中国古代陶瓷中的铜红釉彩工艺

潘子砚

中国匠人很早便开始尝试以铜元素介入陶瓷颜色装饰,东汉墓葬中出土有铜绿釉陶明器,北齐时期出现了大量铜绿彩陶器。此后,中国陶瓷开始进一步尝试烧制还原铜红色。但是,釉彩中的二价铜元素难以通过一氧化碳等常见还原气体还原,需要额外还原剂在高温环境下通过夺氧反应进行还原。铜本身的熔点为1083℃,处于800℃以上时又具有“挥发性”,这使得高温状态下还原铜会因为本身高活泼性再氧化和挥发,导致铜红色呈色失色问题严重,铜红色的烧制成功率远低于铜绿色。

铜红色呈色技术自唐代起经历了近千年的积淀,尔后经历失传与复兴,在明永乐(1403—1424)宣德(1426—1435)两朝成熟,并最终于清康熙(1662—1722)雍正(1723—1735)两朝集为大成。明清的铜红釉瓷器,无疑是中国瓷器史上鲜有的兼具烧造难度与政治意义于一身的瓷器类别。

尝试阶段:铜红“点釉”至釉里红

受三彩陶技术影响,长沙窑对于铜、铁元素的运用极为成熟,成为唐代高温釉彩的代表窑口。虽然有学者认为铜红釉起源自长沙窑,但是没有充分的化学成分分析数据予以佐证,因此难以认定长沙窑已经具备了较为成熟的铜红呈色技术。

根据《长沙窑高温釉上彩瓷的检测分析》中的实验分析,长沙窑红绿彩均呈现出铜、铁两种呈色元素自釉层外表面向内扩散的现象,这意味着长沙窑的彩绘技法极有可能为釉上彩技术。其中的铜绿釉上彩,以铜料混入钙等类釉料助熔剂呈色,在烧制过程中彩釉互熔,形成了带有晕染特征的绿色彩绘。这项“点釉”工艺可能六朝时期已经诞生,六朝青瓷中“褐色点彩”在视觉上有类似于长沙窑铜绿彩的明显晕染效果;而“褐色点彩”因为釉层过薄被认为是釉下彩装饰。

新加坡艺术与科学博物馆展出的“黑石号”沉船瓷器中,已出现明显有别于长沙窑传统铁褐红彩的鲜红色卷瓣花卉纹饰。对比同期沉船出水文物,卷瓣花卉中鲜红彩的出现位置与铜绿彩基本相同,均辅以铁褐红彩勾外边。这批长沙窑鲜红彩绘瓷极有可能是目前最早实现高温釉环境铜红呈色技术实物,可能是在长沙窑正常烧制铜绿彩过程中的意外产物。相较于长沙窑彩瓷最为常见的青釉诗文、白釉绿彩、青釉褐绿彩三大类别,这类鲜艳红彩瓷数量过于稀少,很难断定唐代长沙窑已经成熟掌握了铜红色烧制技术。

同时期的鲁山窑乃至后世钧窑的窑变技术是长沙窑“点釉”技术的变种,以不稳定呈色的花釉代替釉色浆施在底层釉之上,形成“窑变层”。相较于鲁山窑,钧窑的底釉和花釉技术均到达了新的高度。钧窑的底釉在烧造冷却过程中,因釉内磷、锰等元素促进分相,在分相层引发瑞利散射(Rayleigh Scattering)现象,形成了特殊的天蓝色釉;花釉部分,早期钧窑已经成熟地烧制出不同于铁元素呈色的铜红色。国营钧瓷厂正是以此原理,在20世纪70年代复原了二次烧造的“窑变”釉,先烧制“大火蓝”釉,再在“大火蓝”釉上烧制铜红花釉。

元代,景德镇系窑口舍弃了湖田窑青白瓷的烧造传统,增加了釉胎中高岭土的配比,高铝的透明釉逐步取代析晶釉,釉下彩愈发流行。由此元代釉里红应运而生。早期釉里红的铜红彩施法非常接近于早期钧瓷,以涂抹式为主,鲜红彩装饰占据器皿表面很大区域,并且有部分晕染。早期釉里红瓷,以白胎取代黄胎,以透明釉取代析晶釉,最大程度优化了彩绘的呈色环境,表现出不输于永宣红瓷的纯正红色。此时透明釉层依旧非常稀薄,在工艺上可能仍沿用铜釉色浆的“点釉”技术。

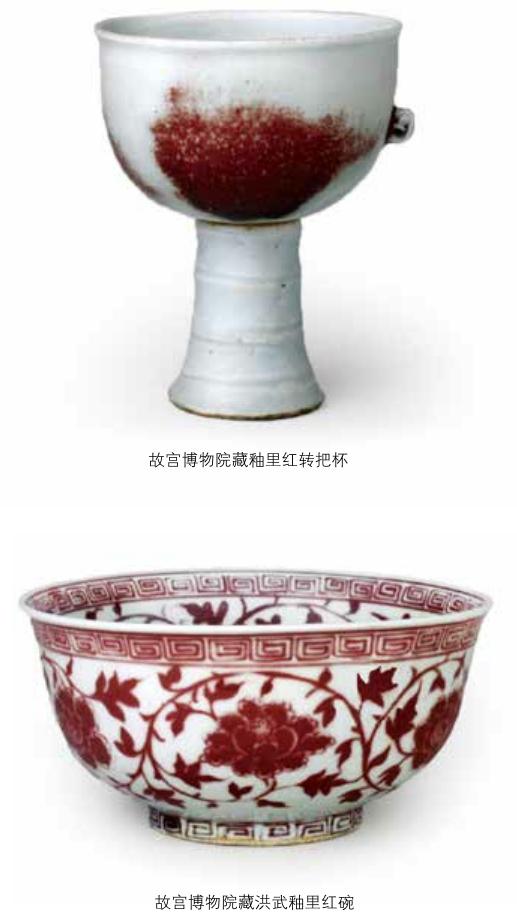

明洪武铜红釉下彩绘瓷是釉里红的代表,与青花瓷钴蓝釉下彩绘瓷相对。大明有着典型的尚火崇红的特征。1964年南京明故宫遗址发掘出土的瓷器标本解决了“洪武无瓷”的疑问,但不可否认的是,洪武朝(1369—1398)青花的存量处于明显的低谷阶段,这恰好吻合了釉里红瓷的高峰。

釉里红瓷自洪武朝后存量骤然下降,至嘉靖朝(1522—1566)基本不見。这或许与嘉靖朝的“大礼议”之后的礼制改革,以及嘉靖十年(1531)南京太庙失火后不再重建等事件有一定关系。《大明会典》卷二百一《工部二十一》中云:“(洪武)二年定祭器皆用瓷……(嘉靖)九年定四郊各陵瓷器,圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色。”洪武朝定制圜丘方泽露天祭祀因南京雨水而废止,继而改为大祀殿;该制度在嘉靖朝遭到驳斥,此后朝日坛祭祀才确定以红瓷祭祀,而永宣红瓷在嘉靖朝已失传,不得已以“矾红”瓷器代替。洪武朝所定的祭瓷并未明指纯釉色瓷。《明集礼》卷十一《吉礼十一》中有记“国朝玉并用圭璧五寸,币大明用赤……国朝大明用赤犊”,洪武年大明祀祭器全为红色;而目前少有发现洪武朝纯红色瓷,釉里红瓷极有可能就是洪武朝大明祀的专用瓷。

成熟阶段:永宣红瓷的烧制与失传

明永乐朝铜红釉瓷留有文物存世,基本藏于北京、台北两地故宫博物院。

明永乐宣德两朝铜红釉瓷常被文献称作“祭红”,按《大明会典》所述,这一称谓当是误传。“祭红”一词最早出自明末刘侗《帝京景物略》卷四《城隍庙市》,言:“宣窑之祭红杯盘,浑身者,红鱼者,百果者,发古未有。”此前《天工开物》中只称“宣红器”,《帝京景物略》中出现“祭红”应是嘉靖朝以纯红釉瓷祭祀改制后对于永宣红瓷的误传。“祭红”一词的广泛使用出现于清末《陶雅》一书,多以“明之祭红”出现。《陶雅》以“祭”“霁”“积”同音解释了“祭红”别名为“霁红”与“积红”的由来。“祭红”又名“宝石红”,源自《陶雅》中的“宝石釉”,出自《南村笔记》“宣德祭红以西红宝石末入泑”,《陶雅》卷注中有“今则专以宝石釉属之明祭”。《陶雅》云:“曰豇豆红、曰苹果青、曰苹果绿、曰红郎窑、曰美人霁、曰朱红、曰鸡红、曰醉红、曰大红、曰鲜红、曰宝石红、曰积红,兹十有二者,皆《南村随笔》所谓宣德祭红,系以西红宝石末入釉者也。”

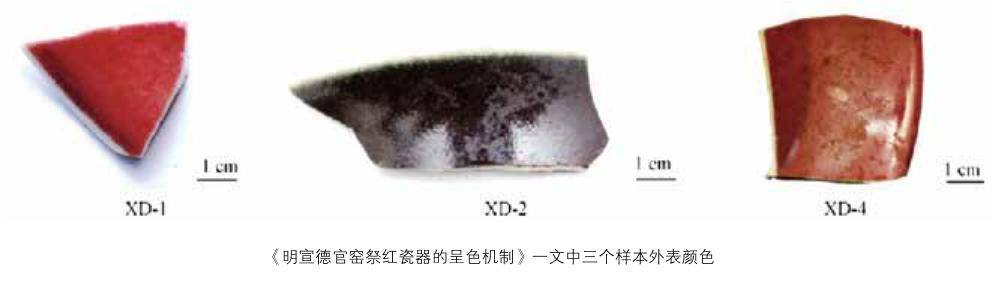

“西红宝石末入泑”本是传说,德国赛格尔先生在19世纪提出铜红釉瓷为亚铜离子呈色的假设,并以埃及亚铜离子红宝石为佐证。近年来国内诸多科技考古实验则发现铜红釉瓷中铜以铜原子形态呈色,更接近1930年乌尔兹提出的釉中存在铜原子胶体与还原剂中氧化铁、氧化砷、氧化硼的结论。《明宣德官窑祭红瓷器的呈色机制》一文中检测了三个样品,发现鲜红色残片中多为零价铜元素,黑红色残片中存在大量一价铜元素,得到铜红釉以零价铜元素呈色的结论。

铜红釉工艺是施双层釉,底层呈色釉含大量二价铜元素,上层还原釉含铁、硫等还原元素。在烧制过程中,铜在高温下挥发,在两层釉交接处与还原釉中还原元素发生还原呈色;上层釉除还原作用外,还能拦截逸出的铜元素,抑制铜的挥发,形成釉层断面多层颜色区分。按《明宣德官窑祭红瓷器的呈色机制》一文中对于铜红釉瓷片的微观观察,红瓷断面内外各有一透明釉层,中间厚红色层为主要呈色层。根据近年来诸多学者所做的明清铜红釉瓷元素分析,残片中铜元素含量大致控制在0.1%—0.3%,这一结论较叶喆民先生在《中国古陶瓷科学浅说》中得出的铜元素0.3%—0.5%呈色效果最好的结论更小。但是,铜红釉瓷中铁元素含量有1%左右,作为还原剂的铁元素还原生成氧化铁是否会对铜红釉瓷呈色造成影响,目前尚未有深入研究。

永宣红瓷的典型特征之一是“灯草边”。冯先铭先生《中国陶瓷》中指出,“灯草边”是宣德精品红瓷上的特征,永乐瓷器的“灯草边”并不明显。在利用“铜在800℃易挥发”原理进行二重上釉的过程中,器皿的边缘部分因为上釉速度过快导致第二层釉未施完全,使得边缘处高温熔融状态下铜直接挥发,让白色胎暴露于外。永宣红瓷另一典型特征为“橘皮纹”。永宣红瓷烧造过程中呈色层釉挥发至还原层还原为铜胶体,若铜元素含量过多时还原层铜元素出现不均匀富集,形成铜颗粒。《明清铜红釉的亚显微结构》和《明宣德官窑祭红瓷器的呈色机制》两文中对于红瓷残片的微观观察均发现了赤铜矿结晶,为铜颗粒冷却后所形成,并在冷却过程中出现的再氧化为一价铜元素,成为铜红釉表层的黑点。在冷却过程中,已处于半熔融状态下的釉表层仍处于高温状态,仍会使铜挥发;而铜颗粒挥发之后所形成的空洞气泡在釉的完全冷却过程中,因为气压的变化出现细小的崩裂,最终形成永宣红瓷表面“橘皮纹”。《明宣德官窑祭红瓷器的呈色机制》一文中一价铜元素含量更高样本的“橘皮纹”特征远比无一价铜元素样本明显,可为此解释的佐证。

永宣红瓷烧造技术极其困难,文献记载有两次失传。一次为《天工开物·陶埏第七》中“正德中内使监造御器时,宣红失传不成,身家俱丧,一人跃入自焚,托梦他人造出,竞传窑变好异者,遂妄传烧出鹿象诸异物也”,正德朝(1506—1521)将失传的永宣红瓷技术复烧成功。而北京故宫现藏有成化朝(1465—1487)红釉盘一件与正德朝红釉盘一件,灯草边、橘皮纹与红釉中黑点等特征俱在。因此,《天工开物》中记载的宣红第一次失传有待商榷。

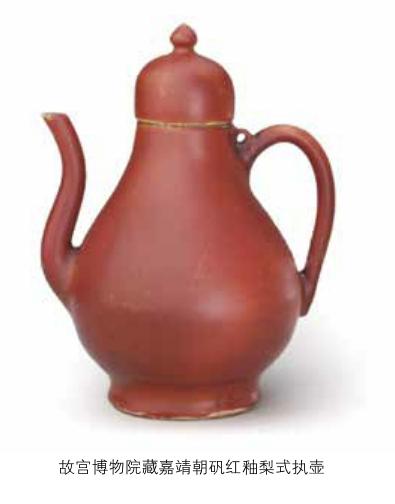

永宣红瓷第二次失传在嘉靖朝。《大明会典》卷二百一《工部二十一》记载:“嘉靖二年(1523),令江西烧造瓷器,内鲜红改作深矾红。”《江西通志》卷二十七《饶州府志》云:“嘉靖二十六年(1547)二月内,江西布政司呈称:鲜红桌器,拘获高匠,重悬赏格烧造未成,欲照嘉靖九年日坛赤色器皿改造矾红,该部查有嘉靖九年事例,题奉圣旨,鲜红瓷器准照先年例用矾红烧造。”此外,陈有年于万历年间(1573—1620)上书两份罢烧鲜红瓷的奏疏,方良曙在担任湖广按察使之前曾上书罢烧宣红瓷。自嘉靖朝起,宣红失传,明朝礼部不得已以“矾红”作为日坛祭祀专用红瓷。

万历年间黄一正《事物绀珠》有记:“嘉靖窑回青盛作,鲜红土继绝,烧法亦不如以前,惟可烧矾红色。”以现在的化学思维考虑,制造永宣红瓷的呈色原料是铜矿,并无特指“鲜红土”;明代的府志中也无进贡专用于烧瓷“红土”的记载。“鲜红土继绝”导致永宣红瓷失传的说法是没有依据的。而“宁王之乱”对永宣红瓷的失传造成了不可小觑的影响。“宁王之乱”起于南昌城,终于鄱阳湖,虽然仅历时43天,但对于整个江西北部而言,无异于是一场巨大浩劫。饶州的景德镇恰好处于宁王攻安庆、图南京的行军路线之上。宁王谋反之时,除了恢复藩王护卫之外,广蓄亡命之徒,窝藏盗贼。宁王失败后其军队作鸟兽散,流毒赣鄱,景德镇官窑首当其冲。本就随着匠户制度的崩溃而日益衰颓的景德镇官窑 ,在这场席卷赣北的战乱中被彻底破坏了。这不仅导致了嘉靖朝铜红釉瓷技艺的失传,而且迫使嘉靖朝不得已以“官搭民烧”的形式恢复景德镇陶瓷生产。

辉煌阶段:康雍年间集大成

清康雍两朝成功复原了永宣红瓷技术,其中良好的督陶官制度功不可没。

督陶官与官窑一体双生,自北宋有官窑时便有督陶官。早期督陶官只负责税收,类似“提领”等职务,至明代演变成由中央派员、地方官吏主管、宦官系统督陶三方面组合的官窑体系。(孙悦:《“榷陶”唐英与清代官窑》)清康熙年间(1662—1722)重启景德镇官窑,皇帝直接指派技术型文官督陶,权力集中无相互掣肘。清代御窑厂督陶官分为上、下级,上级由九江关或淮安关等巡抚兼领,下级由工部与内务府指派人员驻场。除康熙二十年(1681)的臧應选之外,顺治朝(1644—1661)的郎廷佐,康熙朝的郎廷极,雍正朝的年希尧,乾隆朝(1736—1795)的唐英、舒善等人均是以地方巡抚身份作为上级督陶官监管御窑厂。下级官员称为协造员,乾隆五年(1740)催总默尔森额担任协造员之后,三年一届的协造员制度一直持续至乾隆五十一年(1786)才结束。

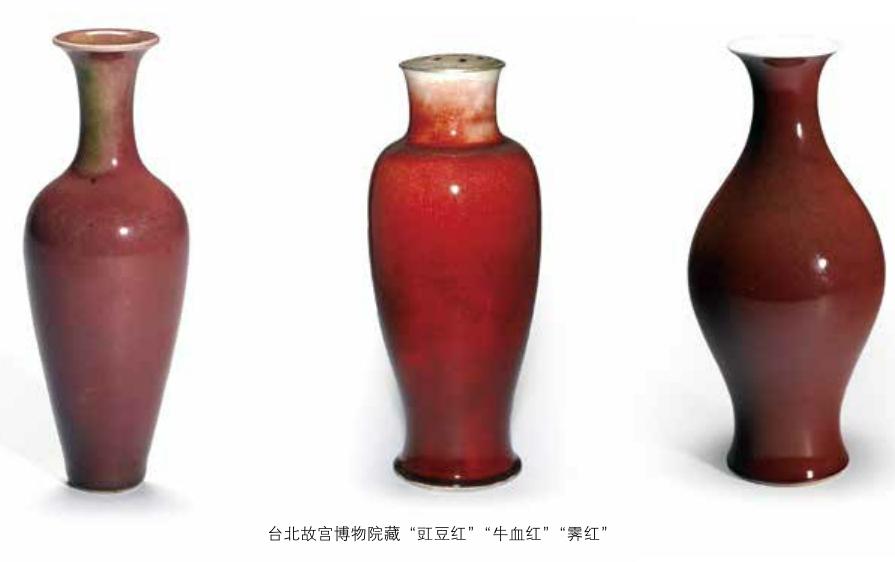

清代铜红瓷诞生了三个各具特色的品类:红中透绿的“豇豆红”、脱口垂足郎不流的“牛血红”以及最接近永宣红瓷的“霁红”。以工艺角度看,清代红瓷技术复原经历了“豇豆红—牛血红—霁红”这一过程。

“豇豆红”釉片断面呈模糊又连续的四层:最外微绿层、向内微黄层、再内红色层与最内绿色层。(《中国古陶瓷科学浅说》)微绿层为挥发的铜元素在釉最外层冷却再氧化形成二价铜绿色,微黄层为还原剂铁元素氧化形成三价铁黄色,二者均不影响“豇豆红”的呈色,在特定条件下会在红瓷表面形成朦胧如薄雾般的光泽。“豇豆红”红中透绿的呈色特征是由于红色层未能完全盖住绿色层导致的;呈色层釉中铜元素含量过多导致铜的还原不彻底,形成了一层明显的二价铜绿色层,而还原铜红色层又因为铜挥发问题处理不当过于稀薄,露出了内部的绿色层。这本是红瓷烧造技艺中的瑕疵,但熟练掌握并改进后,“豇豆红”成为了颇具美感的独特品种。

“豇豆红”的诸多品类中,“美人霁”中铜元素含量最多,红中透绿的特征最为明显,而“大红袍”中铜元素最少,基本无绿色斑点。从康熙朝复兴红瓷工艺来看,“大红袍”是最接近永宣红瓷的品种。此后清代红瓷开始逐步减少釉中铜料的含量,“豇豆红”中绿色层逐步消失。“牛血红”便是在此改进思路下的衍生品。“牛血红”由于釉层过厚导致流釉,又出现了“灯草边”的特征。“脱口垂足郎不流”的“牛血红”,因为流釉现象具备了别开生面的艺术美感,获得“郎窑(郎廷极)红”的别称。

“霁红”是清代复兴红瓷中最接近永宣红瓷的产品。《清代官窑祭红釉瓷的釉层结构及其对呈色的影响》一文对“霁红”瓷器釉层进行微观颜色分析与化学元素组成分析,得到结论:“霁红”釉只有两个色层,外为透明层,内为主呈色红色层,且呈色浓度与透明层厚度呈正相关。这种区别于“豇豆红”与“牛血红”的釉层结构,最终解决了清代红瓷红中透绿与釉色不均两个问题。“霁红”在呈色上虽过于暗沉,有冯先铭先生所谓“失透深沉”的特征,但部分优质“霁红”颜色鲜亮,已非常接近永宣时期铜红釉瓷,做到了对永宣红瓷的完美复原。

雍正后期,王水技术从西方传入,王水溶金掺入釉中便形成了“胭脂红”。以金元素呈色的“胭脂红”颜色更为艳丽 ,逐步取代了铜红瓷的地位。但铜可以置换出王水中的金,“胭脂红”工艺中铜元素是否参与呈色,目前没有科技考古实验进行论证。

总结

盛世产名瓷,陶瓷工艺是手工业文明时期国家生产力的集中具象化展现。铜红呈色技术历时近百年方逐步成熟,正是由于该技术的高难度使得铜红瓷器区别于普通青白瓷,在陶瓷史上占据了独特的地位。明初铜红瓷烧制技术的成熟,离不开彼时强盛国力的支撑。因此,在铜红呈色技术失传后,历朝历代孜孜不倦地进行铜红瓷工艺的复兴。复兴的目的不仅是为了铜红瓷本身,更是为了铜红瓷背后所赋予的不输于永宣时期强盛国力的象征意义。铜红瓷無疑是中国陶瓷匠人所创造的重要物质文化财富。

随着现代理化知识的普及以及科技考古的兴起,学界对于铜红呈色技术的解读已取得初步进展,但仍有进步空间。目前铜红呈色技术中铜元素的还原问题已通过EDXRF等元素分析技术解析清楚;但最终呈色时呈色层中的铜元素以及还原层中的铁元素是否参与共同呈色,以及“胭脂红”技术中铜元素是否参与共同呈色,以上问题仍需要科技考古界以光学角度进一步深入研究。

(作者为南京大学历史学院考古文物系硕士研究生)