宋代耀州窑青瓷的刻花、印花工艺

甘莉莉

陶瓷史学者通常用“多种瓷窑体系的形成”来概括宋代瓷业发展的面貌。充塞于宋王朝统治阶层和士大夫中的审美观念已不是唐代那种富贵、奢侈,而是寄情于山水花鸟的自然风景,强调平淡天然,典雅洒脱,于是青色所代表的审美受到追捧。故宋代的瓷器中,大多数为单色青瓷。以青瓷为代表的耀州窑系就是在当时的发展与竞争中脱颖而出,逐步成为八大窑系之一。

耀州窑

耀州窑位于西安以北一百多公里的铜川黄堡镇,其范围包括上店、立地坡、玉华、陈炉及耀县塔坡一带,宋代这一带为耀州所管辖,故名耀州窑。古时的黄堡镇位于关中平原以北,属沉积岩地带,是关中通往陕北和塞外的咽喉之地,古漆水河也自北向南流经此地,所以这里水源丰富,原料和燃料充足,交通便利,市场广阔,具备建造瓷场的有利条件。闻名中外的耀州窑就在此基础上创烧和发展起来。

耀州窑创烧于唐代,一直延续至今,有千余年的烧造历史,但明代以后烧造规模缩小,产品仅为供应当地的粗瓷。北宋是耀州窑的鼎盛时期,这时的耀州窑瓷器被称赞为“巧如范金,精比琢玉”“击其声,铿铿如也;视其色,温温如也”。据史料记载,耀州窑在宋神宗元丰年间(1078—1085)至宋徽宗崇宁年间(1102—1106)曾为宫廷烧制贡瓷。

宋代耀州窑瓷器中最享有盛誉的是青釉瓷,其釉质精细纯净,透明度适中,色调是一种稳定的橄榄青色。器物造型优美,装饰手法娴熟,纹样图案丰富,体现了北方青瓷的最高工艺水准。耀州窑领先的制瓷工艺和较高的艺术水准在当时产生了很大的影响,其影响区域西抵甘肃,东达河南,南及广东、广西等地,并由众多窑场和流通区域形成了一个由西向东,由北到南的耀州窑系。

装饰手法

宋代耀州窑青瓷在各方面的技术都已经相当完备和成熟,其中装饰手法的多样化——划花、剔花、刻花、印花、贴花、戳花、捏塑、镂空——是最大的特色。

宋代耀州窑青瓷在不同的发展时期,流行和使用的主要装饰手法不同。北宋早期,装饰手法主要是继承五代风格,大多采用划花和剔花工艺;到了中期,装饰手法已经初步形成了独特的风格,主要以具有浮雕特征的刻花为主,这一时期稍晚时候出现了与刻花风格相类似的印花工艺,并且也达到了较高的水准;晚期的装饰手法以方便快捷的印花为主,刻花仍继续沿用;南宋时期,耀州窑处在宋金政权交替占领的背景下,瓷器的质量远不如以前,此时器物素面和装饰纹样兼而有之,装饰手法以印花为主。

刻花与印花

宋代耀州窑青瓷装饰手法多种多样,其中最为突出并独具自身特色的是刻花工艺以及与之风格相近的印花工藝。耀州窑刻花工艺出现在宋代早期的偏晚时候,北宋中期发展到顶峰,被冯先铭先生誉为“宋代同类装饰之冠”。北宋晚期到金代仍大量生产,但逐步被具有相同风格的印花工艺所取代。

耀州窑印花工艺萌芽于晚唐,发展于五代,但与宋代耀州窑刻花同样风格的印花工艺则产生于宋代中期稍晚。究其原因,耀州窑青瓷刻花的艺术效果深受社会各界人士的喜欢,产品远销海内外,在这种情况下市场需求量激增,然而手工刻花工序多且周期比较长,无法满足需要,为解决其矛盾,耀州窑工匠们在陶瓷装饰技法上开始了新的探索,在长期不懈的努力下,效果类似刻花的印花工艺发展成熟并盛行。

刻花工艺

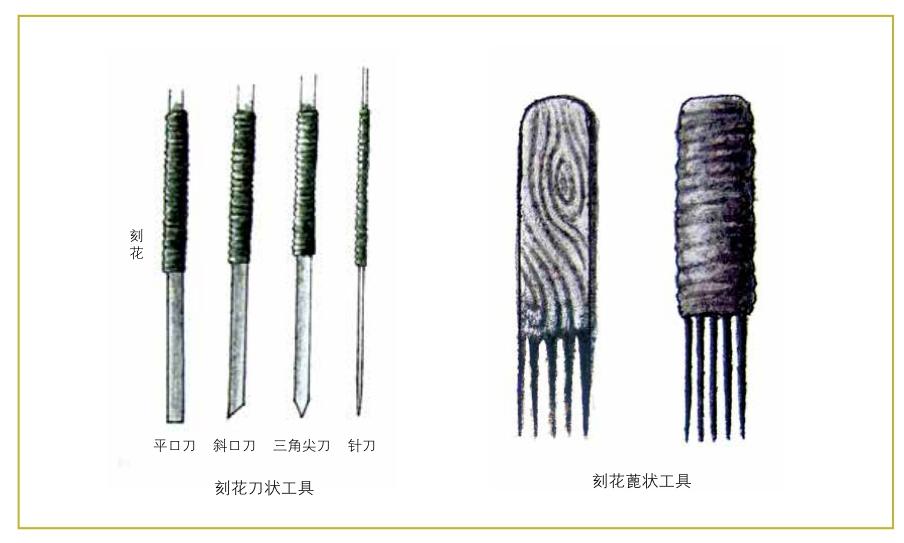

所谓刻花,就是用竹质、骨质或铁质的平口或斜口的刀状工具在尚未干透的坯体上刻制出花纹线条的装饰。与划花相较,刻花着力大,刻纹深且粗,耀州窑青瓷刻花在通常情况下与划花结合运用,所以也称为“刻划花”。

宋代耀州窑青瓷刻花受到浙江余姚越窑刻花装饰的启发,制瓷工匠们将划花与剔花工艺相结合,取其所长,融会贯通,创新出别具一格的耀州窑青瓷刻花工艺。这种刻花工艺的手法先采用直刀深刻,在坯胎上勾刻出纹样的大轮廓,再于深刻后的花纹轮廓外用斜刀广削的手法刻去纹样外的部分背衬,即一直切一斜面的手法。因先后两刀着力大,刻削得深而广,使得花纹清晰地凸现于胚胎上。这种手法既保留了划花工艺行刀流畅活泼的优点,又吸收了剔花工艺的浮雕效果感,同时还避免了剔花费时费力、行刀呆板和有伤花体的弊端。在刻绘花卉的细部时,用一种篦状工具在突起的花纹内精心划出花筋叶脉等细部,使纹饰达到粗犷与精细、凸突与凹入、大轮廓与小细节的完美结合。

耀州窑青瓷刻花讲究刀法,有直刀、侧刀、平刀之分,梳篦有点刺、梳划之别,生动活泼,层次清晰,烧成时由于釉在高温状态下的流动性,花纹近刀深处釉色浓厚,靠近边缘渐渐淡出,形成深浅不一的色调层次,在玻璃质感的青釉下,立体感强,极具浮雕效果,风雅洒脱,使耀州窑青瓷刻花装饰手法在宋代刻花装饰中独领风骚。

这件宋耀州窑青釉刻花缠枝牡丹纹梅瓶,整体器形为典型的宋代梅瓶样式,通体施青釉,釉色青中闪黄,釉层均匀。器外釉下刻缠枝牡丹纹,纹饰浮雕感强,虽是满刻,但不乏长线条刀刻的洒脱利落,短线篦划的小巧玲珑,且疏密相济,具有一种含蓄典雅,诗境无垠的美感。

印花工艺

印花是宋代耀州窑青瓷装饰手法的又一大成就。印花就是用刻有纹样图案的印花范具在胚胎上印出花纹的装饰手法。印花范具状似蘑菇,有阴纹和阳纹之分;模子依据纹样的工艺特点有刻花式和剔花式之别。如果印花模上的花纹是刻花工艺的反纹样,印花的纹样是刻花式的,剔花式的印花亦然。

宋代耀州窑印花青瓷与刻花青瓷风格相似,纹饰以阳纹为多。制作方法是用瓷土坯料在陶车上轮制出碗、盘、盆等圆器形状的陶范,稍加修整,随后在其外壁阴刻出花纹图案,晾干后入窑低温素烧,这样制成的印花范瓷化程度较低,具有较强的吸水性,便于印制时坯件的脱坯。再在陶车上拉坯轮制出与印花内范大小和造型均相似的圆器坯件,坯件晾到不粘后倒扣在印花范之上,用手掌或有弹性的小木拍沿坯件四周轻轻拍打,使两者的造型和纹样一致,最后取下印有花纹的坯件。之后在陶车上用刀修坯件的外壁,使其表面光滑、厚薄适当,再挖修器足而成。

因为耀州窑青瓷备受社会广泛欢迎,耀州窑工匠还发明了用母体范模制作印花内范的工艺方法。即先制作模,在陶车上先拉制出胎体较厚的器物原型,只修坯内,不修坯外和足,在器内刻制紋样,入窑焙烧;然后将泥片置于范模内反复拍打捺印,范内壁较厚,留有明显的手指捺痕,范底宽而厚,内腔有明显的手抹痕;再将范模和坯体一同放到陶轮上打正,转动轮子,将范底刮平修正;待范泥半干后进行脱模,对不清晰的花纹补修,最后入窑焙烧。与前种陶范的不同之处在于外壁的花纹不是刻划出来,而是用模子印制出来的,且这种纹饰多为阳纹。

宋代耀州窑印花青瓷装饰题材广泛、构图严谨、布局严整,且讲究对称。它是在宋代耀州窑刻花青瓷的基础上发展而来,虽然印花工艺的产生时间较刻花工艺而言要晚一些,但是在后期发展并逐渐走向成熟的过程之中,印花工艺借鉴并发展了刻花工艺的技法,并将自身特点进一步扩大。如宋耀州窑青釉印花童子玩莲纹碗,造型为典型的宋代斗笠碗,敞口,斜腹,圈足较小,通体施青釉。碗内壁印四位童子和一束莲花,四位童子身体姿势各异,分别手持莲花的一根枝条作嬉戏状。整体画面繁复生动,童子形象活泼可爱,纹饰与釉色结合完美,相得益彰,和刻花青瓷有异曲同工之妙。

刻花、印花对比

宋代中期以后的耀州窑青瓷印花尽管是从当时的刻花工艺上发展而来,与当时的耀州窑青瓷刻花有着类似的风格,但因为工具、工艺手法的不同,两者之间还是存在差异。

刻花工艺是用刀状工具在尚未干透的坯体上刻制出花纹线条,耀州窑刻花深入犀利,线条流动,具有韵力感,且线条的棱角处有力度,从剖面处看,刻花部位积釉明显,用手触摸纹饰有明显的凹凸感;而印花工艺是用刻有纹样图案的印花范具在胚胎上印出花纹的装饰手法,如果花模用久了,纹样轮廓的棱角处则圆滑,印制出的花纹模糊,立体感不强。所以用旧花模印制的纹样比较好辨认刻花还是印花。

印花工艺并不是刻花工艺的简单翻版,而是一种发展,新的印花工艺因其制作省事省力的优点,一经问世就将其发展重点放在纹样图案的构思和设计上,与孕育它的刻花工艺相比,新的印花工艺在纹样、题材上都有长足发展,所以宋代耀州窑印花青瓷与刻花青瓷相比,纹饰更加繁密、题材更加丰富。

耀州窑经过历代工匠的不断开拓进取,在中国古代陶瓷史上书写下了浓重的一笔。耀州窑传统的制瓷工艺,承载着厚重的历史、科学、文化等价值,是历代耀州窑工匠智慧的结晶。宋代作为耀州窑青瓷的鼎盛时期,它的工艺手法代表了其最高水准。

(作者为南京溧水区博物馆工作人员)