正本清源“副产氢”

徐双庆 顾阿伦 陈熹

摘 要: 目前国内外氢能产业发展方兴未艾,氢能是二次能源,因此采用何种制氢方式满足低碳环保要求,什么样的工业氢源能满足未来能源系统需求的绿色可持续发展,成为评价氢能在未来能源系统中的热点问题。副产氢通常被认为是能够兼顾经济与环保要求的氢气来源,实际上不能仅仅从是否副产的形式上进行判断,更重要的是分辨其实际生产过程是否符合经济性与环保性的要求。本文首先提出了评价副产氢的标准,并通过对目前几类主流副产氢的生产原理与工艺流程开展比较分析,结果显示甲醇与合成氨行业副产氢不是真正意义上的副产氢,并不具有清洁低碳等优良特性,从这些行业获取氢气会进一步提高其“灰氢”性质的黑色程度,如果一些地方为了获得副产氢而扩大或增加伪副产氢的生产规模,势必会违背氢能发展的初衷,造成不必要的浪费和增加碳排放。

关键词: 副产氢 氢能产业 合成氨 甲醇

一、引言

当下氢能热潮席卷全球,中国各地氢能建设热度日益高涨。在低碳发展理念下,按照氢气的生产来源,氢气制造方式被分为“灰氢、蓝氢、绿氢”三大类。灰氢指通过化石能源资源生产氢气,也是当前的主流的工业氢气生产方式,如煤制氢和天然气制氢。蓝氢指使用了碳捕集与封存技术的氢气生产方式,是在灰氢方式上的叠加升级。绿氢指使用可再生能源技术生产氢气的方式,一般指电解水方式,准确的说法是可再生能源电力电解水方式。目前这三种方式都存在较大缺陷,均不是综合最优方案。煤和天然气制氢等灰氢方式虽然经济性最佳,但温室气体排放量过高,不可持续发展;蓝氢方式的碳捕集成本和技术问题都未能有效解决,尚缺乏工业化生产方案;绿氢方式由于可再生能源电力比例低、成本高,难以形成规模。工业副产氢被普遍认为是进入绿氢阶段前的过渡方案。

在各种专业报告和新闻报道中被经常讨论的工業副产氢主要指炼焦、氯碱、甲醇、合成氨、烷烃脱氢等工业的副产氢气。报告显示2018年国内焦炭产量达到4.3亿吨,焦炉煤气中氢气含量约占50%-60%,可产副产氢气700万吨以上 ;中国烧碱年产量基本稳定在3000万-3500万吨之间,副产氢气75万-87.5万吨;中国甲醇产能8351万吨/年,甲醇驰放气有上百亿立方,含氢气数十亿立方米(约合数十万吨);中国合成氨生产能力约1.5亿吨/年,每吨合成氨将产生约150-250立方米的驰放气,可回收氢气约100万吨/年;中国已建和在建丙烷脱氢项目副产氢约37万吨/年 。以上5类副产氢每年产量合计约有900多万吨,占全国氢气总产量的三分之一强。本文针对以上5类氢气生产的工艺和原理,逐一判断其副产属性。

二、判断副产氢的合理标准

在国内氢能相关报告和报道中,一般按照来源将氢气分为化石能源制氢(煤制氢、天然气制氢)、电解水制氢(不区分化石能源电力还是可再生能源电力)以及副产氢。副产氢实际上没有一个标准的定义。现行国家标准中关于氢气、氢能、工业氢等术语定义中没有相关的规范解释 。按照副产品的定义——在生产主要产品的同时,从同一种原材料中,通过同一生产过程附带生产或利用生产中的废料进一步加工而生产出来的非主要产品,副产氢应当是企业生产的非主要产品,而且与主要产品使用相同原料同步生产,或利用废料进一步加工获得。

这一定义包括两层含义,一是以企业组织为边界,向边界外输出的主要产品中不包含氢气,氢气是系列产品中的一个组成部分;二是氢气与主要产品基本同原料同流程生产。这一定义基本涵盖了绝大多数工业生产的氢气,如果采用这个定义进行划分,市场上绝大多数氢气产品都是副产氢。真正以氢气为主要产品的企业不仅数量少,而且氢气产品数量也相对少。煤化工和石油化工企业生产的氢气都可以称为副产氢,而且确实有报告称之为煤化工副产氢或石化副产氢。

业界强调副产氢的原因有两个方面:一是经济性,二是环保性。从经济角度讲,氢气生产过程复杂,而且成本较高,如果是其他产品的副产品,可以大大降低生产成本。从环保角度讲,清洁低碳的绿氢是未来发展方向,现在即使不能达到绿氢标准,也要尽量减少生产过程中额外的能源消耗。与主要产品同一工艺流程产出的副产氢,显然符合这一要求。

副产氢不只是强调传统生产流程上的副产意义,更主要的是其经济低廉和清洁低碳的涵义。因此副产氢不能仅仅从是否副产的形式上进行判断,更重要的是分辨其实际生产过程是否符合经济性与环保性的要求。

三、副产氢的工艺比较

(一)炼焦行业副产氢

炼焦是煤炭在炼焦炉中经过高温干馏形成焦炭的工业生产过程,同时会释放一定量气体即焦炉煤气。炼焦副产氢指焦炉煤气中混合的氢气,焦炉煤气中的氢气比例因熄焦方法不同而差异巨大。

常见的是湿法熄焦,通过向高温焦炭喷淋水的方式给焦炭降温,高温焦炭与水发生水煤气化学反应,从而释放大量氢气。湿法焦炉煤气主要成分为氢气(55%-60%)和甲烷(23%-27%),还含有少量的一氧化碳(5%-8%)、氮气(3%-7%)、C2以上不饱和烃(2%-4%)、二氧化碳(1.5%-3%)和氧气(0.3%-0.8%)。

另一类是干法熄焦,通过循环输入氮气给高温焦炭降温。由于没有大量的水与高温焦炭发生水煤气反应,因此干熄焦方式产生的焦炉煤气中氢气比例较低。干法焦炉煤气中氮气比例最高,一般不低于66%,其次是二氧化碳8%-12%,一氧化碳6%-8%,氢气含量在2%-4%。

焦炉煤气中的氢气是伴随焦炭制备过程同时产生的,没有焦炭的炼制过程,也不会有氢气的产生。从生产过程看氢气是煤炭炼焦的副产品。从经济性角度看,氢气的产生不需要额外的生产流程,但净化过程的经济性指标对于湿法熄焦和干法熄焦而言则差异较大。原因是干法熄焦的焦炉煤气中氢气含量过低,会导致其净化成本增加,是否具有经济性需要进一步测算。从清洁低碳角度而言,利用焦炉煤气,提取其中附加值较高的氢气,与化石原料制氢相比则更有利于环保,并可以协同减少温室气体排放,因此湿法熄焦的焦炉煤气产氢可以视为真正的副产氢。

(二)氯碱行业副产氢

氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱和氯气的基础原材料工业。工业生产方法是用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠、氯气和氢气。在电解盐水的过程中,盐溶液中的氢离子带正电荷,而且比钠离子更容易获得电子,因此在电解池的阴极被还原为氢气。氯气在阳极析出,电解液变成氢氧钠溶液,从而浓缩得到烧碱产品。其化学原理和生产过程与电解水生产氢气的生产方式类似。氯碱行业生产的氢气纯度较高,不含有能使燃料电池催化剂中毒的硫、碳、氨等杂质。

氯碱行业的氢气是伴随烧碱生产而析出阴极气体,没有电解制碱过程,也不会有氢气生成。从生产过程看氢气是氯碱工业生产的副产品。从经济性角度看,氢气的产生不需要额外的生产流程,而且基本不需要净化提纯便可应用于燃料电池。从清洁低碳角度而言,使用氯碱行业生成的氢气不需要直接或额外消耗化石能源,不会额外增加污染物和温室气体排放,因此氯碱行业副产氢视为真正的副产氢。

(三)甲醇行业副产氢

甲醇行業是传统化工工业,生产甲醇的方法很多,主要包括合成法和干馏法。现代工业生产已经摒弃木材干馏法这一古老方式,工业生产基本上都采用合成法。经过几十年不断的工艺改进,合成法的原料路线已经发生较大改变,由原来的以煤与焦炭气化作为生产合成气的路线发展到现今的以天然气为主,煤、石脑油、重油等并存的合成路线 。国外以天然气为原料生产的甲醇占92%,国内由于煤炭资源丰富,煤基甲醇和天然气为原料生产的甲醇基本各占一半左右的市场份额。20世纪90年代中后期开始,国内生产所用原料由联醇法(与合成氨联合生产)的合成气为主,向天然气和煤为主的方向发展。

现在工业上大部分都采用的是一氧化碳、二氧化碳的加压催化氢化法来合成甲醇 。不论是单产甲醇,还是联醇法,甲醇生产的直接原料是氢气、一氧化碳和二氧化碳。在单产甲醇法中,煤、天然气、石脑油或重油等是初始原料,先经过气化或高温水解等方式生产含有氢气和一氧化碳的合成气,合成气在高温高压反应器中通过催化剂作用生成甲醇。所谓甲醇驰放气是在甲醇合成工艺生产工段那些没有参加合成反应,最终当作合成工段的废弃物而被排放的气体。这里包含着反应不完全的氢气、一氧化碳和二氧化碳等。

不同于炼焦和氯碱行业,甲醇行业的含氢驰放气并不是与甲醇同一生产过程产生的,而是未参与反应的原料气,所以不能算作严格的甲醇工业副产氢。从经济性角度看,如果想获得这部分氢气,不需要甲醇合成工段生产,煤制氢和天然气制氢等技术上可以较易获取。从清洁低碳角度看,这部分氢气属于煤制氢或天然气制氢,是典型的灰氢。无论是否经过合成甲醇工段,都无法“绿色化”。因此,甲醇行业副产氢不是真正的副产氢。

(四)合成氨行业副产氢

自20世纪初期开始,合成氨就使用氢气和氮气直接合成方式生产,两种气体在催化剂作用下,在低温高压的合成器中反应生成氨。早期的初始原料为煤,通过制作水煤气而获取氢气。随着石油化工行业的发展,天然气、轻烃和重油等石油类物质逐渐成为生产原料。

合成氨与甲醇生产都以氢气为直接原料,在驰放气中都含有大量未完全参与反应的氢气放出。为了更好地利用反应余热和余气,将甲醇生产与合成氨生产两个工艺串连在一起组成联醇工艺,合成氨生产过程释放的一氧化碳、二氧化碳和氢气,可以用来生产甲醇。联醇工艺既生成合成氨,又生产甲醇,节省了能源和物料。我国有大约40%的甲醇是通过联醇工艺生产的。

与甲醇驰放氢类似,合成氨行业驰放气中含有的氢气也不是合成反应过程中产生的,都是反应不完全的原料气,也不能算作严格的副产氢。从经济性角度而言,这部分气体可以在联醇工艺中发挥作用,将其净化分离出来作为燃料电池用氢,需要再耗费而外的设备投资和运行费用,并不清洁低碳。因此,合成氨行业副产氢也不是真正的副产氢。

(五)丙烷脱氢副产氢

丙烯是重要的化工原料,主要的工业生产方式是催化裂解乙烯联产丙烯、催化裂化炼厂气、重油催化裂化和石脑油蒸汽裂解等副产方式 。随着社会发展对丙烯的大量需求,以副产方式生产的丙烯供不应求,继续加大副产方式规模不再具有经济性。因此,以丙烷脱氢的专业生产项目开始大量动工。

丙烷脱氢制丙烯的工业化方法包括催化脱氢法和氧化脱氢法。在高温和催化剂的作用下,丙烷的碳-氢键会断裂,氢原子脱离丙烷,从而形成丙烯和氢气。氧化脱氢法由于有氧的存在,脱下来的氢会与氧结合生成水,而获得不到氢气。与丙烷脱氢类似的是乙烷高温裂解脱氢制乙烯,同样也会得到副产氢气。两者实现的工艺流程不同,但基本的化学原理相同。

丙烷脱氢产生的氢气来自烷烃分子上脱离的氢,饱和烷烃分子链上的氢脱离后形成不饱和链的烯烃,从而释放氢气。没有烷烃脱氢形成烯烃的过程,氢气也无从生成,整个过程同步一体。从生产过程看氢气是丙烷脱氢的副产品。从经济性而言,丙烷脱氢不需要额外的设备和生产流程,直接生成的氢气含量高、杂质少,具有一定的经济价值。从清洁低碳角度看,丙烷脱氢不需要额外的制备原料气,氢气净化再投入也相对较少,清洁低碳程度较高。因此,丙烷和乙烷的脱氢制氢气是真正的副产氢。

四、结论和建议

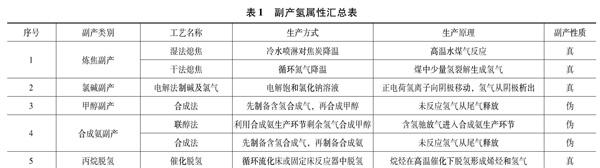

通过以上5类副产氢生产原理与工艺的逐项讨论,结合副产工艺流程以及对其经济和环保属性的判断,对我国当前工业领域产气量最大的5类副产氢气属性进行了比较与分析,具体结果见表1所示。

从分析结果可以发现,甲醇与合成氨行业的副产氢实际上都是煤制氢或天然气制氢,本质上属于化石能源制氢的灰氢系列。从这两类生产系统的驰放气中获取高纯度氢气,不仅不能减少污染和温室气体排放,反而会由于需要投入设备进行高难度的提纯,从而增加更多额外的能源资源消耗,实际会进一步增加其灰氢性质的程度。

5类副产氢的总规模约每年900万吨,在此基础上核减甲醇与合成氨的伪副产氢100多万吨,全国每年有800万吨左右的工业副产氢。炼焦过程中只有湿法熄焦能产生大量氢气,这一技术已经被业界确定为是浪费水资源,易产生大量有毒蒸汽,浪费工业余热的方式。很多先进的钢铁企业都在改造升级为干熄焦方式进行节能减排,这一方式的副产氢未来产量较难稳定。而且炼焦副产氢纯度较低,提纯需要较为复杂的工艺流程。因此能够被氢能产业高效利用的主要是氯碱工业和丙烷脱氢项目的副产氢,每年总产量100多万吨。

当前全国各地都涌现出氢能产业建设热潮,相关规划频出。为了更加清洁低碳,副产氢方式成为各地规划中不可或缺的成份。在一些地区的发展规划中,出现利用甲醇、合成氨工业的副产氢内容,这两类工业的驰放气氢最佳利用方式是联醇生产。如果再额外使用提纯设备净化这两类“副产氢”,实属画蛇添足,增加污染和浪费,不如直接进行提纯煤制氢和天然气制氢。

氢能目前被全球视为最洁净的燃料,也是重要的化工合成原料,是各国部署未来碳中和的重要技术选择之一。氢能不是一次能源,需要使用一次能源通过转换来生产,其产业发展的一大瓶颈就是存在额外消耗能源,温室气体排放增加的风险。使用工业副产氢的目的则是尽可能通过一次生产、综合利用,降低减少为了制氢耗费的额外能源和导致的排放。但是对于本文所述的伪副产氢而言,不仅不能实现高效节约,反而会增加生产成本,使得通过这种途径产生的氢气“灰”上加“黑”,会抵消其零碳能源的效果。如果国内一些地方为了获得副产氢而扩大或增加伪副产氢生产规模,势必会违背发展氢能的初衷,造成不必要的浪费和增加碳排放。