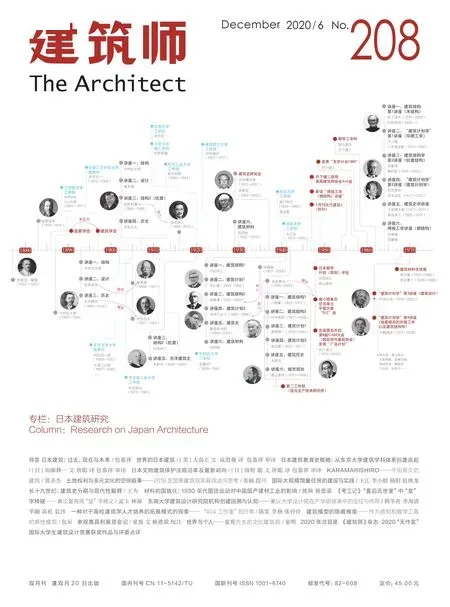

《考工记》“夏后氏世室”中“堂”字释疑

——兼论夏商周“堂”字释义

孟玉 MENG Yu 林源 LIN Yuan

“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室,三四步,四三尺,九阶,四旁两夹,窗白盛,门堂三之二,室三之一。”此段文字出自《周礼·考工记》,是现存最早最详细的有关夏代建筑“世室”的记载,涉及“世室”的平面形制与规模等问题。对此历代学者提出了多种释义和解读,可谓众说纷纭。其中影响较大的有以下两种:

第一种出自东汉郑玄,其说见于《周礼注 疏》[1]。郑玄认为“夏后氏世室”即夏的宗庙(图1)。“堂”进深为十四步(按一步合6 尺[2],84 尺),面阔比进深多出1/4,即十七步半(105 尺)。“堂”上建五室,象征五行。中央为土室,进深四步(24尺),面阔四步四尺(28 尺)。东北木室,东南火室,西南金室,西北水室,四室平面尺寸均为进深三步(18 尺),面阔三步三尺(21 尺),所以五室的通面阔为十一步四尺(70 尺),通进深为十步(60尺)。“堂”四周共九阶,南面三阶,其余三面各二阶。五室的每面各设有一户两窗,墙面用白灰粉饰。院落大门两侧的“堂”取数于五室之“堂”的2/3,即进深九步二尺(56 尺),面阔十一步四尺(70 尺)。门侧的两室与门,各居一半。

图1:郑玄·“夏后氏世室”平面示意图

图2:俞樾·“夏后氏世室”平面示意图

第二种以清俞樾代表,详见《群经平议》[3]。俞樾首先认为文献中“堂修二七”中“二”为衍文,断句与郑玄不同;其次认为“夏后氏世室”为天子理政之所;最后认为“世室”的平面形制为四堂在外,五室居中的布局(图2)。四堂为南明堂、北玄堂、东青阳、西总章,每堂进深七步(42 尺),面阔二十八步(168 尺)。五室为中土室,正东木室,正南火室,正西金室,正北水室,总方十四步(84尺)。每室均方四步(24 尺),每室四周余地三尺,即“三四步,四三尺”。每堂后墙有户牖与其后面的室连通,故从四面来看都是前堂后室的形制。九阶误,应为每面三阶,共十二阶。“四旁两夹”指台基四角的方七步(42 尺)的空间,被两堂所夹,于是原本堂面阔二十八步(168 尺),除去两夹,则面阔十四步(84 尺),进深七步(42 尺)。建筑的四面以方位设色,窗以白色点缀。院落四面设门,门堂取数于正堂的2/3,面阔九步二尺(56 尺),进深四步四尺(28 尺)。门堂左右各有室,两室取数于正堂的1/3,每室方一步一尺(7 尺)。

两种不同的理解,造就了“世室”截然不同的平面形制,分歧的关键在于“堂”字作何理解。郑玄将“堂”理解为“五室”的台基;而俞樾则认为“堂”是一种建筑空间形式——“堂”前有两楹无墙壁,左右为东西序墙,两序墙外可有夹室,“堂”后为室,二者用户、牗联通,即历代经学家一致认可的前堂后室之“堂”[4](图3)。就文献来看,这两种观点均有可取之处,但也有存疑之处。在郑玄的观点中,“堂”字没有明确被解释,我们是根据上下释文将“堂”释义为“五室”的建筑台基。俞樾的观点是建立在夏“世室”、商“重屋”、周“明堂”三者异名同实的认知基础上,以明堂的形制来推演世室。遗憾的是,已有学者认为三者存在着明显的区别,且目前关于明堂、重屋的形制可以说还处于探索阶段,故对世室的平面形制应当存疑。

因缺乏翔实的史料,记文中“堂”的释义看似很难确定。但若换一种思路,我们将这一时期历史文献中出现的“堂”字的释义汇总,并结合建筑遗址的相关信息,进行分析和论证是否有助于判明这两种释义呢?需要指明的是,《考工记》成书于战国初期[5],“夏后氏世室”通常被认为是夏代王室的宗庙,所以将研究的时间跨度限定为三代;又因夏商周三代的政治中心集中分布在今河南、陕西、山西一带,故考古资料以关中、晋南、豫西为中心的中原地区[6]为主。

一、夏代的“堂”

夏代文字还未形成,不存在原始文献。在后世文献的记述中,夏代王室的建筑通常被记为“宫”“室”“台”和“宫室”,如《世本·作篇》云:“禹作宫室”,《左传·昭公四年》云:“夏启有钧台之享”,未见有“堂”的记载,故无法释义。

图3:前堂后室之“堂”平面示意图

图4:偃师二里头一号宫殿基址平面图

图5:偃师二里头一号宫殿复原想象图

夏文化以偃师二里头遗址为典型代表,其中大型建筑遗址主要有一号、二号、四号和五号宫殿基址。一号宫殿和二号宫殿形制相仿,整体营建于基址之上,由主殿、廊庑、大门和庭院组成。一号宫殿(图4)主殿位于基址中部偏北,主殿台基上有一圈排列整齐的柱洞,这圈柱迹内部没有发现墙基和柱洞,室内布局不明。杨鸿勋先生对一号宫殿进行了复原,并推测其为“夏后氏世室”(图5)。但内部堂室的划分与文献中所描述的堂室的位置关系和尺度数据皆不相符,所以此观点可待进一步商榷。2 号宫殿(图6)主殿在基址北部居中,台基上有一圈柱洞,柱洞内侧有一圈墙基,内有隔墙将室内隔成东西并列的三室,紧靠台基南侧还有三个夯土台,应是上下台基的踏步。因此二号宫殿的主殿是三室并列的形制。四号宫殿(图7)只发掘了局部,有主殿台基和东庑两部分组成;主殿台基上南北两侧边缘各有柱洞13 个,但中部未发现有柱础和墙槽的遗迹,发掘者认为原有建筑遗迹被全部破坏,故室内布局不明。五号宫殿(图8)整体坐落于高0.3~1.1m的基址之上,共发现有四进院落,每进院落皆由主殿和院落组成。各院落主殿均以厚约0.5m 的窄墙间隔,呈东西连间的多室并列形制。由此可见,夏代大型建筑遗址整体营建于基址之上,基址之上再各自夯筑台基营建主殿等,主殿室内布局明确者均为多室并列,前堂后室的布局未出现。

二、商代的“堂”

商代甲骨文中的建筑名称,略约汇总有宫、室、宗、庭、寝等三十余种,未见有“堂”,也未发现表示建筑台基的专属词汇。史学家晁福林先生从音、形、义三方面辨析“”即为“堂”的初文,并论证“”最初表示穴居或半穴居,后为建筑台基,最后根据甲骨卜辞,推测“堂”是殷墟王陵区的祭祀场所。根据现有的商代王陵祭祀遗存,可知基本形态主要有两种,一是各种祭祀坑,符合“堂”的穴居释义;二是坛社类建筑,符合“堂”的筑土为台释义。在后世文献的记述中商代建筑多沿袭夏,如《史记·殷本纪》云:“商纣作倾宫”“厚赋税以实鹿台之钱”等,未见有“堂”的记载。

图6:偃师二里头二号宫殿基址平面图

图7:偃师二里头四号宫殿基址平面图

图8:偃师二里头遗址五号宫殿基址平面图

图9:偃师商城三号宫殿基址平面图

商政权中心地带的考古发现以偃师商城、洹北商城和安阳殷墟为早中晚期的代表。偃师商城遗址已发掘且规模较大的宫殿基址有四座。其中三号、四号、五号宫殿形制相同,营建于基址之上,由主殿、东西配殿或廊庑、门塾和庭院构成;主殿均位于基址北部,台基夯筑而成。三号宫殿(图9)主殿柱网排布清晰,南北两侧檐柱两两相对,檐柱之间发现三排呈直线状排列的小柱洞,但未见夯土墙及隔墙。台基南侧发现7 个均匀分布的台阶,北侧最东端1 个,发掘者由此推测主殿可能是七室并列。四号宫殿(图10)主殿台基之上未见柱洞或础石,仅有残余的夯土墩基,但台基南侧有台阶4 个,由此推测主殿可能是四室并列。五号宫殿(图11)主殿台基四周发现一圈排列整齐的檐柱遗迹,这圈柱洞内部未发现墙基和柱洞,室内格局不明,台基四周也未发现有台阶遗迹。但发掘者仍据黄陂盘龙城商代一号宫殿和偃师商城其他宫殿遗址,推测其形制为四室并列。八号宫殿(图12)只发掘了局部,仅一座东西向单体长排形建筑,在距离台基边0.5~1m 处,有一周木骨泥墙的墙基,墙槽内又有7 道南北向木骨泥墙的墙基,将整座建筑划分成相对独立的8 个房间,各房间均在南墙居中位置开门,八室并列的形制清晰明确。

洹北商城已探明宫殿区有建筑基址30余座,目前已发掘的有一号基址(图13)和二号基址(图14)。二者形制相同,整体营建在基址之上,由主殿、门塾、东西配殿、廊庑组成,主殿也都位于基址北部正中。一号基址主殿台基上柱网、墙体结构清晰,可明显看到一圈檐廊和一字排开的九室(已清理的间数),每室都向南开门,与门对应的是通向庭院的台阶。二号基址主殿台基上仅发现柱础石,未见墙基墙体,但发掘者据尚存的柱迹、主殿前发现的三个台阶,并结合一号基址主殿的建筑形制,推测二号基址主殿应是四室并列。

图10:偃师商城四号宫殿基址平面图

图11:偃师商城五号宫殿基址平面图

图12:偃师商城八号宫殿基址平面图

图13:洹北商城一号基址平面图

图14:洹北商城二号基址平面图

图15:安阳殷墟小屯甲四基址平面图

安阳殷墟遗址现已发掘成组的建筑基址50 多座,分为甲、乙、丙、丁四组,但囿于遗址发掘时间较早或破坏严重等,导致发掘信息不太完整。目前比较清楚平面布局的大型建筑遗址主要有甲四基址、乙八基址和丁组基址。甲四基址(图15)为甲组北群建筑的核心,台基上有南北向三排柱础,发掘者据中部柱础将其认定为四室并列。乙八基址无明确夯土台基边缘,但台基上础石排列清晰。发掘者根据柱础位置和台基东部的3 个台阶,推测乙八基址是一座南北向长排形房屋,内分隔间。丁组基址平面呈“凹”字形,基址高出地表0.4~0.55m,由F1、F2、F3 三座单体建筑遗址组成,其中F1 为主殿、F2、F3可能为门道或廊庑。F2、F3 虽台基边缘明确,但二者平面形制模糊无法确定;而F1 (图16)台基上发现东西向三排础石,虽未有隔间的现象,但基址南面有数处门道,故不排除多室并列的可能。通过以上梳理,可知商代大型建筑遗址以廊庑院为主,主殿平面始终以多室并列为主要形制,未有前堂后室的布局,但基址和台基依然在建筑遗址中有所发现。

图16:安阳殷墟小屯丁组F1基址平面图

三、两周的“堂”

在周代传世文献中,存在大量的“堂”字,主要的释义有:其一建筑台基。如《礼记·礼器》:“有以高为贵者。天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”其二“前堂后室”之“堂”。如《论语·先进》:“由也,升堂矣,未入于室也。”其三殿堂。如《考工记》“:周人明堂。”周代金文“堂”的古文字形为[7],其形态结构由三部分组成:上部为两面坡的屋顶;中间是“尚”字的省形;下部则表示一个高出地面的台基。不难发现“堂”的金文字形意向与三种释义均有所联系。

第一种释义建筑台基为“堂”字源学上的本义。《说文》:“堂,殿也。从土,尚声。”从土表明以土为主要建筑材料;“尚”声兼义,《说文解字注笺》:“尚者,尊上之义”,表明高出地面的状态。从土尚声,揭示“堂”的本意即为高出地面的土堆,与建筑台基的形态吻合。第二种释义前堂后室之“堂”,在文献中多与动词或方位词搭配使用,如“升堂”“降堂”“上堂”“下堂”,和“堂上”“堂下”“堂东”“堂西”“东堂”“西堂”“北堂”。前者强调竖直方向的高低差异,后者强调水平方位的位置关系,这些都标志“堂”在此不只是单纯的建筑台基,而是在指引方位时被引申为一种建筑空间形式。第三种释义“殿堂”就是在建筑空间的基础上,具有举行重大礼仪的功能属性,形成专属的建筑类型。上述分析表明“堂”字的释义在周代出现了重大变化,由原来字源学本义的建筑台基,衍生出建筑空间的前堂后室之“堂”和建筑类型的“殿堂”。

“堂”字释义的变化在周代的建筑遗址中是否有所体现呢?周代重要的建筑遗址有西周早期的陕西岐山凤雏建筑群遗址,中期的陕西扶风召陈的建筑群遗址,晚期的陕西扶风云塘-齐镇建筑群遗址,以及春秋时期的凤翔马家庄一号建筑群遗址。岐山凤雏村建筑群遗址有甲组遗址、乙组遗址、三号遗址和四号遗址,其中乙组、三号、四号遗址都是在台基之上发现少量柱洞,无法明确平面形制。而甲组遗址 (图17)是一组坐北朝南、左右对称、布局整齐的庭院建筑,整个基址高出地面1.3m。其中“前堂”为甲组建筑的主体部分,台基上柱网排布明确,仅东北角发现有木骨泥墙,其余四周的墙体、门洞等均是发掘者根据推测绘制。杨鸿勋先生和傅熹年先生将其复原为一个没有前檐壁的明亮的敞厅(图18),虽然符合前堂后室之“堂”的三面围合、一面开敞的特点,但与发掘者复原的四面围合形式存在一定差别。

扶风召陈的建筑群遗址共发现建筑基址15 处(图19 左),编号为F1-F15,本文重点讨论F3 和F8,二者形制基本相同,F3 台基之上保留有排列整齐的柱础41 个,东西两侧各有一道隔墙把室内分成三室。F8 台基之上东西8 排柱,南北4 排柱,东西两侧各有一道隔墙将室内分为三室,中室南北还各有一台阶。F3 和F8 的室内皆被东西两道隔墙纵向分隔为三部分,根据郑玄所注《仪礼》曰“堂东西墙谓之序”,以及《说文》《尔雅》对“序”的解释,认为F3 和F8 基址中的隔墙即为东序、西序的遗迹,两序之间的空间就是堂(图19右)。因此,F3 和F8 遗址仅从堂、序、夹来看,前堂后室之“堂”的空间形态已确定无疑地显露。

云塘-齐镇建筑群遗址(图20)共发现建筑基址9 处,然各建筑遗址的台基上都是只发现柱迹,没有墙体遗迹。尤其是主体F1 和F4 二层台阶状的台基之上,各发现柱础坑37 个和44 个,均排列整齐紧密,类似后世的满堂柱造,可惜内部未发现墙迹、分隔不明,不能为前堂后室之“堂”的演变发展提供确切线索。

图17:陕西岐山凤雏村甲组建筑遗址平面图

图18:陕西岐山凤雏村甲组建筑前堂复原示意图

凤翔马家庄一号建筑群遗址(图21左)是目前公认的春秋时期的秦国宗庙。整个建筑基址东西长87.6m、南北深82m,由大门、中庭、太庙、昭庙、穆庙、太寝和围墙组成。其中三庙呈“品”字形排列,形制相同,每座为典型的前堂后室的布局,学界基本已达共识没有异议。以保存最好的太庙为例,建筑台基之上南部的堂面阔12.8m、进深4.3m,东、西、北三面有墙体,残高约0.2m,东西序墙上有门道(柱洞24~25 之间、柱洞32~33 之间)连通堂与东西夹室,北墙有门道(柱洞28~29之间)连通前堂与后室。南面面向中庭,未筑墙体,现存2 个方形夯土台,发掘者推测为柱础,上可竖木柱为堂的东西楹,两楹将堂的面阔划为3 间,在两次间的台基南缘,发现若干长条形马石片,当为东、西阶所在。遗址中堂、室、序、夹、阶、户等要素与文献中描述的前堂后室之“堂”一一对应(图21 右),可断定前堂后室之“堂”的空间形态已得以完全展现。

图19:陕西扶风召陈西周建筑群基址平面图及F3、F8平面示意图

图20:陕西扶风云塘-齐镇西周建筑群基址平面图

图21:陕西凤翔马家庄春秋秦一号建筑群遗址平面图及太庙遗址平面示意图

四、结语

通过以上的梳理和分析得知,夏、商两代在原始文献中未曾有“堂”,后世文献除《考工记》外,也未见“堂”的记载,“堂”的释义只能从考古资料寻找。在考古实物中,夏商时期的大型建筑遗址基本都是廊庑型四合院,主殿的平面形制分为三种情况:一是内部结构已破坏,复原资料欠缺,平面形式无从得知,如偃师二里头一号宫殿、四号宫殿;二是建筑遗址中发现墙基,可确定为多室并列的形制,如偃师二里头二、五号宫殿、偃师商城八号宫殿,洹北商城一号基址;三是建筑基址中未发现分隔的墙基,但根据考古基址中相关信息,如台阶、门道和柱洞排列等,发掘者推测为多室并列或不排除多室并列的形制,如偃师商城三、四、五号宫殿,洹北商城二号基址,殷墟的甲四、乙八和丁组F1 基址。由此可知夏商时期,建筑遗址主殿平面形制以多室并列为主,未有前堂后室的布局。因此可知两代的“堂”应释义为建筑台基,实物见于建筑遗址,被发掘者称为“基址”或“台基”等,一般基址是指整个建筑群的大台基,而台基多指单体建筑自身的台基,如主殿的台基、廊庑的台基或配殿的台基等。

周代“堂”的金文字形和释义表明,“堂”不但包括初义建筑台基,还被引申为建筑空间的前堂后室之“堂”和建筑类型“殿堂”。通过对周代建筑遗址考古信息的梳理,除可以看到基址和台基依然存在外,还可以看出前堂后室之“堂”的大致演变过程。在西周早期首先出现了前堂后室的布局意向,中期出现了具体的序、夹围合的“堂”,至春秋时期出现了与文献完全对应的前堂后室之“堂”。但由于文献资料和考古信息毕竟有限,使得这一脉络的演变细节和时间节点并不完整,亟待更多的考古发现来进一步探究。但就目前已有的研究可知,在夏、商时期应将“堂”理解为建筑台基,两周时期由于“堂”的释义出现了变化,因此需要根据文献和建筑遗址的情况仔细斟酌、因时制宜地进行解读。

最后回到《考工记》,夏“世室”、商“重屋”和周“明堂”完整的记述文字:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室,三四步,四三尺,九阶,四旁两夹,窗白盛,门堂三之二,室三之一。殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”郑玄注曰:“周堂高九尺,殷三尺,则夏一尺矣,相参之数。”根据郑注以及行文语法结构,可知文中除“明堂”外,其余“堂”字应指同一物,由“堂崇三尺”“堂崇一筵”有关堂的高度描述,再加之本文对三代文献资料和考古实物的梳理和分析,“堂”在此处遵从郑玄释义为建筑台基理应无误。

注释

[1] 李学勤主编.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,2000:1347-1348.

[2] 历代经学家认为古者六尺为步,详见 《周礼正义》等。建筑学家梁思成也认同此观点,“(殿堂附)《周官·考工记》:夏后氏世室,堂修二七,广四修一;殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺;周人明堂,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵。郑司农注云:修,南北之深也,夏度以‘步’,令堂修十四步,其广益以四分修一,则堂广十七步半。商度以‘寻’,周度以‘筵’,六尺为步,八尺为寻,九尺为筵。”梁思成.梁思成全集(第七卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:30.

[3] (清)俞樾著,赵一生点校.余樾全集(第一册)[M].杭州:浙江古籍出版社,2017:410-432.

[4] 前堂后室之“堂”的平面形制是历代经学家对《尚书·顾命》《仪礼》《周礼》《礼记》等进行研读后对书中“堂”字释义进行归纳的结果。

[5] 闻人军.《考工记》成书年代新考[A].见:闻人军著. 考工司南:中国古代科技名物论集[M].上海:上海古籍出版社,2017:3-17.

[6] 苏秉琦先生在《中国文明起源新探》一书中,将东北、华北、西南、东南沿海地区的考古学文化分为六大区系,即以燕山南北长城地带为重心的北方、以山东为中心的东方,以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原,以环太湖为中心的东南部,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部,以鄱阳湖——珠江三角洲一线为中轴的南方。由于夏商周三代的政治和活动的中心多是今天的陕西、山西和河南地区,故考古资料选取以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原地区。

[7] 中国社会科学院考古研究所编.殷周金文集成(第十六册)[M].北京:中华书局,1994:324.