刻意模糊的背后

李芳

直到今天,我还能清晰地回想起2018年9月14日,语文课上那场激烈的辩论——《礼拜二午睡时刻》中的卡洛斯·森特诺究竟是不是小偷。认为是小偷的同学(以下简称“正方”)振振有词:“小说第41段,直接提到‘就是上礼拜在这儿被人打死的那个小偷。”不认为是小偷的同学(以下简称“反方”)立马反驳:“小偷是镇上民众认定的,但没有确切的证据。”课堂即刻被点燃,双方阵营不断扩大,针锋相对。以下是双方辩论的片段:

正方:第43段,明确写到“在细雨的淅沥声中雷薇卡太太听见有人从外面撬临街的门”,“凌晨三点钟”撬门的,当然是小偷。

反方:这是一个长句,为什么要写“在细雨的淅沥声中”,说明有雨声干扰,而且“临街的门”和雷薇卡太太有一定距离,无论从声响上还是距离上,认定“撬门”太武断。

正方:请注意,雷薇卡太太是孤身一人,她连“细雨落在锌皮屋顶发出滴滴答答的声响”都能听得清楚,怎么就不能判断“撬门声”?

反方:正因为她独身多年,心思极其敏感,虽能“想象出门在哪里”,但想象不是事实。再说,哪有第一次开枪的人,在“闭上眼睛”的情况下,准确击中小偷的?这太不可思议了。

正方:虽然有些神奇,但我们可以推算子弹飞行的路线,雷薇卡太太“能够准确地知道门锁的高度”,无疑,她是朝着门锁的位置射击的,而小偷被击中的是鼻子,说明当时小偷正半蹲着撬门,子弹穿过门锁,击中鼻子。

反方:这样说似乎有理,但仔细一想,鼻子是很小的位置,如果真的射中了,他的脸部和脑袋不应该有很大的伤口吗?我看过海明威的传记,海明威当时用双管猎枪对准自己开枪,他的半个脑袋被炸飞了,惨不忍睹。因此,我觉得“鼻子被打得粉碎”,不像枪伤,更像打伤。卡洛斯是一名拳击手,很有可能被打成那样。

正方:但是枪和枪不一样,而且射击距离也会影响伤口大小。当然,我们都没有这方面的专业知识。

反方:那么,如果不讲这点,我还有理由证明他不是小偷,第54段,“我告诉过他不要偷人家的东西吃,他很听我的话”,可见母亲从小对卡洛斯教育严格,儿子也很听话,并且这位母亲自尊、坚强,我相信有其母必有其子。

正方:母亲的教育会对孩子产生影响,但不一定是正向的,有时甚至是反向的,这样的例子比比皆是。且“认为儿子听话的”是母亲,只是一家之言,不足信。

反方:有些道理,但我们再看第55段,“他没有办法,把牙全都拔掉了”,请问为什么要“把牙全都拔掉”?

正方:……(暂时无语)

反方:我的理解是,因为贫穷,卡洛斯只能通过打拳赚钱,即便被打得很惨也始终忍耐,而拔牙,正是想让自己完全没有负担拼命去打,好赢得比赛。这样的人还有什么苦难不能忍受?而且,更关键的一点,马尔克斯为什么安排卡洛斯的妹妹——年仅十二岁的小女孩讲这句话?我觉得,相较于成年人,小孩的补充更可信。

正方:但这也不能证明他不是小偷。第43段对他死亡时的描述“他穿着一件花条的法兰绒上衣,一条普通的裤子,腰中没有系皮带,而是系着一根麻绳,光着脚”,试想谁会在深夜光脚走在马路上,卡洛斯必定极度贫困,这正是他偷窃的充分理由。

反方:纵观整篇小说,许多语言都证明卡洛斯一家常年贫困:第4段,“她们俩是这节简陋的三等车厢里仅有的两名乘客”,“穿着褴褛的丧服”;第5段,母亲拿的是“一个漆皮剥落的皮包”。难道贫困就一定会偷窃?至少可以忍耐,之前我已证明卡洛斯极其坚忍。因此,我不认为他会偷窃。

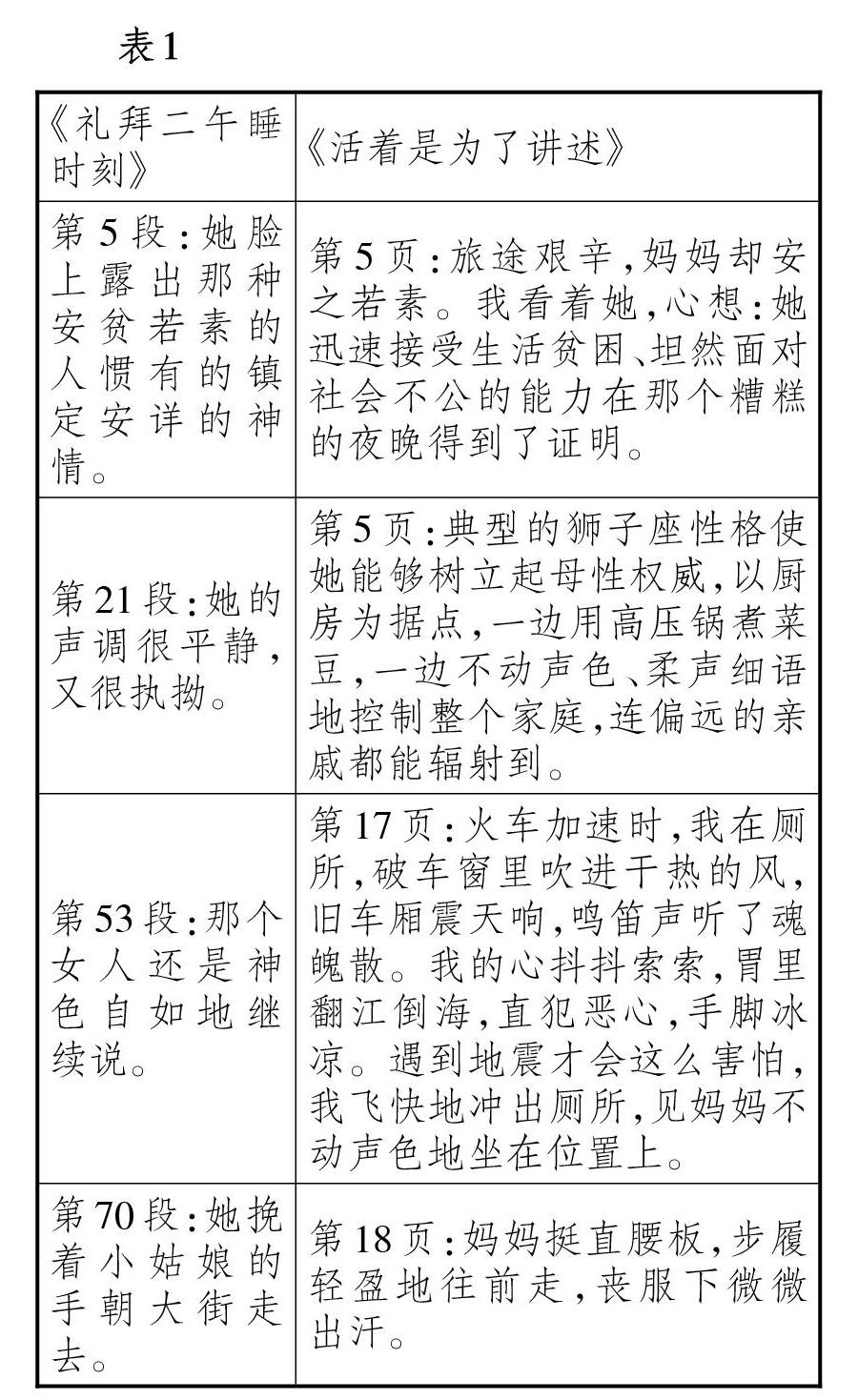

只看上述片段,已经可以看到学生在紧扣文本,进行有理有据的精彩的辩论,这已经逐步触及了事情的真相。而要揭示出这个真相,加深对作品的理解,则必须“入乎其里,出乎其外”——既要深入文本细究不放,又能跳出文本,借助丰富的材料比照,促进深度理解。于是,我找来了主要的拓展材料——马尔克斯唯一的自传《活着为了讲述》。马尔克斯曾在接受哥伦比亚《万花筒》杂志记者里奥·阿里斯门迪采访时说,他的回忆录“完全是写实的”[1]235 ,“它们几乎是我以前所有著作的诠释”[1]236。于是,我在课堂上以PPT的形式呈现了《活着为了讲述》中的相关文字,与小说关键语段对比如下:

《礼拜二午睡时刻》(小说)

事情发生在上礼拜一凌晨三点钟,离开这里几条街的地方……镇上没有人认识他是谁。(编者注:课文中有,此处略)

《活着为了讲述》(自传)

凌晨三点,大门外有动静,有人想撬锁,玛利亚·孔苏埃格拉醒了。她摸黑起床,在衣橱里摸到一把“千日战争”后就再没人用过的老式左轮手枪。黑暗中,她找到大门,双手握枪,估准高度,对准锁眼,闭上眼,扣动扳机。她以前从没开过枪,但那一枪穿过大门,正中目标。

那是我见过的第一个死人。早上七点,我去上学时,尸体还在人行道上,地上的血迹全干了。死者的脸被打得稀巴爛,子弹穿过鼻子,从耳朵里出来。他穿着法兰绒彩条水手服、普通裤子,裤带是根龙舌兰绳,光着脚。他身旁的地上是一整套撬锁工具。[2]19

经过比照,学生发现多处关键不同:一是小说只写雷薇卡太太“朝大厅走去”,并未如传记写的“找到大门”那么明确,距离那么近;二是小说未提及子弹行进路线,传记则写得非常清楚,“那一枪穿过大门,正中目标”,“子弹穿过鼻子,从耳朵里出来”;三是关于死者的死相,小说称“鼻子被打得粉碎”,之前就有不少学生质疑伤口过小,而传记写的则是“死者的脸被打得稀巴烂”,伤口面积大小适当;四是最关键的一点,传记中的这个小偷“他身旁的地上是一整套撬锁工具”,物证确凿,是小偷无疑。

据此,可以得出结论:在马尔克斯的记忆中,这人的确是小偷,但在小说创作中,作家显然刻意舍去了揭示“小偷”身份的材料,并多次运用绵密长句混淆视听。那么,作家刻意模糊这人是小偷的用意何在?学生经过讨论,得出:其目的在于遮蔽,但更在于凸显,遮蔽不欲他人知晓的内容,以凸显渴望他人知晓的内容,即母爱。讨论至此,我又追问学生:那么,这篇小说,作者渴望读者知晓的题旨是不是仅限于肯定《语文选修·外国小说欣赏·教师教学用书》中所说的“超越了道德、伦理等价值观”的母爱呢?经过深入思考和探讨,我和学生认为小说的主题大致有三。