基于两山理论的陕南产业优化对策研究

杨瑛娟,韩 洁,王怡馨

(商洛学院经济管理学院,陕西 商洛 726000)

陕南位于陕西省的南部,涵盖汉中、安康、商洛三市,共28个县区。陕南作为国家“南水北调”中线工程水源涵养地,“一带一路”建设与长江经济带战略的交汇点,关中平原城市群和成渝城市群的连接处,汉江经济生态带的上游区域,是我国重要的生态功能区。然而由于陕南经济转型与产业升级步伐较为缓慢,产业空间布局不尽合理,严重影响着区域资源的合理配置,使得部分地区在追求经济效应的同时破坏了生态平衡,严重违背了“绿水青山就是金山银山”理论(简称“两山”理论),从长远视角限制了陕南地区的发展。因此,科学引导产业合理布局和有序转移,促进陕南区域经济发展方式转变,产业结构优化升级,打造生态、绿色为主的产业集群,以“两山”理论推进陕南作为国家生态功能区的绿色引领作用,有效带动陕南三市间的联动发展,从而实现陕南地区社会经济的科学快速增长,具有十分重要的现实意义。

关嵩山(2009)认为发展陕南循环经济生态农业是实现陕南区域经济跨越式发展的根本途径[1]。何龙斌(2010)重点探讨了陕南产业转移承接力,提出了陕南三市承接国内产业转移现状不尽人意的观点[2]。邓玲(2010)提出陕南作为国家南水北调中线工程水源涵养地,必须调整产业结构,走生态化的可持续发展之路[3]。张毓(2010)则着重对陕南汉江走廊旅游开发带动区域发展进行了实证研究[4]。唐萍萍(2017)陕南地区绿色产业脱贫面临着总体实力偏弱、工业化程度低、各产业比重不合理、产业结构调整缓慢等制约[5]。李天芳(2017)则注重对陕西省南部地区(陕南)生态农业和生态旅游业存在的优、劣势及面对的战略机遇和外在威胁分析,提出陕南生态农业和生态旅游业耦合发展的推进路径[6]。各位学者已对从多方面对陕南产业发展进行了相关研究,但大多从某一具体产业展开。对此,以“两山理论”为指导思想,从宏观上在县域层面对陕南产业发展现状进行数据整理,运用主成分分析法对陕南产业发展现状进行评价,从经济效益和生态效益角度来探寻适合陕南的特色产业,进一步优化陕南产业结构,促进陕南经济社会的可持续健康发展,从而实现自然资源与经济发展的双赢。

1 相关理论基础

1.1 两山理论

在党的十九大报告上,“两山理论”被写入新时代中国特色社会主义的基本方略和修订的《中国共产党章程》中,强调要“树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”[7]。“两山”理论中“绿水青山”所指的自然资源并不是泛指区域内的所有自然资源,而是指能够达到一定生态水平的高品质山河资源。即那些具有一定的竞争力、能够运用绿色发展模式转变为“金山银山”,生产出高质量的生产产品的自然资源,即可被称之为“绿水青山”[8];“金山银山”则指代的是经济增长或经济收入,是与收入水平关联的民生福祉。它阐明了经济与生态的辩证统一关系,体现了人与自然和谐发展的本质[9]。“两山”的转化路径实质上就是在保护“绿水青山”的基础上,通过经济生态化、生态经济化的过程,不断完善转化机制,将生态资源转化为生态资产,即实现自然资源的市场化、价值化。

1.2 产业结构优化理论

区域产业结构优化是促进区域资源要素优化配置、提高其综合利用效率的产业空间组织形态,是结构优化理论的核心内容[10]。上海社科院的周振华认为:对工业结构进行优化,包括对工业结构进行调节和合理化的两个主要因素。工业结构的特点是低级别向高级别发展,可用工业、融资和技术、劳动密集型产业及中间产品与最终产品的比重来测度。产业结构的合理化涉及提高工业之间的有机联系的质量,即工业间互动的整体能力,与工业能力不同[11]。要开始产业结构优化,就应该扩大优势产业的比重,适当缩小劣势产业所占的比重[12]。区域产业结构的变化直接关系着国民经济的又好又快发展。产业结构优化理论,为地区经济产业结构的潜力提供了重要的理论基础。在利用产业结构理论对一个县域进行产业结构调整时,应根据该县域的实际发展情况,具体问题具体分析,充分利用具体县域的区位优势与资源优势,准确把握该县域的主导产业,从而制定合理的产业结构,促进县域经济的发展。因此,要对陕南28个县(区)不断地进行产业结构优化,就应该对各个县域的产业结构的实际发展情况进行具体分析,把握各县域的特色资源,并充分开发与利用,使得产业结构不断地得到优化,最终推进县域经济的健康与快速发展[13]。

1.3 主成分分析法基本原理

主成分分析法,分析的方法主要是通过转变变量,将多个相关指标转变成少量不相关的主要成分进行分析,即用几个主要成分去反映多个相关指标之间的关系[14],主成分分析法可依据以下5个步骤对多个数据进行降维,使得问题得以简化。

(1)将原始变量进行标准化处理。

(2)求标准化变量的相关系数矩阵。

(3)求相关系数矩阵的特征值(λ1,λ2,…,λn)、相应的特征向量(μ1,μ2,…,μn)。

(4)计算贡献率和累计贡献率。

(5)确定主成分的个数,并建立主成分表达式(F1,F2,…,Fn)。

主成分分析方法是通过研究指标体系内在结构关系,从而将多个指标体系转化为少数几个相互独立且包含以上指标大部分信息的综合指标。其优点在于它确定的权数是基于有数据分析而得出的指标之间的内在结构关系,不受主观因素的影响,有较好的客观性,而且得出的综合指标(主成分)之间相互独立,减少信息的交叉,使复杂问题简单化并抓住问题的关键。故本文选用主成分分析法分析陕南产业结构发展情况。

2 陕南县域产业结构现状分析

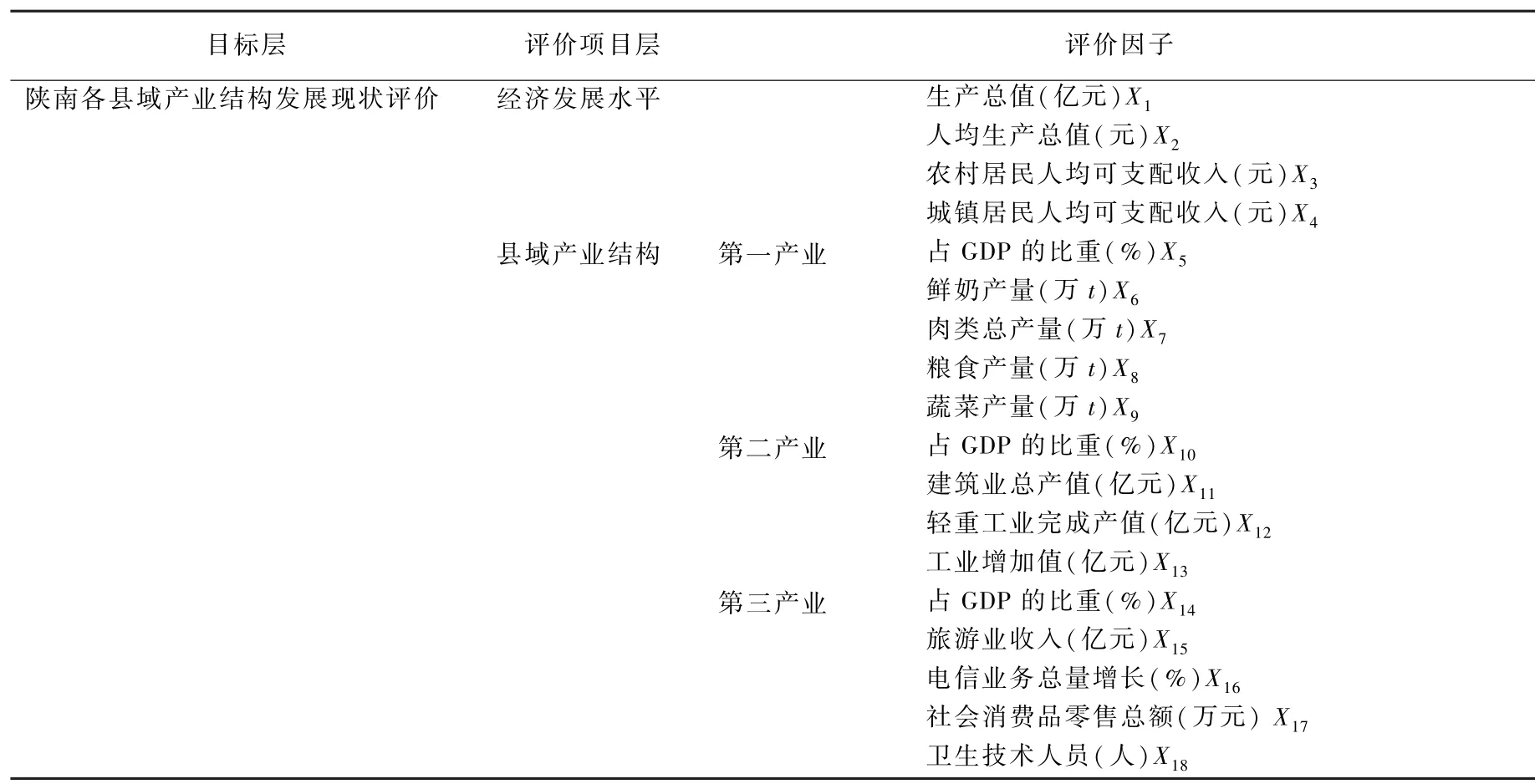

2.1 选取初始变量指标

遵循代表性、全面性、精简性原则选取陕南各县区年度统计数据,最终确定出影响陕南县区经济的18个指标:X1生产总值,X2人均生产总值,X3农村居民人均可支配收入,X4城镇居民人均可支配收入,X5第一产业占GDP的比重,X6鲜奶产量,X7肉类总产量,X8粮食产量,X9蔬菜产量,X10第二产业占GDP的比重,X11建筑业总产值,X12轻重工业完成产值,X13工业增加值,X14第三产业占GDP的比重,X15旅游业收入,X16电信业务总量增长,X17社会消费品零售总额,X18卫生技术人员数量。基于陕南28个县2017年的相关数据,运用主成分分析原理,进行分析计算。

2.2 选陕南县域产业结构指标的主成分分析

对表1中的指标进行标准化处理,以保证不同量度的指标之间具有了可比性,得到标准数据。再根据标准化处理后的指标,求出相关系数矩阵。

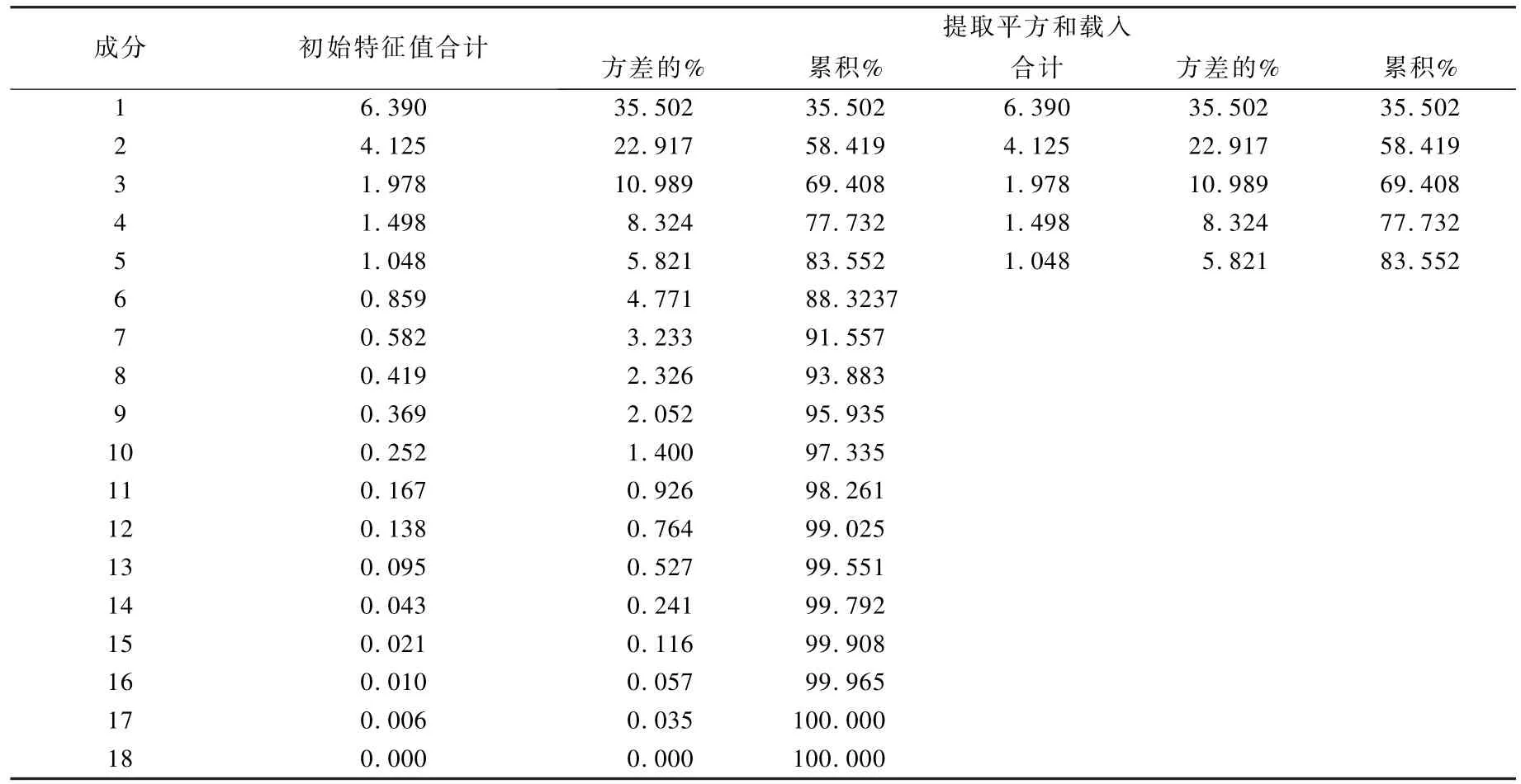

从表2得到,特征值大于1的主成分有5个,且累计方差的贡献率达到83.552%,可以反映了原始指标的绝大部分信息,这样就由原来的18个指标转化成了5个指标,达到了降维的效果。

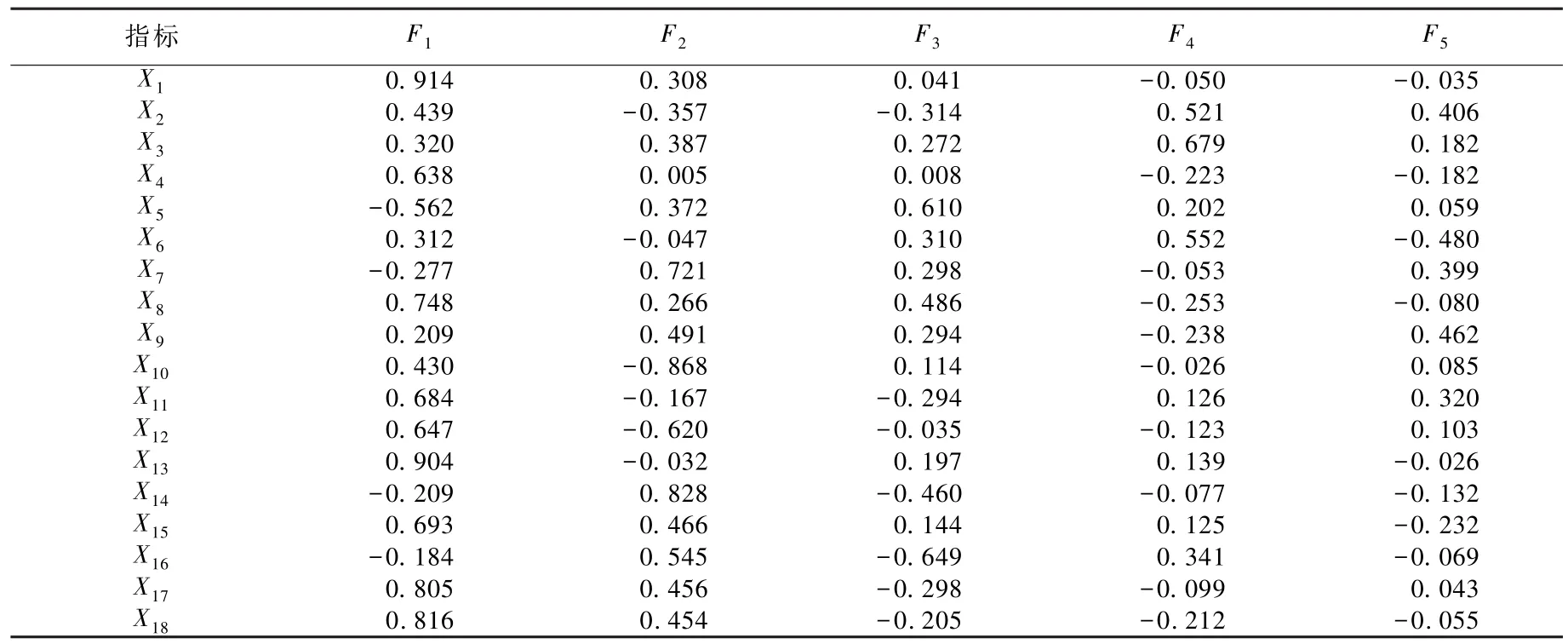

要确定5个主成分的表达式,首先应确定各指标的系数,计算方法为将5个主成分载荷值除以其特征值的平方根。由表2可知,5个主成分的特征值分别为6.39、4.125、1.978、1.498、1.048,从而得出下列主成分的表达式:

主成分的系数等于各主成分的特征值与所提取的主成分的特征值之和的比值,即:

计算得出:

F=0.353X1+0.121X2+0.365X3+0.143X4+0.061X5+0.16X6+0.186X7+0.332X8+0.258X9-0.056X10+0.178X11+0.034X12+0.322X13+0.034X14+0.343X15+0.009X16+0.3X17+0.29X18(6)

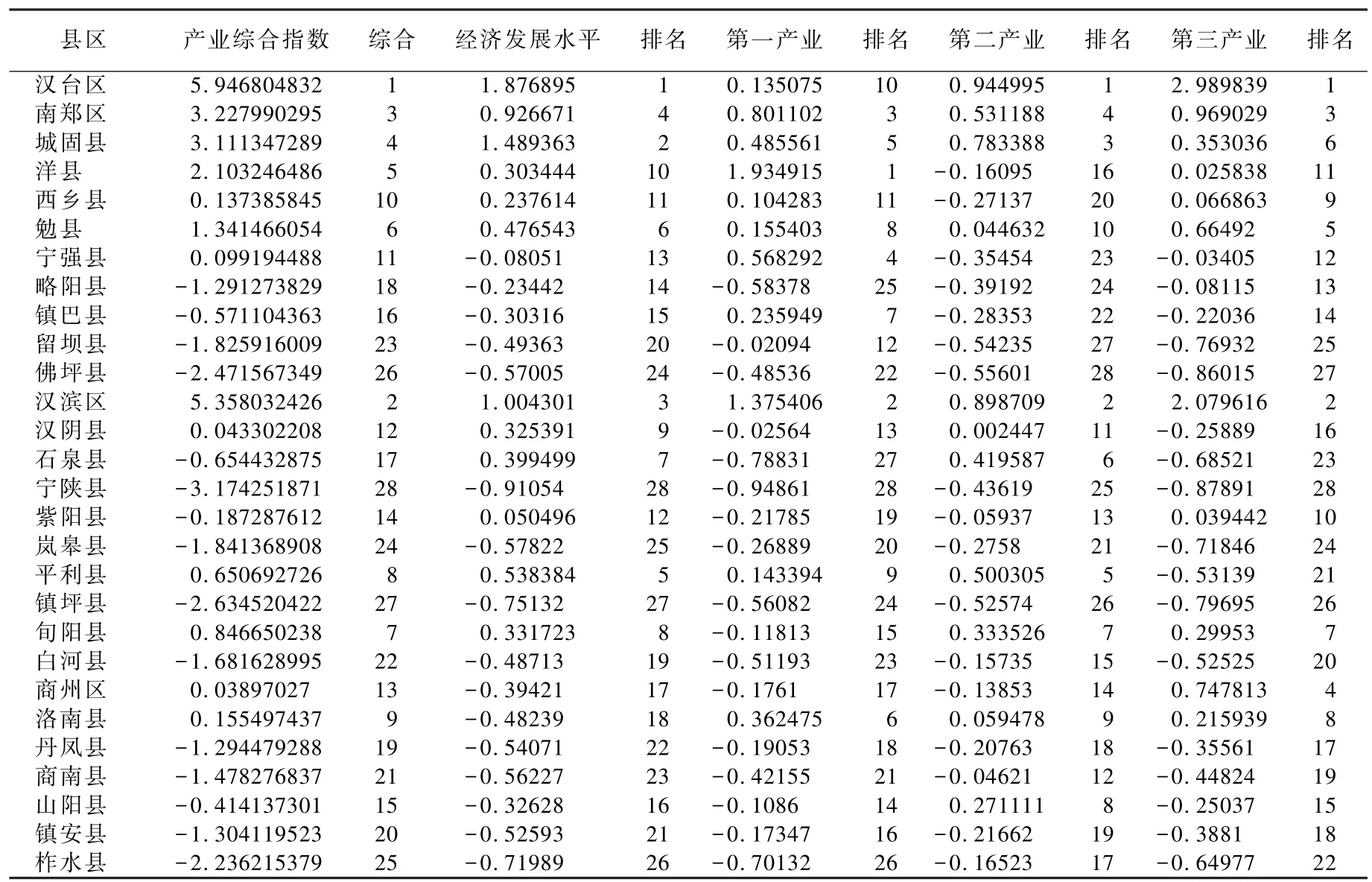

再将标准化后的指标值代入综合模型公式6,得出陕南县域产业结构综合评价结果,如表4所示。

结果分析:从产业综合排名来看,汉台区、汉滨区、南郑区位列前三,说明作为区域性中心城市的汉台区、汉滨区、南郑区的现代产业基础条件较好。宁陕县在陕南的28个县中排在最后一名,说明宁陕县的产业结构体系总体情况不是很好。

在经济发展水平方面,汉台区、城固县、汉滨区排名较高,而宁陕县排名末尾,从表中数据看出宁陕县在所有产业的水平都为负数且处在较低水平,相比较下来第二产业排名较高,应发展第二产业。

另从表4产业结构数据排名情况可以看出汉台区、汉滨区、商州区第二三产业相对发展较好,而第一产业排名相对排名较低,从而在一定程度上影响了该区在综合得分上的排名。因而,这种二三产业发展较好,第一产业发展相对较差的县区应归于“二三产业并进型”。而勉县、城固县、旬阳县等几个县区3种产业排名较为均衡没有明显产业优势,但从区域分布情况来分析,其分别紧挨汉台区、汉滨区且有十分优越的交通优势,有利于产业集群发展,所以应该归于“区位优势突出型”进行产业发展。另外,略阳县、宁强县、山阳县、镇安县等多个县区综合排名较为落后,但其有丰富的矿产资源;洋县、石泉县、汉阴县、紫阳县等拥有丰富水资源,另外还拥有茶叶、中草药、魔芋、蚕茧等优势特色资源,如果可以有效利用、做大做强、延长产业链,务必会带动该县相关产业发展,从而提高其经济发展水平,因而应归入“特色资源富集型”从而进行发展。西乡县、岚皋县、镇巴县等多个县区经济发展排名靠后,但其第一产业排名相对靠前,为“传统农业主导型”。

表1 陕南各县域产业结构发展现状评价指标体系

表2 解释的总方差

表3 因子载荷矩阵

表4 陕南县域产业结构综合评价结果(得分)

3 基于两山理论的陕南产业优化对策

“两山”理论要求在保护好生态资源的基础上,发挥生态优势和资源优势,充分挖掘区域资源,合理配置,发展生态农业、生态工业、生态旅游等产业,在可持续发展的思路下将“绿水青山”转化成“金山银山”。

3.1 建设现代循环产业园区,提升产业绿色水平

对于“二三产业并进型”的汉滨区、汉台区、南郑区和商州区,应该大力进行产业结构调整,不断提升传统产业,努力培育新型产业,精心构建现代经济体系,如加快推进汉中装备制造工业园、商洛矿产工业园、安康绿色产业工业园等工业园区循环产业的建设,改变传统工业产业资源浪费大、能源消耗多、污染物排放水平高的现状,完成从盲目专注经济效益到经济生态效益两手抓的转变。

同时,通过不断扩大产业集群,延长产业链,强化产业支撑和辐射能力,切实增强工业对“三农”的反哺能力。增强园区服务功能,促进产业向园区集中,不断扩大园区规模,逐渐形成产业集群,进而扩大自身对周边县(区)的经济辐射效应。不断探索园区发展的新模式,鼓励和推进跨区域的园区合作发展,如支持陕南产业园与关中开发区开展多种形式合作,互利共赢。积极引进实力雄厚和技术先进的企业对园区进行整体的开发,逐渐形成多种措施并举建设工业园区的有效机制。只有不断地加大建设产业园区的建设力度,才能使产业园区成为各区主要经济增长点,从而更好地带动相关产业的发展,推动各区经济的不断发展,增强各区本身的经济竞争力,最终打造成为陕南4大经济强区。

3.2 挖掘特色生产资源,建成生态工业产业链

对于“特色资源富集型”的县(区),应该大力发展特色经济,努力将资源优势转化为经济优势。这类县(区)中的略阳县、宁强、山阳、柞水、镇安等拥有丰富矿产资源,应该利用有色金属、黑色金属、稀有金属和其它非金属矿产,做大做强矿产业,延长产业链,提高特色资源附加值,加大招商引资力度,使矿产业作为支柱产业的地位更加稳固,并带动相关产业的发展;对于处在汉水谷地的洋县、石泉县、汉阴县、紫阳县等,拥有着丰富的水资源,应该大力发展水电能源产业和水产养殖业,不断扩张其规模,将其打造为支柱产业,带动县区经济发展;对于拥有茶叶、中药材、魔芋、食用菌、蚕茧、蔬菜、粮油等优势资源的县(区),应抓住陕南突破发展的有利时机,利用相关项目带动,以市场为导向,开发出新的品牌产品,在政策上应该多鼓励和支持中小型企业围绕自身特色优势资源不断地扩大规模,拓宽融资渠道,加快实现资源优势向经济优势快速转变。同时也应该充分发挥县(区)之间的联合作用,集聚发展优势资源,鼓励县(区)的联合开发,统一地进行规划,应该注重避免重复开发,充分发挥资源、资金和人力的规模效应,实现开放合作、互利的共赢。

3.3 发挥陕南生态资源优势,发展生态农业

对于处在陕南边缘地带的“传统农业主导型”的县(区),应该将农业和市场经济联系起来,根据农村特点确立主攻方向,或发展小杂粮、蔬菜、中药材为主的种植业,或蚕桑为主的养殖业,或加大特色产品的加工,突出“特而精”,形成特色,进行系列化加工、社会化服务、企业化管理,逐渐扩大规模,全面推进农业产业化。在这类县域中,大部分县域都有自身的特色农产品,如西乡县拥有核桃、樱桃、板栗,岚皋县的魔芋,镇巴县的柿子等,应对这些特色农副产品进行加工开发,培育加工龙头,并拓宽融资渠道,逐渐完善特色产业体系,最终打造成特色城镇。陕南,作为西部欠发达区域,发展绿色产业即各种对环境友好,有利于优化人类生存环境且具有可持续发展特性的产业,这对缩小陕南经济发展差趾有着重要的推动作用。

3.4 依托自然景观,打造标志性生态旅游产业

“传统农业主导型”县域大多处在陕南的边缘地带,自然景色受破坏程度小,应该充分挖掘具有开发潜力的旅游资源,紧紧依托自然风光,大力发展融入自然、休闲度假的生态旅游业,打造具有特色的旅游景区,以更好地带动经济发展。然而在积极发展生态旅游的同时,应该更加注重循环经济理念,将其切实贯彻到旅游业的发展中,重视旅游产品的清洁生产,做好景区环境保护工作,将生态观念融入到旅游业的各个环节,全力提高旅游活动中的循环经济意识水平,加快观光型旅游逐渐向体验型旅游的快速转变。