超深管井降水技术浅析

叱清俊

(中铁隧道局集团有限公司中原指挥部,湖北武汉 430000)

1 降水工法的选择及适用条件

基坑施工中,为避免产生流砂、管涌及坑底突涌,防止土体坍塌,保证施工安全,当基坑开挖深度内存在饱和软土层及下部含水对基坑底板产生影响时,需要采用合适的降低地下水位的方法进行降水。具体工法适用条件如表1,图1所示。

表1 降水工法选择及适用条件

综上,渗透系数小于1×10-9m/s的地层属于不透水地层,除工程特殊需要外,通常不会选择降排水措施;对于渗透系数介于1×10-9m/s和 2×10-6m/s之间的地层属于弱透水地层,可选明排、轻型井点降水工法;渗透系数大于1×10-8m/s以上,选用管井或砂砾渗井法,必要时可辅助于真空进行降水;因此管井深井降水工法在实际工程应用中最为广泛,也最为有效。

图1 降水工法选择及渗透系数范围

2 管井降水常用的经验计算

管井降水,管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易维护。管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定,一般间距10 m~50 m,最大埋深可达100 m。适用于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层,含水层厚度大于5 m。但管井属于重力排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗透系数较大(1 m/d~200 m/d)。

2.1 管井降水概述及方案形成过程

通过抽水试验的抽水量、水位降深与抽水延续时间的关系,运用稳定流非完整孔(井)理论,综合分析取得渗透系数及影响半径。抽水试验方案应根据现场的测定条件、影响降水的因素及降水面对的支护结构或者具体工程的特点进行。一般通过单井降水和多井降水(群井降水)稳定流抽水试验来取得含水层的参数,作为降水方案设计的输入条件,确定降水方案(见图2)。

图2 降水方案的形成

2.2 常用的经验计算

2.2.1 单井抽水试验确定水文地质参数

以潜水单井非完整井为例,如图3所示。

1)影响半径R的确定:

a.潜水,一个观测孔:

其中,R为影响半径,m;sw为抽水井孔内水位降深,m;H为至过滤器底部的含水层厚度,m,静止水位至管底高差;rw为管井半径,m;r1,r2均为抽水井至观测井距离,m;s1,s2均为观测井内水位降深,m。

图3 潜水单井非完整井示意图

c.s和lg(r)的曲线交会法(见图4)。

图4 曲线交会法

2)渗透系数k的确定(如图5所示)。

其中,Q为单井抽水平均出水量,m3/d;R为影响半径,m;r为管井半径,m;H1为至过滤器底部的含水层厚度,m,静止水位至管底高差;s为抽水井孔内水位降深,m。

2.2.2 多井抽水试验确定水文地质参数

以潜水非完整井稳定流为例,如图6所示。

渗透系数“k”的确定:

1)潜水,一个观测孔:

图5 渗透系数k的确定

2)潜水,两个观测孔:

其中,Q为抽水出水量,m3/d;rw为管井半径,m;r1,r2均为抽水井至观测井距离,m;H为抽水井孔内水位至潜水层底部的距离(m)或潜水层厚度—抽水井降深;h1,h2均为观测井内动水位高度,m;ξ0,ξ1,ξ2均为补充阻力系数,可查表取得。

图6 潜水非完整井稳定流示意图

2.2.3 降水井数量确定

1)群井按大井简化的均质含水层潜水非完整井的基坑降水总涌水量Q值计算(如图7所示):

其中,H0为静止水位厚度,m;R为影响半径,m;k为含水层渗透系数,m/d;l为过滤器进水部分的长度,m;r0为双排降水管井间距的一半,m;h为基坑动水位至含水层底面的深度,m。

图7 群井均质含水层潜水非完整井示意图

2)降水井单井流量q0计算:

其中,rs为过滤器半径,m;l为过滤器进水部分的长度,m;k为含水层渗透系数,m/d。

3)降水井数量n计算:

2.2.4 降水井井深Hw计算

其中,H1为基坑深度,m;H2为降低水位距离基底要求,一般以1 m为宜;H3为水力坡度,m;H4为水位变化幅度,一般以1.5 m为宜;H5为过滤管长度,大于3 m;H6为沉淀管长度,一般以2 m为宜。

3 洛阳地铁2号线九博区间风井基坑降水设计与施工

3.1 工程概况

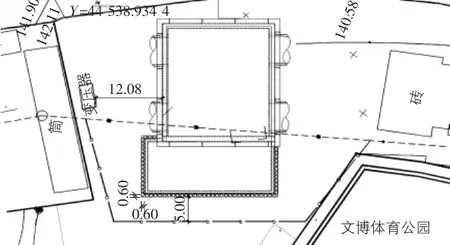

九都西路站—博物馆站区间风井,位于牡丹大桥(解放路)与滨河南路交叉口西南象限地块内,沿牡丹桥西侧南北向布置(区间风井平面示意图如图8所示)。区间风井西南侧为规划的文博体育公园,北侧为牡丹桥立交及洛河,东北侧为中国国花园。区间风井起点里程为右DK14+494.799,区间风井中心里程为右 DK14+505.000,区间风井终点里程为右DK14+515.201。风井主体采用单柱双跨四层钢筋混凝土箱型框架结构。区间风井主体结构长20.4 m,宽 23.9 m,基坑深 31.53 m。开挖范围的土层主要为:杂填土、黄土状黏质粉土、卵石等;基底处的土层主要为卵石。区间风井采用明挖法施工,主体围护结构采用地连墙+内支撑的支护型式。

图8 区间风井平面示意图

3.2 工程地质条件

九都西路站—博物馆站区间风井,位于九都西路站—博物馆站区间,沿解放路路西敷设。风井处于解放路西侧及附近地块内。风井场地平坦,地面标高在141.90 m~142.13 m之间。区间风井场地地貌属伊洛河一级阶地地貌。

本区间风井层主要有第四系全新统人工堆积层(Q4ml)杂填土,第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)黄土状黏质粉土、卵石,第四系上更新统冲洪积物(Q3al+pl)卵石。地层现从新到老详细分述如下:

第①1层杂填土(Qm4l):褐黄色,稍密。堆填时间大于5年,物质成分以黏性土为主,含少量建筑垃圾及三七灰土垫层,偶见卵石及小砾石。回填经碾压,稍密状,均匀性一般。主要为路基填土,局部区域顶部为厚10 cm~40 cm(沥青)混凝土地面。层底标高131.68 m~141.97 m,层底埋深0.60 m~10.2 m,层厚 0.60 m~10.2 m,平均厚度3.64 m。

第②3-1层黄土状黏质粉土(Qa4l+pl):分布于卵石层上部,场地除洛河外,广泛分布填土下部。黄褐色,稍湿,稍密,含锈黄色斑点及灰黑色锰质斑点,局部含植物根系,孔隙较发育。该层粉土摇震反应中等,干强度低,韧性低,无光泽。压缩系数 a1-2=0.14 MPa-1~ 0.49 MPa-1,平均值为 0.29 MPa-1,属中压缩性土。层底标高为 131.37 m~137.06 m,层底埋深 1.40 m~7.9 m,层厚 1.0 m~6.5 m,平均厚度2.56 m。

第②6-3层卵石(Q4al+pl):分布于全场地,杂色,中密,局部稍密,稍湿~饱和,级配一般,粒径以2 cm~10 cm为主,最大粒径可达40 cm,多呈亚圆形,磨圆度中等,分选性差,卵石成分主要为砂岩、石英岩、安山岩、玄武岩等,一般为微风化,少量为强风化~中风化,卵石含量约为50%~60%,填隙物砂、砾砂为主,次为黏性土,局部夹有粉质黏土薄层。层底标高 99.00 m~112.68 m,层底埋深 26.40 m~36.50 m,层厚 21.00 m~35.80 m,平均厚度 26.81 m。超重型动力触探试验经杆长修正后平均值N/120=10.7击。

勘察发现基坑内最大漂石长约43 cm。在基坑中采取②6-3层漂石和卵石样分布进行岩石饱和抗压强度试验和卵石的点荷载试验。现场基坑深度约11 m,经现场估算,坑内漂石(d≥20 cm)含量约为8%~10%。

第③9-4层卵石(Qal+pl3):分布于全场地,杂色,密实,饱和,级配一般,粒径以2 cm~10 cm为主,最大粒径可达40 cm,多呈亚圆形,磨圆度中等,分选性差,卵石成分主要为砂岩、石英岩、安山岩、玄武岩等,一般为微风化,少量为强风化~中风化,卵石含量约为50%~60%,填隙物砂、砾砂为主,次为黏性土,局部夹有粉质黏土薄层。揭露层底标高85.37 m~108.16 m,揭露层底埋深 32.00 m~53.00 m,揭露层厚 1.00 m~23.60 m,平均揭露厚度 10.11 m。超重型动力触探试验经杆长修正后平均值N/120=15.4击。

3.3 水文地质条件

九都西路站(不含)—牡丹大道站、刘富村车辆段及出入线局部属伊洛河一级阶地(含河床及漫滩地貌),为孔隙潜水分布区。孔隙潜水主要赋存于上更新统及全新统砂卵石地层中,属潜水,该含水层厚度、岩性有所差异,其富水性差异也较大,富水程度也有所不同,主要为极强富水地层和极富水地层。本场地九都西路站~博物馆站区间位于该区域,根据富水性分区图,浅层地下水极丰富。

2017年10月~12月详勘期间根据钻探揭露,九都西路站—博物馆站区间地下水埋深在0 m~11.91 m之间,相应高程为 128.54 m~133.91 m,年变幅1 m~3 m。场地地下水为孔隙潜水,主要赋存于②6-3和③9-4层的卵石层中,含水层的厚度大于50 m。洛河水面工程蓄水期间线路水面高程约133.9 m(2017年7月~8月),河床标高约130 m~130.5 m。洛河水面工程于1999年开始兴建,河底未做硬化处理,河底淤泥沉积时间短且较薄,不具有隔水性。洛河水面工程每年4月~6月蓄水,7月初~9月底放水。蓄水期间洛河水位高于地下水位,洛河水补给地下水,枯水期地下水将补给洛河水。

线路沿线地下水位的变化与地形变化相吻合,其主要补给方式有大气降水入渗、河流水侧渗、水渠渗漏、灌溉回渗等方式,主要排泄方式为开采排泄、蒸发排泄、侧向径流排泄。收集洛阳地区施工降水资料,结合《河南省主要城市环境地质调查评价报告(洛阳市)》(河南省地质调查院,2009.11),提供各土层渗透系数见表2。

表2 各土层渗透系数表

3.4 基坑涌水量测算

中深井降水基坑出水量计算可根据地下水类型、补给条件,降水井的完整性以及基坑面积、形状、降水深度、布井方式等因素,综合选择计算公式来进行计算。

区间风井主体基坑挖深31.53 m~32.38 m。降水设计采用疏干降水思路进行设计,初始水头标高取131.0 m,设计目标动水位标取107.74 m,水位降取23.26 m。

基坑出水量计算采用“大井”法潜水非完整井方式进行计算。

基坑涌水量估算结果见表3。

表3 基坑涌水量估算结果

3.5 降水井数量计算

根据水文地质勘察结果,取干扰井群单井出水量根据公式计算:

其中,r=136.5 mm;k=130 m/d;l=11.5 m,计算得 q=2 996.3 m3/d。

根据前期博物馆站基坑降水成果,单井实际出水量取1 920 m3/d是合理可靠的,则需降水井数量为:

其中,1.1为安全系数。计算时采用完全敞开式降水公式计算,计算得N=52.8口,因实际工况存在地下连续墙,对潜水有绕流作用,经天汉降水软件模拟计算后,实际需要38口降水井就能将场地地下水水位降低至安全水位;基坑内14口,基坑外24口,故降水井共38口。

3.6 降水井结构设计

降水井井身结构系依据降水地段地质岩性构成、水文地质条件、钻孔工艺、施工要求及有关规范规定设计。管井深度与过滤管安装深度以开采含水层(段)的埋深、厚度、渗透性、富水性及其出水能力等因素来综合确定,其孔径和井管管径则按反滤层厚度,排水含砂量要求及安泵深度,泵型决定,综合考虑上述因素,降水井结构设计如下。

井深可根据以下公式确定:

其中,Hw为降水井深度,m;H1=31.53 m,H2=1.0 m,H3=1.0 m;H4=2 m;H5=11.5 m;H6=1.0 m。

经计算降水井深度为48.03 m,综合考虑地质条件、围护结构深度等其他因素,降水井实际深度为45.0 m(井口标高以高出自然地面0.3 m为准)。

4 试验数据

抽水试验于2019年4月26日8:00点开始,抽水5 h后水位开始稳定,水位稳定后,延续抽水6 h,测得稳定出水量为 80 m3/h~100 m3/h。

群井抽水井试验成果统计见表4。

表4 群井抽水井试验成果统计

5 施工效果

2019年8月21日,开挖至风井底部,基底无水;施作防水+垫层。风井基底开挖效果如图9所示。

图9 风井基底开挖效果

6 结论及建议

通过对降水工法的分类适用性、特定含水层参数经验计算公式、抽水试验、降水方案以及实施案例的综述,以下几个方面的结论及建议可供参考:

1)降水工法的分类适用性,降水方法与土层渗透性有关。

a.黏土、粉质黏土、淤泥质地层:渗透性差,接近不透水,K<1×10-9m/s。

降水深度不大,采用明排法。降水深度达到5 m,采用电渗井点降水。

b.粉土、粉砂地层:渗透性好,1×10-6m/s<K<1×10-5m/s。

一般采用真空井点、喷射井点及真空深井降水。

c.砂层、砂砾层:渗透性好,K>1×10-5m/s。

采用单层管井降水或多层管井降水或深管井降水。

2)对于区域内抽水试验反演结果仅代表局部地层特征,大范围降水取决于地层均匀性、含水性的特征。

3)降水经验公式不能一概而论,不同地层、不同含水层、不同降深、不同井结构、不同流量抽水方式、管井是否深入到不透水层、观测井个数等因素,降水经验公式会有不同的变化,因此经验公式仅作为特定条件的结果。