崛起国对外策略中的大国与周边

王震 高程

【内容提要】 大国崛起的外部环境影响大国自身的策略选择。在崛起国处于域外霸权国干预和域内大国竞争的情形下,本文分析了崛起国的崛起路径。笔者认为,在上述模式下,大国实现崛起,一方面要成功处理与霸权国和区域内其他行为体的关系,采用威慑、妥协等组合策略规避、瓦解对抗联盟或化解两者单独进攻的制衡;另一方面要设定科学、合理的崛起边界,将主要资源集中在核心竞争区域,经营好崛起所依托的周边地区。本文以古代东亚地区的唐朝和古希腊地区的雅典为案例检验了这一假设,并对当前中国的崛起路径进行了尝试性探讨。

【关键词】 大国崛起 大国关系 崛起边界 唐朝 雅典

【作者简介】 王震,中国社会科学院研究生院博士研究生。

邮箱: wangzhensky17@163.com

高程,中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员。

邮箱: gaocheng@cass.org.cn

崛起国与霸权国,不仅仅是西欧地区的历史叙事词汇,更是权力转移的行为主体。自近代至二战以前,崛起国与霸权国主要集中在欧洲,崛起国与霸权国归属于相同的地理区域。①但资本主义的全球扩张和不均衡发展使得崛起国与霸权国逐渐超出欧洲范畴,出现了美国、日本等崛起国。以上变化正如奥根斯基所预测的:“国家间的权力分配将继续发生变化,这种变化将远离西方世界的国家。”A F K Organski, World Politics (New York: Alfred A.Knopf, 1968), p.484.而这一变化带来的现象是,霸权国与崛起国归属于不同的地理区域。如果在崛起国所处的区域内存在其他的竞争者,崛起国不但要关注霸权国的行为,同时也要处理与域内其他竞争者的关系。崛起国的崛起将面临域外霸权国的干预和域内大国的制衡。那么,在这一情形下,崛起国面临什么样的战略路径选择呢?当崛起国与霸权国归属于不同的地理区域时,崛起国的外部环境理论上可以分为两个模式:第一种模式是崛起国所在地区小国林立,如同历史上的美国;第二种模式为崛起国所在地区存在一个或者多个竞争性大国。美国的崛起较为特殊,难以复制,因此本文主要探讨第二种模式。以上是本文要讨论的问题,也是当下中国崛起进程中极有可能出现的外部环境。

目前中国虽已是东亚第一大经济体,但并未取得区域主导权,仍面临着来自区域内行为体日本、东盟的竞争。作为域外的霸权国家,美国对于中国的崛起始终保持战略警惕,近期通过贸易、台湾和南海等问题频频向中国施压。未来中国既有可能面临来自域外霸权国美国的单独施压,也有可能面临美国与东亚区域内其他行为体的共同制衡。如果出现上述制衡,中国应该如何应对以保证崛起进程的持续,并实现最终的崛起?

一、 对现有理论和文献的评述

国际关系学界关于崛起国及其崛起战略的研究和讨论主要在“崛起国与霸权国”二元结构框架下展开。在大国兴衰议题的研究中,权力转移理论着重探讨大国权力转移的后果和影响。根据权力转移理论的基本逻辑,崛起国与霸权国之间权力的消长构成了一个长期的政治循环,而权力的此消彼长将不可避免地带来战争的风险。关于长周期和权力转移理论,参见:George Modelski, Long Cycles in World Politics (London: Palgrave Macmillan, 1987); A F K Organski, World Politics(New York: Alfred A.Knopf, 1968) ; A F K Organski and Jacek Kugler, The War Ledger (Chicago: University of Chicago Press, 1980); Ronald L Tammen, et al., Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New York: Chatham House, 2000); Jacek Kugler and Douglas Lemke, eds., Parity and War: Evaluations and Extensions of The War Ledger(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996) ; Woosang Kim and James D.Morrow, “When Do Power Shifts Lead to War?” American Journal of Political Science, Vol.36, No.4, 1992, pp.896 922.崛起国对现状不满采取的扩张性战略或霸权国的预防性心理都有可能引发战争。权力转移的研究者对于权力转移的实现方式存在乐观、非战争悲观以及战争三种不同的判断。持乐观态度的参见:伊肯伯里:《大战胜利之后:制度、战略约束与战后秩序重建》,门洪华译,北京大学出版社,2008年;G J Ikenberry, “Why the Liberal World Order Will Survive,” Ethics & International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.17 29.悲观态度参见:米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2014年; John J Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War,” International Security, Vol.15, No.4, 1990, pp.5 56.基于两者之间的以施维勒为代表,其认为,以信息熵为历史运动的隐喻,世界既不會走向地狱,也不会被送到乐土。相反,它正走向一个类似永远处于炼狱状态的地方——一个不可知的复杂性和不断增加的混乱的领域。参见:Randall Schweller, “Emerging Powers in an Age of Disorder,” Global Governance, Vol.17, No.3, 2011, pp.285 297; Oriana Skylar Mastro, “In the Shadow of the Thucydides Trap: International Relations Theory and the Prospects for Peace in U.S. China Relations,” Journal of Chinese Political Science, Vol.24, No.1, 2019, pp.25 45.吉尔平的霸权战争理论对权力转移理论做了重要延伸,探讨霸权更替与世界秩序之间的关系。罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,武军等译,北京:中国人民大学出版社,1994 年。崛起国往往通过融入、替代或者修正等方式实现其对世界秩序的影响。Bentley B Allan, et al., “The Distribution of Identity and the Future of International Order: Chinas Hegemonic Prospects,” International Organization, Vol.72, No.4, 2018, pp.839 869; Joseph Nye, “Will the Liberal Order Survive?: The History of an Idea,” Foreign Affairs, Vol.96, No.1, 2017, pp.10 16 ; Kai He, “Contested Regional Orders and Institutional Balancing in the Asia Pacific,” International Politics, Vol.52, No.2, 2015, pp.208 222; Peter Knorringa and Khalid Nadvi, “Rising Power Clusters and the Challenges of Local and Global Standards,” Journal of Business Ethics, Vol.133, No.1, 2016, pp.55 72; Shiping Tang, “China and the Future International Order(s),” Ethics & International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.31 43.从研究议题上来看,权力转移理论的研究正如杨原所指出的,其“分

析路径是将权力转移作为自变量,而将战争或秩序稳定作为因变量”杨原:《崛起国如何与霸权国争夺小国——基于古代东亚历史的案例研究》,《世界经济与政治》2012年第12期,第29页。。

权力转移理论在二元框架下对结果、影响做了有益的探讨,但相对忽视了崛起国崛起外部环境的差异性和漫长的崛起进程。简约的二元分析框架默认崛起国崛起空间的“一维性”,对崛起国的区域体系特别是对崛起国有着巨大影响的周边行为体的作用进行了简约化处理。道格拉斯·莱姆基对权力转移理论进行修正,重新引入了区域的概念,构建了多重的等级体系,将权力转移这一现象下放,认为在区域体系内同样存在这一现象。参见:Douglas Lemke, Regions of War and Peace (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp.48 67.自近代至二战以前,崛起国大都归属于西欧地区,并且霸权国和崛起国往往都在同一区域体系内,这造成了学界对崛起国区域体系本身的忽视。George Modelski, Long Cycles in World Politics (London: Palgrave Macmillan, 1987), p.40.但二战以来权力转移中的崛起国和霸权国往往归属于不同的地理区域,崛起国崛起的区域环境变得更为复杂,这种复杂性将直接影响崛起国的崛起进程和策略选择。Steven E Lobell, “Great Powers in a Restrictive International Environment,” International Journal, Vol.66, No.2, 2011, pp.335 350.因此,需要打破以往思维,关注崛起国崛起的区域环境这一地理要素,考虑崛起国崛起环境的差异性。利维对“一维性”现象提出了质疑和批判,在批判欧洲中心主义的同时,提出了存在双重体系的论断。利维认为,在地區体系和世界体系之间存在差异性,只是长期的欧洲中心主义将两者混淆,模糊了地区体系与世界体系的差异。对于国际关系研究中的欧洲中心主义,阿查亚、布赞、康灿雄等也提出了批判,参见:Jack S Levy and William R Thompson, “Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading Global Power?” International Security, Vol.35, No.1, 2010, pp.7 43; 利维:《权力转移与大国崛起》,载朱锋主编:《中国崛起:理论与政策的视角》,上海人民出版社,2008年,第3—35页;David C.Kang, “Hierarchy, Balancing, and Empirical Puzzles in Asian International Relations,” International Security, Vol.28, No.3, 2003, pp.165 180.阿查亚和布赞也意识到了这一问题,参见:Amitav Acharya and Barry Buzan, eds., Non Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (New York: Routledge, 2010).

在大国的崛起进程中,崛起国首先面对的是崛起策略的选择问题。国际社会和行为体如何应对崛起国的崛起也归属于崛起进程的研究范围,但本文从崛起国的视角探讨策略的选择和制定,因此不再对霸权国以及其他行为体如何应对崛起国的研究进行评述。阎学通和孙学峰提出了“崛起困境”概念,从崛起国的视角分析其在崛起过程中要面对的来自不同方向的崛起压力,并根据大国的崛起阶段提出了不同的崛起策略选择。他们研究的核心问题是崛起国如何避免过早与霸权国爆发战争。两人认为,在没有取得完全压倒性的优势之前的任何冒险举动都会招致霸权国的打击,导致崛起进程的停滞或终结。阎学通、孙学峰等:《中国崛起及其战略》,北京大学出版社,2005年;孙学峰:《中国崛起困境:理论思考与战略选择》,北京:社会科学文献出版社,2013年。因此,崛起国的最佳战略是如何有效规避霸权国的制衡。

对于如何规避来自霸权国主导的制衡行为,合法化战略的研究占据重要地位。戈达德(Goddard, Stacie E)以普鲁士的崛起为案例分析认为,普鲁士通过合法化策略的实施成功规避了英国等国家的制衡。Stacie E Goddard, “When Right Makes Might: How Prussia Overturned the European Balance of Power,” International Security, Vol.33, No.3, 2008, pp.110 142.孙学峰等也从合法化战略的视角分析了崛起国制衡规避的问题,通过对历史案例的分析佐证了合法化战略对于规避霸权国制衡的有效性。孙学峰等:《合法化战略与大国崛起》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第106—137页。贺凯等将合法性和社会化策略作为规避霸权国制衡的有效手段。Kai He, “How could China Bargain for a Peaceful Accommodation?” Orbis, Vol.60, No.3, 2016, pp.382 394 ; Kai He and Huiyun Feng, “Chinas Bargaining Strategies for a Peaceful Rise: Successes and Challenges,” Asian Security, Vol.10, No.2, 2014, pp.168 187.蒲晓宇、施维勒等人则从针对霸权国的视角,认为大国实现崛起的策略可将针对霸权国的去合法化和去中心化策略相结合,并提出通过采用类似“弱者的武器”的策略实现去合法化和去中心化。Randall L Schweller and Xiaoyu Pu, “After Unipolarity: Chinas Visions of International Order in an Era of U.S.Decline,” International Security, Vol.36, No.1, 2011, pp.41 72;关于弱者的武器,参见:詹姆斯·C·斯科特:《弱者的武器——农民反抗的日常形式》,郑广怀等译,南京:译林出版社,2007年。

崛起合法化战略的逻辑是追求霸权国对崛起国容忍空间的提升,这为崛起国崛起战略的研究提供了有益的分析框架,但同样忽视了崛起国外部环境的差异。当霸权国与崛起国处于不同的地理分布格局,崛起国采取合法化策略的空间会有很大差别。他们的研究也延续了“霸权国—崛起国”二元分析架构,没有对崛起国外部环境的差异进行进一步区分。

克劳福德和杨原的研究部分突破了二元分析架构,关注除霸权国、崛起国以外的第三方行为体,并探讨了如何瓦解联合制衡的问题。克劳福德对“楔子战略”的界定和使用,突出分析了如何拆解一个对抗联盟缓解外部压力的问题。根据他的结论,通过差异化对待对抗联盟中的某一个目标,以让利、利益诱导为主要途径来实现目标对象与对抗联盟的分离。Timothy W Crawford, “Wedge Strategy, Balancing, and the Deviant Case of Spain, 1940 41,” Security Studies, Vol.17, No.1, 2008, pp.1 38; Timothy W Crawford, “Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics,” International Security, Vol.35, No.4, 2011, pp.155 189.克劳福德认为,“楔子战略”成功的关键是为目标对象提供难以拒绝或不可替代的好处,更多是针对对抗联盟中的弱者。杨原的研究议题也是崛起国如何获得第三方的支持。通过对东亚历史案例的分析,他认为武力威慑可能会起到更好的作用。杨原试图解决崛起国如何与霸权国争取小国的战略,并且认为传统的利益交换策略的实践效果并不明显,相反适度克制的胁迫策略可能会取得更好的作用。这一研究将小国这一第三方设定为并不具有对崛起国带来威胁或致命冲击的国家,同时假定崛起国已经获得了向霸权国挑战的实力地位,突破了区域体系的压力。杨原:《崛起国如何与霸权国争夺小国?——基于古代东亚历史的案例研究》,《世界经济与政治》2012年第12期,第26—52页。克劳福德、杨原的研究虽然将分析框架涵盖了除霸权国与崛起国以外的行为体,但这些行为体本身的地位处于被争夺的状态,对于崛起国而言,这是较为优越的崛起环境。那么,如果第三方是在崛起国区域内的其他大国,崛起国应该如何处理?

综上,现有关于大国崛起中崛起国一方的理论研究中,“霸权国—崛起国”二元分析框架忽视了大国崛起中的地理要素,特别是崛起国区域内存在其他大国的情况。如果出现了霸权国的制衡行为,崛起国的策略可能并不只需要关注与霸权国的互动。本文的研究就是在此之上对现有研究的拓展和尝试。

二、 理论框架和基本假设

在对文献梳理和分析的基础上,本文聚焦于域外霸权干预、域内大国竞争下的崛起模式,尝试构建一个分析框架讨论大国崛起战略。我们认为,崛起国所处的区域特征影响崛起国的战略选择。本章将对上述大国崛起模式进行界定,进而分析崛起国可能面临的情境以及有效的崛起战略。

(一) 域外霸权国干预、域内大国竞争下大国崛起模式的界定

在域外霸权国干预、域内存在大国竞争的模式下崛起国的崛起环境存在以下特征。

首先,霸权国与崛起国分属于不同的地理区域体系。国际关系学界尚未有完全统一的“区域”或“地区”定义,在1945年的旧金山联合国会议上,各代表花费了大量的时间试图对“区域”作出一个准确的定义,但最终难以就“区域”的概念达成共识。从界定的方法上看,学术界定义“区域”的路径经历了地理、量化和社会建构等不同阶段。参见:Joseph S Nye ed., International Regionalism: Readings (Boston: Little Brown & Co, 1968), p.vi.本文的“区域”采用卡赞斯坦的定义:“地区不但意味着商品和人员流动于那种我们假定可以直接准确地用绘图描述法来表现的物质空间,地区也是植根于政治实践的社会及认知的构造物。”参见:彼得·卡赞斯坦:《区域主义与亚洲》,载王正毅、迈尔斯·卡勒、高木诚一郎:《亚洲区域合作的政治经济分析》,上海人民出版社,2007年,第401页。在这一模式下,崛起国面临的崛起压力来自两个层面的行为体。崛起国在崛起的过程中极有可能面临来自霸权国和区域内其他竞争者的单独制衡,也有可能受到联手压制。

其次,在崛起国的区域体系内存在一个或多个竞争者。关于区域其他大国的界定参见:Barry Buzan and Ole Waev, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) ; Amitav Acharya, “The Emerging Regional Architecture Of World Politics,” World Politics, Vol.59, No.4, 2007, pp.629 II; Daniel Fiemes and Thorsten Wojczewski, Contested Leadership in International Relations: Power Politics in South America, South Asia and Sub Saharan Africa (GIGA Working Paper No.121, 2010); Stefan Schirm, “Leaders in Need of Followers: Emerging Powers in Global Governance,” European Journal of International Relations, Vol.16,No.2,2010, pp.197 221;Ji Y Lee, “Hedging Strategies of the Middle Powers in East Asian Security: The Cases of South Korea and Malaysia,” East Asia: An International Quarterly, Vol.34, No.1, 2017, pp.23 37.在這一模式下,崛起国并没有取得地区主导地位,并且仍有被其他行为体联合或单一压制的可能。

再次,域外霸权国家在崛起国体系内有干涉的动机和能力。按照进攻性现实主义的逻辑,防止战略核心地带出现地区主导国是霸权国维持霸主地位的重要战略,因此从维护自身利益而言,霸权国有介入地区权力竞争的诉求。另外维持地区多极并相互竞争的状态,霸权国有从中渔利的可能性。

最后,当地区内相互竞争的行为体试图维持自身的生存时,寻求外部霸权国的支持具有极大的战略意义。霸权国的地位决定了其强大的实力存在,以及干预区域事务的能力。

崛起国归属的区域差异在很大程度上影响行为体的策略选择。第一,行为体是否处于相同的地理区域,影响霸权国的策略选择和对崛起国威胁的认知。William R Thompson ed., Systemic Transitions: Past, Present, and Future (New York: Palgrave MacMillan, 2009), pp.161 186.例如,一战之前英国对美国和德国表现出不同的威胁认知,英国认为处于同一地理区域的德国对自身构成了直接威胁。第二,霸权国与崛起国的地理区位和崛起国所在区域环境的差异将影响两者策略的选择。Amitav Acharya, “The Emerging Regional Architecture Of World Politics,” World Politics, Vol.59, No.4, 2007, pp.629 II.; Barry Buzan and Ole Waev, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).举例而言,在美国崛起进程中,由于其所在区域不存在能够与其相抗衡的行为体,英国的“离岸平衡”策略就难以奏效。对于崛起大国,区域内其他行为体的竞争将使得其在崛起进程中需要同时处理与域外霸权国和域内竞争者的关系。

在霸权国与崛起国归属于不同的地理区位时,对区域内其他行为体的关注影响崛起国应对霸权国和竞争者的制衡行为。以往在霸权国与崛起国二元框架下对崛起国崛起策略的分析,似乎更为重视崛起国针对霸权国的策略选择。这类研究集中于双方的互动,如怎样拆散同盟等,相对忽视了区域内其他周边行为体的作用。在这一模式下,周边地区在崛起国与霸权国、域内竞争者的互动中发挥重要作用,是实践崛起国应对霸权国、域内竞争者制衡策略的组成部分。划分崛起国崛起类型时考虑区域因素,能够更好地突出周边环境在崛起国崛起战略选择中的作用。

(二) 崛起国面临的双重制衡情景

在霸权国干预、域内大国竞争模式下,理论上阻止崛起国崛起进程的战略可分为以下三种:第一,霸权国无差别地对这一区域进行毁灭性打击,并进而占领、吞并整个地区;第二,区域内其他竞争者与霸权国联合,组成一个对抗同盟;第三,霸权国或区域内竞争者独自对崛起国进行有针对性的打击。第一种的效果最为显著,但同时所要付出的代价也最高,失败的风险也最大,并且在这一战略下霸权国与区域内其他竞争性行为体的互动并不是针对崛起国,故而不在本文的讨论范围之内。因此,崛起国面对的外部制衡情境主要是霸权国采取第二、三两种战略的情况,而从具体遏制方式来说,可分为对抗联盟和独自进攻两种类型。

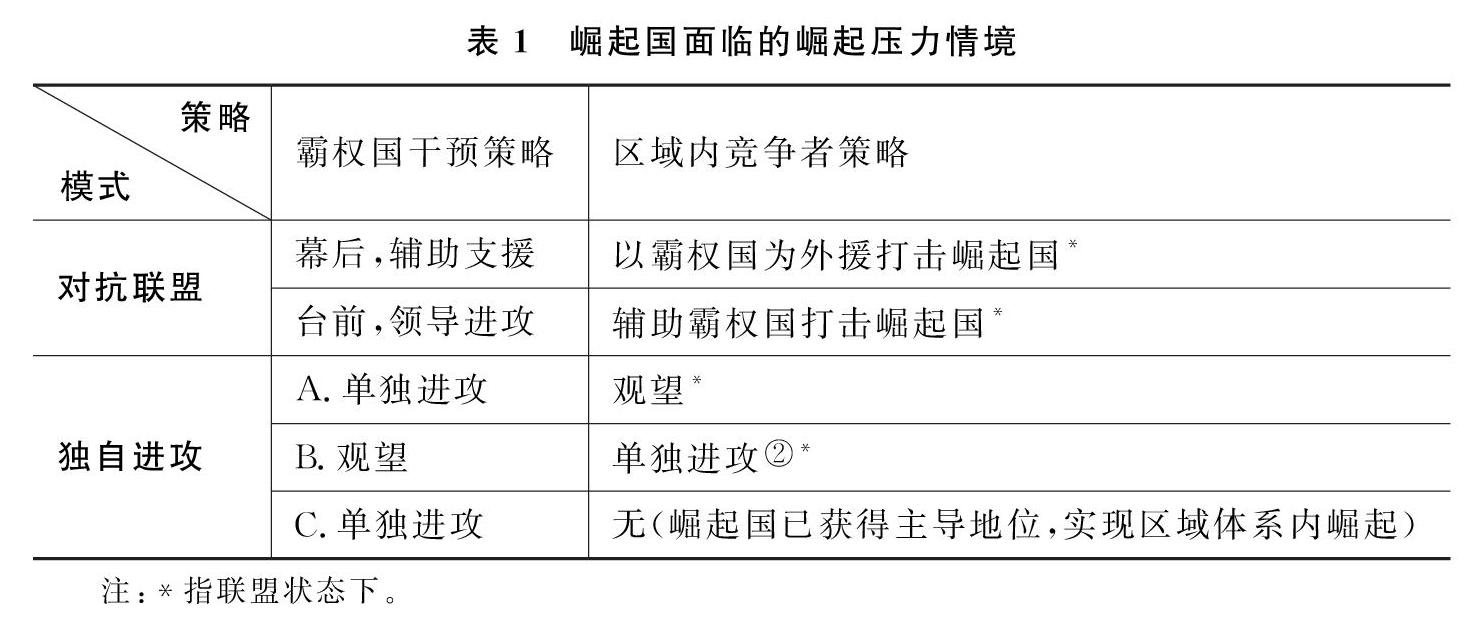

对抗联盟。理论而言,在共同进攻这一模式下,根据霸权国与区域内其他行为体的关系,共同进攻可以分为两种:一是敌对联盟,二是两个行为体在没有进行协商的情况下同时或先后对崛起国进行遏制或打击。在这两类情境中,崛起国都面临来自霸权国和区域内其他行为体的制衡行动。但从历史和现实角度而言,第二种情境存在的可能性不是很大,从成本—收益的角度而言,如果两个方向的行为体都采取了对崛起国的强硬措施,那么两者结合的可能性很大,历史上不乏案例。另外,从崛起国所受压力而言,第二种情境下同样需要应付来自两个方面的压力。因此,这一模式以敌对联盟作为主要分析对象。在这一类型下,区域内其他竞争性行为体和霸权国都将崛起国视为其利益的威胁者。从区域层次上而言,崛起国的崛起将获得区域体系的主导权,区域内其他行为体的安全、自主权受到威胁;对于霸权国而言,崛起国的主导趋势不符合自身在该区域的最佳战略利益,并且区域主导国家的出现将对其霸权产生威胁。基于共同的利益,同时也是基于共同的威胁,霸权国与区域内其他行为体组成对抗联盟。在这一联盟中,霸权国存在主导进攻和“离岸平衡”两种策略。这两种策略在崛起国主导区域体系之前的任何阶段都有可能发生(见表1)。这其中也包含霸权国与区域内其他竞争性行为体彼此之间存在“被牵连”和“被抛弃”的考量,具体研究可参见:苏若琳、唐世平:《相互制约:联盟管理的核心机制》,《当代亚太》2012年第3期,第5—38页。

此外,在霸权国与区域内竞争者是盟友关系时,也有可能出现在联盟状态下的单独进攻类型。

独自进攻。这一类型可能发生在两个阶段:第一个阶段是崛起国处于崛起初期时,霸权国没有与区域内竞争者合作,单独进行进攻活动。第二个阶段是崛起国已经获得区域主导性地位,霸权国完全丧失区域内盟友时。就第一种情况而言,区域内其他行为体与霸权国在核心利益的界定方面存在差距,对崛起国的同一个策略的反应不同。从霸权国的视角分析,其进攻的行为不单单是崛起国自身的策略所导致,还有可能是由于霸权国的进攻性偏好、国内政治的影响等诸多因素。后一种情况是崛起国已经实现在区域体系内的崛起,这也从侧面说明霸权国前期策略的失败,这种进攻是权力转移的关键。见表1。

(三) 崛起国策略选择

从崛起国的视角而言,尽可能地减少制衡情景的出現是提升崛起成功概率的重要保证。理论上,崛起国如果不能很好地处理表1中任何一种制衡模式,都可能导致崛起失败。表1中崛起国所面临不同制衡情境的生成机制从动机上可以分为两种:一是崛起国对外战略并没有发生明显变化,但霸权国或其他行为体对未来的悲观预期引发对崛起国的制衡行为;二是崛起国的对外策略引发制衡行为,图1勾勒了一个简要的三元分析的框架。其中,R为崛起国,H为霸权国,C为区域内竞争者;R向下的实线指向拼死抵抗的可能结果(失败),向上的虚线指向采用策略组合后应对制衡的可能结果(成功)。

1. 应对悲观预期引发的制衡情境

这一情境中,崛起国对霸权国和区域内竞争者的政策并没有发生变化,而是自身实力变化导致他国忧虑产生。根据进攻性现实主义的理论逻辑,崛起国的周边和域外霸权国对于崛起国的崛起一定不会袖手旁观。John J Mearsheimer and Stephen M Walt, “The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S.Grand Strategy,” Foreign Affairs, Vol.95, No.4, 2016, pp.70 83; John J Mearsheimer, “Pull Those Boots Off the Ground,” Newsweek, Dec 31, 2008; Mearsheimer, John J, “Chinas Unpeaceful Rise,” Current History, Vol.105, No.690, 2006, pp.160 162;米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2014年。崛起国实力不断增长,且对可能出现的主导区域秩序趋势与霸权国对区域内秩序的设想相左。与区域内竞争一样,此时崛起国与霸权国同样存在关于区域秩序方面根本性的冲突。在这一阶段,不管是霸权国和区域内竞争者的联合进攻还是霸权国全力进行单独进攻,都是崛起国难以承受的,因此,崛起国的最佳策略是阻止或拆散两者的联盟、瓦解霸权国的单独进攻。进攻不单单是一般意义上的军事进攻,也包含战略上的打压。如图1所示,在敌对联盟或霸权国单独进攻崛起国情境下,崛起国R的战略选择有拼死抵抗和采取组合策略瓦解对抗同盟、阻止霸权国的进攻。由于双方实力差距较大,拼死抵抗的结果可想而知——崛起进程终结,甚至亡国。因此,这一选择对于崛起国而言并非最优。相反,通过有效的策略组合实现化解有效制衡是可行的也是可能的。

从经验角度而言,让一国不做出某种行为,一种手段是阻碍,另一种手段是诱导,两者结合,成功的可能性更大。在展示出顽强抵抗意志的同时,也要释放谈判、妥协的信号。威慑的目的在于让霸权国的预期收益小于必要的支出,而利益诱导的目的是改变霸权国的参照点,使其从面临损失转变为面临获益。决策者往往并不关心最终的财富水平状态(这一点与预期效用理论的关键性假设——效用最大化存在根本性的区别),却关注相对于某个参照点而言所发生的财富变化水平。参见:林民旺:《前景理论与外交决策》,《外交评论》2006年第5期,第64页。关于前景理论还可以参见:Jack S Levy, “Prospect Theory, Rational Choice, and International Relations,” International Studies Quarterly, Vol.41, No.1, 1997, pp.87 112; Jack S Levy, “Applications of Prospect Theory to Political Science,” Synthese, Vol.135, No.2, 2003, pp.215 241; Jack S Levy, “Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications and Analytical Problems,” Political Psychology, Vol.13, No.2, 1992, pp.283 310; Jack S Levy, “An Introduction to Prospect Theory,” Political Psychology, Vol.13, No.2, 1992, pp.171 186; Robert Jervis,“The Implications of Prospect Theory for Human Nature and Values,” Political Psychology, Vol.25, No.2, 2004, pp.163 176.这一行为类似于“逐步互惠减少紧张倡议”(graduated and reciprocal initiatives in tension reduction,简称GRIT)。Charles E Osgood, An Alternative to War or Surrender (Urbana:University of Illinois Press, 1962).倡議的目的是以主动让步启动合作进程来减少紧张。施韦勒:《没有应答的威胁:均势的政治制约》,刘丰等译,北京大学出版社,2015年,第39页。因此崛起国需要组合策略,通过“推—拉”的模式,实现对制衡情境的规避。

2. 崛起国对外策略引发的制衡情境

在这一情境中,崛起国的战略存在失误。这一情境可以由两种策略引发:一是崛起国的策略过于激进;二是崛起国的策略导致自身实力突然被削弱。在崛起国的崛起进程中最应该避免的结果是两线作战,不分主次地在两个方面寻求突破,最后可能两面都难以实现。因此崛起国应该在战略本身制定过程中考虑到这一具有挑战性的因素。当崛起国因错误信息导致策略制定偏离了以上合理区间时,霸权国敏感地认为是崛起国在试图改变区域秩序,这种威胁感通过区域内国家的宣传而被放大,进而导致霸权国的单独干预或与崛起国周边国家形成对抗同盟。陆东华:《第三方因素与中美关系的逆社会化——以中国与周边安全态势为例》,《国际安全研究》2017年第1期,第68—97页。或者,霸权国与区域内其他竞争者认为崛起国因自身战略失误导致的实力削弱是制衡崛起国的最好时机。

在这一情境下,崛起国的策略组合主要是安抚,只有在必要的时候进行实力威慑。崛起国战略的最好结果是霸权国的容忍和区域体系内国家的妥协这一组合,但更有可能面临的结果是区域内行为体的抵制和霸权国的干预。从区域内行为体C的角度而言,崛起国实力和影响力的拓展是对自身影响力的挤压,是零和性的。而对于霸权国而言,崛起国对于地区事务的主导并不符合其最佳利益。因此区域内行为体和霸权国的分化、瓦解是可能的。在释疑的同时,崛起国对霸权国进行利益方面的妥协,并辅之以威慑。

然而,唐的逐渐强大始终是对突厥的威胁。在武德七年(624年)和武德九年(626年),突厥对唐进行了两次大规模打击活动,第一次打击迫使李渊准备迁都,第二次则直接攻到了长安。但令人不解的是,这两次完全有可能阻断唐朝崛起进程的有效制衡最后却草草收场,唐的崛起进程依然持续。下文将对唐朝应对突厥两次有效制衡的策略进行分析。

武德七年三月突厥进攻原州,并在七月抵达陇州,威逼当时的都城长安,距离长安仅有四百余里的路程,造成唐朝的震动。在此情形下,高祖曾经想过迁都以避突厥的锋芒。“于时突厥数为边寇,人或说高祖曰:突厥频寇关中者,徒以府藏子女之在京师故也。若焚烧长安而不都,则胡寇自止。高祖惑之,遣中书侍郎宇文士及逾南山以至樊、邓,行可居之地,将徙都焉。”司马光编:《资治通鉴》卷一百九十一,第13册,北京:中华书局,2007年,第5989页。不过,最终李世民的建议占据上风,迁都的议论才停止。史籍记载,当时作为京城的长安已经戒嚴,严守以防突厥的进攻。此时突厥的实力明显居于上风,在突厥全力进攻下,唐朝自然难以抵抗。

根据史料,面对突厥的进攻,在进行必要抵抗的同时,作为唐军主帅的李世民采用的策略主要有三:第一,在道义上指责其破坏约定。“告之曰:国家与可汗誓不相负,何为背约深入吾地?……,尔往与我盟,急难相救,而今将兵来,何无香火之情也?”刘昫撰:《旧唐书》卷一百九十四上《突厥上》,北京:中华书局,1975年,第5156页。第二,实行反间计,利用突利可汗与颉利可汗两者之间的不睦,引发颉利可汗对突利可汗的猜疑。第三,实行和亲政策,延续了之前李渊处理与突厥关系中以“和亲”缓和双方关系的策略。崔明德:《唐与突厥和亲论述》,《中央民族学院学报》1992年第3期, 第23—28页。唐能化解突厥进攻危势的另一方面原因在于突厥难以忽视当时唐朝已经拥有的实力。如果继续进攻,突厥免不了需要付出更大的代价。在唐的策略之下,颉利可汗得到唐朝的保证和好处之后,参考点发生变化,希望能够维持获得的利益,因此选择退兵。

唐朝面临第二次较大的崛起压力发生在李世民刚刚登基之时。颉利可汗在梁师都的策划下意图趁唐内政不稳之时进行攻击,一举攻破唐朝,解除这一威胁。史载:“师都浸衰弱,乃朝于突厥,为之策划,劝令入寇。于是颉利、突利二可汗合兵十余万寇泾州,进至武功,京师戒严。”司马光编:《资治通鉴》卷一百九十二,第13册,北京:中华书局,2007年,第6018页。突厥一直打到临近长安的渭水便桥之北,威胁唐朝的都城长安。

此时的李世民已经登基称帝,亲自率兵与突厥颉利可汗会于便桥之北。唐的应对策略与上次相似但也存在不同。首先,进行道义上的谴责。史籍记载:“(李世民)亲出玄武门,驰六骑幸渭水之上,与颉利隔津而语,责以负约。”刘昫撰:旧唐书卷二《太宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第30页。其次,进行武力威慑。突厥试图利用强大武力震慑李世民,不战而拿下长安,李世民却拘捕了使者思力,而后,让士兵顶盔掼甲,严阵以待,自己只身率领六骑与颉利可汗交涉。“俄而众军继至,颉利见军容既盛,又知思力就拘,由是大惧……”刘昫撰:旧唐书卷二《太宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第30页。第三,纳币。对于突厥,唐朝深知其实力的薄弱之处,因此用财帛实现其战略意图在崛起的过程中屡试不爽,这一次同样采用了这一策略。第四,重建破裂的关系。由于之前李渊之时曾经改书为诏敕,引发颉利可汗的大规模进攻。这里作一个补充说明,武德八年(625年),唐高祖李渊决定改变对突厥的称谓,不再向突厥称臣,史载:“七月,先是,上与突厥书,用敌国礼。七月,甲辰,上谓侍臣曰:突厥贪婪无厌,朕将征之,自今勿复为书,皆用诏敕。”颉利可汗大怒,发兵攻打唐朝。参见:司马光编:《资治通鉴》卷一百九十一,第13册,北京:中华书局,2007年,第5996页。这一次重新修订关系,史籍记载,太宗与突厥颉利可汗“刑白马设盟”刘昫撰:旧唐书卷二《太宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第30页;司马光编:《资治通鉴》卷一百九十二,第13册,北京:中华书局,2007年,第6019—6020页。,之后,突厥引退。

这一时期的唐朝已经基本取得了对区域的主导权,但在实力方面仍处于下风,突厥的全力进攻同样会阻断唐朝的崛起进程。因此在两次进攻中李世民采用了威慑与利益诱导的政策,在保证不干涉、不进攻突厥的核心利益的同时,向突厥提供一定利益(基于威慑的前提下),并不与突厥进行正面的交锋,从而化解了突厥发动的两次具有决定性意义的单独进攻。

3. 实现崛起

武德九年(626年),突厥从长安渭河便桥退兵之后的第二年,也就是贞观元年,突厥颉利可汗部下多叛乱,而且遭遇天灾,实力大为削弱。史籍记载:“会大雪,深数尺,杂畜多死,连年饥馑,民皆冻馁。颉利用度不给,重敛诸部,由是内外离怨,诸部多叛,兵浸弱。”司马光编:《资治通鉴》卷一百九十二,第13册,北京:中华书局,2007年版,第6037页。这一时期,唐朝开始考虑消灭突厥的计划。虽然史籍记载是弃信劳民,但更可能的情况是突厥尚有实力,进攻并不具有实质性的把握:“言事者多请击之,上以问萧瑀、长孙无忌曰:颉利君臣昏虐,危亡可必。今击之,则新与之盟;不击,恐失机会;如何而可?瑀请击之。无忌对曰:虏不犯塞而弃信劳民,非王者之师也。上乃止。”同上。

到贞观二年(628年),突厥内部爆发战争,颉利可汗攻打突利可汗,突利可汗向太宗求救。“上谋与大臣曰:朕与突利为兄弟,有急不可不救。然颉利亦与之有盟,奈何?”同上,第6049—6050页。此时突厥已经走向瓦解,长期臣服于突厥的契丹开始倒向唐朝,而为了维护其利益,突厥甚至提出了用梁师都换取契丹的要求。史籍记载:“契丹酋长帅其部落来降。颉利遣使以梁师都易契丹。”同上,第6050页。这一要求的提出事实上表明,突厥已经无力为梁师都争取提供保护。因此唐在贞观二年(628年)进攻梁师都。“上遣右卫大将军柴绍、殿中少监薛万均击之,又遣旻等据朔方东城以逼之。师都引突厥兵至城下,……,兰成追击,破之。突厥大发兵救师都,柴绍等未至朔方数十里,与突厥遇,奋击,大破之,遂围朔方。突厥不敢救,城中食尽。壬寅,师都从父弟洛仁杀师都,以城降,以其地为夏州。”同上。梁师都亡,至此唐朝完全实现对区域内的主导。

贞观二年(628年)十二月,突厥内部进一步分裂,唐朝开始寻找消灭突厥、取代其霸主地位的机会。突厥内部薛延陀势力逐渐兴起,此时唐朝抓住机遇,推波助澜,利用外交手段对突厥内部进行瓦解,册封薛延陀俟斤夷男为可汗。史籍记载:“上方图颉利,遣游击将军乔师望问道齐册书拜夷男为真珠毗伽可汗,赐以鼓纛。夷男大喜,遣使入贡,……。东至靺鞨,西至西

突厥,南接沙碛,北至俱伦水;回纥诸部皆属焉。”司马光编:《资治通鉴》卷一百九十三,第13册,北京:中华书局,2007年,第6061—6062页。而后在贞观三年(629年)十一月,庚申,李绩统合十余万,分道出击突厥。十二月,“突利可汗入朝”。次年的二月,也就是贞观四年(630年)二月,“甲辰,颉利败,请举国内附。甲寅,以克突厥赦天下”同上,第6066—6073页。。独霸东亚的东突厥灭亡,唐朝替代突厥成为东亚新的霸主,完成崛起进程。

4. 科学、合理的崛起边界的设定

回顾唐朝的崛起进程,仍有两个问题需要解决,第一,为什么东突厥发动的两次进攻都草草收场?第二,为什么唐朝不持续进攻高丽、梁师都?这两个问题本质上能够反映唐朝以上策略成功的关键。在多次的有利进攻中,如果突厥有一次不相信唐朝的保证而持续进攻,那么就没有唐之后的崛起和大唐盛世。同样,如果有一次唐朝没有集中手中的资源进行有效抵抗,同样也会遭遇失败。这关系到第二个变量——是否设定了科学合理的崛起边界。唐朝在崛起过程中设定了较为科学、合理的边界。

唐朝在崛起初期将主要资源投放在核心竞争区。例如,在打败刘武周之后,唐并没有趁势北进、占据刘武周的地盘,“收复太原之后,唐朝军队并没有乘胜向北进展,刘武周南下之前控制的地区,原封不动地由突厥接管”吴玉贵:《突厥汗国与隋唐关系史研究》,北京:商务印书馆,2017年,第151页。。可见在此过程中,唐朝除了收复太原之外,保持了战略的克制。其次,唐朝在崛起中后期,对于崛起同样有着清楚和科学的边界认知,将资源集中在核心竞争区。一方面,唐朝在平定了辽东之后,对于臣服于突厥的高丽政权也没有贸然行吞并之势——与处理其他国内割据政权不同。隋炀帝时期的三征高丽耗费了大量的战略资源,作为新生的政权,唐朝保持了战略克制。高丽在武德七年已经接受唐的册封,“二月,丁未,高丽王建武遣使来请班历。遣使册建武为辽东郡王、高丽王。以百济王扶余璋为带方郡王,新罗王金真平为乐浪郡王”。参见:司馬光编:《资治通鉴》卷一百九十一,第13册,北京:中华书局,2007年,第5976页。另

一方面,由于与突厥的盟友关系,相比其他政权,梁师都一直保持与唐朝的竞争,直到贞观二年,突厥再无力为其提供安全保障为止。

(三) 小结

唐朝在区域内部存在竞争、外部有霸权国干预下成功实现崛起的策略选择验证了本文提出的关于在这一模式下的理论分析。在崛起过程中,唐朝多次通过利益诱导、妥协、威慑与安抚等策略有效瓦解了多个敌对进攻联盟和多次霸权国家单独的进攻,并且在崛起的过程中设定了较为科学合理的崛起边界,将主要资源集中在与霸权国和区域内竞争者竞争的核心区域。通过以上战略的实施,唐朝逐个吞并区域内的其他行为体,并实现霸权的更迭。

四、 雅典的崛起路径分析: 斯巴达—雅典—波斯

国际关系学界对于波斯在伯罗奔尼撒战争中的作用较少提及,而是将更多的注意力集中在修昔底德关于“崛起”“恐惧”等战争原因的判断,并以此延伸出“修昔底德陷阱”这一经典议题。如果将波斯重新纳入伯罗奔尼撒战争,可以看到雅典的崛起面临域外霸权国波斯干预与域内大国斯巴达的竞争。目前学界对于雅典和斯巴达的身份存在争议,传统认为雅典是崛起国而斯巴达是霸权国,近年来有学者认为斯巴达才是崛起国而雅典是霸权国。从历史的线性发展角度,斯巴达的伯罗奔尼撒同盟更为久远,并且在希波战争中的确处于主导地位,因此雅典作为崛起国是合理的。但斯巴达的霸主国身份是值得商榷的,特别是在提洛同盟成立之后。而从波斯帝国的角度而言,伯罗奔尼撒战争更多的是雅典和斯巴达就区域主导权的竞争。从实力、影响力以及对之后希腊半岛政治走向的影响力来看,将当时的波斯帝国作为霸权国更加合适。雅典的崛起在不同阶段对体系内大国和体系外的干预大国的策略明显存在失误,其崛起进程在波斯和斯巴达的联合打击下终结。

(一) 雅典的崛起背景

公元前546年,波斯帝国吞并了吕底亚、进攻小亚细亚的希腊城邦,之后在大流士时期的公元前513年控制了黑海地区和色雷斯,成为地跨欧、亚、非的大帝国。三次征伐希腊地区的战争虽然以失败告终,但波斯在希腊地区始终保持强大的影响力。提洛同盟成立之后,在希腊地区存在三个重要的行为体:波斯帝国、雅典和斯巴达。在这一结构中,雅典是崛起国,波斯是域外霸权国家,两者分属不同的地理区域。不过,雅典的崛起是以波斯帝国的衰弱为代价的,雅典的崛起并不是在削弱原有希腊半岛势力的基础上,而是主要向波斯方面拓展影响力。因此,雅典的崛起对于波斯帝国的安全具有极大的风险,波斯帝国有干预的动机和能力。在希腊世界内部,雅典的崛起受到域内斯巴达、科林斯、亚哥斯对于“Argos”的翻译存在一定的差异,谢德风译为“亚哥斯”,而朱龙华译为“阿尔戈斯”。本文统一采用谢德风的翻译,文中其他希腊地区的地名也采用相同的标准。、底比斯等多个行为体的压制和竞争(图3)。因此,雅典的崛起符合外部霸权国干预、内部存在制衡者这一崛起模式。

(二) 雅典的崛起进程

提洛同盟的建立是雅典崛起的开始。波斯兵退之后,雅典返回故土,开始构建足以保卫雅典的长城,并取得了在希腊联盟中海军的领导权,构建了提洛同盟。修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第71—75页。提洛同盟的建立、海军领导地位的获得以及长城的修建为雅典的崛起提供了实力基础,而之后斯巴达大地震以及由此引发的叛乱、波斯治下的埃及爆发起义,同时削弱了雅典在这一地区两个强大的竞争对手的实力。“现在(主张与斯巴达和睦相处、合作的西蒙被放逐之后)雅典民主政府开始推行野心勃勃的对外政策,想同时利用斯巴达和波斯都处于衰弱的时机以行扩张。”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第457页。

1. 雅典两线作战,错失获得区域主导地位的历史机遇(公元前461年—公元前451年)

公元前464年,斯巴达发生大地震,大量士兵在地震中丧生。同时,斯巴达国内发生希洛人的暴动,他们逃往伊汤姆地区寻求独立。斯巴达镇压不利,寻求同盟的支援,并向擅长攻坚战的雅典求援。当时主政雅典的西蒙派出部队进行援助。然而同盟军包括雅典的援助部队到达之后,斯巴达又担心他们的到来会煽动更大的革命,因此又将雅典的军队遣回。雅典方面对斯巴达的怀疑表示愤怒,并认为这是对雅典的侮辱。他们回去之后,对斯巴达友好的主政官西蒙被放逐,“马上就通告废除原先和斯巴达所订立的反抗波斯的同盟条约,而和斯巴达的敌国亚哥斯订立同盟”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第81页。。而同一时期(公元前462年),波斯统治下的埃及发生了伊纳罗斯领导的起义,波斯在埃及的统治同样被削弱。

斯巴达在大地震中受到重创,雅典开始在斯巴达同盟地区进行扩张。哈蒙德认为,“斯巴达的灾难(大地震以及引发的希洛人的反叛)搅乱了希腊世界的权力均势”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第445页。。雅典不但与斯巴达的敌国签订盟约,而且拉拢斯巴达的同盟麦加拉。因为与麦加拉发生了边界纠纷,科林斯进攻麦加拉,雅典对麦加拉进行了援助。而后,“雅典的舰队和伯罗奔尼撒同盟的舰队发生海战,雅典人胜利了”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第83页。。这次战役之后,雅典又入侵厄基那。在海战胜利之后,“伯罗奔尼撒人带着三百重装步兵在这个岛上登陆,科林斯的援兵也已经到来,雅典方面动员了国内的老年人和年轻人”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第83頁。。此次战争并没有分出胜负,双方都宣称获得了胜利。

麦加拉位于地峡附近,是进出伯罗奔尼撒半岛的重要通道,控制了麦加拉将有效削弱斯巴达的势力。公元前457年斯巴达人原始的故乡多利斯(位于中希腊)受到佛西斯的攻击,斯巴达人进行援助。战争结束之后,斯巴达人并没有返回伯罗奔尼撒,而是留在了彼奥提亚,原因有二:一方面是因为雅典控制了麦加拉地峡。另一方面,“雅典有一个党派,正在秘密地与他们商谈,希望推翻民主政治、阻止长城的修建(是到达海边的两个大长城)”。而雅典出动全部的力量来攻击这支部队,他们攻击的原因和斯巴达停留的原因一致。双方在彼奥提亚的塔那格拉进行了一场大战,雅典虽然战败,但在62天之后,又重新回到彼奥提亚,征服了整个彼奥提亚和佛西斯(姚丹西北部的中希腊地区)。同上,第85页。

斯巴达的虚弱、雅典长城的修建和对地峡的控制使得雅典将斯巴达的势力压缩在了伯罗奔尼撒半岛。冯金朋:《伯里克利外交政策研究》,博士学位论文,南开大学,2010年,第43页。之后,公元前455年,雅典对伯罗奔尼撒半岛进行打击:第一,迫使斯巴达的同盟厄基那(位于伯罗奔尼撒半岛的东北部)投降。第二,利用海军的优势,“在托尔马阿斯的儿子托尔密德指挥下,环绕伯罗奔尼撒半岛航行,摧毁斯巴达人的船坞(位于伯罗奔尼撒半岛南部的拉哥尼亚湾的基赛阿姆)”。修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第85页。从进攻方位来看,雅典从北部、东北部和南部三个方面对斯巴达及其盟友展开了进攻,并都取得了胜利。从局势上看,雅典具有明显优势。

但是此时的雅典已经没有能力对斯巴达进行决定性的打击,在对斯巴达同盟用兵的同时,雅典在埃及的远征已经走向末路。公元前462年埃及在伊纳罗斯领导下爆发反对波斯的起义,应伊纳罗斯的援助请求,雅典开始远征埃及削弱波斯的行动(公元前460年)。在前期,雅典的进攻十分顺利,“他们控制了尼罗河和孟斐斯城的2/3,于是他们企图攻下其余的1/3”同上,第84页。。波斯首先尝试与斯巴达结盟,让斯巴达进攻阿提卡,实行“围魏救赵”的计划,但是并没有成功。修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第86—87页。随后,波斯国王派遣麦加培扎斯率领大军收复埃及。结果在公元前454年,陆地上雅典受到来自波斯帝国军队的攻击;海上受到腓尼基舰队的攻击,损失惨重。“大部分的船舰都丧失了,只有少数逃跑了。”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第86—87页;N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第459—463页。雅典大败而回,根据学者统计,从公元前460到公元前454年,六年间雅典在埃及的损失不次于之后公元前413年的西西里远征。冯金朋:《伯里克利外交政策研究》,博士学位论文,南开大学,2010年。

这也是为什么公元前455年在伯罗奔尼撒半岛所向披靡的雅典,却突然在公元前454年停止的重要原因。为了维持生存,也是在这一年,雅典将提洛同盟的金库从提洛岛转移到了雅典卫城——这也标志着雅典帝国的形成。哈罗德认为,如果不进行两面作战,雅典完全可以在这一时期拿下伯罗奔尼撒人,“回顾一下雅典在公元前461—公元前454年的政策,它是根据拥有比任何希腊城邦都更为巨大的资源而决定的。……雅典是在以下情况下同时开展两线作战的:当时它已和三大军事强国亚哥斯、帖撒利和麦加拉结盟,而斯巴达已因地震及其后的骚乱而一蹶不振。假若它和波斯和平相处,它有可能分裂斯巴达联盟而迫使伯罗奔尼撒人俯首听命。但它选择了另一条路,即同时向波斯发动一场强大的攻势。”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第464—467页。

在埃及惨败之后,两线作战难以持续,雅典不得不在公元前451年召回被放逐的西蒙,并与斯巴达签订五年休战和约。之后,雅典同盟暴动,为了防止波斯的入侵,雅典与波斯在公元前449年签订《卡利阿斯和约》。但斯巴达已经逐渐从之前的虚弱中恢复并攻入阿提卡,伯里克利不得不通过贿赂的方式与斯巴达达成三十年和约(公元前445年),放弃了所有之前获得的伯罗奔尼撒半岛的领土。此时雅典的崛起进程虽然并未终结,但已受到打击,陷入停滞。

2. 远征西西里: 崛起边界设定的不科学

在镇压同盟内暴动之后,由于与斯巴达和波斯都签订了协议,雅典的生存状况得到明显改善,得以休养生息,进一步发展自己的实力。这一状态一直到公元前431年伯罗奔尼撒战争爆发。大战期间双方相互攻伐,势均力敌,双方互有胜负。公元前424年《埃披吕库条约》公元前424年,由于希腊的色雷斯地区受到马其顿的威胁,并且马其顿甚至有向东挺近海勒斯滂的意图,因此雅典人决定马上与波斯人订立停战协定。而波斯方面大流士刚刚在内斗中即位,需要处理更多的问题,因此签订了《埃披吕库条约》。参见:唐纳德·卡根:《雅典帝国的覆亡》,李隽旸译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第23—24页。和公元前421年《尼西阿斯和约》公元前422年安菲玻里之战爆发。在这一场战役中双方的主将战死,而两国的战争也进入了第10个年头,由于各自的忧虑,双方在公元前421年订立了《尼西阿斯和约》。参见:修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第412页。相继签订之后,“雅典人按耐不住扩张的悸动,向海外开拓,向西侵入西西里”刘洪采:《希腊波斯关系研究:公元前478—386年》,博士学位论文,复旦大学,2004年,第69页。。

公元前416年,西西里岛的厄基斯泰向雅典人求助——厄基斯泰人与西西里岛上叙拉古的同盟栖来那斯人因为领土纠纷而爆发战争,请求雅典人派一支舰队支援他们。此时的雅典已经和波斯以及斯巴达都签订了协议,渴望征服这样一个岛屿。然而,雅典人对这一岛屿知之甚少,故而派出一个使团到厄基斯泰人那里去看看是否有足够的金银支持战争。公元前415年,使团从西西里岛回到雅典,称“有大量金钱贮藏在金库和神庙中可以使用”事实上是错误的报告,雅典人受到了欺骗。修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第483页。。在是否对西西里远征的公民大会的讨论中,尼西阿斯已经指出雅典所处的险境:虽然与敌人签订了和约,但是还没有达到绝对安全的境界,“在我们现有的帝国获得安全之前,现在不是我们去冒险或者去抓住一个新帝国的时候”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第485页。。但是亚西比得的言论占据了上风,公民表决之后,决定出兵西西里,攻占这一岛屿。然而,正如哈罗德所言:“人民大会对西西里的面积和军事实力都知之甚少。……当人民大会在斯巴达还未打败之前就决定进攻叙拉古,它显然是在不清醒的狂热冲动下做出这一决定的。”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第617页。

亚西比得、尼西阿斯率领远征军到达西西里之后发现,厄基斯泰人所说的“大量的金钱”是骗人的。厄基斯泰人将全城的金银器皿搜集起来,又从邻邦借了一些。雅典使者到哪一个人家中,就将这些器皿送到那个东道主家里,雅典人對大量的金银器皿很吃惊,因此带回了错误的报告。但是更重要的是,此时的雅典渴求通过战争扩张自己的势力,而无视本土的安全压力。参见:修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第513页。如果雅典此时听从尼西阿斯的建议返航,就不会有悲剧的结局。然而亚西比得认为军队已经出发,如果无功而返,将被人耻笑,力主继续战争。雅典最终走向战争的泥潭。在最开始的攻击中,叙拉古对是否有雅典援军表示怀疑,准备得并不是很充分,所以雅典的进攻较为顺利,并在公元前414年围困了叙拉古。但之后,亚西比得叛逃斯巴达之后,在他的建议下,斯巴达派出一名领兵的将军吉利普斯援助叙拉古。国内民众怀疑亚西比得与远征西西里前在雅典出现的渎神事件有关,因此将他召回,在召回的途中,亚西比得逃往斯巴达。参见:修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第524—550页。在公元前414年之后的战争中,雅典领兵大将拉马卡斯阵亡,在西西里的雅典人面临困境。

指挥部队的尼西阿斯向雅典求救。雅典在公元前414年12月派出由德谟斯提尼率领的第二次远征军。在第二次远征军到来之前,雅典在西西里的处境十分艰难。公元前413年,雅典海军不但在陆地上失去了普利姆密里昂,同时被叙拉古的海军在大港打得大败。德谟斯提尼率兵赶到叙拉古之后,面对的是刚刚战败的远征军。德谟斯提尼提议立即进攻厄庇波利,但仍然遭到了失败。雅典远征军面临是继续进行战争还是返回雅典的抉择。此时,“士兵不愿意再停留下去了,许多士兵病了,……整个前途似乎是没有希望了”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第597页。。德谟斯提尼提出趁着雅典远征军目前尚有实力,应该立即返回雅典,避免之后想要返回雅典而无路可逃的窘境。但尼西阿斯通过小道消息认为叙拉古内部已经发生了分裂,同时指出:“事实上在西西里的士兵中,现在大多数人正在叫嚣,说他们处于绝望的地位;但是一旦他们回到了雅典的时候,有许多人就会完全改变他们的口气,说是将军们受了贿赂,把他们出卖了而回来的。”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第598页。因此,尼西阿斯不同意撤退,他的建议是继续围攻、保持现状。这一拖延最后葬送了远征军的未来。

当公元前413年吉利普斯回到叙拉古,并带来了在西西里招募的又一支大军和伯罗奔尼撒的步兵的时候,雅典远征军想要撤退为时已晚。看到叙拉古新的大军的到来,而自己方面的情况更加恶化,尼西阿斯也表示可以撤退。正当一切都准备好的时候,突然发生了月食,占卜之后,雅典军认为应该27天之后再移动,就此错过了最佳撤退的时机。同上,第600—601页。在随后的大港海战中,叙拉古人改装了舰船,雅典远征军大败,开始退却。雅典远征军的退却是其灾难的开始,到了退却的第八天,在后有追兵、前有伏兵的情况下,尼西阿斯率领的远征军精疲力竭,又想喝水。修昔底德描写了远征军被屠杀的场景:“他们一到河边,即冲入河中,现在一切纪律都没了,……人压在人身上,相互踩踏,有些被他们自己的刀矛刺死,……有些被水流卷走了。……伯罗奔尼撒人跑下来屠杀他们……河水虽然浑浊,又有血水沾污,但是他们还是继续;他们大部分人甚至于相互争斗着抢水喝。最后,死者的尸体堆积在河床中。”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第630页。

“雅典对西西里的袭击,开始于巨大的胜望,结束于彻底的失败。”唐纳德·卡根:《雅典帝国的覆亡》,李隽旸译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第1页。根据学者们的研究推算,“它损失了约200艘以上的船舰(绝大部分是雅典城邦的),以及舰上全部满员的水兵,总数约40000人,大多数是从各个从属邦征集的,还有40000名雅典骑兵、重装步兵和轻装部队”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第631页。。而雅典国内可利用的战斗资源已经到了危险的境地,“雅典重装步兵阶级的所有成年男性公民数量已经减至不超过9000,日佣级公民士兵不超過11000,外邦居留民士兵不超过3000——能够打仗的男性士兵人数减少到这样的地步,是令人震惊的”唐纳德·卡根:《雅典帝国的覆亡》,李隽旸译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第3页。。因此,远征军惨败的消息传到雅典城时,雅典一度陷入了恐慌。如哈罗德所言:“雅典没能利用《尼西阿斯和约》的机会取得利益,……但是却放弃了伯里克利的战略,向其他地方扩张。这一时期,斯巴达同盟仍然完整,西边有西西里的支持,北边有马其顿和卡尔西狄斯支持。而雅典的资源已经减少,军队的威望已经下降。但他们放弃了伯里克利的名言。伯里克利的劝告——只要斯巴达同盟仍未被打败,切莫把国家资源消耗于海外远征——仍然是金玉良言。”N G L 哈蒙德:《希腊史:迄至公元前322年》,朱龙华译,北京:商务印书馆,2016年,第563页。

在核心竞争区域存在竞争者的情况下,雅典将大量的资源投放在次要区域是巨大的战略失误。西西里对于雅典的崛起而言并不扮演决定性的角色,“纵观整个希腊史,西西里一般不参与希腊本土事务,对希腊大陆的影响很小”刘洪采:《希腊波斯关系研究:公元前478—386年》,博士学位论文,复旦大学,2004年,第56页。。雅典的这种超越竞争区域的扩张性远征一方面给雅典本土安全带来风险,使其难以有效抵抗斯巴达、波斯在核心区域的攻击;另一方面这种扩张性侵略也使斯巴达、波斯意识到雅典的扩张野心,雅典任何的战略保证都受到怀疑。将雅典彻底打垮成为斯巴达和波斯的共同目标,而西西里远征的失败似乎提供了最好的契机。

3. 难以拆散的对抗进攻同盟: 斯巴达—波斯同盟与雅典崛起进程的终结

关于波斯再一次介入希腊世界,蒋保提出了四个方面的解释,其中最重要的一点是公元前413年雅典远征的战败。蒋保:《试论波斯对伯罗奔尼撒战争的介入》,《世界历史》2010年第4期,第102—109页。换言之,由于实力大损,此时雅典的威慑已经难以发挥作用。波斯与斯巴达的结盟则是长期试探的基础上在这一契机下的产物。伯罗奔尼撒战争爆发前,在是否进行战争的讨论中,斯巴达国王阿基达马斯在发言中虽然不赞成开战,但提出应该做好战争的准备,“我们应当自己准备,从希腊人中间和外国人中间——从任何我们事实上能够增加我们的海军和财政资源的地方,争取新的同盟者”修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第630页。。很明显他所指的“外国人”就是波斯,而且在大战爆发后的公元前430年,斯巴达就向波斯派出信使,“他们的目的是说服波斯国王供给金钱,参加战争,以帮助斯巴达人”,但是使节在色雷斯被捕送往雅典,未经审判而被处决。同上,第171—172页。失败之后,斯巴达人似乎并没有放弃,“斯巴达人继续努力,但是阿尔塔薛西斯更喜欢看到希腊人相互毁灭”。奥姆斯特德:《波斯帝国史》,李铁匠等译,上海三联出版社,2017年,第421页。但是到了公元前413年,“我们有理由认为,波斯人也许会愿意加入对雅典的战争。雅典帝国的壮大是以波斯为代价的”唐纳德·卡根:《雅典帝国的覆亡》,李隽旸译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第18页。。

为了共同的目的,公元前412—公元前411年,波斯帝国与斯巴达前后订立了三个同盟条约修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第648,661—662,678页。第三个条约的开头是:大流士在位第13年。拉克代蒙监察官处于第二位。奥姆斯特德认为,纪年方式的改变本身表明,斯巴达承认她的地位次于波斯帝国。参见:奥姆斯特德:《波斯帝国史》,李铁匠等译,上海三联出版社,2017年,第435—438页。,公元前407年小居鲁士任小亚细亚总督之后,决定全力支持斯巴达,对抗雅典波斯帝国当时在小亚细亚地区有两个总督,即萨摩斯总督替萨斐尼和赫勒斯滂沿岸地区总督法那陪萨斯,两人相互掣肘。替萨斐尼试图继续亚西比得的建议而不积极支持斯巴达,他听从亚西比得的建议,并不希望战争的结束,而是保持一定的均衡。替萨斐尼不希望陆上的和海上的势力归到一个强国手中,而是希望希腊在战中消耗殆尽,波斯坐收渔利。参见:修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆,2017年,第669页。徐松岩认为这恰恰是公元前5世纪末公元前4世纪初波斯对希腊城邦所采取的基本外交政策。参见:色诺芬:《希腊史》,徐松岩译注,上海三联出版社,2013年,第28页。。小居鲁士告诉当时斯巴达的统帅吕山德:“他随身带来了500塔连特,如果这些钱还不够用的话,他愿意拿出他私人的金钱,那是他父王以前给他的;如果这些钱加在一起依然不够,那他愿意去筹款,直至砸碎他那金银铸成的宝座。”色诺芬:《希腊史》,徐松岩译注,上海三联出版社,2013年,第27页。在之后小居鲁士因为其父亲大流士病危,希望见他一面,不止如此,“他把属于他个人的各个城市的所有贡金都转交给吕山德,把手头现有的余钱也都交给了他”同上,第53页。。斯巴达获得了波斯财政的大力支持。

波斯的支持对于斯巴达赢得战争的胜利至关重要。公元前410年,也就是波斯与斯巴达刚刚结盟不久,雅典和斯巴达爆发库济科斯战役,此战“斯巴达人就失去了大约135艘到155艘舰船,数目骇人”唐纳德·卡根:《雅典帝国的覆亡》,李隽旸译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第275—276页。。但是库济科斯战役之后,“法那巴佐斯(法那陪萨斯)力劝伯罗奔尼撒全军以及他们的同盟者,不要因为海战的失利就灰心丧气。他说,只要我们的将士平安健全,我们何必因为损失那几条木船而耿耿于怀呢?在国王的领土上,到处都能找到可取的木材的地方”色诺芬:《希腊史》,徐松岩译注,上海三联出版社,2013年,第8页。!斯巴达的舰队得以重建。在公元前406年在阿吉努塞战役中又一次全军覆没。“这次海战,雅典方面损失25艘战舰,船员当中只有极少数上岸得救;而在伯罗奔尼撒方面,拉哥尼亚的10艘战舰当中,损失了9艘;而同盟者的战舰,损失超过60艘。”同上,第37页。不久,斯巴达利用波斯人提供的资金,再一次地建造了庞大的军舰,比雅典的数量还要多。