斜桩基础受力特性研究

张志昊

漳州城投建工集团有限公司,福建 漳州 363000

0 前言

桩基础作为海上钻井平台、海上风电和输电塔工程中最常用的基础形式,而斜桩基础具有一定水平承载性能,因此被广泛应用于海洋基础。

国内外学者针对桩基础水平特性开展了较多研究[1][2][3][4]。朱斌等[5]开展了海洋软黏土中大直径单桩基础的现在水平循环加载试验;陈仁朋等[6]则通过群桩水平循环加载模型试验,发现各基桩分担的水平荷载不断变化,前排桩得到更多发挥;朱小军等[7]进行了类似水平循环加载试验,发现随着循环荷载幅值的增加,前排桩的作用得到加强,而后排桩呈现逐级降低的趋势;梁发云等[8]进行了单桩和群桩水平循环加载试验,发现桩身弯矩随加载频率的增加而增大。而斜桩基础水平循环特性的研究相对较少,曹卫平[9]和李煜璇[10]进行了斜桩单桩基础水平循环加载模型试验,发现正斜桩承受水平循环荷载的变形性能优于负斜桩,并且正斜桩水平极限承载力亦大于负斜桩。

通过文献调研发现,水平循环荷载作用下斜桩群桩基础的工作机理及承载性能尚不明晰,仍需继续研究。本文拟对斜桩群桩基础进行水平循环加载模型试验,分析循环次数和斜桩斜度对群桩基础水平位移、桩身弯矩的影响规律。

1 试验概况

1.1 模型制作及设置

模型试验在2000mm(长)×1000mm(宽)×1500mm(高)的模型槽中进行,模型槽侧面设置电机匹配定滑轮实现水平循环荷载加载。电机上的电动轮带动钢绞线对承台产生拉力,控制电机转速来调节循环加载频率,承台水平位移采用LDT 位移计测量。模型桩采用PVC 管桩,其外径为20 mm,壁厚2 mm,桩长735 mm,万能机上拉压试验测试其弹性模量为800 MPa。桩顶方形承台采用混凝土浇筑,承台边长200 mm,厚度为75 mm,桩顶嵌入承台深度为35 mm。桩身内侧贴有电阻应变片,测试桩身应变,沿桩长轴线对称非等间距布置8 对应变片,如图1 所示。

图1 桩身应变片位置

1.2 地基土制备

地基土样采用粉土,粉土颗粒级配较均匀,粒径集中于0.01~0.1 mm,相对密度2.69,黏聚力2.0 kPa,液限33%,塑限24%,塑性指数9。地基土采用300 mm 分层振捣填筑,每层填土采用轻型电动振动仪振实两遍,从而保证每层填土的均匀性,填土完成后,加水缓慢饱和地基土。

1.3 试验过程

群桩基础采用2×2 对称布桩,一侧为竖直桩,一侧为斜桩,入土深度为600 mm,出露高度100 mm。本文采用低频循环荷载,试验过程中控制作动杆的加载频率在2 Hz,斜桩斜度分别为1:4,1:5,1:6 和1:7,共进行了斜桩群桩16 组水平循环加载试验。试验时施加频率为2 Hz 时,每级循环荷载完成后,需重新填筑地基土,之后再进行其他水平循环试验。试验过程中桩身弯矩等数据均由桩身应变片数据通过转换获取,应变片读数由动态应变测量仪采集。

2 试验结果及分析

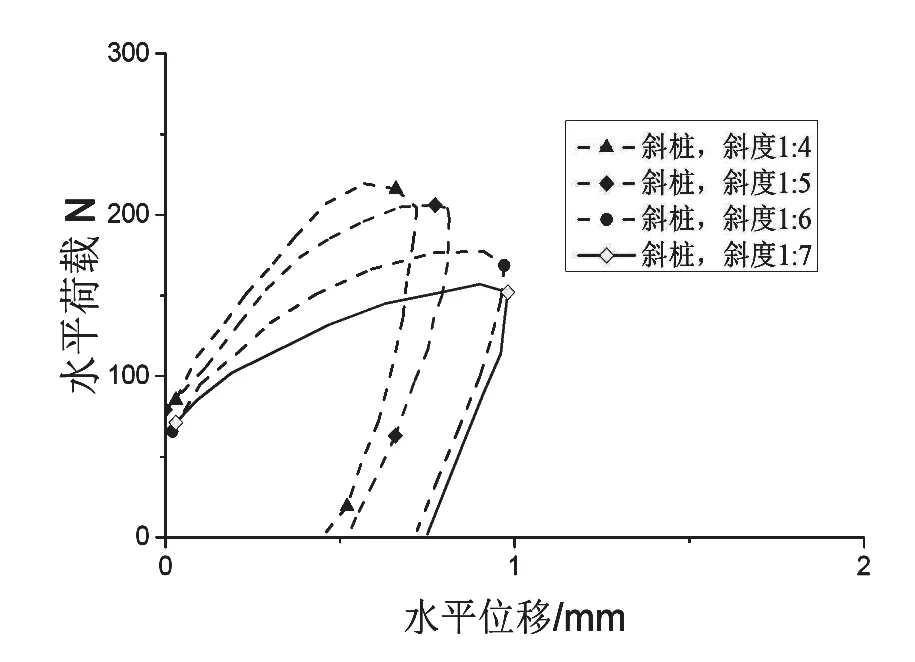

2.1 荷载-位移关系曲线

群桩基础水平循环荷载-位移变化曲线如图2 所示。由荷载位移曲线可以看出,斜桩斜度由1:7 增加到1:6,1:5,1:4 时,土表桩身最大水平位移分别为0.97 mm,0.93 mm,0.81 mm,0.72 mm,降幅分别为4%,16%,26%,并且斜桩土表桩身残余水平位移亦随之斜度的增加而减小。

图2 荷载-位移曲线

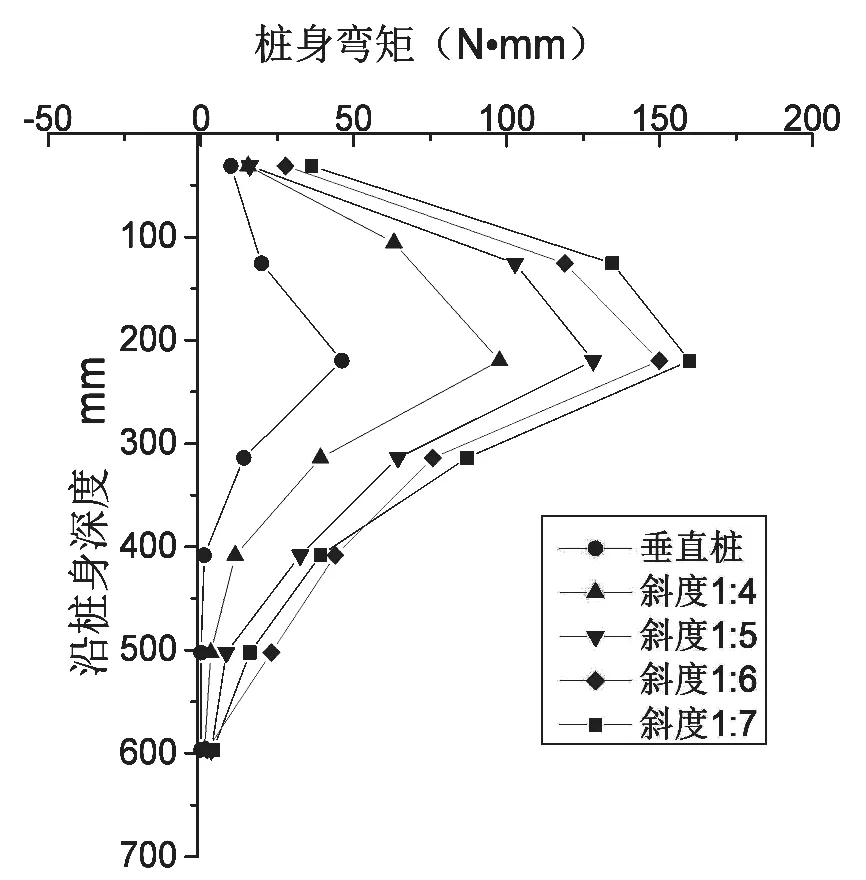

图3 桩身弯矩图

2.2 桩身弯矩

选取水平位移幅值为2 mm 的群桩基础水平循环加载试验结果进行分析,桩身弯矩如图3 所示。桩身弯矩最大值深度不随循环次增加而变化,位于桩身相对深度1/3 位置处,桩身弯矩随循环次数的增加而增大,当循环次数增加到15 次后,桩身弯矩增加幅度趋于稳定,每15 次循环增幅将近10%;竖直桩桩身弯矩相对斜桩更大,循环次数达到60 次时,斜桩斜度为1:7,1:6,1:5 和1:4,对应的最大桩身弯矩分别为159.4 N·m,134.7 N·m,74.5 N·m 和53.3N·m,可见斜桩桩身弯矩随斜度的增加急剧减小,减幅达25%左右。

3 结论

(1)群桩水平循环加载荷载位移曲线非线性较为明显,随着水平位移幅值的增大,斜桩土表桩身残余水平位移亦随之斜度的增加而减小。

(2)桩身弯矩随着循环次增加而增大,其峰值位置基本相同,斜桩斜度由1:7 增加到1:6,1:5 和1:4 时,桩身弯矩急剧减小,减幅达25%左右。