“音乐与文化”视角下的南方少数民族史诗特性研究

童欣雨

摘要:史诗是一种文学体裁,也是少数民族中较为常见的民歌形式,它传承着历史、记载着知识、传递着情感,是深受民众喜爱的一种艺术形式。史诗内容包罗万象,有民间传说、历史事件、英雄传奇等,是众多民族的百科全书。在众多史诗中,最丰富多彩的当属云南少数民族史诗。其按内容可分为三大类:创世史诗、英雄史诗、迁徙史诗。本文从“音乐与文化”的视角出发,以云南彝族、壮族、哈尼族、阿昌族、纳西族、佤族、藏族等少数民族的史诗为例,对其特性进行归纳研究。

关键词:少数民族 史诗 特性

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2020)02-0016-04

众所周知,中国少数民族史诗的蕴藏量异常丰富,除了藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》外,在彝族、壮族、纳西族、哈尼族等诸多南方民族中也流传着丰富多彩的史诗,它们在历史长河的滚动下已形成特有的“史诗群”。这些史诗篇幅长大,曲调接近口语,近似吟诵,是民族历史文化“活化石”,其记述了有关宇宙与人类起源的古代神话和传说,先民对一些自然现象的认识,以及历史、生产、生活和礼仪知识。多在节日、祭祀或婚丧礼仪中由巫师或德高望重的老人主唱,气氛肃穆。

一、概述及分类

(一)概述

史诗(Epic Poem),顾名思义,是叙述英雄传说或重大历史事件的古代叙事长诗。多以古代英雄歌谣为基础,经集体编创而成,反映人类童年时期的具有重大意义的历史事件或者神话传说。史诗是一面镜子,它能折射出一个民族发展的历史进程。史诗是一个民族社会精神文明的写照,其形成跟特定的自然地理环境和人文环境有密切联系。云南是一个多民族省份,有25个少数民族,其中有15个特有民族。这些民族在长期的迁徙与发展中,形成了各具特色的音乐文化,史诗在这样一种环境中逐步形成。最初在文字尚未出现时,史诗用纯口述式记录传播,听众聆听后,再用口述形式将其代代相传,并增添情节,最后经过整理、加工,以文字记载形式成为一部统一的作品。

(二)分类

史诗的分类方式有多种,按内容、按篇幅、按情节繁简等。此处主要按内容的分类进行探讨。云南少数民族的史诗根据表现的内容大体可分为三类:创世史诗、英雄史诗、迁徙史诗。

1.创世史诗

创世史诗,也常被人称作“原始性”史诗或神话史诗。其内容多与描述天地宇宙、人类起源、动植物生成、婚丧习俗等内容相关。创世史诗大多形成于原始氏族社会中期或后期,在南方地区少数民族中蕴藏量极为丰富。主题大多围绕“创世”,以祖辈流传下来的歌谣为基础,采用虚构手法,充满神秘色彩,体现人对自然力的崇拜。此类史诗有壮族的《布洛陀》、藏族的《格萨尔》、纳西族的《创世纪》、阿昌族的《毛舌勐舌》(造天造地)、哈尼族的《古歌》、彝族的《梅葛》等史诗。

2.英雄史诗

英雄史诗是在口头诗歌的基础上与神话传说相结合而形成的,篇幅较为长大,其内容一般讲述历史神话、氏族部落中英雄人物的经历或事迹,是原始社会向奴隶社会过渡的产物,体现人们对氏族部落英雄人物的崇拜。如藏族《格萨尔》、纳西族 《东巴经》、彝族《阿诗玛》等。

3.迁徙史诗

迁徙史诗以民族、部落的迁徙为主题,主要叙述内容包括迁徙原因、迁徙活动、迁徙结果,以口传心授或经文的方式留存。如哈尼族迁徙史诗《雅尼雅嘎赞嘎》、佤族的《司岗里》、拉祜族的《嘎阔》、纳西族的《崇般统》等。

以上是以史诗内容为依据进行的划分。另外,根据史诗篇幅的长短也可分为长篇史诗、中篇史诗、短篇史诗;根据作品分为传统史诗和文学史诗;按情节繁简可分为史诗被分为单篇型史诗和复合型史诗。

二、史诗的特性

音乐事项的研究应兼顾音乐本体和历史文化的研究,将音乐事项放置于文化层面,将文化穿插于音乐事项中,这样才能更客观真实的反映出其原貌。学术界关于史诗特性的论述较多,但大多是从历史、文化的层面进行特性剖析,对于史诗音乐特性剖析的论述文献相对较少。笔者根据多年的田野考察和文献阅读,将云南特有的少数民族的史诗进行了剖析,分音乐与文化两个层面进行论述。

(一)音乐特性

就音樂层面而言,云南各民族的史诗争奇斗艳、各具特色,但通过千千万万的个性,又能反映出一些共性特征,正所谓共性寓于个性之中。

1.曲调特点

(1)乐音

大量史诗使用带腔的音,注音、绰音、波音、颤音、气声较为常用。 以五声音阶为主,三音组进行为基础,调式骨干音明显。使用本民族的特有音阶,突出特色。旋律线起伏较小,近似吟诵。如红河南岸彝族《努衣特》。

该曲使用红河南岸彝族的特色音阶sol si do re fa sol。上句终止于do,下句终止于sol,并带一个尾缀。

(2)调式

云南少数民族史诗中宫调式、徵调式较多,角调式、羽调式其次,商调式最少。史诗采用变奏性旋法,因曲调较为单一,为适应长时间诵唱,通常会以一个曲调为基础,通过换头尾、变节奏、旋律移位等方法来增强韵味。

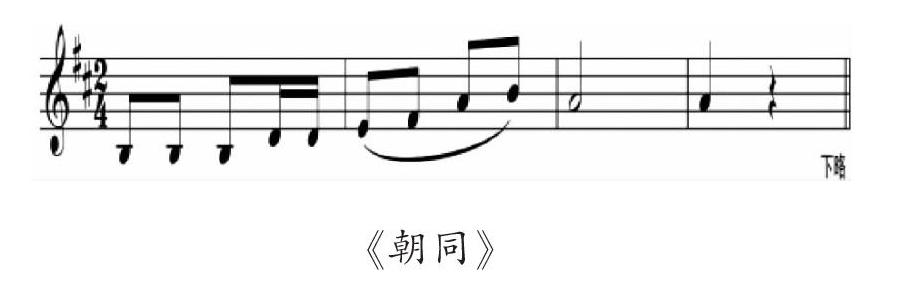

如例迪庆藏族的《格萨尔》中的《辛巴梅如泽》

《格萨尔》中的《辛巴梅如泽》

(以下简称a)与《朝同》(以下简称b)。

b是a的变体,通过旋律移位,产生新的曲调,使a的温柔恬静变为b的奔放热情。

(3)歌腔

史诗多为吟唱性歌腔,叙述性较强,旋律对语言有较强的依附性,突出情感重音和逻辑重音。演唱时真假声结合。部分史诗的演唱为一人主唱,众人帮腔。如红河哈尼族的《哈巴》。

(4)节奏

云南少数民族史诗的节奏常表现为前短后长节奏型,强调语言自然表达的节奏。节拍有的为律动性有板,有的为散板形式。

(5)结构

大多史诗的整体结构为“引腔+正题+和腔”,其中引腔和和腔多为衬词形式。乐句结构为单乐句变化重复 。为适合长时间反复诵唱,每段结构不是很长。如楚雄彝族梅葛选段《梅巧米巧》。

2.唱词特点

云南少数民族史诗的篇幅一般较大,唱词由多个部分构成,每一部分的内容紧密相连,整篇史诗突出一个主题。唱词部分有整齐的五言韵句(如广南壮族的《开天辟地》、路南县彝族的《阿诗玛》),也有长短句形式(如梁河阿昌族的《毛舌勐舌》)。唱词中大量使用衬词,突出了当地民族的特色,并且部分史诗的结束句后会加一个尾缀,好似长叹声,使史诗更加生动形象。如《阿詩玛》:

“山上啦黄栗树(切罗赛),女儿啦阿诗玛(罗切赛);头上啦红艳艳(切罗赛),腰上啦穿得蓝(罗切赛);处处啦都好看(切罗赛),处处啦都美丽(罗切赛)。”该史诗流传于路南县彝族撒尼支系,歌词为五言体,带有衬词,常在聚会场合或婚礼场合演唱。

3.其他

云南少数民族的史诗歌曲因为其特定的表演场合,音乐风格显得庄严肃穆。许多史诗歌曲在节日、祭祀或婚丧礼仪中由巫师或德高望重的老人主唱,如彝族的“毕摩”、纳西族的“东巴”。早期因不识字的人较多、部分民族没有文字等原因,史诗的传播方法以口传心授为主,随着人类文明的发展、社会的进步,逐步出现文本、音像等传播形式。

(二)文化特性

就文化层面而言,史诗是一个行走着的民族精神文化展览馆,它体现着一个民族的宗教哲学思想,体现着一个民族的核心文化理念。因此,史诗的特性体现为其民族性、神圣性、程式性、口头性。

1.民族性

特定民族的史诗一定程度上反映着特定的民族性。纵观云南各少数民族文化发展的历史长河,虽然经历了相似的发展阶段(只不过时间节点有差异),但因为自然地理环境和人文地理环境的差异,造成了各民族不同的民族观、文化观、宗教观 、价值观。这体现为不同民族采用本民族的语言通过史诗的形式去再现生产力发展的过程,塑造本民族的英雄人物,传承本民族的历史文化。例如同样是创世史诗,沧源佤族关于“司岗里”的传说认为人是从葫芦中出来的,独龙族《嘎恰依木恰依门租》(创世纪歌)认为人是卡窝卡普神山上的阿波、阿朋兄妹创造的。再如英雄史诗,迪庆藏族的《格萨尔》中塑造出英雄人物格萨尔的形象和藏族人有一定的相似性,并且带有浓厚的宗教色彩,而石林彝族的《阿诗玛》却与之截然不同,相对而言宗 教色彩减少很多。迁徙史诗中哈尼族的《雅尼雅嘎赞嘎》记述了阿卡人民族大迁徙、大重组的历史事件。这些例子无一例外都体现了史诗的民族性。

2.神圣性

云南各少数民族的史诗中有相当一部分数量都具有神圣性。许多史诗多在节日、祭祀或婚丧礼仪中由巫师或德高望重的老人主唱,气氛肃穆,庄严神圣。史诗的表演往往伴有一定的仪式过程,例如藏族的《格萨尔》表演时会设香案,并悬挂格萨尔像或放置一面铜镜进行表演。史诗的内容体现的神圣性表现为,涉及到自然崇拜、英雄崇拜等主题。早期史诗大多具有神话色彩,当时生产力落后,人们认识和改造自然的能力有限,幻想借助“神力”去改造世界,因此对万事万物都怀有敬畏之心,图腾崇拜广泛存在,人们都信奉“万物有灵”。如佤族关于“司岗里”的传说,西盟佤族认为人是从石洞里出来的。木依吉神让小米雀啄开石洞,人才从里面出来。这个洞在阿佤山中部,至今当地佤族还将其视为“圣地”,经常进行祭祀。到原始社会向奴隶社会过渡的时期,随着生产力的发展,人们认识、改造自然的能力增强,氏族、部落在发展的过程中不断发生战争,于是就产生了英雄人物,人们的自然崇拜逐渐转向英雄崇拜。最典型的代表便是藏族的《格萨尔》。不管是自然崇拜还是英雄崇拜,都体现出一种神圣性,这种神圣性被深植于各民族的史诗中,成为史诗的灵魂。

3.程式性

“程式性”是云南少数民族史诗的重要特性之一,即程式化特性。各民族史诗的内容和传播方式的相似性造成了史诗在一定程度上具有程式性。史诗的程式性体现为母题、文本、结构的程式性。母题是一种反复出现的与叙事类型化特征相关的因素,其能够反映各民族史诗的各种类型化现象。母题常反复以程式化的结构和形态出现于史诗的文本中,能够让人识别出其结构、语言形式。云南少数民族史诗中最为常见的母题有创世、战争、英雄、祭祀、调解纠纷等。这些母题经过一定组合形成了各种史诗。史诗文本的程式性体现为其唱词内容,纵观各民族史诗,表现内容无非可分三种:创世史诗——万物起源;英雄史诗——抗争意识;迁徙史诗——远离故土。各民族史诗相互影响即文本的程式化随处可见。史诗结构的程式化体现为几乎大部分史诗的结构为“引腔+正题+和腔”。引腔一般是衬词或交代演唱的情景、原因,正题一般由多个部分构成,和腔起到收尾作用。云南各民族在相对程式化的模式中创造着各自的史诗文化。各民族的史诗文化在时空纵横交替的传播中,打上自己民族的烙印的同时,逐步吸收他族文化,形成一种共有的模式。

4.口头性

史诗最明显的一个特性是口头性。作为口头艺术形式,史诗的传承方式以口传心授为主。早期社会,生产力水平低下,史诗在相当一个时期都是通过口头流传的形式保存下来,即使后来出现文字记录的史诗,识字者也是少数,因此主要传播方式仍为口耳相传。此外,许多史诗采用本民族的口语、方言,有些语言很难用文字精确记录,加上许多史诗的表演需要载歌载舞、说唱合一,因此口头传承便成为一种主流。通过口传心授,对人们进行活的历史、生产生活知识、伦理道德、民族自豪感等方面的教育,从而起到教化的作用。

史诗是民族历史的写照,是民族精神的结晶,是一个行走着的民族文化活化石。纵观古今中外,希腊史诗、印度史诗、巴比伦史诗及我国各民族的史诗无不成为一个民族文化的象征和文明的丰碑。因而每一部宏伟的民族史诗,不仅是传统文化的一座宝库,也是认识一个民族的百科全书,更是“一个民族精神标本的展览馆”。云南各少数民族的史诗丰富多彩,在不断发展的过程中形成了颇为壮观的史诗群落。对于这些史诗内容反映出来的民族历史、民族文化、民族性格,仍需学者们继续深思。对于云南少数民族史诗的研究不仅要研究音乐事项本身,还要将“史诗”这个社会文化产物放在社会历史文化的大背景下去剖析、去研究,才能更客观真实地展现其面貌。

参考文献:

[1]张兴荣.云南原生态民族音乐[M]北京:中央音乐学院出版社,2006.

[2]黄允箴.中国传统音乐导学[M]上海:上海音乐学院出版社,2006.

[3]袁静芳.中国传统音乐概论[M]上海:上海音乐出版社,2000.

[4]冯文开.多角度展开少数民族史诗研究[N].中国社会科学报,2017-05-15.

[5]王淑英.云南少数民族迁徙史诗叙事的程式[J].民族文学研究,2016,(06).

[6]李世武.西部少数民族史诗的类型及其特征[J].百色学院学报,2014,(05).

[7]夏爵蓉.少数民族史诗特点浅析[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1994,(04).