开江—梁平海槽西侧飞仙关组不同类型鲕滩储层特征及其控制因素研究

蒋裕强,邓虹兵,易娟子,干华文,张晶晶,蒋增政

(1.西南石油大学,四川 成都 610500;2.中国石油西南油气田分公司,重庆 400021;3.中国石油塔里木油田分公司,新疆 库尔勒 841000;4.中国石油华北油田分公司,河北 任丘 062552;5.四川杰瑞泰克科技有限公司,四川 成都 610041)

0 引 言

鲕滩作为一种特殊沉积体及重要油气勘探目标,一直是地质学家的关注重点[1-4]。环开江—梁平海槽台缘带三叠系飞仙关组鲕滩气藏已相继发现渡口河、罗家寨、滚子坪、普光等大—中型气藏[5-6]。目前,勘探开发重点集中在开江—梁平海槽东侧鲕粒云岩,针对其成储机理,提出了台缘迁移控制其分布[7]、白云化和溶蚀作用控制其成因等机理[8-9],而诸如烃-水-岩相互作用的TSR[10-12]、原油裂解超压效应、储层热液成因、构造抬升效应等新的观点逐渐得到重视[13-14]。相比之下,海槽西侧研究则略显匮乏,该区发现的以TSB气藏为代表的鲕粒灰岩气藏,先前被认为是裂缝型气藏而未受到足够重视,但截至2018年10月,3口生产井平均日产气量为34.5×104m3/d,累计产气量超过20.0×108m3,其生产效果、动态储量与鲕粒云岩气藏相当,属于裂缝-孔隙型气藏,表明不同类型鲕滩均可形成工业性气藏。然而针对鲕滩储层类型、特征、分布及主控因素差异性分析研究较少。因此,综合岩相学鉴定、恒压压汞实验分析,结合地球化学分析,研究鲕滩储层类型及对应的储层特征、主控因素等,对拓展鲕滩气藏勘探领域具有先导作用。

1 地质背景与鲕滩沉积演化

研究区位于四川盆地东北部,构造位置位于川东高陡构造带。受峨嵋地裂运动和南秦岭洋—紫阳洋盆裂陷的影响,上二叠统长兴组沉积中—晚期形成典型的槽台沉积格局,分异出碳酸盐台地边缘相、开阔台地相、海槽相、斜坡相等沉积单元(图1a),飞仙关组在此沉积格局上开始继承性沉积,海槽逐渐被飞仙关组沉积早期的泥晶灰岩“填平补齐”,至中—晚期则演化为开阔台地相,而到末期则以蒸发台地沉积环境为主,发育泥晶云岩、膏质云岩等蒸发岩[15]。研究区位于开江—梁平海槽西侧,包括LH、TS、SJ等区块,区内下三叠统飞仙关组与下三叠统嘉陵江组和上二叠统长兴组均呈整合接触(图1b),根据岩性、电性特征,可将区内飞仙关组划分为4段[16]。

图1 研究区地理位置及地层柱状示意图

Fig.1 Location and related stratigraphic column of the study area

由于早三叠世快速海侵,飞仙关期初始阶段全区沉积岩性主要为低能泥晶灰岩,不发育高能鲕滩;随着海侵结束,沿长兴期台缘高能坡折带发育厚层台缘鲕滩(第1期),纵向上集中在飞一段上部—飞二段下部,同时期在台地内部也发育小规模点滩,而在斜坡—海槽相区则表现为泥晶灰岩对斜坡—海槽等沉积地貌不断“填平补齐”;飞二段沉积期,随着原斜坡地貌的填平,台缘高能坡折带开始向斜坡—海槽方向迁移,并伴随厚层鲕滩沉积(第2期),纵向上集中在飞二段上部;飞三段沉积期,随着海槽被“填平补齐”,高能坡折带向原海槽相区中心有较大距离的迁移,一直延伸到TSB区块,形成第3期鲕滩沉积。现有钻井资料也证实了飞仙关组沉积中—晚期,在原海槽区形成了大面积鲕滩沉积(第3期),但单个滩体较薄,纵向集中在飞二段顶部—飞三段,呈多套滩体叠置(图2)。

图2 研究区飞仙关组沉积相对比

Fig.2 Cross section of cross-facies in the Feixianguan Formation

2 储层特征基本认识

飞仙关组鲕滩沉积后经历了多期成岩改造,通过岩心、岩屑的宏观、微观分析,结合测井解释成果,认为该区存在鲕粒云岩型储层和鲕粒灰岩型储层2种鲕滩储层类型。

2.1 储集岩及储集空间类型

岩心观察及薄片鉴定表明,鲕粒云岩型储层由残余鲕粒云岩构成(图3a、b),岩心呈灰白色,孔洞发育且分布均匀,面孔率一般为6%~10%(图3c)。残余鲕粒云岩由半自形-自形的粉-细晶白云石构成,白云石化程度极高,同心纹层被白云石完全交代,仅保留鲕粒“幻影”结构。粒间溶孔为主要储集空间,少量为晶间溶孔(图3a)。

鲕粒灰岩型储层由亮晶鲕粒灰岩构成,镜下鉴定表明,亮晶鲕粒灰岩由粒径约为250~500 μm的鲕粒和亮晶胶结物构成(图3d),鲕粒含量为50%~75%,主要为同心鲕粒,也可见选择性溶蚀形成的空心鲕或薄皮鲕,鲕粒大多被压实变形(图3e)。鲕粒间被栉壳状方解石、粒状方解石等多期胶结物部分充填,胶结物含量为20%~35%。白云石化程度极弱,仅鲕粒内部被自形白云石选择性交代。储集空间以残余粒间孔为主,次为粒内溶孔,面孔率为3%~5%(图3f、g)。

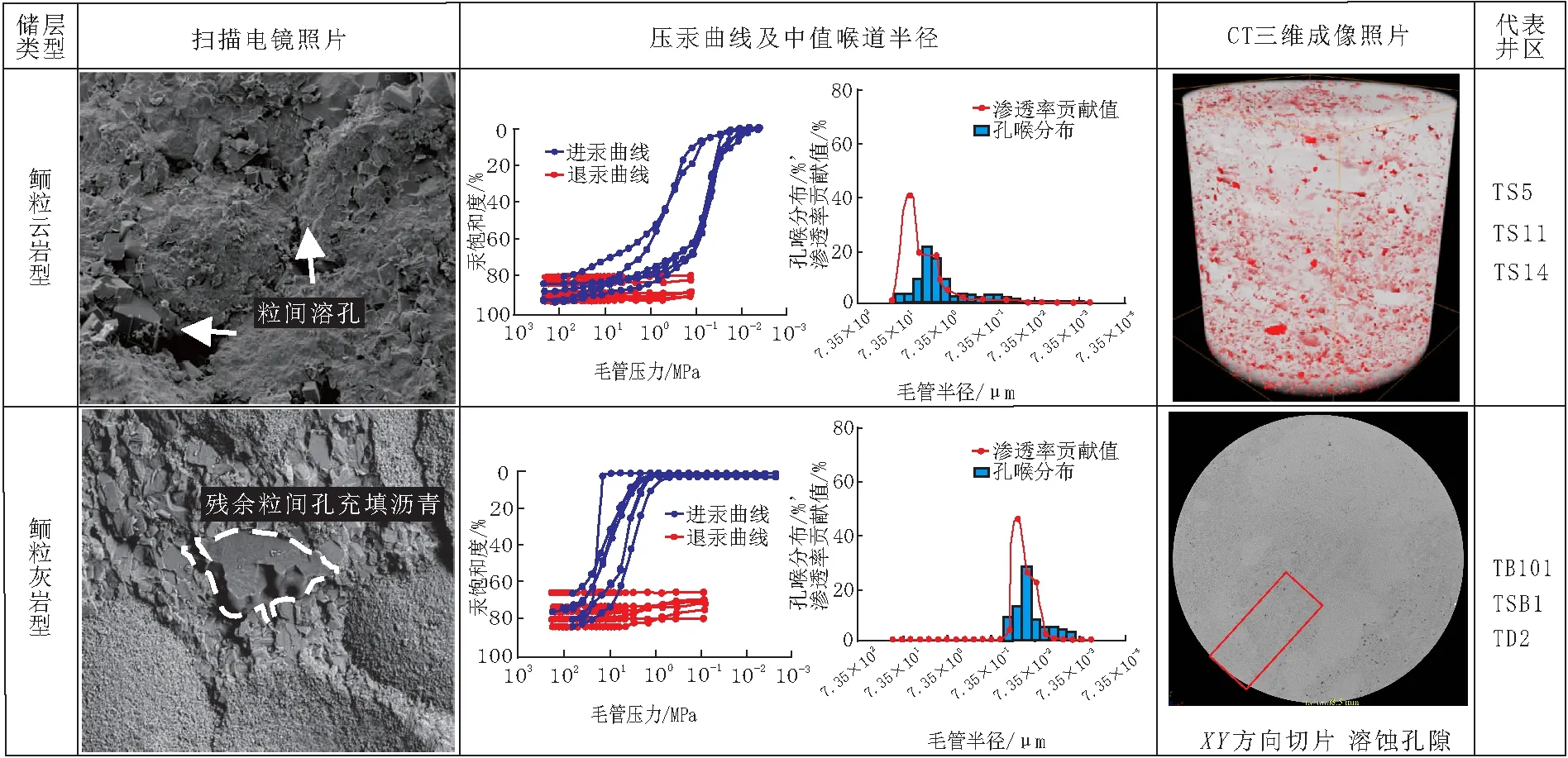

2.2 物性特征及孔隙结构

对鲕粒云岩型和鲕粒灰岩型储层的岩心柱塞样分别进行孔隙度、渗透率测定,平均孔隙度分别为5.5%和2.9%,物性特征差异明显。孔渗关系表明,鲕粒云岩型储层孔-渗有明显正相关性,渗透率随孔隙度增加而缓慢增大,说明该类储层储集空间连通性较好。而鲕粒灰岩型储层孔-渗相关性差,储集空间连通性相对较差。鲕粒云岩型储层孔隙度变化范围较大,为2.0%~23.9%,峰值为2.0%~4.0%和4.0%~6.0%,渗透率主要为0.001~423.000 mD,平均值为74.300 mD;排驱压力为0.007~0.010 MPa,喉道半径主要为10.19 μm~37.39 μm,退汞效率为14.03%,孔喉体积比为4.90,喉道体积为总孔隙体积的16.9%。具有排驱压力低、分选性较好的特点(图4),喉道相对粗大,油气渗流相对容易。鲕粒灰岩型储层孔隙度变化范围较小,为2.0%~4.8%,峰值为2.0%~4.0%;渗透率为0.000 1~0.060 0 mD;孔隙为鲕粒间的残余粒间孔,排驱压力偏高,为1.000~10.000 MPa,喉道半径普遍小于0.74 μm。该类储层样品中小孔和微喉道发育,且具有最差的孔喉连通性,孔隙结构相对较差,三维CT上也能观察到孔隙分布相对孤立(图4),孔隙之间具有较差的连通性。实际开发效果表明,该类储层在酸化压裂后也有较高产能。

图3 研究区飞仙关组不同类型鲕滩储层岩相学特征

Fig.3 Petrographic properties of different oolitic beach reservoirs in the Feixianguan Formation

3 主控因素分析

3.1 渗透回流叠加热液白云石化作用

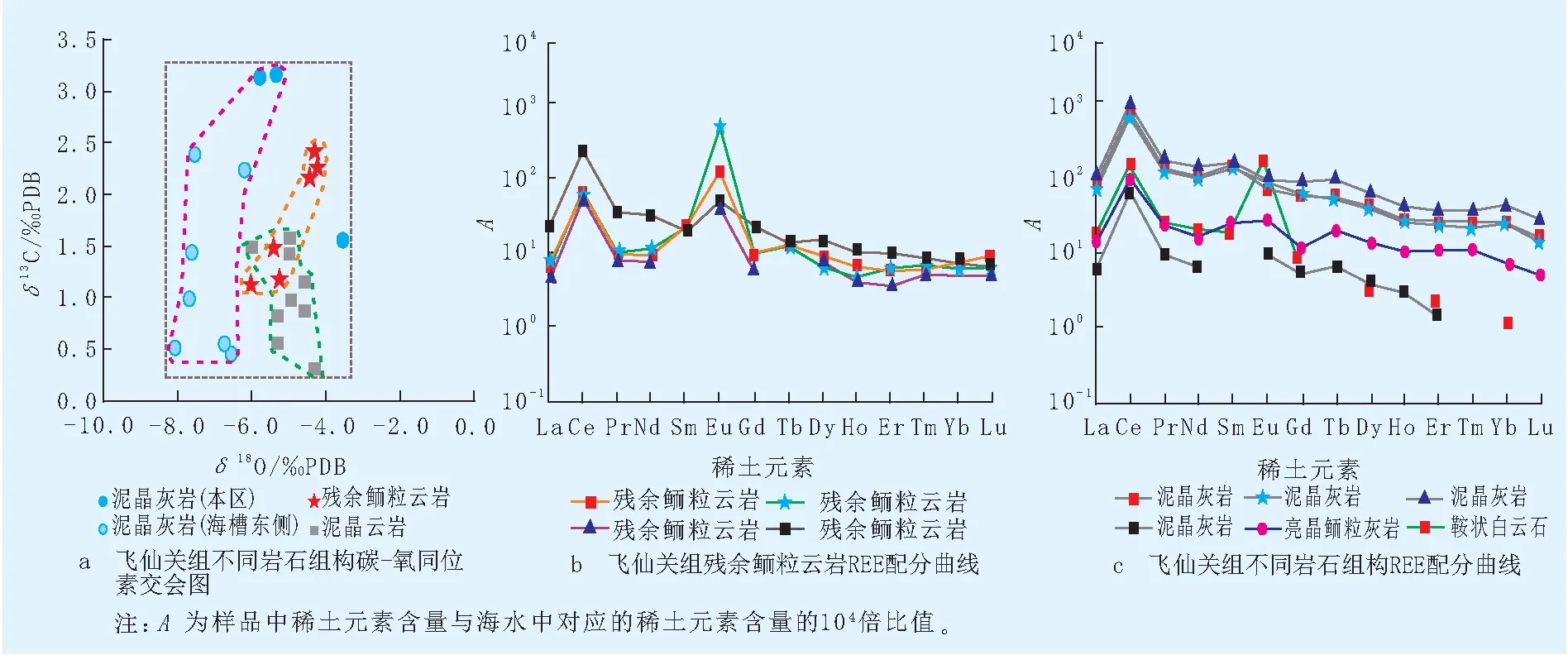

针对海槽东侧鲕粒云岩成因,前人已提出了多种模式。如混合水模式[6,10]、回流渗透模式[17]、热对流模式[18]和埋藏模式[19]等,而海槽西侧则关注甚少。研究结果表明:海槽西侧残余鲕粒云岩中未见鲕粒压实变形(图3a),表明白云石化作用发生在大规模压实作用之前;碳氧同位素分析表明,所有样品δ18O值均低于同时代正常海水[20],说明年代效应导致所有样品发生氧同位素值负向偏移(图5a)。由于海槽西侧台缘鲕滩的障壁作用显著弱于海槽东侧,未见规模性蒸发矿物沉积现象,但台缘鲕滩的正地貌优势仍有利于弱蒸发作用下形成中等盐度卤水,导致中等盐度卤水中δ18O不断富集,并不断向台缘障壁方向回流,诱发白云石化作用[21],因此,所形成的残余鲕粒云岩相较于未受成岩作用改造的海相泥晶灰岩,其δ18O均呈正向偏移。

图4 研究区飞仙关组鲕滩储层孔隙结构特征

Fig.4 Pore structure properties of different oolitic beach reservoirs in the Feixianguan Formation

图5 研究区飞仙关组不同岩石组构地球化学特征

稀土元素(REE)具有独特的地球化学特性,是成岩流体及环境信息的良好载体,可作为了解成岩流体性质的重要窗口[22]。鉴于碳酸盐岩成岩流体与海水的亲缘性,利用 Kawabe等[23]提出的海水REE数据对此次研究数据进行标准化处理。由于海水中的稀土元素含量极低,因此,标准化之前将海水中的稀土元素含量放大104倍。结果表明,残余鲕粒云岩继承了海相灰岩(亮晶鲕粒灰岩、泥晶灰岩)轻稀土元素富集、重稀土元素亏损、Ce元素显著正异常的特点,配分曲线前半段总体相似,呈典型海源特征,但后半段波动较大,与鞍状白云石相同,呈显著Eu正异常(图5b、c),显示出受热液改造的特征[24],其原因为热液流体白云化过程中,Eu2+与Ca2+具有相同化合价和相近离子半径, Eu2+会取代方解石中的Ca2+,导致白云岩中出现Eu正异常,以上分析说明残余鲕粒云岩的白云石化过程也受到了晚二叠世—早三叠世沿NW向基底断裂向上运移的热液流体的影响(图6)。

3.2 埋藏期的溶蚀作用是鲕粒灰岩型储层的决定性因素

研究区鲕粒灰岩中方解石胶结作用强烈,仅保存有残余粒间孔(图3d、e)。不同于海槽东侧,区内鲕粒云岩、鲕粒灰岩气藏中H2S含量分别为0.19%~0.31%和0.48%~0.71%,均低于生物成因H2S和干酪根含硫化合物裂解成因H2S的最高限度(3.00%)[12],且鲕滩储层附近未见膏质岩类,因此,认为TSR作用并不发育,对形成孔隙无贡献,而岩相学特征表明鲕粒灰岩型储层几乎未受白云石化影响。埋藏条件下的有机酸溶蚀作用是储层形成次生孔隙的重要机制,即有机质热演化过程中的大量短链有机酸,其供给H+的能力是碳酸的6~350倍[25],能够为储层提供规模型次生孔隙。研究区飞仙关组鲕粒灰岩型储层中存在大量古油藏原油裂解沥青(图3),是储层大量充注烃类有机质的直接证据。

图6 研究区飞仙关组鲕滩储层形成模式

鲕粒灰岩中普遍可见鲕粒遭受压实而变形(图3h),指示中—深埋藏成岩环境,该环境中液态烃、伴生有机酸和CO2是腐蚀性酸性物质的主要来源。扫描电镜下的“嗜酸性矿物”自生石英[26]的存在,证明了鲕粒灰岩储层中酸性流体的侵入(图3i),残余粒间孔内均可观察到沥青与方解石胶结物呈“港湾状”溶蚀接触(图3j、k),说明酸性流体溶蚀现象的确存在,且与烃类流体共同运移。研究区飞仙关组烃类充注期为三叠纪末期—早侏罗世末期[24-30],酸性流体伴随液态烃类沿该时期广泛发育的NE向逆(冲)断层向上运移至鲕粒云岩和鲕粒灰岩储层中,对先期形成或保留的孔隙进行扩溶,并且受烃类侵位影响,阻止了方解石继续充填,有利于后期孔隙保存(图6)。

4 结 论

(1)伴随开江—梁平海槽被不断“填平补齐”,飞仙关期高能坡折带不断向长兴期海槽方向迁移,形成的三期鲕滩平面上向海槽方向迁移,纵向上向上迁移,为储层形成提供物质基础。

(2)在沉积-成岩演化过程中共发育鲕粒云岩型储层和鲕粒灰岩型储层2种鲕滩储层类型,前者由残余鲕粒云岩构成,储集性能最优,以大孔和小洞为主,孔隙间连通性最好,孔径较大且分布范围集中;压汞曲线呈台阶型,具有较粗歪度、较低排驱压力值和较大的中值孔喉半径(一般超过7.00 μm)的特征。鲕粒灰岩型储层由亮晶鲕粒灰岩构成,连通性相对较差,发育残余粒间孔、片状喉道,以小孔为主,压汞曲线呈“凸型”,具有细歪度、排驱压力值较高、中值喉道半径小(一般小于0.50 μm)的特征。

(3)鲕粒云岩型储层的形成主要受轻度蒸发海水的回流渗透白云石化叠加热液白云石化共同控制;生烃期有机酸在中—深埋藏期的扩孔-保孔作用既进一步改善了先期形成的鲕粒云岩型储层,又直接决定了鲕粒灰岩型储层的形成。