辽河断陷连续型油气聚集特征及聚集模式研究

李晓光,刘兴周

(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

非常规油气藏勘探理论和实践的蓬勃发展带动油气勘探从源外常规圈闭逐渐走向近源及源内油藏勘探并取得了巨大成果[1-6],已成为指导富油气凹陷深化勘探的重要理论。此次研究中,主要探讨了连续型油气聚集的定义及其油气类型[7-8],相关文献对连续型油气聚集的具体条件开展了论述,指出了连续型油气聚集过程中超压的重要作用,并开展了连续型油气聚集中非常规油气勘探的具体评价方法以及勘探实践[9-10],这些论著很大程度上指导了连续型油气聚集的勘探实践。但关于层序格架下的连续型油气聚集的分布规律、控制条件的论述相对较少。近年来,辽河断陷在连续型油气藏勘探领域进行了探索,并取得了初步成果[11-15]。此次研究以辽河断陷研究为基础,论述三级层序下连续型油气聚集的条件,指出了断陷盆地连续型油气聚集的普遍性,以此研究为指导,对辽河西部凹陷雷家地区的沙四段湖相碳酸盐岩开展勘探探索,发现三级储量近亿吨。在大民屯凹陷的湖相含碳酸盐岩页岩中实施的了针对致密油-页岩油的勘探实践,也取得了一定的勘探效果,在勘探实践中逐渐形成了一套常规油气-致密油气-页岩油气连续型油气聚集的研究思路及勘探对策。

1 连续型油气聚集的涵义

关于连续型油气聚集,国内外已有很多解释:Schmoker等提出连续油气聚集是指具有巨大储集空间和模糊边界的油气聚集,其存在不依赖于水柱压力[16];中国专家学者对于连续型油气藏也有论述:一般将圈闭界限是否明确、范围是否稳定、是否具有统一油气水界面与压力系统作为衡量连续型油气藏的依据[7,17]。此次研究从勘探发现的角度,结合油气分布规律对其给与重新界定:连续型油气聚集是指在层序地层格架中,受最大湖泛面控制所形成的完整沉积体系内,不同油气藏类型以明确或渐变式边界条件所形成的油气聚集。此类完整沉积体系应该发育在初始湖泛面与最大湖泛面之间,处于水进(湖侵)体系域范畴,一般为四级或五级准层序组,从烃源岩中心向盆地(凹陷)边界表现为页岩油气-致密油气-常规油气的连续存在。这种分类的主要目的在于表征富油气凹陷主力烃源岩层系的油气分布状态,并结合目前勘探发现揭示可能的油气藏存在,为深化油气勘探指明方向。

2 断陷盆地连续型油气聚集特征及模式

2.1 层序地层格架特征

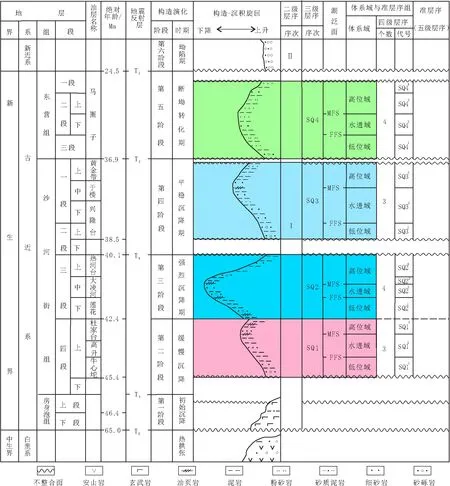

根据漆家福等人的研究结果[18],渤海湾盆地不同沉积凹陷地层层序的旋回性是受“幕式”裂陷伸展作用控制的,这种作用的结果直接导致了沉积盆地中多套烃源岩层和多套生、储、盖层组合的发生和形成,也因此控制了断陷湖盆的层序地层发育。据朱筱敏、顾家裕的研究成果[19-21],辽河断陷在新生代古近纪经历了初始裂陷、深陷、萎缩的构造发展阶段,可划分为1个二级层序,4个三级层序(图1)。从古气候变化看,4个三级层序从早到晚经历了亚热带较干热型(沙四期)—亚热带温暖湿润型(沙三期)—亚热带温暖偏干型(沙二期—沙一期)—亚热带干型气候(东营期)的变化过程。从地层垂向组成看,整体上从下至上呈现出粗—细—中—粗的旋回特征,与断陷盆地的发生—发育—消亡—坳陷的生命历程表现出良好的一致性;从单一三级层序单元垂向沉积序列看,表现出明显的由粗到细的正旋回,反映了自下而上水流的携砂能力不断变弱,与构造活动的强弱变化一致。从三级层序体系域构成看,均具有完整的低位、水进、高位体系域,存在明显的初始湖泛面和最大湖泛面,且最大湖泛面附近基本为分布范围较大、分布稳定的泥页岩。从各体系域的平面分布看,从湖盆边缘向湖盆中心依次发育近物源粗碎屑相带—中间过渡相带—远物源细粒岩沉积相带。

依据上述层序地层格架特征认为,4个三级层序均具备连续油气聚集的条件。

2.2 主成盆期的水进体系域是连续型油气聚集发育的主力层系

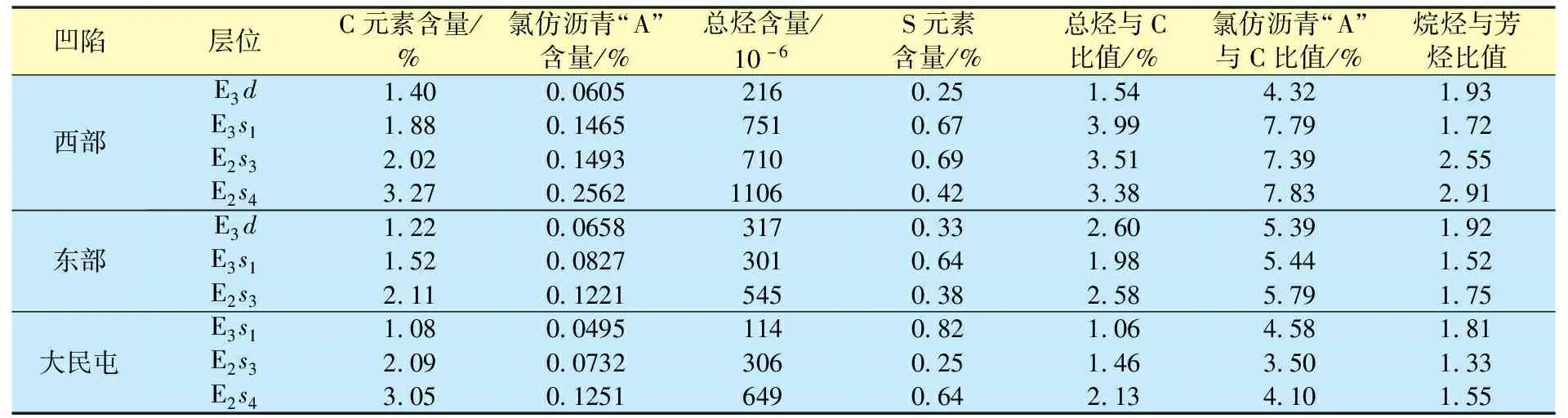

2.2.1 优质烃源岩发育

辽河断陷张裂与深陷期发育了沙四段、沙三段、沙一二段及东营组4套烃源岩层系,处于4个三级层序的水进体系域之内(图1)。由生油岩有机质丰度分析结果可知(表1),西部凹陷明显优于其他凹陷,其中,沙四段最高,其次为沙三段、沙一二段,东营组最低。

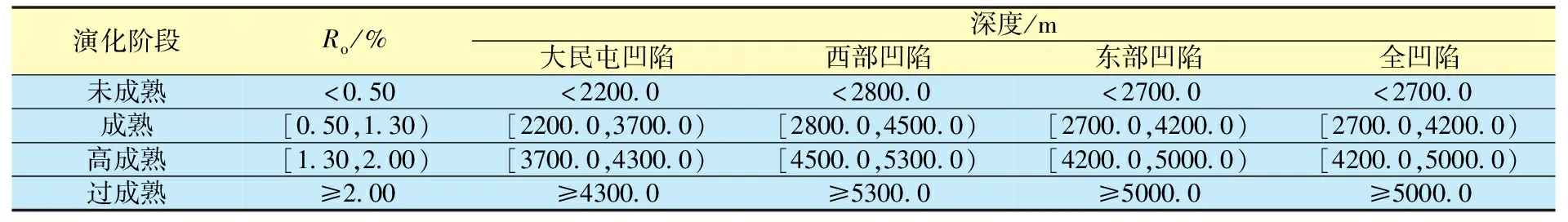

从有机质成熟度指标来看,辽河坳陷三大凹陷在2 700.0 m左右Ro大于0.50%,理论上已经可以做为有效烃源岩(表2)。从层系上来看,SQ1、SQ2湖盆分布面积广,湖水水体较深,且处于生物繁盛期,具备优质烃源岩发育条件,是连续型油气聚集发生的主力层系。从西部凹陷来看,其SQ1烃源岩有机碳含量为1.85%~7.98%,平均为3.27%,烃源岩分布面积大(1 500 km2),烃源岩厚度最大为350.0 m,埋深较大(2 500.0~7 000.0 m),热演化程度较高(Ro为0.50%~2.13%),SQ2具有与SQ1类似的条件。因此,确定主力烃源岩层系为沙四段SQ1水进体系域和沙三段SQ2水进体系域。

图1 辽河断陷古近系层序地层划分方案

表1 辽河坳陷暗色泥岩地球化学指标

表2 辽河断陷热演化程度与深度关系

2.2.2 连续分布的储集体

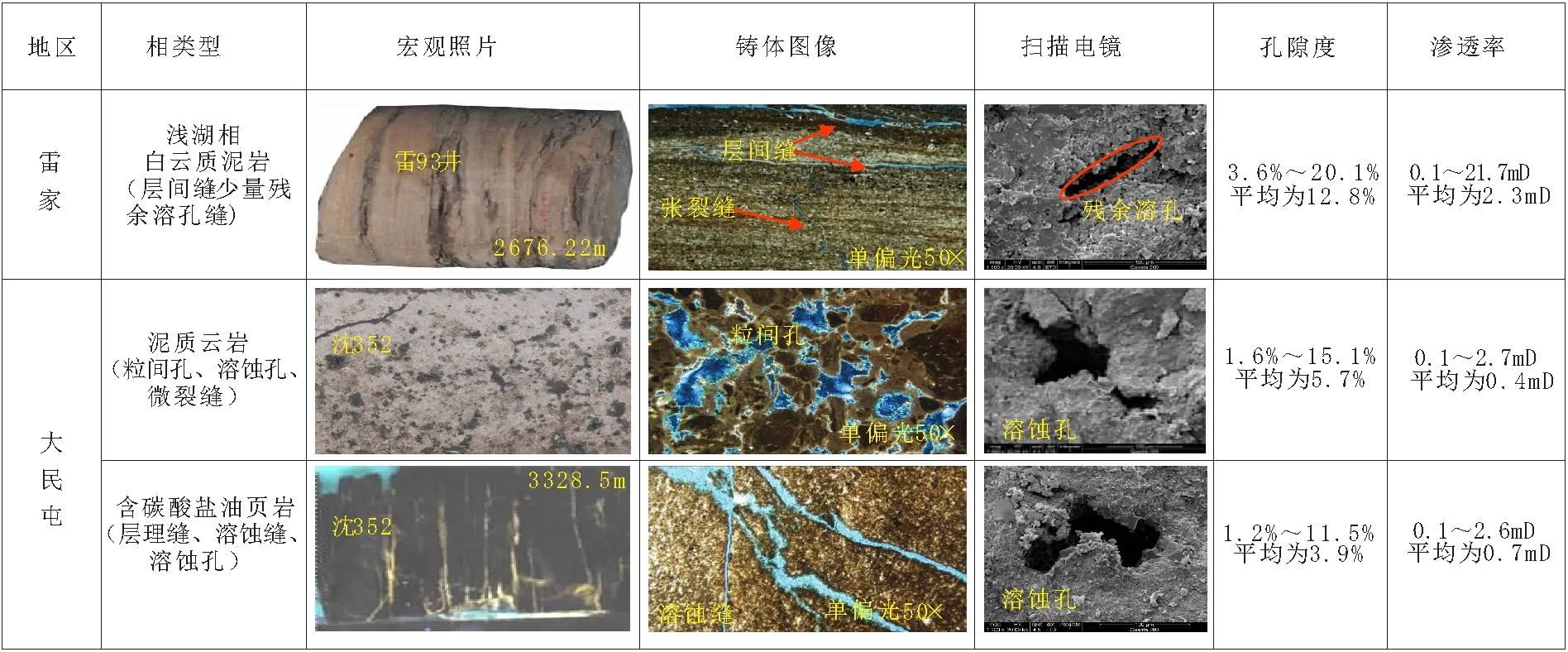

自凹陷边部至中心,受多种地质作用影响,储层的储集空间包括原生孔隙、次生孔隙、溶蚀孔隙以及裂缝等。近年来,在雷家地区致密白云岩储层中发现微裂缝及成岩缝,在大民屯凹陷页岩中发现了层理缝、溶蚀孔缝以及微裂缝(图2)。

图2 致密油-页岩油储集空间类型及物性

按照储集空间类型的不同,可以将储层分为3类:正常碎屑岩储层(包括砂砾岩、砂岩、粉细砂岩以及泥页岩),主要发育原生孔隙、次生孔隙、溶蚀孔隙以及裂缝;碳酸盐岩储层,主要发育次生孔隙、溶蚀孔隙以及裂缝;致密储层与页岩储层,主要发育层理缝、溶蚀孔缝以及微裂缝等。

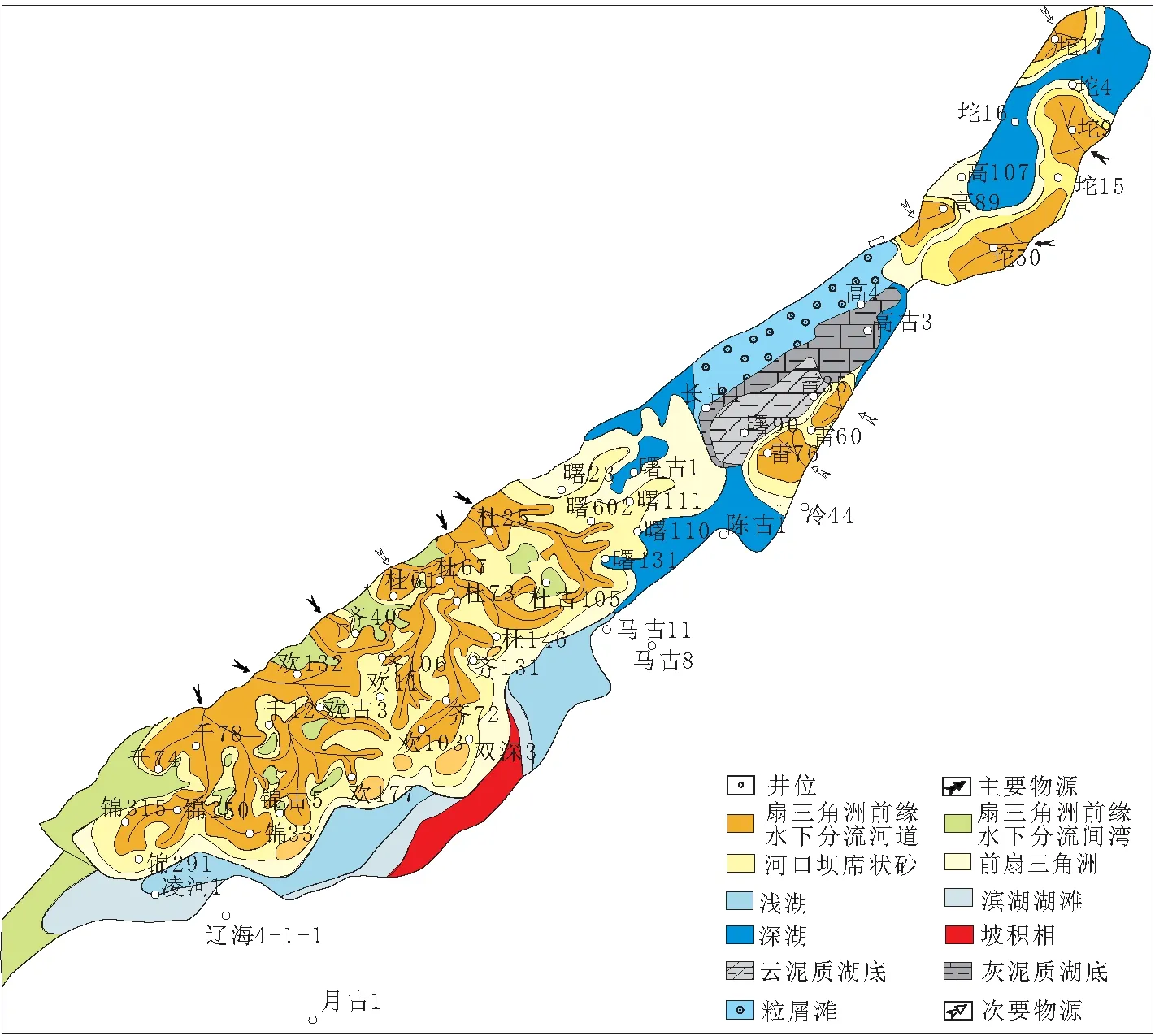

由SQ1(TST)沉积相分析结果可知,从凹陷边部至洼陷中心发育高建设性粗碎屑向过渡性水动力相对弱的中细粒—细粒沉积,岩性上表现为粗砂岩、中砂岩、细砂岩向泥岩过渡;缺乏物源注入的个别区域,发育高能浅滩粒屑云岩到水体稳定的泥质云岩。上述岩类呈现连续发育的特征,中间以岩性粗细变化为渐变界限(图3)。

储集空间的普遍存在、储层类型的多样性以及沉积体的连续存在,决定了SQ1为具备连续分布的储集体,SQ2具备与之相似的条件,也具有连续分布的储集体。

2.2.3 良好的保存条件

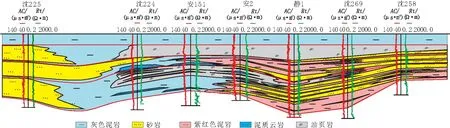

从SQ1(TST)和SQ2(TST)2个主力层系在层序格架中所处时空位置看,由于其主体受控于最大湖泛面,是一套稳定发育的中厚层状富有机质泥页岩。因此,无论是常规油气藏所需的严格的盖层条件,还是非常规油气藏(可视为一系列不连通的微小常规油气藏集合体)所需的要求相对较低的盖层条件,这套湖泛泥页岩均可满足[7](图4)。

2.2.4 有效的输导体系

一个含油气系统中,油气输导体系就是油气最终能够进入储层的所有通道(输导层、断层、裂缝、不整合面等)及其相关围岩的总和[22],即油气输导体系包含了围岩和油气运移通道2个部分。连续型油气聚集中常规油气藏、致密油气藏和页岩油气藏同样需要有效的输导体系完成油气的运移和最终聚集成藏。相对而言,页岩油气的成藏相对简单,相关学者指出页岩油气具有源储一体非浮力成藏的特征[23],油气的输导以及运聚均发生于烃源岩之内,孔隙、微裂缝以及层理面是油气短距离运聚的主要通道,也是油气赋存的主要场所,其中,超压是油气再分配的主要动力。常规油气的输导体系与正常油气藏的输导体系要素基本一致,其特殊性主要表现在其特定的围岩性质:即介于初始湖泛泥岩和最大湖泛泥岩之间。断裂是油气可以形成连续分布的重要调节因素,特别是远油气烃源岩的油气聚集。

连续型油气聚集中致密油气的输导体系则相对复杂,主要控制因素在于致密储层与烃源岩的空间位置关系和成藏期次。处于烃源岩之内则与页岩油气基本一致,远离烃源岩则服从常规油气输导规律。

图3 辽河断陷西部凹陷SQ1(TST)沉积相

图4 大民屯凹陷沙四段底部页岩油地层对比

2.3 连续型油气聚集模式

根据层序地层基本特征和构造演化史分析,结合勘探实践证实,辽河断陷发育3种类型的连续型油气聚集模式。

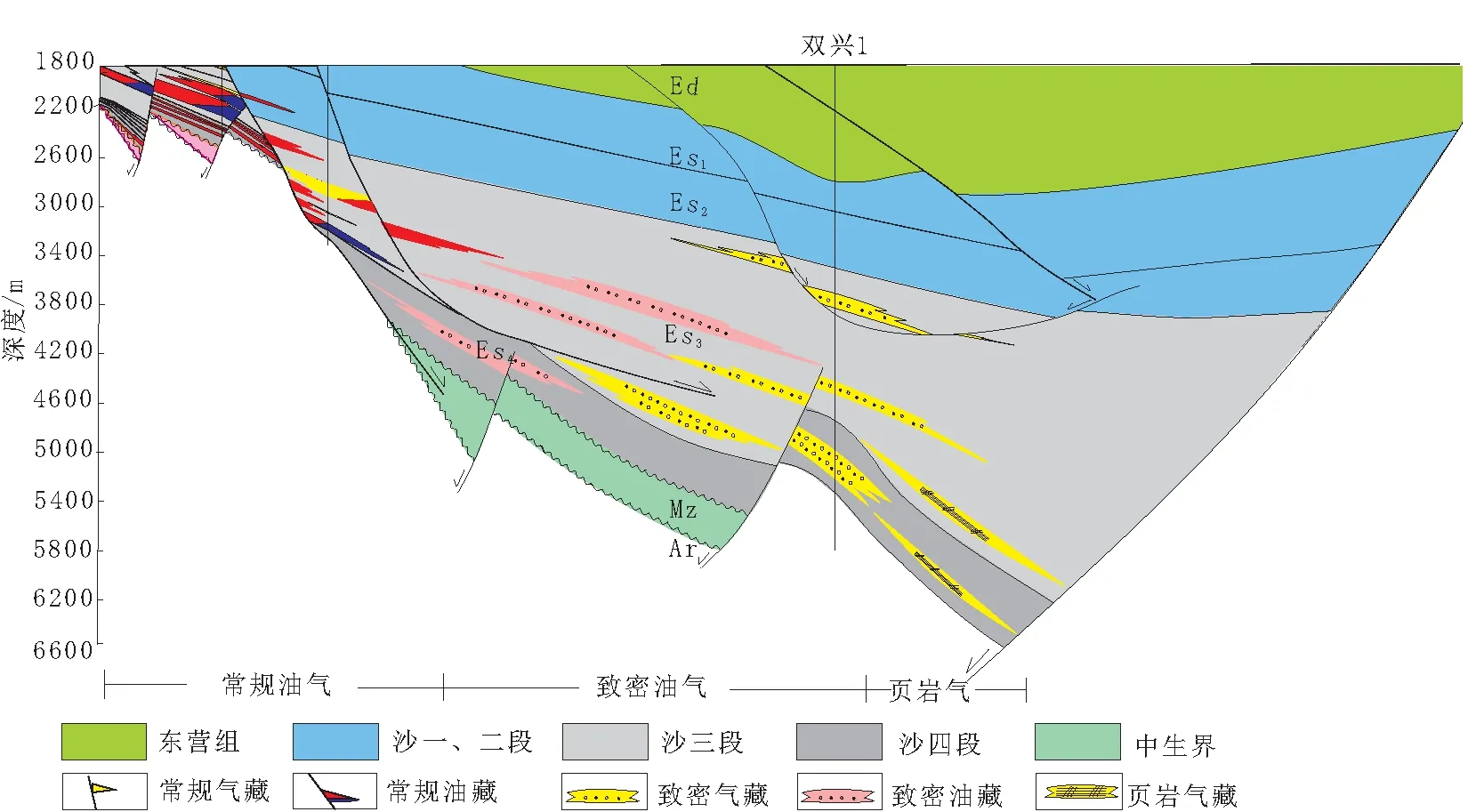

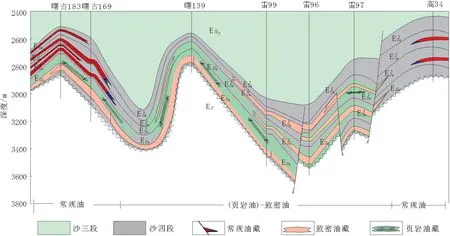

(1)页岩气-致密气-常规油气,以清水洼陷沙四段为代表(图5)。清水洼陷为西部凹陷最深的洼陷,其热演化程度最高,实测Ro值为2.13%(双深3井4 940.0 m),达到高成熟或过成熟阶段。由双兴1井沙四段5 028.7~5 060.7 m试油气分析,其甲烷同位素(δ13C=-30‰)证实烃源岩已达到高成熟阶段。从该井段的物性分析来看,孔隙度为6.8%~9.1%,渗透率为0.4~0.7 mD,属于典型的致密气藏,其上倾方向存在沙四段的地层岩性油气藏,向凹陷中心存在页岩气藏。从凹陷边部至洼陷中心,存在完整的连续型油气聚集。

图5 页岩气-致密气-常规油气连续聚集模式

(2)页岩油-致密油-常规油模式,以雷家地区为代表(图6)。雷家地区处于西部凹陷陈家洼陷内部,研究目的层埋深主要为2 600.0~4 000.0 m,热演化程度适中(Ro为0.50%~0.90%)。1978至1994年,在洼陷边部斜坡区探明常规油储量为1 342×104t。2012年以来,在洼陷内以泥质云岩致密储层为勘探目标开展勘探实践,累计上报三级储量近亿吨,在勘探过程中发现,页岩储层具有较好的潜力,曙古169-高H1井钻遇云岩厚度为209.8 m、页岩厚度为296.2 m,压裂后日产油达到29.5 t/d,证实了陈家洼陷内连续型油气聚集的存在。大民屯凹陷与之类似。

图6 页岩油-致密油-常规油连续聚集模式

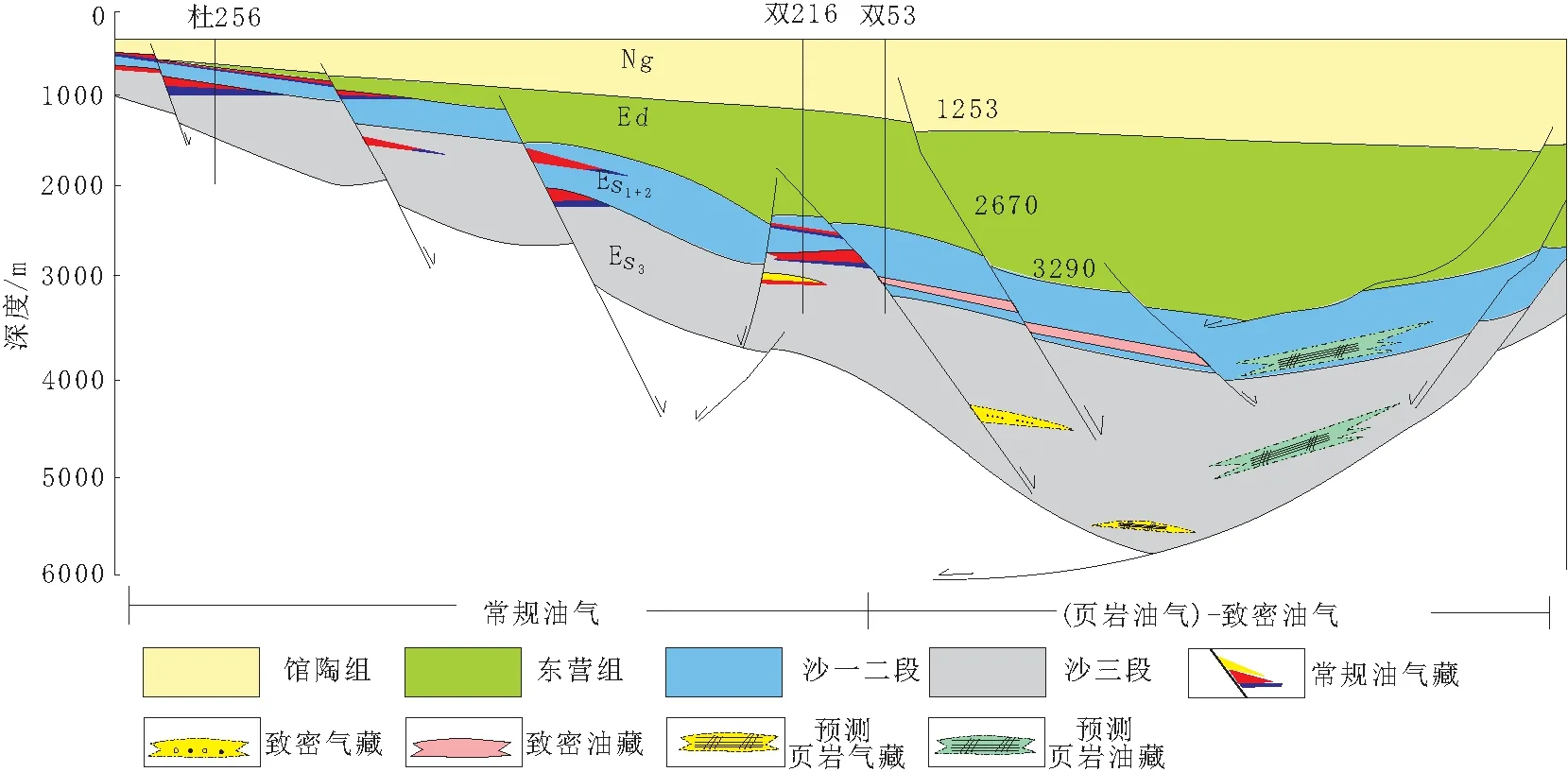

(3)(页岩油)-致密油-常规油模式,以沙一二段、东营组为代表(图7)。地层埋深较小(2 300.0~3 400.0 m),热演化程度差异较大(Ro为0.30%~0.70%),其水进域发育湖相碳酸盐岩或细粒砂岩储层,储层较为致密(孔隙度为5.0%~11.0%,渗透率小于1.0 mD)。老井筛查发现,西部凹陷沙一二段在双53井3 188.6~3 210.0 m井段酸化试油后累计产油5.3 m3。沙一二段及东营组具备(页岩油)-致密油-常规油的连续型油气聚集,但受烃源岩影响,分布局限,发育不完整。

图7 (页岩油)-致密油-常规油连续聚集模式

Fig.7 Continuous hydrocarbon accumulation pattern of(shale oil)-tight oil-conventional oil

3 结论与启示

(1)断陷盆地的三级层序的体系域构成是广泛发育连续型油气聚集的基础,连续型油气聚集主要分布于水进体系域是其在层序格架中所处特殊时空位置决定的;优质的烃源岩、连续分布的储集体、良好的保存条件以及有效的输导体系是形成辽河断陷连续型油气聚集的有利条件。

(2)辽河断陷连续型油气聚集具有普遍性,主要发育在三级层序的水进体系域,按照烃源岩的演化特征可以分为3类:页岩气-致密气-常规油气聚集模式、页岩油-致密油-常规油聚集模式、(页岩油)-致密油-常规油模式。

(3)辽河断陷已经发现规模常规油气,相应层位应有与之匹配的致密油气-页岩油气聚集,下一步将加强三级层序内优质烃源岩分布落实以及致密储层、页岩储层分布预测,为深化勘探指明方向。