基于典型微信公众号的科普计量研究

姜春林,王晓萍

(大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室,辽宁大连 116024)

1 研究背景

面向社会公众的科学教育,西方称为公众理解科学,在我国则更习惯称之为科学普及[1]。科学普及作为一种社会教育历来受到国家的重视,尤其是党的十九大以来,随着我国大力实施创新驱动发展战略和全面提升国民科学素质工作之需,科普工作的重要性得到了进一步提升。习近平总书记在多次讲话中提到,科学普及作为实现创新发展的一翼,要与科技创新放在同等重要的位置。在“科技三会”之后,我国科普工作的前进方向更加明了。目前,我国科普工作线下实践活动已取得良好效果,大型科普活动包括科技周、科普展览、科普大篷车、科技下乡等受到广泛好评。然而,要持续深入地推进科普工作,就必须做好线上线下的科普全覆盖。科普工作的社会性、长期性和认知性特点,要求它必须和当今时代一切通信科技相结合[2],信息传播技术为科普领域的内容生产、信息传播、公众参与和跨机构协作提供了便捷的通路[3]。不断推进科普信息化,才能实现“十三五”末我国公民科学素质水平达到10%的目标。

研究表明,微信已成为当代中国网民获取与分享信息的重要新媒体工具[4]。根据中国互联网络信息中心( CNNIC) 最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017 年 12 月,我国互联网普及率已达55.8%,网民规模突破7.7亿人(户),其中手机网民占比达97.5%[5]。同时,根据腾讯公司 2018 年第一季度数据显示,微信(WeChat)用户及WeChat合并月活跃数(monthly active users, MAU)达到10.4亿户,超过了2017年年底我国 7.53亿人(户)的手机网民规模,表明微信已实现对国内移动互联网用户的大面积覆盖。微信的普及使用、微信公众号的大量订阅,为信息的快速传播与广泛扩散提供了可能。微信传播信息具有高效精准的特点,并能以语音、视频、图片、动画等多种形式进行同步或者异步传播[6],这对于信息传播无疑是十分有利的;同时,利用微信公众号进行科普,订阅用户还可分享独特偏好的科普作品,实现科普知识的二次扩散。可见,以微信方式进行公众科普是网络新媒体时代科普工作的一个重要转向。

因此,为探究我国微信科普的发展现状,了解微信科普的传播特点,本文以我国典型科普微信公众号为例进行深入探索研究,以期为提升科普微信的传播效果提供一定的参考。

2 数据的选择与获取

选取账号主体为官方科普机构开设的,并且在同类公众号中具有较高知名度与活跃度的微信科普账号作为分析对象,具体包括科普中国、中国数字科技馆、中国科普博览、中国科普网、蝌蚪五线谱、科学网、果壳网和科学松鼠会共8个科普微信公众号(以下简称样本或样本公众号)。这些微信科普公众号的开设主体都拥有自己的权威科普网站,网络科普资源丰富,属于主流的网络科普机构。通过对其科普公众号的科普信息推送数量、推送内容、推送技巧及互动等情况等进行调查,从科学计量的角度对科普微信公众号进行综合分析。

订阅以上8个科普微信公众号,对科普信息进行跟踪记录,并结合清博大数据平台提供的微信公众号数据资源进行统计分析。具体以其在为期1个月(2018年3月)内发布的信息资料为依据展开分析。

3 微信科普推送分析

微信公众号作为商家或运营者在微信公众平台申请的应用账号,可以按照运营者意愿开展自媒体活动。科普微信公众号主体可以通过微信平台进行一对多的科普媒体性行为活动,实现科普信息精准推送,并可实现与订阅账号的特定群体进行全方位互动交流。科普微信公众号就是要抓住这一特点为用户及时传递科普知识,提供相关服务,其中科普文章推送是科普微信公众号最重要的功能之一。

3.1 推送的活跃度

推送活跃度是指微信公众号在发布科普信息方面的积极性,可以通过一定时间范围内的发文频次来反映。通过统计样本公众号在2018年3月份的信息推送记录,我们发现其中5个公众号每天都会有科普信息的推送更新,占到样本的62.5%;在剩余的3个公众号中,中国科普博览与科学网在3月份各推送信息22次,相当于每一天半有一次推送,而中国数字科技馆在一个月内共推送了4次,推送频率最低。

对于每日持续推送信息的5个科普公众号而言,其科普信息发布的活跃程度也有差异。如,科普中国每日推送信息最少为2次,最多可达5次,一个月内单日推送频次的众数为4;果壳网每日推送信息最少为1次,至多为3次,单日推送频次众数为2;中国科普网、蝌蚪五线谱和科学松鼠会这3个公众号的活跃度则较稳定,基本每日只推送一次消息。

可见,从每日消息推送的情况来看,科普中国与果壳网最为活跃,日平均推送次数分别达到3.9次和1.8次;其次是每日一则推送的中国科普网、蝌蚪五线谱和科学松鼠会;然后是中国科普博览与科学网,中国数字科技馆的推送频率最低。

3.2 推送的信息量

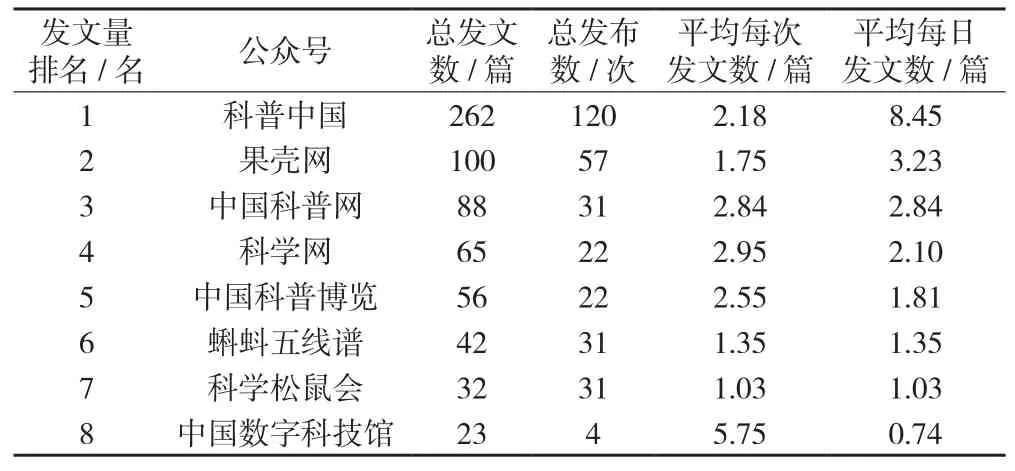

推送信息量指的是微信公众号所发布的科普文章数量。从样本公众号的总发文量来看,根据3月份的发文总量统计,推送信息量排名前三的分别是科普中国、果壳网和中国科普网。其中,科普中国发文篇数最多,一个月内发布262篇,日均发文量达8.45篇;果壳网排名第二,共发布100篇,日均发文量3.23篇。具体见表1所示。

表1 样本公众号2018年3月的信息发布情况

微信公众号在每次推送消息时,可以只推送一篇文章,也可以选择多篇连发,即每一次推送所发布的信息量可能存在差异。微信公众号的推送频次反映的是信息发布的活跃程度,而单次推送文章的数量则反映了此次科普信息资源的多寡。如从样本公众号的总发文量来看,中国数字科技馆发文最少,但就单次推送的信息量来看,中国数字科技馆发布的信息最多,单次信息量也最大,是科普中国的2.6倍以及果壳网的3.3倍,属于信息的集中式发布,用户可以免去长期的关注等待,一次性获得较多科普信息。相较而言,科学松鼠会、蝌蚪五线谱和果壳网单次传递的信息量较少,用户一次性接受的信息有限,这种信息推送更有利于用户深入阅读。

3.3 推送的时间

科普信息的推送模式反映的是科普信息发布时间所遵循的一定规律。如果微信公众号在固定的时间点或时间段进行信息推送,即形成一定的推送规律或模式,订阅用户就可以在基本掌握文章的推送模式后对微信公众号养成相应的阅读习惯。这种推送模式对读者而言,有利于更便捷地获取信息,同时对于科普信息的发布者来说,也能更加合理、规律地安排工作时间。以下探究样本公众号是否形成了一定的信息推送模式。

3.3.1 一天时段发文习惯

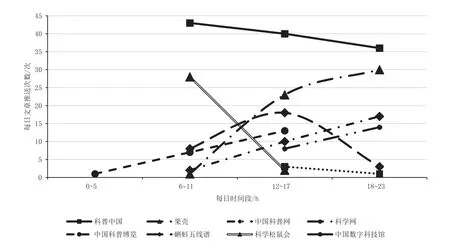

依据整合样本公众号在24 h内的信息发布情况,我们绘制了科普信息推送时间表如图1所示。研究发现,就整体而言,8个公众号在一天中的多数时间段都会有信息推送,分布于6:00到23:00,在0:00点到5:00这段时间最为静默。这基本符合广大用户的作息规律,深夜多数人都已进入睡眠状态,不再进行信息的获取。具体而言,在一天内,科普信息的推送会出现3个高峰时段:第一个小高峰是6:00~8:00,这个时间段是“一日之计”,成为用户获取“今日头条”的第一时间;第二个高峰是16:00~18:00,其中17:00是一天中推送科普信息最集中的时刻,而此时往往也正是人们即将结束一天工作的节点;最后一个高峰时段是20:00~22:00,此时多是人们休息放松的时间,便于浏览与访问相关科普信息。同时也可看到,白天中的发文低谷出现在13:00。

图1 样本公众号每日的科普推送时间

对于不同的科普微信公众号,各自发文习惯也存在差异。为便于分析,我们将一天24 h划分为凌晨(0~5:00)、上午(6:00~11:00)、下午(12:00~17:00)和晚间(18:00~23:00)4个时间段,然后分别统计样本公众号在各时间段的推送数据。通过归纳分析,样本公众号信息推送的时间模式大致可分为3种类型:时间点型、时间段型和全天候型,如图2所示。其中,科普中国是典型的全天候型科普模式,在一天当中从6:00到21:00都会不定时地推送科普信息,时间线基本贯穿全天;属于时间点型的是科学松鼠会和中国数字科技馆,前者的信息推送时间集中在早上,后者的信息推送时间则集中在17:00左右;对于时间段型的科普推送模式又可细分为两种,即上下午型和午晚型,其中中国科普博览和蝌蚪五线谱的推送模式属于前者,果壳网、中国科普网以及科学网的推送模式属于后者。

图2 样本公众号每日推送信息的时间区间

3.3.2 一周发文习惯

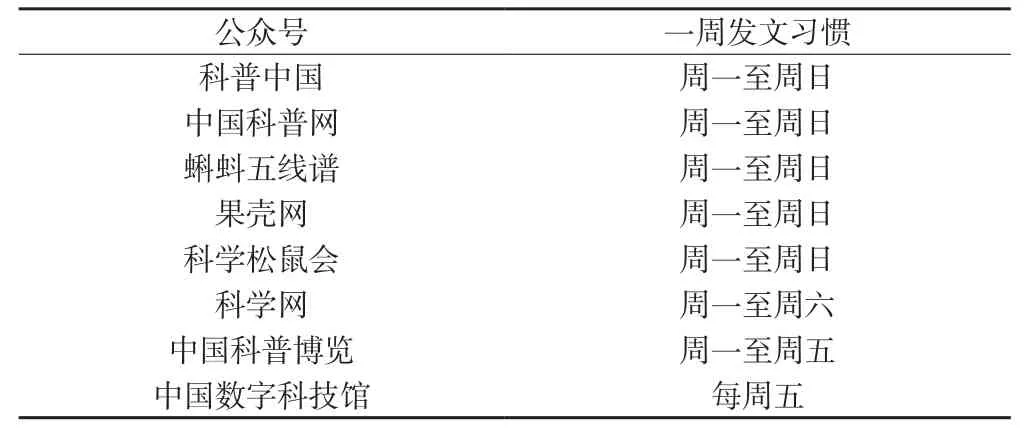

根据对样本公众号在一个月内信息推送数量的统计,我们得到其一周发文模式,如表2所示。其中,中国数字科技馆固定在每周最后一个工作日进行信息集中推送,属于固定的间歇性科普微信公众号;中国科普博览在每个工作日进行科普推送,科学网在每周日没有科普推送,其余的5个公众号将科普推送融入一周中的每一日,没有工作日与周末之分。

表2 样本公众号的一周发文习惯

4 微信科普内容分析

本研究以2018年3月1日至2018年3月31日为时间段,对1个月共计31天的样本微信公众号发布的文章进行全样本分析。

4.1 科普内容的类型

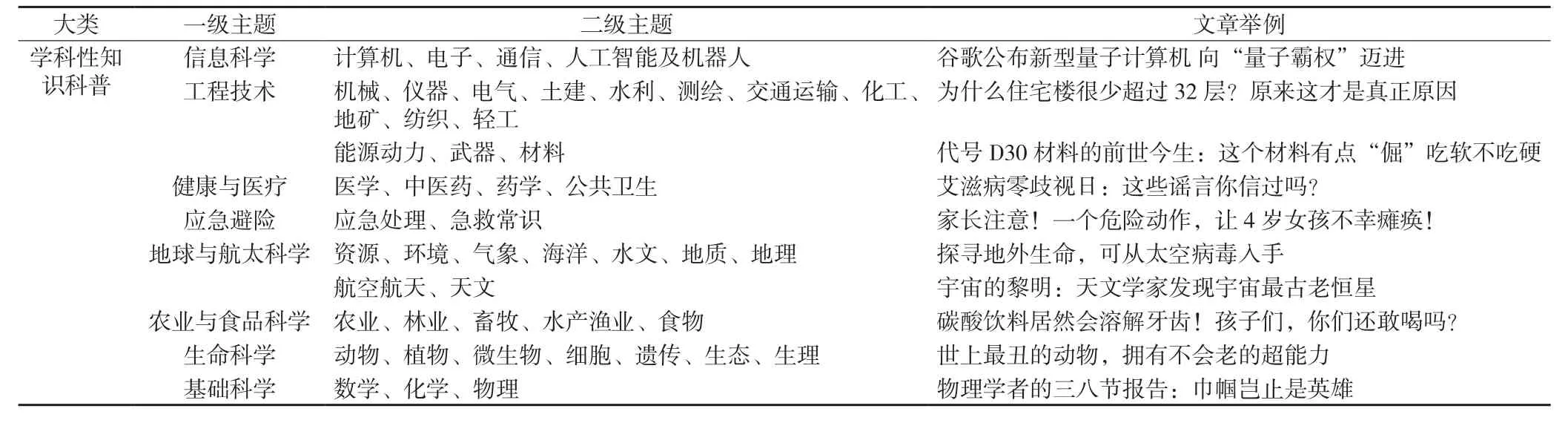

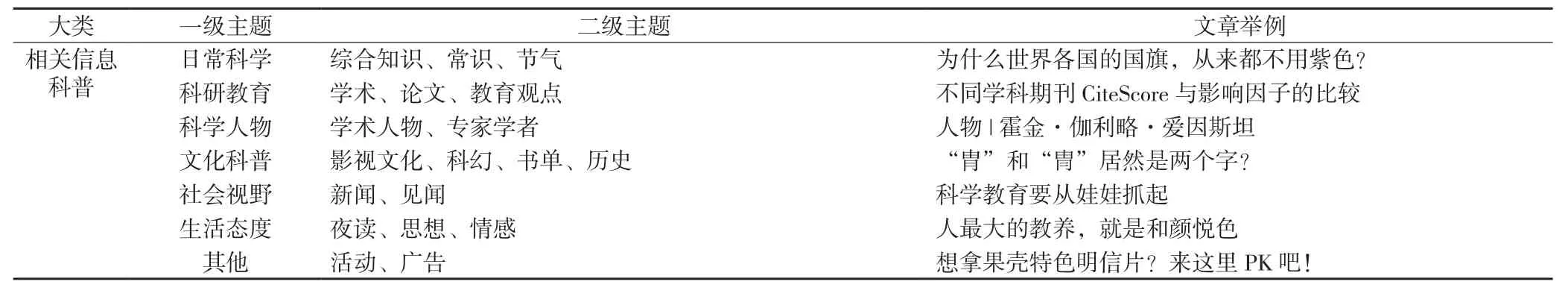

本研究采用内容分析法对样本公众号推送的科普文本内容进行量化分析。首先对科普文章内容进行结构化编码,对科普文本进行归类。在以往的科普内容分析中,在数据筛选阶段多数会过滤掉宣传、广告、科普活动以及人文、科幻等科普信息,孰不知这些科普文本本身作为科普内容中的一部分,对其分析有助于全面了解微信科普的现状。本文采用的科普内容分类标准参考中国科普研究所提出的八大科普主题[7],以及现有文献对科普知识的学科分类方法,并结合资料阅读过程的具体经验进行归类,进一步拓宽与细化分类标准,最终建立量化指标体系如表3所示。

表3 样本公众号科普内容主题分类

表3(续)

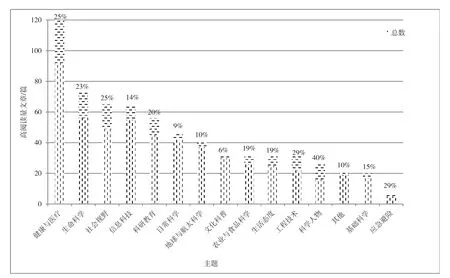

4.2 科普内容的分布

4.2.1 样本公众号科普内容的总体分布

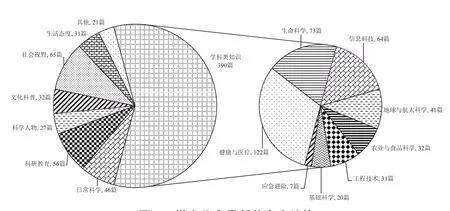

按照表3的量化标准对样本公众号共计668篇科普文章进行内容量化分析,最终生成以学科领域科学技术知识为主的科普内容和其他日常科普内容两大类,分别为390篇(占58.4%)和278篇(占41.6%)。对样本公众号中的科普内容主题总体分析结果分别见表4和图3所示。

表4 样本公众号的科普内容计量数据

总体而言,样本公众号的科普内容以学科知识大类为主,即以科学技术知识为科普内容的科普文章发布最多,同时这也是样本公众号推送的主流科普信息。在学科知识大类中,健康与医疗主题的科普文章发布数量最多,占本学科科普文章数量的31.3%,占全部科普文章数量的18.3%;其次是生命科学,和健康与医疗这两个主题的科普文章在全部科普信息数量中占了将近1/3,是科学普及的重要话题。进一步对二级主题分析可以发现,健康与医疗领域中医学主题发布文章数量最多,包括疾病预防和健康生活方式的科普,具体提及癌症、过敏、艾滋病等,为公民提供了多样化、动态化、针对性的医学常识;生命科学主题中,发布最多的是有关动植物科普知识的文章,除了对动植物的介绍外,还关注濒危动植物保护,达到48篇,其次是与人体生理相关知识的文章;在信息科技主题中,人工智能、量子等前沿科技以及网络信息、移动通信等科技产品的科普频率较高;在地球与航太科学主题中,科普内容多为天文与航空航天知识;农业与食品科学主题中,科普内容主要与食品相关,如食品安全、食物辟谣等,与农业生产相关的科普文章只有两篇。

研究发现样本公众号在科普内容发布上还有另一个侧重,即除大力传播与普及科学技术类的知识外,也注重推送常识、认知、人文关怀等类型的信息。其中,社会话题、头条及新闻类信息普及较多,其次是科研教育、学术观点及科研工作的信息推送,排在第三的是日常生活小窍门、十万个为什么之类的话题科普,如“为什么世界各国的国旗,从来都不用紫色?”等。另外,影视文化、科幻类作品中的科学知识也得到了广泛的传播,如科普中国发布的文章“你还把《水形物语》拿奥斯卡当娱乐看?其实背后深藏了大秘密”等。

图3 样本公众号科普内容结构

通过以上内容分析,我们发现微信科普传播的内容具有以下特点:

第一,微信科普信息以学科知识、科学技术为最主要的科普内容,但又不同于传统的说教式知识灌输。科普知识与课本上的科学知识相比,在保留传递知识性的同时,弱化了专业性与学术性,信息具有更加综合化、生活化的特点,所传播普及的内容一方面与学科联系紧密,另一方面与生活实用更加密切。一定程度上科普内容源于科学知识,又高于“冷冰冰”的学科知识。

第二,从科普的受众角度分析,科普内容一方面普及人民群众想要知道的科学内容,另一方面还提供人们应该知道的科学知识。同时基于用户对科普信息的接受程度,应该形成一定的信息梯度:一类是公众需要了解的、知道的科普讯息,例如前沿科技等学术专业性、领域性强的信息,该类信息的普及对公众的传播作用更多的是开阔眼界、增长见识以及扩散思维;第二类是公众可以深入阅读、领悟要领的科普知识;第三类是可以应用、掌握的科普信息。

第三,从科普内容来看,科普信息更加全面,不仅包含科学技术知识、科学方法,还包含科学思想、科学精神的科普文章。

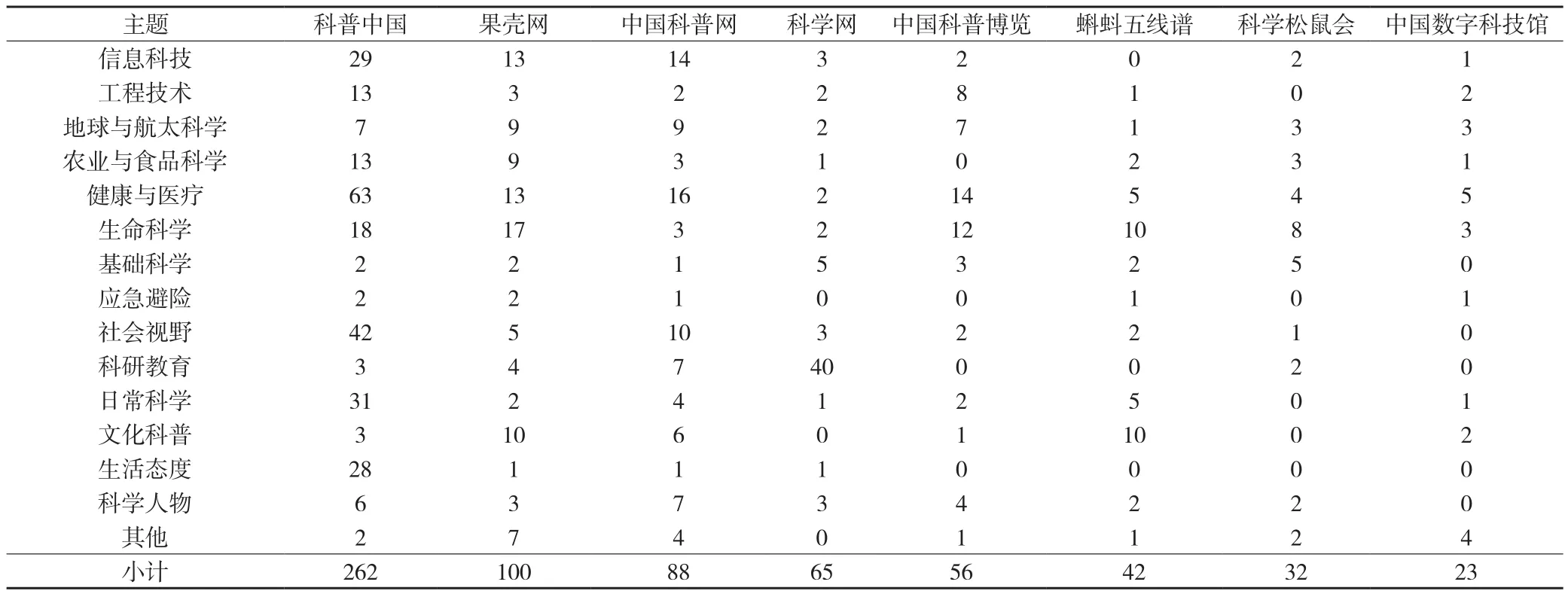

4.2.2 样本公众号科普内容的个体分布

在样本8个科普微信公众号发布的信息类型中,科普中国发布的内容涉及面最广,其中最多的是健康与医疗方面知识,其次是社会视野方面内容,主要是传播新闻快讯和社会见闻,然后是日常科学类内容,包括生活实用的小知识与技巧方法;果壳网传播的内容集中在生命科学、健康医疗及信息科技方面;科学网作为科学工作者的信息社区,其推送的科普信息更多涉及科研成果与科学方法的普及。

表5 样本公众号的科普内容归类 单位:篇

5 微信科普效果分析

微信科普公众号的传播效果分析是对科普传播行为的效果在量与质上的一种研究分析,具体体现在科普传播力和科普影响力上。其中,科普传播力是指科普信息在有限时间内是否被受众获取、被多少受众获取;科普影响力则是更深层次的传播效果体现,指受传者在接受信息后对自身产生的有效影响,包括在认知、态度等方面发生变化。由于微信作为个人信息相对隐秘的一个社交平台,用户对微信公众号的获取与阅读都以个人可见的方式参与,每一位用户都拥有相对独立、专属的阅读空间和阅读行为,因此对具体的科普传播效果评估增添了难度,但不影响对整体的传播效果分析。科普公众号所发内容的阅读量,能够反映其所传播的信息有多少被用户获取并阅读关注,由此可作为科普传播力的一个测度指标;另外,公众号发布内容的点赞量表达了用户对于一条科普信息的喜爱度与赞同度,是用户对科普信息持认同态度的反馈和体现,可作为科普影响力的衡量指标。因此,可将发布内容的阅读量与点赞量作为评价微信公众号传播效果的客观测度依据。

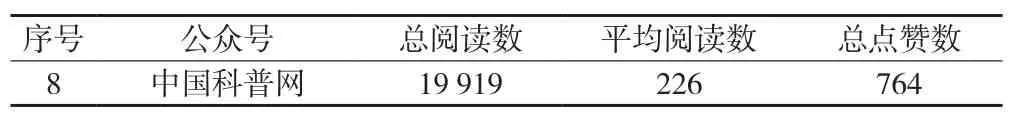

5.1 整体传播效果

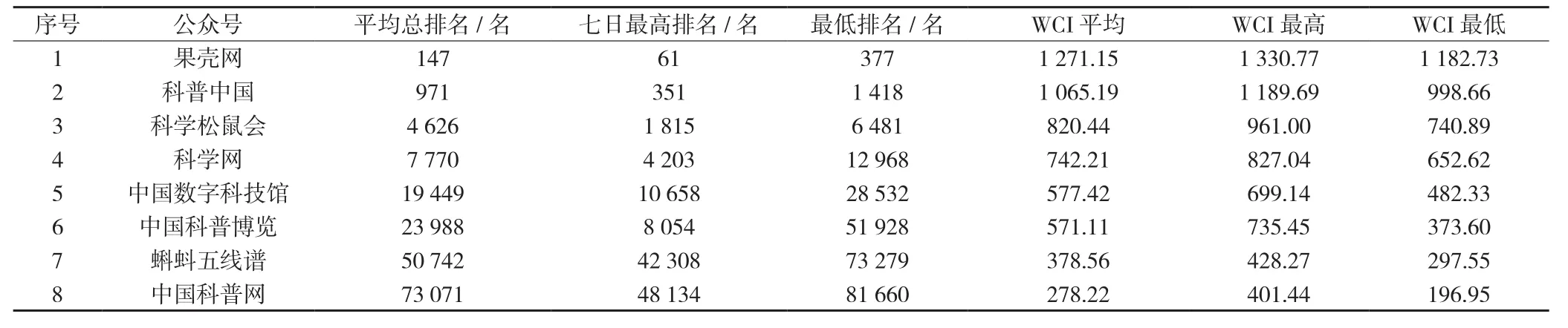

根据阅读量和点赞量统计样本各公众号在微信总榜中的名次,可以从总体上了解其综合传播实力。清博数据平台提供的微信公众号榜单依据微信传播指数(WCI)进行排名,从整体传播力、篇均传播力、头条传播力、峰值传播力4个维度对微信公众号进行传播效果的测评,具有较高的权威性。微信信息传播的生命周期大约为7天[8],故按照清博数据对8个公众号在发文7日内的实时排名得到统计结果如表6所示,从中可以看出这8个科普公众号的传播力各不相同,在总榜中的排名相差较大,大致可分4个等级:果壳网和科普中国为第一等级,总排名在微信公众号总榜的1 000名内,传播力度强;科学松鼠会和科学网次之,排名在10 000名以内;其次是中国数字科技馆和中国科普博览,为第三个传播级别;最后是北京市科协主办的蝌蚪五线谱和中国科技局主办的中国科普网。

表6 样本公众号一周微信总榜与WCI排名

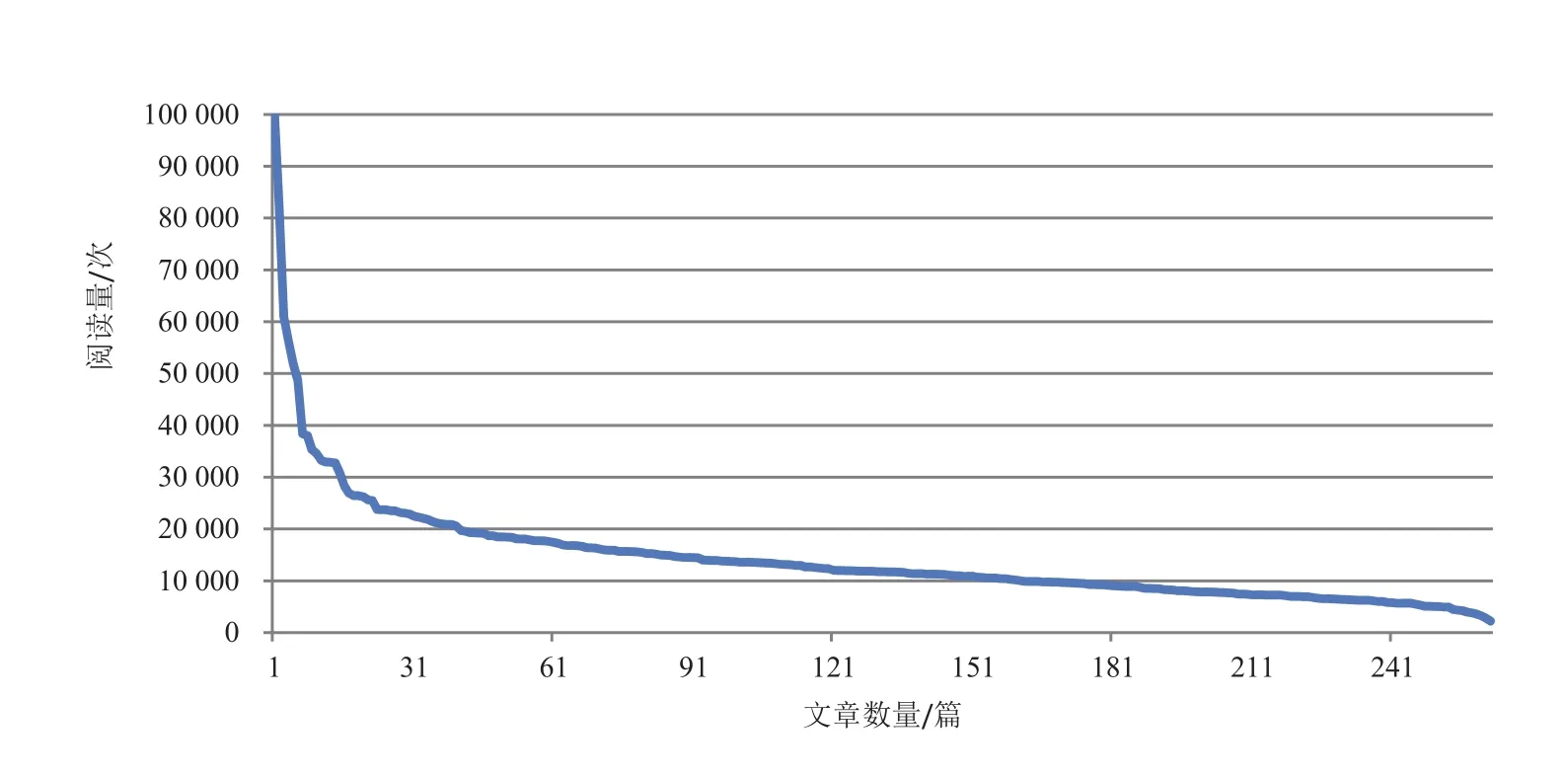

5.2 科普文章传播效果

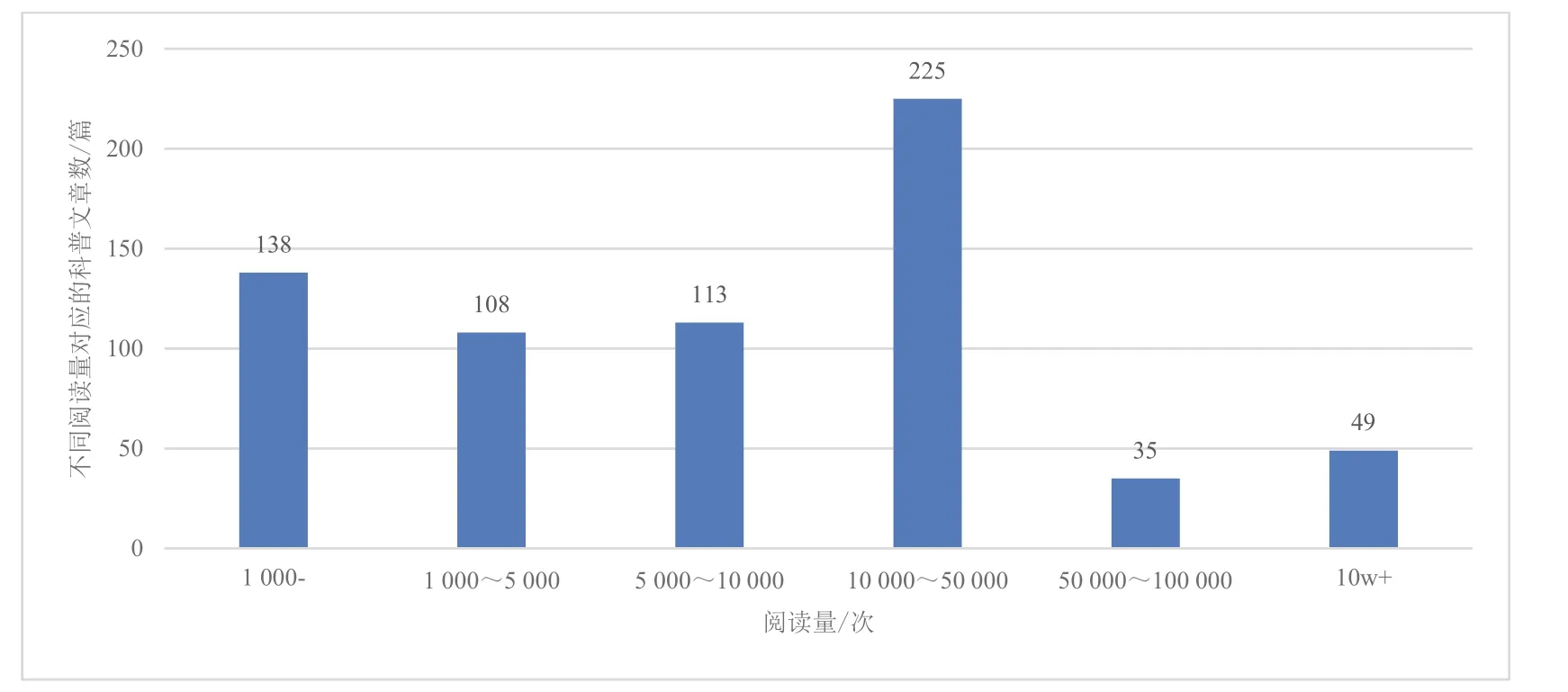

为进一步了解科普文章的传播效果以及用户对科普公众号的使用情况,本文将科普文章的阅读数量划分为1 000次以下(以下简称 1 000-) 、1 000~ 5 000次、5 000~ 10 000次、10 000~50 000次(以下简称1w~5w)、50 000~100 000次(以下简称5w~10w)和100 000次以上(以下简称10w+)6个数量级,样本公众号的阅读量统计结果如图4所示,在总共发布的668篇科普文章中,阅读量在1w~5w的篇数最多,为225篇,占到全部文章的1/3以上,拥有1万次以上阅读量的文章占全部文章的46.3%;阅读量在1 000~5 000次以及5 000~10 000次的文章数相近,各占全部文章的16%和17%;阅读量小于1 000次的文章有138篇,约占全部文章的1/5。

图4 样本公众号科普文章的阅读量

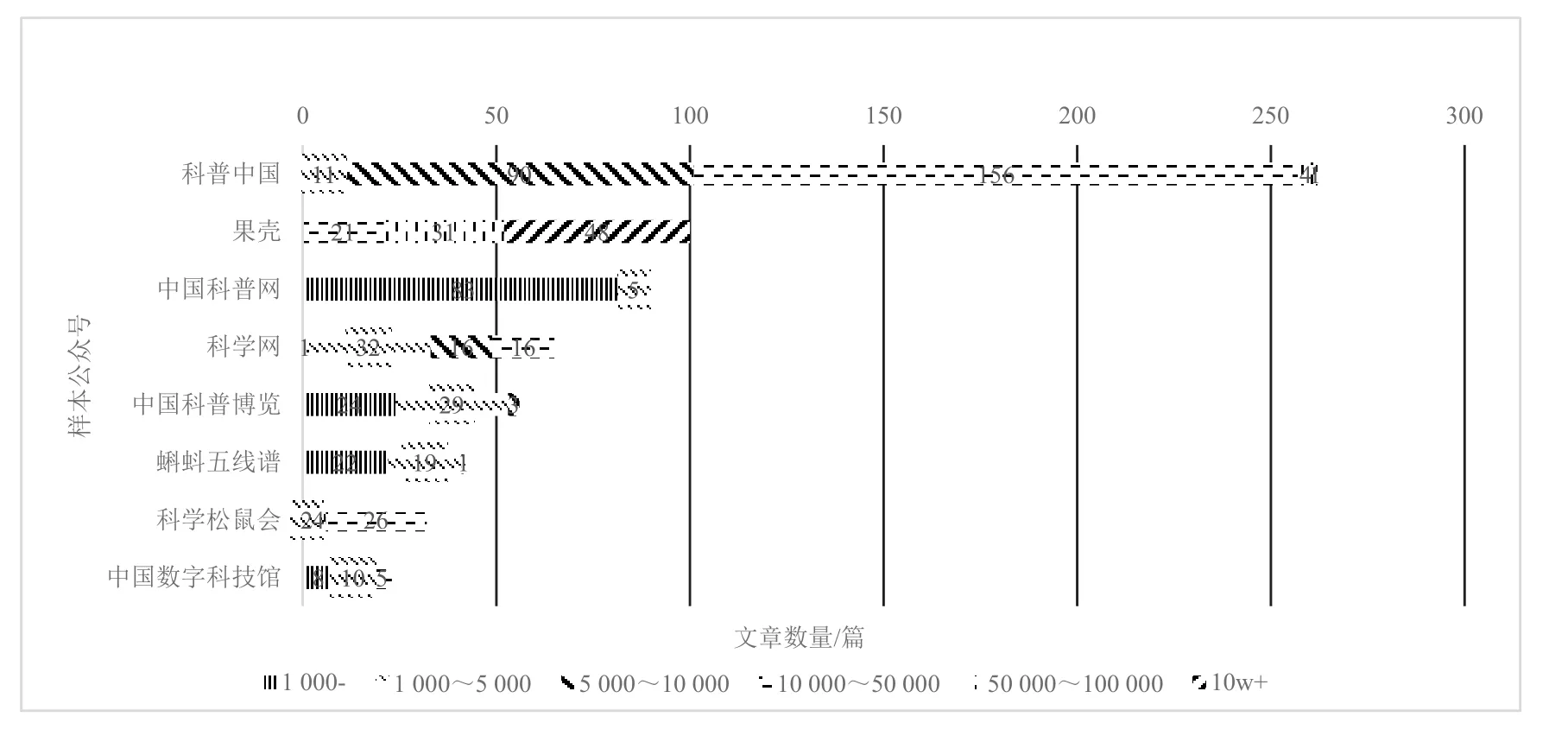

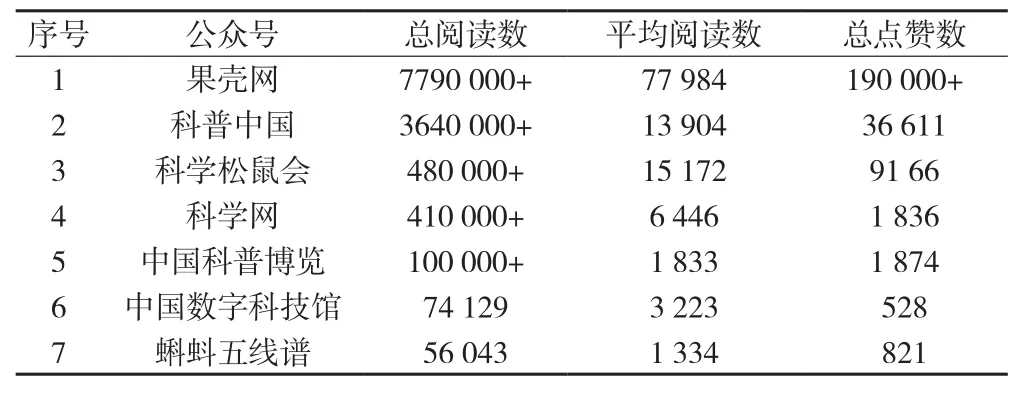

我们进一步分析了不同公众号科普文章的传播力度,分别如图5和表7所示,图5呈现了各公众号的阅读量梯度分布;表7展示了8个公众号一个月内发布的文章总阅读量、平均阅读量及点赞量。可以发现,不同的科普公众号其阅读量相差较大,如3月份果壳网科普文章的平均阅读量超过了中国数字科技馆的总阅读数。分析认为,造成这一结果的原因,一方面是由公众号发布内容的差异性所导致,另一方面更是由公众号所拥有的基础用户数量所决定的。

图5 样本公众号科普文章的阅读量分布

表7 样本公众号的阅读量和点赞量 单位:次

表7(续)

图6 科普中国公众号发布文章的阅读量统计

5.3 不同类型科普内容的传播效果

为了探究不同类型科普内容对公众传播效果的影响,我们需要对得到高阅读量的科普文本进行内容归类。选取样本公众号1个月的所有阅读量进行分析。由于不同的公众号拥有的基本阅读量存在差异,因此在对内容传播影响力分析时,为了排除不同公众号阅读基数对高阅读量文本的选取产生影响,特选取各公众号中阅读数量最多的前20%的文章作为总的高阅读文本(即热文),然后对这些热文进行内容归类,以得出传播力最广泛的科普内容。最终共得到132篇热文,排在前5位的主题依次是健康医疗30篇、生命科学17篇、社会视野16篇、科研教育以及人物各11篇、信息科技9篇。具体来看,图7呈现了高阅读量文章在各类科普内容中所占的比重。可以得出在内容上,用户比较关注健康与医疗话题中有关日常饮食和生活习惯的内容,还有工

另外,以科普中国的文章阅读量为例,我们得到了如图6所示的点的分布,近似满足帕累托法则,即二八定律,20%的科普文章得到80%的用户阅读。程技术、生命科学等科技前沿以及应急避险的方法措施等内容;另外,社会视野中有关时事政策和社会资讯的文章、具有影响力的科学界事件以及夜读暖文、“心灵鸡汤”中的情感励志类文章也得到用户的较多青睐。这表明用户订阅科普公众号,不仅阅读科技文章以获得科学知识与方法,也希望在领悟科学精神的同时获得生活态度的指引,得到生活智慧的碰撞和心灵的慰藉。

图7 样本公众号的主题热文结构比例

6 结论与讨论

本文根据对我国8个典型微信科普公众号的分析,对微信科普得出如下结论:

(1)微信科普运作方面。从科普信息的推送活跃度来看,各样本公众号的信息推送都比较及时,信息发布与更新较快。从推送信息量上看,多数公众号单次推送科普文章的数量在1~3篇之间。在信息推送习惯上,不同公众号有自己的推送规律,如科普中国每日科普次数在2~5次之间,中国科普网、蝌蚪五线谱和科学松鼠会习惯每日一则科普消息,而中国数字科技馆只在每周五定期推送科普讯息。在推送时间上,每日的7:00、17:00及21:00左右的时段是科普信息发文的高峰期,因此公众在每日上班前、下班后以及晚上休息前查看公众号往往可以获得最新的科普信息。

(2)微信科普内容方面。各公众号推送的科普内容基本包含了各类型的科学技术主题,内容丰富,话题或新颖或有趣或接地气,标题设置方面语言风格与图片搭配也多吸引眼球。总体来看,各公众号对健康与医疗、生命科学、信息科技及航天科学方面的信息报道较多,这与相关学者的研究结果保持一致[9];同时根据中国科协开展的网民科普需求调查,在其公布的2017年度网民科普需求报告中指出:中国网民关注的科普主题排名前三的是健康与医疗、信息科技和航空航天,科普主题搜索指数增长排名依次是健康与医疗、航空航天、前沿技术[10]。本文研究结果与相关学者和机构的研究、调查报告结果趋近,也反映出微信科普内容与公众对科普的需求内容在契合度上有了进一步提升。另外,各样本公众号也有自身的特点,如科普中国的科普内容最为宽泛,除了聚焦于健康、饮食等主题,同时也包含早安新闻、夜读等大量信息,内容发布及时全面;果壳网偏重动植物和医学等主题,趣味性较强,且结合商业性内容;科学网明显侧重于科研教育等主题。对此本研究认为,各科普公众号应进一步明确自身的科普定位,细分阅读群体,实现真正的精准化科普信息推送。

(3)微信科普传播效果方面。总体而言,样本公众号在微信榜单总排名中并不突出,且各公众号名次相差较多,整体具有较大的上升空间。如科普中国作为我国科普品牌栏目,其微信排名并未进入百名榜单之列;果壳网在8个公众号里排名最前,但在微信总榜的月榜中排名第52位(WCI为1 374.28,文章平均阅读数为77 984次,总点赞数约19万次),与排名第一的人民日报公众号(WCI为1 749.72,文章平均阅读数为10万次以上,总点赞数超过700万次)相比还需加强,可见推广微信科普依然任重道远。

科普工作无疑是一项庞大的系统工程,微信科普分属于其中的一支,却如一颗大树上新生的一缕嫩枝,虽然还未壮大,但蕴育着巨大的发展潜能。贝尔纳[11]曾提出由有能力的科学家准备材料向报纸发布, 并在所有日报和周刊任命科学编辑人员,就是倡导充分利用大众媒介进行公众科学教育。利用微信科普的辐射范围有多大?如果说农村科普是定位于地区,青少年科普定位于公民年龄,技术科普定位于产业,那么微信科普则着眼于整个时代。微信科普迎合了新时代新媒体的发展潮流,抓住当下人们主要的生活社交方式,其科学普及可以涵盖从城市到乡村的各地域,可以遍及男女老幼各群体,甚至可以将科学传播到每一个微信用户及其周围相关的人群中,因此合理地利用微信进行科普意义重大。但是目前我们对微信科普的开发和利用还远远不够。如上文所述,科普微信公众号已经如雨后春笋般发展起来,但科普微信公众号在推广、宣传方面还不尽如人意,公众订阅的积极性不高,用户的增幅数量有限;在运营方面,科普微信公众号发布的科普信息在量与质方面都有了显著提升,信息及时性、趣味性及权威性等也在不断强化,然而微信科普的优势并没有完全凸显,如不同的微信公众号在其科普信息的定位上没有明显区分,自身特点不能充分体现;在用户体验方面,科普微信公众号对目标群体没有进一步细分,科普信息并未能按照用户需求进行精准推送,同时公众号与用户的互动不足等等。这些方面都将是微信科普公众号在今后为更好地服务科普工作需要进一步加强和突破的方向。同时,我们也必须正视微信科普自身的局限性与优势,合理利用。微信科普作为一种网络新媒体社交的科普方式,适用于人们在碎片化的时间里进行科普“填鸭”,符合公众在忙碌生活之余零散化的学习与认知需求,这也与当下人们普遍快节奏的生活方式相适应,但微信科普并不能取代各种线下的科普工作,微信科普既是科普工作的一个新拓展,也是已有科普方式的一个助推器,对具体的科普工作可以发挥很好的辅助作用。如在2016年的“全国科技周”活动中,利用“两微一端”的新媒体作宣传较好地扩大了传统科技活动周的影响面和覆盖率。

提高我国公民科学素质,增强我国文化软实力,必须创新科普理念,树立大科普观和融媒体观。大科普观就是强调从系统视角提升对全民科普重要性的认识,调动一切主体的积极性并做好主体间协同,分层次、多渠道地丰富传播手段和内容,把科普事业作为国家创新驱动发展战略的重要内容和迫切之需。融媒体观就是指科普必须借助新媒体,结合以往线下活动来创新科普宣传形式,让科普依托互联网络,融入人们生活的总体理念和制度构架。为此,应该大力培养公众学科学、懂科学、用科学的大众氛围,创造一个良好的科普生态环境;科普部门应该在重视制作精品科普内容的同时,注重科普信息的传播渠道和效果。科普是一项长期工程,利用微信进行科普不是一时的“科普热”,应加强相应的强化机制,使科普工作站位高、落地实。

本文的研究不足是:仅对典型的中文微信科普公众号进行定量研究,研究样本具有代表性但数量有限;对微信科普的主体和受众之间互动情况探讨有限;缺少与国外新媒体科普情况的比较分析。但本文的研究依旧具有一定的实际意义,以上不足有待今后补充并深入研究。