北京近代第一份画报——《启蒙画报》探微

宋永林

1902年创刊的《启蒙画报》是近代北京的第一份画报。作为一份真正关注儿童教育及命运的报刊,《启蒙画报》以其“教材”性质的定位,拥有数量众多的儿童读者,其对于晚清“蒙学”的倡导,“童智”的启迪以及“新儿童”形象的塑造,都发挥了积极的作用。学界对于《启蒙画报》已有相关探讨,或侧重介绍和考述,或从新闻传播学角度展开研究。本文另辟新义,从“启蒙”视角出发,将以《启蒙画报》为代表的晚清画报置于近代中国“启蒙运动”的整体脉络与民族国家构建历程中,反思其成就与困境。

一、晚清“启蒙运动”与《启蒙画报》的创办

19世纪90年代的维新变法运动前后是近代中国启蒙思潮的兴起阶段。[1]何为“启蒙”?康德认为“启蒙”就是人脱离加诸于自身的不成熟,而不成熟便是指不经别人引导就无法运用自己理智的状态,所以“要有勇气运用你自己的理智!”[2]福柯继承了康德的“理性”和“批判”传统,特别强调了启蒙作为一个事件的复杂过程,“它处于欧洲社会发展中的特定时刻”[3],是一个能使欧洲从宗教愚昧走向现代文明的“出口”。而晚清“启蒙运动”的兴起与发展,则处于内忧外患的“阵痛期”和由传统向现代转型的“特定时刻”,所谓“启蒙”更多的是指精英知识分子把他们的想法、理念加在下层社会的过程,也就是知识由上向下传播的过程。[4]不同于18世纪以反对宗教神权思想、崇尚“理性主义”为追求的欧洲启蒙浪潮,晚清“启蒙运动”首要目标则是基于救亡图存的现实考量,表现出知识分子对塑造“新国民”的迫切愿望,整体上依附于近代中国民族国家构建的实践历程,是一场大范围的文化、思想和社会运动。所以中西方“启蒙运动”遵循着不同的发展逻辑:在西方,启蒙主义是个人主义,解决个人解放问题,以民主和自由为最后的理性价值;而在中国,启蒙主义是集体主义,旨在解决富强问题,而民主和自由被视为实现富强的工具。[5]

在晚清各色“变法”主张中,办报是一项重要内容。通民隐、传新知、启民智、开风气是晚清报刊所发挥的社会作用。1895年《申报》曾刊载《论画报可以启蒙》一文,认为中国不识字者居多数,并非人人尽能阅报,遂倡导创办画报,“或取古人之事,绘之以为考据;或取报中近事,绘之以广见闻”[6]。启蒙之道“当以画报为急务”逐渐成为了许多报业同人的共识。1902年6月,彭翼仲于北京创办《启蒙画报》,以识字不多的“孺童”为主要读者群体,采用图像叙事的手段,直观生动地为儿童传递知识,兼具启蒙与娱乐双重功用。在创刊号之《启蒙画报缘起》中,道出了办刊目的和宗旨,即“欲合我中国千五百州县后进英才之群力,辟世界新机”。具体而言,其方式有三,一是“以图说为入学阶梯”,二是“本报浅说,均用官话”,三是“参考中西教育课程,约分伦理、地舆、掌故、格致、算数、动植诸学,凡此诸门,胥关蒙养,兹择浅明易晓者,各因其类,分绘为图”,如此可使儿童“收博物多闻之益”“久阅此报,或期风气转移”。[7]

《启蒙画报》是近代北京最早的画报,彭翼仲任主笔,精益求精,自办印字机器印刷,同仁皆感叹其“所谓童蒙求我教育改良诚非虚语也”[8]。晚清《启蒙画报》销行甚广,除主要面向北京發行外,还努力向全国范围扩展,北至锦州、奉天(沈阳),东至南京、上海、杭州一带,南至厦门、广州,西至成都、重庆,此外还包括天津、山东、山西、江西、陕西等地。以上京外各埠均设有派售处,在当时颇具影响力。《启蒙画报》的刊期、形制与栏目多变,起初每日出一号。1903年3月,第一次“改良”,改为月出一册,先是于每月晦日出刊,后延至每月朔日。同年9月第二次“改良”,又改为每月晦日出上半册,朔日出下半册,合上、下半册为一册。

二、《启蒙画报》对儿童的启蒙及形象构建

(一)爱国自强,造就楚材贤良

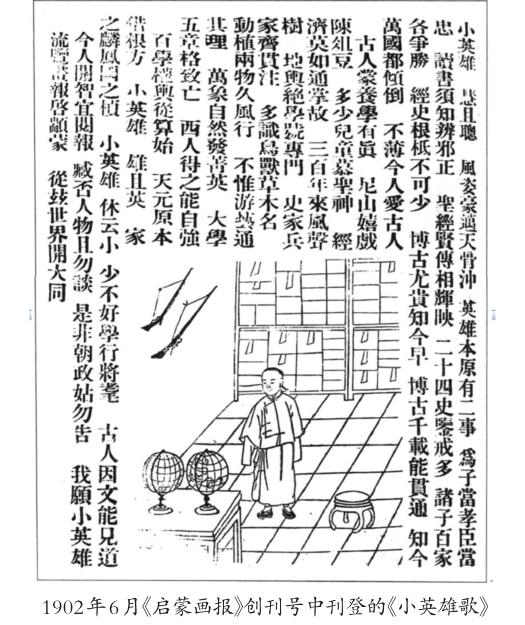

面对国势阽危、民族孱弱,晚清启蒙者既要开“官智”“民智”,亦需藉《启蒙画报》等粗浅读物启发“童智”。晚清大众传媒中儿童文学作品的兴起,主要着眼点便是塑造儿童的“爱国”“自强”之心。[9]《启蒙画报》创刊号之《小英雄歌》插图中,一位“慧且聪”的小英雄风姿豪迈地立于中央,注视着地球仪寓意“睁眼看世界”,墙上火枪则暗含随时保家卫国、抵御侵略的激情与气概;附文朗朗上口,环列“西人得之能自强”的天文、地理、博物、格致等学问,希望儿童“流(浏)览画报启颛蒙”,博古通今,树立忠孝的“英雄本原二事”。[10]

为激发儿童奋斗进取之志,《启蒙画报》在初次“改良”后,设“小历史”栏目,通过讲述一些历史故事,以古喻今,藉物喻世,给予他们无限的反思空间。例如在1903年第11册中,“精忠报国”一则小故事讲述了宋朝岳飞好学勤忠、抵御金兵入侵的事迹,“然使当年人人如岳飞,宋不必亡”,寓意人人需怀爱国救亡之心。[11]《启蒙画报》奠定了晚清儿童画报的叙事基调,表达了爱国救亡、发奋图强的时代诉求。

(二)修身崇礼,养成理性道德

晚清新旧思想交融并存,对于《启蒙画报》的编辑者来说,如何既能汲取传统经史子集之益处,又能契合新时代的教育精神,是编纂儿童画报时需要着重关切的问题。《启蒙画报》触及了近代思想文化革新与社会风俗改良的主题,对“三纲五常”“男尊女卑”等禁锢人性自由的封建礼教予以批判。如将女性缠足的习惯斥为一种不把女性当做人的“淫刑”,认为“不缠足,才能操劳;能操劳,才能无病;果无病,然后生育子女方得其道。不善育者,必不善教,种种流弊,全从缠足而来。”[12《]启蒙画报》对于“放足”的提倡,是其对晚清妇女解放思潮的一个积极回应。

《启蒙画报》将“修身”放在第一位,设“伦理”专栏,起初为“蒙正小史”,且对“忠孝”的选取和解读比较理性,增添了时代色彩。如将“忠君”引申为报效祖国,选取“伯俞孝母”“孔融让梨”“湛之爱弟”等有益于启发儿童心智的模范故事,以塑造儿童的理性道德。正如梁漱溟所说,《启蒙画报》“专选些古时人物当其儿时的模范事迹来讲,儿童们看了很有益”。[13《]启蒙画报》注重借鉴传统蒙书,引用古人古事为模范,有助于启蒙儿童,使之养成“忠孝、仁义、敦睦、大度”的性格。

(三)博学多闻,汲取现代知识

在晚清特定的时空中,将“启蒙”理解为“国民常识”的普及更为得体。[14]《启蒙画报》作为一种面向儿童的“准教材”,参酌中西课程,除了“修身”外,其主要内容则是以“格致、地舆、算术、动植”诸学为主的科学常识,历史掌故、奇闻轶事则居次。《启蒙画报》提倡“寓教于乐”,反对“困溺诗书”,娱乐与学问相勾连,“将枯燥无味的‘学习,转变成其乐无穷的‘游戏”。[15]如讲彩虹的形成,对比《诗经》中“莫之敢指”的螮蝀(《雨气为虹》);讲六大洲之大小,则以桌上不同规格的墨盒相比拟(《六洲大小》);讲加减法,以登梯下梯的层数为例(《登梯学减》)。[16]生动的图画对儿童来说极具吸引力,即使最贪玩的儿童也能由图而读文,不再困守书屋,读书学习成为了一种乐趣。从游戏时候获取的学问,使儿童更易牢记、理解这些新的现代知识和科学理念。《启蒙画报》试图将“国民常识”播植于儿童群体,勾勒出以塑造“中国新儿童”为目标的晚清蒙学思潮的实践轨迹。

三、晚清画报启蒙“童智”之成就与困境

《启蒙画报》以图文并茂的形式,糅合旧学与新知,倡蒙学以开“童智”,在“娱乐”中潜移默化地启蒙儿童的思想和心智,有力地塑造了“爱国自强、修身崇礼、博学多闻”的“新儿童”形象,使儿童教育既传承理性道德而又符合时代要求,对只专注读书写字而不问外事的传统教育来说是一个突破。郭沫若、梁漱溟等人在孩童阶段都受到《启蒙画报》的熏陶。梁漱溟阅报后“获得一些常识而免于糊涂迷信”,使自己在精神志趣上能有所启发和鼓舞,坦言“它一直影响我到后来”[17]。在《启蒙画报》的影响下,《儿童教育画》《儿童世界》《中华儿童画报》等报刊先后出现,逐渐形成了一股关注“蒙学”和儿童的文化潮流。《启蒙画报》于1905年停刊,虽仅存在两年多的时间,但其在近代中国报刊发展史及儿童教育史上均占有较为重要的地位,对于开化北方闭塞的风气也具有一定的积极意义。然而,晚清画报在启蒙“童智”时也不免遇到一些现实困境。

首先,统治阶层的政治势力制约着报刊的自由发展。庚子国变后,清政府重提新政,虽然承认了民间自办报刊的权利及言论、出版自由,但颁行的有关报刊出版管制的专门法律十分严苛。《启蒙画报》自创办后,大致每期均送至宫中以供两宫及诸臣阅览,实际上是受到了清政府的严格管控。而这也就引出了晚清权势阶层与知识阶层、启蒙权力与启蒙权利的关系和冲突。“知识并不高于权力,权力是宰制知识的。启蒙的权力实质上是属于权势阶层而不是知识阶层。”[18]《启蒙画报》必然要应对清政府的干预,虽然编辑者尽可能地“重塑道德”,但也无法从根本上摆脱正统伦理道德体系的左右,要真正达到“唤醒”普通民众乃至儿童仍有相当长的路要走。

其次,启蒙者急于求成的心态致使忽略问题的复杂性。晚清启蒙者的实践活动无不包含了报国救亡的初衷。近代中国的“启蒙运动”一直服从于国家整体的政治目标,无论是塑造“新儿童”还是“新国民”,最终都指向创造一个拥有现代文明社会的“新国家”。救国强民之事日趋紧要,中国社会对于革新追求之急切心情,国人把太多任务的实现和社会问题的解决都寄希望于“启蒙”一端。然而毕其功于一役,不仅忽略了中国问题的复杂性和特殊性,而且背离了“启蒙”的本来意图。在这一过程中,启蒙主体又常将自己的价值和理想加诸于启蒙客体(对象)身上,一味将自己吸收的西方新知识倾倒给普通民众,没有考虑到应向“无知”者和“少知”者分别传递何种“知识”,如此难以收获广泛的社会功效。此外,传统中国“死读书”“读死书”的教育观念流毒甚深,若想彻底革新儿童教育理念也非《启蒙画报》一家之力即可完成,这需要全社会思想上的解放、经济上的支撑、政治上的保障等多方面的准备。

最后,启蒙报刊自身在发行、技术等方面的局限性。晚清《启蒙画报》的派售处均设在大城市,城市儿童及家境富裕的儿童或有机会订阅,然而乡村儿童及家境贫寒的儿童又如何获取?画报对于女童的关注程度又如何?这些都是值得深思的问题,同时也反映了近代中国报刊发行的地域不均衡性和性别对象的差异性。是否有插图是吸引儿童阅报的最重要因素,而要为儿童读物做合理、形象的图画需要花费编辑者巨大的功夫。且受制于当时落后的制作工艺,绘图技术欠佳,粗拙低劣的插图屡见不鲜,这也极大地限制了儿童对知识的有效吸收。此外,创办人彭翼仲精力不济,另出其他报刊数种后以致《启蒙画报》“无暇兼办”[19],再加上资金有限,造成了《启蒙画报》的短暂生命。

四、结语

在晚清这场旨在救国保种、求富新民“启蒙运动”中,精英知识分子愈加认识到大众传媒的影响力和社会责任,并将其作为启发“民智”的工具。《启蒙画报》是近代中国人自己创办的最早的画报之一,切实考虑到“孩提脑力”的有限性,将图像与白话文相结合,理显词明、深意浅说,在讲故事中开启“童智”,有力地塑造了“爱国自强、修身崇礼、博学多闻”的“新儿童”形象。《启蒙画报》所遭遇的一系列问题在近代中国具有普遍性,根本上受制于当时窘迫的社会文化环境。《启蒙画报》虽非十全十美且命途多舛,但其所做的努力一定程度上亦足启迪“童智”,促进近代中国儿童教育事业的发展。

*本文为首都师范大学历史学院研究生科研立项“晚清出洋人员对西方医学的考察与体认”(项目编号:2019LS24)的阶段性成果。

参考文献:

[1]彭平一.思想启蒙与文化转型:近代思想文化论稿[M].长沙:岳麓书社,2012:10-11.

[2][德]康德.历史理性批判文集[M].北京:商务印书馆,1990:22.

[3]汪晖,陈燕谷.文化与公共性[M].北京:三联书店, 2005:435.

[4]李孝悌.清末的下层启蒙运动1901—1911[M].台北:“中央研究院”近代史研究所专刊(67),1998.

[5]胡传胜.观念的力量——与伯林对话[M].成都:四川人民出版社,2002:137.

[6]论画报可以启蒙[N].申报,1895-8-29.

[7]启蒙画报缘起[J].启蒙画报(第1号),1902-6-23.

[8]文学小史:纪启蒙画报[J].选报,1902(25).

[9]胡从经.晚清儿童文学钩沉[M].上海:少年儿童出版社,1982.

[10]小英雄歌[J].启蒙画报(第1号),1902-6-23.

[11]精忠报国[J].启蒙画报(第11冊),1903-6-25.

[12]北京启蒙画报馆来稿[J].敝帚千金,1904(2).

[13][17]梁漱溟.忆往谈旧录[M].北京:中国文史出版社,1987:52.

[14]夏晓虹.晚清女子国民常识的建构[M].北京:北京大学出版社,2016.

[15]陈平原.图像晚清:《点石斋画报》之外[M].北京:东方出版社,2014:30.

[16]目录[J].启蒙画报(合订本第2册),1903-2-27.

[18]颜德如.“被压弯的树枝”——近代中国启蒙问题之反思[M].江苏社会科学,2008(2).

[19]姜纬堂.维新志士爱国报人彭翼仲[M].大连:大连出版社,1996:117.

作者单位:首都师范大学历史学院