铜仁市碧江区土地利用变化的时空特征及其驱动因素

吴清婷, 彭贤伟, 简 萍, 王 权

(贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵阳 550025)

土地是指地球陆地表面上特定区域范围内的地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等多种自然要素的历史综合体[1],然而土地利用是人类与自然环境相互作用的过程[2]。在现实生活中,土地利用常常是以土地利用调查、土地管理、土地资源评价以及土地利用规划等进行开展[3],从而可以为土地利用变化研究提供新借鉴。随着社会经济快速发展背景下,人口的持续增长,工业化、城市化,对土地利用的需求逐渐越大,土地的供需不平衡引起了一系列的土地退化和环境问题[4]。土地利用功能在时空上呈现出多样化[5],表现出不同时间不同尺度的土地利用类型在功能上的演变差异性。

西南喀斯特地区生态环境脆弱,连续的山地地貌,山地多、平地少,导致较优土地资源的禀赋差[6],土地开发与利用给生态环境造成了极大破坏。随着地区人口迅速增加,对区域土地利用承载力带来急剧加大,因此需要进行因地制宜把握山地地区土地利用适宜性变化特征的一般规律及其调控模式[7],为喀斯特地区土地利用对地区生态环境问题优化,进行贫困山区土地利用集约化得到科学合理规划与布局。土地利用变化研究一直是土地科学领域的热点问题,近年来为了更好地理解和掌握喀斯特山地地区土地利用的变化情况,促进喀斯特地区土地利用健康可持续发展备受关注。例如:张跃红等[8]结合贵州省水文地质图、坡度图分析了贵州喀斯特山陡坡土地利用变化;彭睿文等[9]以花江石漠化治理区为例,深入分析喀斯特地区土地利用变化的时空变化规律、驱动力及资源环境效应研究;李成志等[10]定量分析喀斯特县域生态工程实施前后土壤侵蚀状况及其对土地利用变化的响应研究;王权等[11]研究了喀斯特槽谷区土地利用变化的时空演变特征及其驱动机制分析; 彭建等[12]运用CLUE-S模型模拟研究了贵州中部猫跳河流域土地利用/覆被变化情景模拟研究。根据以上学者研究发现,他们运用不同方法对喀斯特山地地区土地利用变化与地形影响因子进行综合分析,研究土地利用变化在特定区域范围内的地形响应,从而缺乏对喀斯特武陵山地区土地利用的时空演变趋势及其驱动机制分析。

现选取西南重点喀斯特区域的贵州省铜仁市碧江武陵山区作为研究对象,通过对高精度遥感数据的解译,借助Eradas imagine 9.0和Arcgis10.2软件平台处理下,得出了铜仁市碧江区的土地利用数据,研究铜仁市碧江区近年来土地利用变化的空间特征及其驱动因素,揭示在中国城乡快速发展、工业化等社会经济背景下,探讨出碧江武陵山区土地利用变化的一般规律和时空差异性,从而对碧江区土地利用/覆被变化状况,以及水土流失及其当地生态恢复取得客观全面认识,因此为碧江区土地利用规划和土地资源健康可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况

图1 研究区位置和地貌Fig.1 Location and topography of the study area

碧江区位于贵州省武陵山地区东北部(图1),属铜仁市管辖,于铜仁市域东部,地处向湖南省湘西地区的山地丘陵过渡的斜坡地带位置,即,武陵山地区山脉主峰梵净山与湖南湘西主峰雪峰山之间。其地理坐标为东经108°57′19″~109°29′22″和北纬27°34′15″~27°53′41″。碧江区国土面积为1 012 km2,然而碧江城区建成面积为30 km2。碧江区的前身是铜仁地区的县级行政区,位置地处于铜仁市的东南部方向,与铜仁市的万山特区、松桃县和江口县以及湖南省凤凰县、麻阳县和芷江县等地区县相邻。碧江区也是铜仁市行政管辖的中心城区,在境内以锦江得名。也是铜仁市的政治、经济、文化中心和交通枢纽,其中碧江区管辖5个街道、9个乡镇。 研究区域自然地貌复杂,石漠化现象严重,水土流失严重,植被覆被少,属于生态环境脆弱,农业结构单一。碧江区气候类型属于亚热气候和暖温带季风山地气候,年平均气温15 ℃,年均降雨量1 300 mm。

2 研究数据与方法

2.1 数据来源与处理

图2 土地利用现状Fig.2 Land use status

碧江区土地利用数据来源于2009、2017年共2期landSatTM遥感影像数据(影像来源于地理空间数据云, http://www.gscloud.cn/),碧江区DEM(digital elevation modzel)来源于ASTER GDEM,经过Arcgis 10.2处理得到所需要数据。运用Eradas imagine 9.0遥感处理软件对各期LandSatTM影像进行预处理,在此基础上,再根据2009、2017年的各期数据进行几何校正配准,根据研究区实际情况配准误差控制在0.5像元内。在Arcgis 10.2软件的支持下,采用人工目视解译方法,先是人工解译2017年得到土地利用矢量图层后,并依此与2009年的遥感影像放在Arcgis 10.2软件中,进行叠加显示,采用矢量底图影像对比判读的方法,依次提取2009年的土地利用信息,最后得到碧江区2009、2017年的土地利用矢量图。在分类中参照2017年全国土地利用分类体系,把斑块分为11种地类,土地类型为灌木林地、农村居民点、旱地、水田、水域、道路、城镇用地、工矿用地、有林地、草地、裸地;最后得到铜仁市碧江区2009、2017年的土地利用现状图(图2)。

碧江区生产总值、人口、社会经济等数据来源于铜仁市统计年鉴经过处理得到本文所需数据。

2.2 研究方法

根据研究区实际情况,为了科学探究出碧江区的土地利用变化的时空间格局分布,从而在快速社会经济发展的大背景下,揭示土地利用变化在时序上的演变特征和空间分布格局特征。因此选取反应碧江区土地利用变化幅度指数、土地利用变化速率指数和综合土地利用动态度指数以及反应地区土地利用转移情况指标,进行定量分析出地区土地利用在2009—2017年间,在时序上演变的规律特征和差异性。选取指标如下。

2.2.1 土地利用变化幅度

土地利用变化幅度是指在一定区域范围内各土地利用类型数量在时序上的变化剧烈程度,能很好反映出一定时期内人类对土地利用的扰动幅度[13]。其计算公式为

(1)

式(1)中:S为研究区土地利用数量演变率,Ud、Ue分别为研究区初期及研究末期某一土地利用类型的面积,U是该研究区土地类型的总面积。

2.2.2 土地利用变化速率

运用土地利用变化速率动态指标能够有效测算出研究区各土地利用类型在研究时间范围内的变化快慢不一,从而掌握一定时间范围内土地利用变化的一般规律[14]。其计算公式为

(2)

式(2)中:K是研究时段内土地利用类型动态度;Ud、Ue分别为初期及末期某一土地利用类型的面积;T为研究时间,当T的时段为年时,K的数值就是研究区某种土地利用类型的年变化率。

2.2.3 综合土地利用动态度

综合土地利用动态度是指在一定区域范围内土地利用类型在研究时段内的整体动态变化状况,其能够很好反映出研究区综合土地利用变化的剧烈特征,也可以利用于局部与局部,全区与局部之间土地利用剧烈程度的总体变化趋势[15]。其计算公式为

(3)

式(3)中:LC是一定时间特定研究区域所有地类的综合土地利用动态变化值,LU是从监测起始时间i类土地利用面积,LUi-j为监测时段内第i类土地利用为非i类土地利用类型面积的绝对值;T是研究时间。

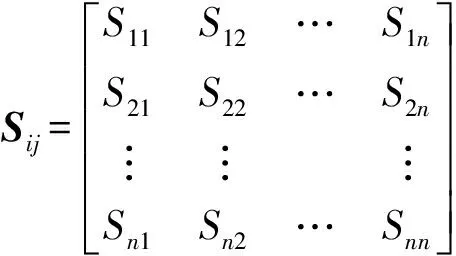

2.2.4 土地利用转移矩阵

利用土地利用转移矩阵来表征碧江区土地利用转出动态变化特征,土地利用转移矩阵的变量可以使一定区域内的土地利用面积或数量;还可以用其反映区域范围的土地利用变化的转换的概率矩阵,从而预测未来的土地利用变化趋势[16]。其数学模型为

(4)

式(4)中:S是土地利用面积;n为土地利用类型数;i、j分别是研究期初与研究期末的土地利用类型。

2.2.5 核密度估计

核密度估计是在概率论中运用测算当前和未知的密度函数,属于非参数性检验函数方法之一。与Voronoi图密度法和样方密度法比较,核密度法都兼顾了不同空间位置的集聚强度的空间差异性和连续性等特点,能有很好测度岩溶槽谷区坡耕地空间分布格局和集聚强度关系。核密度法是通过研究区每个要素点至各要素参考位置的距离,然后进行对参考位置的所有表面要素点值求和,从而建立点要素的高值来构建空间连续的表面,要素点的核密度随着中心向外辐射的距离增大而减少。运用核密度能够很好地反映碧江区土地利用空间分布格局和集聚强度关系[17]。其函数模型为

(5)

式(5)中:f(x,y)为位置于(x,y)处空间位置的密度值;h为平滑参数或带宽,可以根据研究区的范围及要素进行设置;d为(x,y)位置距第i个观测位置的距离;n为观测数值;k为核函数。

3 结果与分析

3.1 碧江区土地利用数量与结构

根据图3可得,铜仁市碧江区土地利用结构主要是以有林地、灌木林地、草地、旱地,其次是城镇用地、水田和农村居民用地。其中有林地由2009年的50.75%降低到2017年的50.64%,面积从88.35 km2减少为88.20 km2;灌木林地从2009年的8.75%降低到2017年的8.64%,面积由88.35 km2减少为87.28 km2;旱地由2009年的16.47%升高到2017年的16.87%,面积从166.87 km2增加为2017年的169.67 km2;城镇用地和农村居民用地分别都由2009年的1.87%、1.18%增加到2019年的4.12%、1.47%,其面积分别从2009年的18.84、11.89 km2增加到2017年的41.56、14.81 km2。在该几类土地利用类型中,有林地、灌木林地面积处于减少状态,城镇用地、农村居民用地都是增幅较大,说明铜仁市碧江区的处于高速发展阶段,追求社会经济的发展占用灌木林地、有林地的面积是处于增加态势,有可能在追求社会经济发展的同时,以有林地、灌木林地作为代价,地方相关部门需要对这方面做出相应的协调[18]。工矿用地、道路面积是处于增加的态势,原因是地方在发展过程中道路的修建逐渐增加,地区进行开发修建筑,对工况采石的需求不断加大,从而开辟山区工矿用地的增大[19]。

图3 2009—2017年碧江区各土地利用结构Fig.3 Structure of land use types in Bijiang District during the 2009—2017

3.2 碧江区土地利用变化幅度分析

随着时间的推移,铜仁市碧江区不同土地利用类型变化幅度在8 a间变化显著(表1)。在2009—2017年期间,土地利用类型变化幅度较大的是道路、城镇用地、农村居民用地、旱地,其变化值分别为0.69%、2.25%、0.28%、0.33%。从变化幅度值可得,城镇用地的变化幅度最大,原因是城区扩张的同时,占用地区的水田、旱地、草地等作为碧江区的开发与建设。变化幅度较小的土地利用类型为有林地和水田,近年来碧江区开发过程中,有林地、水田是对生态系统贡献最大的植被[20],占用有林地的面积侵占不大,水田是满足地区人民生活的最后保障,从而在规划过程中得以完善。水域面积比起2009年有所增加的趋势,说明当地为了加大对地区农业的投入同时,为了满足当地日益耕作物质保障[21],碧江区水利部门对修建水库的建设加大。其他土地利用地类变化幅度相对处于稳定状态,变化幅度区域不显著。从表1可见,碧江区该几类地变化幅度从整体上出现波动不稳,最大幅度与最低幅度悬差较大,侧面反映出,社会经济飞速发展时,碧江区土地资源利用处于紧张阶段。

3.3 碧江区土地利用变化速率分析

根据图4所示土地利用变化速率图可见,碧江区于2009—2017年,土地变化速率较大的是道路,其变化速率最大值达到59%。据查阅统计分析,碧江区道路面积数量比过去增加了67%,道路的面积增加给当地交通枢纽打开大门,使得碧江区社会经济逐渐向好的转变趋势。灌木林地、有林地面积是在减少的趋势,说明当地的相关部门需要对林地的保护意识有所提高,追求发展同时不要以牺牲生态环境为代价。随着铜仁市社会经济的提高,应加大改善乡村人民生活取暖方式。城镇用地变化速率是达到16.23%,城镇用地的增加可能会使部分的旱地和草地被所侵占为补充城市用地的增加,当地相关部门需要引起重视,对各种土地利用类型需要进行合理的占补平衡,使得地区土地利用得到可持续利用。2009—2017年时期,根据土地利用综合动态度指标得出综合土地利用动态度指数为2.89;该阶段碧江区的土地利用综合情况剧烈,对土地利用扰动能力强。这说明,土地作为人民生活物质的创造来源,土地资源越来越对人类特别重要[22]。然而随着时间的推移,人类文明的提升,人地关系矛盾越来越突出,则需要对地区土地利用应做到因地制宜的合理布局[23]。

表1 碧江区土地利用变化幅度Table 1 Land use change amplitude in Bijiang District

3.4 碧江区土地利用变化的时空转移分析

3.4.1 碧江区土地利用变化数量分析

近年来,随着中国西部大开发的实施,铜仁市进行大面积开发建设,进行地区工业、商业、农业等规划布局[24],对土地利用处于紧张状态和用地需求加大,因此造成铜仁市碧江区土地利用类型也随之发生了激烈转换。根据表2可得,2009—2017年,草地转为城镇用地,草地转为道路,草地转旱地,旱地转为城镇用地、旱地转农村居民点,灌木林地转城镇用地,水田转城镇用地,水田转道路,有林地转城镇用地,有林地转道路和有林地转旱地,该几类地转换显著。其中旱地转为城镇用地的面积最大,转换面积为90.40 km2,其次是水田和有林地转为城镇用地,其转换面积分别为62.48、54.93 km2。根据表2可知,8年来,其他地类转为道路的面积也是处于土地利用的扩张模式,旱地转为道路的面积最大值为35.72 km2,其次是水田和有林地转为道路,转换面积分别为34.24、24.35 km2。旱地的转入主要来源于草地、灌木林地和有林地,其中有林地是旱地转入的最大渠道,转入面积最大值为11.69 km2,农村居民用地的转入有旱地和水田,原因是贵州省实施精准扶贫政策以来,农村居民人均收入增加、人民生活水平得到极大的提高,从而务工人员回家进行新建房屋,有的是在原来老房拆除原地进行修建民房,有的则是在自己旱地和水田进行修建,由于乡村土地利用监督管理不善,使得土地利用进行违规修建,对旱地的流失现象突出[25],从而对土地资源利用带来一定的威胁。

图4 2009—2017土地利用变化速率Fig.4 Land use change rate from 2009 to 2017

表2 2009—2017年土地利用转移矩阵Table 2 Land use transfer matrix during the 2009—2017 km2

图5 2009—2017年铜仁市碧江区土地利用转换空间分布Fig.5 Spatial distribution map of land use conversion from 2009 to 2017 in Bijiang District, Tongren City

3.4.2 碧江区土地利用变化空间特征

由碧江区2010—2017年土地利用转换空间图5可见,土地利用转换现象主要集中于碧江城区较显著,主要集中于碧江区中部位置逐渐向四周进行扩张。水田、农村居民点、城镇用地和有林地,旱地转换较为强烈,该几类地使得地区土地利用转换占有主导作用。碧江区土地利用转换的空间规模也主要以道路指向性为主[26],沿着道路发生转换的现象显著。在碧江区的西部可以看出,部分旱地和草地也转为农村居民点的现象较明显。在碧江区的东南部,有林地和灌木林地、草地、旱地也发生转换的现象,且该几类地主要转为城镇用地的面积居多。从碧江区中部向外扩散辐射,土地利用规模不断处于扩张以城市为中心向外进行辐射。研究2009—2017年铜仁市碧江区土地利用空间转换给当地国土资源部门进行土地利用规划得到宏观科学布局。

3.5 碧江区土地利用空间分布格局的集聚动态分析

运用核密度估计法探究碧江区土地利用空间集聚分布的演变规律特征,结合研究区土地利用分布的实际状况,在核密度估计工具中,设置输出像元大小为50 m和搜索半径为1 500 m,得到碧江区土地利用核密度空间分布图(图6)。2009年碧江区土地利用分布主要集聚在碧江区主城区和东部区域,其最高集聚密度值为275.75 km2。碧江区东北部有轻微的集聚现象,但总体上来说土地利用的空间变化不太显著。原因是2009年期间,地方经济落后,农业结构粗放,农业生产技术低下,地区人民对坡耕地利用效率低。随着时间的推移,至2017年,该地区土地利用集聚程度呈现出显著变化,其最高集聚密度值为286.61 km2,主要集中分布于主城区向外扩张集聚利用,与2009年相比,碧江区东北部和东部地带土地利用空间集聚增加。这说明,碧江区土地利用主要是朝着东部的芭蕉村、马岩村、九龙村、漾头村、云场坪村等和东北方向的三寨村、新寨村、滑石村和老麻塘村等发展为主导。在该时期地方人民外出务工人数增加,离居民点和道路远的高质量土地弃耕撂荒的现象很严重,地方政府出台一系列的帮扶和补贴政策鼓励地方农民耕作,使得偏远坡耕地进行种植茶叶和经果林地,山区土地利用出现明显集聚现象。

图6 碧江区土地利用空间集聚分布格局Fig.6 Distribution pattern of land use spatial agglomeration in Bijiang District

4 讨论

4.1 碧江区土地利用变化驱动因素

在社会发展过程中土地利用变化反映了人类与自然环境之间的一个和谐程度关系,也是反映人类与自然是否处于可持续发展状态;为了更科学揭示出铜仁市碧江区的土地利用变化驱动因素响应,收集铜仁市碧江区的多重影响因子进行科学探究分析。研究有力结合铜仁市碧江区2009—2017年的土地利用面积数据相互交叉进行探讨,从而得出,土地利用变化是在多种因素相互作用的结果[27]。根据地区社会经济和统计资料分析,进而对碧江区土地利用变化的驱动因子主要有社会经济、人口因素,地形地貌,政府政策和地区产业结构调整共同影响。

4.1.1 地形地貌因素

碧江区是斜坡地带,平均海拔为467 m,其中最低海拔为120 m左右,以高山丘陵地带为主,地形起伏大,形成各种峰丛高山丘陵的地带发育较陡[28]。从而导致土地资源在地形地貌上的分布造成直接影响。从海拔的分异上,碧江区高海拔地区以灌木林地,有林地,在海拔较低的地带分布旱地、水田、农村居民点、城镇聚落。从而碧江区的地形地貌也对土地利用变化差异有决定性影响。

4.1.2 社会经济因素

铜仁市碧江区2009年以来,地区生产总值可达到1 595 828万元,地区经济增长快(图7)。碧江区至2017年生产总值比上年增长了11.75%;其中,第一产业的增长值为145 472万元,第二产业的增加值为626 273万元,第三产业的发展实现地区生产增加值为935 713万元。地区人均生产总值要比往年突破了55 432元,可以达到702 232元。碧江区的产业结构调整为,其中第一产业占经济总量的比重是处于下降的趋势(图8),第二、三产业占整个经济总量的份额,其达到94.23%。2009—2017年时期,碧江区进行大量的工业发展,发展重工业,进行地方的产业结构驱动调整,提高了地区社会经济提高,在进行工业发展的同时,地区需要大量进行占地,其中,把旱地、草地等转变为城镇建设用地,从而使得当地的社会经济大幅度有所转变,地区发展第三产逐步形成,也使得土地的利用得到驱动[29]。

图7 碧江区生产总值Fig.7 Gross product of Bijiang district

图8 碧江区产业调整结构图Fig.8 Bijiang district industry adjustment structure

4.1.3 人口因素

根据碧江区的统计年鉴得出,2009—2017年以来,碧江区年末户籍总户数为105 726户,户籍所在的总人口为322 324人,城镇人口为207 641人,乡村务农人数人口为114 419人。 根据碧江区的土地资源数量分析,碧江区的人口数在持续增加趋势,地区新增人口不断增加对该区城镇化建设带来了机会,推动城镇用地不断扩张。然而城镇用地不断扩张导致碧江区旱地和水田面积减少,从而超过该区的土地资源承载容纳量[30]。因此,碧江区的人口数量对该区土地利用资源造成严重威胁。

4.1.4 政府政策因素

近年来国家对西南地带地区出台了一系列西部计划和优惠政策,如推进西部大开发、精准扶贫、生态移民、石漠化治理等工程的政策实施。国家对该地区进行资金投入,进行各项区域经济的开发,从而盘活土地经济大幅度提升。土地利用变化往往与政府相关政策和发展要求有密切的联系。当地国土部门为了使当地的土地得到有效的利用,各个部门对地区制定一整套完善的土地利用规划制度,进行科学化规划地区土地利用的有效性。地区出台扶贫政策、粮食补贴、土地补贴等政策,一系列的优惠政策可使当地居民对土地利用的积极性和充分性,从而更高的完善土地利用管理制度[31]。

图9 碧江区各部门对土地利用共同作用的启示Fig.9 Enlightenment from the joint efforts of various departments on land use in Bijiang District

4.2 碧江区土地利用的演变模式

根据碧江区土地利用相关指标测算和分析,地区土地利用发生了显著地变化,土地资源禀赋也越来越紧张,造成地区土地资源利用出现很大的变化[32]。其他地类转为城镇建设用地的面积逐渐增大;其次,地区道路面积也在随着社会经济的发展,转为道路面积也在增大。根据地区土地利用转换空间分布图看出,地区土地利用规模不断处于城区向四周扩张模式进行发展,而且沿着城市及其乡镇以道路指向性的土地利用模式现象较突出。在郊区土地利用模式主要以农村居民点就近原则的利用模式存在,原因是,随着社会经济的发展,农民生活水平的提高,外出务工人员随之增加,从而大量的土地出现撂荒,地方居民进行就近的土地进行种植耕种。因此可得出,碧江区土地利用发展模式主要是以三种变化模式进行主导作用,地方相关部门需要对其进行合理的布局与规划调整[33]。

4.3 碧江区土地利用演变的启示

碧江区属于武陵山区,生态环境极其脆弱,在快速社会经济发展的同时,对土地利用的需求不断加大,从而造成了该地区生态环境遭受破坏,人地协调发展处于不耦合协调发展状态[34]。根据碧江区土地利用转出发现,土地利用呈现出多样化,随着碧江区居民点与道路越远,开始出现撂荒现象特别严重。甚至较远距离农村居民点搬迁,优质土地弃耕现象也很突出,则需要引起相关部门进行土地确属,进行优质土地资源利用规划,提高地方珍惜耕地资源意识[35]。武陵山区与平原和沿海地区不同,平原地区土地利用完全以平整规则,完全实现务农机械耕作,尽管购买器械成本高,但是提高生产质量和效率巨大,而武陵山区社会经济滞后,地形地貌条件复杂,完全实现人工亲自耕作,以动物为动力犁田犁土,耕作效率非常低下,呼吁相关部门共同对碧江区土地进行具体考察,因地制宜进行区域专项土地规划措施[36](图9)。根据调研发现,距道路和居民点区域,沿着路走向土地利用得到明显提高,沿线出现核桃、枇杷种植基地,大豆、玉米连片集中种植,甚至部分土地套种现象也显著;海拔较高和较远距离位置进行茶园规划,甚至山顶优质土地也进行茶园种植,这也对土地利用带来很大效果。碧江区土地利用出现不同的时空分布特征和演变模式,揭示出了土地整治工程以生态环境、土地保护为方向。土地利用转换在一定程度上使农民利益与耕地质量保护政策相互融合,因此在保障农民集体经济利益不损坏的前提下,调动农民增强土地保护意识[37];同时,大力宣传农民的生态环境保护意识和提高种植技术,妥善处理水土流失相关问题,从而提高武陵山区土地保护和利用效率,实现农民耕作意识转型,提高生活条件和生态环境具有重要启示意义。

5 结论

主要选取武陵山区碧江区作为研究对象,通过对区域的土地利用变化幅度、土地利用变化速率相关动态度指标计算,揭示出碧江区近年来土地利用变化的一般规律,利用转移矩阵模型和核密度估计方法计算出碧江区土地利用变化的时空演变特征和差异性,从而探讨影响其变化的主要因素,在快速社会经济大发展背景下为碧江区土地利用科学规划及其管理具有指导意义。得到如下主要结论。

(1)近年来,铜仁市碧江区土地利用格局发生了根本性变化,其土地利用结构以有林地、灌木林地、草地和旱地为主,随着社会经济发展,区域城镇用地、道路、和农村居民用地,工矿用地不断增加。

(2)2009—2017年时期,碧江区土地利用变化幅度和速率均发生间显著变化。在该时期,碧江区裸露岩地的利用幅度高,主要是地区进行石漠化治理的结果,从而扰动幅度强。旱地、草地、道路和城镇用地利用幅度也在增加。随着时间的推移,城镇用地、道路的变化速率达最大,增幅可达到59.43%、16.81%,然而,灌木林地、有林地的面积呈减少的趋势,变化速率在降低,其他地类利用幅度和速率波动不大且稳定。

(3)近8年来,碧江区土地利用在不同区域出现激烈转变,其主要转变区域主要集中城镇区域。城镇建设用地和道路转入面积最大,其中旱地转为城镇用地的面积为90.40 km2;水田转为城镇用地和有林地转为城镇用地,其转换面积分别为62.48、54.93 km2。其他地类转为道路的面积均增加,8年来,旱地转为道路的面积最大值为34.72 km2,其次是水田和有林地对道路的贡献最大,转换面积分别为35.24、24.35 km2。

(4)从空间演变规模得出,碧江区土地利用变化在时空上呈现为三种变化模式,包括有“以城乡向外扩张模式”“道路指向性利用模式”和“居民点就近利用模式”存在。

(5)根据研究发现,影响碧江区土地利用变化的驱动因子主要为:地形地貌、政府政策、人口驱动和产业结构调整等社会经济共同作用的结果。其中自然因素是决定碧江区土地资源的决定性因素,社会经济因素是地区土地利用变化的动力性因素,政策导向是地区土地资源利用的再分配因素。