产业疏解背景下北京市人口保有规模测算

童玉芬,单士甫,宫倩楠

(首都经济贸易大学 人口经济研究所/人口与发展研究中心,北京 100070)

一、引言

2015年《京津冀协同发展规划纲要》明确了北京的“四个中心”定位,并提出要有序疏解北京市非首都功能。习近平总书记在党的十九大报告中也强调,要以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展,疏解北京非首都功能再次引起各方高度关注。近年来,北京市在非首都功能疏解中采取了多种措施,通过调增量,减存量,提高新增产业进入门槛,鼓励污染和一般制造业退出,关停并转一批污染企业,同时通过疏解行政事业单位、医疗卫生部门以及一大批区域性批发市场,人口增长势头得到明显遏制,人口实现了从增长到减少的历史性转变。全市外来人口增长幅度逐年下降,在2015年达到822.6万人之后开始逐年减少,至2018年末减少到764.6万人。而常住人口规模也在2016年达到峰值2172.9万人后开始减少,至2018年底已经降到2154.2万人,其中,仅2017—2018年常住人口规模就减少了17.5万人,人口调控效果明显(1)数据来自《北京统计年鉴》(2016—2019)。。人口规模减少对于缓解城市发展面临的资源环境压力、交通压力和就业压力等均具有积极意义,然而现在一些现实问题仍然引发学者思考,如目前连续三年的外来人口规模减少是否形成一个下降态势?北京市非首都功能疏解总共可以减少多少就业人口和总人口规模?如果维持城市可持续发展,疏解后北京市人口规模应是多少?有哪些可能变化?这些问题均需要学术界给出答案。

我国学术界关于北京市人口规模的讨论由来已久,其本质是对城市发展规律的认识,以及对首都发展特殊性的认识。一方面,控制人口规模一直都是北京城市建设发展战略中的重要任务,长期以来,学者们基于人口学、城市地理学和人口资源环境经济学等多学科,分别从北京市的资源环境约束、城市经济最大产出,或者可持续发展的目标优化等角度实证研究北京市的合理人口规模,得到未来城市的人口承载力、适度的人口规模及变化等[1-4]。另一方面,近年来也有学者关注了非首都功能疏解的人口效果,如王莹莹等对产业集聚与结构高度化对北京人口规模的影响进行了讨论[5];侯慧丽基于北京市流动人口定居意愿的微观视角对产业疏解带动人口疏解的效果进行了研究[6];肖周燕则基于宏观层面定量测算了京津冀产业转移的就业效应[7],然而这些研究并没有对产业疏解后的人口规模以及变动展开分析。总的来看,目前关于北京市人口规模的研究,主要出发点是基于城市人口规模控制的上限或者寻求合理的人口规模,但关于首都产业疏解后的人口变动还没有涉及,对疏解背景下维持城市正常运行的人口保有规模的研究也基本处于空白。

本文通过对首都核心功能以及非首都功能对应的产业或行业之间的合理匹配,计算了北京市维持首都核心功能发挥下的最低总人口和就业人口规模,为接下来的北京市非首都功能疏解和人口调控提供必要的政策和理论参考。

二、估算原理与步骤

本文所涉及的人口保有规模是按照《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》(2)《北京市新增产业的禁止和限制目录》在2014、2015和2018年有过3次调整,但总体框架基本不变,对本文计算并不产生影响。对各行业的禁限制规定,通过保持首都核心功能正常运转与城市持续发展,计算在产业疏解后北京应该保留的最低人口规模。其中首都核心功能借鉴已有学者观点,认为是国家政治中心、文化中心、科技创新中心和国际交往中心,其余以外的城市功能都是非首都功能[8]。持续发展是指在疏解非首都功能对应的产业之外,保留首都核心功能及非首都功能中的部分城市基础性产业,以及与上述两类相匹配的城市非基础性产业,以保证城市产业链完整以及城市正常运转。因为本地区居民的生产、生活都需要建立在相对完整的辅助型功能体系之上,这些功能与首都核心功能相互支撑,可以保持首都持续发展的活力[9]。本文所采用的方法主要是通过首都核心功能、非首都功能的部分基础性产业人口以及需要疏解的非首都功能所对应的各种产业人口之间合理匹配关系,利用城市基础部门模型,得到北京市非首都功能疏解后应该保留的最低人口规模。

城市功能的正常发挥和持续发展,是建立在城市不同行业或产业之间合理比例关系的基础之上的。本文的基本计算过程分为两大部分,基本原理如下。

1.确定城市不同行业部门之间就业人口内在比例关系

首先,按照城市经济学理论,任何城市的就业人口都包含在两大类部门之中:一类是基础部门,另一类是非基础部门[10]。基础部门往往承担该区域或所属国家某种产品或服务的生产,服务对象除本地居民外还包括本国其他地区的居民,所以这类部门是外部市场导向的。城市基础部门是一个城市经济发展的基础和动力,外部市场会对本城市基础部门提出需求。非基础部门主要为当地居民提供服务,比如零售业、餐饮业等。因此,首先需要对北京市基础部门和非基础部门加以区分。

其次,因为我们关注的是就业人口和总人口变化,无论是基础部门还是非基础部门,都是因为有经济活动人口(这里指劳动者)为基本要素才能存在。换句话说,就业人口存在于基础部门和非基础部门之中。从理论上说,就业人口一部分是为本地区以外其他地区居民服务的,可以叫做基本活动人口,而为本地居民服务的就业人口,我们称之为非基本活动人口。由于基础部门的服务对象既包括本地居民也包括本地区以外其他地区居民,因此在基础部门的就业人口又被分为两部分,一部分是专门服务本地区以外其他地区居民的基本活动人口,另一部分是服务于本地居民的非基本活动人口。非基础部门的就业人口全部服务于本地居民,因此其就业人口全部为非基本活动人口。这样,基本活动人口主要是基础部门中为本地区以外居民服务的就业人口,而非基本活动人口则包括基础部门中为本地区居民服务的部分以及非基础部门的全部就业人口。在基本活动人口与非基本活动人口之间,存在着内在的比例关系。

进一步地,这些非基本活动人口又可以分为两部分:一部分为生产性活动人口,另一部分为生活性活动人口。生产性活动人口主要指从事与生产性活动相关行业,如制造业、生产性服务业(本文简称为“生产性部门”)的就业人口。生活性活动人口是指主要从事生活性服务业(本文简称“生活性部门”)的就业人口[10]。生产性活动人口与生活性活动人口之间存在着内在比例关系,与上述基本活动人口之间也存在内在比例关系。

全部的常住人口,包括上述就业人口以及非就业人口(包括老人、孩子以及其他未接受教育、全职家庭主妇、现役军人等不在劳动力市场的所有非就业人口)(3)本文的非就业人口概念与被抚养人口概念相同,后面不再进行区分。,二者之间也存在比例关系。

上述各类别人口在结构上存在相互依赖关系,在数量上存在匹配关系。各类人口之间的逻辑关系如图1所示。

图1 城市基础、非基础部门模型下的城市总人口组成分类

2.确定北京非首都功能疏解所涉及行业,以及与上述各类就业人口之间的关系

根据北京城市定位四个首都核心功能,以及北京市禁止和限制行业的产业疏解方案,确定北京市核心功能和需要疏解的非首都功能所对应的行业,并进一步区分出基础部门与非基础部门。然后通过剥离疏解和限制的行业,在给定合理的就业人口内部比例系数下,确定北京市在保持产业链合理配置和城市可持续发展前提下,应该保有的就业和常住人口规模。

本文的主要计算步骤和流程如图2所示。

图2 产业疏解背景下北京人口保有规模的计算流程图 数据来源:《北京统计年鉴》(2013—2018)、《中国统计年鉴》(2013—2018),以及2017年北京各区统计年鉴。

三、计算过程及结果

1.辨识北京市的基础和非基础部门

关于基础与非基础部门辨识的应用方法主要有五类,分别为普查法、残差法、正常城市法、最小需要量法和区位商法,其中前四类方法多依靠微观调查,通过城市的调查数据掌握各个行业的资料,进而划定城市的基础部门与非基础部门。虽然这四类方法有准确性相对较高的优势,但是调查过程太过复杂,对于规模庞大的城市和地区几乎难以完成,因而多用于理论分析。而区位商法则是从宏观角度对基础部门和非基础部门加以区分,大大简化了辨识的难度,在计算城市经济机构的研究中被广泛应用,一些学者也利用区位商的方法来说明北京基础行业与首都核心功能的划分[8,11]。因此本文采用区位商法来分辨北京的基础和非基础部门。

区位商(Location Quotient, LQ),又被称区位熵,主要用于表示区域内某一行业的规模水平或专业化程度。其前提假定为全国经济部门结构能够满足全国人口的需求,因此当各城市具有相同的劳动力结构时即可满足本城市的内部需求,超出全国平均的部分为满足城市以外的需求。根据中国的现实经济发展状况,我国已拥有完整的产业链(4)盘和林从“四个维度”看日趋完整的中国产业链[EB/OL].http://www.sohu.com/a/314721878_614005。在工业体系中,按照联合国的标准所有的工业总共可以分为39个工业大类,191个中类,525个小类,目前中国作为全球最大的制造业国家,已具备完整的工业体系。此外,2016年我国产业链自给率为20%,居世界第一,呈现出显著的产业链优势[12]。由此可以得出,全国范围内的经济部门基本满足中国内部需求,满足区位商的假定和使用条件。

综上所述,参照以往研究以及艾泽曼(Lsserman)的做法[13],在区分北京市基础部门和非基础部门时采用区位商计算哪些产业的发展超过了全国平均集聚水平,具有基础性行业特征。计算公式为:

该公式的具体含义是以全国为参照考察北京各行业的专业化程度。如果北京某一行业就业量的比重超过全国平均水平,即LQ>1,那么该行业专业化水平较高,划分为基础部门,具有发展成为核心功能的潜力;如果LQ<1,则意味着北京这一行业的发展低于全国平均水平,可划分为非基础部门。北京各行业区位商如表1所示。

表1 2016年北京各行业的区位商计算 万人,%

数据来源:《中国统计年鉴2017》和《北京统计年鉴2017》。

经过计算,发现目前北京的基础行业(5)本文的基础行业是对应基础部门的具体行业,下同。主要有信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,卫生和社会工作,教育,公共管理、社会保障和社会组织等,全部集中在第三产业。而非基础行业主要有电力、热力、燃气及水生产和供应业,农林牧渔业,住宿和餐饮业,建筑业,制造业,居民服务、修理和其他服务业,批发和零售业,采矿业等,主要集中在第一和第二产业,可以看出北京的产业结构以服务业为主,较为优化。

2.基本活动人口和非基本活动人口规模计算

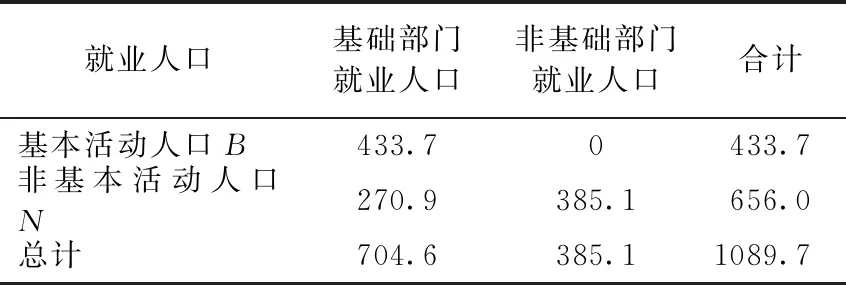

根据上面对基础部门和非基础部门的区分,非基础部门的所有就业人口均属于非基本活动人口。而对于基础部门就业人口来说,以全国分行业的就业人口占全国总就业人口比重为参照系数(见表1第3列),带入北京基础部门的各行业就业人口规模中,求得的就业人口主要是为北京本地居民服务,即非基本活动人口,其余基础部门的就业人口则为基本活动人口。另外,非基础部门的就业人口全部为非基本活动人口,二者相加得出全部非基本活动人口,结果见表2。

表2 基本活动人口与非基本活动人口计算表 万人

数据来源:《北京统计年鉴2017》。

由表2可知,目前北京市的基础部门总就业人口为704.6万人,其中基本活动人口为433.7万人,占总就业人口的39.8%。基础部门中非基本活动人口为270.9万人,非基础部门中的非基本活动人口为385.1万人,共计656.0万人,占总就业人口的60.2%。由此可知,非基本活动人口的数量多于基本活动人口。

3.确定生产性活动人口和生活性活动人口规模

按照《北京市生活性服务业统计分类(试行)》的标准,对上述非基本活动人口所在行业中属于生活性服务业的行业区分出来,合并其就业人口,就是生活性活动人口,余下的非基本活动人口均属于生产性活动人口,结果见表3。

表3 生产和生活性活动人口划分及规模 万人

数据来源:《北京统计年鉴2017》。

注:根据《北京市生活性服务业统计分类(试行)》标准,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业有部分内容为生活性服务业,但这三个行业更多具有典型生产性服务业的特征,因此本文归为生产性服务业。

4.各部门之间比例(α、β、γ、λ)系数的计算与选定

各部门之间的比例由城市基础部门模型推导得来[10]。假设在城市基础部门模型中城市基础部门的基本活动人口为B,非基础部门和基础部门的非基本活动人口为N,其中生产性部门就业人口为N1,生活性部门就业人口为N2,同时假设城市总人口为P,就业人口为L,非就业人口为e。按照城市基础部门模型,基本活动人口与非基本活动人口之间存在匹配关系,非基本活动人口进一步细分的生产性活动人口和生活性活动人口主要为本区的基本活动提供支持,因此生产性活动人口与基本活动人口之间同样存在配套关系,假设系数为α,得:

N1=α*B

(1)

而生活性活动人口是为所有人口生活服务的,因此与总人口之间存在关系,假设系数为β,得:

N2=β*P

(2)

此外,人口抚养比γ是非就业人口e与就业人口L之间的比例关系,可以表示为:

γ=e/L

(3)

根据公式:

P=B+N1+N2+e

(4)

展开可得:

P=B+αB+β(B+N1+N2+e)+γ(B+N1+N2)

(5)

根据(1)式、(2)式、(3)式进一步推导与合并,可以得到:

P=[(1+α)/(1-β-β*γ)]*(1+γ)*B

(6)

令总就业人口与基本活动人口之比为λ,由此可得:

λ=(1+α)/(1-β-β*γ)

(7)

则上述公式可表示为:

P=λ*(1+γ)*B

(8)

根据以上公式和表2、表3的分类,采用2013—2017年五年统计数据,求得北京市基本活动人口与生产性活动人口和生活性活动人口以及总人口的关系如表4所示。

表4 北京市各活动人口与总人口之间关系系数

数据来源:《北京统计年鉴》(2014—2018)。

由表4可知,生产性活动人口与基本活动人口之间的系数α、人口抚养比γ以及总就业人口与基本活动人口λ呈现下降趋势,其中λ的系数下降最大,为0.483,α的系数下降0.171,γ的系数下降0.165。生活性活动人口与总人口的系数β呈先下降后上升的趋势。为尽量减少系数变化所造成各活动人口之间的关系波动,本文选取各系数的平均值作为最终的系数大小,各系数结果如表4中的平均值所示。

采用近五年的平均值代表北京各行业之间的比例关系,是基于以下两点:一是由表4可知,各系数大小呈现出较为平稳的趋势,仅产生较小波动。二是根据北京近五年来经济与能源优化发展情况。由《北京统计年鉴》可知,2013—2017年北京地区生产总值年均增长7.1%,达到2.8万亿元,一般公共预算收入年均增长10.4%,达到5430.8亿元,第三产业比重达到80.6%;地区生产总值能耗、水耗和二氧化碳排放分别累计下降22.5%、22.0%和28.2%,能源利用效率位居全国首位(6)http://news.ifeng.com/a/20180131/55636785_0.shtml。基于此,笔者认为现有行业关系系数在未来一段时间能够继续为北京城市发展提供支撑。此外,尽管雄安新区的规划和建设可能会影响北京各行业的匹配关系,但根据已有研究,雄安新区现有人口113万,远期将承载200万至 250万人口[14]。假设雄安新区人口全部由北京迁入,也仅占北京人口的5%左右,但实际雄安新区人口也会由其他地区迁入,这一比例会更小,因此本文计算时作忽略处理。

5.北京基本活动人口保有规模方案设定

由于首都的四个核心功能:政治中心、文化中心、科技创新中心和国际交往中心都具有全国甚至国际意义,它们绝不仅仅为北京本身服务,因此都属于基础部门,这个结果与我们用区位商计算的基础部门辨别结果基本一致,均为基本核心功能。

从产业疏解角度说,除了上述首都核心功能对应基础行业以外,北京的基础行业还应该包括计算出来的其他未受到《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》加以禁止和限制的基础行业。因此北京市应保留的基础行业包括:①首都核心功能所涉及的行业:公共管理、社会保障和社会组织,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,国际组织。②未加以禁止和限制的行业,主要是指《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》中未禁止和限制的行业大类以及中类基础部门。其余未保留的基础行业应给予疏解,需要说明的是,未保留的基础行业并非全部进行疏解,而仅指对基础行业的基本活动人口部分进行疏解。这是因为基础行业内部的基本活动人口是指超过全国平均就业规模的人口,该行业未超过全国平均就业规模的人口为非基本活动人口,应按比例给予保留。

具体行业的基本活动人口保有规模测算主要根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》对大类和中类的基础行业禁止限制情况进行保留,互联网和相关服务等细分到小类按照行业内部禁止限制部分进行按比例保留(7)互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、商务服务业在《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》中划分到小类,由于没有直接的就业数据,本文通过行业种类和资产规模等加以估算。其中互联网和相关服务、软件和信息技术服务业禁止和扩建的为互联网数据服务中的数据中心、信息处理和存储服务中的数据中心,占细分小类行业数目的1/6,因此本文将剩余小类行业按总就业规模的83%计入基本就业人口;商务服务业禁止的为京外中央企业和市属国有企业,按照国有企业和其他类型企业的资产规模(约为3∶7),将行业规模的70%计入到基本就业人口;其他行业的调整以行业中类的就业规模比重为准。。此外本研究还考虑了《北京市新增产业的禁止和限制目录》中涉及的分地区禁止限制情况,即根据不同地区对基础行业的禁止限制情况进行按比例保留(8)具体按照19个行业中不同地区的就业比重,对基础就业规模进行再一次的分类,计算规则为:基本活动人口规模=∑城六区行业调整的就业人口+∑城市副中心行业调整的就业人口+∑其他地区行业调整的就业人口。。表5列出了《北京市新增产业的禁止和限制目录》中各地区对基础行业的禁止和限制情况以及各行业的就业人口、占比以及保有规模。

表5 北京各地区大类和中类限制情况以及基础部门就业人数 万人

数据来源:《北京统计年鉴2017》和《中国人口和就业统计年鉴2017》,表中的“部分”是按照小类进行计算。

6.计算北京保有就业人口与总人口规模

表6 非首都功能疏解下的北京各部门人口保有规模 万人

注:本表最终数据的小数点采取了四舍五入计算。

结合首都核心功能所涉及的基础行业、《北京市新增产业的禁止和限制目录》和表5中具体大类和中类行业划分及就业人数,并按照前述给出的就业人口内在比例关系,求得在北京疏解方案下需要保有的基本活动人口、生产性活动人口和生活性活动人口以及总人口规模(见表6)。

由计算结果可知,北京市如果要保证首都核心功能的充分发挥,同时又能维持城市的持续发展活力,北京市需要保留的最低总就业人口规模为940万,其中基本活动人口为361万,非基本活动人口规模为579万。在非基本活动人口中,生产性活动人口为278万,生活性活动人口为301万,生活性活动人口高于生产性活动人口。需要保留的总人口规模为1800万。

四、基本结论与政策启示

采用城市经济学中的行业人口匹配方法,尝试测算了维持城市可持续发展前提下,北京必须要保有的最低人口规模。这个最低并非是最优或者合理规模,而是代表了一种界限,即如果目前北京市人口规模最低不能少于1800万,则能保证北京城市健康和可持续发展。

本文得出的政策启示如下。

首先,要通过产业疏解带动人口疏解必须以维持城市发展活力为前提。

其次,城市人口并非越少越好,而是存在一个基本下限。当城市人口规模变动步入一个下行轨道时,如何稳定城市人口,使其能够在发挥首都核心功能的同时,维持城市正常运转和持续发展活力,将成为今后摆在各级政府面前的重要挑战。因此政策上也要做到未雨绸缪。

再次,在非首都功能疏解过程中,要注意首都核心功能对应行业以及与其匹配行业之间的合理比例关系,在疏解过程中对于不同行业的纵向联系要做充分的估计,避免仅从水平层面考虑行业或者产业的关系和疏解,否则将会对城市的持续发展活力带来不利影响。

尽管本研究是在一定假设条件下做出的推算,但能够为学界对城市所能保有的最低人口数量作出一定的参照。而本研究更为重要的价值在于,尝试从一种新的视角来认知北京城市人口规模调控,使我们可以更全面地、多角度地理解疏解人口与保持城市人口活力的关系,理解首都核心功能与非首都功能的关系。最后,本文主要为基于现状的静态分析,关于动态的变化期待在未来研究中进一步加强。