“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型

张聪伟 黄丹青

摘要:文章研究“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型。针对当前初中化学复习教学的现状,提出从“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式,并以“再识分子、原子”为例,围绕知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度阐述了初中化学课堂教学转型模式下的复习教学设计与启示。

关键词:学以致知;学以致慧;课堂转型;分子原子

文章编号:1008-0546(2020)04-0018-03

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2020.04.004

福建省初中毕业和高中阶段学校招生考试于2017年收归福建省教育考试院统一命制试题已经两年。从过去的两年试题看,化学试题通过学科基础知识为载体考查学生的关键能力与核心素养,充分体现学科特质与育人价值。试题的这一特征对初中化学复习教学提出了新的挑战。但当前大多数的初中化学复习教学之后,对学生进行评测发现学生的知识碎片化、思维零散化。不能从连续、整体的视角来审视化学知识。显然这样的复习教学不能达成对关键能力与核心素养的培育要求。2018年11月8日笔者受邀为“2018年福建省初中化学学科复习研讨会”开设了“再识分子、原子”观摩教学,并得到福建省普通教育教学研究室化学教研员黄丹青特级教师的点评。观摩课提出从“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式。以沪教版化学教科书[1]“再识分子、原子”复习教学为例,通过调整角度重新建构新的情景,将复习的知识转化为问题引导学生深层次的思考,使得问题解决过程就是知识呈现与认知发展的过程。帮助学生在知识的学习中达成关键能力与核心素养的培育,化知为慧。

一、“学以致知”到“学以致慧”的三维课时教学目标剖析

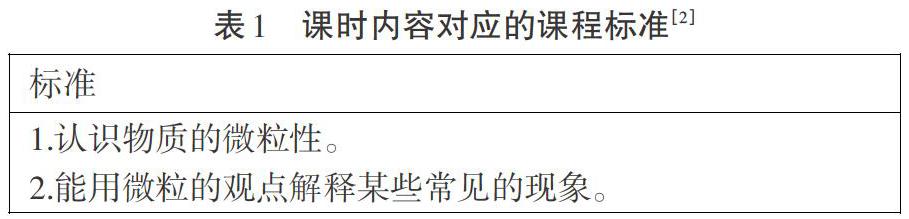

基于对该课时教学内容下的课程标准(表1)的分析,结合此阶段学生对分子、原子知识碎片化、思维零散化的特点,将“再识分子、原子”复习教学定位在下面三个维度进行“再识”。通过“再识”,在知识与技能维度达成对学科知识的拓展升华,在过程与方法维度建立}人识思路和整合思维模型,在情感态度与价值观维度感受化学在生活与社会实际问题解决中的价值。

1.通过多媒体展示分子、原子在生活、生产中的相关现象与应用来感知物质是由极小的微观粒子构成的,通过剖析相关的现象与应用感受分子、原子的基本特征与本质区别。

2.通过已有的知识引导学生设计分子、原子基本特征的验证性实验,对分子、原子相关性质的探索,培养信息获取能力、形成现象反映性质、性质决定现象的化学思维;用微观示意图表征微粒的运动变化以及物质变化过程中微粒的运动变化,帮助学生構建宏观现象和微观本质的桥梁,初步感受模型认知下的证据推理。

3.引导学生参与感知微粒存在一感受微粒性质一感悟微粒价值的三个维度相关问题讨论,让学生在讨论中,获取科学的认知思路和思维方法,帮助学生建立起认识物质世界的化学视角以及解决化学问题的一般思路和方法,达成“学以致知”到“学以致慧”。

二、“学以致知”到“学以致慧”的教学设计过程

教学片断一:认识微粒种类

教师:在前面的课上我们已经知道:物质是由微粒构成的。在科技发展日新月异的今天,微粒的研究与应用已和我们的生产、生活息息相关。同学们,你们想知道现在对微粒的研究与应用发展到什么程度了吗?我们一起来看一段视频。

视频展示:2016年诺贝尔化学奖视频

教师:通过视频,我们不仅知道现在对微粒的研究与应用发展到什么程度,而且我们也获知分子机器人在未来解决开发新材料、能量存储系统等领域提供了可能。所以今天我们有必要对微观世界的粒子做一个延伸性的再认识。

教师:同学们请看这是金刚石、于冰的实物图片,请你回忆这些物质是由哪些微粒构成的?

学生(曼君):金刚石、干冰分别是由原子、分子构成的。

设计意图:《义务教育化学课程标准(2011年版)》的教学实施中建议“创设真实而有意义的学习情景”。此环节通过展示2016年诺贝尔化学奖视频,让学生在真实而有意义的学习情景中感受人类对微观世界的探索、应用与研究方向,在体会微观世界的真实性与可观测性的同时,激发学生对化学学科的价值认同及学习兴趣。为本节提出“再识”埋下伏笔。

教学片断二:理解微粒性质

教师:我们一同来回顾一下这些构成物质的微粒有什么性质呢?

学生:(铮铮):微粒很小、微粒不断的运动、微粒之间有空隙。

教师:你能从我们的生活中找到实例来说明微粒具有相应的性质吗?

学生:(铮铮):将糖块放于水中,糖块慢慢溶解,整杯水都变甜了。

学生:(宛静):经过花园,园外闻到花香。

学生:(王涛):铁轨受热膨胀,遇冷收缩。

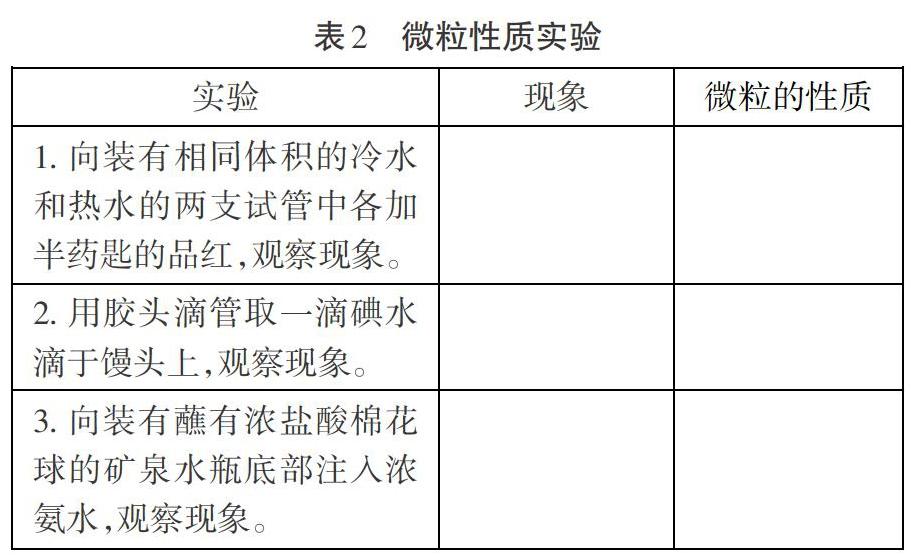

教师:刚才我们在生活中找到了很多实例来说明微粒具有相应的性质,我们也可以通过实验的方法来验证这些性质。老师想请同学们分组讨论你们可以设计哪些实验来验证微粒的相关性质呢? 学生:出出出出 教师:同学们设计的都很好。老师这里也有一些实验(表2),大家一起来动手完成。

4.分组实验在透明的塑封袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用将口塑封紧,然后放入热水中观察现象后再放到冰水中。

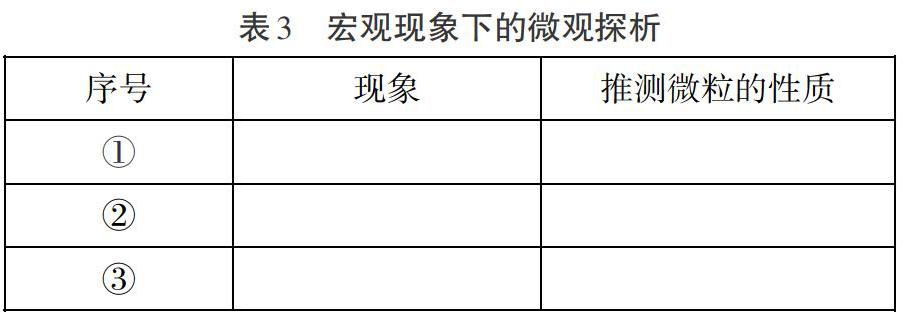

填表(表3):根据你看到的现象,从微观的视角思考现象背后的原因。

设计意图:《义务教育化学课程标准(2011年版)》的教学实施中建议“设计科学探究活动,加强实验教学”。此环节意图先通过帮助学生回忆微粒的性质,再从生活中寻找实例来说明微粒的相关性质,进而设计实验来验证性质。这样的设计打破了传统复习教学重知识、轻实践的特点。通过以思维为基础的教学活动来整合碎片化知识,使碎片化知识系统化、结构化。

教学片断三:开展微观分析

问题组:

1.容积为40L的钢瓶在加压条件下可以装入6000L的氧气(罐内氧气为液态),请你针对这一事实思考这和氧气的哪些性质有关?

2.图l是水的两种变化,结合图示回答问题?

①从宏观上分析,甲乙两图所示的两种变化的本质有什么不同?

②从微观上分析,你认为这两个过程什么变了,什么没变?怎么变的?你能用图示来表示这两种变化吗?(学生分组用不同颜色的磁粒活动。)

3.如何从分子的角度理解空气是混合物,氧气是纯净物?(学生分组用不同颜色的磁粒来表述。)

今天我们立足分子、原子的性质去分析物质的组成与变化,并用模型去理解。这其实就是我们化学学科独特的思维方式,即宏观一微观一符号。最后我们一起来拓展微观认识

设计意图:《义务教育化学课程标准(2011年版)》的教学实施中建议“注意贴近学生的生活,联系社会实际。设置能有效驱动学生深度学习的问题情境和多样化的学习活动,让学生在问题解决的过程中习得内在的学科原理及思想方法”。此环节通过设计出现在学生身边熟悉的真实生活、社会生产的问题,让学生在问题讨论中、建构知识系统过程中,获取科学的认知思路和思维方法,帮助学生建立起认识物质世界及解决相关化学问题的一般思路和方法I31,从“学以致知”到“学以致慧”。

教学片断四:拓展微观认识

视频:2018年分子机器人研究现状与未来展望

教师介绍:分子机器人在材料、医疗、药物、能源领域的研发都有新的突破。其中我们华裔科学家钱璐璐带领的团队研发的能识别特定信号的分子机器人,该分子机器人能在血液和细胞中定点传递并投放药物,很好地解决了治愈血癌方面的某些难题。通过这节课的学习,我们更有理由相信,未来在诸多领域它将带给我们更多令人激动的应用。老师更期待未来在这些研究领域有你们的身影。

设计意图:此环节通过播放2018年分子机器人研究现状与未来展望的视频,与开头形成首尾呼应。同时也让学生感受化学微观世界的研究价值与意义。体会“从生活到化学、从化学到社会”的学科价值与学科前沿。

三、“学以致知”到“学以致慧”的教学启示

1.课时教学目标素养化

“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式,通过基于课程标准与福建省初中学科教学与考试指导意见对三维课时教学目标界定,结合校情、班情进行剖析,将课时教学目标素养化。让学生在掌握知识的同时渗透化学学科“宏观-微观-符号”“定性-定量”“组成-性质-结构-用途”等学科素养[4]。

2.课堂教学过程问题化

“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式,基于课时目标的素養化,按知识内在规律和思维逻辑线索有序梳理。将课堂教学知识结构化,课堂教学过程问题化、观念化,教学问题情景化。帮助学生在情景化的问题下完成知识的建构与思维的形成。

3.课堂教学思维显性化

“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式,基于课堂教学过程问题化,将知识解离成情景包装下的问题组,引导学生在解决不同层次、螺旋上升的问题组的过程中让化学学科思维显性化[5]。从而达成“转知成慧”。

“学以致知”到“学以致慧”的初中化学课堂教学转型模式,通过课时教学目标素养化、课堂教学过程问题化、课堂教学思维显性化。转变当前化学复习教学重复讲、练、测、考的模式。帮助学生在复习教学中,实现初中化学课堂教学转型,达成“学以致知”到“学以致慧”。

参考文献

[1]王祖浩,王磊.义务教育化学课程标准实验教科书·化学(上册)[M].上海:上海教育出版社,2014

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012

[3]王云生.课堂教学转型:基于问题的课堂教学模式的应用[J].化学教学,2015(6):10-13

[4]张聪伟,陈美钗.化学学科观念统摄化学知识的教学设计——以“认识化学变化”单元复习教学为例[J].福建基础教育研究,2015(2):68-70

[5] 张聪伟,叶燕珠.基于课时个性化作业设计提高初中化学复习效果——以“应用广泛的酸碱盐”复习教学为例[J].福建基础教育研究,2017(4):127-128