问题驱动促素养发展的微项目教学实践

郑敏

摘要:新课程倡导创设真实问题情境,促进素养发展的教学。在进行“氢键与物质的性质”的教学实践中,选取最熟悉的水为素材,将概念知识、实验探究、模型应用等通过“4MAT”问题驱动融合成以“冰为什么浮在水面上”为主题的微项目学习,培养并发展学生的化学学科核心素养。

关键词:核心素养;微项目:4MAT;问题驱动

文章编号:1008-0546(2020)04-0021-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2020.04.005

一、以素养发展为目标的微项目教学

普通高中化学课程标准(2017版)提出,重视开展“素养为本”的教学,促进学生学习方式的转变,培养创新精神和实践能力[1]。一线教师从关注“知识讲授、技能灌输”的教学过程,转变到关注学生“探究原理、构建观念”的思维过程和素养发展。采用“项目式学习”成为了老师们实施教学的一种有效途径。发现并尝试解决生活中的实际问题,研究具体的任务活动,完成相关主题单元的教学,达成知识构建与学科能力提升的目标。

“项目式学习”对学生的思维能力具备一定的要求。教学中可依据课型、学情及所要达成的目标,开展“微项目学习”。笔者常常在备课中思考:一是确定通过什么样的主题来提升、发展学生的素养;二是如何帮助学生经历知识的建构过程,使学生真正成为学习的主体;三是设计哪些问题情境,驱动学习,发展学生的化学学科能力。

二、問题驱动教学模式

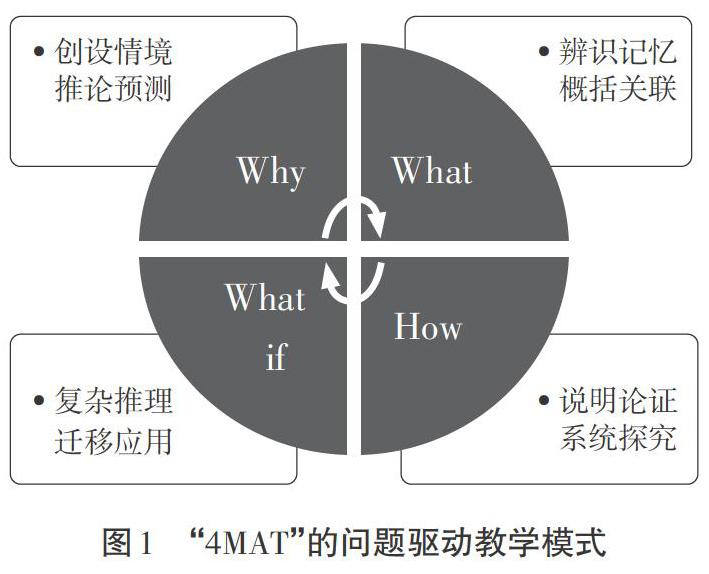

开展“微项目学习”,核心策略是真实情境下的问题驱动。为学生提供层层深入的问题情境,维持积极的学习状态,使每位学生都能根据自己的理解主动参与思考、探究。因此,问题驱动必须要遵循人类学习的认知过程。美国学者麦克卡锡借鉴教育学、心理学、脑科学提出了“4MAT”教学模式(自然学习模式),根据人们处理信息的方式将学习的过程主要分为了四个部分:Why?(为什么),What?(是什么),How?(如何用),What if?(又能如何用)2I。由具体经验引发思考观察、抽象概括、主动实践,每一步骤学生都会遇到挑战并被要求付出努力以获取有价值的知识。

“4MAT”开展问题驱动的教学模式,可以展示学生对一个概念的理解应用过程,体现了以学为主的思想。结合王磊教授的文章《化学学科能力及其表现研究》中所提出的学习理解、应用实践、迁移创新的能力要素[3],笔者以化学概念原理知识为主题,思考形成“4MAT”的问题驱动教学模式(图1)。在问题驱动的学习方式中,实现知识与能力的融合,发展学生的化学核心素养。综合以上思考,笔者执教的课例“氢键与物质的性质”获厦门市基础教育课堂教学改革创新大赛一等奖。现结合课例谈谈教学实践中的做法,以期得到反思和启示。

三、微项目教学实践

现行高中化学教科书《物质结构与性质》(选修3)中关于“氢键与物质的性质”的教学内容,重点是理解氢键的本质,并能解释氢键对物质性质的影响。此前学生掌握化学键、范德华力等各种作用力的概念、本质及其对物质性质的影响,为学习氢键奠定了知识和方法层面的基础。但往年的经验中发现,学生对氢键的问题易存在迷思问题。具体为:(l)认为氢键是一种特殊化学键;(2)有氢原子就能形成氢键;(3)水在气态、液态和固态时均有氢键存在;(4)氢键的强弱不同于共价键、离子键,但不知如何比较。究其原因是知识在传授中只关注概念的讲解和运用,而没有遵循学生的认知过程,造成理解不深刻,遇到真实复杂问题就无从下手。

为此,笔者选取学生最熟悉的物质“水”,将概念知识、能力发展、实验探究通过问题驱动融合成以“冰为什么浮在水面上”为主题的微项目学习,开展“4MAT”的问题驱动教学促素养发展的教学实践。从宏观到微观、定性到定量的角度,帮助学生理清氢键的本质及形成条件,发展学生“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”的核心素养。

1.教学目标

(1)通过比较和分析H2O、H2S、H2Se、H2Te的范德华力和沸点的大小,了解水分子间存在一种特殊的作用力一氢键。发展学生分析数据从中寻找充分证据并解释证据与结论之间的关系的能力。

(2)通过手持技术实验探究分子间作用力的大小,引导分析物质状态变化过程伴随发生的能量转化与物质微观结构之间的关系。加深对氢键本质的理解,知道氢键形成的条件及强弱的影响因素。发展学生宏观辨识与微观探析、科学探究与创新意识的素养。

(3)通过氢键球棍模型的搭建等探究活动,构建氢键结构的认知模型,并能运用模型解释氢键对物质性质的影响。发展学生证据推理与模型认知的素养。

2.教学流程

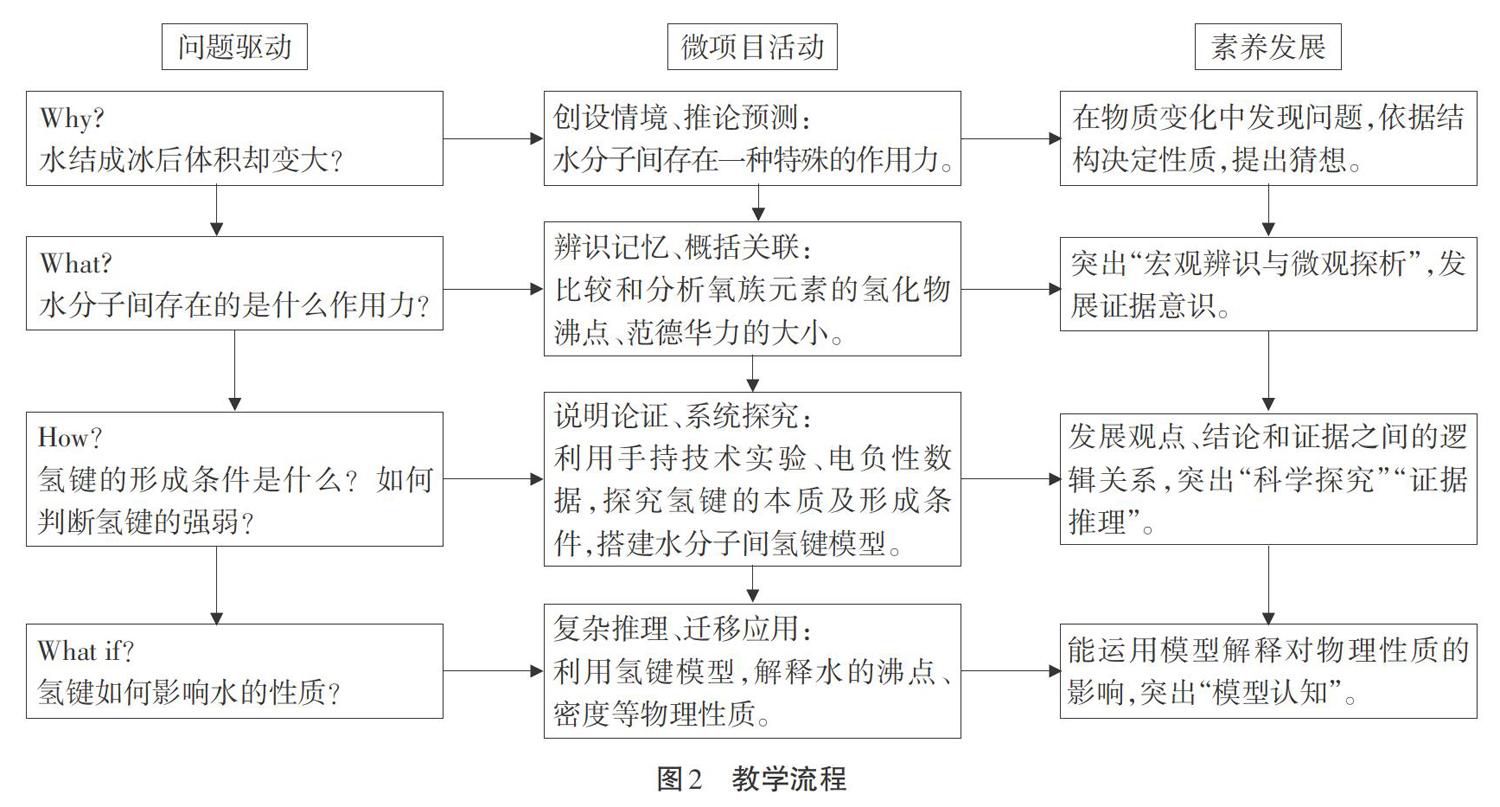

教学流程如图2所示。

3.教学实施

[教学环节1]创设情境、推论预测

情境导入:在遥远的两极,固态水以冰川形态浮在水面上,保留下层热量,使水中生物在寒冷的冬季得以生存。冰为什么会浮在水面上?同学们有没有相关想法或生活经验?

学生联想:把一瓶水放入冰箱,可能会将容器撑破。温度降低,引起水的体积增大。

问题启发:根据所学知识,物质由液态变成固态通常是微粒间距离更紧密,体积会变小。

水结成冰为什么会出现体积增大的反常现象?雪花为什么是六边形的?

学生猜想:降低温度时,可能是有分子间作用力的存在使得水分子间按照一定规则排列,形成体积更大的冰。

设计意图及诊断评价:从生活中的例子切入,出现认知冲突。引发学生的兴趣和思考,提出猜想。诊断并发展学生认识物质行为的水平(宏观水平、微观水平)。

[教学环节2]辨识记忆、概括关联

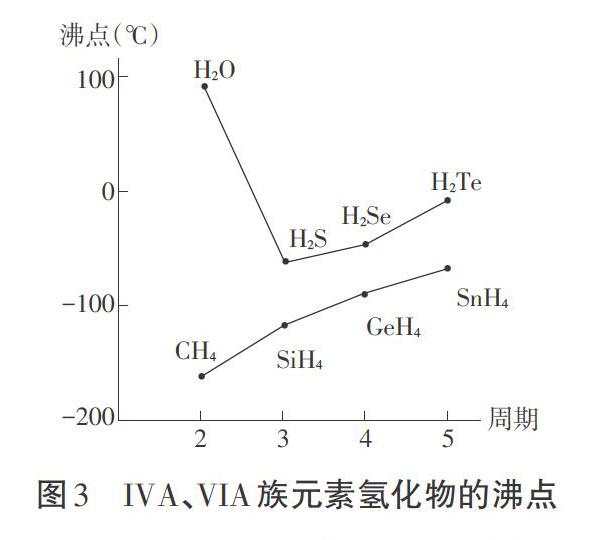

素材分析:对比IVA族、VIA族的元素氢化物的沸点曲线图(图3),已知水的范德华力是16.4kj/mol,硫化氢的范德华力是21.14kj/mol。结合以上信息,从宏微结合的角度辨识水分子间存在的是什么作用力呢?

学生讨论:依据范德华力规律,IVA、VIA族元素的氢化物结构相似,水的沸点应该低于硫化氢的沸点。水的沸点的反常,说明水分子间存在着不同于范德华力的一种特殊作用力。

问题启发:该作用力影响了水的沸点,还影响了水结成冰过程中的体积变化。联想微粒间作用力的强度、方向性、饱和性等知识,思考该作用力可能具有的特征?

学生主张:水的沸点升高,推测该作用力的强度可能大于范德华力。水结成冰的体积增大,推测该作用力可能具有一定的方向性。

设计意图及诊断评价:分析图表数据,关联所学的范德华力知识,对水的沸点反常、体积变化的反常展开激烈的讨论。在宏观辨识与微观探析中,寻找数据、结构的证据,提出主张,诊断并发展学生探究物质行为的证据意识。

[教学环节3]说明论证、系统探究

问题启发:经过数据计算,人们发现水分子间的范德华力(16.4kj/mol)大约只占冰中水分子间作用力测定值的1/6。水分子间另一种特殊的作用力是氢键,增强了分子间的相互吸引。以水分子的结构为例(图4),分析氢键的本质是什么,是否具有方向性?

学生实证1:由于氢、氧原子的电负性差异,一个水分子结构中带部分正电荷的氢原子和另一个水分子中带部分负电荷的氧原子充分接近时,产生的静电作用。

学生实证2:利用球棍模型搭建水分子间的氢键,每个水分子最多可与四个水分子形成四个氢键。说明氢键具有方向性和饱和性。

追问思考:氢键的本质是静电作用且有一定程度的轨道重叠,通常用X-H-Y表示,那么是不是含有H原子的分子就能形成氢键?氢键的形成条件有哪些?

實验探究:为解决这一问题,选择含有氢原子的乙醇、正戊烷为研究对象。利用手持技术开展实验,使用温度传感器记录相同条件下乙醇、正戊烷挥发过程中的温度变化,表征分子间作用力的大小(图5[4]。

学生实证3:由实验可知,相同条件下的挥发过程中,乙醇温度下降的幅度比正戊烷小(图6)。温度下降的幅度表征了分子间作用力的大小,说明乙醇分子间除了范德华力外还存在氢键。证实O-H可形成氢键,C-H难形成氢键。X-H-Y结构中,X原子、Y原子有较强电负性,易形成氢键。

构建模型:“氢键”这一静电作用的形成条件是:①具备高正电性的H原子;②X原子、Y原子有较强电负性且半径很小(主要是周期表右上角的N、0、F原子)。X原子、Y原子电负性越大,氢键越强。可依据氢键本质判断NH3、H20、HF分子间氢键的强弱。

设计意图及诊断评价:利用作用力数据、手持技术实验、曲线表征等多角度的证据,通过推理、论证等方法认识氢键的本质特征、形成条件、强弱因素,建立氢键的认知模型。诊断学生对科学本质的认识水平,能从定性与定量结合上收集证据,发展“证据推理与模型认知”的核心素养。

[教学环节4]复杂推理、迁移应用

情境应用:氢键是如何影响水的性质,运用氢键模型解释冰为什么浮在水面上?

学生解释:水结成冰时,由于氢键的方向性、饱和性,水分子间能最大程度形成氢键。使得冰晶体的微观空间存在空隙,体积膨胀,密度减小,因此冰能浮在水面上。

追问思考:以一定质量的水为例,解释不同温度下水的体积、密度变化(表1)?

学生推理l:温度升高,一定质量的冰融化成水时,破坏了部分的氢键结构,体积变小、使水的密度有增大的倾向。

学生推理2:温度升高,水分子的热运动增大了微粒间距离,体积变大,使水的密度有减小的倾向。

学生推理3:水的密度随体积、微粒间距离而变。在O℃ -4℃时,氢键的存在是影响体积的主要因素,水的密度达到最大。4℃后,水分子距离是影响体积的主要因素,水的密度变小。

拓展:氢键是一种特殊的分子间作用力,也可以存在于分子内部的原子团之间。氢键可用于解释物质的熔沸点、电离、溶解性等物理性质。在通常情况下,水在lOO℃沸腾,但要加热到lOOO℃才会有部分分解。一般规律下,氢键的作用力远小于共价键且大于范德华力,稳定性强的水分子为一切生命提供了生存资源。

设计意图及诊断评价:回归真实情境,理解氢键对水的性质的影响,建立观点、结论和证据之间的逻辑关系,提升运用氢键模型解释化学现象的能力。诊断学生对物质宏观性质和微观结构的辩证关系的认识水平,培养从科学数据分析推论的务实科学态度。

四、即时测评及反馈

课后,笔者对授课班级进行纸笔测试,收回有效答卷46份,题目与数据如下(表2)。

数据表明,学生对于氢键的概念及形成条件掌握程度较好,知道氢键对水的性质的影响。第1题,有1/3同学不能理解溶解性与氢键的关系。第2题,D选项占比80.4%,说明大多数学生能在复杂情境中,对比分析、判断氢化物沸点大小。第3题,考查氢键的存在方式及对物质性质影响的表述,B选项、C选项各占比6.5%,说明部分学生对于氢键知识还需提高辨识记忆、概括关联的概念理解能力,才能更好的迁移应用。课堂后测即时评价学生在学习活动中知识的获取与应用水平,有效检测微项目学习效果。

五、反思与启示

化学是源于实验探究的一门科学。以“冰为什么浮在水面上”为微项目主题,开展“4MAT”的问题驱动教学模式,探究氢键的概念和应用。利用数字化实验的温度传感器记录相同条件下乙醇、正戊烷的挥发过程中的温度变化,生成数据曲线。把抽象的分子间作用力通过温度曲线直观化,并证实了氢键对物质沸点的影响。通过情境分析、创新实验、构建模型,在实践中发展了学生的核心素养,体会学以致用的过程。

对于一些抽象的、难理解的知识通过科学探究具象化的呈现给学生,开展基于教材、源于生活的微项目学习。为达成知识、能力、素养提升的目标,在教学中需要设计好Why(为什么)、What(是什么)的知识问题链,选择合适的具体情境引发思考观察,让学生探究概念模型的构建。需要优选How(如何用)、What if(又能如何用)的素材问题链,搭建实践、拓展的平台,让学生深化概念模型的运用。

想要落实学科核心素养,高中化学课堂教学必须有所创新,例如转变课堂教学理念、结合传统与现代实验技术、思维发展与观念构建等方面。以实验创新、视频演示、学案导学、智慧课堂等多元策略实施微项目学习,将化学知识的本源性输入转为结构化输出,实现学科育人价值。

参考文献

[l] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018

[2]何翔.基于4MAT系统开发促进知识深层理解的学习策略[J].化学教育,2016(23):41-47

[3] 王磊,支瑶.化学学科能力及其表现研究[J].教育学报.2016(4):46-56

[4]何庆辉.促进学生学习微观抽象概念和理论的教学研究——以“分子间作用力与物质性质”[J].化学教育,2016(17):20-25