围岩变形机理及控制研究

荆俊杰

(山西新景矿煤业有限责任公司,山西 阳泉 045008)

引言

近年来,随着煤矿开采技术的不断进步,已经从炮采、普采发展到了综采,其中综采也实现了综放开采、大采高以及大采高综放开采,技术逐渐成熟,伴随着开采工艺的不断进步,设备的选用也向大型机型转变,为了满足大型设备的运输、通风等要求,也在不断增大巷道断面,由此带来了巷道围岩稳定性的问题[1]。

巷道围岩变形始终是困扰矿井高效生产的难题,随着开采强度的增加,围岩控制愈加困难,其中高地应力、采动影响、岩石性质等均是围岩产生变形的主要因素[2],因此,通过对上述影响因素进行分析,掌握其变化规律,对于现场控制围岩变形具有重要意义[3]。

新景矿位于阳泉市西部,距离市中心18 km,濒临石太铁路和太旧高速公路,主采3 号、8 号、15 号煤层。中条带轨道西大巷倾角1°~3°,采用直墙半圆拱形断面,掘进宽度4 800 mm、高度3 100 mm,巷道破坏段长度为152.3 m,围岩应力大,变形明显,且呈现不均匀性,每年进行2 次返修,对生产效率产生较大影响,原支护采用U 型支架支护,但均已变形,目前通过扩帮拉底,更换U 型支架进行维护,但效果并不明显[4-5]。

因此,结合新景矿实际地质情况,根据“极限自稳平衡拱”理论,提出围岩环形支护方案,通过对“顶-帮-底”联合支护,最大限度发挥围岩自稳能力,提高围岩整体支护强度[6-8]。

1 中条带轨道西大巷地质条件

对现场地质条件进行取样实测,可知围岩节理裂隙较为发育,强度较低,底板主要为泥岩,遇水易软化,容易产生强烈变形,通过检测围岩成分,测得黏土矿物成分含量为20%~32%,其中,蒙脱石含量2%~5%,高岭石含量11%~23%,伊利石含量3%~5%,软化系数达到0.25~0.43,表明巷道围岩强度较低,不易维护。

2 原支护方案分析

巷道断面形状为直墙半拱形,掘进宽度4.8 m,高度3.1 m,采用锚喷支护,顶板及两帮锚杆长度2.4 m,间排距0.8 m,顶板锚索长度5 m,间排距1.2 m,全断面金属网喷浆封闭,厚度为100 mm。

2.1 支护效果

在原支护方案下,底板底鼓量达到392 mm,顶板下沉量达到519 mm,两帮移近量达到665 mm,巷道顶板、两帮及底板变形均向中心线运动,两帮脚发生破坏,帮脚内移,底鼓增大,围岩变形破坏严重。

通过对现场观测,发现底板底鼓的原因一方面由于未采取支护措施;另一方面由于底板遇水易膨胀。顶板下沉量较大,主要原因在于锚索长度设计不合理,根据后文“极限平衡拱原理”计算可知,锚索长度为5 m 时,锚固端无法全部布置于极限自稳平衡圈范围外,造成锚索支护效果无法完全发挥。两帮未采取补强支护措施,因此移近量较大。

2.2 围岩变形破坏影响因素

通过对中条带轨道西大巷围岩变形特征观察可知顶板下沉较为严重,虽然巷道开挖后具有一定自稳性,但在冒落拱内岩石自重的作用下,开挖后围岩塑性区的形成,以及支护方式滞后无法及时承载的特点,导致顶板下沉严重。

在地应力的作用下,巷道围岩松动圈的范围随着时间推移不断扩大,导致围岩变形不断增加,原支护方案下简单的锚喷支护已然无法适应要求,对于阻止围岩松动变形效果不明显,围岩破裂块体在集中应力的作用下发生滑移错动,另外岩石在强应力的作用下易导致扩容,越靠近围岩表面,裂隙扩张越明显,变形程度越严重,最终导致巷道稳定性的大幅降低。

中条带轨道西大巷位于斜轴部附近,因此会受到水平构造应力的影响作用,在此作用下底板岩石向巷道内部挤出,底板产生失稳,发生底鼓,另外底板主要由泥岩组成,易风化破碎,遇水易膨胀变形,而巷道在白垩系含水层等水系涌水的影响下,持续发生变形破坏。

3 巷道支护的优化及效果分析

3.1 围岩极限平衡圈分析计算

巷道围岩是由顶板、底板和两帮组成的复合结构体,而巷道支护的直接对象为围岩,目的在于控制危险岩体,危险岩体主要分布于极限平衡圈内,根据围岩极限自稳平衡圈理论,为抵抗巷道顶部潜在的危险,岩体存在的拉应力与防止两帮危险岩体达到极限剪切状态,需要进行合理的支护,即锚索长度应设计合理,锚固端应布置于极限自稳平衡圈外;锚杆垂直岩面打设,呈放射均布状。

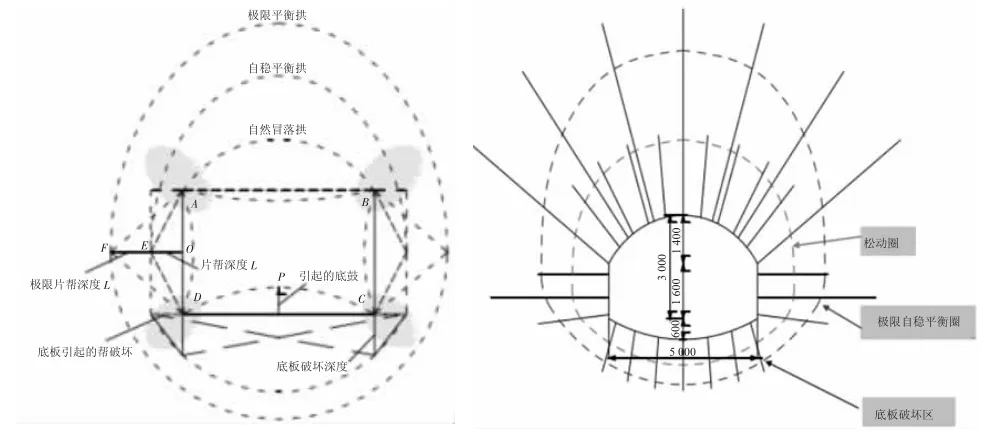

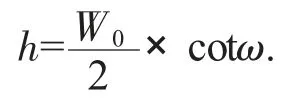

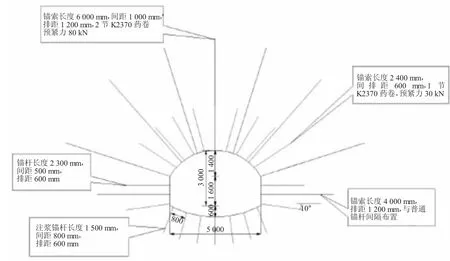

为有效控制围岩变形,顶部平衡拱高度的减小是关键,而通过对巷道两帮及底板的加固均可以实现顶部平衡拱高度的减小,而顶部平衡拱高度的确定则需要依据“极限平衡圈”理论进行计算分析,如图1 所示。

图1 围岩极限平衡圈分析示意图(单位:mm)

依据极限平衡圈理论,首先对巷道底板最大破坏深度h 进行计算:

式中:巷道宽度W0=5.0 m;内摩擦角ω=35°。

计算得h=3.57 m。

巷道两帮破坏深度L:

代入数据计算得L=1.86 m。

极限平衡拱高度H 为:

式中:顶板抗拉强度σt=1.92 MPa;L'为巷帮等效宽度,通常取为巷帮破坏深度的0.25 倍,L'=0.25 L=0.465 m;P0为原岩应力,取值13.02 MPa。

代入数据计算得H=4.28 m。

考虑到锚索长度和锚固端处于极限平衡圈外的因素,结合锚固端长度为1 m,因此将锚索长度设计取值6 m;两帮最大破坏深度为1.86 m,因此将锚杆长度设计取值2.4 m。

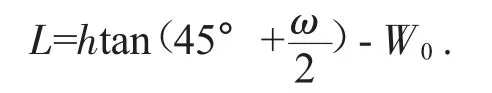

3.2 优化方案

由于中条带轨道西大巷顶底板移近量较大,底鼓严重,为适应两帮变形,对巷道两侧进行扩帮,宽度由4 800 mm 提高到5 000 mm;直墙与顶拱保持不变,直墙高度1.6 m,顶拱高1.4 m;对底板实施反底拱,深度为0.6 m。

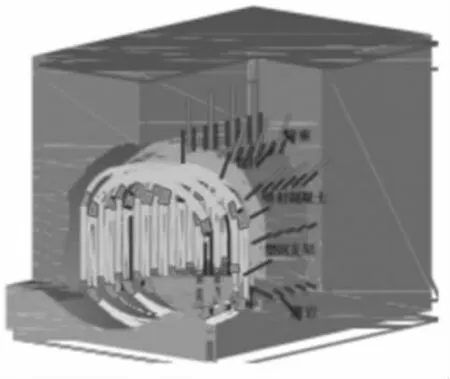

通过对原支护方案变形机理的分析,决定对巷道采用环形支护,即采用“全断面锚杆(索)全长锚固注浆+金属网锚喷补强支护+反底拱+36U 型钢喷浇筑混凝土”支护方案。

两帮锚杆长度2.4 m,间距为0.5 m,排距0.6 m;两帮补打长度为4.0 m 的锚索,排距1.2 m,间距与普通锚杆间隔布置;顶板锚杆长度2.4 m,间排距为0.6 m;两底脚及底板处布置注浆锚杆,长度为1.5 m,间距0.8 m,排距0.6 m;顶板锚索长度为6.0 m,间距1 m,排距1.2 m,进行补强支护;全断面金属网喷浆封闭,厚度为100 mm。优化支护方案如图2 所示。

图2 巷道优化支护方案布置图(未标单位:mm)

3.3 优化方案支护效果分析

新景矿中条带轨道西大巷在采用“全断面锚杆(索)全长锚固注浆+金属网锚喷补强支护+反底拱+36U 型钢喷浇筑混凝土”支护方案后,能够对围岩形成有效的压应力,将分散的岩体通过注浆的形式形成稳定的联结体,喷射混凝土隔绝空气与水的接触,通过锚杆(索)的支护作用,提高围岩整体承载能力,迫使围岩形成挤压状态,改善围岩受力状态,防止围岩松动发展,围岩能够在中高应力区逐步卸压,进而实现与锚固结构的耦合变形,使得围岩在松动圈逐渐演化的过程中不断提高抵抗变形能力,如下页图3 所示。

图3 锚网喷+36U 型钢支架支护

对底板实行反底拱,能够有效增加36U 型钢支架与反底拱结构的摩擦因数,尤其对于上覆混凝土与反底拱结构的摩擦力的增大十分明显,通过施加底角注浆锚杆,能够有效增加底角内聚力,底角内聚力的增加对于降低底板支护要求效果较为有利,因此,底板的控制主要从防止底角发生剪切破断、增加底角内聚力以及提高36U 型钢支架与反底拱结构的接触强度来增强整个环形结构的支护强度,进而实现“顶-帮-底”联合支护,增强围岩强度。

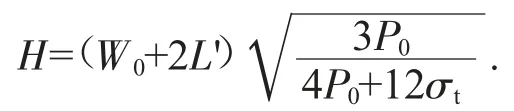

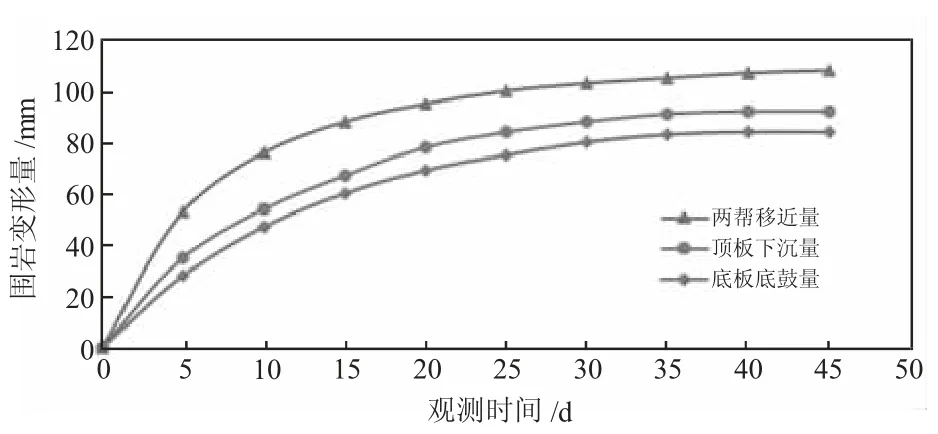

采用优化支护方案后,针对支护巷道顶板、两帮及底板进行为期45 d 的围岩变形观测,根据所测得的围岩变形数据可以看出,巷道围岩在初期变形速度较大,随着时间推移,变形速度逐渐放缓,直至变形速度最终趋于0。

通过对巷道顶板下沉量进行观测,发现采用优化支护方案后的巷道最大变形量为92 mm,相比原支护方案,顶板下沉量最大为519 mm 时,降低了82%;两帮累计变形量最大为108 mm,相比原支护方案,两帮移近量最大为665 mm 时,降低了84%;底鼓量最大为85 mm,相比原支护方案,底鼓量最大为392 mm 时,降低了78%。中条带轨道西大巷顶板、两帮及底板变形量随观测时间变化关系如图4所示。

从图4 可以看出,在对巷道采用优化支护方案后的10 d 内,巷道变形速度比较快,顶板最大收敛速度达到5.7 mm/d,两帮最大收敛速度达到7.8 mm/d,底板收敛速度达到4.5 mm/d。随着观测时间的延续,围岩变形速度有所下降,在第25 d 时,围岩的收敛速度均在1 mm/d 左右,在第35 d 时围岩变形逐渐趋于稳定,此时围岩变形量变化微乎其微。

依据“极限平衡圈”理论,对锚杆(索)的长度进行合理设计,能够充分发挥其悬吊和组合梁作用,对巷道实施环形支护优化方案,能够显著提高围岩整体承载能力,使得巷道围岩应力重新分布并趋于均匀,因此,围岩整体变形得到有效控制。

图4 中条带轨道西大巷巷道围岩变形观测曲线

4 结论

1)“极限平衡圈”理论是判断围岩稳定性以及对巷道进行定量化支护的依据,能够从本质上为巷道支护方案提供数据支撑,最终通过计算确定选取锚杆长度为2.4 m,锚索长度为6 m,实行全长锚固支护。

2)增加对底板实行反底拱结构与36U 型钢支架之间的约束力,增加底板岩层内聚力,通过控制底板底鼓,实现“顶—帮—底”联合支护,对于控制围岩变形效果十分显著。

3)运用“全断面锚杆(索)全长锚固注浆+金属网锚喷补强支护+反底拱+36U 型钢喷浇筑混凝土”支护方案后,经过观测,巷道顶板下沉量最大为92 mm,两帮累计变形量最大为108 mm,底鼓量最大为85 mm,变形量均在允许范围内,该优化支护方案对于围岩变形控制具有显著效果。