唐宋诗板考

——以《岳阳楼记》“刻唐贤今人诗赋于其上”新证为中心

侯 倩 李成晴

内容提要 范仲淹《岳阳楼记》“刻唐贤今人诗赋于其上”一句,诸家注释皆理解为诗赋刻石。根据滕宗谅《与范经略求记书》“榜于梁栋间”提供的线索,可推考滕宗谅修复岳阳楼初期刻制的乃是悬挂在岳阳楼梁栋间的诗板。宋代文献中存有对岳阳楼诗板的记述,并且大量文献描述了唐宋诗板悬挂、写刻等制度细节,反映出楼阁亭台诸名胜悬挂诗板实为唐宋通行之法,并且是比题壁更为庄重正式的留题形式。滕宗谅确曾编《岳阳楼诗集》并将其刻石,但此事出现于范仲淹《岳阳楼记》完成之后。

问题的提出

范仲淹《岳阳楼记》曰:

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废俱兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。①

《岳阳楼记》为历来传诵的经典名篇,各种古文选本多加以选录。论者已注意到范仲淹叙述的“唐贤今人”,并对当时岳阳楼上所收唐贤今人诗文的具体篇目进行了考述。②至于“刻”“于其上”二语,凡加注者皆释“刻”为“刻石”,更多的选本则默认此义甚明,不需注释。③然而比勘考察传世滕宗谅《与范经略求记书》一文,却可以发现,滕宗谅请范仲淹作《岳阳楼记》时并没有提及诗赋刻石一事,而是说“榜于梁栋间”。④滕宗谅《求记书》曰:

六月十五日,尚书祠部员外郎天章阁待制知岳州军州事滕宗谅谨驰介致书恭投邠府四路经略安抚资政谏议节下……去秋以罪得兹郡,入境而疑与信俱释。及登楼,而恨向之作者,所得仅毫末耳。惟有吕衡州诗云“襟带三千里,尽在岳阳楼”,此粗标其大致。自是日思以宏大隆显之,亦欲使久而不可废,则莫如文字。乃分命僚属于韩、柳、刘、白、二张、二杜逮诸大人集中摘出登临寄咏,或古或律,歌咏并赋七十八首,暨本朝大笔,如太师吕公,侍郎丁公,尚书夏公之作,榜于梁栋间。又明年春,鸠材僝工,稍增其旧制。……冀戎务尠退,经略暇日,少吐金石之论,发挥此景之美,庶潄芳润于异时,知我朝高位辅臣,有能淡味而远托思于湖山数千里外,不其胜与?谨以《洞庭秋晚图》一本,随书贽献,涉毫之际,或有所助。

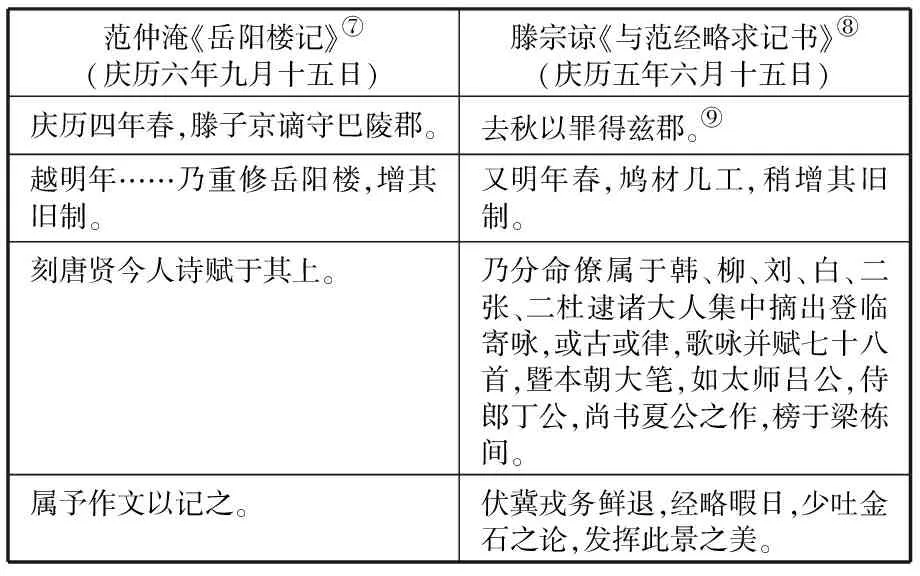

滕宗谅向范仲淹求《记》之函作于庆历五年(1045)六月十五日,时范仲淹知邠州兼陕西四路缘边安抚使⑤,到庆历六年(1046)九月十五日《岳阳楼记》撰成时,则知邓州⑥,他并没有亲临其境一览岳阳楼重修后的规制,故而叙述岳阳楼重修始末皆本于滕宗谅《求记书》。为直观起见,今列表比对如下:

范仲淹《岳阳楼记》⑦(庆历六年九月十五日)滕宗谅《与范经略求记书》⑧(庆历五年六月十五日)庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。去秋以罪得兹郡。⑨越明年……乃重修岳阳楼,增其旧制。又明年春,鸠材几工,稍增其旧制。刻唐贤今人诗赋于其上。乃分命僚属于韩、柳、刘、白、二张、二杜逮诸大人集中摘出登临寄咏,或古或律,歌咏并赋七十八首,暨本朝大笔,如太师吕公,侍郎丁公,尚书夏公之作,榜于梁栋间。属予作文以记之。伏冀戎务鲜退,经略暇日,少吐金石之论,发挥此景之美。

由列表来看,“刻……诗赋于其上”所叙述的时间节点,显然对应滕宗谅《求记书》的“榜于梁栋间”。榜者,匾额也,此处名词用作动词,为悬挂之义。栋者,脊檩,正梁;梁者,房梁。唐宋人凡建造亭阁,例皆请人题写匾额,称作“题榜”,如秦观《南京妙峰亭》诗题下自注曰:“王滕之所作,苏子瞻题榜。”⑩细究之,便可发现一个问题,如果按传统注释将范仲淹“刻”理解为刻石的话,一块块石碑高悬于岳阳楼脊檩房梁之上,似与情理不合。

榜于梁栋间:悬挂位置与阅读视线

滕宗谅主持重修岳阳楼,其书信中“榜于梁栋间”一语自然不虚。考宋赵汝鐩于开禧丁卯赴江陵,经过岳州时,他曾作《再登岳阳楼》诗,前两联曰:

岳阳城下系扁舟,与客同登百尺楼。寻遍诗牌追旧句,恍惊岁律叹重游。

此处诗牌,在宋代即是诗板的异名。尽管赵汝鐩所登岳阳楼已经是元丰二年(1079)劫火之后重建之楼,但据张舜民《南迁录》谓“元丰二年,岳州火,一夕而烬。知州事郑民瞻不日复成之”,则岳阳楼并没有经过长时间的颓圮,郑民瞻于火后立即修复,滕宗谅所创规制自然容易复原。延续至宋末,方回所见岳阳楼上仍至少悬挂有孟浩然、杜甫两诗板,方回《孟浩然雪驴图》曰:

往年一上岳阳楼,西风倏忽四十秋。诗牌高挂诗两首,他人有诗谁敢留。其一孟浩然,解道气吞云梦泽。其二杜子美,解道吴楚东南坼。

滕宗谅所说的“榜于梁栋间”,在赵汝鐩、方回所见的岳阳楼诗牌(诗板)那里延续着这一“诗牌高挂”之规制,他们并没有提及石刻诗碑。张舜民南行时,也曾登上岳阳楼怀古:

辛卯登岳阳楼,楼有牌极大,乃前知州事李观所记吕洞宾事迹。李先知贺州日,有道士相访,自言遇吕先生,诵《过岳州》诗云“惟有城南老树精,分明知道神仙过”。始亦不知其由,其后李为岳州,有白鹤寺僧见过,道吕先生题老松诗,与道士之言相符。吕憩于寺前松下,有老人自松梢冉冉而下,致恭于吕。吕问之为何,乃曰:“某松之精也,今见先生过,礼当侯见。”因书二绝句于寺前壁间:“独自行兮独自坐,无限世人不识我。惟有城南老树精,分明知道神仙过。”又云:“朝游百越暮三吴,袖里青蛇胆气粗。三入岳阳人不识,醉吟飞过洞庭湖。”郡人于松下构亭,名曰“吕仙亭”云。

唐代的寺庙题诗便已多用诗板,张祜曾戏问师一上人“何当缘兴玩,更为表新牌”(《题灵隐寺师一上人十韵》),可见当时士人与寺僧交往中,题写诗牌是一项很受重视的活动。辛文房《唐才子传》卷四《韦八元传》便载:“长安慈恩寺浮图,前后名流诗版甚多。八元亦题,有云‘却怪鸟飞平地上,自惊人语半天中’。后元微之、白乐天至,塔下遍览,因悉除去,惟存八元版在,吟咏久之,曰:‘名下无虚士也。’”此事《竹庄诗话》卷一三则作“悉令除去诸家牌”,诗版又名诗牌也。岳阳楼所在的岳州地区亦然,唐人李涉《岳阳别张祜》诗曰:“岳阳西南湖上寺,水阁松房遍文字。新钉张生一首诗,自余吟着皆无味。”“新钉”一词,正写出了钉挂诗板的制度。可见滕宗谅所谓“榜于梁栋间”是从唐代到两宋岳州地区一直在延续的规制,并非滕宗谅所首创。

诗板,顾名思义,即指用来题诗的木板。诗板一词唐人已习用,吴承学先生等学者在论撰中皆曾涉及,可以参看。唐宋人亦将诗板称作“诗版”“诗牌”“诗榜”“诗牓”,更多情况下则以“版”“牌”等单字指称,偶尔也有因事制名的任意化指称,如齐己《登大林寺观白太傅题版》,便指白居易的诗板。迄于明代,各指称沿用外,又以“诗匾”指诗板。

诗板制成后,按规制皆悬挂在梁栋上,这一点有充足的载籍史料可以证明。比如唐刘禹锡有长诗题曰《贞元中,侍郎舅氏牧华州。时余再忝科第,前后由华觐谒,陪登伏毒寺屡焉。亦曾赋诗,题于梁栋。今典冯诩,暇日登楼,南望三峰,浩然生思。追想昔年之事,因成篇题旧寺》,中谓“亦曾赋诗,题于梁栋”的表述与滕宗谅“榜于梁栋间”何其相近。韩愈诗题《去岁自刑部侍郎以罪贬潮州刺史乘驿赴任其后家亦谴逐小女道死殡之层峰驿旁山下蒙恩还朝过其墓留题驿梁》,明示留题之位置乃驿中屋梁。屋梁本身无法题诗,韩愈所题,自然是梁上所挂之诗板。同类例证也见于白居易《赴杭州重宿棣华驿见杨八旧诗感题一绝》“题诗梁下又踟蹰”,皆揭示了诗板与梁栋的空间联系。又唐吴融《富水驿东楹有人题诗》之诗题,明确注出“笔迹柔媚,出自纤指”的题诗位置是“东楹”,故知所题必是诗板,而非题壁。宋李庚《天台续集》卷上录张奕《游栖霞宫》曰:“最得时贤许,诗牌满栋间。”也与滕宗谅所谓“榜于梁栋间”如出一辙。

唐宋文献在涉及诗板时,往往用一“悬”字标识其空间特性。齐己《赴郑谷郎中招游龙兴观读题诗板谒七真仪像因有十八韵》有句“诗悬大雅作,殿礼七真仪”,皆与诗题一一对应,可想见当时龙兴观“题诗板”的悬挂状态。宋初义门胡氏华林书院便多有诗板,张孝隆留题“胜事人间无敌处,王公诗版砌虹梁”、何蒙留题“神仙药术亲留写,朝达诗牌自把悬”等诗句皆提到了这一点。“虹梁”典出班固《西都赋》:“因瑰材而究奇,抗应龙之虹梁。”李善注曰:“应龙虹梁,梁形如龙,而曲如虹也。”故知“诗版砌虹梁”“诗牌自把悬”皆写出了华林书院房梁间悬挂诗板这一特点。

与滕宗谅同时代的宋庠在《诸公留题王氏中隐堂诗序》中谓:

于时巨公名卿及士之贤者,闻其风而悦之。有若内枢丞相文康王公亲式叚庐,刻遒文以荣屋壁;有若左冯贰卿颍川陈公笃爱羊墅,洒妙墨以题斋牓,雍土传诵,号为二绝。自是今参预小司徒太原王公,谯守太宗伯北海晏公而下,并赋清什,以旌高致。

如果说前者王公“刻”遒文尚无法判断其文献载体的话,后者陈公“题斋牓”则显然是题于诗板之上,由此可以反推文康王公所题同样是悬挂于屋壁的诗板,只不过又经过了一道刻板的程序,下文还将论及。此外同时代之人如蔡襄在《题金山寺》中说“画梁诗板暗流尘,水石鱼龙万句新”,可知蔡襄所见金山寺诗板便是悬挂于画梁之处。又蔡襄《和子发》曰“空梁诗板岁年多,唯有秋虫占作窠”,秋虫所蛀,不仅指梁栋,亦指诗板。毕仲游《读县父诗榜》末句曰:“安得杜陵翁,为我题屋梁。”化用杜甫《梦李白·其一》“落月满屋梁,犹疑照颜色”句来写梁上诗板,用思颇巧妙。梁克家《(淳熙)三山志》卷七“堂之西庑有舫斋,元祐四年林中散积作舣阁其上”注引“阁上有林公诗牌”云云,且谓“大观三年罗殿撰畸跋其后云:‘因登舣阁,视梁间尺板,见字画奇劲,语简思远,超然有收身宁迹、谢脱世患之意。’”“梁间尺板”之跋语,即指“林公诗牌”,不但交代诗板挂梁上这一史实,还道出了诗板的宽度一般是宋制一尺,笔者另文考论诗板形制,兹不赘述。诸人或称诗板,或称诗版、诗牌、诗榜,而其悬挂位置则同用栋、梁字样,正可与滕宗谅“榜于梁栋间”一语互证。今世诸多古建筑内所挂匾额,犹存诗板遗意,韩国古建筑道东书院内景便是一例,“中正堂”匾额之下的小字牌匾,有诗作和记文的存留,日本桃山时代古建筑广岛千叠阁中尚保存了为数众多的“榜于梁栋间”的题板和画板,无论其建筑规制及题板的悬挂排布,都很可能忠实地沿承了古代中国源远流长的诗板制度。

诗板“榜于梁栋间”的悬挂方式从北宋而南宋,实是一脉相承。马端临《文献通考》卷三〇九曰:“二十五年春,秦熺谒告建康,游茅山,题诗版,揭于华阳观梁间。是晚视之,其侧隐隐有白字可识,末云:‘荣华富贵三春梦,颜色馨香一土堆。’是冬桧死。”此事虽近玄怪,未必真有,但其所述诗板揭于梁间的细节却是当时的文化传统。方回《跋许万松诗》曰:“诗必摆俗好,弃少作,而备众体,则立言不朽。予淳祐中偶去灵隐冷泉,时京尹尽去楣间诗板,仅存者二。”楣指房屋二梁,可见宋末元初此法尚同。需要补充说明的是,梁栋间悬挂木板,除题写诗文外也可作他用。洪迈《夷坚支志》景卷六“开福轮藏”条曰:“潭州城北开福寺,五代马王时所建……政和四年甲午,住持僧文玉始拆旧藏,欲新之。于栋间得一板,题四十五字云:‘吾造此藏,魔障极多,初欲为转轮,众议不可,后二百年,当有成吾志者。’”可证此题板乃五代时所置,用来记事以传示后人。

钉于梁栋间的诗板,文字要大,而游人阅读,皆需要仰视。宋周煇《清波杂志》曾记:

信步至山椒一寺,轩名重湖,梁间一木牌,老僧指似:“是乃苏内翰留题。”登榻观之,即“八月渡重湖,萧条万象疏。秋风片帆急,暮霭一山孤。许国心犹在,康时术已虚。岷峨千万里,投老得归无”诗也。

可见观玩诗板不仅要仰视,有时还需要借助床榻等器具。此理既明,重温李白游黄鹤楼时所谓“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,亦可推知李白“在上头”一语,正是就所见崔颢诗板(并非题壁)的悬挂位置而发,实乃纪实之言。这并非笔者的随意猜测,刘克庄在论及此事时也认为崔颢题诗载体为“诗版”,刘克庄曰:“古人服善。太白过黄鹤楼有‘眼前有景道不得,崔颢题诗在上头’之句,至金陵遂为《凤凰台》诗以拟之。今观二诗,真敌手棋也。若他人必次颢韵,或于诗版之傍别着语矣。”北宋李至曾登临黄鹤楼,并亲见崔颢诗板,所谓“头陀碑字残须补,崔颢诗牌暗又书。鹦鹉洲中芳草遍,鹭鸾亭畔野烟疏”,写出了崔颢诗板因年岁久远蒙尘而发暗的状况。进而可以理解,李白“在上头”与范仲淹“于其上”,皆非虚笔,同是实写阅读诗板时的视线。

唐宋人他处载籍,有时并不是很明确地提供诗板悬挂位置的线索,但察其语境,仍能推知。例如元稹《见乐天诗》:“忽向破檐残漏处,见君诗在柱心题。”柱心指柱间,檐下柱间正是悬挂诗板的方位。罗大经《鹤林玉露》“东坡书画”条曾载苏轼韶州月华寺题梁事:

坡之北归,经过韶州月华寺。值其改建法堂,僧丐坡题梁。坡欣然援笔,右梁题岁月,左梁题云:“天子万年,永作神主。敛时五福,数锡庶民。地狱天宫,同为净土。有性无性,齐成佛道。”右梁题字,一夕为盗所窃。左梁字尚存,余尝见之,墨色如新。

罗大经虽未言诗板,但体察情境,盗贼倘能把题字窃走的话,似苏轼并非径自在堂梁上题字,而是书于诗板之上,而后又订于梁间。又如孙觌《与季万郎中陪景思少卿游虎邱景思季万皆有诗某依韵和呈》:“小雨随车真有意,待催诗板挂高斋。”张侃《家园二首》其一“康节巾车临小径,东坡诗板照高楹”、范成大《宿妙庭观次东坡旧韵》所谓“桂殿吹笙夜不归,苏仙诗板挂空悲”,则可据“挂高斋”“照高楹”“桂殿……挂空悲”类推孙觌、苏轼诗板也是悬挂于殿堂梁上。

塔的建筑形制,很适合一层层地悬挂匾额。在唐宋时期,诗板也可以悬挂在各层塔上,李洞《宿书僧院》所云“为题江寺塔,牌挂入云层”,正是对塔上诗板效果的描述。

《说文》曰:“揭,高举也。”唐宋人凡言及诗板的悬挂多用“揭”字,其义同于滕宗谅之用“榜”,皆谓高悬也。宋程公许《游道何二山晚饮倪氏玉湖》有句“静观生物春风里,笑拂诗牌劫火余”,自注曰:“余有旧题一诗牌,火后尚存,寺僧揭之云峰阁。”此处自注反映了阁这一建筑中的诗板有着相同的悬挂方式。又如洪迈《容斋续笔》卷一六“月中桂兔”条曰:“顷予游南海,西归之日,泊舟金利山下。登崇福寺,有阁枕江流,标曰‘鉴空’。正见诗牌揭其上,盖当时临赋处也。”洪迈描述所见鉴空阁苏轼诗牌也用“揭”字。陆游《慈云院东阁小憩》诗有“凭谁为题版,牓作小壶天”两句,阁中题版,而用“牓”字,与“揭”字之方位指向若合符契。

至于小亭,也多悬挂诗板。唐齐己《游道林寺四绝亭观宋杜诗版》曰:“宋杜诗题在,风骚到此真。独来终日看,一为拂秋尘。”项安世《游云门山读亭中诗板拟丐使者以石易之》曰:“唐人诗板四十五,丽句亭中岁月深。”郭祥正也曾写城墙上小亭之诗板曰“城角危亭面面开,尘侵丞相旧诗牌”。亭之构造,除梁栋外并无可悬挂诗板之处,故知宋杜诗板、章郇公诗板亦榜于梁栋间,《宋朝事实类苑》记载史沆过江州琵琶亭,称其“作诗牓于栋”,明白点出了亭中诗板的这一特点。项安世所谓“诗板四十五”,足见亭中悬挂诗板之多,据《五代名画补遗》所载,一名楞伽山亭者存诗板“近逾百首”。后来题诗之人,在吟咏此亭的同时,潜意识中还需要对前人诗板作出回应,宋刘斧《青琐高议》录《甘棠遗事后序》中有《和刘景初园亭》诗“闻说留题诗版处,愧将狂斐侧名公”,一处园亭而有名公先后留题诗板,足证当时此风之流行。

需要说明的是,唐宋诗板也有悬挂墙壁之例,尤以驿舍或寺观祠庙为多。倘在寺观,且往往会有专门的禅房或走廊来悬挂诗板。职此,时人前往某个寺观,观瞻诗板便成了必备的一项内容,齐己有诗题曰《赴郑谷郎中招游龙兴观读题诗板谒七真仪像因有十八韵》便是一例。唐人的诗板在宋代多有留存,《蔡宽夫诗话》云润州甘露寺“壁间旧有罗隐诗板”。《许彦周诗话》曰:“先伯父熙宁九年四月二十七日夜梦至一处,榜曰清香馆。东偏有别院,东壁有诗牌云:题冀公功德院,山东李白。”虽云说梦,但提及的东壁诗牌却颇合于唐宋题诗的文化背景。据前揭罗大经《鹤林玉露》“东坡书画”条又曰:

坡归至常州,报恩寺僧堂新成,以板为壁,坡暇日题写几遍。后党祸作,凡坡之遗墨,所在搜毁。寺僧以厚纸糊壁,涂之以漆,字赖以全。至绍兴中,诏求苏黄墨迹。时僧死久矣,一老头陀知之,以告郡守,除去漆纸,字画宛然,临本以进,高宗大喜。

“以板为壁”,颇能考见当日壁间诗板之制度,陆游《老学庵笔记》卷五也称“邛州僧寺中版壁有赵谂题字”,可能宋代颇通行以板为壁供人题写之风。陆游在《家世旧闻》中且述其家“太傅有赠真行大师诗……有题版在福州西禅寺,署衔云转运使尚书兵部员外郎”,由此亦可窥见宋代诗板落款之规制。他如王安石《董伯懿示裴晋公平淮右题名碑诗用其韵和酬》曰:“褒贤乐善自为美,当挂庙壁为诗牌。”赵汝鐩《送仲兄之京口》诗曰:“我昔经行地,诗牌挂壁间。”林逋曾作《赠张绘秘教九题》组诗,诗题皆是有关作诗的典故,其中第七首《诗牌》曰:“矗方标胜概,读处即忘归。静壁悬虚白,危楼钉翠微。清衔时亦有,绝唱世还稀。一片题谁作,吾庐水石围。”其颈联正写出了宋代悬挂诗板的两种方式,即挂于壁上和钉于梁上。这两种方式在后世皆有遗留,由此亦可看出文化传统中某些元素的稳定性。

总的来看,诗板挂于梁栋间在唐宋人而言是习以为常的制度,他们处在同一语境中对诗板的功能之理解是很默契的。职是之故,范仲淹在看到滕宗谅“歌咏并赋七十八首……榜于梁栋间”时,便很自然地理解为诸作皆制成了诗板,故概括为“刻唐贤今人诗赋于其上”。

然而仍留一疑问,唐宋人诗板多系笔墨书写,何以范仲淹用一“刻”字呢?

至今牌匾仍多据字形雕刻,然后敷以金粉,蓝、黑、红漆为底色;若字体为黑色,则刷白、黄漆为底色。这样变所题文字由平面而立体,悬挂在高处,既显敬重,且无论晦明光线如何,都比较容易看清楚。唐宋时期,对于前贤时彦之书迹,已经多有用木板摹刻之例,这在金石书画谱录的记述中颇易考知。宋桑世昌《兰亭考》卷六曾引黄庭坚题跋曰:“此本以定州兰亭土中所得石摹入棠梨版者……元符三年四月甲辰,涪翁题(棠梨版本)。”其实宋人在制作前人、时贤诗板时,也多采用刻诗板这一工艺。黄震曾在《跋李参政三峰楼诗》中记载保存李光《三峰楼诗》的经过说:

震以咸淳己巳冬携客登楼,相与诵公之诗,三叹遗迹之莫睹。俄有报尘壤间朽木者,视之,公亲笔诗板也。字之可辨尚十七八,默计甲子,已百三十有八年,不有神物呵护,几何其不至供斧薪?乃亟模而重刻之,与旧板对揭楼上。既又念旧板得再出已幸,重刻板又乌保其久不坏耶?先贤之尝仕桐川者,自范文正公而下,新列而祠之郡西。震方为立石记其事,因亦并模诗入石,对立祠记之宾阶,盖公先贤之尝客此邦者也。”

这段跋语透露了关于诗板的丰富信息:其一,李光亲笔诗板约一百三十多年即已朽坏;其二,黄震重制之诗板乃是在木质诗板上“模而重刻”,而非“模而重写”,足证宋人木质诗板有镌刻之例;其三是为求流传久远,还会模刻手书上石,但石刻并没有存放三峰楼中,而是置于先贤祠之室外。由本则材料我们可以窥见诗赋之写板、刻板、刻石三种流传形式之间的丝缕联系。据此再观察与黄震同时代的陈著在《代净慈寺修屋干泄董伯和抄助疏》中云“如袁蒙斋与陈习庵留题,不妨镂齐名之版;如沈瑞宪为宏虚谷著语,当再立起废之碑”数句,便可推证袁蒙斋、陈习庵留题之诗板,也是被净慈寺僧镂刻以悬挂的。

唐贤今人诗赋之石刻

滕宗谅收集唐贤今人题咏后,究竟有没有《岳阳楼记》注家所说刻石之举呢?答案是肯定的,但其刻石行为已在范仲淹撰写《岳阳楼记》之后。考滕宗谅所作《岳阳楼诗集序》曰:

遂用崇新基址,遍索墙堵间,及本朝诸公歌诗古赋,纪以时代,次以岁月,不以官爵贵贱为升降,俾镵石置于南北二壁中……庆历六年七月十五日。

“俾”字为未完成之辞,则滕宗谅编《岳阳楼诗集》的一个目的便是为将来刻石作准备,而庆历六年七月十五日《诗集》初编成,知此时尚未刻石。又北宋王得臣《麈史》卷中曰:“比见岳州集古今题咏刻石龛于岳阳楼,如苏州、皮陆、子美之属皆在焉。”张舜民也说:“庆历中,滕宗谅谪守,始大加增饰,规制宏敞,甲冠上流。取宋梁以来所题诗记,刻石于夹楼。”可证滕宗谅后来确有诗赋刻石之举,联想到范仲淹《岳阳楼记》一文寄来后,滕宗谅将其刻碑,请苏舜钦书丹、邵竦篆额,则“镵石置于南北二壁中”很有可能与镌刻《岳阳楼记》在同时,以文献不足征,姑阙疑。

参考宋佚名《岳阳楼图页》,可以看出宋代岳阳楼的构造乃是于城墙之上起楼阁。又宋文傥、王俦《详注昌黎先生文集》卷二《岳阳楼别窦司直》诗题注:“《南迁录》曰:‘岳阳楼者,即岳州之西门也。下瞰湖水,北望荆江,江自西北流,东至岳州下,与湖水合而东流,始为大江。’”《南迁录》系张舜民南贬郴州途中所作,所述为元丰二年岳阳楼大火再重修之后的所见,从时间来看距滕宗谅重修岳阳楼尚不甚远,故所述“岳州之西门”与宋佚名《岳阳楼图页》正相合。

据《岳阳楼图页》所示,岳阳楼以支柱承重,四向通透,并无“南北”墙壁,故知滕宗谅所谓“南北二壁”可能指此墙基之壁。上引王得臣所谓“刻石龛于岳阳楼”,参考四川青神县唐宋题咏石龛遗迹,可知岳阳楼能够为石龛这一形制提供载体的,更只能是城墙之壁。

综合范仲淹《岳阳楼记》以及滕宗谅《求记书》《岳阳楼诗集序》三篇文献,可将涉及的时间节点列表如下:

时间事件出处庆历四年春滕宗谅贬谪岳州《岳阳楼记》庆历四年秋滕宗谅到岳州贬所《求记书》庆历五年重修岳阳楼《岳阳楼记》《求记书》庆历五年六月十五日滕宗谅致书范仲淹,请撰《岳阳楼记》《岳阳楼记》《求记书》庆历六年七月十五日滕宗谅编《岳阳楼诗集》成,准备刻石《岳阳楼诗集序》庆历六年九月十五日范仲淹《岳阳楼记》撰成《岳阳楼记》庆历六年九月十五日以后范仲淹《岳阳楼记》寄达岳州,滕宗谅刻石刻石始末无明确记载

综上,范仲淹“刻唐贤今人诗赋于其上”系指滕宗谅“榜于梁栋间”的理据有三。

其一,由此表可以看出,庆历六年七月十五日滕宗谅编成《岳阳楼诗集》并作序,当时尚未刻石,此与范仲淹《岳阳楼记》撰成仅隔两月,且当时范仲淹在邓州,并且相关史料并没有滕宗谅二度致书的记载,故而并无证据证明范仲淹作《记》时知悉滕宗谅欲“镵石置于南北二壁中”的计划。

其二,本文开篇已经通过文本比对,论证了范仲淹《记》文缘起部分系本于滕宗谅《求记书》。重新审视范仲淹《记》文,其叙述时间次第为:

乃重修岳阳楼,增其旧制→刻唐贤今人诗赋于其上→属予作文以记之

据此则范仲淹心里默认滕宗谅“刻唐贤今人诗赋于其上”时间节点上在滕宗谅撰写《求记书》之前。《求记书》作于庆历五年,《书》中只提及了“榜于梁栋间”,那么范仲淹默认的“刻”自然亦在庆历五年之前。至于滕宗谅诗赋刻石的想法,应当是后来起意。

其三,本文主体部分已经考证了岳阳楼梁栋间有诗板,且诗板是唐宋诗歌传播的一个重要载体。

余 论

孔延之《会稽掇英总集序》曰:“题之板,不如刊之石,刊之石不如墨诸纸”,概括了诗歌传世的三种形制:诗板、诗刻、诗集。由此亦可推断诗板在唐宋两代之习见。楼钥《北行日录》曾记步虚山寺庙中“诗榜栉比,盖自香山居士而下,不知其几。阅十之三四,不能尽读也”,足见诗板在同一景观中由唐迄宋的绵延不绝的传递。

关于唐宋诗板的研究,目前仍被当作题壁的衍生而附带提及,远没有题壁研究展开得广泛且充分。实际上,通过调查到的资料来看,诗板在唐宋属于比题壁更为正式庄重的留题形式,其普及程度与目前受到的关注程度是不相称的。通过本文所举大量例证可以看出,许多有名位的诗作者,在题诗时往往选取诗板,而不会随意题壁。题壁诗随着墙壁的漫漶,会很快湮灭,而题诗板,即便建筑倾圮,诗板也可能被转移到其他建筑中保存。《玉堂闲话》曾记王仁裕题诗于斗山观“仁裕辛巳岁为节度判官,尝以片板题诗于观”,作者“癸未年入蜀,因谒严真观,见斗山诗牌在焉”,是可为证。

同题壁相似,诗板也可以是当事人亲自书写,或请善书者代写,同时亦可刻板,但诗板又可以像滕宗谅“榜于梁栋间”那样,作为景观文脉被后世人成规模、系统化地进行呈现,这可能是诗板与题壁诗功能上的最大不同。在已有的关于唐宋题壁诗的研究中,一个常见的现象就是将题壁与诗板相混,未能细加甄别。比如前揭李涉《岳阳别张祜》“新钉张生一首诗,自余吟着皆无味”,通过“钉”字所逗露出来的信息可以推测,李涉实际指张祜诗板,而这则材料却常被论题壁者所征引。尽管诗板在某些文化功能上与题壁、诗碑诗刻相通,但诗板的制度、源流又自成一体,因此在文献考信的过程中,对诗板、题壁、诗刻等不同文本载体的文献细节进行基础分辨是很有必要的。

①⑦范仲淹 :《范文正公文集》卷七,四部丛刊景明翻元刊本。点校本《范文正公文集》卷八所载同,见范仲淹《范仲淹全集》(上册),李勇先、王蓉贵点校,四川大学出版社2007年版,第194页。

②黄炳冈 :《“唐贤今人诗赋”“多会于此”解释的浅见》,《语文学习》1987年第2期。

③典型的例证如朱东润先生主编《中国历代文学作品选》于此处注释:“刻于其上,谓刻石立于壁间。”见朱东润《中国古代文学作品选》中编第二册,上海古籍出版社1980年版,第225页;而郭锡良等先生主编《古代汉语》则于此句不出注,见郭锡良等《古代汉语(修订本)》,商务印书馆1999年版,第45页。

⑤⑥时兆文 :《范文正公年谱》,《新编中国名人年谱集成》第一辑,(台北)商务印书馆1978年版,第16、17页。

⑨范仲淹谓滕宗谅之贬谪岳州在庆历四年春,当指制文下发时间,而滕宗谅自称“去秋”,当指到任所时间。

⑩秦观 :《淮海集》卷五,日本内阁文库藏宋乾道年间高邮军学刊本。