感受摩洛哥:极爱与极恨的切换

张舒扬

这块土地有着悠远的历史,有着北非人独有的热情,她热烈地吸引着太多的人聚拢在她脚下,从圣罗兰创始人这样的艺术大师,到贝克汉姆这样光环闪耀的国际巨星,再到我等心怀浪漫不拘一格的文艺青年,我们都在这里慢慢找寻,即便被市井的现实一次又一次地撞击,却也总在狼狈之余残喘着呼喊:“看!她多美啊!”

于是,终有一天,在梅内克斯的皇城,我坐在曼苏尔大门对面的露天咖啡馆里,就着路上马车扬起的卷卷尘土和因长期不换机油而呛鼻的汽车尾气,品尝着一杯薄荷茶和半份烤鸡,脑海里关于这一路属于摩洛哥的种种画面一幅幅回放。

“看,多美啊!”我几乎要笑出声来。美好,不一定是高端物质条件的固有形容词。在市井中沉浮的心态,决定了我们眼前一切的性质。你若心宽,它自然绽放。

迷城菲斯: “一千零一夜”的深蓝

人们常说,摩洛哥是上帝打翻的调色盘,每个城市都被不同的颜色渲染着。比如白色的卡萨布兰卡,红色的马拉喀什,蓝色的菲斯,还有绿色的梅内克斯。摩洛哥的每座城市都被颜色赋予了独特的风格和含义,而这些色彩的代表作也成为人们对其认知的第一介质。

菲斯蓝,最是那一抹浓墨重彩。

菲斯,摩洛哥的第一座皇城。它代表着中世纪,就像意大利的锡耶纳一样,1000多年前就曾绘制辉煌的历史画卷,而至今却如凝固在时间隧道中一般,似乎从未改变当初的模样。然而,菲斯所描绘的中世纪,却并非我们熟知的那一幕幕狂热的宗教禁锢、血色浪漫的艺术天堂以及令人闻风丧胆的黑死病魔。它代表着阿拉伯世界“一千零一夜”的开端,这足以令人神往。然而,第一眼菲斯,却令我惊魂未定。

麦地那,是阿拉伯国家每个城市中老城区的特有名字,也是游客们通常选择的第一落脚点。它是整个城市的灵魂所在,因历史悠久而具有灵气,也因资历深厚而自带浓重的烟火气。

走进菲斯的麦地那之前,其实已经做好了充足的心理准备:老城区里遍布9600多条半米宽的小路,即便是当地人也会经常迷路,而游客逛老城的时间则取决于在里面迷路的程度。更重要的是,就算是迷路也不敢轻易问路,因为那不是免费的,而且通常价格不菲,还会生一肚子闷气。

精致的马赛克铺满各个建筑的外立面。

菲斯卡拉維因大学。

菲斯城门夜景。

那一天,摩洛哥居然在大面积下雨,菲斯被笼罩在一片绵绵湿冷中。布日卢蓝门,因其城门上蓝色的马赛克而得名,也是菲斯蓝的代表,是通往老城麦地那的开端,跨过这道门,便穿越到中世纪的伊斯兰世界。

我试着闭着眼睛穿过这道门,憧憬着一眼万年的变幻。眼帘的大幕拉开, 那竟是我无论怎样发挥想象力都难以企及的魔幻世界,这莫非到了《魔戒》的国度,满眼尽是甘道夫啊。

我眼前是一幅根本无法判断年代感的场景:低矮破旧的石砖房屋,没有任何修饰的泥土小径,人们穿着款式千年不变的既防晒又抗风的长袍,因质地朴素而看不出新旧感。一袭长袍从头贯到脚踝,只露出摩洛哥特有的尖头平底花鞋。男人们为了避雨,把长袍连身的帽子扣在头上,帽顶不是圆弧状,而是突出一个圆锥体的尖儿。帽子和长袍的连接处也不像现代卫衣的无缝连接感,而是硬生生堆出层层褶皱。这装扮多像电影《魔戒》里的甘道夫啊!

眼前的确有很多条小路,我想着随便挑一条就此进入迷城吧。一旦走入小路,就像立刻与外界隔绝了一般,半米宽的泥土小径,两旁是错落在一起的商贩店铺,头顶上各家搭起来防雨棚子交织在一起,密密麻麻地摞成了天顶,从此也便和天空彻底隔绝,形成上下不过三米的空间。这一条通道延伸至看不到尽头的方向,中间更是被簇拥的人群填得水泄不通。这里的人们因为常年缺乏良好的医疗条件,而在脸上写满了岁月的痕迹。长袍尖帽下冷不丁会冒出一张布满褶皱的脸,有人沉着脸前行,猛然间碰到熟人开怀大笑;还有很多人因为腿疾而行走缓慢,脚上的尖头鞋被倒挂着在地上摩擦。我转过头去,本想避开穿梭于淅淅沥沥雨中的人们,却被突然闯入视线中的血淋淋的头颅吓得失声尖叫。悬挂于我眼前的是旁边肉铺中的一颗骆驼头,眼睛闭着,如熟睡一般安详,然而,连接这颗头颅的那高傲的长颈却被扒掉皮,血肉模糊地被吊挂在商铺棚顶。我惊叫着跑开,但向前望去,拥挤得没有尽头。我找到拐角处,想从旁边另一条小径出去,却发现那条路几乎就是完整复制刚刚走过的路,没有尽头,没有出口。那一颗骆驼头只出现在我眼前不过一秒,却成梦魇。我越是想逃,它越是不断地在我眼前放大,而迷城中那9600多条小径却在不断缩小,越缩越繁杂,越织越乱。手机中的导航软件不断地在更改偏离路线,加载中的圆圈干脆在原地打转。我觉得自己开始在老城中乱闯乱撞,渐渐失去了方向。我眼中的迷失也被当地人捕捉到,他们慢慢向我凑过来,问我需不需要带路。那一刻,我并不认为他们会向我索要带路小费。

在菲斯老城中,流传着这样一个故事——一对情侣迷路了,男孩对女孩说:“我可不可以把你卖给老城里的人?”女孩笑着问:“能卖多少钱?”男孩说:“不要钱,我只想出去。”女孩脸上的笑容慢慢淡了,她明白男孩说的是真心话。

马拉喀什有摩洛哥最大的露天市场。

马拉喀什充满异域风情的酒店,仿佛让人一秒进入“一千零一夜”的世界。

故事终归是故事,绝地逢生之际聊以慰藉的调味。恐惧的终极便是无畏,那之后,一切豁然开朗。

菲斯老城之所以被称为阿拉伯世界的灵魂所在,缘于卡拉维因大学的存在,它建于公元862年,据称是世界上第一所大学。创办初期,学院采取寺院式教学模式,学生们在庭院中央席地而坐,围成半圆形学习圈,《古兰经》诵读声每天从庭院的上空飘荡在老城里。

宗教的荫泽与哲学的智慧使卡拉维因大学立于市井喧嚣而包容避之,即便千年来老城不断扩张,附近居民的房屋扩建几乎将大学建筑挤得几近扭曲变形,它也始终不搬迁。学院只有一个大门,开在几千条小巷之中的一条。没有路标指示牌,没有阔气的门前空场,周边商铺依旧噪杂,唯一不同的是,这里聚集着很多外国游客,人们礼貌地比划着问询坐在门口的保安能否进去,保安不语,只是惯性地摆摆手。大家只好好奇地把头探近大门,然后脸上的表情先是惊讶,继而转为虔诚般的敬畏。

在出城前,我也恰好走到这里,挤进人群探头望去。大门敞开之处,是一座伊斯兰教庭院,绿瓦白墙,典型的摩尔风。绿色在伊斯兰世界寓意着春天,而白色墙壁则由大理石和石膏修葺而成。中世纪的阿拉伯地区不产大理石,这里的建筑材料是用一吨糖换一吨大理石的交易从意大利运来的。庭院中间,一座喷泉代表着生命之源。地面上蓝白绿相间的马赛克地砖干净得不沾染一丝浮尘。这轻轻一瞥真是净化心灵的良药,我挤出人群,深吸一口气,向远处望去。猛然间竟然看到了夕阳洒进来的光线,隐隐地从前方一个拐角折射进来——那竟然是老城的出口。

原来卡拉维因大学就坐落于老城的另一座城门前。

那一晚,我就坐在城门前的露天咖啡馆里,眼前是卡拉维因大学的绿瓦屋顶、清真寺塔尖以及那座和布日卢蓝门一样颜色的阿拉伯城门。夕阳用余晖勾勒出它们的轮廓,刚好嵌在我视线所及的相框中,渐渐地,画面的背景颜色开始变暗,天空的橙色转为深蓝,清真寺塔楼的灯光亮起,城门前的一个高挑路灯也点亮了,一高一低呼应着由轮廓转为焦点的城门。我发现,城门上端镶嵌的马赛克中竟然藏有金丝,在柔暖的夜幕灯光中闪闪盈动。一杯薄荷茶下肚,甜得有些腻。“它真美啊!”我由衷地赞叹着。

马拉喀什:集万千宠爱于一身

如果说菲斯是一座容易被人极爱或极恨的城市,那么马拉喀什则是一座被世间宠坏的城市。

很早以前,摩洛哥这片国土的原住民是柏柏尔人,马拉喀什这个名字在柏柏尔语里就有“神之所在”的含义,以至于摩洛哥的英文名字都是由柏柏尔语的马拉喀什衍生而来。

它是菲斯之后的皇城,只有摩洛哥最伟大的苏丹伊斯梅尔偏不爱马拉喀什而迁都梅内克斯,于是便有了我的突然开窍之地——梅内克斯曼苏尔皇城门。伊斯梅尔一生英勇善战,与称霸亚欧的奥斯曼帝国抗衡,并完成摩洛哥的大一统。历史长河之中伟人们的政绩常常被归类为:抵御外敌、统一大业、重视经贸、促进文化繁荣等。因而后世的人们往往对其性格和身世的独特之处津津乐道。比如伊斯梅尔,人们对这位摩洛哥苏丹记忆最深刻的莫过于他一生膝下525个儿子和342个女儿,这一空前绝后的千年历史记录,注定无人能打破。

伊斯梅尔死后,他的孙子举国迁都重回马拉喀什,留下梅内克斯城中昙花一现的盛世,也使得它躲过遭他人觊觎的毁灭之灾,至今依然含苞待放,等待着下一场命运的绽放。

抵达马拉喀什的麦地那,会看到老城被一圈砖红色的城墙围起,因为当地土壤富含铁元素,也真实地还原了“红色之城”的来历。我选择住在麦地那的一家民宿,车停在城墙外就进不去了,因为老城里依然是骡马和摩托车的天下。民宿服务生推着平板车来拉行李并引路,马拉喀什的麦地那没有菲斯那般诡异莫测,虽然也是一抬脚飞土扬尘般的狂野,但因道路宽了许多,走起来倒是自在了。

在马拉喀什的那几天,我总是有种在阿凡提和巴依老爷之间不断做角色切换的感觉。途中风尘仆仆却乐得逍遥自在,尝尝小摊上刚烙出的香喷喷大饼,躲躲侧身冲出的马车并被蒙得一脸灰。而一转角进入我的民宿,贵气之风使得巴依老爷驾到的既视感立刻呈现。而这并非错觉,阿凡提的足迹确实到过摩洛哥一带,只是不知道巴依老爷到底住哪家。

摩洛哥传统民居叫Riad(在阿拉伯语中是花园的意思),四面井式阁楼高耸矗立,把天空割成一个规规矩矩的四方块正挂顶端,呼应着中间露天庭院的主角——喷泉和泳池。马赛克是摩洛哥建筑最显著的标志,而这种人类文明史上最古老的艺术之一,在伊斯蘭庭院里更是大放异彩。偏爱绿、白、蓝、灰色搭配的摩洛哥风将这些明艳的大色系敲碎在马赛克中,用繁琐的花纹和拼接的图案渲染成浑然一体的色调。而推敲之处则在于,镂空之处要用碎石蘸上颜料人工添补上去,这相当于每一小块马赛克都是一件艺术品。

游客到了马拉喀什,第一站会选择一个非历史古迹的景点——圣罗兰花园。那里写就了一位天才及其辉煌而扭曲的一生,留下了一段不懂爱却被挚爱一生的佳话,那里有一种湛蓝被称为马约尔蓝,有一种扶持被称为皮埃尔的守护,但那里不朽的神话永远属于伊夫·圣罗兰。

伊夫·圣罗兰,上个世纪时装帝国的宠儿。无论拿哪个时代的标准来衡量,他都会是让女人第一眼就爱上的那种男人,高挑的身材,俊秀的脸庞,眼神里汪着时而纯洁时而邪恶的困惑,令人怜爱得只想轻抚他的脸颊。只是,他却有着天才的狂野和女人的视角,这使得他一生放荡不羁,甚至堕落并坠落。出身贵族,19岁获设计师大奖,21岁执掌Dior,30岁创立圣罗兰品牌,他让全世界的女人变得风情万种,又引领了“女人帅气起来足可以甩男人十条街”的风潮。他在时尚帝国的天资无人能敌,只是任何天才进入巅峰状态,就会呈现人生的AB面,一面是极致的辉煌,一面是现实生活中的反差。

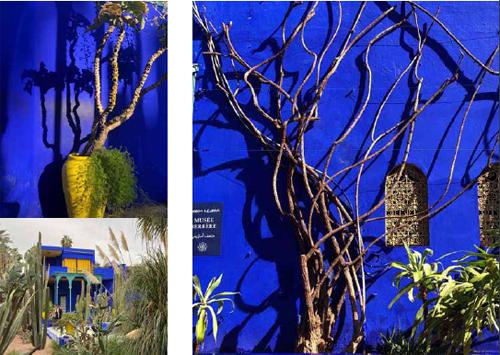

6 、7 、8 . 圣罗兰花园是一座完美的世外桃源。别墅在仙人掌、绿竹和九重葛的簇拥之中,散发着马约尔蓝明媚的色彩。

走进圣罗兰花园,第一感觉是这里就是一个高档的北非园林,仙人掌可以呈现出各种姿态,或是几米高的巨人,或是长着圆圆的小脑袋歪着头看人,或是拱桥式大下腰一般头脚相连。各类稀有品种的植物汇聚一堂,每一株脚下骄傲地挂着它们的名牌,像伊夫先生的一件件高档时装作品。

仙人掌是属于摩洛哥的,即便是伊夫·圣罗兰把全世界稀有的植物都移植到这里,它们也绝不是这座花园的灵魂。花园北侧小路尽头,有一块墓碑静静地矗立。那是一块矮矮的圆柱型墓碑,碑上没有文字,只有石头原本的竖纹。下面的长方形底座上,左边刻着伊夫·圣罗兰的名字和生卒年月日,右边则刻着皮埃尔的,墓碑之处再没有其他文字。

在圣罗兰的葬礼上,皮埃尔的悼词是这样的:这是我最后一次跟你说话,伊夫,我记得我们的初次见面和过往种种,我们决定在一起的那天,我记得以你的名字命名的第一系列,最后你流泪了。然后很多年过去了。时间过得多快呀!分手是避免不了的,但是爱从未终止。我不知道如何说再见,因为我永远不能离开你。我们永远不能一起看日落了。我们的画前,永远不能一起分享彼此的感情了。但有一天我会和你在一起,我会去摩洛哥的棕榈树下找你。

皮埃尔做到了,在我眼前的这棵棕榈树下,他们再也不会分开。这是我见过的最朴素的墓碑,只有两个名字,却让人浮想联翩。如果你知道他们的故事,此时此刻站在这里,墓碑前就会像出现一块投屏一般,把记忆中所有关于他们的画面都播放一遍,纯净得不会被打扰,真挚得令人动容。我转过头,看向拐弯处,一座湛蓝的房子映入眼帘,蓝房黄窗,属于圣罗兰独有气质的颜色,终于向人们诠释了这里的意义。

在Dior的酒会上,21岁的圣罗兰遇到商人皮埃尔,彼此一见倾心。皮埃尔由此成为了圣罗兰一生的同性伴侣和合作伙伴,他帮圣罗兰建立起自己的时装帝国,不懂得欣赏时尚设计,他就对圣罗兰的每一件作品由衷地说“真美”。他知道圣罗兰狂爱收集艺术品,就叫人直接把账单寄给自己,然后每次都买一对儿。他知道圣罗兰私生活放纵甚至吸食大麻,他只是把他从夜店拉回来,默默地承受他的谩骂甚至殴打。在圣罗兰执迷不悟地移情别恋后,他只是选择搬到对面的一条街上住,依旧守候着他。

圣罗兰是在40岁的时候寻找到这座花园的,之前这里曾是画家马约尔的私人花园。我想他是厌倦了巴黎的香艳,或是找不到再能诠释他的灵感的独特色彩。于是,在马约尔花园,他看见了那一抹蓝,比蔚蓝魅惑,比湛蓝神秘,比深蓝温暖。据说这种蓝色颜料是从撒哈拉沙漠植物中提炼出来的,价值连城。它也从此成为了圣罗兰品牌的灵感源头。

在如今的圣罗兰花园,我惊讶地发现每一位在蓝色房屋前留影的女人们都打扮地如此精致。初冬季节的摩洛哥已渐凉,女士游客们却穿着各色晚礼服,或是露香肩或是现美背,连年长的女游客们都会让人对她的配饰印象深刻。这应该就是一种对时尚的朝圣吧,致谢大师最好的方式,就是在他面前展现最美好的自己。

圣罗兰和皮埃尔长眠在马拉喀什麦地那旁的这座世外桃源中,除了他们,还有太多的人宠爱这座城市。丘吉尔喜欢在这里度假画画,法国前总统萨科齐选择和圣罗兰做邻居,在旁边买了一座别墅。贝克汉姆更是毫不掩饰对马拉喀什的热爱,每年都带全家来这里度假,他钟爱的酒店价格高达3万元一晚,并谢绝一切外界参观。

集万千宠爱于一身,不过如此吧。

撒哈拉:思念的沙子与夜空的钻石

“摩洛哥,一半是海水,一半是火焰。”这是很多旅行社对摩洛哥路线的推荐词。海是大西洋,火焰是撒哈拉沙漠。

在回来许久后,我在一位朋友家看见一本《撒哈拉的故事》,随手装进书包。我们对撒哈拉的最初印象大概都是来自三毛的笔下吧。进入撒哈拉的路程很艰苦,从菲斯开到沙漠边缘小镇要整整一天的时间。我一路努力让自己别睡着,因为我好奇土地变成沙漠的边界究竟是什么样子。

“看,沙漠!”司机终于喊出来了。

眼前,鹅黄色的沙子浅浅地铺在红褐色的土壤之上,边缘留出不规则的波浪形痕迹,像极了海浪拍打在沙滩上的样子,完全没有我想象中的会赫然出现一座沙丘的情景。大自然真是奇妙,海洋与陆地的交接,沙漠与土地的交接,都是如此自然而缓和,谁也不会打扰彼此的安静,又那么恰到好处地融合在一起。

准备在撒哈拉沙漠里过夜的游客都要到和沙漠一条马路之隔的客栈里登记入住。马路对面,一队队的骆驼在等待着满脸憧憬的人们。留下笨重的行李箱,背起装着过夜物资的小包,带上大檐帽,一条围巾从帽檐绕着裹到脖子,只露出眼睛。爬上匍匐在地的骆驼,柏柏尔牵骆驼人轻声一喝,駱驼一跃而起,把没心理准备的人差点儿甩出去,一支驼队在人们兴奋的欢呼声中朝着撒哈拉沙漠深处缓缓走去。

摩洛哥传统民宅。

撒哈拉地区的居民建筑称为“Kasbah”,近似城堡,用当地的红泥土由手工砌造而成,外墙具备防御功能。

骆驼队通常都是在傍晚出发,沿途让游客们停下来静静欣赏沙漠的落日余晖。一个半小时的行程居然一点都不嫌长,甚至从一开始就怕会很快到终点。一路心慌慌,眼睛不停四处扫描,像松鼠进食一样,想尽办法把所有景色先存在自己身上,然后再慢慢消化。然而,走了大概20分钟后发现,这般诚惶诚恐的思绪恐怕会导致最终一无所获。在这荒荒大漠之中,越是想抓住一切,越是如手指穿过沙粒,掌心空空如也。

我闭上眼睛,身体随着骆驼在沙漠中前行的脚步一起一伏。我想在脑海中勾勒一幅画面——我梦中的撒哈拉:波浪般的沙丘层峦迭荡,在光线的变化下,像是被风吹动一浪一浪滚动着。没有人迹,没有骆驼的脚印,原始的自然的主宰。静止,是撒哈拉生存的方式,也是它主宰一切的精髓。时光在静态中划过,没有一丝痕迹,历史在静默中翻过,没有点滴记录,然而却在恍然间,一眼万年般地度过。

我睁开眼,驼队倒影在对面沙丘上,黄沙、驼影,彼此孤獨地相伴,像极了岁月静好。于是果断地封存记忆中,那就是撒哈拉原本的样子。

走到一半路程,牵骆驼的柏柏尔人叫我们都下来。他指了指远处一座很高的沙丘,示意大家去那顶端看日落。我望过去,那么高一座沙丘,顶端平平的,像一刀切过去一样,又觉得顶端就干脆像是那刀锋,一口气跑上去,刹不住车就直接从另一端摔落下去。大家纷纷冲向顶端,无论助跑范围是后退10步还是20步,都躲不过中途就开始手脚并用,自己把自己生拉硬拽上去的效果。

爬上丘顶,太阳刚好要说再见。沙漠的地平线还是沙,所以太阳像只淘气的土拨鼠要钻回洞一样,被沙子里的力量吸引着一点点坠落。我坐在顶端,抓起一把沙子,抬过高于夕阳的角度放手,让它们慢慢洒落,沙粒沁透在日暮光线中,晶莹却不剔透,替人们诉说着夕阳之下的恋恋不舍。我冲着落日的方向一遍遍重复着流沙滑落的路径,嘴里念叨着“每想你一次,天上飘落一粒沙,从此便形成了撒哈拉沙漠”。那一刻,我内心并不伤感,只是,一串泪珠静静淌下。也许,这是我心灵深处赠与撒哈拉的一种仪式感吧。

如今撒哈拉沙漠里的帐篷客栈已经很完善了,通电通水,食物充足。晚餐和篝火晚会有些流于形式,大家也是打发着时间,等待星空的降临。

篝火熄灭,地灯关闭,黑暗给沙漠盖上了被子,撒哈拉彻底沉寂了。我平躺在一座沙丘顶端,大地上的一切都如同消失一般,触手而不可及,眼望而不见。那一刻,我感觉自己仿佛在大气层之外,悬浮着身体直面星际。一帘镶满钻石的画布正慢慢靠近我,像要盖在身上,大大小小的钻石之间几乎没有缝隙,不透气般地各自闪耀。

如果我说撒哈拉的星星会眨眼,你相信吗?那一刻,我感觉自己的好奇心就如同孩童一般天真,会无条件相信任何童话的美好。星星会眨眼?我信!星星会说话?我信!星星会思念?我也信!

只是,繁星真的会晃瞎眼啊!那一夜,我无数次地揉着眼睛,不舍得闭上,睁开又被刺痛。

那一夜,刺痛我的还有撒哈拉彻骨的冰冷。裹着厚棉被,再盖上一条5斤重的羊毛毯,即便被压得喘不过气来,我依旧控制不住地发抖,夜里甚至在睡梦中竭力睁开眼,努力证实自己是否还活着。那份狼狈,应该是撒哈拉送给我的回礼,没有恶意,只是以此证明大自然的力量。

对此,我回以颤抖着的敬畏。

离开那日,在卡萨布兰卡默罕默德五世国际机场,我倚靠在摆渡车厢尾,背对着车辆行驶的方向,在那方向的尽头,一架摩洛哥皇家航空公司的飞机身披红色战袍静静地等待。望着渐渐远去的航站楼,我发了一个朋友圈,记录下一段文字。那一刻,我的内心一阵潮涌。那一幕的卡萨布兰卡,笼罩在阴云之下却没有丝丝忧郁,就这样定格在了我脑海中。再见,亦或再也不见,我无从知晓,我与这个国度的缘因缘果,洒落在我远去的背影中,也归属在冥冥之中。

(责编:昭阳)