TBI患者凝血功能、抗凝血酶、凝血因子的变化及与PHI的相关性

常志锋,王梅,岳常义

(南阳油田总医院神经外科,河南 南阳 473132)

创伤性脑损伤(TBI)的发生,能够导致患者病死率的显著上升。流行病学研究显示,TBI的发生率可达233~555/10万人左右[1]。在影响到TBI生存预后的相关因素中,凝血功能或者抗凝功能的改变是促进患者病情的重要因素,其能够在导致凝血功能亢进、血栓形成等方面发挥重要的作用。D-二聚体(D-D)的表达上升是评估TBI患者凝血功能中纤维蛋白溶解活性的重要指标,纤维蛋白溶解越为显著,D-D的上升越为明显;抗凝血酶III(ATIII)是评估患者血管内皮损伤的重要指标,ATIII的表达浓度的上升能够促进血管内皮的损伤,并促进脂质的沉积、继发性血小板性血栓的形成等[2];纤维蛋白原(Fg)的表达不仅能够评估TBI患者纤维蛋白溶解系统的激活程度,同时还能够促进上游凝血因子的消耗,导致出血风险的增加[3]。为了进一步揭示TBI患者凝血功能、抗凝血酶III、凝血因子Ⅶ的变化,从而为改善临床上TBI患者的临床结局提供参考,本次研究选取我院TBI患者150例,探讨了相关凝血功能的变化,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院TBI患者150例,其中发展成PHI的患者66例,为PHI组,未发展成PHI患者84例,为对照组,收集时间2015年5月~2017年5月;临床资料通过回顾患者的病历记录和病例报告获得。

PHI组,男性 34例,女性 32例,年龄 32~67岁,平均年龄45.1±7.9岁;PHI组,男性34例,女性32例,年龄 32~67岁,平均年龄 45.1±7.9岁;对照组,男性44例,女性40例,年龄33~66岁,平均年龄46.2±6.7岁;两组患者的年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入排除标准

1.2.1 纳入标准 ⑴既往无凝血-纤溶功能障碍病史,无肝肾功能不全等病史,无心肌梗死、脑梗塞、肺栓塞、深静脉血栓病史,近期未口服抗凝等相关药物;⑵ 闭合性颅脑创伤;⑶经CT扫描证实存在TBI而不伴随颅脑以外的其他严重损伤,如骨盆或股骨骨折、胸腹部损伤、且简明损伤定级(AIS)≤3分;⑷无心肺复苏及休克;⑸GCS评分均在5~15分。

1.2.2 排除标准 ⑴由外院转入的临床资料不完整的TBI患者;⑵第1次颅脑CT提示血肿量达到开颅手术指征,需即刻开颅血肿清除手术者;⑶未能进行2次CT复查患者;⑷肝功能衰竭;外伤后预期寿命<24 h;⑸CT扫描时损伤发生时间不明或>24 h;⑹开放性脑损伤(如枪伤、刀剑伤等);⑺已知既往有脑部疾病(外伤性或非外伤性)并伴有永久性神经缺陷;⑻已知自身免疫性疾病病史;⑼急性或慢性感染性疾病。

1.3 凝血-纤溶指标、ATIII、FVII检测方法 109 mmol/L枸橼酸钠真空管进行采血2ml,TDZ4-WS 3 500r/min离心10min,取上层血浆行凝血功能指标检测,SysmexCS-5100凝血仪器检测抗凝血酶III(ATIII)、 凝血因子Ⅶ (FVII)、 国际标准化比值(INR)、血浆凝血酶原时间(PT)、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白蛋(Fg)。

1.4 统计学方法 统计软件采用SPSS16.0,采用均数±标准差(x±s)进行统计描述,两组间比较采用t检验,三组间比较采用单因素方差分析法;计数资料组间比较采用χ2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

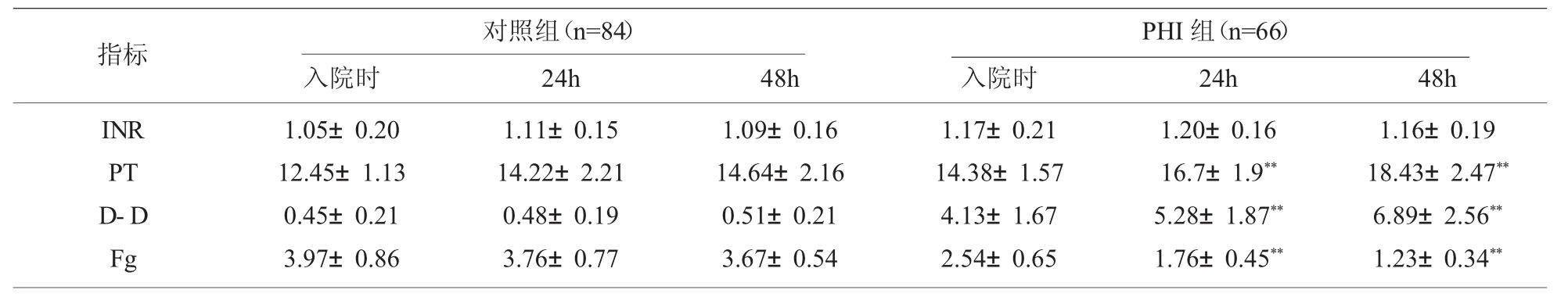

2.1 两组患者凝血-纤溶指标比较 PHI患者入院时、入院后24h、48 h内PT、D-D均高于对照组患者,Fg低于对照组,统计具有显著性差异 (P<0.05),INR相比没有明显差异,见表1。

2.2 两组患者ATIII、FVII比较 PHI患者入院时、入院后24h、48 h内ATIII、FVII低于对照组,统计具有显著性差异(P<0.05),见表 2。2.3 各项凝血-纤溶指标、ATIII、FVII异常时PHI的发生率 各项凝血-纤溶指标、ATIII、FVII异常时PHI的发生率明显高于正常时(P<0.05),见表3。

表1 两组患者凝血-纤溶指标比较

表2 两组患者ATIII、FVII比较

表3 各项凝血-纤溶指标、AT III、FVII异常时PHI的发生率

3 讨论

临床上在合并有基础性疾病的人群中,TBI的发病率可显著上升,特别是在严重外伤、车祸、斗殴等事件中,TBI的发生风险可进一步上升。长期的临床随访研究显示,TBI的病死率可达5%以上[4,5],而凝血功能的改变可能是促进患者体内肺栓塞、脑损伤等发生的重要因素。其中凝血功能紊乱或者出血等风险的增加,能够在增加患者的致残率的同时,导致严重的心血管系统并发症的发生[6]。

D-D的表达是评估患者体内纤维蛋白原溶解程度的重要指标,溶解过程中过度释放的纤维蛋白能够增加D-D的释放速度,而上升的D-D还能够增加其对于血栓的稳定性的影响,导致血栓稳定性的下降,促进肺栓塞或者脑栓塞的发生风险[7,8];AT III的激活能够拮抗患者体内凝血酶III激活,降低凝血酶的活性,抑制过度激活的内源性凝血途径导致的凝血功能的亢进表现,同时ATIII的上升还能够提高血管内皮细胞炎症因子浸润程度,促进血管内皮的损伤和内皮下脂质的沉积[9,10];FVII是体内重要的凝血因子,其表达浓度的上升对于凝血酶或者血小板的诱导激活作用,能够促进TBI早期凝血功能的过度亢进[11,12]。

本次研究通过相关凝血功能指标的检测分析发现,PT、D-D等凝血功能指标在患者入院后的48h内均明显上升,提示了入院短期内患者体内的凝血功能存在一定的凝血时间延长的趋势,这主要考虑与TBI发生早期凝血因子的过度消耗进而导致PT的延长有关,同时D-D的上升则主要考虑与纤维蛋白的合成增加、分解增多等有关;在TBI发生早期出现Fg的下降,提示患者体内的凝血因子的下降,凝血功能的相对不足,这主要由于凝血功能早期过度激活诱导的纤维蛋白原的消耗增加有关。Folkerson L E等[13]研究者在探讨了83例样本量的TBI换组队的凝血功能指标,发现Fg在发病24h内平均下降25%以上,同时患者的病情越为严重、患者的病死率越高,发病早期Fg的下降速度越快,而D-D的上升也越为明显。入院后的48h内ATIII、FVII等因子的表达下降,ATIII的下降失去了其对于凝血活酶的平衡作用,导致患者体内抗凝血酶-凝血系统的平稳紊乱,而FVII的过度下降则考虑与纤维蛋白溶解亢进过程中的凝血因子的消耗增加,肝脏对于相关凝血因子的代偿性合成能力不足有关。在各项凝血功能指标异常如PT异常时,其进展性出血性脑损伤 (progressive he-morrhage injury,PHI)的发生率可显著上升,这主要考虑与局部血管内皮损伤导致的局部内皮下血栓形成、血管通透性的增加、凝血因子的消耗等,进而增加了血管破裂出血的发生,导致严重的PHI的发生[14,15]。ATIII、FVII等凝血指标异常时PHI的发生率明显高于正常时,临床上应增强对于ATIII、FVII等凝血因子指标的监测,从而为患者的凝血功能的管理、降低脑出血的发生提供参考。

综上所述,创伤性颅脑损伤(TBI)患者早期存在凝血-纤溶功能及ATIII、FVII指标的异常,发生创伤性颅脑损伤的患者应及早行头颅CT检查,以便及早发现进展性出血性脑损伤(PHI)的发生。本次研究通过对于TBI发病过程中相关凝血因子的探讨,具有下列两个方面的积极临床意义:⑴能够为临床上TBI的病情检测提供参考,从而为稳定抗凝-凝血功能方面发挥作用;⑵能够为揭示TBI独特的凝血功能变化提供参考,为临床上不同阶段的TBI的病情评估提供依据