瑶山7号墓出土玉牌饰造型研究

——兼谈龙首纹上的菱形纹及相关问题

曹 峻

(上海大学历史系 上海 200444)

内容提要:瑶山出土玉牌饰(M7∶55),从其整体轮廓、颊侧突起、十字镂孔等特点来看,与现实生活中爬行类动物,尤其是蛇的头面部可相比较。龙首纹上的菱形纹样与蛇头部鳞片形状一致,可能也直接取形于后者。良渚文化玉器与陶器纹样上诸多与蛇有关的形象,表明蛇崇拜是良渚信仰体系中的组成部分。这部分信仰内涵不仅在本地区承续发展,至东周时成为土著越族的重要文化特征,同时也对外向北传播,在中原文化遗存中留下不少印记。瑶山玉牌饰上表示眼睛的“圆和三角”组合结构,与龙首纹上的菱形纹,在北传过程中参与中原龙纹的演变和创造,并成为其成熟形象中的构图元素。

1987年浙江良渚瑶山遗址的发掘中,在7号墓出土一件玉牌饰,编号为M7∶55。根据《瑶山》发掘报告,该器宽7、高3.9、厚0.42厘米,平面略呈三角形,底端尖弧,整器采用透雕和阴线刻技法,“两角各对钻1个圆孔为眼,眼两侧以线切割法锼扩成弧边三角形的镂孔,组成眼眶及眼睑,边周再用阴刻线勾勒。两眼之间的额头有不规则的长条形镂孔,鼻孔为阴刻的卷云纹。鼻下端有弧边十字镂孔,似是嘴。眼眶以下的两侧各有1个锯齿状突起”[1],完整生动地表现出一个动物的脸部形态(图一)。

目前对这件玉器有多种解读。如《瑶山》报告将M7∶55称为“神兽纹”,同时又根据下半部分的折叠线条,认为其像“变形的伏蛙”[2];芮国耀、沈岳明认为,下半部分仅有腿没有头部,所以整器体现的是“食人未咽”的人兽主题[3];赵晔认为,十字镂孔的突显说明这是大型猫科动物例如老虎之类的写实反映[4];而方向明则将十字形镂孔和菱形纹样看作是神兽鼻梁部位的装饰[5]。可见,这件玉牌饰的纹样虽一般被称为“神兽纹”或“神人兽面纹”,但在其所表示的动物以及其中的构图元素,尤其是十字形镂孔结构上仍存在不同认识。

本文尝试以新的视角解读这件玉牌饰所蕴含的内涵,兼及分析与之相关的玉牌饰及龙首纹上的菱形纹。笔者认为,这些纹样及构图元素很可能与自然界中的爬行类动物,特别是“蛇”有关,并对其所反映的原始信仰及“龙”形象的问题作初步探讨。

一、瑶山玉牌饰辨析

经过比较,笔者发现瑶山玉牌饰及相关纹样与蛇的头面部形态有诸多相似之处。因此瑶山玉牌饰及相关纹样所表现的,可能来自现实生活中能见到的动物,尤其是蛇、蜥蜴之类的爬行动物,最有可能的则是蛇。

首先,从器物的造型轮廓来看,玉牌饰整器以左右侧上方两个大眼与正中菱形镂孔构成视觉上的三个顶点,从而形成三角形的构图结构,也使全器外形轮廓呈现三角形状。这与爬行类动物的头部形状相吻合。蛇、蜥蜴等爬行动物的头部,若俯视来看均为三角形或偏于三角形状的椭圆形,若正视时,则其突出的双眼与尖突的吻部也在视觉上共同构成三个顶点的三角形状,正是瑶山玉牌饰类纹样所呈现的造型特点(图二)。

图一// 瑶山玉牌饰(M7∶55)

图二// 爬行类动物面容(壁虎面容)

图三// 蛇头骨示意图

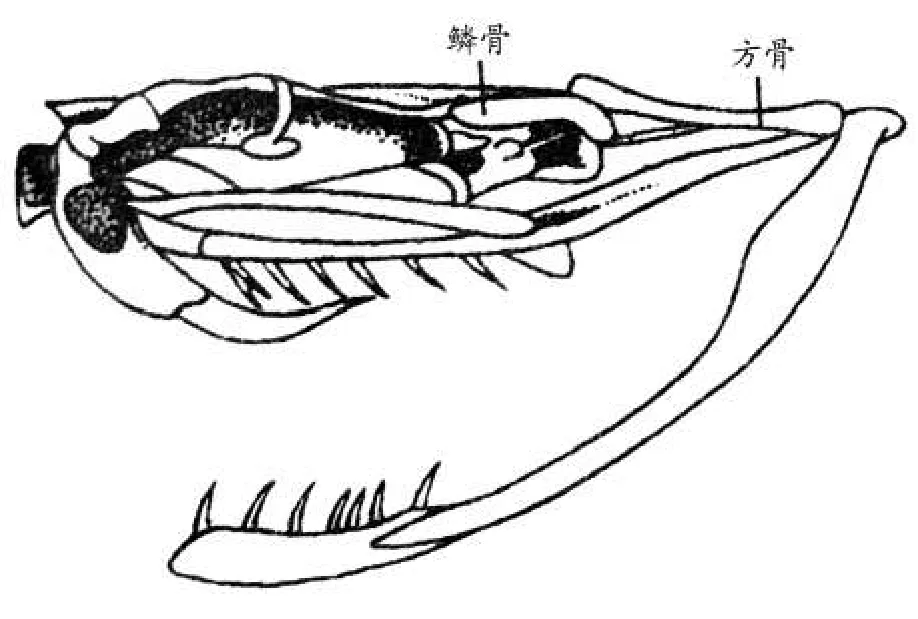

其次,玉牌饰纹样双眼下方的锯齿状突起,所表现的可能是蛇嘴张开时嘴裂尽头的外鼓。从蛇头的结构来看,蛇之所以能够吞食比自己头部还要大数倍的食物,是因为蛇类的左右两颚颚骨与腭骨、翼骨、鳞骨、方骨和横骨都有伸张力极大的韧带互相连接,下颚以方骨连接头颅,能使蛇的口张大至130°(图三)[6],因此正视时,可看到蛇上下颌交接处的韧带和方骨就会向两边鼓突。这一特点表现在瑶山玉牌饰上,即在双眼下方,也正是两侧脸颊部位以锯齿状刻划出来。以往被认为“趾爪”或“蛙爪”的部位,很可能是蛇面颊部位鼓突的表现。

最后,尤为重要的是,玉牌饰正中部位的十字菱形镂孔,应该与蛇张嘴吐信时的状态有关,表现的是蛇的嘴部形态。该纹样的左右两眼之间有明确的卷云纹勾勒成的鼻端部,而十字形镂孔在此卷云纹下方,已有学者指出其表现的是动物的嘴部[7]。同时,从十字镂孔左右两侧的尖括弧形状来看,这个形态总体上构成一个间断的菱形,很像是蛇嘴张开时,上下吻尖端与两侧嘴裂顶点所形成四角菱形在平面上的体现。而菱形中间的十字形镂孔,表现的则是分叉信子吐出摆动时的样子。因此,无论菱形与十字形镂孔所处整个图案的位置,还是其呈现的形状,该部位所表现的都应该是动物的嘴部,而且是蛇嘴大张、吐出信子时的样貌。

十字镂孔与菱形的组合结构在辨识上确实容易引起困扰。有一种观点是将十字形镂孔看作为鼻梁上的装饰[8],这一解读很可能是参照了瑶山另一件透雕玉器的纹样结构。该器为长半圆形玉璜(M11∶84),上端平齐、下端圆弧。上端正中为半圆形凹缺,器身两侧偏上部位各有一稍大圆眼,围以梭形阴刻线纹;正中为弧边十字镂孔,两侧各有圆括形镂孔围绕[9](图四)。在正中十字镂孔下方有一道两端镂孔上翘的弧形线,有称之为“阔嘴”[10],亦有认为是“U形鼻端”[11],可见认识也不尽一致。但考虑到其器身遍布小型弧边三角形及弯曲长条形镂孔,而这道弧形镂空线仅在两侧上翘部分镂空,中间仅为阴线刻,因此其可能只是用于补白的装饰,而未必表示嘴或鼻端部位。且瑶山玉牌饰(M7∶55)纹样比M11∶84更具象,后者是在前者基础上的抽象与变形,因此二者的十字形镂孔很大可能还是表现嘴部的形态,或者说,其最初的本意是要表现动物的嘴部。

当然,笔者将菱形纹与十字形镂孔视为蛇的嘴部及信子,将蛇面部与良渚纹饰相联系,也是众多可能性中的一种。而这一探索性的尝试,不仅能帮助我们理解玉牌饰自身的纹样,同时对其他纹饰中构图元素的识读也有一定的启发,例如龙首纹上的菱形纹。

图四// 瑶山玉璜(M11∶84)

图五// 瑶山玉镯形器(M1∶30)

二、龙首纹上的菱形纹

龙首纹是良渚文化中另一重要纹样,其与菱形纹密切相关。龙首纹的面部正中往往刻划菱形纹,并在其下方表现出阔嘴与齿列。这一上一下的相对位置关系,大概也是瑶山玉牌饰上十字镂孔与菱形组合纹被视为鼻梁装饰的一个参照因素。但若以蛇的头面部特点加以观察的话,这类菱形纹则可以传递给我们新的信息。

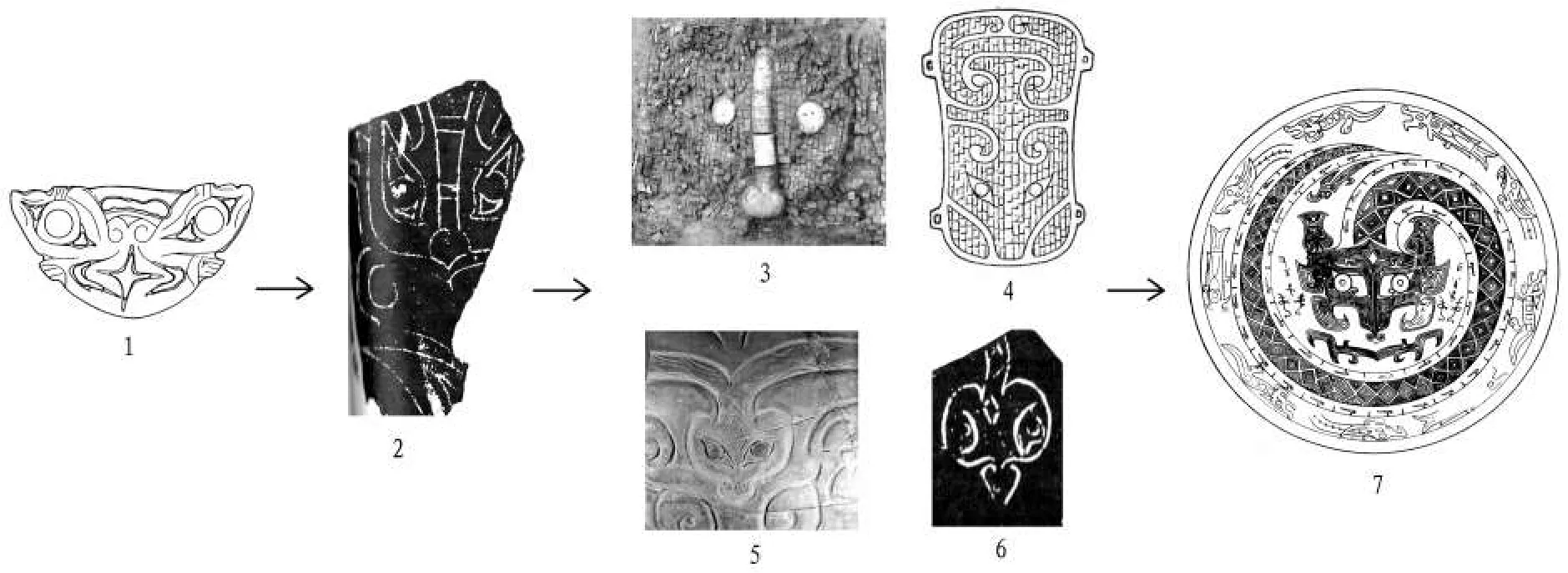

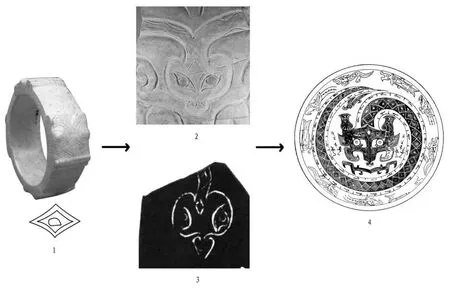

龙首纹的典型代表为瑶山玉镯形器(M1∶30)(图五),其他龙首纹可以看作是在此基础上的改造和变形[12]。其“正面下端是龙首的扁宽嘴,露出平直的上唇和大而方整的上排牙齿,上唇两侧有圆形凸起的鼻孔,宽扁的鼻部与上唇平齐。之上有一对大而圆凸的眼球,外饰圆形眼圈。两眼上方用阴线刻出一对短角。眼、鼻之间有一菱形图案,内外双线,菱形正中阴线刻一小椭圆形。图案侧面用浅浮雕和阴刻线,表现深而长的嘴裂、鼻子和头部的侧面形象。”[13]这个纹饰中的一个重要组成元素就是面部正中的菱形,其内正中还阴刻一小椭圆形。另外还有研究者注意到这个“龙首纹”的齿列部分仅有上半部而无下半部,即整体缺失“龙首”的下颌[14]。

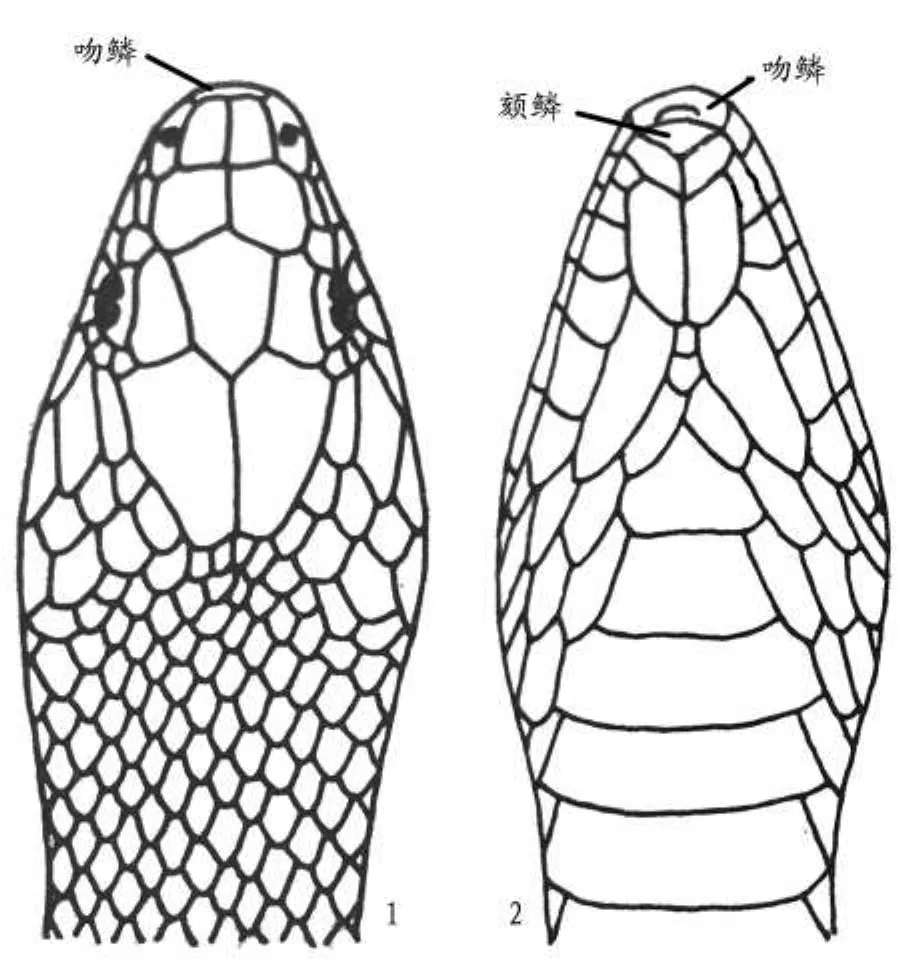

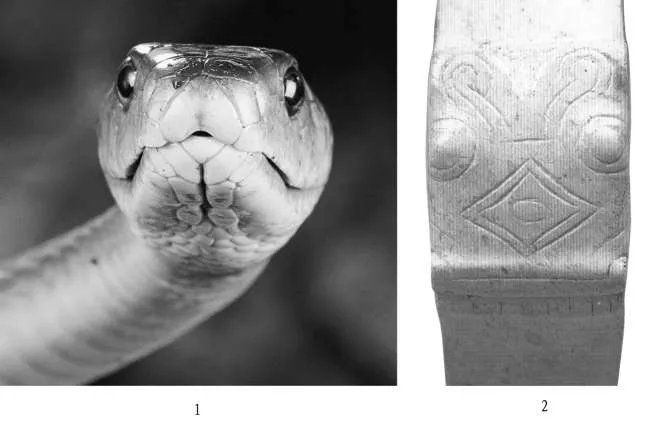

我们知道,蛇类动物遍体被覆鳞片,头部也不例外,而且头部特别是吻端的鳞片分布很有规律和特色。从图六来看,蛇头背面吻端的鳞片主要是吻鳞,仅一枚,中间有一个凹缺便于闭合时蛇舌伸出口外(图六∶1);腹面最前端的鳞片是颏鳞,为下颌前端正中的一枚鳞片,常呈三角形,与上颌的吻鳞相对(图六∶2)[15]。这样,如果正面对视蛇头,便会在视觉的正中部位看到一个非常明显的、由上颌吻鳞和下颌颏鳞构成的闭合菱形,尤其显著的是,在这个菱形内存在一个凹缺圆孔(图七∶1)。这个形态和瑶山镯形器上龙首纹正中的菱形几乎完全吻合(图七∶2)。因此我们不妨大胆一点猜测,这个“龙首纹”上的菱形图案,其实表现的是蛇头正面部的鳞片形状,是将蛇下颌颏鳞向上移到嘴裂上方以使之与上颌处吻鳞完整连接而呈现出来的图形。这样,我们就能理解为什么菱形图案在龙首纹中的位置处于阔嘴与齿列的上方了。

图六// 蛇头部鳞片

如此看来,龙首纹上的菱形纹,很可能也和瑶山玉牌饰一样,图形的来源是从自然界中的蛇类爬行动物中获得的灵感。只不过其形源来自蛇头面部的鳞片形象,而瑶山玉牌饰则是整个蛇头面部形象的具体表现。就构图元素来说,尽管瑶山玉牌饰纹样与“龙首纹”都有常称之为“菱形”的图案元素,但二者的菱形纹样在具体形态和所表现的对象上都有所不同。瑶山玉牌饰的菱形图样是“十”字形镂孔外左右两侧围以尖括状弧线,刻划在卷云纹鼻端下方,表现的是蛇类动物的口部形态;“龙首纹”的菱形图案则是常规的四边菱形,由于构图需要而放置在嘴齿上方,表现的是蛇面部鳞片呈现的形状。但不管怎样,二者的本源都与自然界中的爬行动物蛇的头面部有关。

图七// 蛇面部鳞片与龙首纹上菱形纹

三、玉牌饰类纹样所表现的蛇崇拜及其流向

蛇是我国南方山区、丘陵地带常见的野生动物。尤其在温热潮湿地带,各种蛇类活动频繁,是早期先民日常生产和生活中最常遭遇的动物之一。因此,蛇的形象不论是头部还是躯体,很容易被运用到玉器、陶器的制作中,作为器表的装饰题材,进而成为人们崇拜和信仰的对象。

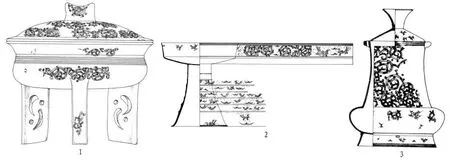

除了前文所述玉牌饰及龙首纹上体现的蛇的头面部形态之外,蛇的蜿蜒体躯更常用于良渚器物的表面装饰。如玉器表面常以圆角、圆转、方折等各式云雷纹和重圈纹、三圈纹作为抽象蛇纹运用于主题纹样的补白[16];陶器上的表现更为引人瞩目,在江苏草鞋山[17],上海福泉山[18]、亭林[19],浙江庙前[20]、名山后[21]等遗址都曾出现刻划在鼎、豆、壶、宽把杯等黑陶器类表面的卷曲蛇纹。典型的如福泉山陶鼎(M65∶90),整器自盖纽扣至三足外侧,满刻鸟首盘蛇纹;陶豆(M101∶90)在豆盘外壁细刻鸟首盘蛇纹;贯耳壶(M74∶166)的颈部也满刻鸟首盘蛇纹(图八)。

这些与蛇相关的纹饰,或体现在精美玉器上,或刻划在打磨光亮、装饰繁缛、带有礼器性质的鼎、豆、壶等器类上,显然具有一定的象征和信仰意义。杨建芳先生曾根据云雷纹为蛇的抽象化和图案化形式,认为良渚文化的相关纹饰反映了其崇蛇的观念,并向南传播于长江流域及以南地区[22]。可以认为,除了神人兽面纹所代表的信仰崇拜之外,蛇崇拜在良渚文化信仰体系中也是重要的组成部分。

蛇崇拜这一文化内涵,在此后的古越族土著信仰中得到延续和发展,并成为具有区域特色的文化内容。《说文》曰:“蛮,南蛮,蛇种”,又说“闽,东南越,蛇种”[23];《吴越春秋·阖闾内传》载:“越在巳地,其位蛇也”[24],都是越族以蛇为崇拜对象的表现。而在考古发掘中,先秦越地也常见与蛇有关的器形出土。如江苏鸿山越墓中出土低温烧制的陶胎琉璃釉盘蛇玲珑球形器,由盘曲的8条蛇构成,蛇身饰点状琉璃釉和红彩,精美异常[25]。江苏邱承墩还出土两件堆塑蛇纹的原始青瓷鼓座,其中一件座身覆钵状,中有管状插孔,鼓座上部有6条堆塑双头蛇,两蛇一组,头向上昂,腹部相交,蛇身满饰鳞纹,弯曲作游动状;另一件鼓座上部贴9条堆塑的盘蛇,张口圆目,身饰鳞纹[26](图九)。这两件鼓座上的堆塑蛇形象,除了弯卷盘绕的长条躯体之外,蛇头均为三角形,且圆睁大眼的两侧还刻划出细小的眼角,与良渚文化蛇类纹饰均有可比之处。因此,良渚文化中不论是玉器中的镂刻牌饰还是陶器上的蟠卷蛇纹,都开古越族蛇信仰的滥觞。

图八// 良渚文化刻纹陶器

图九// 鸿山越墓出土鼓座

良渚文化蛇类纹样及所蕴含的蛇崇拜内涵还向北传入中原地区,在二里头文化中也发现许多与蛇崇拜有关的遗存。如河南二里头遗址1963年Ⅴ区T212出土的陶片标本上就刻划一首双身的蛇形纹样[27](图一〇∶1)。这条蛇以粗线条刻划圆角三角形的头部和卷云形尖吻,颈部以后向左右两侧分出双身,根据复原研究,其弯曲的身躯正好把一只四脚朝天的仰卧小兔包围起来[28]。有研究者推测这是表现飞龙在天,腾云驾雾,直探月宫的意境[29]。但从小兔形象的仓惶、无力以及卧倒的姿态来看,这更有可能是一个已被大蛇果腹了的猎物。所以这组图像应该属于写实的蛇纹,但又因为蛇身一分为二明显具有神性,因而是人们信仰的崇拜对象。此外,二里头遗址还发现贴塑蛇纹的大陶盆(图一〇∶2)与堆塑蛇纹的透底器(图一〇∶3),都出土于宫殿区范围内,研究者认为其与上层社会的祭祀活动有关[30]。

二里头遗址所发现的这些蛇类形象往往被当作“龙”形或龙形的一种而加以笼统认识。但从形态上来看,这些或刻划、或堆塑的蛇形象,不仅与二里头绿松石类“龙形器”差别很大,而且同以河南濮阳西水坡为代表的中原早期“龙”形象也大相径庭,表现的是带有神性,同时仍非常写实的蛇的形象。与此同时,从这些蛇类纹饰所依托的载体,尤其是“透底器”这类陶器在中原极少见到的情况来看,这一文化因素应属于外来传入。后世与此类“透底器”相似的器物是多出土于南方特别是长江下游地区的鼓座类器,如无锡鸿山越墓所发现两件鼓座,无论是材质、器形还是其上的蛇塑形态,都与二里头所出器具有极大的可比性。另外,在安徽舒城九里墩[31]、丹徒北山顶[32]、湖北随州曾侯乙墓葬[33]中也发现鼓座,尽管它们年代相对晚近,形态也不尽相同,但所代表的都是南方地区的文化传统。从长江下游崇蛇的信仰传统来看,不排除将来在这一地区发现与二里头时代相当或更早的相关遗存的可能。总之,二里头遗址所发现与蛇崇拜有关的器物,代表的应是来自南方的文化因素,是良渚文化时蛇崇拜及其信仰体系传入中原地区的表现。

图一〇// 二里头遗址出土蛇纹陶器

四、玉牌饰类纹样与形成中的龙形象

伴随着良渚文化蛇类纹样和崇蛇信仰的北传,良渚玉牌饰及相关纹样的某些部分也随之传入北方,并可能为中原“龙”形象的最终形成提供构图元素。这些部分包括玉牌饰上的眼部形态和龙首纹中的菱形纹。

瑶山玉牌饰(M7∶55)上最突出的部分,即为器身两侧上方占据近一半面积的眼睛。这一眼部结构是最为典型的以圆和弧边三角组合形态加以表现的例子,普遍被认为来源于崧泽文化晚期流行的陶器纹饰[34]。一般认为,良渚早期以后这一眼睛结构转变为圆和小尖喙组合,乃至小尖喙趋于消失,成为典型的神兽眼睛,与最初形态“圆和三角”有明显的不同[35]。而这种演化之后以重圈突出圆形眼球,并加以小尖喙或月牙眼睑的兽目形象,往往被看成与后世饕餮纹有关的纹样源头。如林巳奈夫就曾提出殷周青铜器上的“卵形眼”起源于良渚文化“神人兽面纹”上的兽目,并认为那象征着太阳[36]。

但应该说,瑶山玉牌饰上“简洁”的圆和弧边三角结合,且整体轮廓呈现斜向、长尖特征的眼部形态,才是后世中原龙纹乃至饕餮纹上眼睛形态可以向上追溯的直接形源。最为显著的就是中原地区河南新砦遗址出土陶器盖上刻划兽面纹的眼睛,以斜上下两个弧边三角形表现,虽然其眼珠线条并没有特别刻划,只是借用三角形的两个相对弧边加以呈现[37],但总体造型上看与良渚玉牌饰上的眼部形态如出一辙(图一一∶2)。此后承袭新砦兽面纹的二里头绿松石“龙”形器(2002VM3∶5),同样以梭形塑造其眼部形态,中间以圆形白玉为睛,两端眼角斜尖,与“圆加弧边三角”的构图特征高度一致(图一一∶3)[38]。二里头绿松石牌饰、陶器刻划纹饰上也常见这类梭形及与之相近的臣字形的动物眼部(图一一∶4、5、6)[39],将这些梭形眼与瑶山玉牌饰纹样的眼部形态相比较,则会发现它们均为斜竖向的尖长梭形,上眼角向外倾斜,下眼角向内倾斜,且中部以圆形突出眼珠,共性显而易见。因此中原地区这类动物面部的梭形眼与良渚文化中同类构图元素关系密切。而这类梭形眼的进一步发展,就成了商周青铜器与玉器上兽面纹中常见的“臣字目”或“卵形眼”,尤其以殷墟青铜器蟠龙形象上的表现最具代表性(图一一∶7)。可见形成于良渚时期以“圆与弧线三角”组合的斜向眼部形态,在中原“龙”形象上已经成为一个重要的构图元素(图一一)。当然,应该注意到的是,这种“臣字目”也是龙山时代石家河文化玉器上的显著特征,因此这一元素有可能是自良渚文化先向西传至长江中游,进而北上进入中原地带的。

图一一// 玉牌饰眼部形态与龙纹

与此同时,取象于蛇面部鳞片形状并成为神异性动物纹样构图单元的菱形纹,同样向北传播,在中原地区,尤其是二里头文化中也可以看到大量的相似因素。前述二里头遗址1963年Ⅴ区T212出土的陶片上就刻划有写实蛇纹,其头面部除了梭形眼和卷云鼻吻之外,两眼之间的额头处赫然刻划着一个菱形纹,可以看作是良渚龙首纹上菱形位置上移的进一步发展。同样的纹饰也见于二里头Ⅴ·ⅡT107③∶2陶片上,该蛇形纹样仅存头部,呈圆角三角形,前端以桃形表示尖吻,两眼之间亦有菱形装饰在额部,并延续至身躯部位。可以看到,此时菱形纹仍仅装饰在写实蛇纹的额面部位,还没有“攀”上绿松石“龙”形器类的头部成为其中的组成元素。而到了商代,在殷墟的龙纹上,菱形纹便已成为完整龙纹,甚至是饕餮纹不可或缺的一部分。如妇好青铜盘上的蟠龙纹,对龙形的头面部刻划细致完整,不仅有耳、角、目、嘴、虬髯、弯卷体躯等部位,而且额面部正中装饰着菱形纹,成熟完善的中华龙的形象至此跃然而出。由此我们看到了中华龙形象逐步发展的复杂、多层次的“创作”过程,而在这个过程中,来自东南地区良渚时期的“圆与三角”和菱形纹,在不同阶段做出了重要贡献(图一二)。

可以看到,源自崧泽时期圆形与弧边三角形组合的纹饰单元,在良渚文化时用来表示蛇面部的眼睛形态,并在此后向北传播,逐渐形成中原玉器与青铜器上动物形象的“梭形眼”或“臣字目”;而龙首纹上作为蛇面鳞片形状的菱形纹样,在北传的过程中则进一步将装饰的位置上移至额面正中,最终成为成熟的中华龙形象不可或缺的组成部分。因此,中原龙形象的演变和最后成型中,吸收、蕴含了来自良渚文化的构图元素。从这个意义上说,以二里头玉柄形器和牌形饰上兽面纹乃至商周时期蟠龙纹为代表的中原龙形象,其远源是可以上溯到良渚文化的[40]。

五、小结

长期以来,瑶山M7∶55玉牌饰往往被看作是“神兽”纹之一种,其眼部结构常因作为衔接崧泽晚期“圆和三角”图像与良渚时期盛行“神人兽面纹”之“神兽”的中间形态而被学界所重视。但对这类纹样所表示的具体动物类型即其形源,以及其所可能蕴含的原始信仰内涵却少有探讨。若以南方地区自然界中常见的蛇类爬行动物视之,则瑶山玉牌饰不论是整体轮廓、脸颊突起,还是十字镂孔等结构和特点,均与蛇的头面部有可相比较之处。与此同时,良渚文化早期常见龙首纹上的菱形纹,也可能是在蛇面部鳞片形状的基础上加以刻划和创作而形成的构图元素。良渚文化玉器与陶器装饰上的这类与蛇有关的纹样,应是良渚文化中蛇崇拜的表现,表明崇蛇信仰是良渚文化信仰体系中的组成部分。这部分信仰内涵不仅在东南地区承续发展,成为此后土著越族的重要文化特征,同时也对外向北传播,在中原文化遗存中留下不少印记。其中瑶山玉牌饰上表示眼睛的“圆和三角”组合结构,以及龙首纹上的菱形纹,在北传过程中参与了中原龙纹的演变和创造,并成为其最终形象的构图元素。

图一二// 菱形纹与龙纹

[1]浙江省文物考古研究所:《瑶山》,文物出版社2003年,第87页。

[2]同[1],第87页。

[3]芮国耀、沈岳明:《良渚文化与商文化关系三例》,《考古》1992年第11期。

[4]赵晔:《良渚玉器纹饰新证——官井头几件新颖良渚玉器的解读》,杨晶、蒋卫东主编《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(六)》,浙江古籍出版社2014年。

[5]方向明:《良渚玉器线绘》,浙江古籍出版社2018年,第60、70、71页。

[6]黄正一等:《中国特产的爬行动物》,复旦大学出版社1998年,第59页。

[7]同[4]。

[8]同[5],第70页。

[9]同[1],第154页。

[10]同[1],第154页。

[11]同[5],第60页。

[12]盛起新:《崧泽文化纹饰对良渚文化的影响》,《东南文化》2014年第5期。

[13]同[1],第28页。

[14]同[3]。

[15]浙江动物志编辑委员会:《浙江动物志·两栖类爬行类》,浙江科学技术出版社1990年,第156—167页。

[16]杨建芳:《云雷纹的起源、演变与传播——兼论中国古代南方的蛇崇拜》,《文物》2012年第3期。

[17]南京博物院:《苏州草鞋山良渚文化墓葬》,载徐湖平主编《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。

[18]上海市文物管理委员会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社2000年,第100、104、112页。

[19]孙维昌:《上海市金山县查山和亭林遗址试掘》,《南方文物》1997年第3期。

[20]浙江省文物考古研究所:《庙前》,文物出版社2005年,第111页。

[21]名山后遗址考古队:《奉化名山后遗址第一期发掘的主要收获》,载浙江省文物考古研究所编:《浙江省文物考古研究所学刊》,科学出版社1993年。

[22]同[16]。

[23]东汉·许慎:《说文解字》卷十三上,中华书局编辑部编《说文解字四种》,中华书局1998年,第255页。

[24]东汉·赵晔:《吴越春秋》卷四《阖闾内传》,江苏古籍出版社1986年,第25页。

[25]南京博物院等:《鸿山越墓出土礼器》,文物出版社2007年,第126页。

[26]南京博物院等:《鸿山越墓出土乐器》,文物出版社2007年,第132—135页。

[27]中国社会科学院考古研究所洛阳工作队:《河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》1965年第5期。

[28]王青:《二里头遗址出土雕刻类神灵形象的复原研究》,杨晶、蒋卫东主编《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(六)》,浙江古籍出版社2014年。

[29]杜金鹏:《中国龙,华夏魂——试论偃师二里头遗址“龙文物”》,杜金鹏、许宏主编《二里头遗址与二里头文化研究——中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社2006年。

[30]许宏:《最早的中国》,科学出版社2009年,第158页。

[31]安徽省文物工作队:《安徽舒城九里墩春秋墓》,《考古学报》1982年第2期。

[32]江苏省丹徒考古队:《江苏丹徒北山顶春秋墓发掘报告》,《东南文化》1988年第4期。

[33]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,文物出版社1989年,第152页。

[34]方向明:《良渚玉器纹饰研究之一——眼睛(球)的发端》,杨建芳师生古玉研究会编著《玉文化论丛(2)》,文物出版社2009年。

[35]梁丽君:《良渚玉器兽面纹大眼的研究》,《文物春秋》2011年第3期。

[36]〔日〕林巳奈夫著、常耀华等译:《神与兽的纹样学——中国古代诸神》,三联书店2009年,第57页。

[37]北京大学震旦古代文明研究中心等:《新密新砦——1999~2000年田野考古发掘报告》,文物出版社2008年,第239页。

[38]中国社会科学院考古研究所:《二里头(1999~2006)》,文物出版社2014年,第1005页。

[39]a.中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1984年秋河南偃师二里头遗址发现的几座墓葬》,《考古》1986年4期;b.中国社会科学院考古研究所洛阳发掘队:《河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》1965年第5期;c.中国社会科学院考古研究所编著:《偃师二里头:1959年~1978年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社1999年,第302页。

[40]同[30],第159页。