高分辨率磁共振血管成像对基底节区急性脑梗死M1 段血管斑块特征分析的应用研究

张月,刘冲

(1.承德医学院,河北 承德;2.保定市第一中心医院 影像一科,河北 保定)

0 引言

急性缺血性脑卒中是一种好发于中老年患者的具有高患病率、高发病率、高致死率和高致残率的“四高”疾病。不同地区的人群引发脑卒中的原因各有差别,欧美国家常由颅外血管疾病引起,而亚洲人群缺血性脑卒中最主要的原因是颅内动脉粥样硬化[1]。随着磁共振血管高分辨技术的快速发展,Wu F等[2]研究发现责任斑块与正常管壁的相对信号强度比值更高,且强化模式2 型多见,这使得通过观察管壁情况分析颅内动脉粥样硬化斑块的成分特征成为可能。本研究利用高分辨率磁共振血管成像序列对基底节区急性脑梗死患者大脑中动脉M1 段斑块的具体分布、相对信号强度及强化模式进行分析。

1 资料与方法

1.1 研究对象

连续收集保定市第一中心医院2018 年11 月至2019 年6 月62 例经DWI 诊断为急性大脑中动脉供血区脑梗死的患者,分为基底节组和非基底节组。基底节组共36 例,男性16 例,女性20 例,平均年龄(58±9)岁;非基底节组中26 例,男性14 例,女性12 例,平均年龄(57±8)岁。将两组患者的一般资料情况进行比较,无显著的统计学差异(P>0.05),可以进行比较。所有患者都签署了知情同意书。

1.2 入组条件

(1)30 d 内诊断为急性大脑中动脉供血区脑卒中者[3];(2)梗死同侧颈内动脉经超声检查狭窄率<50%;(3)图像质量能够满足斑块诊断要求;(4)排除心脏疾病患者;(5)排除有MR禁忌症及钆造影剂过敏者;(6)排除非动脉粥样硬化性血管病变(如:夹层、血管炎、可逆性血管收缩综合征或烟雾病);(7)排除有心源性脑栓塞的证据;(8)排除有头颈血管介入史者。

1.3 检查方法

选用Philips Achieva 3.0 T 磁共振扫描仪,8 通道标准头部正交线圈。入选患者在入院当天进行DWI,3D-TOF MRA,T1W 3D-VISTA 及CE-T1W-3D-VISTA 扫描。DWI:TR 2733 ms,TE 85 ms,FOV(23×23×13)mm;3D-TOF:TR25 ms, TE 3.45 ms,FOV:18 mm×18 mm×9 mm;T1W-VISTA:TR 800 ms,TE 20 ms,FOV(20×18×45)mm;CE-T1W-VISTA: TR 800 ms,TE 20 ms,FOV:20 mm×18 mm×45 mm。

1.4 图像分析

图像处理工作在Achieva 后处理工作站上完成。每一名患者的图像均由2 名从事MRI 诊断工作的拥有5 年以上诊断经验的医师进行盲法评片。意见不一致时协商解决。

斑块在血管壁上的分布按赵庆龙等[4]的方法计数;斑块相对信号强度(Plaque-wall Contrast Ratio, CR):斑块中信号最强的部位平均信号强度/ 正常管壁的平均信号强度×100%,斑块T1WI 高信号:定义为CR >150%;斑块强化模式:1 型,在横断面上强化累及管壁面积<50%;2 型,在横断面上累及管壁面积≥50%。

1.5 统计学方法

应用SPSS 23.0 统计软件进行数据处理,计数资料采用频数、百分比的表达形式,计量资料采用平均值±标准差的形式,计数资料组间比较采用卡方检验,计量资料组间比较采用独立样本t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

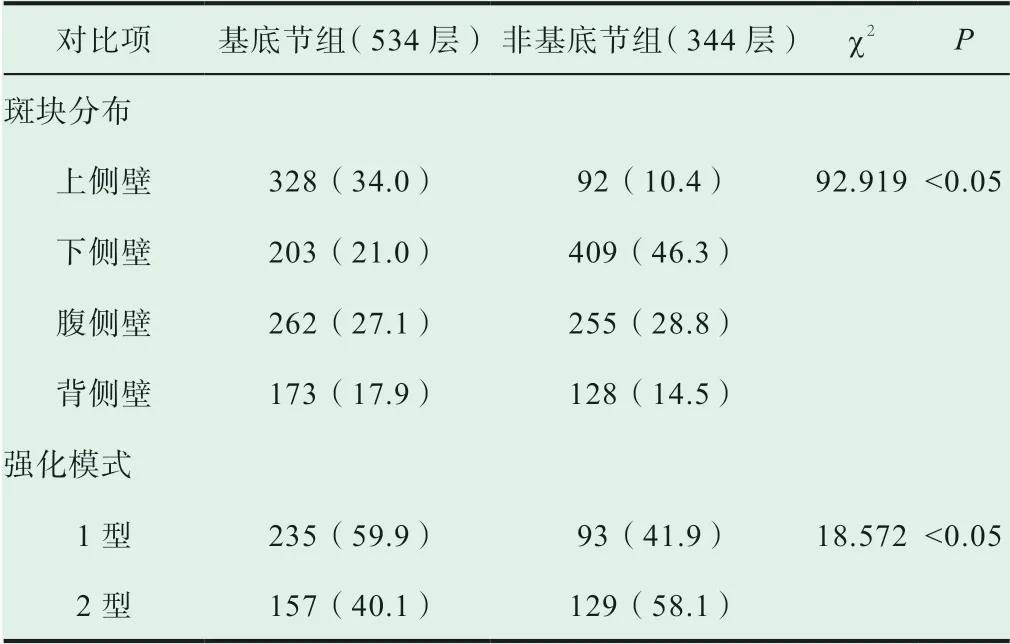

共有878 幅图像包含斑块(基底节组534 幅,非基底节组344 幅),基底节组的上侧壁斑块所占比例(34.0%)较非基底节组(13.5%)大,基底节组的下侧壁(21.0%)、腹侧壁(27.1%)及背侧壁斑块(17.9%)所占比例较非基底节组的下侧(3 0.2%)、腹侧(3 7.4%)及背侧壁(1 8.8%)斑块所占比例小,差异有统计学意义(P <0.0 5),基底节组及非基底节组斑块相对信号强度(C R)分别为1.4 8(1.4 3 ~1.54)、1.57(1.51~1.64),基底节组斑块相对信号强度低于非基底节组,差异有统计学意义(P=0.029)。非基底节组斑块2 型强化模式所占比例(58.1%)明显高于非基底节区组(40.1%),差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 基底节组与非基底节组患者斑块分布及强化模式比较[n(%)]

3 讨论

高分辨率磁共振成像利用“黑血”技术,抑制血管腔中的血流信号,使血管壁的情况更清楚的展现出来,对于动脉粥样硬化的患者来说,利用此成像方法更有利于斑块分布及成分的分析。本研究显示斑块主要位于腹侧壁,这与 Xu WH 等[5]研究结果一致。大脑中动脉M1 段垂直于管壁由上壁及后侧壁[6]发出豆纹动脉,提供豆状核、内囊前后肢的上2/3 以及尾状核体部的血供。本研究中,基底节组上壁斑块的占比明显高于非基底节组,这可能是由于上壁斑块直接阻塞豆纹动脉开口或斑块不稳定脱落造成豆纹动脉远端闭塞等原因,最终造成基底节区梗死。这与赵庆龙等人的研究结果相一致。Xu WH 同样研究发现与无症状组斑块相比,有症状组斑块上壁多见,并且有症状组伴有基底节区梗死者上壁斑块占比较腹侧壁及下壁大。

斑块内出血[7]、斑块内脂质成分丰富以及斑块2 型强化模式被认为是影响斑块稳定性的重要因素。由于斑块内出血的主要物质为高铁血红蛋白,它的T1弛缓时间相对较短,因此在T1WI 上表现为高信号。2 型强化模式可能是由于丰富的新生血管生成或炎症细胞浸润造成[8]。本研究中,基底节组的CR 值稍低于非基底节组,且基底节组2 型强化模式占比低于非基底节组,这表明基底节组斑块相对于非基底节组更稳定。

本研究仍存在一定的局限性:(1)样本量小;(2)病理资料欠缺;(3)对稳定性的分析项目存在局限性,以后的研究中应加入对斑块强化程度的分析。以后我们会继续收集病例,补充相关资料,不断完善研究。

总之,高分辨磁共振血管成像能够用于基底节区急性脑梗死M1 段血管斑块特征的分析。与非基底节区急性脑梗死患者相比,基底节区机型脑梗死患者大脑中动脉M1 段斑块更多分布于上侧壁,基底节区急性脑梗死患者中动脉斑块相对更稳定。