新时代城乡融合发展下的广东省乡村地区空间管治探索

龚蔚霞 周剑云

摘要:党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,并要求建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,这不仅为乡村地区的复兴和城乡关系的重构带来新的发展机遇,也提出了新要求。我国长期以来“重城轻乡”的发展导向造成了城乡二元的发展格局,空间资源及其管治过于集聚在城镇空间,乡村地区发展滞后,即使经济发达的广东省,其城乡差距也仍然明显。文章立足城乡融合发展视角,提出新时代以乡村地区功能多元化发展、与城市形成互补优势为基本思路划分乡村空间,并通过在广东探索强化空间规划引领、优化乡村三生空间、构建城乡空间网络等具体措施,以期建立城乡新型关系并实现城乡要素合理配置。

关键词:乡村振兴;城乡融合;空间管治;乡村地区;广东省

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.02.011 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)02-0069-09 文献标识码:A

Exploring Spatial Governance of Rural Areas in Guangdong Province Based on the UrbanRural Integration Development in the New Era

GONG Weixia, ZHOU Jianyun

[Abstract] The report of the 19th CPC National Congress proposed the strategy of rural revitalization, and demanded the establishment and improvement of systems, mechanisms, and policies for promoting integrated urbanrural development, which not only brings new opportunities for the vitalization of rural areas and the reconstruction of urban-rural relations, but also puts forward new requirements. For a long time, the development orientation of"attaching importance to urban areas and neglecting rural areas" has led to a dual development pattern between urban and rural areas. Spatial resources and spatial governance are too concentrated in urban space, that lead to the lag in the development of rural areas. Even in the developed areas such as Guangdong Province, the urban-rural gap is still obvious. Based on the perspective of urban-rural integration development, this paper proposes the basic thinking of diversified function development and complementary advantages with cities in rural areas in the new era to divide rural space. Then it explores concrete measures in Guangdong Province such as strengthening the leading role of spatial planning, optimizing the ecological-production-living spaces of rural areas, as well as constructing network of urban and rural space, in order to realize the new relationship between urban and rural areas, and rational allocation of urban and rural elements.

[Keywords] rural revitalization; urban-rural integration; spatial governance; rural area; Guangdong Province

1 新時代城乡融合

城市和乡村是空间镶嵌、结构互补、功能耦合、相互作用的复杂地域系统[1]。对于城市—乡村关系的理论思考可追溯到田园城市,埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)用三块磁铁对乡村生活和城市生活的优点和缺点进行描述,并据此得出融合城市与乡村优点的田园城市具有无可比拟的优势的结论[2]。21世纪以来,城乡关系研究更加关注探讨城乡间联系的“网络”和“流”,“区域网络发展模型”的提出者道格拉斯认为,乡村的结构变化和发展通过人、生产、商品、资金和信息等一系列“流”与城市的功能和作用相联系[3]。

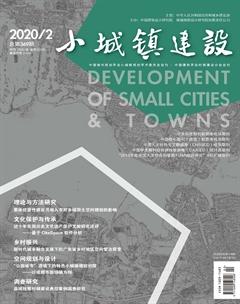

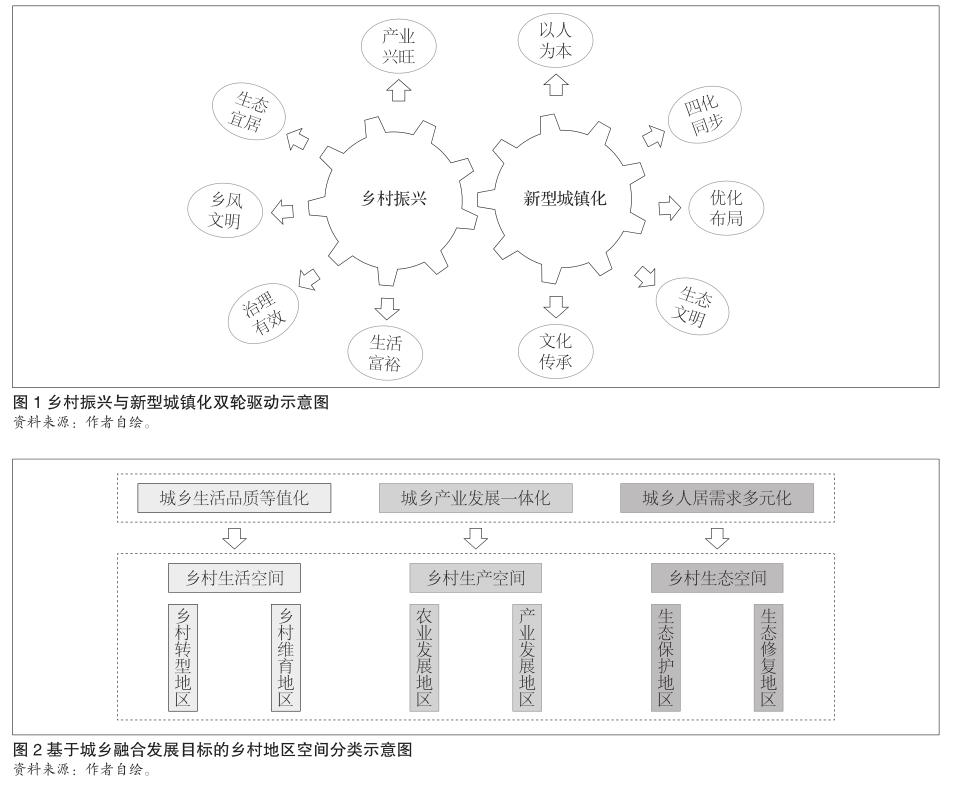

我国自党的十六大以来,对构建城乡关系的发展思路经历了“统筹城乡发展①”“统筹城乡发展、城乡发展一体化”“统筹城乡发展、城乡发展一体化、城乡融合发展”的演变和完善,尤其是十九大报告首次提出“实施乡村振兴战略”,要求“要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”。随着我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,乡村发展不充分、城乡差距明显等主要问题亟待解决,在此背景下重塑新型城乡关系、促进城乡融合发展,成为乡村振兴战略实施的基本逻辑和路径[4]。新时代城乡融合发展的要义在于将城市和乡村视为城乡命运共同体,坚持乡村振兴与新型城镇化双轮驱动,通过优化完善城乡空间网络结构,促进实现经济、社会、环境全面融合发展[4-5](见图1)。本研究基于城乡融合发展视角探索新时期乡村地区的空间管治策略、提出城乡融合的发展路径,以期构建乡村与城市互联互通、优势互补的新型城乡关系,并促进乡村实现自身的振兴发展。

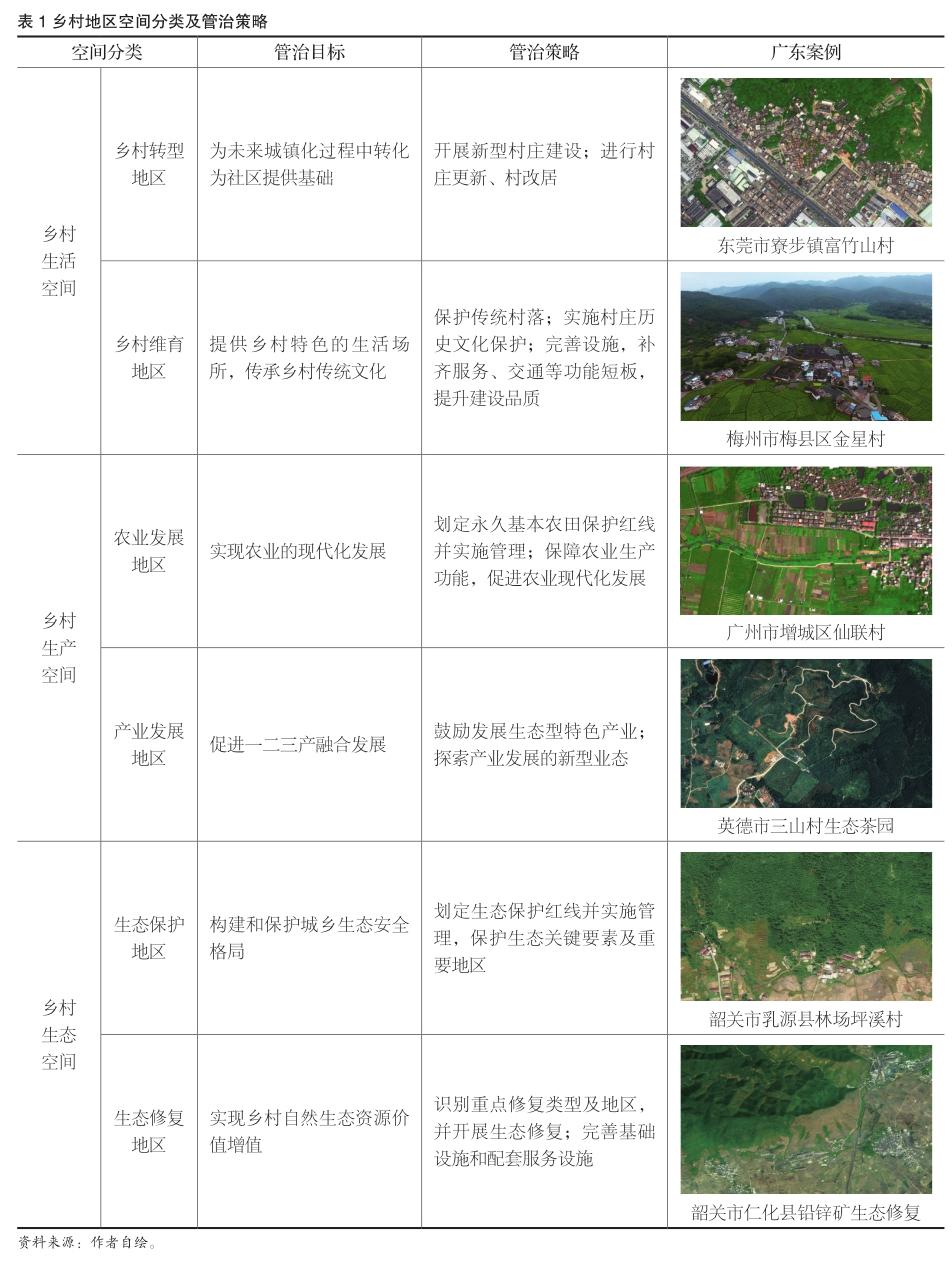

2 城乡融合发展下的乡村地区空间分类

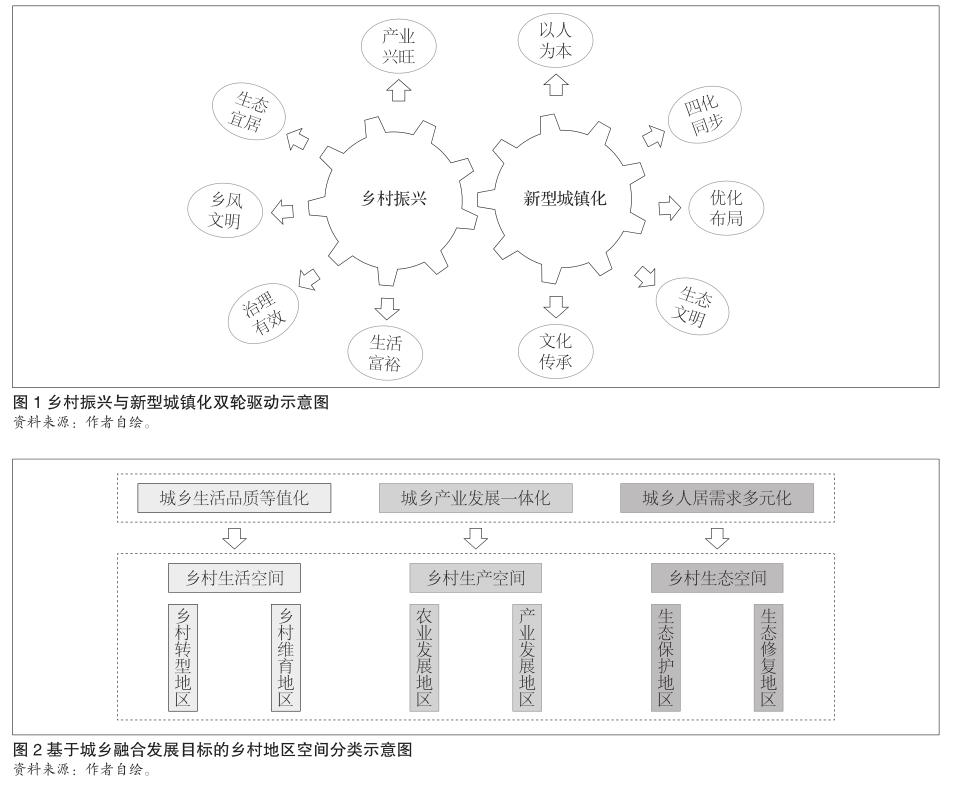

随着经济社会的发展,乡村的地域功能日益呈现多样化特征,成为生态保育、农业生产、工业发展及社会保障等多功能的重要空间载体[6]。城镇与乡村作为区域经济系统的两大组成部分,只有共同协调发展才能实现经济最优化和社会福祉最大化。乡村地区空间管治框架的构建应强化乡村与城市的互动联系,以生活上与城市品质等值、生产上与城市产业一体化发展、生态上提供与城市差异化的生态环境等城乡融合发展目标为导向,充分发挥乡村承载的生活、生产、生态等多功能效应(见图2)。基于此,本研究将乡村地区划分乡村生活、乡村生产、乡村生态三类空间,再结合各类空间承载的具体功能及差异化发展目标,进一步细分为乡村转型地区、乡村维育地区、农业发展地区、产业发展地区、生态保护地区及生态修复地区等类型,提出分类管治要求,以实现乡村地区的空间分类和功能整合,发挥与城市优势互补的更大效益(见表1)。

2.1乡村生活空间:实现城乡生活品质等值化

德國巴伐利亚州二战后通过制定《城乡空间发展规划》,将“城乡等值化”明确为国土空间发展的战略目标,即按照城乡居民享有相同的公共服务、公用设施等条件的目标规范建设活动,并共同保护水、空气、土地等自然资源[7]。乡村生活空间主要为城乡居民的人居环境、休闲旅游等需求提供特色的生活场所,将村庄建设与山水格局、自然环境融合协调,并传承历史文化和地域文化,塑造彰显乡村特色和文化魅力的空间形态。根据区位、发展基础、资源禀赋等将乡村生活空间细分为乡村转型地区和乡村维育地区,其中乡村转型地区多数位于紧密的城市边缘区,其交通设施、产业发展、资源分配和服务功能常常与城市地区和城市居民有关,是城乡功能最为交错互动的地区,对于发展条件好、具有一定规模和发展潜力的村庄,通过鼓励并引导其他村庄迁入,促进人口和建设用地的集聚,为未来城镇化过程中转化为社区提供基础;乡村维育地区为远离城市、自身发展条件较好但发展受限的村庄,现状和未来都将作为乡村,其重点是统筹和优化村庄建设用地与布局、提升乡村生活品质,对历史文化特色鲜明的传统古村落,应以整体保护为主,延续并传承乡村传统文化[8]。

2.2乡村生产空间:促进城乡产业发展一体化

通过农业剩余以支持城镇化、工业化发展的比重也日益降低,新型农民工、乡村土地整治与配置、乡村融资等将成为促进城乡协调发展的新动力[9]。这表明从城乡整体空间谋划产业布局,并推动城乡生产要素双向流动已成为发展趋势,乡村地区应打破仅仅从事农业生产、简单加工的传统思路,积极为区域内城乡居民的就业创业、增效增收等需求提供高效、新型的生产空间。乡村生产空间可划分农业发展地区和其他产业发展地区,前者落足于促进现代化发展,提升农业机械化水平和农产品商品化率;后者立足乡村自然环境、资源、人文特色等发展新业态,重点探索以田园综合体、农村产业融合发展示范园、农业公园等新型空间载体促进农村一二三产业融合发展,并强调乡村建设用地的复合利用,以提供更为充足的发展动力。

2.3乡村生态空间:满足城乡人居需求多元化

自然环境保护是乡村规划的关键特征,也是提升乡村地区价值的有效方式。乡村生态空间为城乡居民的生态安全保障、游憩休闲、健康养生、生态教育等多元化人居需求提供优质的载体,其划定是实现国家推进生态保护和建设,提高土地节约集约利用的有效抓手。根据生态资源的价值和保护情况将乡村生态空间细分为生态保护地区和生态修复地区。前者通过落实生态保护红线的划定与管理实施的刚性要求,构建和保护城乡生态安全格局,保护水资源供给、水源涵养、生物栖息地、地质灾害防治和水土保持等生态关键要素及地区;后者通过识别重点修复类型及地区,并开展相关生态修复,以及完善基础设施和配套服务设施,增强乡村绿色生态环境对城市居民的吸引力,进而促进乡村地区、乃至整个城乡区域的环境改善、经济发展和农民增收,实现乡村自然生态资源资本加快增值。

3 广东促进城乡融合发展的乡村地区空间管治策略探索

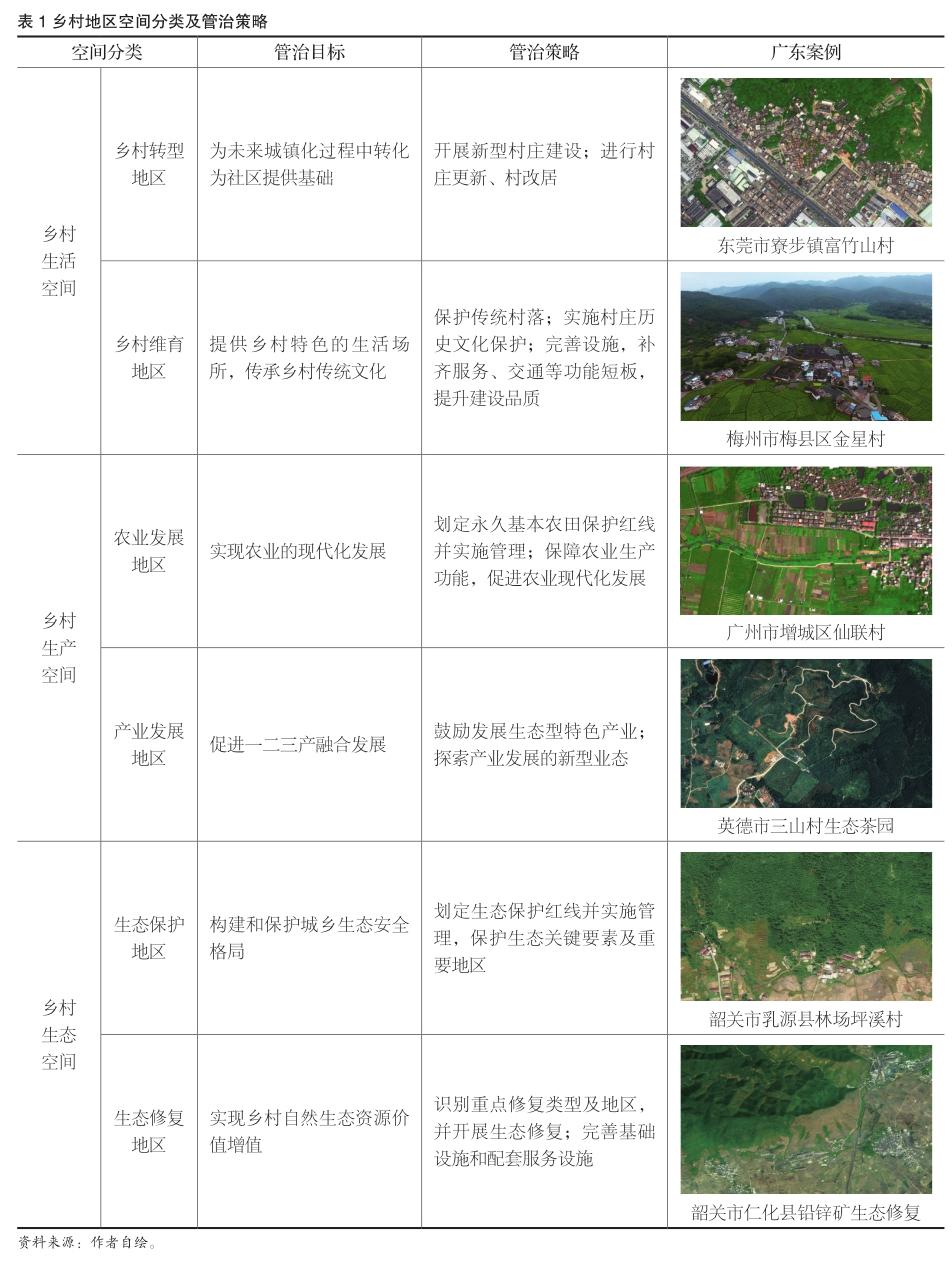

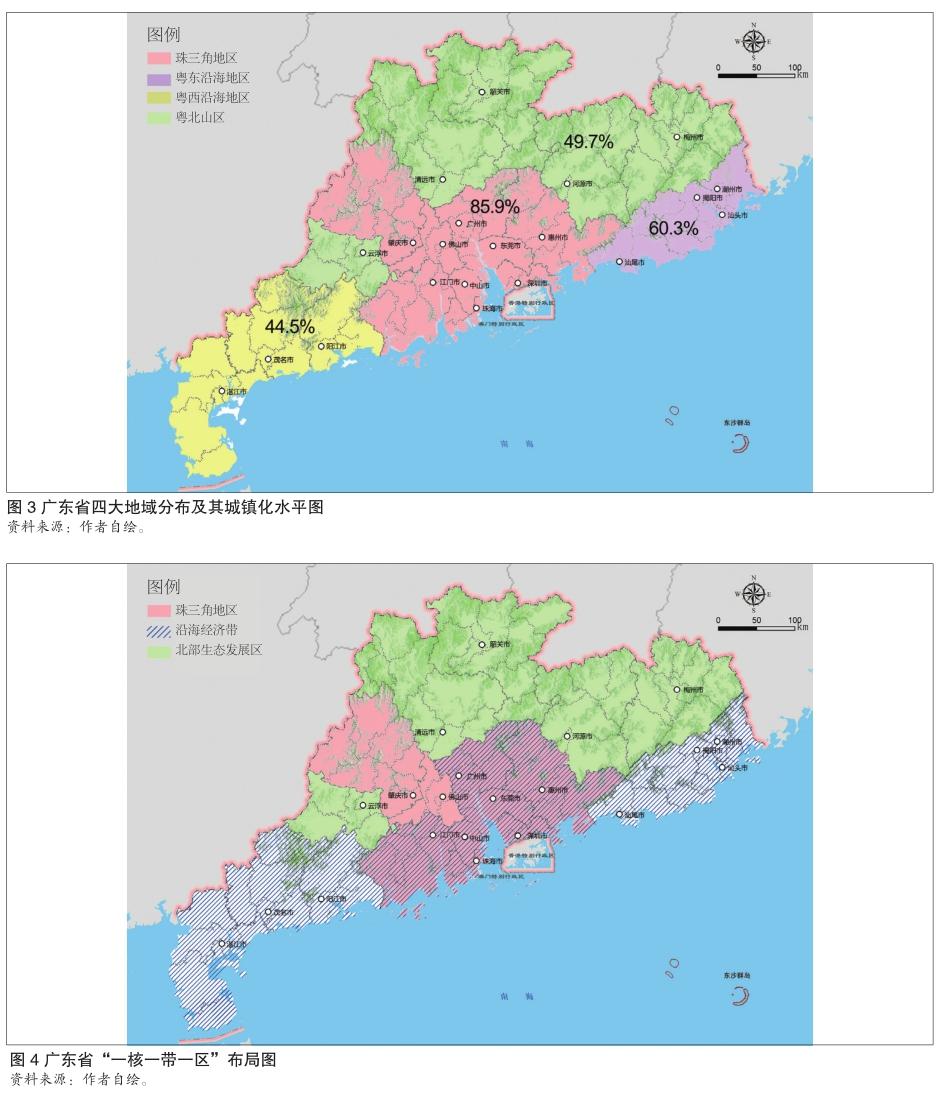

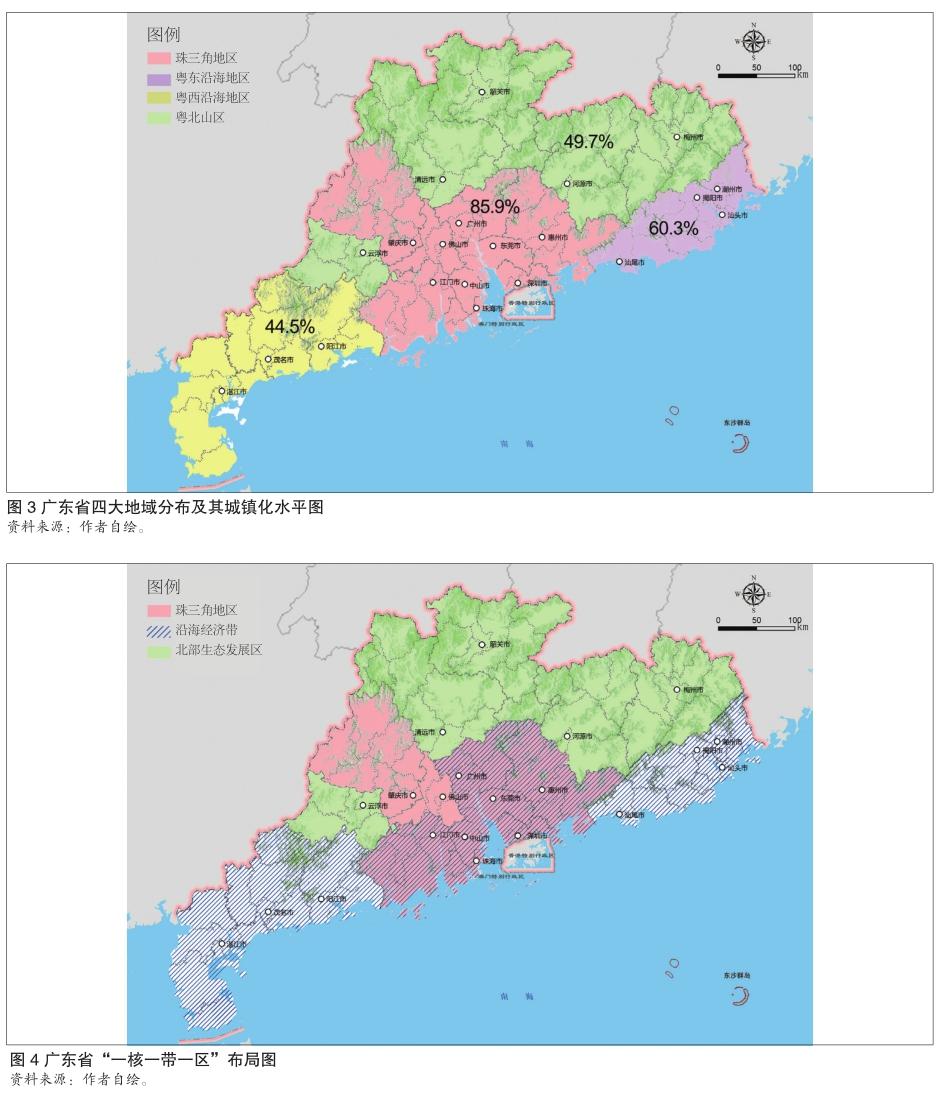

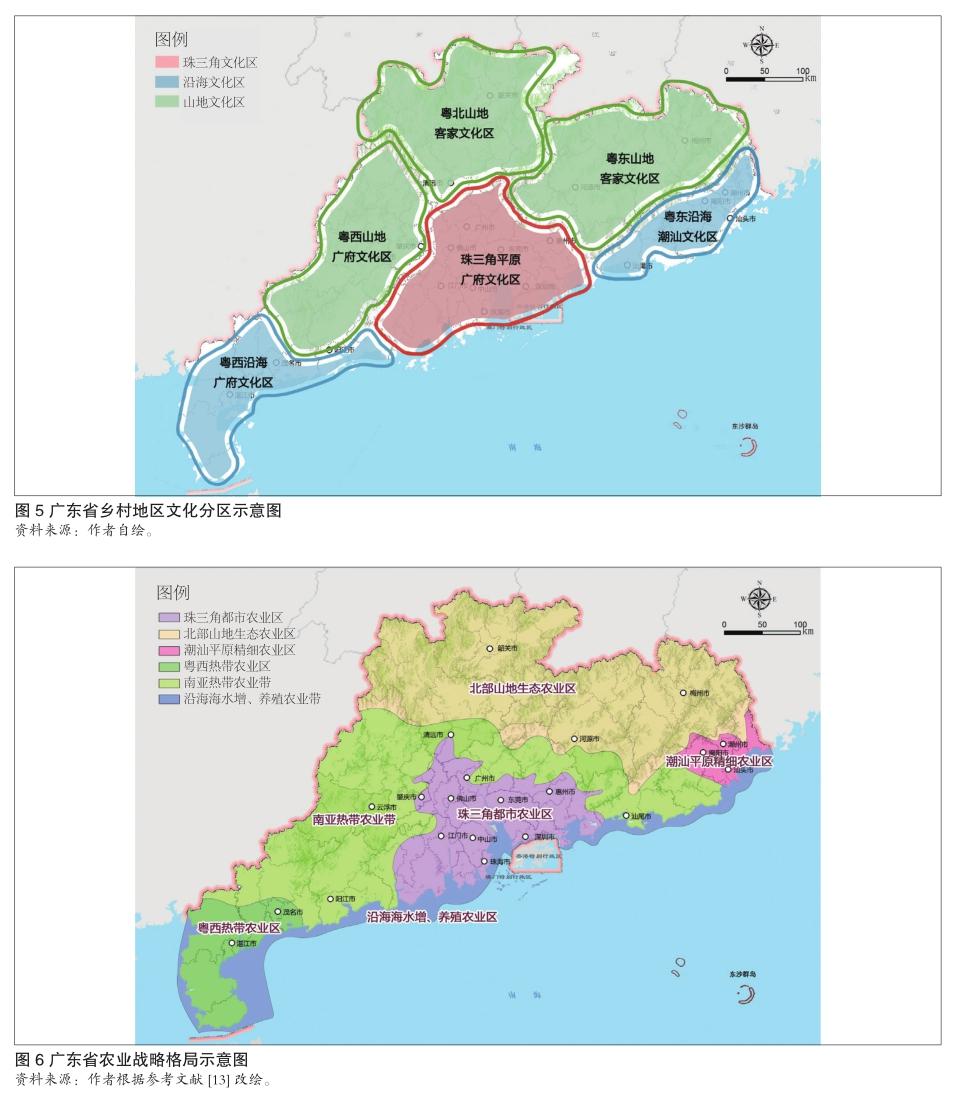

2018年,广东省常住人口城镇化率达到70.07%,比全国平均水平(59.58%)高 11.12 个百分点,是除上海、北京、天津三个直辖市外城镇化水平最高的省份。从空间分布来看,珠三角核心区域的城镇化水平较高,粤东、粤西、粤北的城镇化水平滞后,城镇化发展差异成为实施差异化乡村空间管治策略的前提(见图3)。与沿海地区其他发达省份相比,广东省城乡居民收入差距不仅远大于浙江、江苏,也大于山东和福建。实施乡村振兴战略,加快缩小城乡差距将是实现广东省新一轮改革发展的重要基础。从国内外空间管治的理论和实践研究来看,空间管治被视为以空间资源分配为核心的一种管治[6],经历了管治空间从聚焦于城镇地区到延伸至乡村地区的城乡全域覆盖,管治方式从行政手段到规划、政策、市场、机制等各种正式或非正式力量的演变[10-11]。而我国现有以乡村规划为主体的大量规划实践及空间管治更多聚焦于乡村建设空间这一局部范围和村庄建设用地布局的微观尺度上,相对忽视对乡村地区整体层面和城乡全域层面的研究和实践探索[12],未来广东乡村地区空间管治要围绕省委省政府提出的构建“一核一带一区”区域发展新格局,强化管治空间的全域覆盖和管治手段的综合性、可操作性,探索实现乡村振兴发展的差别化、本土化管治策略及方式,推动实现广东城乡生态共享、经济互动及生活融合发展(见图4)。

3.1 强化空间规划引领,构建特色化的乡村振兴格局

将国土空间规划作为城乡融合发展的空间引领性总体设计,在广东省域规划层面研究形成具有岭南特色的广府、客家、潮汕等文化特色,以及北部山地农业、潮汕平原精细农业、珠三角精细农业、粤西热带农业等现代农业差异化发展的乡村振兴格局(见图5、图6);在市县域规划层面强化城乡融合理念,以城乡全域空间进行总体空间格局的谋划[11];在镇村层面,积极探索新型的“多规合一”村庄规划。近年来,广东省开展了村庄环境整治规划、省级新农村示范片规划等新型乡村规划实践,一定程度上适应了地方发展需求,但也存在着规划内容重叠、深度不足、难以管理等问题。在空间规划体系改革背景下,应推动村庄规划由传统的布局型向实施型规划转变,以人居环境整治(小流域水环境治理、垃圾处理)、公共服务设施完善(聚落邻里中心、文化礼堂)、历史文化遗产和乡土特色保护、产业项目策划及落地等为主要内容[14]。

3.2 优化乡村三生空间,统筹一体化的城乡全域空间

按照广东省内各次区域经济发展特点,充分考虑珠三角、粤东西北地区农民生活、农村生产、传统村落风貌与生态环境保护等方面的区域特点,探索三生空间下的细分,合理安排生态屏障、耕地保护、传统村落保护、村镇集约建设、产业聚集等功能及其空间布局。

3.2.1保护修复乡村生态空间

以促进人与自然和谐共生为理念,以满足人民群众对良好生态环境的需求为出发点,强化广东乡村地区生态服务能力提高和生态产品供给能力,保障快速城镇化地区人与自然和谐共生的生态安全体系。基于广东省地质地貌类型的多样复杂性、热带亚热带生态系统的脆弱性及开发建设与生态保护冲突的激烈性,在乡村地区的生态保护地区,重点保护提升南岭山地的森林生态服务、生物多样性及水源涵养功能,有序推进自然保护区核心区生态移民。在生态修复地区,以“山水林田湖草是一个生命共同体”理念为指导,重点修复治理粤北山区的石漠化和水土流失等土地退化,并针对珠三角桑基鱼塘农田生态系统退化、农村土壤污染、河口地区滩涂萎缩、围填海过度等生态问题及粤东粤西地区的自然岸线侵占、红树林面积锐减等海域海岸带等生态问题开展修复。

3.2.2精准保障乡村生产空间

当前,广东省的市县普遍存在对乡村产业用地需求保障不足的问题,地方政府更倾向于把城乡建设用地规模或新增建设用地计划指标落在城镇建设区,缺乏对乡村产业用地的合理预留,同时乡村产业用地传统的成片供给方式也造成了建设用地资源的浪费和用地成本的增加。未来广东需要在村庄规划和土地年度利用计划管理上积极创新,从成片的粗放供地转向“点状”的精准供地,有效解决乡村产业项目规划调整和选址难题,筑牢城乡融合的产业用地基础。对于农业发展地区,应在珠三角大力发展服务城市、优质高效的现代都市农业,提升粤港澳大湾区“菜篮子”质量安全水平;在粤东西北地区以省级现代农业产业园为主要载体,鼓励发展绿色农业、设施农业、生态农业,积极培育观光农业、休闲农业等新型业态。对于产业发展地区,立足农村一二三产业融合发展需要,优先安排农村基础设施、新兴乡村产业和服务设施用地,鼓励有条件的地方发展农村电子商务、生态休闲农业、创意农业、乡村旅游等新业态,并适应广东乡村振兴、生态旅游项目零碎分散布局的特点,加快推进点状供地模式,明确各类用地的准入和建设标准,允许项目内永久性建设用地采用弹性方式供地。

3.2.3提升发展乡村生活空间

新时代乡村生活空间的供给应立足以人为本和高品质生活的需求。广东乡村转型地区多集中分布于珠三角的广州、深圳、佛山、东莞等高度城市化地区,其乡村转型应以疏解城市功能、提升品质为空间管治目标,村庄更新应倡导因地制宜循序渐进地修复、活化、培育微改造模式,并从改造项目本身转向城市功能系统的提升,改变村镇混杂地区“半城半乡”的建设面貌和用地功能破碎化的现象,避免出现“只见小区、不见公服”问题;粤东西北地区城—镇—村点状聚落体系明显,其城镇仍处于有一定增量发展的时期,城郊村转型以融入中心城区、培育完善城市功能为空间管治目标。广东乡村维育地区大量分布于珠三角的惠州、江门、肇庆等外圈层和粤东西北地区,应以村庄环境整治、交通组織优化、公共设施供给、景观风貌提升、历史文化保护及村规民约制定等工作为重点,引领乡村生活空间提标提质。

3.3 构建城乡空间网络,实现畅通化的城乡要素流动

广东正处于建立后工业化时代新型城乡关系的时期,城乡之间应构建网络化的城市群、都市圈等,以更好地发挥中小城镇和广大乡村的作用,并积极谋划乡村地区空间管治抓手。

3.3.1以一体化的设施网络为抓手搭建城乡要素流动渠道

畅通的资源要素双向流动渠道是城乡融合发展的关键。传统的城乡要素配置中,人才、技术、资金、信息等主要集中于城市,乡村主要拥有土地、劳动力等,通过构建相应的人流网、技术网、资金网、物流网和信息网等网络空间结构,并整合形成一体化的城乡空间网络,有利于更好地引导城乡要素双向流动。其中,现代化的城乡基础设施是实现城乡融合发展的基脉,一体化的城乡公共服务设施网络是实现城乡生活品质等值化的前提,共同将城乡地域系统内的大中小城市、城镇、乡村联通起来,科学推进城镇村发展的系统化。广东要以市县域空间为整体单元,统筹布局城乡交通、供水、供电等基础设施,实现城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护;重点加大对北部贫困山区“四好农村路”建设补助,提高现有村道建设的省级专项补助标准,全面完成乡村公路硬底化建设;进一步补齐普惠性村级幼儿园、乡镇医院等农村公共服务设施短板,促进基本公共服务均等化,完善一体化的城乡服务体系,健全城乡公共资源均衡配置。

3.3.2以盘活乡村存量空间为抓手优化城乡空间资源配置

建立更高效、公平地配置农村土地资源、健全土地流转市场,有利于乡村地区吸引更多人才、资金和技术的流动与聚集。针对广东省当前农村居民点用地比例过大、独立工矿用地面积过多、远郊村的土地使效率不高及空心村现象明显等问题,探索建立与人口城镇化进程相匹配的城乡用地协调互动机制,包括逐步调整城乡建设用地结构,使农村闲置土地资源依法有序退出,通过城乡建设用地“增减挂钩”等方式缓解城市建设用地紧张的矛盾,以及编制城乡建设用地存量规划,探索激活乡村存量用地潜力等[15],以及通过引进和培育发展新业态的方式进一步盘活利用农村闲置建设用地。

3.3.3以南粤古驿道活化利用为抓手促进城乡多功能融合

广东省当前大力开展的南粤古驿道活化利用工作是促进城乡空间要素交流的线性空间管治行动。南粤古驿道既是展示国家地域文化之路,在穿越时空转换功能后又可以成为促进城乡经济互动发展的健康之路[16]。古驿道沿线集中了全省约60%的贫困乡村,通过串联特色村落、历史文化资源、自然环境资源,采用“古驿道+文化”“古驿道+体育”“古驿道+旅游”等创新模式,将精准扶贫、历史文化修复、农村人居环境改善、乡村旅游、户外运动等有机结合,为城市居民提供了更多的休闲旅游空间。以梅州市梅县区古驿道为例,线路整合串联了全区的各类生态资源、旅游资源及乡村资源,有效拉动沿线区域文化、旅游、体育、生态农业等产业的发展,推动当地乡村振兴发展(见图7)。

4 结语

长期以来,乡村地区既是各级政府关注的焦点,也是空间发展与管控的薄弱环节。我国正通过空间规划体系改革落实覆盖城乡全域的空间管治,提升现代化治理能力;空间管治从以往重视城市空间转变为城乡全域国土空间,新时代的城乡关系更强调要素互联互通、功能优势互补、协同发展的城乡融合发展关系。城乡融合发展是实现乡村振兴的必经之路,通过从规划编制、空间布局、用地结构、要素流动等多方面谋求乡村空间管治内容、方式和特点的变革,继续深化探索建立城乡融合为导向的乡村空间管治体系,将有利于落实国家乡村振兴发展战略。

注:

① 党的十六届三中全会首次提出“统筹城乡发展”,并将其置于“五个统筹”之首,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。

参考文献:

[1] 张富刚,刘彦随.中国区域农村发展动力机制及其发展模式[J].地理学报,2008,63(2):115-122.

[2] 埃比尼泽·霍华德.明日的田园城市[M].北京:商务印书馆,2000.

[3] Fields, Gary S. A Welfare Economic Analysis of Labor Market Policies in the Harris-Todaro Model[J]. Journal of Development Economics, 2005,76(1):127-146 .

[4] 何仁偉.城乡融合与乡村振兴:理论探讨、机理阐释与实现路径[J].地理研究,2018,37(11):2127-2140.

[5] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(4):637-650.

[6] 李平星,陈雯,孙伟.经济发达地区乡村地域多功能空间分异及影响因素——以江苏省为例[J].地理学报,2014,69(6):797-807.

[7] 毕宇珠,苟天来,张骞之,等.战后德国城乡等值化发展模式及其启示——以巴伐利亚州为例[J].生态经济,2012(5):99-102,106.

[8] 刘彦随,严镔,王艳飞.新时期中国城乡发展的主要问题与转型对策[J].经济地理,2016,36(7):1-8.

[9] 武力.1949-2006年城乡关系演变的历史分析[J].中国经济史研究,2007(1):76.

[10] 张京祥,庄林德.管治及城市与区域管治——一种新制度性规划理念[J].城市规划,2000,24(6):36-39.

[11] 龚蔚霞,张虹鸥.基于全域规划视角的市县规划变革思考——以广东增城规划实践为例[J].南方建筑,2016(6):50-55.

[12] 汪毅,何淼.大城市乡村地区的空间管控策略[J].规划师, 2018,34(9):117-121.

[13]广东省人民政府.广东省主体功能区规划[Z],2012.

[14] 龚蔚霞,钟肖健.广东欠发达地区小城镇滨水空间“就地化”设计策略探索[J].小城镇建设,2015,33(9):36-40.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2015.09.005.

[15] 罗小龙,许骁.“十三五”时期乡村转型发展与规划应对[J].城市规划,2015,39(3):15-23.

[16] 许瑞生.线性遗产空间的再利用——以中国大运河京津冀段和南粤古驿道为例[J].中国文化遗产,2016(5):76-87.