欠发达地区小城镇的社会再生产研究

卢一沙 王世福

摘要:改革开放以来,量大面广的小城镇在国家推进城镇化过程中始终被寄予很大期望,但成效如何仍值得深入讨论。文章以广西4个典型小城镇的迁居意愿调研数据为基础,从马克思关于社会有机体的“五种生产”视角,分析欠发达地区小城镇的社会再生产过程。研究表明,孱弱的本地物质生产能力是影响小城镇居民择居的关键因素,异化的基于本地社会网络的精神生产过程弱化了小城镇居民的地域认同,自身、社会关系、与自然关系方面也未达到可以实现可持续再生产的目标,这一不完整的社会再生产链条导致了欠发达地区小城镇的异地城镇化和半城镇化现象。在城镇化过程中,欠发达地区小城镇居民的择居行为更多的是在现实条件下的被动选择,难以成为与大中小城市并列的空间实体。应在更广泛的区域内协调本地发展,积极协调“五种生产”之间的关系,基于比较优势完善本地化的社会再生产过程,促使小城镇在推进新型城镇化过程中发挥更大作用。

关键词:欠发达地区;小城镇;社会再生产;迁居意愿;广西

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.02.006 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)02-0031-07 文献标识码:A

Social Reproduction of Small Towns in Underdeveloped Areas: A Case Study Based on Survey of Migration Intentions in Four Typical Small Towns in Guangxi

LU Yisha, WANG Shifu

[Abstract] Since the Reform and Opening Up, small towns have been highly expected in the process of promoting urbanization in China. But, the outcome is still worthy of in-depth discussion. Based on the survey data of four typical small towns in Guangxi, the paper analyzes the social reproduction process of small towns in underdeveloped areas from the perspective of "five productions" of society. It shows that the weakness of production capacity is the key factors for local residents migration, the alienation of local spiritual production process weakens the geographical identity of small town residents, and human, social relations, natural relations have not achieved goal of sustainable reproduction. The incomplete reproduction chain has led to the urbanization in different places and semi-urbanization of small towns in underdeveloped areas. In the process of urbanization, the choice of residents in small towns is more passive selection under realistic conditions. It is difficult to play the same role as large, medium and small cities as a space entity. Local development should be coordinated in a wider area. The relationship between "five productions" should be actively coordinated based on comparative advantages, and small towns should play a greater role in promoting new urbanization.

[Keywords] underdeveloped area; small town; social reproduction; migration intention; Guangxi

引言

推進以人为核心的城镇化是新型城镇化的核心内涵,关键在于推动农村人口向城市人口的有序转化。2018年,我国常住人口城镇化率达到59.6%,户籍人口城镇化率为43.4%,两者之间16.2个百分点的差值,表明常住人口中仍有近1/3的人口未完成城镇化过程。2014年,政府工作报告中首次提出解决“三个一亿人”问题。小城镇作为“乡之首,城之尾”,是城乡联系的重要纽带,其人口的城镇化进程、方向、路径将直接影响我国城镇化质量,关系到能否较好完成“三个一亿人”的目标。

乡镇是我国最基层的行政管理单元。改革开放以来,我国小城镇在国家层面经历了战略定位上的“三级跳”——从“小城镇大问题”,到“小城镇大战略”、积极发展小城镇,再到“大中小城市与小城镇协调发展”[1]。2013年12月,中央城镇化会议召开,提出“促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展”。2019年3月,国家发展改革委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》,再次强调“构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇化空间格局”。但是,小城镇是否真正是一个推动城镇化发展的独立的空间实体,与大中小城市并列共同承担起推动城镇化发展的作用,仍然值得深入探讨。

1 研究框架

社会再生产是指生产过程的不断重复和更新,是社会有机体运行得以维持的最基本特征。在马克思看来,社会有机体的全面生产,需要从物质、人类自身、精神、社会关系、人与自然关系五种生产统一的角度来理解[2]。“五种生产”理论摆脱了单纯的物质决定论,包涵了精神、社会关系和自然等非物质层面的要素,肯定了个人和集体(或地域)的能动性。在这一视角下,“五种生产”各自运行及之间的协调即成为判断社会有机体能否良性发展的重要依据。这个观点也是西方马克思主义理论研究的焦点之一,其内涵是“将马克思有关社会关系再生产的问题推进到意识形态、日常生活与文化、空间等三个重要层次[3]”。小城镇作为一个空间实体单元,空间内的社会再生产过程决定着其功能和地位。随着我国土地、户籍、就业等制度改革的深入,小城镇人口流动的制度性障碍减少,人口要素迁移的自主性增强,其社会再生产结果表现为本地居民对在当地工作生活现状的认可程度,即迁居意愿的变化。

改革开放以来,我国城镇化快速推进,大量农业人口向城镇迁移的现象得到国内外学者的广泛关注[4-6]。在全国层面,城镇化更多表现为中西部人口向东部沿海经济发达地区迁移。在区域内部,人口迁移的空间范围也在逐步扩大[7]。同时,在部分经济发达地区,农业人口实现了就地城镇化过程,并未出现向城市大规模转移[8-9]。城镇化过程中人口迁移的动力,来自于迁移人口对当前居住地和迁居目的地收益比较的判断,判断因素包括当地经济发展情况、主要劳动力收入、家庭结构、年龄、受教育程度等[10-12]。目前,有关研究多是从宏观(国家)或中观(省区)尺度进行分析,对经济发达地区研究较多,针对欠发达地区的微观(乡镇)尺度的研究较少,其在推进新型城镇化过程中的作用研究也较少涉及。

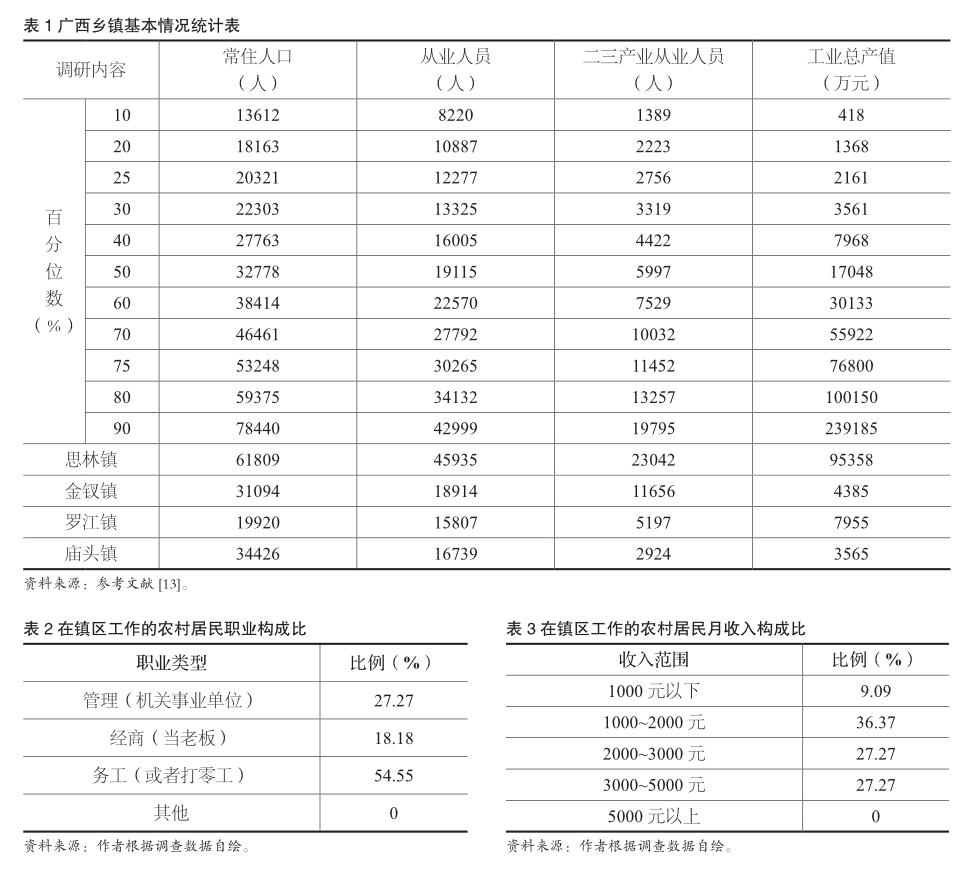

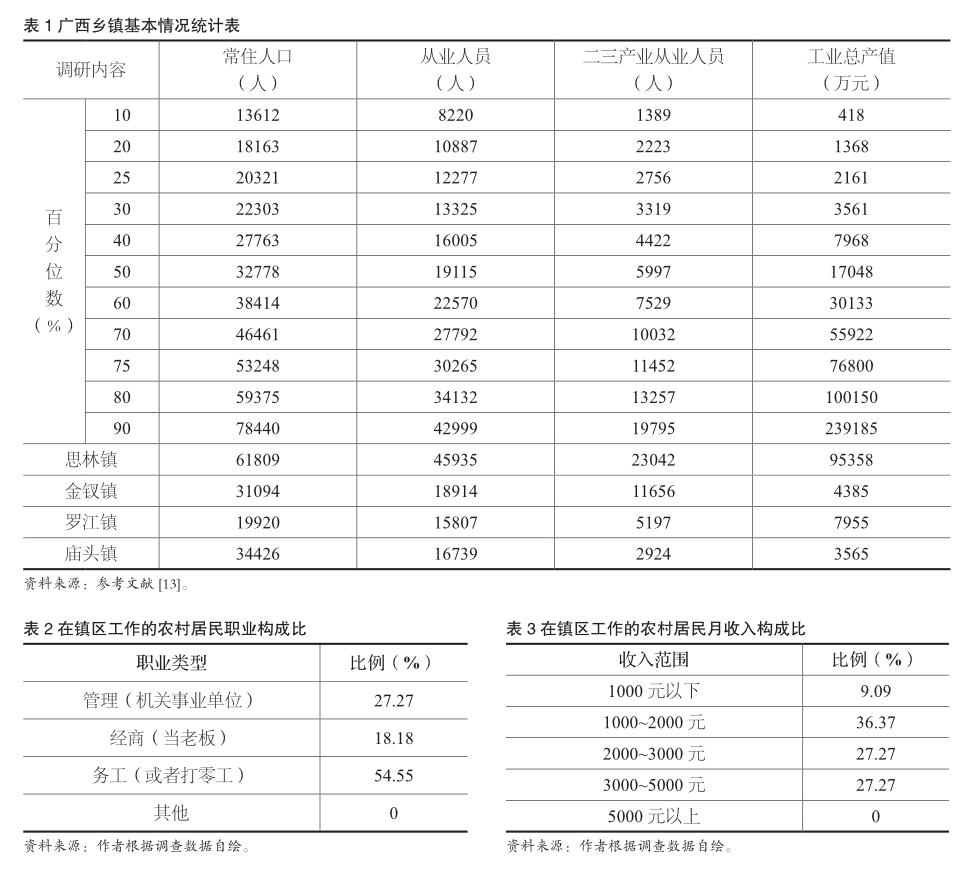

基于已有研究,文章選取广西4个典型小城镇进行调研,以当地居民迁居意愿调查为切入点,从马克思的“五种生产”角度对小城镇迁居意愿进行分析,深入探讨其社会再生产过程。广西属经济欠发达区域,2018年,人均地区生产总值4.15万元,城镇化率50.22%,小城镇普遍规模较小,以农业为主导产业。调查镇的选取从常住人口、从业人员、二三产业从业人员、工业总产值等方面综合考虑,分低、中下、中上、高四个等级(全区水平的0~25%、26%~50%、51%~75%、76%~100%)进行抽样,选取西部地区的百色市思林镇、中部地区的南宁市金钗镇、东部地区的玉林市罗江镇、北部地区的桂林市庙头镇4个典型的建制镇进行调查,类型涵盖了工贸型农业镇、特色农业镇及商贸型农业镇(见图1)。四镇基本符合广西小城镇发展的一般水平,有一定的代表性。如从常住人口来看,4个小城镇覆盖了高、中上、中下、低四个等级,其中思林镇位于80%~90%区间,庙头镇位于50%~60%区间,金钗镇位于40%~50%区间,罗江镇位于20%~25%区间;从二三产业从业人员看,4个小城镇基本覆盖了高、中下、低三个等级,思林镇和金钗镇位于75%~100%区间,罗江镇位于40%~50%区间,庙头镇位于25%~30%区间(见表1)。

调研采用直接问卷法,每个镇抽样110~120户家庭进行入户详细调查,各镇选取距离镇区远、中、近三个村随机抽样每村10户家庭进行入户调查。4个镇共采集470份镇区入户问卷,有效问卷458份,有效率97%;村民问卷共120份,有效问卷119份,有效率99%;走访企业共36家,访谈县、镇领导与相关工作人员、居民、村民及商户80余人。

2“五种生产”角度的迁居意愿调研分析

2.1物质生产

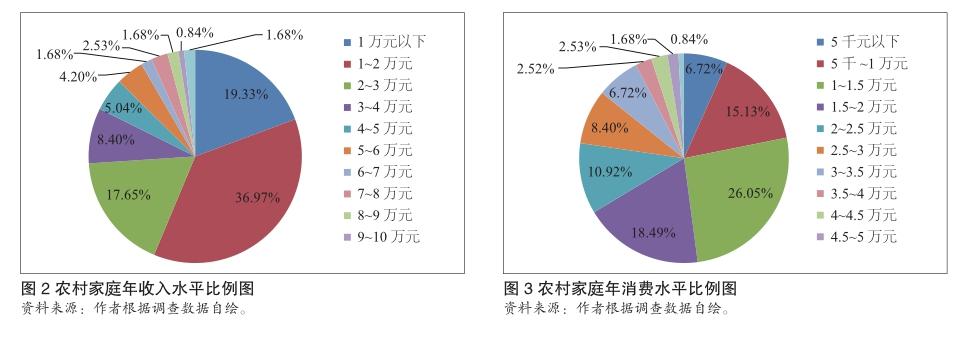

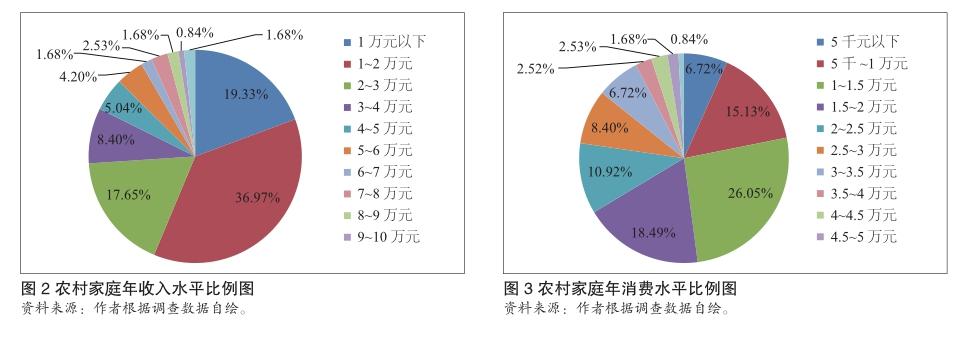

在全球化的现实背景下,小城镇显然难以成为一个完全独立的物质生产空间实体。将其置于努力实现就地城镇化的目标下,更具有现实意义的是为本地居民提供较为稳定的就业岗位并支付一定的薪金,即可持续的价值生产过程。调查数据显示,在农村居民方面,四镇农村家庭最主要的收入来源于务农所获得的收入(45.19%),其次则是打工(38.48%),整体收入来源较为单一。劳动力输出比例较大,外出工作人数平均1人/户,适龄青壮年仅有不到20%在镇区务工,大多数外流,去往广东打工的占85%以上。约有9%的农村家庭有成员在镇区工作,多以务工(或打零工)为主,月收入水平在1000~2000元的占比最大(见表2、表3)。从收入看来,74%的农村家庭年收入在3万元以下(见图2)。在较低收入水平的条件下,农村家庭消费也被压缩,家庭年消费水平在2.5万元以下的农村家庭占比达到77%(见图3)。

镇区居民收入水平高于农村居民,家庭每月可支配现金收入集中在2000~5000元,相应消费水平也较高,收入来源主要来自青壮年在外打工或做生意所获得的收入,其次则是务农,少部分来自其他家庭或政府的补贴。居住在镇区的家庭月消费1000~4000元的占全部镇区家庭的80%。从消费结构上看,食物占比最大,居住和子女上学的支出次之,是家庭最重要的三项支出。

调查显示,55.46%的农村居民愿意到镇区工作。但当涉及是否愿意转为城镇户口时,愿意转城镇户口的农村居民比例仅为12.61%,主要原因是不愿意放弃宅基地与承包地。访谈中村民认为镇区生活便利,物资较农村齐备,基础设施条件比农村好,有一定的就业机会。同时,也认为保证就业与不抬高居住成本是迁移的前提条件,目前镇区稳定的就业机会较少,在镇区打工收入不足以覆盖生活开销与居住成本。同样,镇区居民对本镇的产业发展及就业机会等方面评价偏向不满意,部分居民同时在农村宅基地上保有住房,不定期往返于镇区和乡村两处住所,参与农业生产活动,即部分镇区居民仍频繁来往于镇与村之间而维持“半城镇化”状态。

2.2自身再生产和社会关系再生产

自身再生产既包括个体的繁衍,也包括个体的社会化。个体繁衍可以通过家庭人口及其结构来展示。调查结果显示,小城镇家庭并未呈现出规模较大、子女数量较多的现象,同样出现人口老龄化的趋势,且受教育程度普遍较低。四镇受访农村家庭多数为主干家庭,家庭人口数平均值为5人/户,户主平均年龄50岁,常年在家居住人数平均值为4人/户,主要农业劳动力为1~2人,老人无劳作能力或者能力有限;从镇区居民家庭结构上看,多数为核心家庭,有少量独居老人家庭与老人孙辈家庭,近半数常住人口为老年人与未成年人,人口老龄化显著(60岁以上占16.49%)。在社会分工日趋细化的背景下,个体的社会化能力很大程度上取决于个体的受教育程度。在受教育水平方面,受访村民教育程度普遍较低,初中及以下学历的农村人口占比近80%,极少数村民完成大专及以上学历;镇区居民受教育水平与农村居民相当,大专及以上学历人口仅占约6%。

社会关系的再生产不仅发生于生产过程,也渗透到日常生活的方方面面——即在物质生产、自身再生产的同时社会关系也实现了它的再生产,并在日常生活的各方面得到展示和进一步强化[3]。就小城镇而言,在日常生活中,居民通过购物、休闲娱乐、走亲访友等活动进行着稳定且本地化的社会关系再生产。从四镇的家庭来源构成看,大多数居民为该镇的原住民(超过77%),没有搬迁经历,有搬迁经历的居民也多数来自本镇的周边农村。大多数家庭都在该镇世居,来自其他乡镇的居民多数都集中在2000年及以后迁移到镇区(仅约5%),由外市迁入本镇农村的人数更少。从社会交往方式上看,镇区居民最频繁的出行目的是步行外出购物、亲朋串门和赶集,且以本镇内出行为主;去县城的居民以半年或更长时间去一次居多,其次是一个月一次的频率,跨镇域出行比例不高,多数去县城以购物为首要目的,再次则是就医看病、看望亲朋、办事等等。农村居民前往镇上最主要的活动是购物,其次为购买农资;前往县城的目的以购物和就医看病的比例最大,出行频率较低。

2.3精神生产和人与自然关系再生产

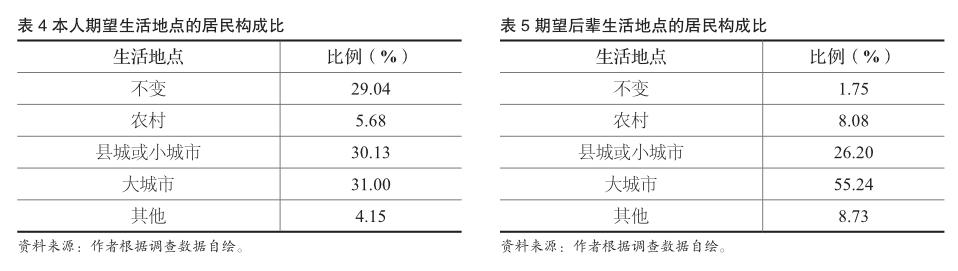

精神生产是指为满足精神文化生活的需要而进行的生产活动。可持续的本地化精神生产的结果,在于产出地域化的文化产品并使本地居民有较强的本地认同感。调研数据显示,从闲暇时间参与休闲娱乐活动的方式看,小城镇居民的日常消遣娱乐方式主要为看电视(73.58%)、玩手机(34.5%)、上网(20.31%),其中儿童的休闲娱乐方式以看电视居多(49.13%)、街头玩耍次之(29.26%),老年人的休闲娱乐方式集中在看电视(55.68%)、与朋友聊天(42.58%)。可以看出,电视、网络等休闲娱乐方式在小城镇的扩展,使外部信息传递更易传导至当地,促使面对面的基于当地文化和社会交往减少,弱化了地域精神生产,降低了对本地的认同程度。这也体现在本地居民期望生活地点的空间选择意向上,从居民本人期望生活地点方面看,期望到县城及小城市、大城市生活的占比约为61.13%,希望后辈生活的地点中县城及小城市、大城市占比达到81.44%,希望后辈在本地农村或小城镇生活的比例仅约8.08%(见表4、表5)。

良好的人与自然关系,有利于塑造地域认同、培育共同精神。作为欠发达地区典型的小城镇,农业生产仍是最重要的生产方式之一,人与自然关系较协调。总体而言,村民对周边居住环境比较满意,但对镇区的卫生、配套设施、治安管理与镇容缺乏特色等方面较不满意。受访村民中,愿意到镇区居住的农村居民比例未超过50%,乡村的良好自然环境是影响农村居民选择留在农村的重要因素之一。

3欠发达地区小城镇“五种生产”的特征及互动分析

3.1孱弱的本地物质生产能力,是影响居民择居小城镇的关键因素

就业问题是小城镇当前面临的最严峻挑战。总体看来,欠发达地区小城镇确为当地农村居民提供了一定的就业岗位,但稳定的就業岗位较少,收入水平也不足以支持本地居民完成城镇化过程。从四镇调查数据来看,小城镇行业类型主要以农林渔等的第一、二产业为主,第三产业比重较小。在第二产业方面,没有高新技术的企业,所有工业企业都是在本地成立并发展起来的,产业吸引力较弱,难以提供大量优质的就业岗位。以某镇为例,由于矿藏资源(尤其是煤矿)市场价格整体下降、水资源匮乏、环境保护带来的生产压力等问题,加上本地人才缺乏,技术更新的速度较慢,导致本地产品没有价格优势,产品外销下降;上级政府对小城镇有针对性的支持政策较少,较弱的融资能力也制约了本地产业升级。在商业服务方面,小城镇业态以零售业为主,其次为传统服务业、食品、家居建材等,临街商铺多为餐饮和小型综合店,多数为个体经营,就业吸纳能力微弱。同时,网购等新经济的发展使曾经较为繁荣的物流产业持续萎缩。

较少的就业岗位和较低的收入水平,推动了小城镇居民向外迁移,具体表现为多数本地居民有外迁的意愿,且考虑的主要原因就是就业和收入。在我国,农村劳动力的迁移不但是家庭收入增长期望所驱动的,也要考虑家庭住房等存量资产的效用情况[14]。广西作为主要劳动力输出地,小城镇及周边乡村地区人口向镇外流动较大,户均1人在外地打工,个人对于“异地城镇化”贡献较大但家庭整体迁移意愿不强烈。调研显示,镇区和乡村主干家庭较多,外流的多为青壮年劳动力,且外地迁入人口很少,这一方面表明了本地企业的吸引力较弱,另一方面人力资本的外流也进一步削弱了本地企业扩大再生产的意愿和能力。同时,小城镇农业生产水平趋于稳定,在现有农业生产技术水平下,释放了大量剩余劳动力。这些劳动力难以在本地寻找到适合的就业机会,不得不在综合考虑个人的知识和技能、家庭的财产和成员等因素后选择了个人的异地城镇化。

随着东部经济发达地区产业结构调整、农民工工种技能要求提升,不少企业招用普工的条件提高,无技能农民工就业难度加大,农民工回乡人数逐渐增多。在此背景下,各地积极出台相关回乡创业优惠政策,如土地租金优惠等,但由于缺乏启动与流动资金、受教育程度与技能较低,返乡农民工大多数选择回农村务农或“打零工”。在小城镇以“打零工”为主要方式的非正规就业,很难获取稳定收入,导致小城镇及周边乡村地区人口在镇区兼业、“镇—村”通勤式的“半城镇化”现象普遍。从调研情况看来,镇区居民当中超过三分之一的人常住镇区而在农村保留有田地与房屋,享受城镇生活而不愿意放弃农村土地政策带来的红利并将其作为生活后盾;不少村民即使住在镇区,仍然有季节性回村耕种的现象,甚至出现较多从镇区回流到农村的情况。

近年来东部经济发达地区部分产业向中西部转移,为经济欠发达地区的小城镇发展带来机遇。但在上一级城市和周边区域发展还不充分的条件下,小城镇的吸引力与服务能力受到县城或其他城市的挤压。对外交通是阻碍小城镇发展的主要因素之一,影响小城镇与外界的信息与物资流通、以及人员流动,然而交通条件改善却导致镇区吸引力被更高能级的地域取代,被生产要素穿越并流向县城或者周边其他城市,使得小城镇处境尴尬。

3.2异化的基于本地社会网络的精神生产过程,弱化了小城镇居民的地域认同

列斐伏尔认为异化已渗透至当代生活的方方面面。对小城镇而言,随着电视、网络等信息传播手段的本地化扩张,将外部文化和生活方式逐步植入当地,加之并不紧密的本地居民间的生产协作关系,解构了本地化的社会网络,弱化了地域认同。同时,几乎每个家庭都有跨镇区的外出务工人员,在割裂家庭生活的同时引入了外部强势文化,进一步削弱了本地化的精神生产。

地域认同的基础在于可持续的精神生产,公共服务的本地化能够增加社会交往强度,进而产生共同精神。但是,由于小城镇人口集聚程度较低,公共服务活动很难产生集聚效益,服务设施和人员配备都较为缺乏。从调研结果看来,在教育方面,小城镇能满足基本的九年义务教育,但教育质量偏低;在医疗方面,部分乡镇医疗设施缺乏,业务用房与设备不足,具有资质的医师和医护人员较少,医师招聘难,整体医疗水平较低;在养老方面,养老设施规模较小甚至完全没有;在文体方面,缺乏文化体育与休闲娱乐设施,居民户外活动单一。

制约小城镇提供高水平公共服务产品的最关键因素在于资金短缺,部分镇甚至缺少足够资金用于正常的基础设施建设和维护,基础设施建设水平普遍较差,本地居民满意度较低,进一步导致了地域认同的弱化。多数小城镇没有建立健全的污水排放处理体系,污水处理厂缺失,部分镇区污水横流于路上(调查显示镇区居民对于排水问题意见较大),严重影响人居环境质量;多数镇都没有公园绿地,也无公共厕所。从小城镇建设的资金来源看,自2002年实行财政统管以后,小城镇可使用财政资金由上级政府进行分配,而上级政府分配资金时倾向于“集中力量办大事”,将资金更多投入到高等级的城市。引入社会资本是解决小城镇资金短缺的重要手段,但就四镇来看,由于土地产权复杂、投资收益较小等原因,各镇PPP项目尚为零。

3.3不完整的社会再生产链条,导致了小城镇异地城镇化和半城镇化现象

可持续的“五种生产”过程,是一个社会有机体良性运转的基本要求。这个过程既要求某一类再生产过程本身的可持续,也包含了“五种生产”之间相互关系的协调和配合——物质生产是社会再生产得以维持的基础,人类自身和人与自然关系的再生产是基本保障,精神生产和社会关系再生产进一步强化(或弱化)这一过程。

欠发达地区小城镇物质生产存在严重的结构不平衡问题,基于本地生产的低端产品和服务不能适应外部和本地的需求,在商品、信息、人口等要素在全国范围内高速流动的背景下,中高端需求却得不到本地化的有效供给[15]。为满足中高端需求,这种结构性不平衡使本地居民不得不脱离当地简单的物质生产过程,通过外出打工获得更高的收入,或通过“本地打工+農业生产”的方式维持自身再生产。相对较低的物质生产能力,使小城镇内的自身再生产保持在相对较低的水平,整体受教育程度较低,也造成受教育程度较高的人口多数选择外迁。精英人口的外迁,加之多样化的外部文化浸入,导致本地化的精神生产动力不足。同时,小城镇未形成规模化的、紧密的生产协作网络,且较高质量的公共产品供给不足,使基于非农生产或服务的本地化社会关系再生产难以完成,进一步弱化了地域认同。小城镇人与自然关系的再生产相对较好,体现为本地居民对于居住环境的认可,但由于缺乏可持续的资金投入,镇区居住环境也受到较多诟病,对本地居民的择居行为并不具有很大的吸引力。总体而言,欠发达地区典型的小城镇空间内的“五种生产”链条并不完整,且之间没有形成良性的促进关系,难以成为促进本地居民就地城镇化的空间实体。

4 结语

在推进城镇化的过程中,量大面广的小城镇在国家层面始终被寄予很大期望。从发展现状看来,欠发达地区绝大多数小城镇难以在镇区(或镇域)空间范围内完成“五种生产”链条,未能形成良性运行且相互促进的闭环,支撑本地农业人口城镇化的功能并不突出,本地居民外迁意愿强烈,没有发挥出预期的与国家政策引导相对应的作用[14],难以将其与“大中小城市”并列成为推进当地城镇化重要动力。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中提出小城镇发展要“与疏解大城市中心城区功能相结合、与特色产业发展相结合、与服务‘三农相结合”——即基于区域或产业特征发展本地化的具有特色的小城镇,为欠发达地区小城镇发展提供了路径。只有从更加宏观的空间尺度重新审视小城镇职能,通过对接更高等级的城市,在更加广阔的空间尺度内建构社会再生产过程,积极协调“五种生产”之间的关系,使之能够相互促进,建设各有特色的小城镇,才能促使其在推进新型城镇化过程中发挥出更加积极的作用。

参考文献:

[1]石楠.小城镇仍然是个大问题[J].小城镇建设,2017,35(11): 108-109.

[2]孙承叔.一种被忽视的生产——马克思社会关系再生产理论的当代意义[J].学习与探索,2007(4):1-6.

[3]林密,王玉珏.西方马克思主义视阈中的资本主义社会关系再生产及其层次[J].马克思主义与现实,2015(5):107-113.

[4]马侠.中国城镇人口迁移模式及其转变[J].中国人口科学, 1990(3):1-6,14.

[5]John Friedmann.Chinas urban transition[M].London: University of Minnesota Press,2005.

[6]韩长赋.中国农民工的发展与终结[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[7]李厚喜.转型时期中国农村劳动力转移及政策研究[D].北京:财政部财政科学研究所,2011.

[8]陈欣欣,黄祖辉.经济发达地区就地转移劳动力向城市迁移的影响因素分析——基于浙江省农户意愿的调查分析[J].中国农村经济,2003(5):33-39.

[9]祁新华,朱宇,周燕萍.鄉村劳动力迁移的“双拉力”模型及其就地城镇化效应——基于中国东南沿海三个地区的实证研究[J].地理科学,2012,32(1):25-30.

[10]王雅莉,黄祖辉, 陈欣欣.城市化中的劳动力再配置[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[11]蒋乃华,封进.农村城市化进程中的农民意愿考察——对江苏的实证分析[J].管理世界,2002(2):24-28,73.

[12]吴秀敏,林坚,刘万利.城市化进程中西部地区农户的迁移意愿分析——对成都市农户的实证研究[J].中国农村经济, 2005(4):27-33.

[13]国家统计局农村社会经济调查司.中国县域统计年鉴2015(乡镇卷)[M].北京:中国统计出版社,2015.

[14]赵民,陈晨,郁海文.“人口流动”视角的城镇化及政策议题[J].城市规划学刊,2013(2):1-9.

[15]彭震伟.小城镇发展作用演变的回顾及展望[J].小城镇建设,2018,36(9):16-17.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.09.008.