自组织理论视角下的皖北地区乡村空间演变与启示

刘思利 李鹏鹏

摘要:近年来,为积极响应国家层面“城乡统筹”“美丽中国”“乡村振兴”等战略目标,乡村规划与建设在全国范围内持续推进。安徽省乡村规划建设实践至今,一定程度上改善了村庄空间无序混杂、环境被破坏等问题。与此同时,也产生了诸如传统地域文化特色消失等新问题。安徽省内淮河以北地域,即皖北地区,是安徽省乡村规划建设中的重难点。该地区处于中国南北交界带,地域特征明显,文化底蕴深厚;人口众多、产业传统、经济欠发达;生态环境单一、脆弱性强。因此,对皖北地区乡村空间的针对性研究对于乡村振兴战略的良好实施具有重要意义。本文通过自组织视角下皖北地区乡村空间特征总结,以安徽省亳州市涡阳县曹市镇顺河村为例,通过大量实地调研、访谈,并借助Earth Explorer等平台进行历史影像图采集,梳理近百年来村庄空间演变脉络,分析经济、社会、生态与村庄空间之间的相互关系,探讨皖北地区乡村空间自组织演化的内在规律。旨在把握其规律性,提出自组织与他组织有效结合、同向复合的他组织策略,实现乡村的可持续发展。

关键词:自组织理论;乡村空间;皖北地区;顺河村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.02.012 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)02-0078-10 文献标识码:A

The Evolution and Revelation of Rural Space in Northern Area of Anhui from SelfOrganization Perspective: Taking Shunhe Village in Guoyang County as an Example

LIU Sili, LI Pengpeng

[Abstract] In recent years, rural planning have practiced throughout the country in response to "Overall urban-rural development", "Beautiful China" and so forth at the national level. In Anhui Province, the problems of disordered space and destruction in villages have been solved to some extent. At the same time, new problems such as the disappearance of traditional regional traits have also emerged. The northern area of Anhui Province, which is located in North-south junction is a representative area. This area has profound cultural heritage, as well as large population, traditional industry, underdeveloped economy and fragile ecology. Therefore, the targeted research on this rural space is of great significance to the whole. Taking Shunhe Village as an example, this paper summarizes the features from self-organization perspective through field research and collecitng historical image maps through the investigations and the use of Earth Explorer. It analyze the relations among economy, society, ecology and village space. And explore the inherent law of self-organization evolution of rural space, which aims to propose strategies combining the self-organization and external organization effectively, and to realize the sustainable development of the village.

[Keywords] self-organization theory; rural space; northern area of Anhui; Shunhe Village

引言

城市和鄉村是一个有机体,二者需协调发展、相互支撑。近年来,“城乡统筹”“美丽中国”“乡村振兴”等战略目标陆续提出,乡村的振兴发展被提升到新的高度。安徽省乡村规划建设的探索与实践已有十年之久,一定程度上改善了乡村空间无序混杂等问题,与此同时,也产生了诸如村庄的传统肌理被改变、地域文化特色逐渐消失、规划可持续较差等新问题。安徽省内淮河以北地域,即皖北地区,是安徽省乡村规划建设中的重难点。该地区村庄发展问题突出,同时在产业、文化、生态等方面的地域特征显著。因此,对皖北地区乡村空间进行针对性研究,对实现乡村可持续发展目标具有重要意义。

在已有研究中,张墅阳通过对不同时段的纵向对比,总结了皖北地区民居空间的传承与演变特征[1],但其主要聚焦于院落及建筑特征。程明堂等主要从产业发展引导的角度对皖北村庄规划提出策略[2]。本文通过自组织视角下皖北地区乡村空间特征总结,以涡阳县顺河村为例,梳理近百年来村庄空间演变脉络,分析经济、社会、生态与空间之间的相互关系,探讨皖北地区乡村空间自组织演化的内在规律,旨在提出自组织与他组织有效结合、同向复合的可行性策略。

1 村庄与自组织

1.1自组织与他组织

自组织理论起源于物理学,是包括耗散结构理论、协同学、超循环理论等一系列理论的学科群,它揭示了宏观系统的子系统如何实现从无序到有序、从低级到高级有序演化的一般条件、机制和规律性[3]。

协同学创始人哈肯认为,自组织系统能够在没有外界特定干扰的前提下,获得空间的、时间的或功能的结构。《自组织方法论研究》一书中提出,自组织在无需外界指令下能构自行组织、创生和演化,自主地从无序走向有序。他组织则必须依靠外界特定的指令来推动有序化[4]。

1.2 村庄自组织性的基本条件

自组织系统形成和产生的充要条件有三点[3]:(1)系统是开放性结构,物质和能量能够在内部流动并与外界交换;(2)系统是非平衡态;(3)系统能够通过内部功能涨落进行自我更新。

笔者认为,村庄是一个典型的自组织系统。首先,村庄系统具有开放性,它与外在环境存在人流、物流、能量流、信息流等各方面的交流,内部也有势位流动,是开放的结构。同时,通过与外部进行持续的物质能量、资源交换,与外界保持开放,才能使村庄不断获得发展动力,保持系统的正常运转。

其次,村庄系统处于非平衡态,即整个乡村系统之间的不平衡及系统内部子系统之间的不平衡。前者形成了多元化的村庄类型,如农业、渔业等;后者表现在系统成员内部文化、习俗信仰、生活方式、行为习惯等要素差异上,不断推动内部子系统远离平衡态。

第三,村庄系统因内部子系统不停运动,形成内部涨落,促进村庄内部生成新的有序结构。系统具有一定自我调整、适应、修复的能力,能够通过内部功能的涨落分化和组织进行自我更新。

1.3 村庄自组织系统的构成

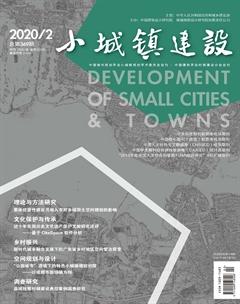

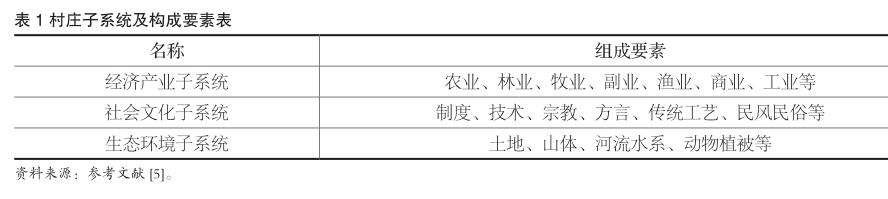

参照人居环境系统的划分方式,村庄系统可划分为三大子系统,即经济产业、社会文化和生态环境三类[5](见表1)。

2 皖北地区村庄自组织系统分析

2.1皖北概况

皖北,即安徽省内以淮河为界以北地域,区域面积3.92万平方公里,人口众多,面积与人口约占全省的38% 和53%[2](见图1)。

皖北地区地域特征明显:地处中国南北交界地带,是中国南北文化交叉融合的代表性区域之一,文化底蕴深厚;产业传统、人口众多、经济欠发达;区内多为平原,有多条河流贯穿。生态环境单一,敏感性高,脆弱性强。

2.2 自组织系统构成及解析

2.2.1经济产业子系统

生产方式一定程度上决定了生活方式,并反映在空间形态中。皖北地区为淮北平原典型的砂礓黑土地区,以农业为主,采用小麦、大豆轮作的耕作方式[6],并一直延续至今。这种耕作方式催生对场空间的需求以满足农作物晾晒的需要,从而影响了村庄公共空间的布局及民居院落的空间形制。

2.2.2社会文化子系统

传统村庄同时涵盖了血缘、地缘和业缘三种社会关系:(1)由世代姻亲关系形成的血缘关系;(2)因多代生活在相对稳固的同一地域空间而培养的地缘关系;(3)基于农业为主的同一产业而产生的业缘关系。三种关系彼此交织,形成稳固的复合社会关系网络,并对村庄空间形态产生影响,呈现民居空间的聚集性及关联性特征。

文化价值观念构成生活方式和社会行为准则,村民主体之间由于地域环境等多方面的相似性而形成共同的信仰与价值标准,进而增强了系统的约束与聚集力,并孕育了各村庄特色的乡风文明。文化价值观念同样体现在村庄空间形态中。皖北地区以楚汉文化、老庄文化为代表,地域范围内的庙宇等村庄公共空间多与代表文化相关。村庄民居空间中也有所体现,如院落空间常呈现非对称形态,并与自然环境融为一体。

2.2.3生态环境子系统

皖北地区冬冷夏热、气候干燥,多平原少山丘、河流水系发达,村庄空间与自然环境、气候条件相适应。民居院落采用场空间与建筑南北向布局的方式以增加采光,呈现敦厚、开敞的特征,与水塘沟渠、农田景观交相呼应。

2.3 他组织作用干预进程

2.3.1 阶段一:基本无序状态

1949年以前,安徽省的村镇建设基本处于无序状态[6]。1950年以后,农民土地私有制開始向集体所有制过渡,土地权属方式的变更对村庄发展产生影响。

2.3.2 阶段二:宏观政策引导

1960—1980年,国家宏观经济与社会发展战略对村庄发展起到调控作用。如1966年后较长一段时间内,社会阶层的变化对村庄社会文化网络产生冲击,进而影响到村庄空间发展;1975年 “乡道、农田划界以南北、东西向为主,取消斜向道路”的发展方针[7],较为直接的作用于村庄空间肌理。

1980年以后,一系列政策条例出台,安徽省村镇规划陆续推进。如《村庄和集镇规划建设管理条例》《村镇规划编制办法(试行)》《村庄和集镇规划编制办法》等[6],统一了村镇规划标准,规范了村镇规划的编制;1980年包干到户生产责任制的确立,促进了村庄经济迅速发展。

2.3.3 阶段三:村庄规划探索实施

2008年《中华人民共和国城乡规划法》的颁布,标志着我国的乡村建设正式被纳入法律范畴。该法旨在加强城乡建设管理,缩小城乡差距,促进城乡全面可持续发展。继2008年《城乡规划法》的颁布,安徽省村庄建设规划于2009年以新农村试点方式开启探索。2013年,随着《安徽省美好乡村建设规划(2012—2020)》的颁布,美好乡村建设工程启动,预计在2020年完成全部中心村的美好乡村建设工程。

2014年以后,“新型城镇化”“美丽中国”“乡村振兴”等战略目标陆续提出,《安徽省村庄规划编制标准》于2015年4月开始实施。乡村空间的建设和发展越来越受到重视,村庄自组织系统受到的他组织干预日趋增强。

3自组织视角下的村庄空间演变——以涡阳县顺河村为例

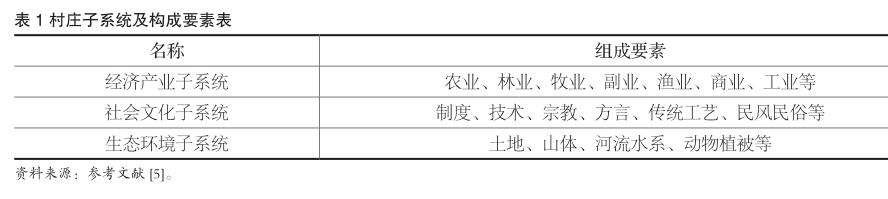

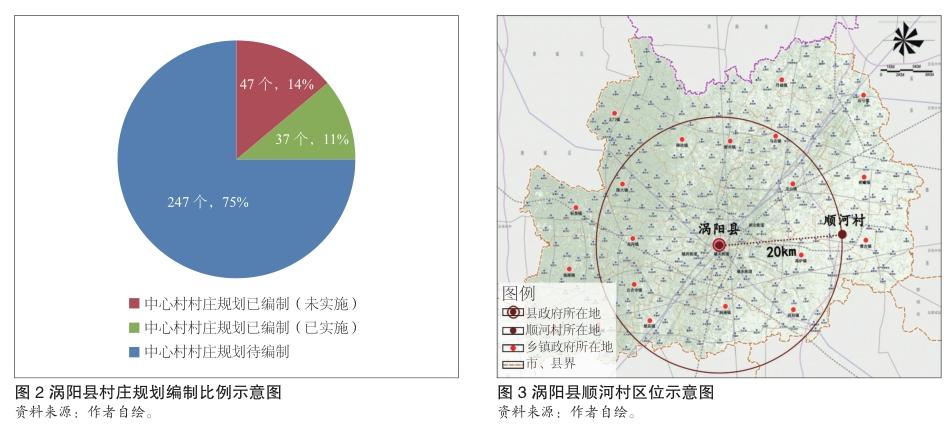

以皖北地区涡阳县为例,县域村庄布点规划确定县域范围内中心村布点331个[8]。至2018年,已完成84个中心村村庄规划的编制,其中37个已完成实施①。已实施村庄,其空间形态受规划影响较大;剩余247个中心村处于村庄规划待编制阶段,具有较强的自组织空间特征(见图2)。

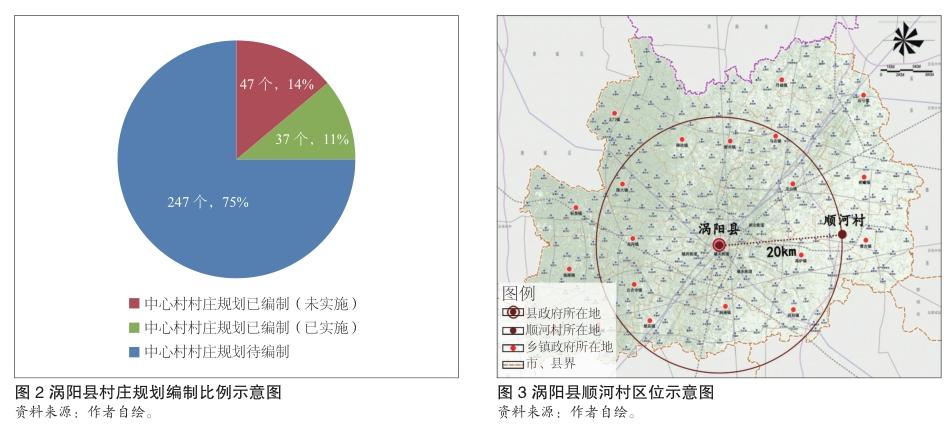

笔者以村庄规划待编制的涡阳县顺河村为例(含顺河集和集后刘两个居民点),进行空间演变分析。顺河村位于涡阳县城区东北方向,距县城城区约20公里,属于皖北农耕性、无城市化条件的传统乡村(见图3);村庄因南靠北淝河而得名,历史悠久、名人辈出②;河塘水渠众多、生态资源丰富。

3.1 村庄空间演变历程

3.1.1 1920—1960年

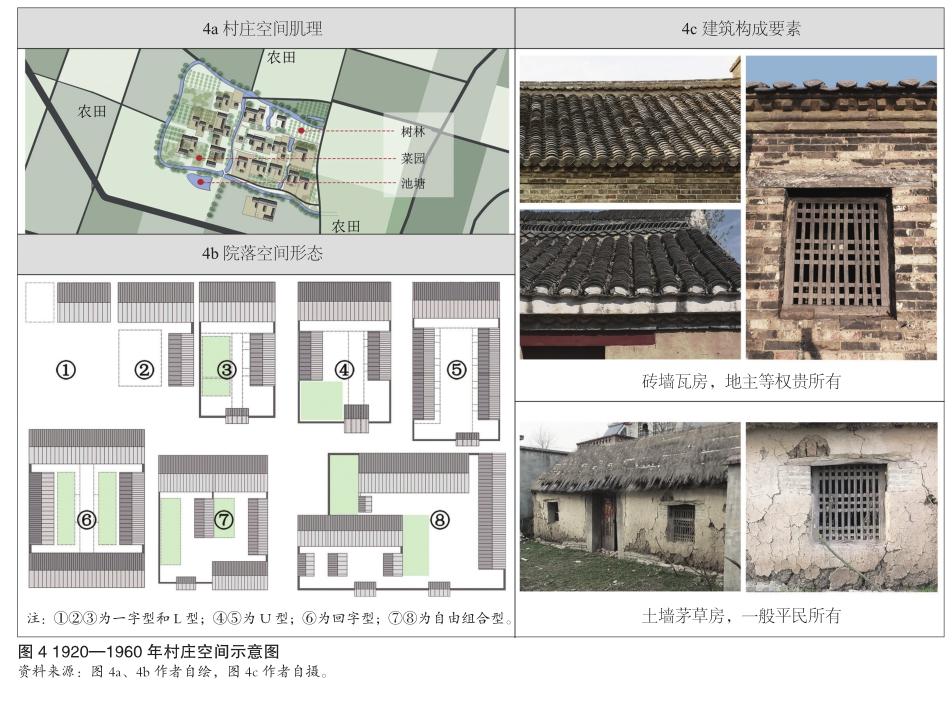

(1)村庄空间肌理

建国以前,村庄土地由买卖所得,属私人所有,村民经济水平悬殊。建国至1960年,村庄整体经济水平较低,民居建造及翻建量较少。村庄民居的选址及建造多由风水先生指点,基于民风习俗、传统礼制、建设环境等,遵循一定的原则。整体而言,该阶段村庄空间肌理变化缓慢,呈现大集聚、小散落的肌理特征,民居院落、农田景观、自然环境之间形成良好呼应(见图4a)。

(2)院落空间形态

土地拥有量的差异导致村民经济水平的巨大差距,并反映在民居的院落空间形态中。经济条件优越者,有些堂屋达5间以上,边房数十间,过屋结合院墙形成回型或组合型套院空间;有些堂屋3~4间,与边房、过屋形成L、C、U型的院落空间;大多数民居仅有堂屋和边房两部分,形成L型建筑空间(无院墙);少数贫民,只简易搭建1~2间房,无级别之分。因此,村庄院落空间整体呈现多元错综的特征(见图4b)。

(3)建筑构成要素

经济水平的悬殊同样反映在民居的建筑要素中。与院落空间形制的差异性类似,建筑形态大致可分为青砖瓦房、土墙瓦房、土墙茅草房三类(见图4c)。前两类即为官者、地主所有,数量较少。土墙茅草房占据绝大多数,以土、木、麦、草、竹为主要建材,因地制宜、节约成本。

(4)村庄自组织系统特征

1920—1960年,村庄自组织系统主要受到宏观经济政策及土地制度变更的影响。就村庄自组织系统内部而言,以农业为主的产业发展受自然条件影响较大,系统处于涨落变化中,但产业结构未变;伴随1950年土地权属关系的变革,社会关系网络发生变化,社会文化子系统受到冲击。村庄个体之间的差异性减弱,表现为村庄空间的差异性逐渐缩小;生态子系统相对稳固。

3.1.2 1960—1980年

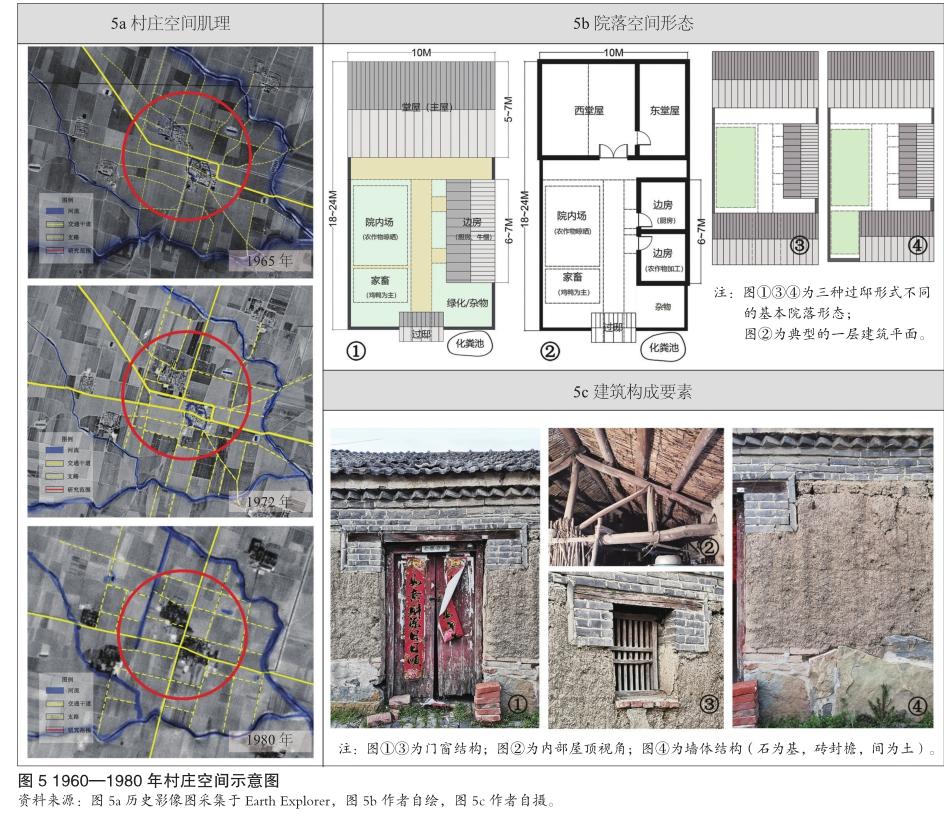

(1)村庄空间肌理

1960—1980年,在延续原有空间格局的基础上,村庄空间肌理发生变化,民居建设量显著增加,并呈现向主要道路延伸的趋势。该现象的主要原因在于“乡道及农田划界以南北、东西向为主,取消斜向道路”发展方针的提出。一方面直接影响了村庄的空间肌理,逐渐形成规整的方格网道路肌理及稻田肌理;另一方面,斜向道路的取消使得道路等级关系重构,村庄聚落向重构后的重要道路方向延伸(见图5a)。

(2)院落空间形态

在建国后土地制度的影響下,村民个体间差异逐渐缩小,并表现为民居院落空间多样性大幅下降。于1970年前后,政策导向下地主等经济优越者的物质财产、权力关系等严重受损,一系列包含历史信息的建构筑物被破除②,民居院落空间一致化趋势更加显著。至1980年,院落空间形态已基本趋于统一,形成3间堂屋为主体、单侧2间边房、过屋结合院墙围合的院落形制。场空间位于边房对侧,主要用作农作物晾晒及家禽养殖(见图5b)。

(3)建筑构成要素

趋于统一的院落空间仍以土墙茅草房为主。建筑构成要素方面,以水泥瓦覆于茅草之上以加强防水;墙体中间沿用夯土,在底端与顶端分别用石基及砖体加固;建筑材料以土、木、麦、石、砖、瓦为主(见图5c)。

(4)村庄自组织系统特征

整体而言,该阶段的村庄自组织系统主要受到国家宏观经济与社会发展方针的影响。就村庄自组织系统内部而言,农业为主的产业结构仍然延续,经济产业子系统小幅波动,个体间经济差异缩小;1970年前后,社会阶层的变化导致社会文化子系统受到较大冲击。民居院落空间多样性大大降低;生态环境子系统相对稳固。

3.1.3 1980—2008年

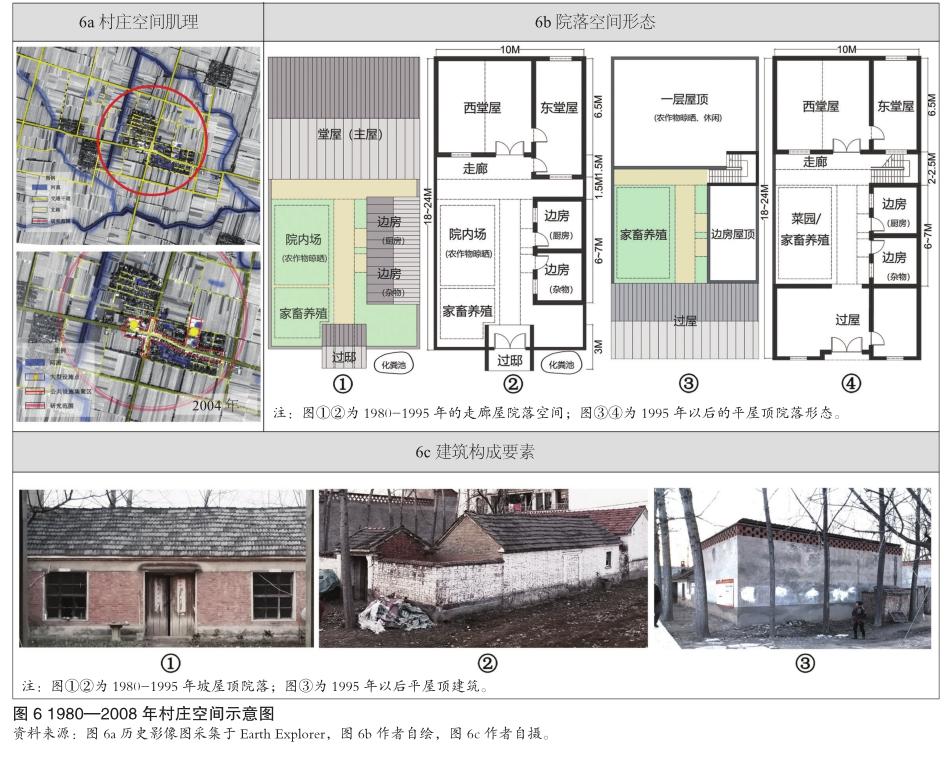

(1)村庄空间肌理

1980年后,安徽省村镇建设规划对宅基地划定及村内道路布局作出规定[6]:留出村内主要通行道路,宅基地划定及民居建设时,需平行主要道路,并保持横排一致。同时,随着1980年生产责任制的确立,以及1993年后南方工厂企业兴起带来的外出务工现象,村民的经济水平显著提升,并表现为民居新建及翻建量陡增。

生产工具不断进化,农耕文明时代自由曲折的村庄小径与现代化生产工具的通行存在矛盾。民居选址倾向于主要道路两侧,加之经济水平的提高带来民居建设速度较快,村庄空间肌理变化显著。由2004年影像图可以看出,村庄生活空间已演变为道路相对横平竖直,民居排列整齐,整体规整的空间肌理。主要道路两侧的民居已形成规模,强化了十字形的街道空间,并成为集聚生活服务设施的村庄公共活动空间(见图6a)。

(2)院落空间形态

1980—1995年,民居院落基本延续原空间形制,并根据使用需求做出一定的空间调整。如堂屋进深增加,在南侧形成走廊灰空间,也称走廊屋。1995年以后,平屋顶使建筑空间趋于贯通。同时,可上人屋面增设的楼梯一般位于堂屋与边房之间,院落空间呈现一体化(见图6b)。2000年以后,出现有少数经济水平较好的村民将堂屋建造为2层,但整体的院落形制不变。

(3)建筑构成要素

随着经济水平的提升,建筑构成要素日趋现代化。建筑墙体以青砖替代夯土墙,后改用红砖,并在墙体外侧覆水泥层。1995年以后,平屋顶形式出现后迅速在民居中普及,原因有两点:首先,平屋顶可作为更优质的农作物晾晒场地,与家禽养殖圈分离;同时,可上人屋面增加了建筑的实际使用面积,成为家庭休闲娱乐的新场所。由此,民居院落的建造材料逐步转化为以砖、木、瓦、玻璃为主(见图6c)。

(4)村庄自组织系统特征

1980—2008年,村庄自组织系统主要受到宏观经济政策及村镇规划的影响。就村庄自组织系统内部而言,1980年生产责任制的确立,以及1993年后南方工厂企业的兴起,农业主导的单一的产业结构发生变化,村民的经济水平显著提升,村庄空间形态及空间肌理变化显著;同样,在大量村民外出务工的影响下,社会关系网络产生波动、地域文化要素在流失;此外,缺乏环境保护意识的发展对村庄生态环境产生负面影响。

3.1.4 2008年至今

(1)村庄空间肌理

2008年《中华人民共和国城乡规划法》的颁布,标志着乡村规划建设被正式纳入我国的法律体系中。第十八条,乡规划和村庄规划的内容应当包括规划区范围,住宅、道路、供水等农村生产生活服务设施各项建设的用地布局、建设要求,以及对耕地等自然资源的具体安排。

《城乡规划法》的颁布及村镇规划相关政策条例的持续作用,使得村镇公共服务设施建设得到显著增强。由此,交通便利性及商业可能性愈加成为民居选址的重要影响因素,民居选址更趋向于靠近村庄公共设施区及主要道路两侧,并呈现沿道路集聚扩散的特征(见图7a)。至2015年,由于经济水平的提高及城镇落户政策调整,村民倾向于在外购房,村内新建民居数量急剧减少,村庄空间肌理趋于稳定。

(2)院落空间形态

2008年以后,在新建民居中,1层建筑围合的院落形态已经非常少见。新建及翻建的民居形成以2~3层平屋顶楼房为主体,单侧一层边房,简易过邸与院墙围合的主要空间形制,并呈现边房空间消失的趋势(见图7b)。

(3)建筑形态要素

建筑材料以混凝土、砖、钢材、合金、玻璃等为主,建筑色彩、风格各异,内部空间使用情况差异性较大(见图7c)。

(4)村庄自组织系统特征

自2008年至今,村庄自组织系统主要受到《城乡规划法》、村镇规划政策条例、户籍制度改革等影响。就自组织系统内部而言,在经济产业子系统方面,2008年以后,农村人口持续保持较高的外出务工比例,经济水平稳步提升。村民在乡建房多为2~3层的楼房,日常空置率高达60%以上,仅少数老年人和儿童使用,务工者仅重要节日回乡。至2015年,由于经济水平的提高及农村人口城镇落户政策的调整,村民更倾向于在外购房,村庄空间肌理开始趋于稳定;在社会文化子系统方面,脱离以农业为主的产业结构和地缘关系后,村民间复合的社会关系网络趋弱甚至瓦解,地域文化要素流失严重;生态环境恶劣,河流干涸、水体污染等问题依然突出,但对生态保护的意识有所增强。

3.2 特征总结及分析

3.2.1空间演变特征总结

笔者根据上文研究分析,总结各阶段村庄空间特征(見表2)。

3.2.2 自组织理论视角下的空间演变分析

(1)特征分析

村庄是一个典型的自组织系统,包含了经济产业、社会文化、生态环境三大子系统,子系统之间存在一定的关联效应。通过前文对近百年来村庄空间演变特征的梳理,可知村庄空间演变特征与三大子系统的波动存在内在的关联性(见图8)。在一定程度上,村庄空间的演变特征是其自组织系统波动的外向表征。

就经济产业子系统而言,传统村庄是以农业为主的产业结构,其发展受自然条件影响较大,系统处于持续的涨落变化中。伴随着生产责任制确立、外出务工现象盛行等因素,以农业主导的单一的产业结构逐渐变化,传统农业占家庭经济收入比重下降,村民的经济水平显著提升。在产业结构、经济水平、科技发展等综合因素的影响下,村庄空间呈现出与之关联的演变特征:村庄空间肌理由 “三产”空间交融趋于分离。民居选址聚集性减弱,趋于主要道路的特征明显;在民居院落空间形制方面,旧社会中由于不同阶级的经济实力悬殊所表现出的多样化的民居空间形制,伴随着村民经济水平的趋同而逐渐趋于单一。与此同时,民居院落中迎合农业生产、家禽养殖、适应环境气候等一些传统空间布局的特征逐渐减弱甚至消失;在建筑构成方面,传统民居中就地取材、低成本建造的现象减少,取而代之的是千篇一律的现代建筑材料。

就社会文化子系统而言,在经济产业结构的影响下,村庄主体之间基于血缘、地缘和以农业为主的业缘关系而形成的复合社会关系网络趋弱,社会关系趋于瓦解。与之相对应,村庄内同族同门群居及民居选址集聚性、关联性特征减弱,民居院落空间布局及空间使用方式也随之改变。

就生态环境子系统而言,其同样受经济产业子系统的影响较大。在传统村庄中,受益于以农业为主的产业结构,“三产”空间交融。生活空间多与水塘沟渠、农田景观等交相呼应,生态环境发展良好。在经济发展思潮的影响下,伴随着村庄产业结构的调整,村庄的生态环境系统逐渐受到影响。

(2)当前问题分析

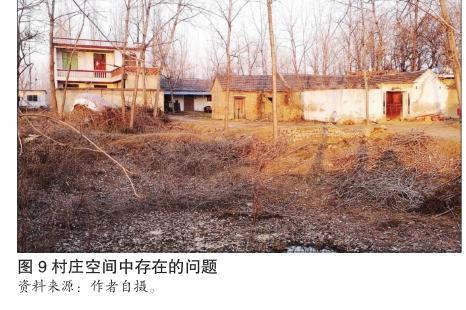

在当前城乡快速发展进程中,没有统一规划、引导、管理的村庄系统产生了一些问题,并呈现于村庄空间中。空间无序混乱、空心化严重;人情关系趋向冷漠、地域文化特色消失;林木砍伐严重、填塘建房、河流水渠污染等问题突出,生态环境趋于恶化(见图9)。

从自组织理论视角而言,当前村庄空间问题的出现即村庄自组织系统由于涨落过度,导致在某些方面突破了其临界值,进而呈现相应的空间表征。

从自组织系统视角对村庄空间的现状问题分析,首先是经济产业子系统动力不足。传统以农业为主的产业结构在当今社会逐渐趋于瓦解,乡村人口流失严重。村庄空间未得到及时的有效利用,普遍呈现空心化严重的状态。其次是社会文化子系统趋于瓦解。现代社会中村落与外界交流便捷,村庄主体之间基于血缘、地缘和业缘的复合社会关系网络趋弱,而交往纽带的断裂使得传统村庄中精神的同一性、传统文化及价值取向的一致性失去了其存在的基础,进而导致村庄系统的凝聚力与约束力减弱。最后,生态环境子系统逐渐趋弱。在经济发展的思潮影响下,牺牲生态环境追求经济效益,不计生态成本的经济发展使得生态环境趋于恶化。与农耕时代的相比,产业的发展对生态环境也造成更严重的后果。生态、社会和经济网络彼此分离,最终导致自组织系统内部矛盾加剧,空间呈现混乱、无序的状态。

4思考与启示

4.1 双向作用力的必要性

针对当前村庄自组织系统存在的问题,虽然其具有自我更新与修复的能力,经过较长时间后,可以恢复至自然平衡的状态。但是,在城乡快速发展的背景下,系统需要他组织作用的干预来加快其达到平衡状态。

乡村规划建设不是为了打破村庄原有自组织系统的内在规律,而是在剖析、了解自组织规律基础上,从自组织系统视角出发,把握内在规律,进行适度的他组织干预。进而让自组织与他组织作用有效结合,实现内外作用的同向复合,促进系统达到空间协调、良好发展的平衡状态。

4.2 他组织作用干预方向

基于此,笔者从自组织视角出发,试图对自组织与他组织作用有效结合、同向复合的他组织作用策略提出建议。

4.2.1经济产业体系优化

纵观近百年的村庄空间演变历程,经济产业子系统的起伏是空间发展变化的重要触点和持续动力。未来村庄发展需以经济建设为中心,宏观政策上给予支持,完善补贴政策、增加发展机遇,吸引和培养乡村能人;振兴产业经济、培育产业业态,激活村庄自身的造血能力。充分发挥皖北地区农业规模化的优势,从横、纵双维度发展和完善现代农业产业链,实现经济可持续增长。

4.2.2社会文化脉络延续

村庄主体之间复杂交织的社会关系,基于地域环境等多方面的相似性而形成的共同信仰与价值标准,是系统聚集力与约束力的重要保障,也是主体之间得以良好协作的重要基础。在未来的村庄建设与管理中,构建村民自我协调、共商议事的体系至关重要。调动村民参与村庄治理的积极性,提升村民的话语权,形成完善的协商管理的机制体系,实现村庄的良好治理。

4.2.3生态环境强化保护

在经济发展的思潮影响下,牺牲生态环境追求经济效益是不可持续的。应强化对村庄生态环境的保护意识,传承传统村落中生产空间、生活空间、生态空间和谐共生的关系,留住乡村美丽的自然景观,并作为村庄发展的生态基底。

4.2.4乡村空间建设与引导

村庄空间的建设与引导应与经济产业、社会文化、生态环境系统相协调。注重历史脉络的传承、地域特色的挖掘与利用,注重空间与人群需求的适应性关系。

在公共空间营建方面,从村庄公共空间场所的历史演进及其形成因素中寻找规律,将其应用到村庄公共空间的规划中。如自然景观要素促发形成的交流空间,空间的区位、规模、构成要素及使用人群的关系。

在民居空间营建方面,注重建设引导。因村民家庭结构、生活需求和经济状况不同,应避免以统一的模式去复制。编制民居建设导则,列举负面清单,明确不可为;完善村庄规划师制度,提出可供选择的民居设计及建造路径。鼓励民居建设中,对传统文化的传承和地方性特色资源的应用,因地制宜,就地取材;形成整体协调、适应需求、多元共存、具有地方特色的民居空间。

注:

① 数据来源于2018年涡阳县美好乡村建设办文件资料。

② 资料来源于中共曹市区委编史修志领导组1983年5月编写的《曹市区志》,未公开出版。

参考文献:

[1]张墅阳.传统与现代皖北乡村民居的特征比较[J].建筑与文化,2016(12):146-147.

[2]程堂明,卢凯.皖北村庄特色规划的可行性思考[J].小城镇建设,2015,33(3):40-45.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2015.03.006.

[3]段进.城市空间发展论[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2006:22-136.

[4]吴彤.自组织方法论研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[5]袁书梅.自组织理论视角下的广州市村庄更新策略研究[D].武漢:华中科技大学,2016.

[6]阜阳市地方志编纂委员会.阜阳地区志[M].北京:方志出版社,1996.

[7]涡阳县地方志编纂委员会.涡阳县志[M].合肥:黄山书社, 2005.

[8]安徽省城建设计研究院.涡阳县县域村庄布点规划(2016-2030)[Z],2016.