“公园城市”语境下的特色小城镇规划初探

罗静茹 侯方堃 何莹琨

摘要:“公园城市”是新时期新发展理念在城市发展的全新实践。本文论述了“公园城市”理念的发展背景和内涵特征,提出了将“公园城市”理念融入特色小城镇规划的实现路径,并以四川省成都市新场镇为例分析了“公园城市”语境下特色小城镇的规划策略,以期为特色小城镇规划建设提供一定参考。

关键词:特色小城镇;公园城市;规划策略;新场镇

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.02.014 中图分类号:F292

文章编号:1009-1483(2020)02-0094-08 文献标识码: A

Characteristic Town Planning in the Context of "Park City": A Case Study of Xinchang, Chengdu

LUO Jingru, HOU Fangkun, HE Yingkun

[Abstract] "Park City" is a new practice of new urban development concept in the new era. This paper expounds the background and connotation characteristics of "park city", which puts forward the realization path of the integration of "park city" and characteristic town planning. Then taking Xinchang as an example, it analyzes characteristic town planning strategies in the context of "park city", with a view to provide some reference for the planning and construction of characteristic towns.

[Keywords] characteristic town; park city; planning strategy; Xinchang Town

1 “公園城市”的提出与内涵

2018年2月,习近平总书记在视察四川天府新区时提出要“突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极”,为新时代城镇转型发展指明了方向。

自霍华德在19世纪末提出“田园城市”理论以来,城市规划者们就在不断进行关于建设城市美好人居环境的探索。1990年钱学森先生提出“山水城市”构想之后,中国城市人居环境建设经历了“园林城市”“生态园林城市”“公园城市”几个阶段。当前我国城市发展进入新时期,建设满足人民美好生活需要的绿色宜居环境成为城市建设的根本目标,从“生态园林城市”到“公园城市”是对建设美好人居环境的进一步探索,由注重园林绿化、生态环境到关注自然、关注人本感受、人和城市和谐共生,体现了“生态文明”和“以人民为中心”的发展理念,是高质量发展背景下城市建设模式的全新探索[1]。

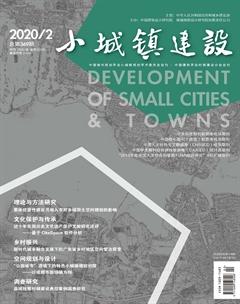

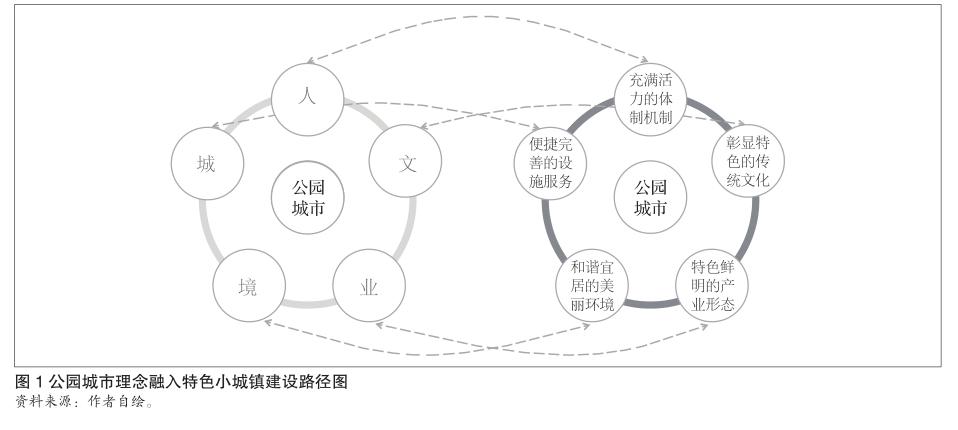

公园城市作为全面体现新发展理念的城市发展高级形态,将公园形态与城市空间有机融合,是人、城、境、业高度和谐统一的现代化城市形态,是新时代可持续发展城市建设的新模式[2]。公园具有公共开放、生态服务的属性,而城市是地理要素、社会经济要素和文化要素的空间集聚,两者结合形成人、城、境、业、文和谐统一的新型城市形态,笔者认为,公园城市应至少包含以下五方面的内涵特征:“人”——以人为本、公平共享、绿色生态的新型城市发展模式;“城”——稳定的生态系统、优美的生态环境、公共开放的游憩活动空间;“境”——完善的配套服务、开放舒适的公园社区、低碳健康的出行方式、美好宜居的人居环境;“业”——绿色高效的生态经济体系、生态文明理念下的新经济新业态新消费体系;“文”——融汇古今的人文感知、独特的城市文化特征和文化魅力、完善的生态文化体系[3-5]。

2 “公园城市”语境下特色小城镇的建设路径

特色小城镇是新型城镇化和乡村振兴的重要抓手,是面向未来新型城乡关系的城镇探索,而公园城市是强调人、城、境、业、文高度统一的有机体,是新的城市理想型,为人民提供美好宜居的生活生态生产环境是两者共同追求的目标,公园城市理念有利于进一步扩充特色小城镇内涵。按照国家特色小镇的培育要求,特色小城镇的培育应从培育特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化、便捷完善的设施服务和充满活力的体制机制五个方面展开,将公园城市理念融入特色小城镇规划建设中,笔者认为可以通过以下五条路径实现(见图1)。

2.1遵循以人民为中心的价值观,构建生产生活生态相融的新型城镇发展模式

过去30年快速的城镇化过程中,小城镇受到巨大冲击,资源攫取式的发展模式使城乡要素配置失衡、劳动力流失、生态环境遭到破坏,亟需建构城乡互促、协同发展的新型城乡关系。公园城市强调以人民为中心,以人的全面发展为目标,从单一经济导向转向人本导向,以生产方式变革作为公园城市发展之“核”。新时代的特色小城镇不应继续走承接落后淘汰产业的发展老路,要开启“产业特色化+就业本地化+就地城镇化”的生产生活生态相融的新型城镇发展模式。

实现路径:特色小城镇要围绕“人”的城镇化和人的全面发展需要,抓特色产业,培育新动能,以产业特色化发展拉动就业;提供绿色生态的城镇环境和配套服务,促进农业转移人口就地就近城镇化;完善体制机制,搭建创业平台,“引凤筑巢”,吸引人才聚集、带动产业繁荣;建立产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,实现生产生活生态空间相融、人城产和谐发展。

2.2落实公平共享的发展理念,完善特色小城镇设施服务

长期以来的城乡二元结构带来城乡发展差异,乡村基础设施和公共服务严重缺乏,小城镇作为联结城乡的纽带和农村区域中心,应落实公平共享的发展理念,推动城镇公共服务向乡村延伸,完善设施服务。

实现路径:将公园体系作为基础设施建设的绿色触媒,引领各类设施提质升级[3];提升公园基本服务能力,结合公园及绿道体系布局儿童游乐、体育健身、自然科普教育、文化体验等基础性游憩服务设施,满足美好生活需求;结合特色产业门类,有重点的配置设施服务,推进公共服务多元供给制度的建立;强调公共产品的共建共享、均等发展,满足城乡居民的不同需求,科学构建城镇生活圈和乡村生活圈。

2.3 突出公园城市形态,构建美丽宜居的生活环境

美丽宜居的自然生态环境是特色小城镇赖以生存的基础,将公园化的城乡风貌作为美丽宜居环境的建设抓手,建设全域公园化的新型城乡聚居形态。

实现路径:识别区域核心生态资源,明确保护控制范围,塑造生态本底,强化生态格局,将山水林田湖作为生命共同体来保护,构建大美田园;在生态本底上构建城乡协调、内外联通的公园生态绿地网络,将公园形态融入特色小城镇建设之中,控制开发强度,保持小城镇小巧精致的特色,乡村地区因地制宜进行公园形态的乡土景观表达,通过城乡绿道、郊野公园、大地景观等方式,塑造美丽乡村;结合小城镇贴近山水田园的特点,建设绿色舒适的公园社区;营造公园化、乡土化、开放化的城乡游憩空间,满足现代人诗意田园生活的需求;营造绿色低碳、简约健康的出行方式,强化公交和慢行为主的小城镇绿色交通体系,建设尺度宜人的小城镇街道;治理污染,修复山体与水体,提高环境质量,重塑小城镇天蓝地绿水清的生态环境之美。

2.4按照绿色低碳的产业发展和消费理念,因地制宜培育特色产业生态圈

特色产业是小城镇发展的核心,从当地特色资源和发展契机出发,因地制宜选择符合产业发展趋势、与区域战略相一致的特色产业,结合公园城市建设,发展绿色经济,营造新业态和新消费场景,构建主题明确、产镇融合、功能复合的特色产业生态圈。

实现路径:在镇区建设公园化的特色产业园区,结合结构性绿地混合多元功能,打造提升人幸福感的产业就业环境和工作场所,吸引创新人才和企业入驻,激发带动片区产业结构提档升级;以区域风景游憩体系构建作为城乡产业发展框架,将产业融入特色镇、农业园区和乡村林盘,通过区域绿道网络系统融入大区域、联系城乡,构建区域协调、城乡融合的产业生态圈;营造“公园+产业”“公园+文化”“公园+生活”“公园+游憩”等新消费场景。

2.5 建立生態文化体系,彰显特色文化

传统文化和地域文化是特色小城镇的灵魂,是特色小城镇区别于其他城镇的独特标识,以城乡公园体系和开敞空间作为特色文化载体,促进传统文化与现代文明交相辉映,形成小城镇独特的文化特质。

实现路径:将公园和开放空间作为特色文化传承展示的场所平台,发挥公园“城市客厅”的空间特性,促进社会交往和社会善治[3];营造“公园+”特色鲜明的人文生活,创造多元文化场景,将地域文化、民俗特色和历史文化遗产融入开放空间系统建设,提升人文感知,构建生态文化体系,留存历史风貌与地域特色的“乡愁”,彰显和展示特色文化;将历史文化与现代文明相融,活化传承历史文化遗产,形成可阅读、可感知、可欣赏、可参与、可消费的文化标识体系,创造人文生活与生态环境相得益彰的新气象。

3 “公园城市”语境下的新场特色小城镇规划实践

成都按照“公园城市”新理念的要求,开展了多层次、多维度的探索,特色小城镇建设是成都公园城市建设的重要抓手之一。本文以成都市新场镇总体规划为例,探讨公园城市建设语境下的特色小城镇规划策略。

3.1 新场镇现状概述

新场镇位于成都平原西部、龙门山生态涵养控制区,距离成都市区约58公里,是国家级历史文化名镇、成都市文创特色镇。近年来,新场镇凭借优越的自然条件和深厚历史文化资源,旅游业发展势头强劲,但同时面临着种种问题。一是产业发展水平较低,旅游业业态低端、同质化问题明显。目前仍以一二次产业为主,旅游主要停留在传统观光层次,与成都周边古镇如黄龙溪镇、洛带镇、平乐镇和安仁镇等相比较,目前新场镇的发展最为滞后,人气低迷、特色优势不突出,其特色核心资源未能转化为发展动力。二是城镇化水平较低,2018年户籍城镇化率仅为16.9%,人口外流较为严重。三是城镇建设较为粗放、道路系统不完善、城镇环境品质有待提高。

3.2培育优势与条件

3.2.1生态本底优越

新场镇位于邛崃山脉与成都平原的过渡带,区域地形呈现出西高东低的特点,西部山区植被茂密、山形秀美,东部平原有原生态的田园景观和林盘风光,发源于西岭雪山的江河穿镇而过、东西串联,渠堰众多、水系密布,使得新场又有天府水乡的美誉。新场镇独特的山水林田组合优势,在整个成都平原具有稀缺性。

3.2.2历史底蕴深厚

新场古镇始建于东汉,是茶马古道上的商贸重镇,也是邛崃山脉与成都平原交接的农耕文明之乡,有悠久的历史商贸文化、独特的山水人文文化和多元的宗教移民文化。古镇形似“船”形,街巷格局保存完好,传统建筑面积达数十万平方米,是川西规模最大、保存最为完好的水乡古镇,2008年被授予“中国历史文化名镇”的称号,是成都市6个国家级历史文化名镇之一。

3.2.3产业发展契机

成都文旅休闲产业发展迅猛,在成都市创建“三城三都”的区域战略背景下,新场被赋予了以电影为主题的文创特色产业功能区的建设契机,为新场特色镇发展提供了产业发展支撑。

3.3“公园城市”语境下的特色镇规划策略

3.3.1保护自然生态本底,修复“山水林田湖”,塑造全域田园化、生态化、景区化的大美空间格局与城乡形态

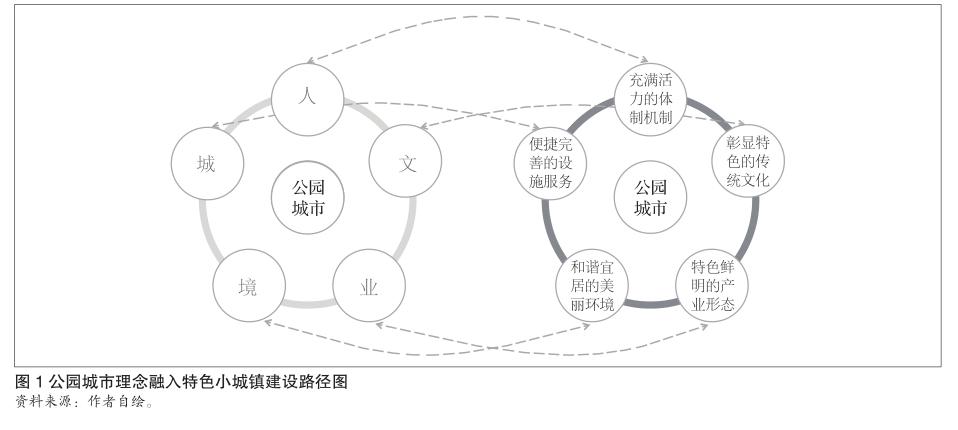

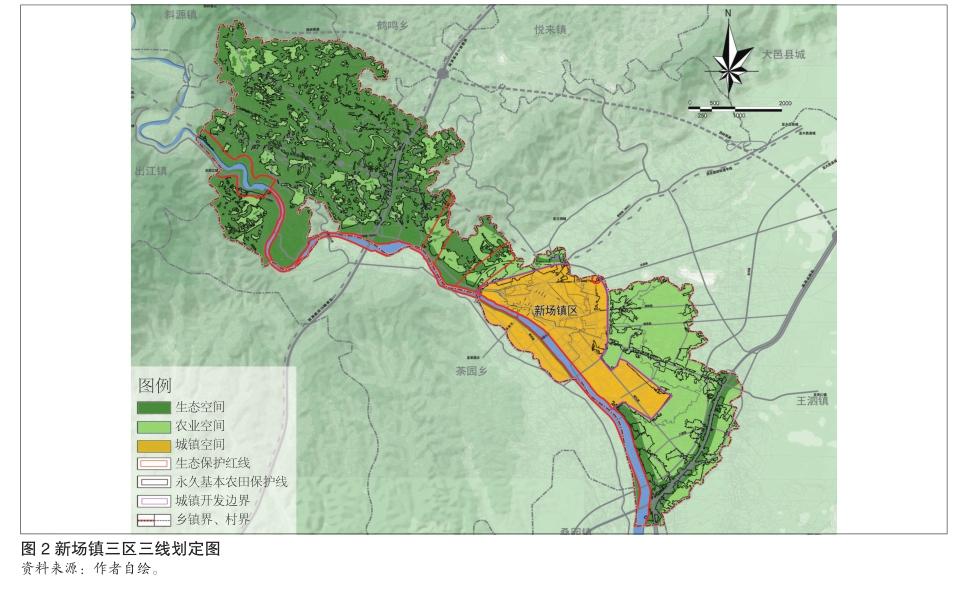

(1)划定三区三线,建立生态安全格局,保护自然生态本底。以保护生态格局为前提,以自然环境承载能力为硬约束,划定镇域生态、农业、城镇空间,分别占镇域总面积的43.70%、38.73%、17.57%。将饮用水源地保护区、江河、活动性地震断裂带及生态环境敏感脆弱区域划入生态控制线;结合现状场镇及周边用地条件,划定城镇开发边界约6.8平方公里。依据《新场镇土地利用总体规划》划定永久基本农田保护线,范围11.06平方公里(见图2)。

(2)加强山体保护,展现林秀俊美的山地风光。在对山体资源本底调查的基础上,规划提出山体保护名录及保护要求,对西侧邛崃山等山体及即将搬离的大邑县垃圾填埋场进行生态修复;通过山地绿道、登山步道的设置,结合山地生态修复与景观重建,展现新场茂林修竹的山地景观。

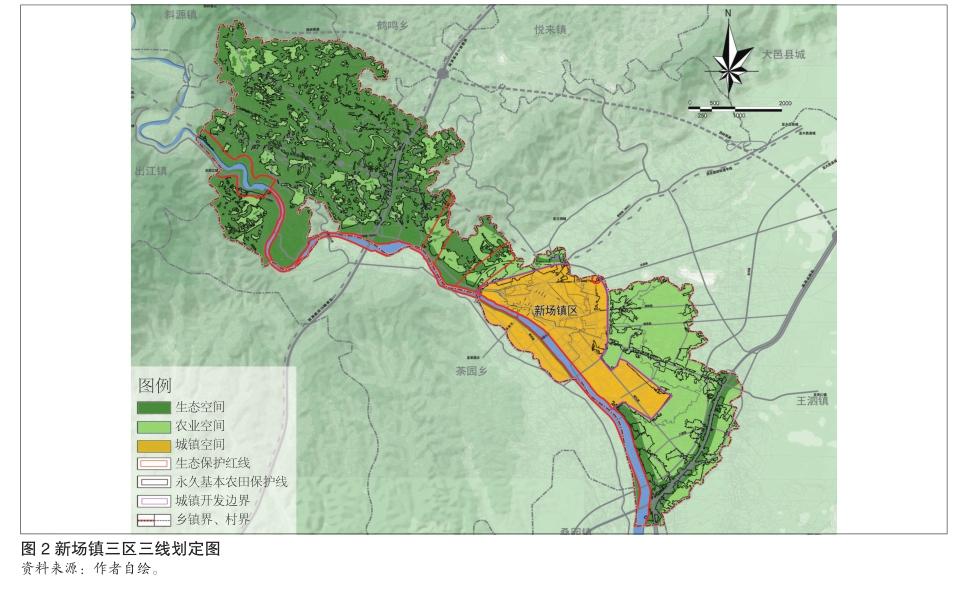

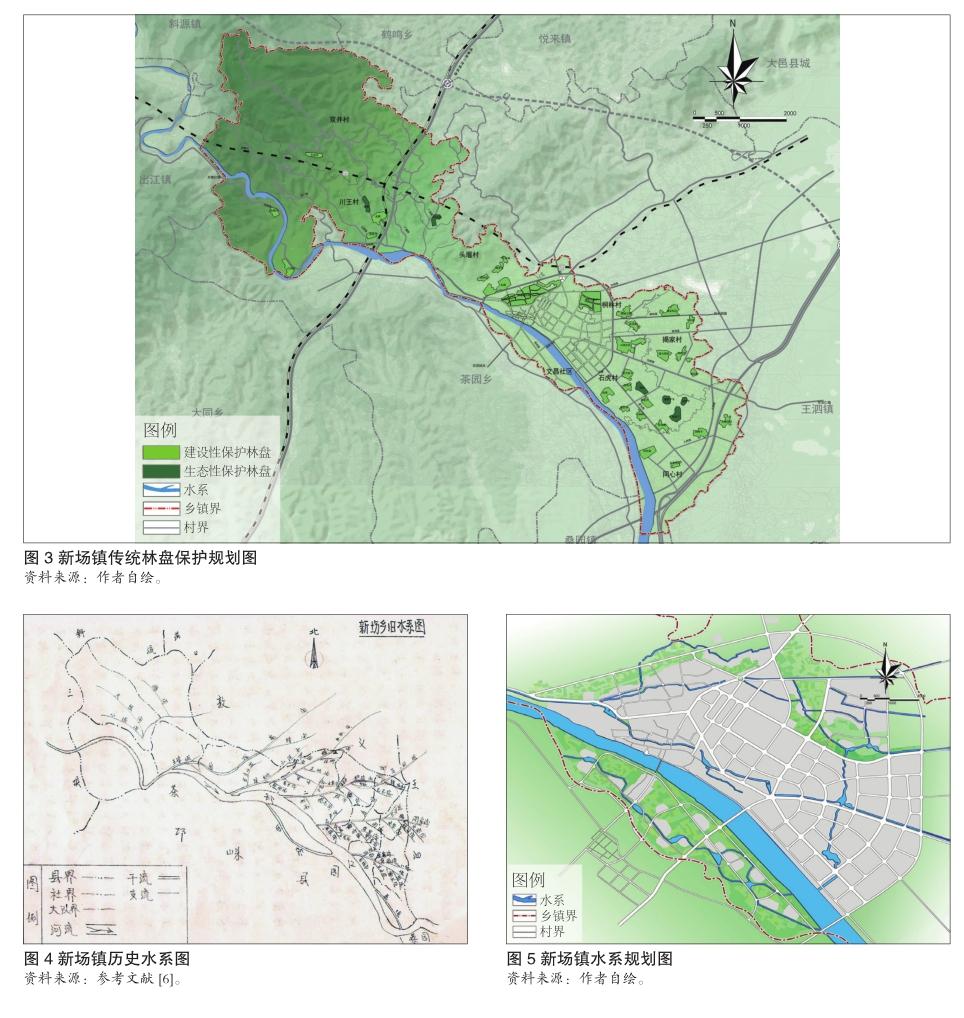

(3)保护川西林盘,凸显茂林修竹的林盘景致。规划保留20处传统川西林盘,提出延续传统川西林盘“田、林、水、院”空间格局,完善聚居林盘基础设施和公共设施配套,按照“景区化、景观化、可进入、可参与”理念对林盘环境进行有机更新和活化利用的规划措施(见图3)。

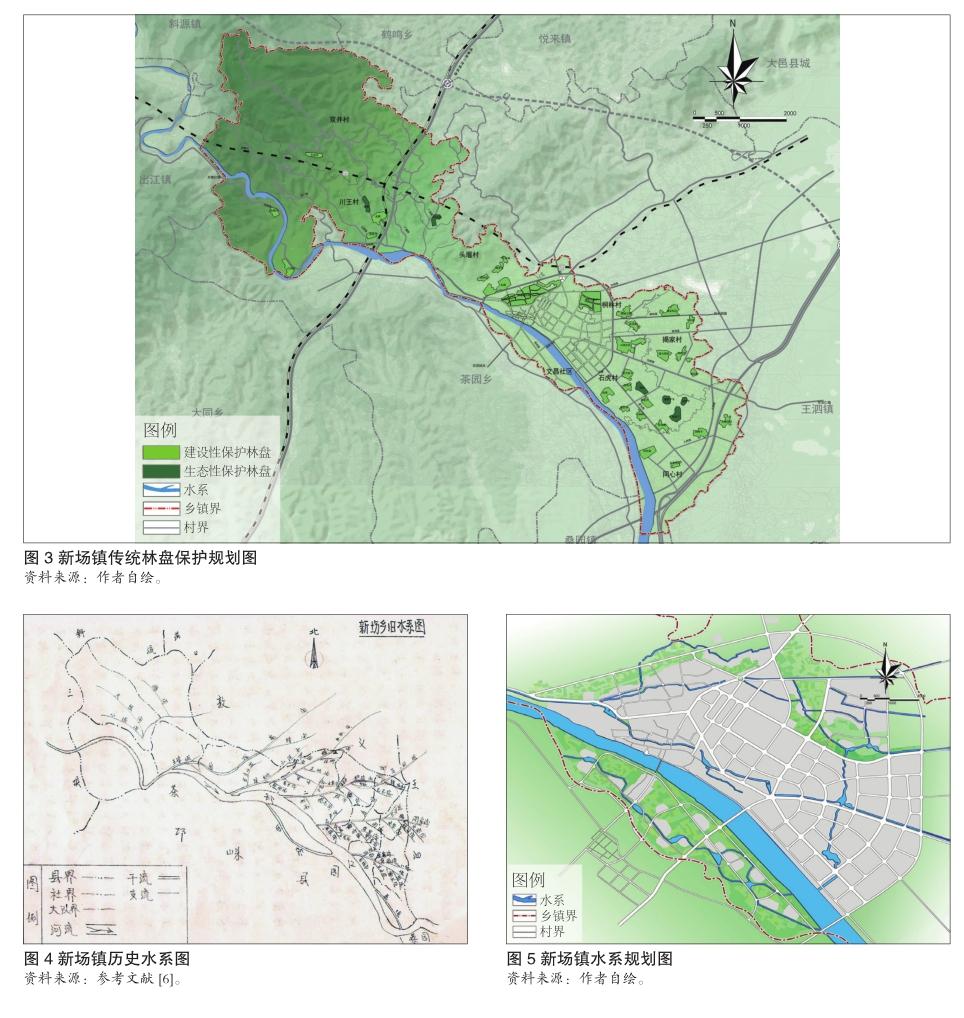

(4)保护历史水系,重现水润天府的河湖景色。规划梳理历史河道灌渠,在尊重历史、保护优先的原则下,适度恢复历史河道,并尽可能恢复生态岸线,疏浚、拓宽河道,尽可能使水系连通成网,并提高水体的生态性、景观性、亲水性(见图4、图5)。同时划定蓝线和绿线,严格保护水系:一级河道江河城镇段岸线两侧绿线控制不小于50m,非城镇段不小于200m;二级河道头堰河、二堰河及5条支渠城镇段岸线两侧绿线控制在10~20m。

3.3.2构建文创产业生态圈,培育“公园+”特色业态和消费场景,建立产业生态化和生态产业化的生态经济体系

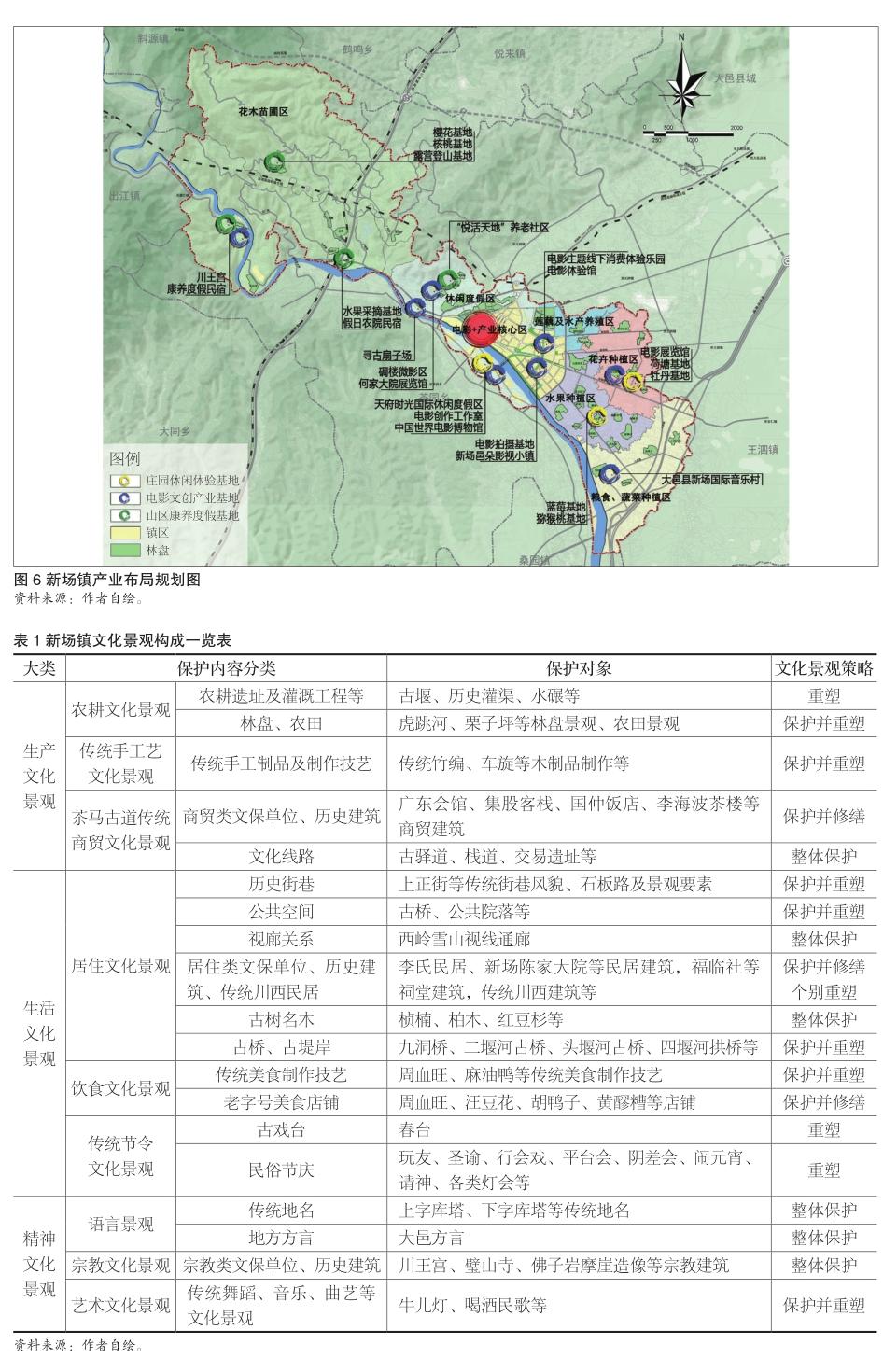

(1)采用“特色镇+农业园区+林盘”的产业发展模式。将产业链一端向文化展示、度假休闲延伸,另一端向农业园区、休闲农庄延伸,实现镇村联动、城乡融合发展。依托古镇发展文化体验、电影博览体验为特色的影视文创产业;以农业园区为载体发展规模化、景区化现代农业;依托特色林盘培育文创林盘和度假林盘等空间形态,体现天府“乡愁”记忆。

(2)打造新业态、培育新场景、创造新消费。以文创文博项目为触媒激活新经济的形成,将历史建筑与博物馆建设相结合形成博物馆展示体系,将传统林盘和自然田园作为国际音乐村项目重要的资源本底,创造电影文化展示、影视音乐制作和展示体验、现代农庄、田园综合体、高端民宿等新经济业态,营造“公园+古镇”“绿道(公园)+博物馆”“林盘(公园)+文创产业”“郊野(公园)+音乐村”“田园综合体(公园)+度假游憩”等新消费场景,打造多业态体验式文创产业生态圈(见图6)。

(3)明确“负面清单”,推进产业绿色化发展。新场镇位于成都市总体规划确定的“西控”区域,按要求应突出发展高端康养、文化创意、旅游、绿色种养等绿色产业,因此规划提出功能负面清单,包括新建各类工业企业、搬迁现有鞋跟厂、机械厂等,实现退二进三。

3.3.3保护传承历史文化,结合公园体系营造多元文化场景,彰显古镇特色文态

(1)构建历史文化景观保护体系。规划通过对新场镇文化景观的调查分析,按三大文化层次对其保护内容与保护对象进行了归类,根据资源保护现状情况分别提出了四种不同的文化景观策略[6] (见表1)。

(2)文化景观融入公园体系。将文化景观作为全域公园体系的重要组成部分,将公园和开放空间作为历史文化和地域文化展示的重要平台,将历史文化景观展示体系融入公园体系之中,营造“公园+文化”多元文化场景,提升人文感知,构建生态文化体系,彰显新场历史文化名镇的特色文态。

3.3.4布局全域公园体系,构建全民共享、覆盖全域、功能多元的公园城镇游憩网络

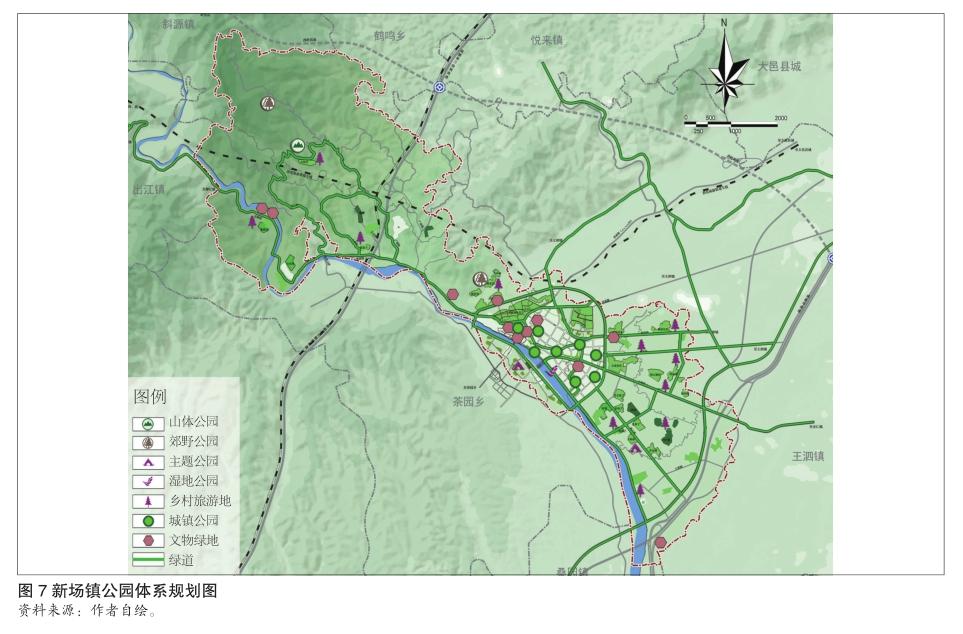

(1)统筹布局蓝绿系统,构建全域公园体系。以绿道为脉络、以山川为景胜、以农田为景观、以城镇为景区,实现全域公园化。以全域性、系统性、功能化、景区化、乡土化和特色化为原则,统筹布局生态公园、郊野公园、山地游憩公园、湿地、城市公园、林盘、水系、文化景观等多类型景观资源,顺应镇村、自然、人文等相互融合的聚居形态,形成相对完整的蓝绿空间系统,布局全域公园体系(见图7)。乡村地区保留自然生态或耕作植被,顺应自然生态法则,进行公园形态的乡土化表达,将其作为供人们采摘、田间游玩的“田园公园”。

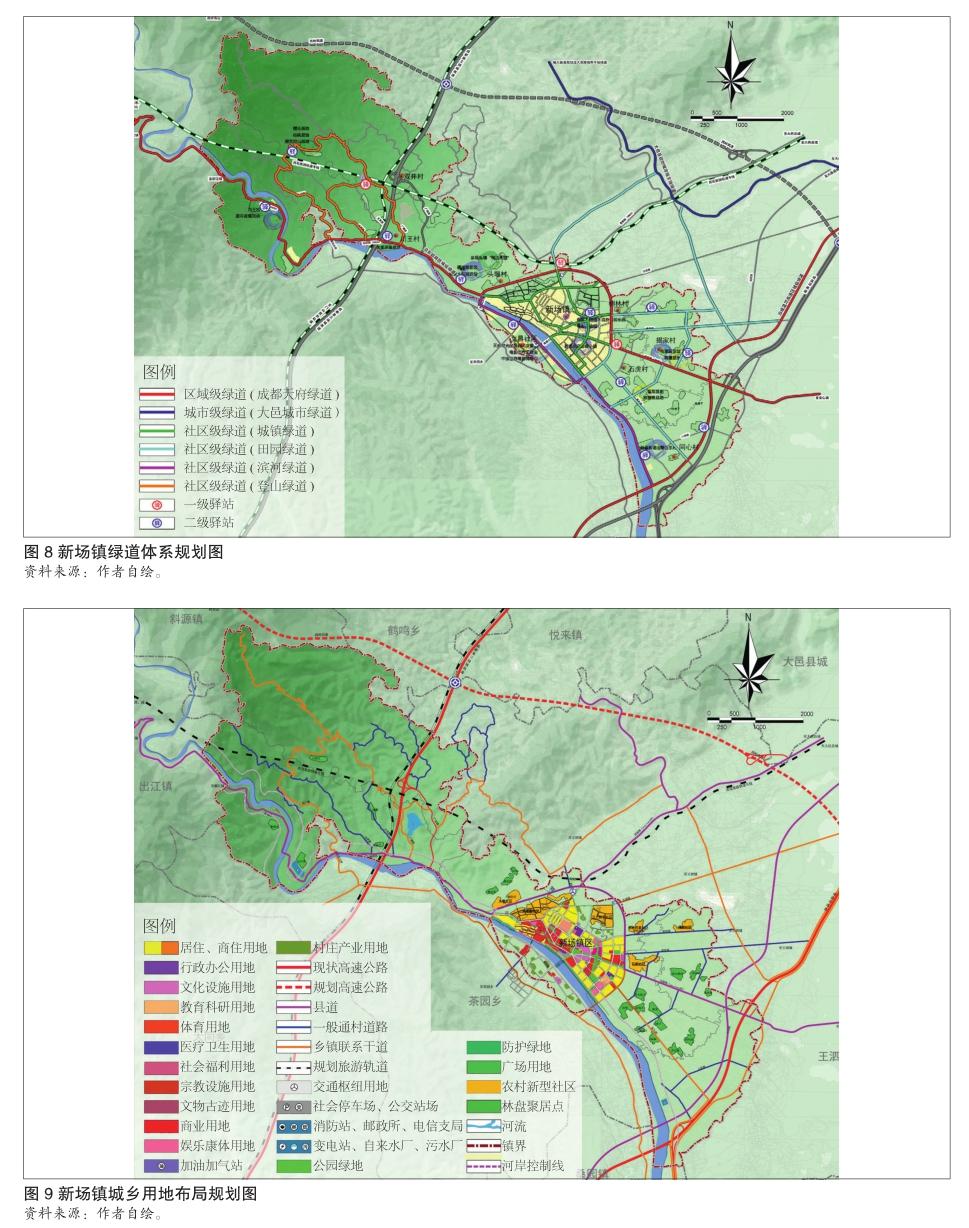

(2)规划三级绿道体系,营造城乡游憩空间。依托现状道路、水系等线性资源,规划建设串联城乡的“区域—城市—社区”三级、“场镇绿道、田园绿道、滨河绿道和登山绿道”四类城乡绿道网络,整合区域自然山水、特色镇、美丽乡村、产业园区和历史文化资源等,坚持“可进入、可參与”的建设原则,为城市居民提供更加丰富的休闲游憩空间。规划绿道总长55.6km,设二级驿站3处,三级驿站11处(见图8)。

3.3.5完善服务支撑体系,打造“公园社区”生活圈

(1)形成“特色镇—新型社区—林盘聚落”镇村结构,建设共商、共建、共治模式公园社区。规划城镇规模2.5万人,600人以上的农村新型社区6个,50~300人的林盘聚居点20个(见图9)。提出以邑朵影视城社区为试点,按照公园社区标准建设新型公园社区,关注各类人群的需求特征,将居住、工作、游憩和交通功能空间与城市环境高度融合,营造就业、出行、服务和活动等多元生活场景,打造公园社区生活圈。

(2)完善服务设施支撑体系,构建15分钟社区生活圈。基于新场的地形地貌和村庄分布特点,按照城乡统筹、共建共享、设施有效、分级弹性配置的原则,打破行政区划、固定半径和配置标准的指标体系,构建全域设施三圈层的总体格局。基本生活圈以林盘聚落为核心,服务聚落内及周边居民,服务半径为步行15分钟范围;一次生活圈以新型社区和大型林盘聚落为核心,服务半径为城乡公交5分钟范围;二次生活圈以服务全镇为目标,半径为城乡公交15分钟范围。

(3)优化“绿地+服务设施”的布局模式。将各项设施与公园体系建设融合,建设综合基础设施网络体系,营造美丽宜居的城乡环境,吸引创新型企业和人才落户,成为特色小镇可持续发展的内生动力。

4 结语

当前人民对美好生活环境的要求在不断提高,“公园城市”作为新时代城乡人居环境建设和理想城市建构模式的理念创新,为我国城镇化的高质量发展提供了一条新思路。通过对比“公园城市”的理念特征和特色小城镇的培育要求,我们认为“公园城市”理念对大多数特色小城镇是适用的,特别是旅游观光型、生态宜居型及创新创业型等类型的特色小城镇;从区位特点来看,大城市近郊特色小城镇作为城乡融合的排头兵,有更多机会通过植入绿色新兴产业获得创造性发展,在中产阶级消费升级的背景下对小城镇建设品质有更高要求,“公园城市”理念有利于进一步扩充其发展内涵,促进大城市产业、资金、人才等要素的转移和创新、文体等要素的辐射。因此我们认为“公园城市”理念尤其适用于大城市近郊特色小城镇。本文在特色小城镇的总体规划中融入公园城市的理念,将特色小城镇五个方面的培育要求与公园城市的内涵特征相结合,初步梳理出“公园城市”语境下特色小城镇规划建设的路径方法,并以成都市新场镇为例进行了“公园城市”语境下的规划实践,希望对未来的相关小城镇规划提供一定的参考。

参考文献:

[1]成实,成玉宁.从园林城市到公园城市设计——城市生态与形态辨证[J].中国园林,2018,34(12):41-45.

[2]中共成都市委.關于深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神 加快建设美丽宜居公园城市的决定[Z],2018.

[3]吴岩,王忠杰,束晨阳,等.“公园城市”的理念内涵和实践路径研究[J].中国园林,2018,34(10):30-33.

[4]刘滨谊.公园城市研究与建设方法论[J].中国园林, 2018,34(10):10-15.

[5]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[6]通江县林业局.新场乡志[M].昆明:云南大学出版社, 1990.

[7]何莹琨,周学红,侯方堃,等.文化地理学视角下历史文化名镇保护策略研究——以成都市新场古镇为例[C]//中国城市规划学会.活力城乡 美好人居——2019中国城市规划年会论文集(09城市文化遗产保护).北京:中国建筑工业出版社,2019:593-599.