中老年2型糖尿病有氧运动干预的Meta分析

杨 剑,吴 媛,田石榴

(1.华东师范大学 青少年健康评价与运动干预教育部重点实验室,上海 200241;2.华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241;3.上海体育学院 运动科学学院,上海 200438)

2型糖尿病(type 2 diabetes,T2D)患病率在全球范围内呈上升趋势。据估计,到2030年全球2型糖尿病患者数量将增至4.39亿人[1],且有调查发现,中年时期罹患2型糖尿病的概率急剧上升,当年龄超过65岁时患病率增加25%[2]。中国糖尿病患病人数居世界首位,而T2D占糖尿病患病总人数的90%以上。预防与治疗T2D已然成为我国公共卫生领域亟待解决的重要课题[3]。有研究指出,年龄、社会地位、身体活动不足、体重指数等个人因素均增加了T2D的发病率[4],而定期进行体育锻炼被认为是预防和管理T2D及其并发症、促进个体身心健康的有效手段。

有氧运动在T2D预防与治疗中应用广泛[5-6],并能够产生长期效益[7]。传统有氧运动以持续训练(continuous training,CT)为主,是指在同一强度下长时间进行的训练。有研究表明持续有氧训练能有效治疗T2D[8],但在实施中患者的运动依存率普遍较低,导致运动治疗的实际效果降低[9-10]。间歇训练(interval training,IT)也称间歇性训练法,是指在不同负荷强度下反复进行相对剧烈的有氧运动,并在其间安排使练习者不足以完全恢复的静息或中低强度运动的训练方法[11]。近年来,大量研究表明在一般人群中间歇训练能有效降低心脏代谢风险、提高心肺功能、增强脂肪氧化和有氧健身能力,并延缓运动疲劳时间[12-16]。同时相关系统评价指出,间歇训练能有效降低T2D患者的糖化血红蛋白水平、提高心肺功能[17-18]。

中老年人是2型糖尿病的主要罹患人群,并且当前国内尚无研究通过实验比较两种有氧运动方式对中老年T2D患者的健康改善效果。最近国外的一项元分析[19]仅探讨了高强度间歇训练与中等强度持续训练对2型糖尿病的治疗作用,结果发现高强度间歇训练在改善糖化血红蛋白和有氧适能上效果更优,但这种优势可能是由运动强度偏差所导致。同时间歇和持续训练在练习形式、时长上均存在差异。鉴于此,本研究利用系统评价和Meta分析方法,对国内外相关文献进行定量综合分析,通过检验两种有氧运动方式对中老年T2D患者血糖控制、血脂、血压、身体成分、有氧适能和心理状态等指标的干预效果并检验锻炼剂量的调节效应,为中老年T2D患者运动处方制定提供可靠的理论支持。

1 研究方法

1.1 纳入标准

为保障纳入研究的质量和Meta分析结果的有效性,由两名研究人员依据纳入标准独立完成文章筛选,若产生分歧则与第3名成员协商解决,标准如下:1)实验对象>45岁,患有2 型糖尿病且无其他共病;2)运动干预类型为间歇和持续型有氧训练,一周至少3次,干预总时间大于8周;3)实验对象在接受干预时未服用外源性胰岛素药物,实验不改变被试其他日常药物和饮食摄入;4)报告血糖控制、血脂、身体成分等结局指标干预前后详细数据;5)随机对照试验,至少包含间歇训练组和持续训练组。

1.2 文献检索

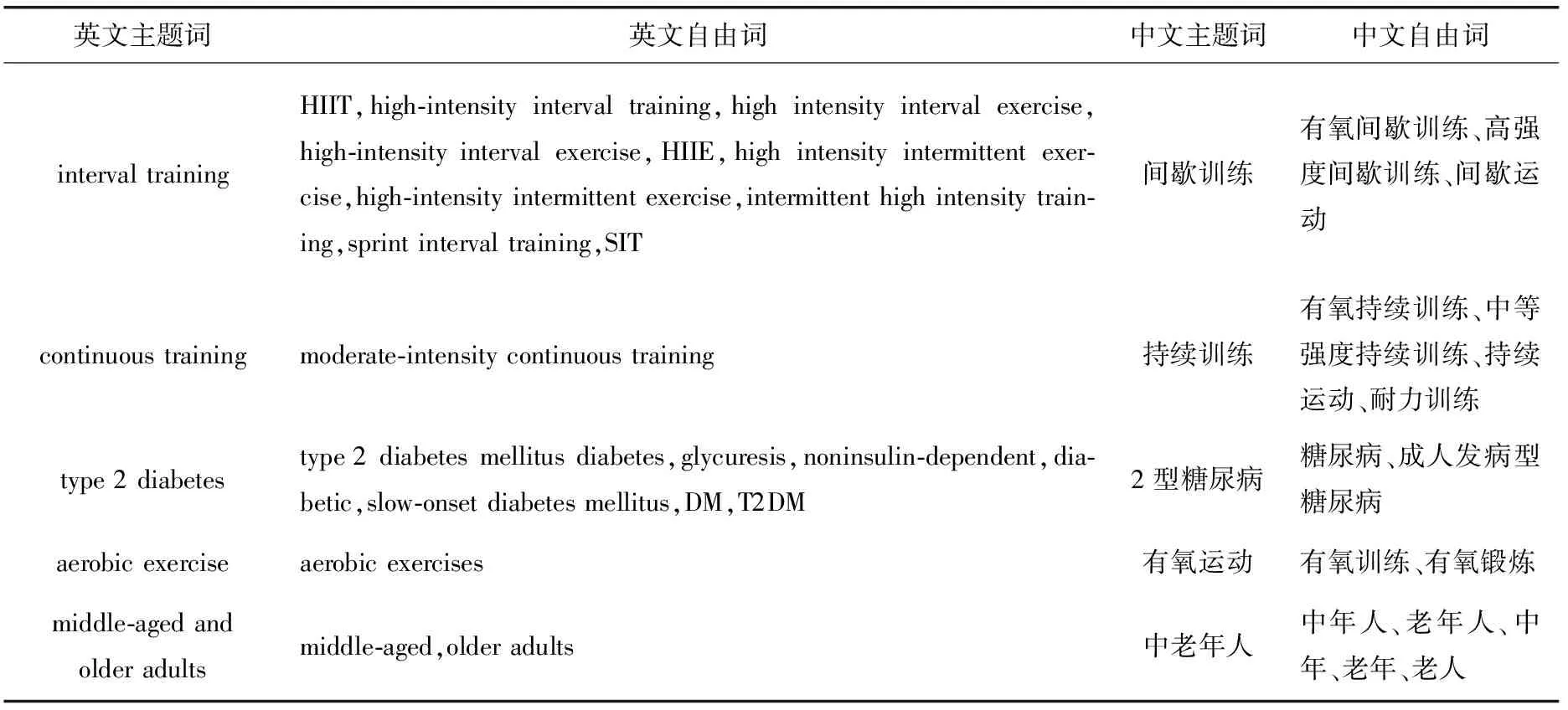

采用主题词结合自由词的检索策略(表1),检索Web of science、PubMed/MEDLINE、Cochrane Library、EMBASE、SportDiscus、中国知网(CNKI)、万方等中外文数据库,检索时间为2018年11月30日,未对语种和出版日期进行限制。英文检索式示例:TS=(“interval training”or “continuous training” or “aerobic exercise”or “high intensity interval training” or HIIT or “high-intensity interval training” or “high intensity interval exercise” or “high-intensity interval exercise” or HIIE or “high intensity intermittent exercise” or “high-intensity intermittent exercise” or “intermittent high intensity training” or “sprint interval training” or SIT or “moderate-intensity continuous training” or “aerobic exercises”)and(“type 2 diabetes” or “type 2 diabetes mellitus diabetes” or glycuresis or “noninsulin-dependent” or diabetic or “slow-onset diabetes mellitus” or DM or T2DM)and(“middle-aged and older adults” or middle-aged or “older adults”)。

表1 检索词详表

1.3 信息提取

由两位研究人员独立地从纳入文献中提取研究基本信息(作者、年份、国家)、被试基本信息(年龄、性别、患病时长)、锻炼干预信息(干预时长、锻炼项目、锻炼干预内容)、结局指标效应量(生理指标、生化指标、心理效应量),对操作中所存异议部分与第3名研究人员进行协商决议。

1.4 数据整理与分析

研究主要利用Review Manager 5.3软件进行数据处理,包括偏倚风险评估、异质性分析、合并效应与效应大小检验、敏感性分析。本研究讨论结果均为连续型变量,通常采用均数差(mean different,MD)进行合并效应分析,当研究间未采用相同方法测量同一结局时,通过计算标准化均数差(standardized mean different,SMD)判断干预效果,可信区间CI>95%,统计意义定义为P≤0.05。

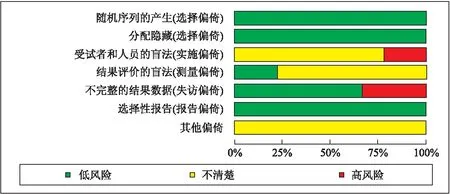

偏倚风险评估方法参照Cochrane Hand 5.1.0[20],由两位研究人员从选择性偏倚(随机序列生成、分配隐藏)、实施偏倚(受试者和试验人员盲法)、测量偏倚(结局评估员盲法)、随访偏倚(结果数据完整性)、报告偏倚(选择性报告结果)和其他偏倚(偏倚的其他来源)对纳入研究偏倚风险进行评估。研究异质性采用Q检验并结合I2进行定性分析,当P>0.10时,研究间不存在异质性或异质性可以忽略;当P<0.10时,研究间存在异质性;I2<50%,则异质性可以忽略;50%≤I2≤70%,则具有中度异质性;I2>70%,则具有高异质性。存在异质性时,利用去除单项研究法和亚组分析讨论异质性来源,无法确定异质性来源时则采用随机效应模型进行数据分析[20]。

2 结果

2.1 检索结果

共检索出相关文献1 345篇,手动搜索获取3篇文献,通过查重剔除17篇,剩余1 331篇。依据标题、摘要去除与主题无关文献1 292篇。为保障纳入研究质量,对39篇文献进行全文阅读,剔除问题和不符文献30篇,最后纳入9篇进行Meta分析。

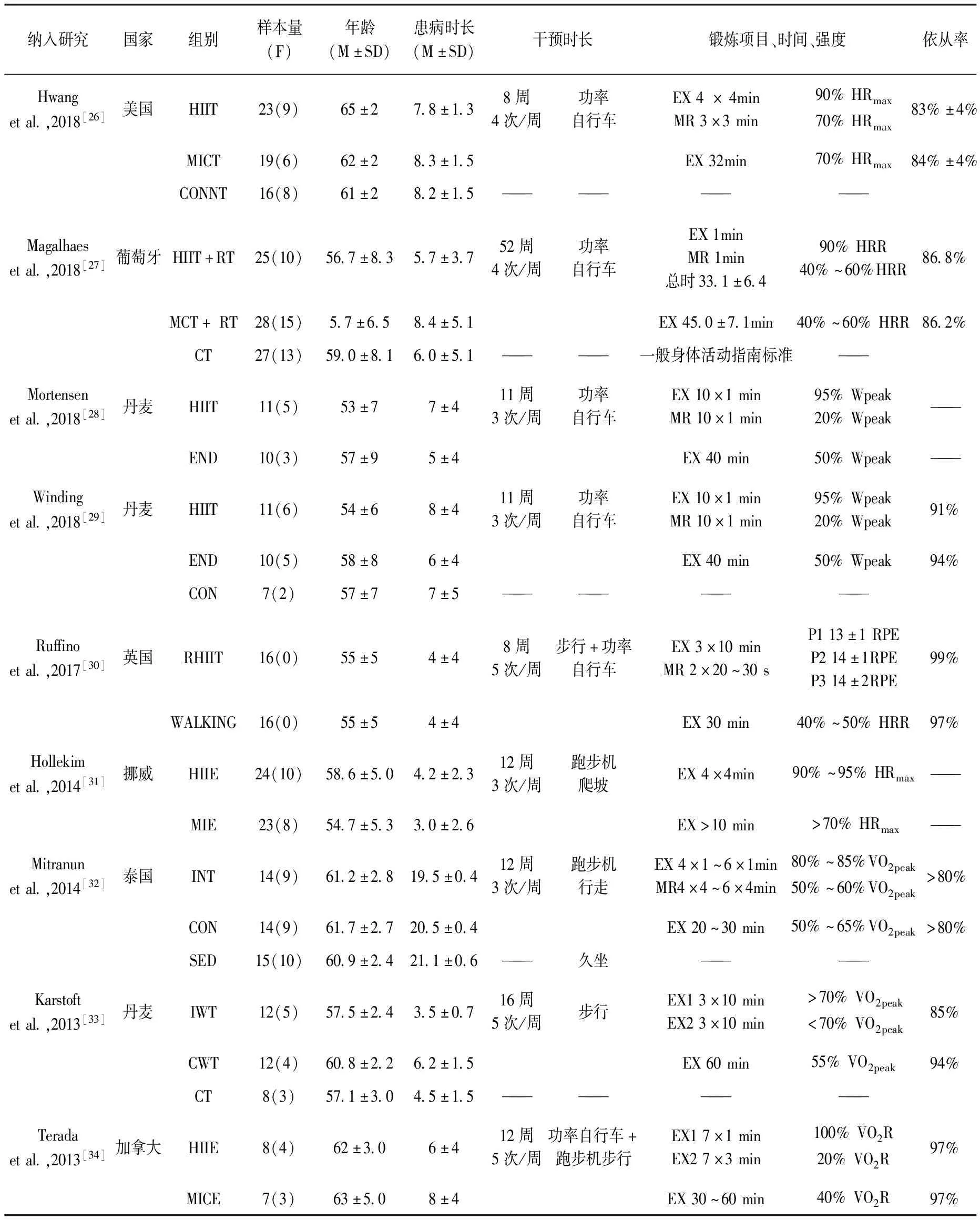

2.2 文献纳入基本情况

共纳入9篇文献(表2),发表年限为2013—2018年。文献来自7个国家,共356名(男性57.6%、女性42.4%)被试,297名最终进入数据分析,单项研究被试人数7~28名,平均年龄53~65岁,平均患病时长3~21.1年,运动总干预时长8~52周。研究均采用随机对照实验设计,其中双臂研究4项,三臂研究5项。运动训练项目选择上,易操作和控制强度的功率自行车被6项研究采用,其次2项研究使用跑步机+步行/爬坡,仅1项研究利用加速度计和心率带监控自由步行。运动强度方面,采用最大心率(HRmax,高强度:>80%、中等强度:70%~80%、低强度:<60%)[21]、峰值耗氧量(VO2peak,高强度:>80%、中等强度:50%~80%、低强度:<50)[22]、平均峰值功率(Wpeak,高强度:>60%、中强度:60%~30%、低强度:<30%)[23]、主观运动强度等级(RPE,高强度:≥15级、中等强度:14~12级、低强度:10~11级)[24]、心率储备(HRR,高强度:60%~90%、中等强度:40%~60%、低强度:<40%)[25]和储备摄氧量(VO2R,高强度:>60%、中等强度:40%~60%、低强度:<40%)[25]进行评价。运动依存性方面,中老年T2D患者的实验退出率较低,依存率均大于80%,在两种训练方式中无明显差异。中老年T2D患者的实验退出率较低,依存率均大于80%,在两种训练方式中无明显差异。

表2 纳入研究基本情况

注:—=未报告、CON=持续有氧训练、CWT=连续步行组、END=耐力训练、EX=训练、F=女性、HIIT=高强度间歇训练、HRmax=最大心率、HRR=心率储备、INT=间歇有氧训练、IWT=间歇步行组、MICT= 中等强度持续训练、MR=动态休息、RHIIT=短时高强度间歇训练、RPE=主观运动强度等级、SED=久坐控制组、VO2max=最大摄氧量、VO2peak=峰值耗氧量、VO2R=储备摄氧量、WALKING=步行、Wpeak=平均峰值功率

2.3 偏倚性评估

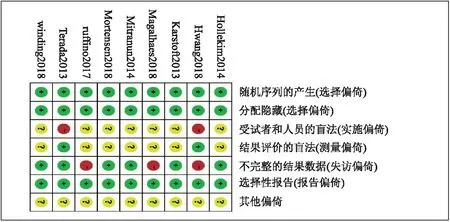

根据Cochrane手册,从7个方面对纳入研究进行偏倚性评估(图1、图2)。评估结果显示研究均具有中等程度的偏倚风险。在被试、试验者和结局评估人员盲法的使用上,多数研究未进行介绍。Trada等[34]的研究报告未对被试进行盲法,造成高实施偏倚,减弱了研究结果的可信度。Hwang等[26]、Magalhaes等[27]和Ruffino等[30]的研究,由于实验过程中被试流失率较高,存在随访偏倚。由于纳入研究总数少于10项,故本研究未通过绘制漏斗图判断研究的发表偏倚[20]。

图1 纳入研究偏倚风险汇总图

图2 纳入研究偏倚风险评价图

2.4 运动干预效果

2.4.1 血糖控制干预效果 糖化血红蛋白百分比(HbA1c%)干预方面,间歇训练组(IT)与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P<0.1,I2=86%),敏感性分析表明,当去除Hwang等[26]的研究时,异质性减小至无(P=0.74,I2=0%),进一步分析认为该项研究存在高随访偏倚,夸大了IT的干预效果,剔除该项研究后IT干预HbA1c%无显著效应(P=0.26);持续训练组(CT)与对照组合并数据分析研究间无明显异质性(P=0.17,I2=44%),CT干预HbA1c%呈低效应量(MD=-0.37),优于对照组(P=0.00)。

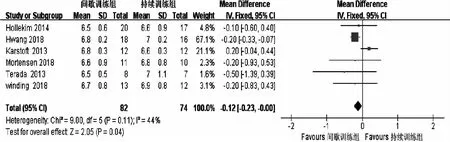

IT与CT效应量数据合并Meta分析(图3)研究间无明显异质性(P=0.11,I2=44%),IT优于CT(P=0.04)。对锻炼剂量进行亚组分析,探讨异质性来源,结果见表3。结果表明锻炼强度、频率、单次锻炼时长和总干预时长对干预效应影响显著,总干预时间8~12周、每周4次、每次15~30 min的高强度间歇训练对糖化血红蛋白的干预效果最为显著。

空腹血糖(fasting glucose,FG)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间无异质性(P=0.45,I2=0%),IT干预FG无显著效应(P=0.83);持续训练组与对照组合并数据分析研究间无异质性(P=0.66,I2=0%),CT干预FG无显著效应(P=0.21);IT与CT效应量数据合并Meta分析研究间存在中度异质性(P=0.04,I2=54%),敏感性分析结果表明,当去除Ruffion等[30]的研究时,异质性减小至无(P=0.48,I2=0%),结合偏倚性评估结果认为该项研究存在高随访偏倚,夸大了IT的干预效果,剔除该项研究后IT与CT干预FG无显著差异(P=0.21)。

图3 HbA1c%间歇训练与持续训练效应量Meta分析森林图

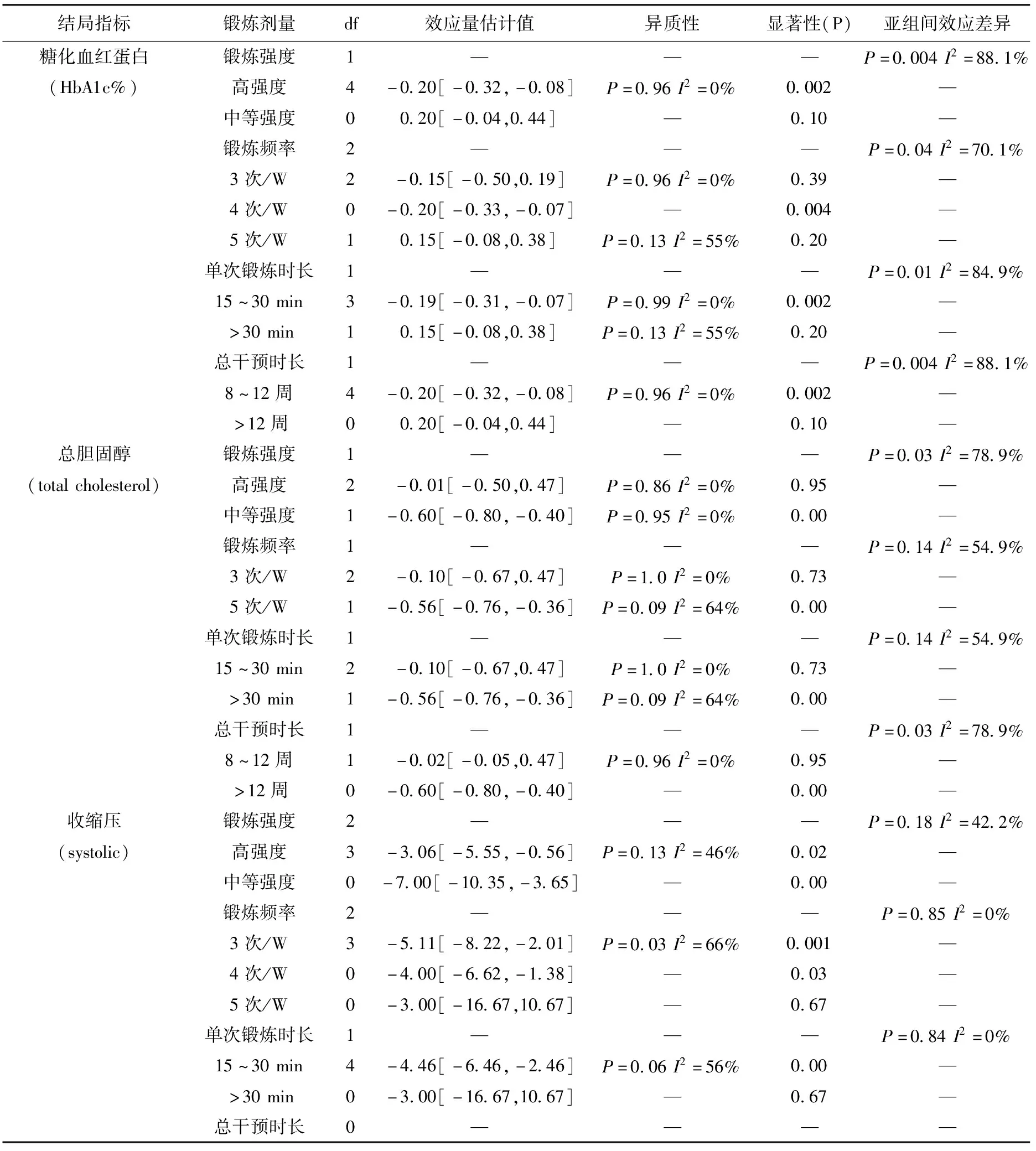

表3 锻炼剂量的亚组分析

续表3

胰岛素抵抗(HOMA-IR)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间存在中度异质性(P=0.08,I2=56%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT干预HOMA-IR呈高等效应量(MD=-1.21),显著优于对照组(P=0.00);持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在中度异质性(P=0.07,I2=58%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,CT干预HOMA-IR呈中等效应量(MD=-0.74),显著优于对照组(P=0.02);间歇训练组与持续训练组效应量数据合并分析存在高度异质性(P=0.00,I2=79%),尝试去除Hwang等[26]的研究,异质性减小至无(P=0.97,I2=0%),进一步分析认为该项研究存在高随访偏倚,夸大了IT的干预效果。IT与CT干预胰岛素抵抗不存在显著差异(P=0.43)。

两项研究(IT 104±102,CT 77±35,ST 105±64)[29](IT 73.9±9.7,CT 91.0±12.8,ST 118.0±15.7)[33]对空腹胰岛素进行报告,Karstoft等的研究证实IT、CT能有效干预空腹胰岛素,且两者间存在显著差异[33];而另一项研究结果表明IT、CT不能明显改善患者的空腹胰岛素水平。

2.4.2 血脂相关指标干预效果 总胆固醇(total cholesterol,TC)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间异质性过高(I2>90%),不进行Meta分析;持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=80%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,CT干预总胆固醇无显著效应(P=0.80);IT与CT效应量合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.28,I2=87%),IT显著优于CT(P=0.00)。对锻炼剂量进行亚组分析,如表3,锻炼强度和总干预时长亚组间效应显著,总干预时长大于12周、每周5次、每次大于30 min的中等强度间歇训练对总胆固醇的干预效果最为显著。

高密度脂蛋白胆固醇(HDL cholesterol)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=86%),尝试去除单项研究,发现Karstoft等的研究仅在强度和运动项目与其他研究存异[33],故保留研究使用随机效应模型,发现IT干预高密度脂胆固醇无显著效应(P=0.98);持续训练组与对照组合并数据分析研究间无明显异质性(P=0.24,I2=29%),CT干预高密度脂胆固醇无显著效应(P=0.43);IT与CT效应量合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=71%),去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT与CT干预高密度脂胆固醇无显著差异(P=0.41)。

低密度脂蛋白胆固醇(LDL cholesterol)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析异质性过高(I2>90%),不进行Meta分析;持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.02,I2=75%),敏感分析表明异质性来源于Winding等[29]的研究中各干预组低密度脂胆固醇基线水平存在明显差异,导致CT的干预效果削弱,剔除该研究后,CT干预低密度脂胆固醇呈低等效应(MD=-0.3),显著优于对照组(P=0.00);IT与CT效应量合并数据分析研究间无异质性(P=0.89,I2=0%),IT与CT干预低密度脂胆固醇无显著差异(P=0.54)。

甘油三酯(triglycerides)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间无明显异质性(P=0.17,I2=43%),IT干预甘油三酯无显著效应(P=0.06);持续训练组与对照组合并数据分析研究间无异质性(P=0.64,I2=0%),CT干预甘油三酯呈中等效应(MD=0.42),显著优于对照组(P=0.00);IT与CT效应量合并数据分析研究间无明显异质性(P=0.21,I2=31%),IT与CT干预甘油三酯无显著差异(P=0.22)。

2.4.3 血压干预效果 收缩压(systolic)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=83%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,使用随机效应模型,IT干预收缩压呈高等效应量(MD=-6.24),显著优于对照组(P=0.05);持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在高异质性(P=0.06,I2=64%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,CT干预收缩压无明显效应(P=0.36);间歇训练组与持续训练组效应量数据合并分析研究间无异质性(P=0.21,I2=31%),IT显著优于CT(P=0.00),如图4。对锻炼剂量进行亚组分析,发现锻炼剂量亚组间效应均不显著,总干预时长8~12周、每周3次、每次15~30 min的中等强度间歇训练对收缩压的干预效果最为显著,如表3。

图4 收缩压间歇训练与持续训练效应量Meta分析森林

舒张压(Diastolic)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析异质性过高(I2>90%),不进行Meta分析;持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在高异质性(P=0.00,I2=81%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,CT干预舒张压无明显效应(P=0.13);间歇训练组与持续训练组效应量数据合并分析研究间存在高异质性(P=0.00,I2=81%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT与CT干预舒张压无显著差异(P=0.69)。

2.4.4 身体成分干预效果 身体质量指数(BMI)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间无异质性(P=0.61,I2=0%),IT干预BMI呈高等效应量(MD=-2.19),显著优于对照组(P=0.00);持续训练组与对照组合并数据分析研究间无异质性(P=0.16,I2=42%),IT干预BMI呈高等效应量(MD=-1.51),显著优于对照组(P=0.00);间歇训练组与持续训练组效应量数据合并分析研究间存在中度异质性(P=0.08,I2=53%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT与CT干预BMI无显著差异(P=0.30)。

体脂率(Body Fat)干预方面,间歇训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=83%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT干预体脂率无显著效应(P=0.10);持续训练组与对照组合并数据分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=86%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,CT干预体脂率无显著效应(P=0.06);间歇训练组与持续训练组效应量数据合并Meta分析研究间存在中度异质性(P=0.03,I2=59%),尝试去除单项研究,结果无明显差异,故使用随机效应模型,IT与CT干预体脂率无显著差异(P=0.94)。

一项研究(IT 1.0±0.4,CT 1.0±0.4,ST 1.0±0.4)报告了腹部脂肪(abdominal fat),研究发现间歇和持续训练干预腹部脂肪无显著效应[27]。两项研究(IT 1.5±0.7,CT 1.4±0.7,ST 2.1±0.6;IT 4.2±0.7,CT 4.2±0.4,ST 4.6±0.4)报告了内脏脂肪(Visceral fat),研究发现间歇和持续训练干预内脏脂肪无显著效应[29,33]。

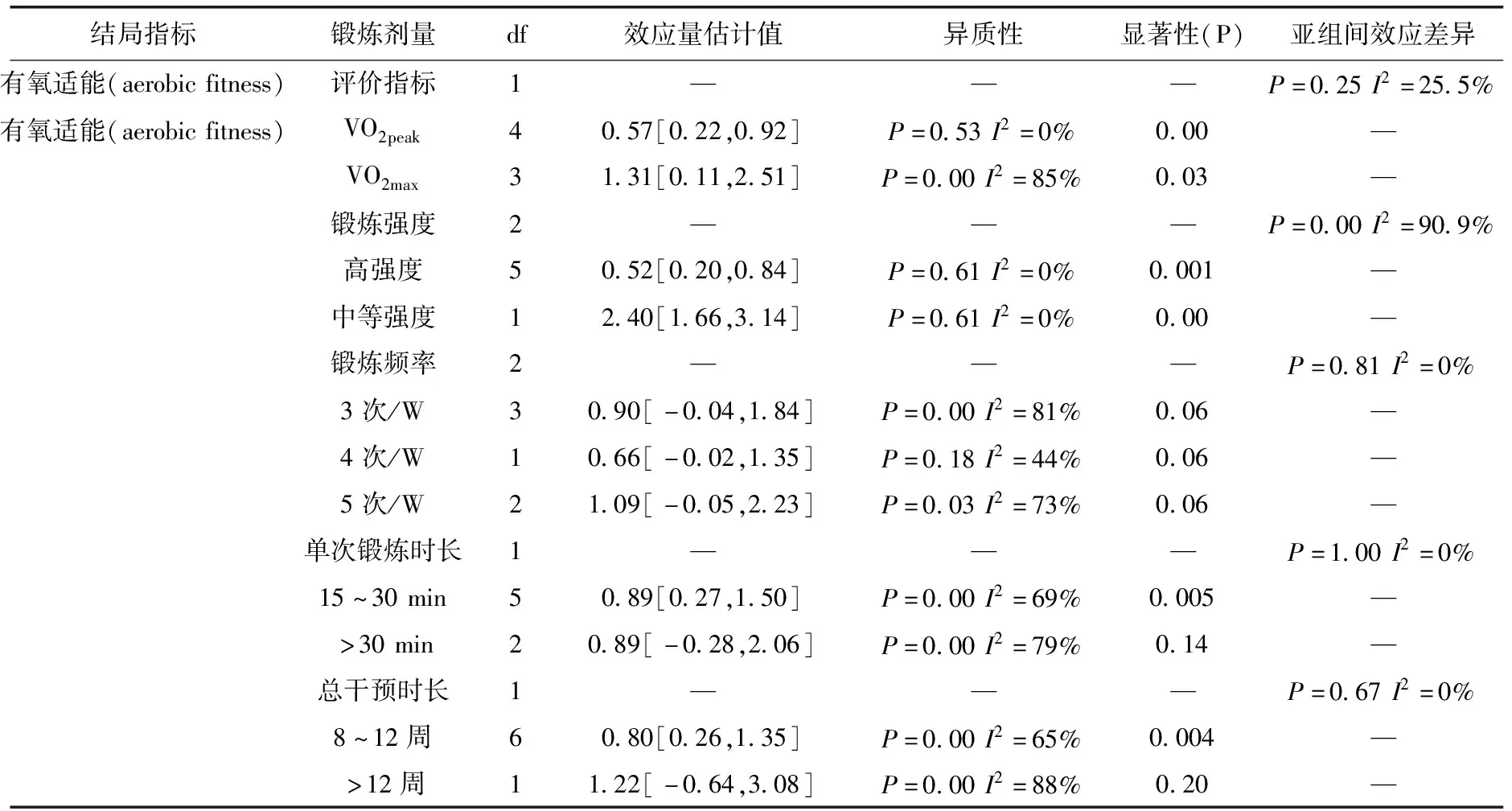

2.4.5 有氧适能干预效果 有氧适能(aerobic fitness)主要以最大摄氧量(VO2max)和峰值摄氧量(VO2peak)作为评价标准,干预效果汇总于表3。IT与对照组研究间异质性过高(I2>90%),不进行Meta分析,但间歇训练干预有氧适能效果明显;持续训练组与对照组数据合并分析研究间存在高度异质性(P=0.00,I2=84%),尝试剔除单项研究,结果未发生明显改变,故使用随机效应模型,CT干预有氧适能呈高等效应量(MD=1.21),与对照组间存在显著差异(P=0.01)。

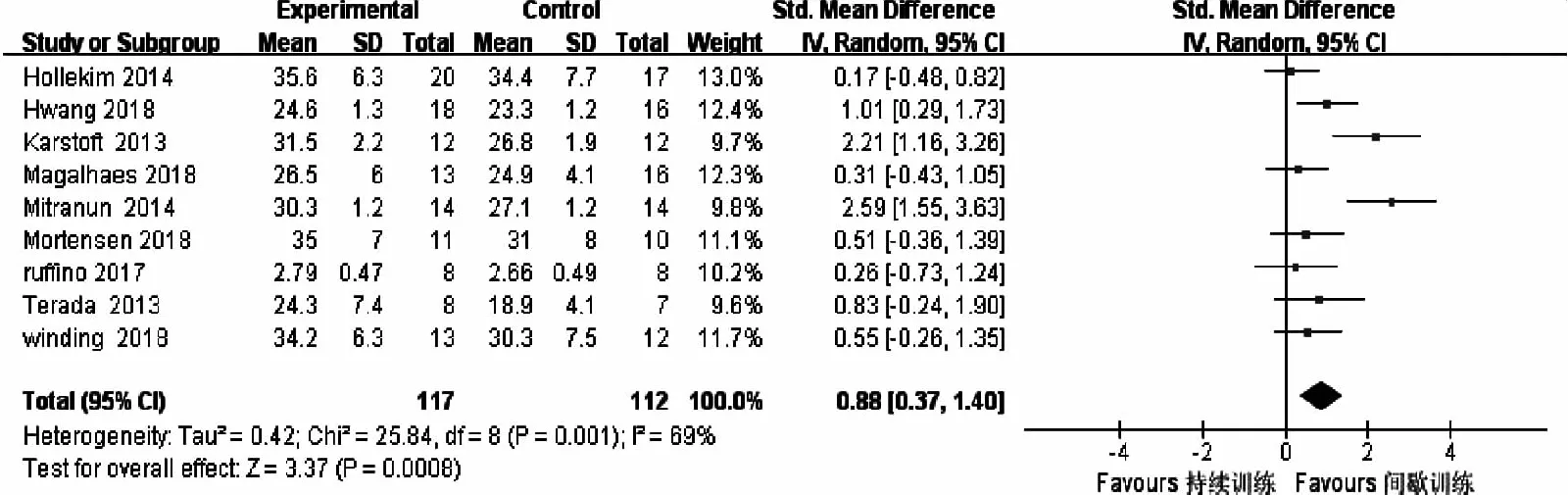

间歇训练组与持续训练组效应量数据合并分析研究间存在中度异质性(P=0.00,I2=69%),IT显著优于CT(P=0.00),如图5。对锻炼剂量进行亚组分析探讨异质性来源,发现锻炼强度存在亚组间效应,评价指标、锻炼频率等亚组间效应不显著,总干预时长8~12周、每周3~5次、每次15~30 min的中等强度间歇训练对有氧适能的干预效果最为显著,如表3。

图5 有氧适能间歇训练与持续训练效应量Meta分析森林图

2.4.6 心理效益干预效果 Magalhaes等的研究(IT 102.6±5.7,CT 99.7± 4.0)报告了乐趣(enjoyment)(P=0.421),研究表明间歇训练组与持续训练组间无显著差异[27]。Terada等的研究报告了心理幸福感(psychological well-being)、疲劳(fatigue)、自我效能(self-efficacy),研究表明随着单次锻炼时长的增加(30~60 min),T2D患者心理幸福感增强、疲劳感减弱、自我效能的3个维度(任务(task)、时间(scheduling)、应对(coping))均增强,但两种运动训练方式无显著差异(P>0.05)[29]。

3 讨论与分析

间歇和持续有氧训练在改善T2D患者胰岛素抵抗、BMI和心理效益上作用相似,这与多项研究结果一致[19,35-36]。胰岛素抵抗(IR)是2型糖尿病的发病基础,是胰岛素效应减低的一种现象。运动训练可以通过增强骨骼肌对胰岛素的反应,强化葡萄糖代谢和胰岛素信号相关蛋白的表达或活性[37],从而改善机体对葡萄糖的摄入和利用效率。而BMI是目前衡量个体胖瘦和体质健康最常见和通用的评价指标,一项流行病学研究发现高BMI可导致糖尿病患病和致死率增幅加大[38]。但针对超重和肥胖人群的研究指出,两种训练方式对其BMI的干预效果没有差别[39]。BMI是身高与体重的比值,而短期运动干预并不能明显降低个体的体重。糖尿病患者的心理健康最近也备受关注,有调查指出,糖尿病患者罹患抑郁症的发生率高于其他人群[40]。研究指出运动干预可以提高个体的自我效能感,增强自我概念,降低应激和焦虑情绪,产生愉悦的感受[41]。同时一项元分析也表明运动干预可以一定程度的改善2型糖尿病患者的抑郁症和焦虑症[42]。

HbA1c%是红细胞中血红蛋白的糖基化成分,与血液中葡萄糖水平呈正相关,能较为稳定地反应患者近3个月的血糖控制情况[43]。研究发现间歇训练未能明显改善患者HbA1c%,持续训练在改善HbA1c%方面具有低效益,但合并数据结果发现间歇训练优于持续训练,这与以往研究结果不一致[19,44-45]。被试HbA1c%基线水平可能是导致研究间结果存异的可能原因,一项针对运动训练改善T2D患者HbA1c%的元分析表明,被试HbA1c%基线水平越高,运动干预效果越强[46]。所纳研究中,Hwang等[26]研究的被试基线HbA1c%指数达到7.0%以上,另两项研究则均低于7.0%,而T2D防治指南中将HbA1c%低于6.5%作为控制目标[3]。

血脂异常是罹患心血管疾病的风险因素[47],研究发现间歇训练未明显改善2型糖尿病患者血脂相关指标,与最近的几项元分析结果一致[19,36]。在有氧系统中,机体主要通过糖、脂肪和蛋白质进行转化功能,短时运动以肌糖原供能为主,随着运动时间的延长,游离脂肪酸成为重要供能来源。在运动过程时,脂肪组织中的游离脂肪酸大量释放,血液中游离脂肪酸浓度增强,进而被氧化分解以提供能量[48]。从运动供能角度来看,持续训练更有利于降低患者的血脂相关指标水平。目前研究中间歇训练的干预时长与持续训练相似,由此可知在同等干预时长下,间歇训练干预效果优于持续训练。

研究指出有氧运动可以有效降低非2型糖尿病患者血压[49]。同时在多项对2型糖尿病患者的运动干预研究中发现,运动降低了患者的收缩压,舒张压均报告无显著变化[50-51]。间歇训练能改善收缩压水平,持续训练对血压控制作用不明显,可能与运动对机体周围血管结构和功能的改善有关,其中包括窝动脉舒张功能的增强和内皮功能的改善[52]。此外,高有氧适能提高了T2D患者的生活质量[53]。合并数据分析结果发现,间歇训练和持续训练均能有效提高2型糖尿病患者的有氧适能,间歇训练的改善效果更明显,这与大多数研究结果一致[54-55]。有研究指出,患者基线VO2max/VO2peak水平较低时,运动干预的效果越明显,同时患者体内血糖升高、毛细血管密度低、氧气输送能力降低、血液粘度增强等都有可能导致患者基线水平较低[56]。间歇训练以高强度运动形式为主,在运动过程中,氧耗量达最大摄氧量的85%及以上水平,更有利于提高2型糖尿病患者的有氧适能。同样有研究发现,低强度间歇训练也能提高患者的有氧适能水平[57]。通过亚组分析发现,不同锻炼强度间存在显著差异,中等强度间歇训练的改善效果最优,但具体机制尚不明确。

间歇和持续训练均未对T2D患者空腹血糖、空腹胰岛素、体脂率等指标产生干预效果,与相关研究结果一致[35]。纳入研究均未控制被试的日常药物,而服用药物可能会降低运动的治疗效果,通过运动保持T2D患者血糖和胰岛素稳定,一定程度上来说也是一种积极结果。同时研究均未限制被试的日常饮食,研究指出,仅参加体育运动不足以减轻中老年患者的体脂率,与此同时,多数肥胖和中老年患者难以达到既定运动量且容易在运动后加大食物摄入以平衡能量支出[58]。

综上可知,间歇与持续有氧训练在改善中老年2型糖尿病健康相关指标上作用相似,但糖尿病患者因其特殊的生理特点,更容易在运动中出现骨折、肌萎缩和肌受损等问题[59],因此中老年2型糖尿病患者在进行训练方式选择时,需要充分考虑运动形式的安全性并预防可能产生的风险,如足部健康风险、运动性低糖血症等。中老年人进行持续运动训练时更容易发生低糖血症,而间歇训练可以较好地缓解这一现象。但是当前研究中间歇训练主要以高强度运动为主,在训练过程需要防止患者产生由低血压、低血糖等引起的晕厥反应和运动过量导致的并发症[60]。虽尚未发现中老年患者进行高强度运动时发生不良现象,但这与严格的被试筛选和训前准备有关,并且运动指南建议中老年糖尿病患者以50%~60%VO2max的强度进行运动[37],因此中强度间歇训练是中老年糖尿病患者运动干预的优势处方。

研究通过综合有氧运动的两种训练方式干预中老年2型糖尿病患者的随机对照实验,解释了不同训练方式在治疗/干预患者不同身心指标间的异同作用,但依然存在以下缺陷:1)纳入研究数量较少且单项研究被试数量少并存在中等程度的偏倚风险,可能导致研究结局指标质量等级下降;2)RCT包含间歇训练和持续训练的直接比较研究较少,导致两种干预比较多利用间接方式,影响了效应量的计算。未来需要更多高质量的研究进行补充。

4 结论

间歇与持续有氧运动能一定程度改善中老年2型糖尿病患者的身心健康,相较于持续训练,间歇训练能更有效降低HbA1c%、总胆固醇、收缩压、提高有氧适能,15~30 min/次、3~5次/周,持续8~12周的中等强度间歇训练是干预中老年2型糖尿病较为有效的运动处方。