气候变化对广东冬种马铃薯种植气候区划的影响

沈平,陈荣,杜尧东,张永华,高建秋

(1.广东省突发事件预警信息发布中心,广东广州 510640;2.广东省气候中心,广东广州 510640;3.广东省气象探测数据中心,广东广州 510640)

马铃薯作为全球第3大粮食作物,中国5大主食之一,具有高产、周期短、营养丰富等优点[1]。广东省地处热带、南亚热带地区,热量充足,尤其冬季光热条件好,具备开展冬种马铃薯种植条件。近年来冬种马铃薯已成为广东省粮食增产、农业增效、农民增收的重要途经[2]。然而,在全球气候变暖的背景下[3],局地出现了忽视气候变化对种植适应性的影响,而盲目扩大种植范围的现象。导致种植区域及耕种时间的不适宜,严重影响了冬种马铃薯的产量和品质。

近年来,在全球气候变化背景下广东农业气候资源变化的研究表明,过去40年,广东温度呈增加趋势[4],热量资源明显增多,光照及降水呈减少趋势,但减幅较小[5]。因此,学者就气候变化对广东农作物种植气候生态适应性进行大量研究,归纳总结了气候变化对作物生长发育的影响和作物种植区域调整建议[6-12],杜尧东等[5]探讨了广东地区气候变暖对农业的影响与对策;陈新光等[7]就气象变化背景下广东早稻播期调整方式进行研究;黄珍珠等[8]研究气候变化背景下广东寒露风特征及其对晚稻产量影响的分析;梁敏妍等[11]对长坝沙田柚的气候适宜性及其变化趋势进行分析。但关于气候变化对广东冬种马铃薯种植区划的影响研究则鲜有报道。本研究拟利用广东省86个气象站台1961—2016年的气象要素,参考以往有关冬种马铃薯种植区划指标的研究成果,结合广东种植实际情况,分析近56年来广东气候变化对冬种马铃薯种植气候区划的影响,以期为广东省持续稳定发展冬种马铃薯产业提供理论参考依据。

1 资料与方法

1)资料来源。

本研究采用广东省探测数据信息中心提供的广东省86个气象站点1961—2016年近56年的逐日平均气温、极端最低气温、降雨量、日照时数等气象数据。基础地理信息数据由广东省气候中心提供广东省1∶25万数字高程模型数据。

2)区划指标。

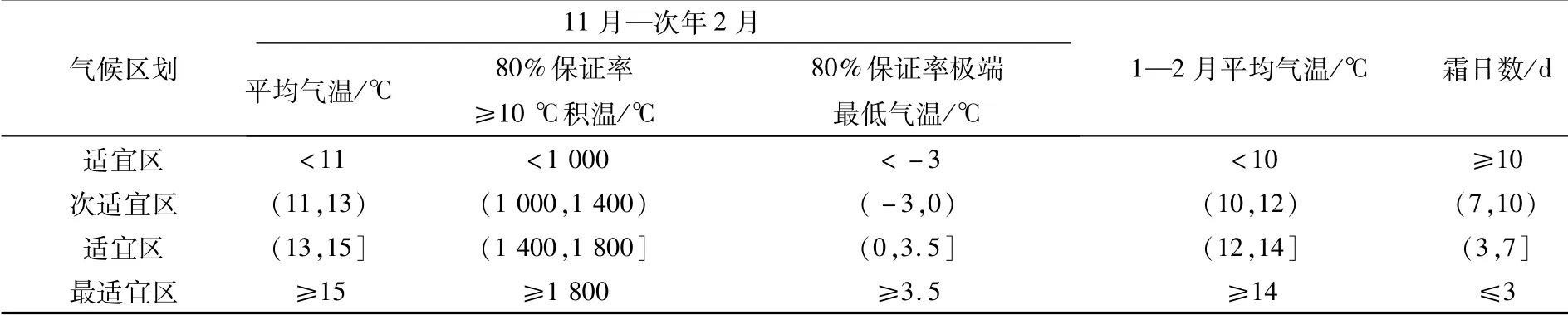

根据广东省11月至翌年2月的气候特点,结合马铃薯整个生长期和关键生育期对气候条件的要求,参考以往研究成果[13]与广东种植实际情况,本研究选择11月—次年2月的平均气温、11月—次年2月80%保证率≥10℃的积温、11月—次年2月80%保证率的极端最低气温、1—2月平均气温和霜冻日数[14],确定该5个因子作为划分冬种马铃薯种植气候区划的指标。指标分级标准如表1所示。

表1 冬种马铃薯种植的农业区划指标

3)数据处理。

(1)气候要素变化趋势和突变特征分析方法。

分析1961—2016年广东冬种马铃薯气候区划有关气候要素的变化趋势和特征[15]。鉴于气候波动对农业生产的影响,≥10℃积温和极端最低气温2个区划因子进行了80%保证率[16]的运算考虑,根据正态分布中保证率与随机变量的关系,使用区划因子多年平均值和样本标准差,计算各站11月—2月80%保证率的≥10℃积温和极端最低气温。

(2)冬种马铃薯气候区划方法。

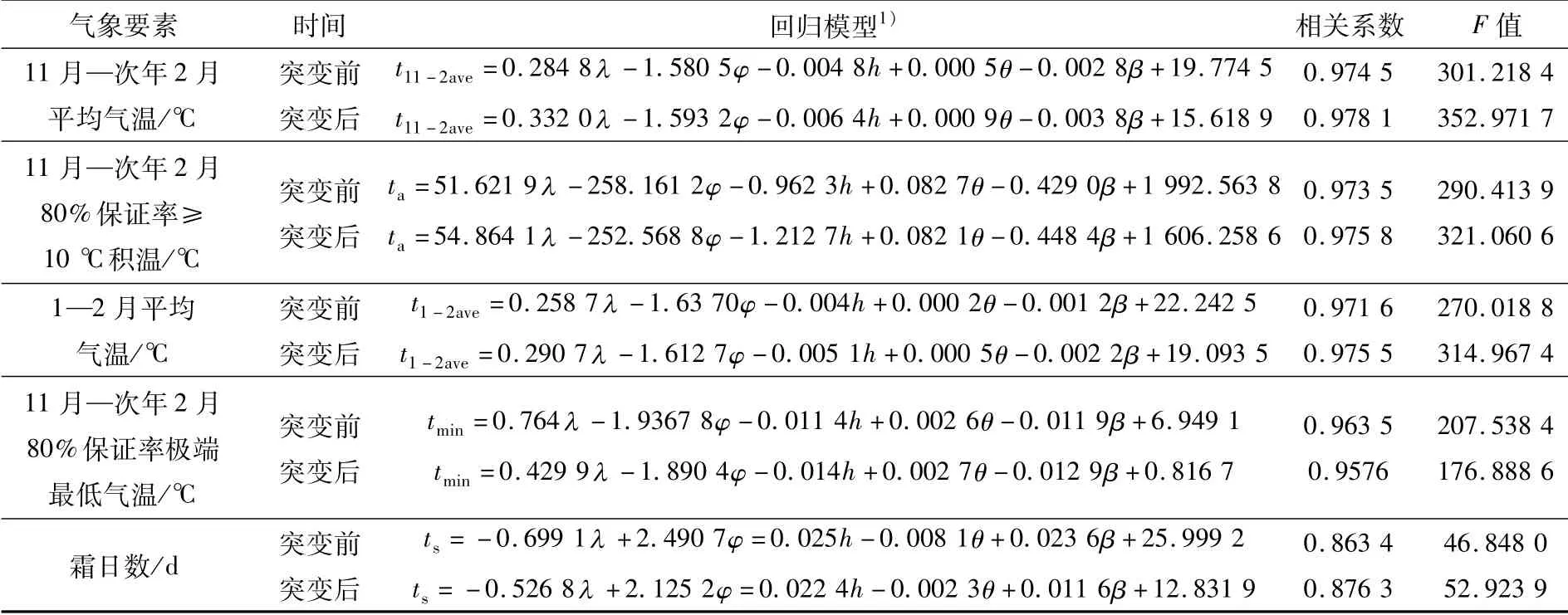

采用86个气象观测站的气象资料,运用回归分析分别对突变前后2个时间段的5个区划因子与经纬度、海拔高度、坡度和坡向建模并进行小网格推算(表2)。在ArcGIS10.0平台下,根据表1对各区划因子栅格数据进行分级处理并获取区划图,将各区划因子按相同权重迭加处理,获得广东冬种马铃薯气候区划图。

表2 区划因子推算模型

2 气候要素变化趋势

2.1 年平均气温

1961—2016年广东年平均气温序列的累积距平在1996年出现最小值(图1),对1961—1996和1997—2016年广东年平均气温进行t检验结果显示,|t0|=7.485 0>ta=0.001,表明,近56年广东省年平均气温于1997年发生了突变,突变后年平均气温升高了0.68℃。

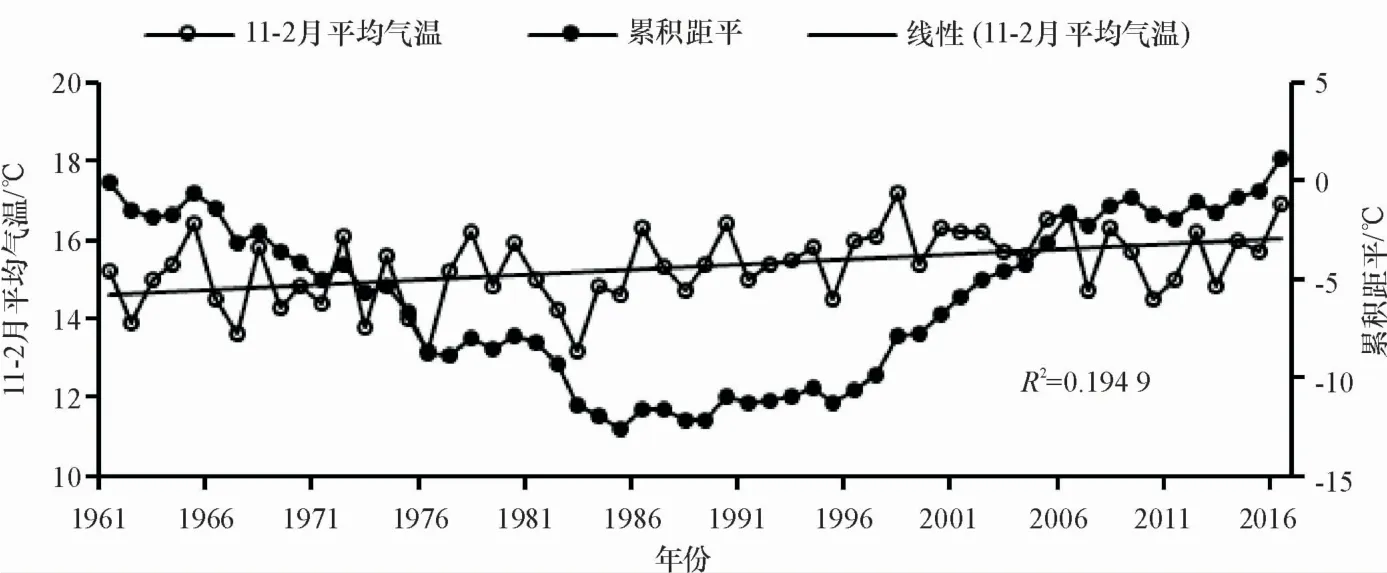

2.2 11月—次年2月平均气温

1961—2016年广东省11月—次年2月平均气温序列的累积距平在1986年出现最小值(图2),对1961—1986和1987—2016年广东省11月—次年2月平均气温进行t检验结果显示,|t0|=3.862 3>ta=0.001,表明,近56年广东省11月—次年2月的平均气温于1986年发生了突变,突变后升高了0.87℃。

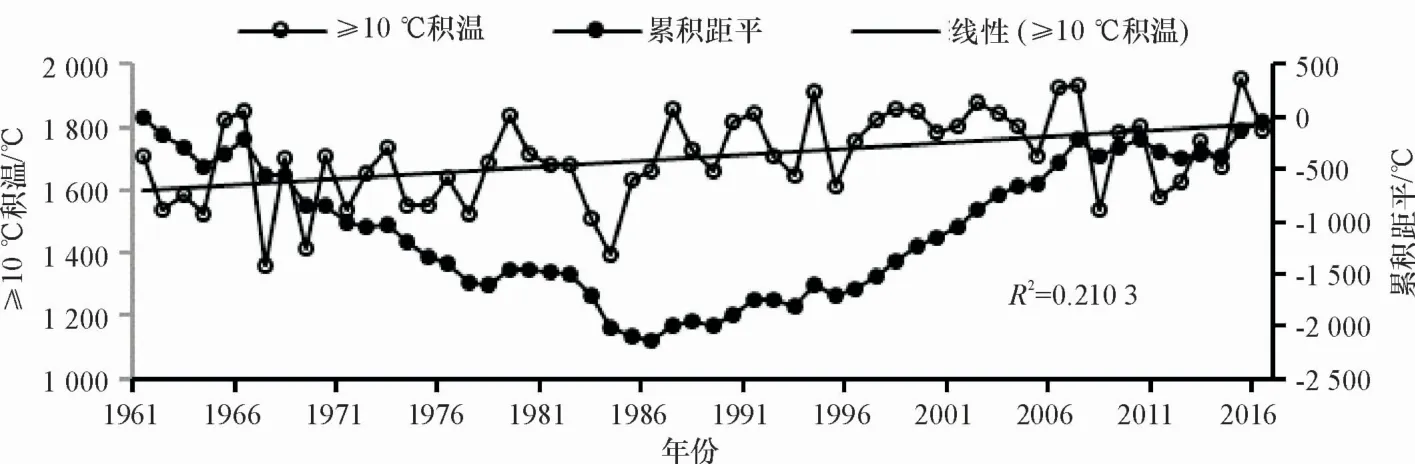

2.3 ≥10℃的积温

1961—2016年广东省≥10℃积温序列的累积距平在1986年出现了最小值(图3),对1961—1986和1986—2016年广东省≥10℃积温进行t检验结果显示,|t0|=4.732 3>ta=0.001,表明,近56年广东省≥10℃积温在1986年前后发生了突变,突变后广东省11月—次年2月≥10℃积温增加了0.82℃。

图1 1961—2016年广东省年平均气温及其累积距平的变化

图2 1961—2016年广东省11月—次年2月平均气温及其累积距平的变化

图3 1961—2016年广东省11月—次年2月≥10℃积温及其累积距平的变化

3 区划因子空间分布变化

以气候要素的变化特征为依据,年平均气温的突变点为1997年,这与杜尧东等[17]研究结果一致。而冬种马铃薯生长期的2个区划因子11月—次年2月平均气温与11月—次年2月气温≥10℃积温突变点均发生在1987年,但1987—1997年间累积距平变化相对平缓,1997年之后累积距平增幅变大。为了便于分析,以1997年为时间节点,探讨1997年前(1961—1996年)、后(1997—2016)各区划因子空间分布的差异。

3.1 11月—次年2月平均气温

广东11月—次年2月平均气温空间总体呈现“南部高、北部低,沿海高、山区低”的分布特点。突变前≥15℃的区域主要分布在湛江、茂名地区、珠江口两侧以及南部沿海一线,大部分地区11月—次年2月平均气温在15℃以下,粤北北部山区气温低于11℃(图4a)。1997年后≥15℃的区域面积由39.1%增至47.7%,13~15和11~13℃范围的区域面积略有减小,≤11℃的区域面积变化不大(图4b)。

3.2 11月—次年2月80%保证率≥10℃积温

突变前11月—次年2月80%保证率≥10℃积温≥1 800℃区域面积占总面积的37.2%,主要分布在粤西西南部、珠江口两侧以及南部沿海地区。1 400~1 800℃的区域向北覆盖至肇庆、清远、河源以南一线,其余地区≥10℃积温<1 400℃(图5a)。1997年后11月—次年2月80%保证率≥10℃积温≥1 800℃范围增至43.5%。1 400~1 800和1 000~1 400℃的区域略有缩小,≤1 000℃区域变化较小(图5b)。

图4 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)的11月—次年2月平均气温分布(单位:℃)

图5 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)的11月—次年2月≥10℃积温分布(单位:℃)

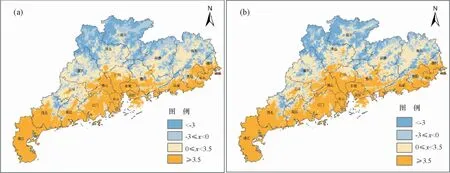

3.3 11月—次年2月80%保证率极端最低气温

1961—1997年,80%保证率11月—次年2月极端最低气温高于3.5℃的区域在粤西西南、珠江口两侧以及南部沿海一线区域,占总面积的41.5%。0.0~3.5℃的区域向北覆盖肇庆、清远、河源、梅州一带,占总面积的32.4%,而<0℃的区域主要集中在粤北山区(图6a)。1997年后,变化较明显的2个区域为:0.0~3.5℃的区域面积缩小至28.2%,≤-3℃的区域由10.2%增至14.3%(图6b)。

图6 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)的11月—次年2月≥10℃极端最低气温分布(单位:℃)

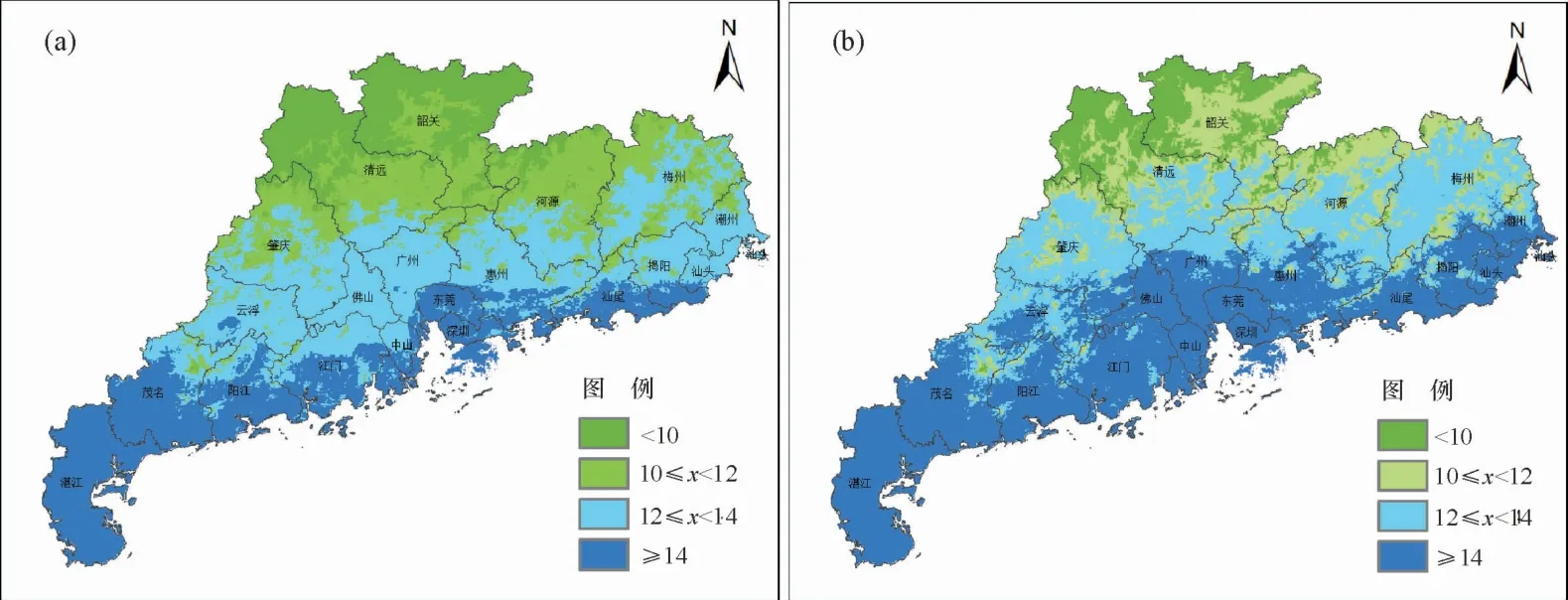

3.4 1—2月平均气温

1961—1996年1—2月平均气温≥14℃主要分布在粤西西南,珠江口以西沿海地区以及东莞、深圳、汕尾、惠州有零星分布。12~14℃区域向北覆盖云浮、佛山、广州、惠州、揭阳、汕头、潮州一带区域,肇庆、河源、梅州有带状分布。其余地区1—2月平均气温<12℃,清远以北地区低于10℃(图7a)。1997年之后,除≥14℃区域由25.2%增至42.9%外,其余3个区域面积均有缩小,≤10℃区域由14.6%减至10.9%,10~12℃区域由24.1%减至16.9%,12~14℃区域由36.1%减至29.3%(图7b)。

图7 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)的1—2月平均气温分布(单位:℃)

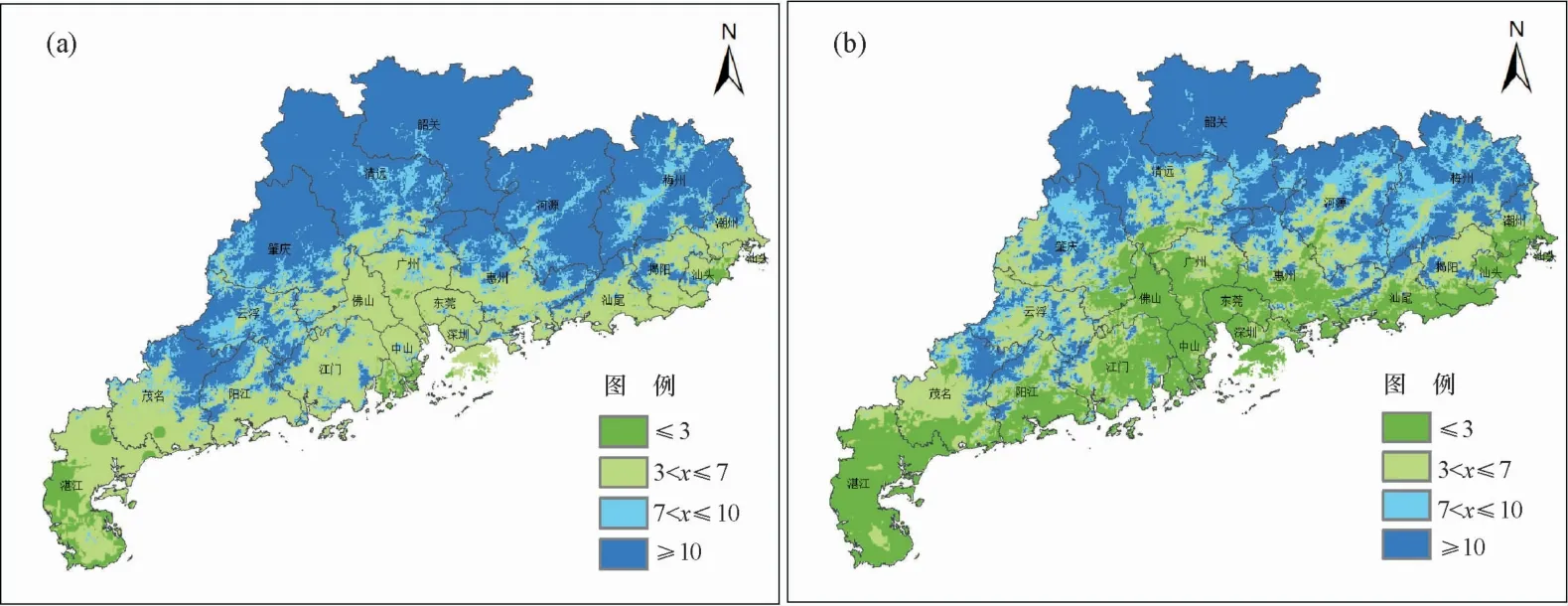

3.5 霜日

突变前后广东省霜日数变化较大,突变后年均霜日≤3 d的区域扩大明显,占总面积的28.7%。≥10和3~7 d的区域均呈减小趋势,分别由46.6% 减至33.0% 和34.0% 减至23.3%;7~10 d的区域变化较小,霜日数的减少有利于冬种马铃薯安全越冬(图8)。

图8 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)的霜日分布(单位:d)

4 冬种马铃薯气候区划的变化

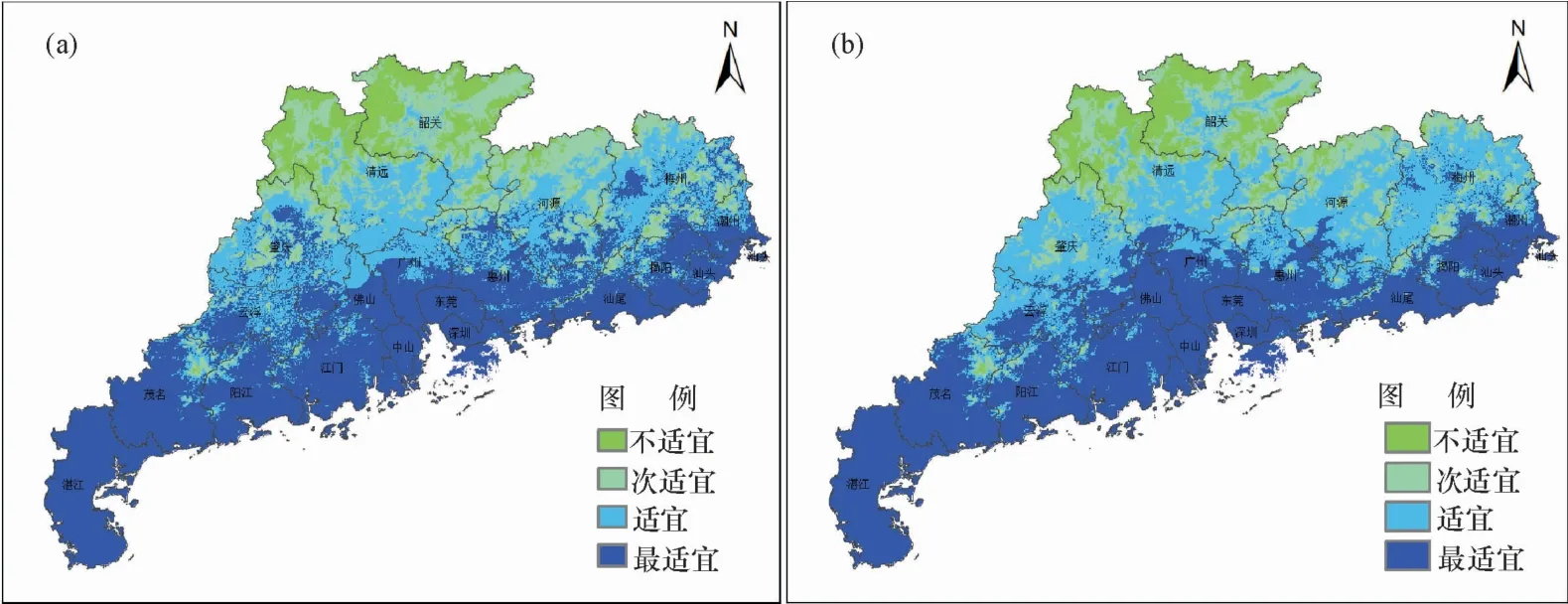

结合对冬种马铃薯不同适宜程度的各气候要素的等级标准,在ArvGis10.0平台上对1997年前后与马铃薯生长发育相关性较强的5个气象要素的栅格数据进行叠加处理,获得了1997年前、后广东冬种马铃薯种植气候区划(图9)。

图9 1961—1996年(a)和1997—2016年(b)广东冬种马铃薯种植气候区划图

1997年前后广东冬种马铃薯种植气候区划除了最适宜区面积大幅增加外,其余区域面积均有不同程度缩小,但整体而言,适宜冬种马铃薯种植的面积增加,有利于广东冬种马铃薯发展。

(1)最适宜气候区在1997年突变之后有明显的增大趋势,1997年之前最适宜种植区主要分布在粤西西南部、南部沿海一带和珠江口两侧地区,面积为621.77万hm2。1997年后,冬种马铃薯适宜种植区有明显向北扩张趋势,珠江口两侧区域尤其明显,面积增至754.75万hm2,较1997年前增大了132.98万hm2,面积比例增加7.4%。(2)气候突变后广东冬种马铃薯适宜种植区整体北移,但面积变化较小,由突变前的495.93万hm2减至472.61万hm2。(3)广东冬种马铃薯种植气候次适宜区突变前主要分布在中部偏北地区,面积为479.81万hm2,占全省总面积的26.7%。气候突变后该区域北界无明显变化,但受适宜区整体北移影响,面积减至380.95万hm2,面积比例减少了5.5%。(4)广东冬种马铃薯不适宜区突变前后变化较小,面积由突变前的199.49万hm2,降至188.69万hm2,面积比例缩小了0.6%。

制约广东冬种马铃薯种植规模进一步扩大的主要气候因素是冬季寒害和马铃薯生长期的热量条件不足。本研究结果表明,在全球变暖背景下,近56年,尤其是1997年以来马铃薯生长发育所需气候条件改善明显,使得广东冬种马铃薯的最适宜种植区向北扩大7.4%;适宜区面积变化不明显,但整体北移;次适宜、不适宜区分别缩小了5.5%和0.6%。充分合理利用广东农业气候资源朝利于冬种马铃薯种植方向发展这一结论,适度北推冬种马铃薯种植规模,进一步促使广东冬种马铃薯产业的持续稳定健康发展。