经济增长模式选择及其演化路径分析

张彩旺 王力

摘要:经济持续快速的增长是社会发展的巨大拉动力,而拉动经济发展的模式众多,应对于经济发展的不同阶段其效果并不相同,所以经济发展模式的选择十分重要。本文回顾了自改革开放以来经济发展历程,总结经济发展拉动力量变化的特点,借鉴演化博弈的思想,构建起政府与企业博弈的基本框架。以消费、投资和进出口作为其演化路径上的决策选择,探讨不同经济环境下策略组合的演化路径,为经济发展模式的选择提出更多依据。结合改革开放以来,我国的经济发展策略发现:拉动我国经济发展主要动力选择比较科学,但动力转换相对周期较长。基于我国发展现状及演化分析结果,制定并执行有利于扩大內需,提高居民消费水平,加大高质量投资等相关政策,提出积极引导投资结构的转变、加快建立健全市场消费体系、构筑稳定的国际贸易伙伴关系。研究的結论对于我国经济在新时代的经济高质量稳健发展和持续进步具有一定的借鉴意义。

Abstract: The sustained and rapid economic growth is a huge driving force of social development, and the numerous models that stimulate economic development should have different effects on different stages of economic development, so the choice of economic development model is very important. This paper reviews the course of economic development since the reform and opening up, summarizes the characteristics of economic development driving power change, draws on the idea of evolutionary game, and constructs the basic framework of the game between government and enterprise. Taking consumption, investment, and import and export as the decision choices on its evolutionary path, this paper discusses the evolutionary path of strategy combination in different economic environments, and puts forward more basis for the choice of economic development model. Combined with the reform and opening up, China's economic development strategy found that the main driving force choice of economic development in China is relatively scientific, but the power conversion period is relatively long. Based on the results of China's development and evolution analysis, we will formulate and implement policies that are conducive to expanding domestic demand, raising the consumption level of residents, and increasing high-quality investment. It is proposed to actively guide the transformation of the investment structure, speed up the establishment of a sound market consumption system, and build a stable international trade partnership. The conclusion of the study has certain reference significance for the high quality and steady development of our economy in the new era.

关键词:经济增长模式;选择依据;演化分析

Key words: economic growth model;selection basis;evolutionary analysis

中图分类号:F061 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)10-0012-05

0 引言

自改革开放以来,我国经济的快速增长并成为世界第二大经济体。经济发展较大的改善了居民的生活水平,使得中国居民的恩格尔系数由1978年的60%左右下降到目前的35%左右,居民人均可支配收入在2018年达近3万元。然而,当前我国经济发展面临着较大的挑战,人口红利的逐渐消退以及复杂的国际环境使得经济的稳定增长面临着不确定性,新时代下中国经济发展的路径选择尤为重要。而消费、投资和进出口是拉动经济增长的“三驾马车”。从国内统计数据来看,投资拉动型的经济增长模式在改革初期对国民经济的推动产生了巨大的作用。市场经济体制确立后,以出口导向型的经济发展模式为中国开拓了广泛的国际市场并创造巨额外汇收益,迅速地拉动了我国相关产业的发展,推动了经济的快速发展。但是近年来,由于其他新兴经济体的激烈竞争对中国对外出口造成一定的影响。同时,国际市场需求的减少和贸易保护主义的兴起使得以投資为主要拉动力的经济增长模式转变为以消费为主的经济增长模式的呼声渐高,继续是以投资、出口为主要拉动力还是寻找新的经济拉动增长点便是一个十分重要的问题。

常修泽(2010)认为中国发展模式的核心:是以增进全世界最大的人口总量之福祉和人的发展为核心价值。丁霞(2012)认为中国经济发展模式应与中国国情相结合。迟福林(2013)认为,经济增长的内在动力为消费。我国想要转变发展方式,在以后的发展中应该以消费为主导。汪海波(2013)认为,社会主义生产目的是提高人民生福祉,而当前的消费增长率还处于较低水平,并无法与经济发展速度相适应。中国需要改变对国际市场的过度依赖,并且尽快释放消费需求。但也不少学者认为,消费只是经济增长所带来的结果,而并不是增长的动力。林毅夫(2013)认为,经济发展的主要目的是提高消费,国家经济增长的效率由投资的多少影响,所以经济持续增长的将有投资驱动。然而,当前中国增长中最为突出的挑战是投资结构不均衡。周强、朱兰(2017)认为投资具有扩张需求、增加供给和加速工业化的三重作用,应该从投资入手打造新常态时期具有中国特色的发展方式。任保平(2018)认为新时代的中国经济发需结合中国实际国情。

经济增长动力的选择将是一个长期持续讨论的问题,是消费、投资还是其他道路,不同的学者给出不同的观点。有人从国际需求结构变化的过程,对比中国经济发展的历程,总结中国需求结构特征,并且对其需求结构变动以及调整的内在机理做出解释;也有人从经济增长理论出发,依据新古典经济增长理论中关于增长与各要素之间的关系分析三大需求对经济增长的影响,认为投资对经济发展的作用是十分明显的;同时也有人运用产业理论,认为自改革开放以来中国先发展农业,解放农村大量劳动人口,紧接发展工业,提高生产力并加速经济发展,随后发展金融与服务业,提升生产效率,开始注重经济高质量发展,认为中国的发展路径应该结合中国国情,找到一条具有中国特色发展道路。但是这些分析大多角度较为单一,从理论或经验的角度去寻找中国经济发展的道路。我们知道拉动经济增长动力很多,当我们做出决策时,其成功与否可以得到检验,但是其他决策的成功与否却很难得到检验,而其决策的价值往往需要在对比中得以体现。追根溯源,如若解决了经济增长动力选择缘由统一性的问题,或许能从另一方面解决了经济增长动力选择的争论问题。那么经济发展模式选择的依据到底是什么,运用效用理论结合博弈论知识,今后经济发展的道路该如何选择就要回到其最终目的——实现共同富裕,其衡量指标可以简化为多样化的生活方式和人民生活物质的丰富。

而博弈论作为探讨决策者在决策主体各方相互作用情况下如何进行决策及有关这种决策的均衡问题的理论和方法。传统博弈的参与主体具有完全理性,但是我们知道有限理性能更加准确的反应各参与主体的真实状态。博弈演化将博弈分析与动态的演化过程结合起来,能够更好的反应各有限理性的参与主体不同的博弈行为所产生的动态均衡变化。相对于传统博弈模型,博弈演化模型能够更加贴近现实,充分的考虑问题的复杂性及长期性,能够更加精准的描述实际问题的发展过程。因此,本文利用演化博弈理论的思想,以政府和企业为研究对象,为实现各自利益最大化,其策略的选择在不断变化,而不断调整的政策选择就是一个博弈过程。所以本文借鉴博弈论的思想,构建类似博弈的模型,研究在不同策略情况下其动态演化路径,结合改革开放以来不同时期的不同策略选择对结论进行验证,提出经济发展方式的选择的背后依据,并且通过总结,对策略选择依据进行完善,提出在当前情况下我国经济发展所需解决的一些问题。

1 博弈模型的建立

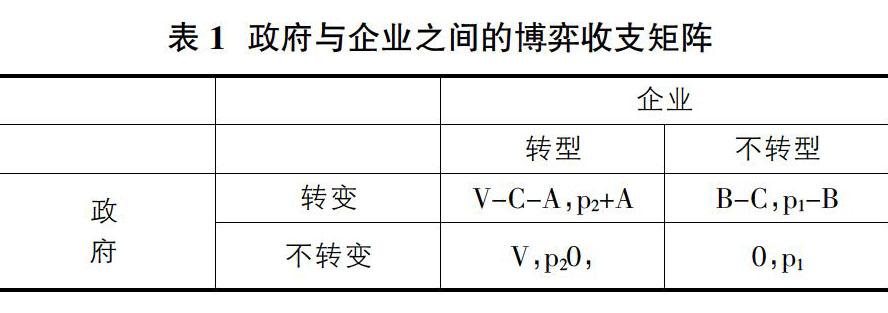

由于政府在经济生活中的作用以及影响越来越大,涉及范围越来越广,为实现经济持续发展,提高人民生活水平,需要政府部门对经济发展状况进行监管,应对于不同的经济发展阶段,提出不同的经济发展策略。同时,由于政府出于对自身政绩、声誉等的考虑,往往会在一定的经济增速的约束下对经济发展进行调控,其既注重经济政策的长远效果,也追求短期影响。然而,企业为自身利益追大化,往往不愿意让企业转型,并且没有政府关于社会民生等一系列的考虑。结合现实,假定博弈的初始状态为“政府不转变经济发展方式同时企业也不转型”,政府的目标为经济持续稳定的高质量增长,当经济出现下行时,通过政府规制,积极引导使企业转型成功,为经济发展提供持久推动力。

在经济发展的过程中,应对与不同的情况,假定政府有两种策略可选为(转变,不转变)。其中“转变”策略是指政府通过公共权利制定相应的法律法规,以引导、监督、处罚等方式促进企业转型,使得经济发展方式的转变。“不转变”策略是指政府在经济发展过程中不过多加以干预,使其延续以往的方式发展。同时,企业也有两种策略与之对应为(转型,不转型)。其中“转型”策略为企业积极响应政府政策引导,对企业日常经营方式进行变革,发展方向进行转变。“不转型”策略是指企业依旧延续以往生产经营方式不变。

若政府采取转变策略,则需要采取一定的规制手段,监督、引导企业的日常经营活动,需要投入一定的人力物力,由此产生的成本假定为C。对于政府采取的相应措施以及规章制度等,企业有两种应对策略,可以积极响应也可以不响应。若企业积极响应,可以减轻政府监管压力,降低政策实施成本,并且能够使得经济持续高质量发展,提高政府政绩与声誉等,由此为政府带来的广义收益(经济利益,政治利益等)假定为V。对于积极响应政府号召,进行转型的企业,政府将给予税收减免、贷款补助、企业用地优惠供应等,对于企业的奖励假定为A。同时,对于不积极响应的企业可以采取一些惩罚措施,如提高税率等,假定其额度为B。此外,假定企业转型的基本收益为p2,企业不转型的基本收益为p1。综上,政府与企业之间的博弈收支矩阵如表1所示。

由于企业为自身利益着想转型的积极性不高,所以p2

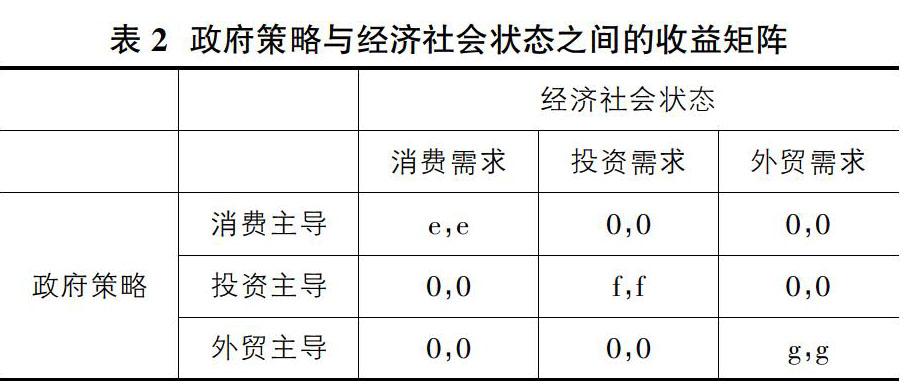

为实现经济的持续增长,从整体看政府可做的策略选择有三种,假设策略空间为G=(消费,投资,外贸)。其中“消费”策略是指政府颁布相应的政策法规,通过鼓励消费建立以消费为导向型的经济增长路径;“投资”策略是指通过相应的政策刺激投资,建立以投資导向型的经济增长路径;“外贸”策略是指政府财政政策或货币政策鼓励出口,建立以出口导向型的经济增长路径。而经济社会同样存在三种状态S=(消费需求,投资需求,外贸优势)。其中“消费需求”是指经济社会经过一定时间的发展具有较大的消费潜力以及消费需求;“投资需求”是指经济社会的发展使得资本积累充足,有较大的投资能力以及需求;“外贸优势”是指经济社会生产的产品在国际上具有比较优势,可实现较大的贸易顺差。

当政府采取相应的经济政策促进经济增长,需要其采取的经济策略与经济社会当前需求对应时才能产生较大的收益,收益为单位劳动收入(收入水平/劳动时间)的增长量,由此,政府策略与经济社会状态之间的收益矩阵如表2所示。

由表2可以看出,政府采取的经济策略与经济社会的状态相对应时取得的收益最大。事实上在不一一对应的情况下,政府的经济策略也可以取得一定的收益,但此时收益效率并不高,为简化分析,本文假定其全部为零。

其中由于各个策略具体组成结构不同可再细分为:以基础性(生活家居、食品医药)为主的消费拉动型策略(简称XF1),此策略会对资源产生大量消耗,假设其成本为c1;以娱乐消费、个性化需求为主的消费拉动型策略(简称XF2),此策略虽然也会产生成本,但其成本较小为简化研究忽略不计,但是其对收入水平由一定的要求,假设y大于1单位人均收入时,此策略才有效。

以基础设施建设(道路,交通,水利等)为主的投资拉动型策略(简称TZ1),同样需消耗大量资源并造成环境问题,假设其成本为c2;以资本或技术密集型项目为主的投资拉动型策略(简称TZ2),其对资源消耗以及环境影响较小,为简化研究忽略其成本,但是其对资本存量有着一定要求,假设其条件为人均资本存量k大于1单位资本存量。

以资源消耗和劳动密集型产品为主的外贸拉动型策略(简称WM1),此策略造成的成本假设为c3;以服务、知识技术为主的外贸拉动型策略(简称WM2),此策略得以有效的前提条件为人均人力资本h大于单位人力资本,假定国外人力资本为1单位。

其基本关系由图1所示。

2 演化分析

如图1所示,各策略下的成本可以看作是其收益的函数,为简化分析,本文假定其成本与收益之间存在线性关系,即c1=λe;c2=λf;c3=λg,本文忽略其系数之间的细微差别,认为各系数相等。当存在系数关系不同时,即λ数值由较大区别时,λ值较大的策略,其获得单位收益的成本较大,意味着取得同样的经济效果时,此策略的资源消耗较高,不应考虑此策略。本文的讨论只针对λ相同时的情况。进行进一步的分析可以得到,在不同参数条件下,经济发展策略有着不同效果。根据参数取值范围以及上述的假定约束,在经济发展的任意时点都会有三类发展模式,六种策略可以选择。如表3所示,结合现实约束,政府策略选择的具体依据分析如下。

在改革开放的初始阶段,资本存量不足(包括y/k/h),国内生产总值为三千多亿元,居民人均可支配收入不超过400元。此时,我国实质上还是以从事农业生产行为占大多数人口的较为落后的工业化国家,当时全国的经济状况为基本工业设施较为缺失,基础设施建设严重滞后,生产力较为低下。而我国拥有大量从事农业的劳动人口,劳动产能及收入都较为低下。为改善我国经济发展状况,提高人民生活收入水平,政府提出市场改革,实施策略以TZ1为主XF1为辅的组合经济发展策略。在此阶段开放城市兴建工厂、道路、码头等基础设施,并且吸引大量外资进入中国,其中绝大多数为港澳台商。此投资策略创造了大量就业岗位,吸引了大量农村和城市半闲暇劳动人口进入工厂,提高了人们的收入水平。大量厂房的产能部分满足了由于物资匮乏年代所压抑的消费需求。由于改革初期中国具有极低的劳动力成本和投资成本使得积极的外贸拉动经济策略卓有成效,在此期间国内生产总值增速较快,平均增速超过10%,在90年代已经超过7万亿元人民币,并且城乡收入有了较快的提升,此时城镇居民可支配收入可达5000元,农村纯收入也超过2000元。

在1997亚洲金融危机之后,亚洲各主要经济体受到严重打击,经济发展停滞不前,甚至有所倒退。而中国经过多年快速发展经济实力得到较大提升,有了一定的资本积累(k的积累)提出了建立社会主义市场经济体制,进一步加快经济发展、加深改革。自改革开放以来由于收入的增加所积攒的消费欲望和能力得到提升。但是各地基础设施仍然较为落后,并且由于金融危机带来的各主要外贸交易国经济发展的沉重打击,使得前一时期单一的以吸引投资,出口创汇经济发展模式需要做出改变。为适应经济发展环境的变化,政府提出以为TZ1主和XF1为辅的经济发展组合策略。国企改制引领了一股下海潮,使得各种民营企业如雨后春笋般,进一步提供了大量的就业岗位。各种基础设施建设使得经济发展的势头得以延续,积攒的消费欲望解决了因金融危机所导致的出口困境,转出口为内销。使消费拉动了经济增长。在2003以后,中国加入世界贸易组织,加深开放,使得中国接入世界经济发展的轨道,为中国进一步吸引外资投资特别是欧美国家和地区的投资打开了窗口。与此同时,经过了二十多年的努力,我国初步树立了以部分沿海开放城市为代表的经济开发区,全国各地的经济开放欲望和要求越来越强烈。多年来的技能培训及技术进步使得工人技能素养的提高和生产力的飞跃,城乡人均收入也在不断提高,至2008年末城镇居民家庭人均可支配收入超过15000元,农村居民家庭人均纯收入也达近5000元,并且城乡家庭的恩格尔系数不断下降,至2008年末,已经不到40%。在此期间国内生产总值仍以超过9%的速度增长,为了继续加快经济发展,政府持续增加投资资金,并且着力吸引外资进入中国市场,特别是加大对欧美等国和地区投资资金的吸引,外资在华兴建大量工厂,雇佣大量工人。随着中国顺利加入世贸组织,低廉的劳动力价格以及较低的运营成本使得中国在外贸交易中更加具有优势。所以此时,中国主导以WM1为主的经济发展策略。以投资带动出口贸易,又以出口贸易加深投资,使得中国逐步成为世界工厂,取得了巨额的外汇收益,加速经济发展。

在2008年之后,由美国次贷危机所导致的世界金融危机对世界各国经济发展产生了巨大的影响。在此期间,世界各国经济发展受挫,以致对以出口拉动经济发展的中国产生了巨大的影响,我国持续、巨大的外贸收益不再延续。此前中国贸易顺差连年增长的局面不再,贸易顺差从2008年的2900亿美元锐减至2009年的1900亿美元,使得货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率一度达到-42.6%。大批以外贸出口订单为主要经营业务的加工工厂面临倒闭,大量制造业工人就业环境十分严峻。而此前以出口导向型经济发展模式的中国需要改变其经济发展策略。由于此前出口拉动型经济发展模式使得中国积累了大量外汇收入,提升了国民收入水平,又因为中国传统的储蓄习惯使得中国常年保持较高的储蓄率,2008年末我国城乡居民人民币储蓄存款年底余額已超过20万亿元,并因此积攒了大量的消费欲望,此时y和k的增加达到一定水平。所以,中国改以TZ1为主XF1为辅的经济发展策略。通过中央财政拨款及各地方政府通过借债筹款,投资各类基础设施建设。在此阶段各地加深基础道路、交通、水利等设施建设,资金大量流向房地产方向,促进了城市化的进程,在此期间资本形成总额对国内生产总值增长贡献率一度超过80%,成为拉动经济增长的主要动力。通过财政补贴、减免税收等方式刺激消费,消费对经济增长的作用稳步提升。这一系列策略、方针使得中国平稳度过由于国际金融危机所引起的经济发展困境,使得中国经济进一步向前发展。但是由于k的增加中政府支出的比例较高,使得经济发展出现了一定的问题,物价的上升,资本效率的低下等等。

3 结论与政策建议

结合以上对于我国经济发展策略的分析,本文得到的结论主要有:①我国经济增长的主要拉动力的选择应该由我国经济社会所面临的客观环境决定;②改革开放初期的较为低下的劳动效率以及收入水平制约了经济发展的演化路径,但是我国自身拥有的自然资源与人口红利,以及当时的国际经济环境,从而使我国的最佳路径为以扩大出口,增加劳动就业的经济发展方式;③在经济改革中期我国最佳应走以扩大基础投资,兼顾出口,增加劳动就业的经济发展方式。同时必将改革进入深入期,使得经济发展状态朝着目标演化;④政府支出的过多增加,会存在一定的挤出效应,不利于民间资本的投资增加,同时经济社会的预期可能使得其经济政策会出现相应的问题;⑤当前我国面临着经济如何高质量稳定发展问题,同时国内国际形势复杂多变。基于我国经济发展的状态及其朝向目标的演化路径,为推动经济发展目标的完成,进而提出的政策建议如下:

①大力发展第三产业,培养消费意识与环境,促进居民消费,以消费升级引领制造业升级。在长期的经济发展过程中我国积累了大量居民储蓄,蕴含着巨大的消费潜力。以往基础投资加外贸出口的循环经济发展模式,使得国家经济总体实力得到巨大提升,而较高的居民储蓄率使得居民无法享受经济发展带来的物质享受。由于巨大的消费市场,也使得消费能够进一步引领资本要素的分配,加快技术进步以及市场结构化调整。

②同时兼顾投资与出口对经济的拉动作用,使得经济发展保持一定的速度。对外开放政策依旧不变,适当调整政府对市场的干预,调整政府支出在社会资本中所占的比重,引导民间资本大量进入资本市场,建立和完善资本市场制度,保护民间资本的合法利益,提升资本利用效率,争取做到“三架马车”并驾齐驱。

③提高应对国际环境变化的能力,构建稳定的经济贸易往来伙伴。在当前开放的经济环境下,对外贸易十分重要,是不可忽视的一环。但是国际贸易必然伴随着国际关系存在,而经济社会的周期性必然需要稳定的国际关系予以支撑。通过生产各自具有比较优势的产品,得以实现资源的最大化利用,从而推动经济的发展。

参考文献:

[1]常修泽.中国经济发展模式转型提升论[J].中共中央党校学报,2010,14(04):13-19.

[2]迟福林.中国经济转型趋势与改革重点[N].上海证券报,2013-09-24(A01).

[3]丁霞.中国经济发展模式的转型与创新[J].江汉论坛,2012(01):59-63.

[4]林毅夫.靠消费拉动经济很快会陷入危机[J].财经界,2013(06):48.

[5]黄凯南.演化博弈与演化经济学[J].经济研究,2009,44(02):132-145.

[6]匡贤明.消费能否拉动经济增长?——基于消费-增长路径的分析[J].经济体制改革,2015(01):189-194.

[7]任保平.创新中国特色社会主义发展经济学 阐释新时代中国高质量的发展[J].天津社会科学,2018(02):12-18.

[8]史晋川,黄良浩.总需求结构调整与经济发展方式转变[J].经济理论与经济管理,2011(01):33-49.

[9]王剑锋.经济增长方式转型为何一再延缓——体制性障碍“黑箱”中的博弈[J].探索与争鸣,2015(07):91-95.

[10]王雪然.对“三驾马车”拉动我国经济增长结构性突变的实证分析[J].时代金融,2017(32):12-14.

[11]汪海波.关于我国长期存在投资率过高、消费率过低的若干问题——评“迷思论”和“杞人忧天论”[J].中国延安干部学院学报,2013,6(01):86-99.

[12]汪晓文,杜欣.中国经济增长方式转变的影响因素及路径选择[J].北京理工大学学报(社会科学版),2018,20(06):104-111.

[13]虞晓芬,傅剑.社会力量参与保障性安居工程演化博弈及政府规制[J].系统工程理论与实践,2017,37(12):3127-3136.

[14]张昕婷.技术创新、技术引进与经济增长方式转变的分析[J].全国流通经济,2018(14):3-4.

[15]周强,朱兰.供给侧改革、经济发展方式与投资驱动模式转变[J].现代经济探讨,2017(03):19-23.