公共舆论中情绪与偏见诱发的危机升级

耿吴菁

摘 要 移动互联网时代,个体可以在互联网上进行无障碍互动。然而,由于时代焦虑、媒体素养缺失等原因,大众在作为信源进行信息发布时并不总是恪守“事实第一”的准则。文章以“成都七中实验学校食品安全问题”为例,分析受情绪与偏见的影响,部分公众在公共舆论中借助网络赋权对事件真相的篡改,与其所导致的危机归因升级,并进一步对危机主体的回应策略提出优化建议。

关键词 公共舆论;情绪;偏见;危机

目前中国正处于转型关键期,民众的焦虑与不安感成为普遍现象且值得重视。社会问题通过互联网端口被发掘、通过舆论施压逼迫危机主体回应与相关部门介入调查成为了民众面临问题时寻求帮助的一条重要出路。网民的检举与揭发有时不失为“倒逼事实”的一条有用路径,但在部分情况下,利用公共舆论场的发声,却因“背离事实”而使其最终成为了一场“后真相”事件,这也值得我们思考。

2019年3月12日,部分家长在社交媒体上发布了成都七中实验学校食品发霉、变质的图文消息后,获得了社会公众与媒体的热切关注。此后各类谣言四起,事态进一步演变成了群体性事件、政府信任危机等,公众的疑惑与愤怒逐步加剧。但随着3月17日成都七中实验学校食堂管理问题联合调查组新闻发布会的召开,又生反转:“问题食品”图片系家长伪造,事件热度迅速消退。

1 研究案例回顾

整个事件分为发酵期、爆发期及衍生期三个阶段,其中包含一个原生危机及三个次生危机。

1.1 发酵期原生危机:食品安全问题

2018年9月至12月,有家长多次投诉学校食堂餐饮质量问题,但相关管理部门并未重视。到2019年3月10日返校时,6名家长反映孩子出现肠胃不适症状,要求前往食堂参观。家长参观时进行实况拍摄,并将部分照片发布至网上。3月12日下午,校方召开沟通协调会议,30余名家长就食材品牌等问题提出要求。同时检测机构到达食堂进行食品抽样检测,但因未让家长参与其中,引发群众不满而中止。

1.2 爆发期次生危机:造谣事件、群体性事件

3月12日晚,有40余名家长自行闯入学校食堂,认为工作人员及配送员搬运食材上车是在转移证据,双方发生肢体冲突,部分家长对食材进行人为破坏,拍摄照片上传网络。正是这一批受到破坏并在混乱情况下被摆拍的食材照片成为了点燃舆情的导火索。

3月13日上午,百余名家长围堵学校所在的进出城主干道,现场民警为维持秩序使用催泪喷射器,社交媒体上流传的则是“警察对维权家长喷辣椒水”。同期,“学生出现严重身体健康问题”“家长在食堂做卧底”“家长维权跳楼身亡”“维权家长下跪”等造谣信息于网络疯传,给政府部门造成极大舆论压力,社会民众与政府间对话与沟通的风险也随之剧增。

1.3 推进期次生危机:政府信任危机

3月14日,温江区官方发布辟谣微博。温江区市场监督管理局公布第一批食品检测结果,表明该批次所有食材均无问题,但通报结果因未做微生物检测遭受大量质疑。第二批食品检测中19批样品中仅有1批(粉条)有发霉迹象。温江区卫健局公布学生体检结果,36人均无食源性疾病异常指标。相关通报结果与民众预期大相径庭,部分民众质疑政府包庇学校,并安排医院做不实公布。

3月17日,官方举行新闻发布会,就公众关注问题进行说明,并通报了对该校管理中存在问题的八项整改措施。

2 危机升级归因分析

2.1 从“事故”到“故意”的危机责任升级

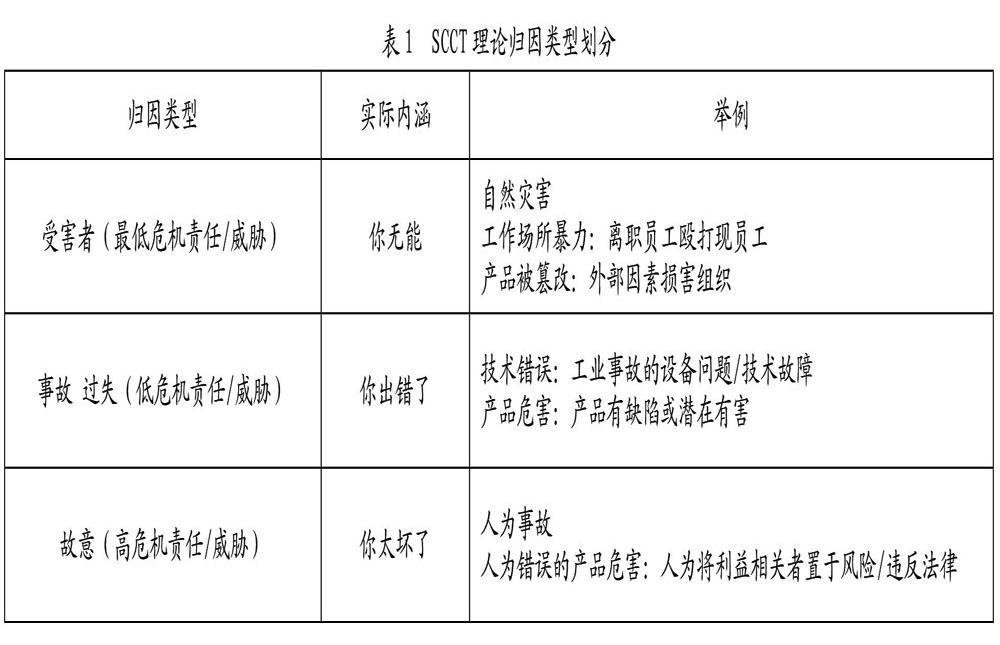

2006年,Coombs在归因理论(Attribution Theory)等前期研究的基础上提出了著名的情景危机沟通理论(SCCT)[1]。SCCT理论前提在于危机是消极事件,利益相关者以危机责任为核心做出归因,并且这些归因会影响利益相关者在危机中如何与组织互动。因而,SCCT理论以受众为导向,试图阐释大众对危机对看法与对组织的互动选择。

回顾事件始末,从仅有粉条有明显霉斑与无学生患食源性疾病的调查结果反推,该事件属于“事故/过失”类危机,危机主体为学校且危机责任相对较低。但3月12日现场失控及后续事件,使舆论焦点由事实调查转移至对政府及相关部门失职的攻击,危机核心转变为人为事故及人为化的产品危害,利益相关者被置于风险中心,政府对危机所负责任程度提高甚至严重化。

2.2 情绪与偏见引导愤怒与悲情化传播

危机升级的第一个转折点是3月12日晚,三名家长刻意通过改造食材原有形态摆拍来传播食材变色和变质的谣言。网络上的“硫磺鸡腿”是撒了姜黄粉的鸡腿,“发霉毛肚”呈红色的部分系撒上红曲米之后红曲米褪色形成。一位当事家长在调查中承认,伪造照片是为了增强视觉冲击力,通过恶心的照片引发网络震撼,目的是“让大家众志成城,反对学校食品的不安全”。

在调查未展开之间,部分民众已经自行认定学校“有问题”,秉持着“小闹小处理、大闹大处理、不闹不处理”的“闹大”思维,借助网络社交媒体引发群众效应倒逼政府调查。在真相不明的前提下,公众的关注焦点不在于事件的真假,而在于身份的归属和道德对错,情感被视为一种可动员的社会资源[2]。

思维决定行为的背后是利益受损群体对社会不公、政府管理腐败或不作为的认知积淀的不满与怨恨情感[3]。面对食品安全问题这一触动大众敏感神经的符号性事件,凭借以往三鹿奶粉、地沟油、瘦肉精等经验,公众已经具有一定的主观判断和态度倾向。对于“弱势群体”的认同导致“‘贵族学校长期给孩子吃速冻、过期食品”这一传播话语中的悲情与愤怒元素成为了公众情感的共鸣点。

2.3 情理法分隔造就冲突对话

造成事件恶化的另一重要因素是3月13日家长聚集扰乱公共交通秩序这一群体性事件。在其被曲解传播为“辣椒水事件”时,家长处于“维权”的正义一方。但实际上该行為与伪造不实图片均属于扰乱社会秩序、寻衅滋事等法律问题。受限于理性化不足,公众的政治表达受负面情绪和刻板印象影响,也走向了对立冲突而非对话之路。

民众的思维逻辑优先顺序是情感>道理>法律。政府的思维逻辑往往恰好与其相反。因此,突兀的食材与学生身体健康均无问题的通报对民众来说于情感上无法接受,在道理原因不明之前,政府成为了“背锅者”、威望与公信力也大为下降。

3 回应策略优化

3.1 及时回应公众关切,披露事实真相

官方在对外传播方面偏向以通告进行简单的事实阐述和辟谣,并与逐渐偏离民众关注焦点。家长擅闯食堂事件近5天后监控视频才公布,存在很大的滞后性。考虑到警方在处理案件时可能受到内部规则制约,但关键真相长时间不被披露,是任由民众情绪恐慌、舆论发酵、危机升级、公众对政府官媒信任崩溃的弊病源头。回归事实、弱化危机的嚴重性(事实上发霉食物仅有粉条,并不像网络流传的图片一样触目惊心),向公众发布指导与调整类型的信息是重新建立理性对话的有利选择。

3.2 加强情感对话,重建信任关系

官方在回应中有做出一些价值上的引导,例如“切实保障学生的身体健康”“维护良好的社会秩序以让孩子健康成长”等,但前者过空、给人“套话”之感,后者则偏离舆论重点,未能起到安抚利益相关者情绪的作用。同时,在新闻发布会中,部分发言人语气生硬、态度漠然,给人不真诚之感,回答缺乏实质内容,一定程度上疏离群众,在低效沟通中造成二次伤害。当政府面临信任危机时,更应该体恤公众,理解公众的恐慌、愤怒与担忧,通过补偿、道歉、提醒组织过去的良好行为等方式从态度上挽回民心。

参考文献

[1]COOMBS W. T. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory[J].Corporate Reputation Review,2007,10(3):163-176.

[2]郭小安.公共舆论中的情绪、偏见及“聚合的奇迹”——从“后真相”概念说起[J].国际新闻界,2019(1):115-132.

[3]孙静.群体性事件的情感认知机制分析[J].创新,2013(2):93-98.