生物可吸收材料在内踝骨折治疗中的应用

吴崇昊

踝关节是小腿的胫骨与腓骨最下端与脚部结合的骨骼点,对于人体站立行走具有主要支撑作用,内踝部位一旦发生骨折,将严重影响踝关节内侧的稳定性,造成行走障碍等功能性障碍[1]。切开复位内固定手术有助于重建骨折端生理解剖结构、促进内侧踝关节功能恢复,是骨折治疗的常用方案[2]。用于固定的医疗器械主要为空心螺钉和骨固定棒,传统的材质为不锈钢和钛合金材料,然而金属固定物的术后并发症较多、术后恢复缓慢[3],而近年来发展的生物可吸收固定物密度与骨密度接近、易于吸收,可显著减少异物反应、缩短恢复时间[4]。本研究探讨分析生物可吸收材料在内踝骨折手术治疗中的应用价值,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本医院骨科2017 年10 月- 2019 年1 月收治的48 例内踝骨折患者作为研究对象。①纳入标准:经CT/MRI检查,均证实为内踝骨折,符合Lauge-Hansen分型标准;患者致伤原因为交通伤、坠落伤、重物砸伤等导致的内踝外伤;患者对研究目的、方法、意义详细了解,自愿选择固定材料,签订研究同意书;研究经医学伦理委员会批准。②排除标准:排除切开复位内固定手术的禁忌症情形;合并精神疾病、严重躯体疾病(如恶性肿瘤、肝肾功能不全)的患者;排除未接受随访调查或研究中途退出的病例。采用随机数表法将48 例患者分为两组,每组24 例,对照组患者使用金属材料固定,男性18 例,女性6 例,年龄20~62岁,平均年龄(45.7±5.2)岁,开放性骨折4 例、闭合性骨折20 例;观察组患者选用生物可吸收材料固定,男性16 例,女性8 例,年龄22~64 岁,平均年龄(46.0±5.5)岁,开放性骨折5 例、闭合性骨折19 例。两组患者的年龄、性别、骨折性质等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 手术前对患者进行神经阻滞麻醉或腰麻联合硬膜外麻醉,麻醉起效后取仰卧位,应用止血带压迫止血并进行手术。入路,传统内踝骨折选择踝关节前内侧弧形切口,沿骨表面剥离,充分暴露骨折端,避免伤及大隐静脉,前踝解剖复位及内踝解剖复位为标准应用点式复位钳进行复位,复位满意后,克氏针临时固定,垂直于骨折线方向打导引针,钻孔,观察组患者拧入生物可吸收材质螺钉进行内固定,对照组患者选用金属空心螺钉固定,术中透视见骨折复位良好,逐层缝合伤口,完成手术。手术中使用的可吸收骨钉、固定棒品牌为日本GRAND FIX刚子(国械注进20163461470)。

1.3 观察指标 研究涉及的观察指标包括骨折愈合时间、全足负重下床行走时间、异物反应率和AOFAS评分。①异物反应包括轻度反应如切口红肿、瘙痒、积液反应;严重反应如骨折畸形愈合、感染、愈合延迟、移位、固定断裂等,均参照患者主诉、体查、实验室检查结果和影像学检查结果确定。②内踝功能评分参考AOFAS标准,包括疼痛(40 分)、自主活动和支撑(10 分)、最大步行距离(5 分)、地面步行(5 分)、步态(8 分)、屈曲伸展(8 分)、内翻外翻(6 分)、后足稳定性(8分)、足对线(10 分),每项采取分级评分,等级越高,评分越高,表示内踝功能越好,根据总分将内踝功能评定为优(90~100 分)、良(75~89 分)、可(50~74 分)、差(<50 分)。

1.4 统计学方法 利用SPSS 21.0 统计学软件对数据进行分析处理,计数资料采用卡方检验,计量资料进行t检验;组内两组资料配对比较采用ANOVA单因素方差分析,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者的手术指标比较 观察组患者的骨折愈合时间、全足负重下地行走时间均少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者骨折愈合时间、负重行走时间比较周)

表1 两组患者骨折愈合时间、负重行走时间比较周)

组别 n 骨折愈合时间 全足负重下地行走时间观察组 24 10.2±0.6 11.7±1.3对照组 24 12.7±0.8 14.1±1.5 t 12.247 5.923 P 0.000 0.000

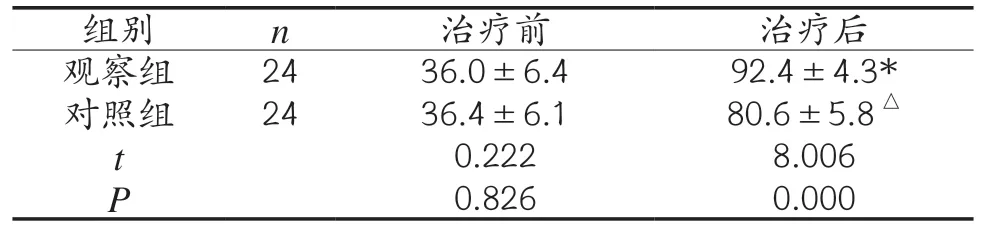

2.2 两组患者内侧踝关节功能的恢复情况比较 治疗前,两组患者AOFAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗6 个月后,两组患者AOFAS评分均较治疗前明显提高(P<0.05),但治疗后观察组患者AOFAS评分显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者AOFAS评分比较,分)

表2 两组患者AOFAS评分比较,分)

注:同组资料两两配对比较,与治疗前AOFAS评分相比,*观察组P<0.05;△对照组P<0.05

组别 n 治疗前 治疗后观察组 24 36.0±6.4 92.4±4.3*对照组 24 36.4±6.1 80.6±5.8△t 0.222 8.006 P 0.826 0.000

2.3 两组患者的并发症发生率比较 在随访期间,观察组患者出现切口反应性积液1 例,异物反应率为4.2%(1/24),对照组患者出现切口红肿2 例、瘙痒2 例、反应性积液4 例,异物反应率为33.3%(8/24),观察组患者的异物反应率显著低于对照组(χ2=4.923,P<0.05)。

3 讨 论

内踝骨折是较为常见的骨折类型,发生率约占全身骨折的8%~10%,内踝部位功能性关节较多、关节分布复杂,在外力冲击下发生骨折,会出现多种不规则骨折块,治疗难度大[5]。

临床一般采取切开复位及内固定手术治疗内踝骨折,主要固定物包括空心螺钉和固定棒,固定物传统材质为不锈钢和钛合金材料,这种金属螺钉比固定棒密度大、耐压性能好,但金属固定物一般需要经过二次手术取出,金属材料的生物相容性也较差,可能出现电离反应、异物反应,患者骨折愈合及内踝功能恢复速度慢、并发症多[6]。

近年来,生物可吸收固定物具有生物相容性好、可吸收等优势,已经替代了金属固定物并被广泛应用于头面骨及松质骨如踝关节的骨科固定手术中。日本公司研发的生物可吸收螺钉以左旋乳酸为原材料经高压、高热制成,初始强度不逊于金属材质。特别适用于粉碎性骨折的固定、内踝功能恢复快,较金属螺钉具有如下优点:强度与松质骨相当,生物耐受性好,在人体强度下维持时间大幅提高[7];可被人体吸收或自行降解,无需二次手术,对骨折愈合和塑形影响微小[8];具有良好的生物相容性,机体排异反应、炎症反应小[9];生物可吸收材质在X线下无显影,不会给骨折部位的影像学观察带来干扰,有助于准确判定骨折愈合情况[10]。本研究结果也显示,观察组患者的骨折愈合时间、全足负重下地行走时间、治疗后美国足踝医师学会(AOFAS)评分改善水平和异物反应率均显著优于对照组(P<0.05),这也证实了生物可吸收固定物在临床应用中具备上述优势,表明在内踝骨折的内固定手术中,生物可吸收材料对于患者术后恢复及内踝功能改善显著。

综上所述,在内踝骨折的内固定手术中,生物可吸收材料具有生物相容性好、可吸收分解、对骨折部位愈合和塑形影响小等优点,患者术后恢复快、痛苦小、内侧踝关节功能改善显著,值得临床推广应用。