基于影像学分型的个体化手术治疗岩斜区脑膜瘤

高宝成 张永发 太 柏 欧阳劲松 周 帅 赵建华 胡 双

岩斜区脑膜瘤指斜坡上2/3 和三叉神经内侧的脑膜瘤,即起源于岩斜裂处硬脑膜的脑膜瘤[1]。临床上,真正的岩斜区脑膜瘤罕见,且其位置深在,受到岩锥的阻挡,与第Ⅲ~Ⅶ对脑神经关系密切,因此,处理困难[2]。本文总结岩斜区脑膜瘤的个体化手术经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2010 年1 月~2017 年12月手术治疗的107 例岩斜区脑膜瘤的临床资料,其中男28 例,女79 例;年龄19~72 岁,平均(43.1±9.7)岁;病程4~156个月,平均(29.1±6.1)个月。

1.2 临床表现 首发症状为头痛33例,第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经功能障碍25例,第Ⅴ对脑神经功能障碍61例(其中仅三叉神经痛21例),第Ⅶ对脑神经复合体功能障碍39 例;共济失调24 例。体检发现13 例。术前KPS评分50~100分,平均(74.3±15.0)分。

1.3 影像学表现 按照1996 年Kawase 等[3]报道的分型方法:岩尖型16例,海绵窦型19例,天幕型38例,上斜坡型34 例。肿瘤直径8~73 mm,平均(34.1±10.1)mm。肿瘤侵犯海绵窦72 例,向外侵犯至内听道水平66例,向内侧跨越斜坡中线17例。

1.4 手术方法 依据影像学分型选取手术入路,岩尖型多采用颞下经天幕入路,海绵窦型多采用岩前Kawase入路,天幕型多采用乙状窦后入路,上斜坡型多采用乙状窦前入路。若肿瘤基底广、侵袭范围广等,需个体化采取手术入路。

1.5 肿瘤切除程度评估 以术中所见及术后72 h 内增强MRI为准,Simpson分级Ⅰ~Ⅱ级为全切除,Ⅲ级为次全切除,Ⅳ级为大部切除。

2 结果

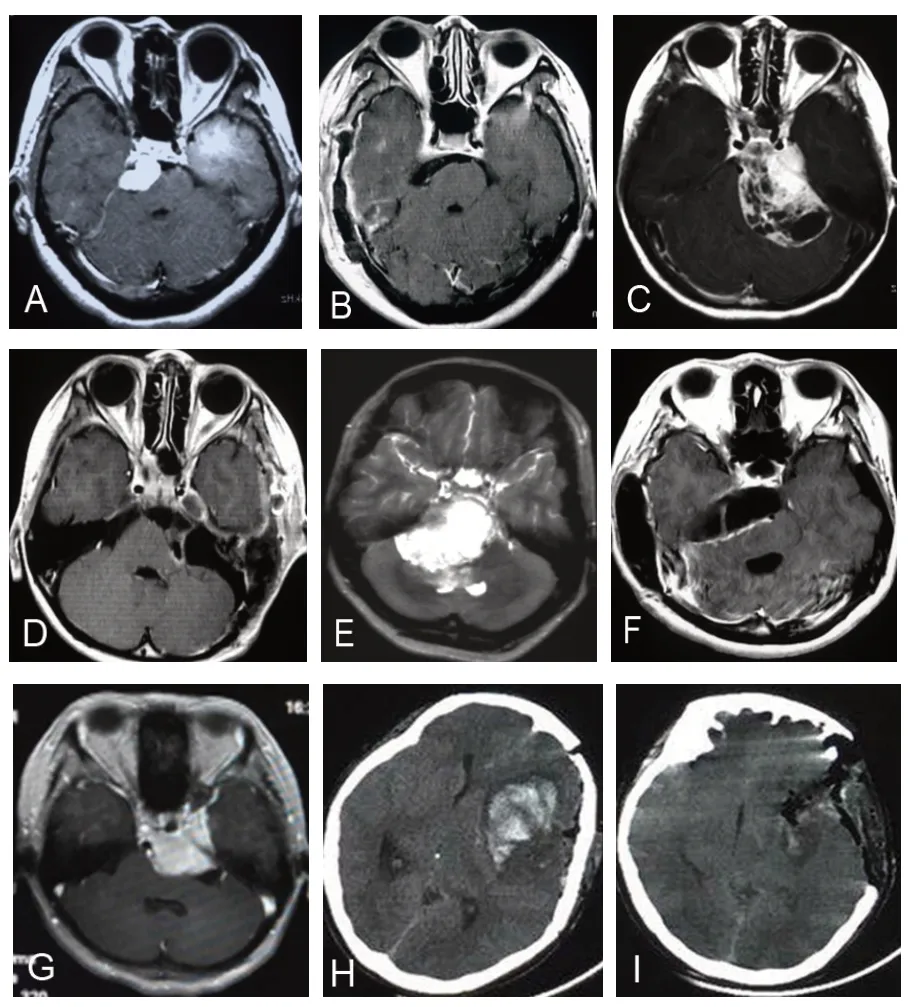

2.1 肿瘤切除程度 107例中,96例(89.7%)达到全切除或次全切除,其中岩尖型16 例(100%)均全切除(图1A、1B),天幕型全切除15例(39.5%;图1C、1D)、次全切除23 例(60.5%),上斜坡型全切除26 例(76.5%;图1E、1F)、次全切除6 例(17.6%),海绵窦型次全切除10 例(52.6%;图1G~I);仅9 例(47.4%)海绵窦型和2例(5.9%)上斜坡型大部分切除。

2.2 随访结果 27例(25.2%)术后出现新发神经功能障碍,主要为第Ⅳ~Ⅷ对脑神经功能障碍,术后6 个月有所恢复。术后发生颅内感染23 例、脑脊液漏9例、脑内血肿3例。术后6个月KPS评分30~100分,平均(77.6±11.8)分,与术前无统计学差异(P>0.05)。无手术死亡病例。

3 讨论

岩斜区脑膜瘤常压迫脑干,与第Ⅲ~Ⅶ对脑神经关系密切,处理仍是难题,其中一个难题就是手术入路的选择[4]。最初,许多学者使用传统手术入路,如颞下入路,切开天幕处理小的岩斜区脑膜瘤,但存在Labbe静脉损伤、颞叶脑挫裂伤等风险。枕下乙状窦后入路-内听道上结节入路适用于主体位于颅后窝[5],少或无侵犯海绵窦后壁的岩斜区脑膜瘤,若肿瘤主体位于颅中窝,则处理困难。乙状窦前入路暴露范围广泛,但术后存在听力永久丧失等问题。Kawase 入路可直视双侧内听道平面以上的岩斜区、脑干腹外侧区域,可保留残余听力,被认为是处理岩斜区脑膜瘤的首选入路,若肿瘤累及下斜坡或内听道外侧时,则处理困难[6]。

图1 不同类型岩斜区脑膜瘤手术前后影像

目前,岩斜区脑膜瘤分类、分型方法很多。我们认为Kawase等[3]依据肿瘤基底的分类更加适用于临床:①岩尖型,肿瘤主体常位于三叉神经上方,颞下经天幕入路可先离断肿瘤基底,减少术中出血,且肿瘤常与三叉神经呈推挤移位关系,易于分离,利于肿瘤切除。本文共17例采用颞下经天幕入路(11例岩尖型、6例天幕型)。我们认为对于肿瘤直径<2.5 cm的中小岩尖型及天幕型脑膜瘤,可通过此入路达到良好的暴露和完整切除。②海绵窦型,肿瘤常呈“哑铃状”侵袭颅中、后窝,Kawase 入路向前可至前床突,完全暴露海绵窦侧壁,向后可达内听道平面,可达到对肿瘤整体的完整暴露,利于其切除。本文共22 例采用岩前 Kawase 入路(13 例海绵窦型、5 例岩尖型和4 例上斜坡型)。我们认为对于绝大多数岩斜区脑膜瘤(尤其骑跨颅中、后窝的海绵窦型脑膜瘤)均可达到良好的暴露。③上斜坡型,肿瘤常侵犯至斜坡中线,需行乙状窦前入路,增加对肿瘤的暴露,减少对脑干的牵拉,利于肿瘤切除。本文肿瘤较大、累及内听道外侧及跨斜坡中线病例多,共34 例采用乙状窦前入路(21 例上斜坡型和13 例天幕型)。④天幕型,肿瘤基底位于天幕,虽颞下入路可优先离断基底,但肿瘤常向颅后窝生长,若肿瘤直径>2 cm,颞下入路对于肿瘤下极暴露受限,而乙状窦后入路通过充分释放脑脊液降低颅内压,仍可优先离断天幕处基底,且对肿瘤外下极处与三叉神经、面听神经分离可达到近直视下完成,减少并发症,且术中可切开天幕,对于极少侵犯海绵窦后壁的肿瘤也可达到良好的暴露。本文共31 例采用乙状窦后入路(19 例天幕型、7 例上斜坡型和5 例海绵窦型),均达到良好的肿瘤切除及临床预后。但具体手术入路的选择需依据肿瘤基底、大小、侵及范围、术者对入路的熟悉程度等多方面综合决定。如肿瘤已广泛累及海绵窦、斜坡中线者,则需应用幕上下联合入路即全岩锥磨除术,本文2 例采用此入路。另外,本文1例因肿瘤侵犯至颞下窝,采用Fisch颞下窝A型入路达到Simpson Ⅱ级切除。

岩斜区脑膜瘤处理的另一个难题是脑神经的保护。许多学者认为,术后脑神经功能障碍发生率与术中肿瘤切除程度有关。Almefty等[1]报道64例岩斜区脑膜瘤中,17例全切除和14例次全切除术后出现新发神经功能障碍或原有功能障碍加重,发生率分别为65%和64%。本文107 例中,肿瘤全切除或次全切共96 例(89.7%),术后7 d 共27 例(25.2%)出现新的神经功能障碍,主要为第Ⅳ~Ⅶ对脑神经功能障碍,至术后6个月,除第Ⅵ、Ⅶ对脑神经外,其余神经功能障碍较前有所恢复。对于术中神经功能的保护,结合其影像学分型,我们体会:①上斜坡型,三叉神经常位于岩上窦的下方,电凝离断岩上窦时要注意对其保护,避免损伤,尤其在Meckel 腔附近离断岩上窦时更危险,故离断岩上窦应尽可能偏后;滑车神经常在肿瘤内侧,在小脑前下动脉和基底动脉之间,常有蛛网膜保护,易于与肿瘤分离,损伤可能性小;面神经及前庭神经位于肿瘤下外侧,常为推挤关系,易于分离。②海绵窦型,常将第Ⅲ~Ⅵ对脑神经包绕在内,术后常存在神经功能障碍及原有神经功能障碍加重,且硬膜下间隙由于肿瘤向后压迫斜坡硬脑变得狭小,肿瘤全切除困难。③天幕型,滑车神经入天幕区常被肿瘤侵犯,术中极易损伤;三叉神经及外展神经常被推挤至肿瘤内侧,术中易于分离。④岩尖型,常仅将三叉神经推挤致临床表现为三叉神经痛,滑车及外展神经包绕少见,术中易于分离,术后常无明显神经功能障碍。

总之,对岩斜区脑膜瘤,目前治疗重点从全切除肿瘤转移到在保留神经功能的前提下最大程度地切除肿瘤,即强调提高术后生活质量;但肿瘤全切除率低,术后并发症发生率高,其处理仍是颅底外科的难点。我们认为,依据影像学分型选取手术入路,同时预判肿瘤与第Ⅲ~Ⅶ对脑神经的位置关系,结合熟练的颅底解剖及娴熟的显微手术技巧,岩斜区脑膜瘤可达到最大程度切除肿瘤和尽可能减少术后神经功能障碍之间的平衡。但本文为回顾性研究,存在选择差异,仍需多中心、大样本前瞻性研究证实。