肖像画创作的“潜规则”

林凤生

肖像画是人们喜闻乐见的画种之一。不过,肖像画创作中有一些不成文的“规定”,你可能并不知道。

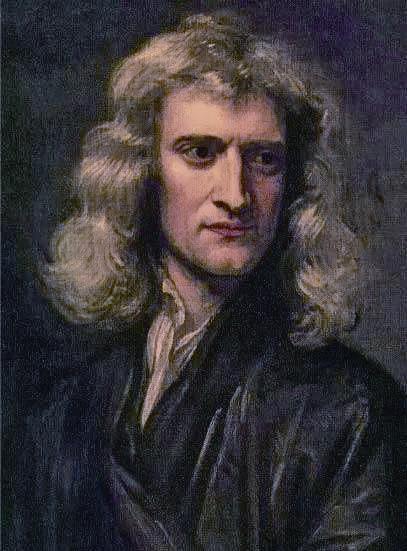

英國著名肖像画画家内勒1689年为大科学家牛顿画过一张肖像,是以牛顿的头部和胸部肖像为素材加工而成的。

在画里,牛顿真是一位大帅哥!画家根据牛顿本人的要求,把他的眉毛加粗,使他显得更有精神;将眼睛画得深邃,使他显得更有洞察力;还将他的鼻梁画得更高。

这是为什么呢?原来,画家在创作肖像画的时候也需要遵守“潜规则”。就像艺术史中所说:“在16世纪前后,艺术家要更多地听取和依从委托人的具体意见与喜好,把满足委托人的要求看成是自然而然和天经地义的事情。”所以,画家常常会根据委托人的要求对人物做一些美化,而不是一味地追求相似。这很好理解—现在的人拍一张普通的大头照也要利用光线、挑选服饰、化妆打扮,还要在打印之前去除照片中人物脸上的皱纹或瑕疵,何况几百年前画一幅肖像呢!那可不是一件寻常的小事。

对于内勒画的牛顿像,学者法瑞说:“在150年中,牛顿最广为人知的肖像画版本将他刻画成一位成功的、着装考究的、和蔼的绅士,这与现代文献中关于牛顿尖刻、沉迷于科学的记录相去甚远。牛顿的形象逐渐变成科学天才的形象模板,‘规定了一位高超的科学家的面貌应该具有什么样的特征。”

除此之外,学者古德也撰文指出,卡罗琳·赫歇尔和玛丽·萨默维尔两位女性科学家的形象,也不是她们本人的真实再现,而是被画家、传播者和科学史家等共同建构起来的。

关于肖像画是否要酷似人物的原貌,自古以来就有两种主张。米开朗琪罗认为,画像不必酷似人物的原貌。

有人说他创作的美第奇公爵雕像不像公爵本人,米开朗琪罗回答:“千年之后,谁还能看出像还是不像啊!”创作的时候,米开朗琪罗会更多地考虑人物的形象与他的身份是否契合,至于与他的容貌有几分相似倒显得无关紧要。他的成名作《大卫》,据说是以他的忘年好友为模特的,恐怕那人也未必有作品中那样一身好肌肉。

事实上,米开朗琪罗的话也有一定道理。圣贤的模样谁也没见过,但画家凭想象画出来,得到大众的认可,便成了标准像。

多数画家对创作肖像画的这套“潜规则”都心领神会。提香为一位重要的委托人—收藏家伊莎贝拉·德·埃斯特—画肖像时,伊莎贝拉已年届62岁,仍被画得如同少女一样。著名画家大卫画的拿破仑器宇轩昂,根本不像是一个矮个子。毕加索也不在乎肖像画是否形似模特。他用立体主义的手法给画商威廉·伍德画像,把伍德的脸和身体分解成支离破碎、棱角分明的多面体,让画商很不乐意。后来,毕加索只得用写实的手法重画了一幅素描像给伍德。

当然,也有画家追求形似。伦勃朗画自画像时就从不掩饰自己的缺点,所以哈佛大学医学院的利文斯通才从这些自画像里发现伦勃朗一只眼睛斜视。

西班牙宫廷画家委拉斯开兹在给教皇英诺森十世画像时,将其阴险奸诈的面容、神态表现得淋漓尽致,教皇见了悻悻地说:“画得太像了点儿。”

19世纪画家热里科与法国精神病学家若尔热密切配合,对精神病患者的特征进行了一系列研究。他绘制的5幅精神病人的肖像极其传神,不仅对绘画,对于精神疾患研究也有重要的价值。

(摘自上海科技教育出版社《名画在左,科学在右》,夕梦若林荐)