雅砻江两河口水电站过鱼工程集鱼地点选择研究

陈 明 曦, 许 莉 萍, 吴 迪, 郎 建, 吕 海 艳

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司, 四川 成都 610072)

0 引 言

随着国家西部大开发的不断推进,大量水电工程的兴建对西部地区的经济与社会发展起到了巨大的推动作用,但引起的生态问题也日益突出[1]。水电工程拦河筑坝,对鱼类最直接的影响为阻隔效应。工程建成后由于大坝的阻隔,连通的河流生境被分割成不同的片段,鱼类生境的片段化和破碎化导致大小不同的异质种群形成,种群间基因不能交流。种群数量较大的鱼类,群体间将出现遗传分化;种群数量较少的物种将逐步丧失遗传多样性,危及物种长期生存,导致种群灭绝的概率增加[2]。

为了恢复江河水生群体之间的天然联系和减缓对鱼类阻隔的影响,修建过鱼工程是水电工程开发建设鱼类保护的重要措施之一,也是恢复工程影响河段鱼类资源的重要途径之一[3]。

1 两河口过鱼工程概况

两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内,其工程开发任务以发电为主,兼顾防洪。电站总装机容量为3 000 MW。工程采用堤坝式开发,挡水建筑物为砾石土心墙堆石坝,最大坝高295 m。水库正常蓄水位2 865 m,相应库容101.54亿m3,死水位2 785 m,调节库容65.60亿m3,具有多年调节能力。工程枢纽平面见图1。

两河口过鱼工程采用集鱼槽式集鱼+升鱼机提升+AGV小车(Automated Guided Vehicle)运输过坝+运鱼船放流;主要过鱼对象为齐口裂腹鱼、长丝裂腹鱼、四川裂腹鱼、短须裂腹鱼4种鱼类,兼顾过鱼对象包括厚唇裸重唇鱼、黄石爬鮡、短尾高原鳅、软刺裸裂尻、山鳅、青石爬鮡等;过鱼季节为每年的3~9月,其中5~8月为主要过鱼时段。

2 集鱼位置选择的重要性

集鱼位置的选择在过鱼工程设计中具有重要的作用。国内外有关研究表明,鱼类能否快速地发现和准确进入鱼道进口,是鱼道能否成功运行的关键因素之一[4]。进鱼口位置的选择成为影响过鱼设施运行成败的关键[5-6]。

合理的进鱼口位置可以有效提高过鱼效率,但在实际工程中由于对鱼类生态习性等方面的认识不完善,同时关于过鱼工程集鱼地点以及进鱼口结构的相关研究还较薄弱,因此,在不少工程中鱼类进入鱼道较为困难,导致诱鱼效果较差。两河口过鱼工程采用集鱼槽集鱼,其集鱼地点选择的合理性对于其运行效果同样起着关键作用。

3 两河口过鱼工程集鱼地点

3.1 技术路线

国内过鱼工程设计中为了确定集鱼地点,一般需开展鱼类游泳能力测试[7-9]与流场分布水工模型试验研究工作[10-12]。国内科研单位也开展过相关的鱼类集群效应观测[13-15]。

根据已有的研究成果,拟定两河口过鱼工程集鱼地点确定的技术路线。开展主要过鱼对象的游泳能力测试,获得主要过鱼对象的暴发游泳速度。开展坝下河段流场模型试验及三维数值模拟,结合主要过鱼对象游泳能力测试成果,分析电站建成后,各典型发电工况条件下发电尾水是否对鱼类上溯形成流速屏障。在主要过鱼季节,在坝下河段开展鱼类集群效应观测,分析研究鱼类聚集的区域,对水工模型试验研究成果进行验证。最后分析工程布置条件、地形地质条件、泄洪雾化影响等多方面因素,最终确定最佳的集鱼地点。技术路线见图1。

图1 技术线路图

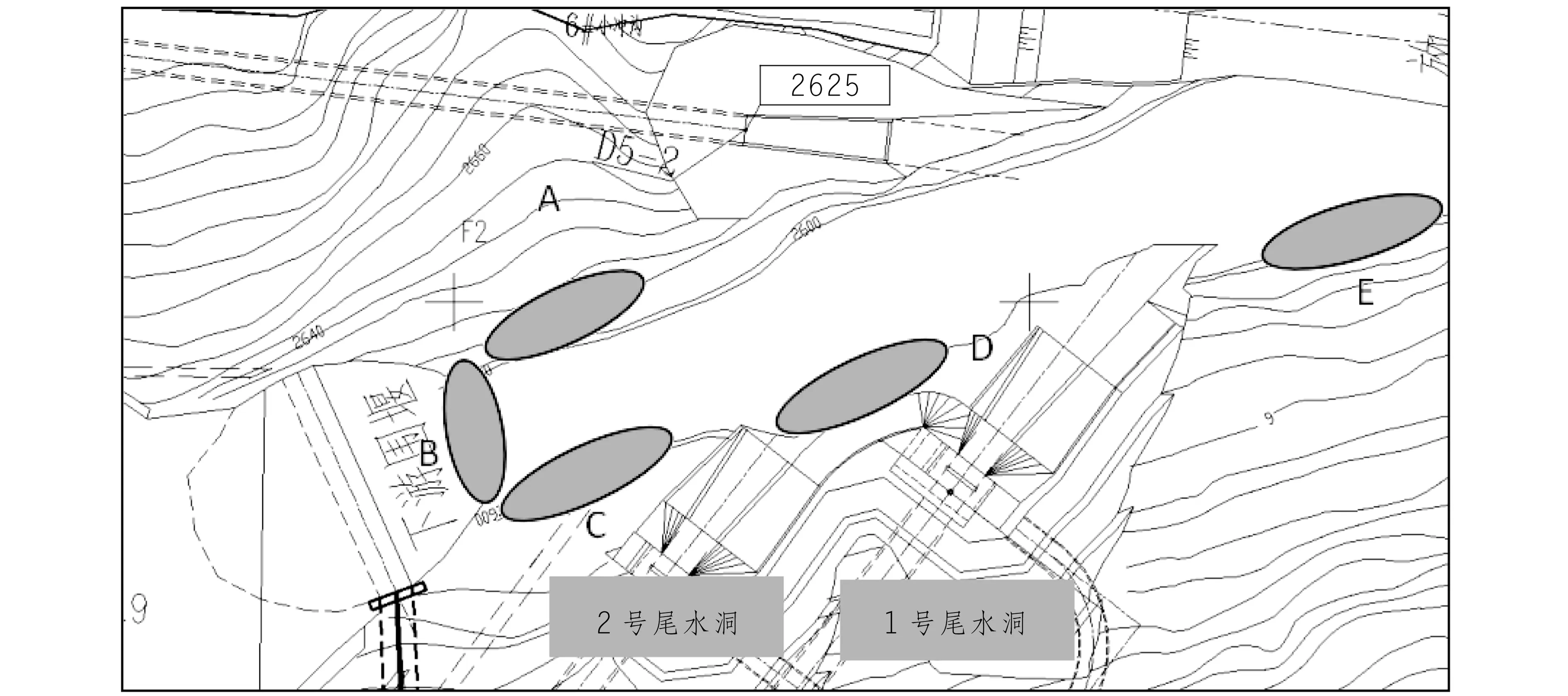

3.2 初拟集鱼地点

根据国内外工程设计经验以及相关的导则与规范,集鱼地点通常选择在泄水闸、电站尾水、生态放水口等经常有水流下泄处,或鱼类洄游路线及经常集群地附近;同时,进鱼口位置的选择还应当考虑尽可能放置在鱼类可能上溯到的最上沿;但河段中若存在鱼类的流速屏障,进口不应布置在屏障的上游。根据以上布置原则,结合两河口电站枢纽布置的特点,初步拟定的集鱼地见图2。

注:A-5号导流洞上游(左岸);B-大坝坝趾(下游围堰下方);C-2号尾水洞上游(右岸);D-1号、2号尾水洞之间上沿;E-1号尾水洞下游。图2 潜在集鱼地点位置示意图

3.3 鱼类游泳能力测试

3.3.1 材料与方法

测试装置采用丹麦LoligoSystem公司生产的游泳水槽SW10150、SW10050(图3)。测试前对水槽内的流速进行标定,测试期间同步记录溶氧(DO)、水温(T)等参数。

图3 鱼类游泳能力测试水槽构造示意图

测试对象为工程河段捕获的伤残的对象,包括长丝裂腹鱼12尾(体长:8.6~20.4 cm,体重:9~180 g)、齐口裂腹鱼23尾(体长:5.3~23.8 cm,体重:3~175 g)。测试前先暂养24 h以适应实验环境。暂养池和实验装置中用水均取自雅砻江江水,暂养池日换水量约20%。每天换水10 min,保证在测试过程中水体的理化性质与天然水体相近。

3.3.2 测试成果

测试成果见图4、5,长丝裂腹鱼其绝对爆发游泳速度为1.49±0.26 m/s,相对爆发游泳速度与体长的关系为y=-0.344 1x+15.244 (R2=0.622 4);相对爆发游泳速度为9.77±1.72 BL/s。齐口裂腹鱼相对爆发游泳速度为11.75±2.77 BL/s(BL/s:体长/秒),绝对爆发游泳速度与体长的关系为相对爆发游泳速度与体长的关系为y=-0.352 1x+15.63 (R2=0.576 1)。该工程推荐过鱼规格20~40 cm,将体长20 cm代入拟合的公式,可得长丝裂腹鱼最小爆发游泳速度为1.7 m/s,齐口裂腹鱼最小爆发游泳速度为1.68 m/s。

图4 长丝裂腹鱼暴发游泳速度与体长关系图

3.4 坝下河段流场模型试验及三维数值模拟

3.4.1 试验工况

两河口工程下游梯级为牙根一级电站。试验工况分为下游牙根一级未建成以及建成两种工况。其中牙根一级建成条件下选取牙根一级库水位为正常蓄水位2 605 m进行流场分析(死水位2 599 m时,两河口坝下河段的流场情况与牙根一级未建成工况一致)。具体工况选择电站建成后典型发电工况。试验工况见表1。

图5 齐口裂腹鱼暴发游泳速度与体长关系图

3.4.2 物理模型制作

整体模型设计、制作、试验以及数据处理均按《水电水利工程常规水工模型试验规程(DL/T 5244-2010)》规定执行。整体模型为正态模型,比尺1∶30。其相关比尺如下:流速比尺:λv=λL1/2=5.477;流量比尺:λQ=λL5/2=4 929.5;糙率比尺:λn=λL1/6=1.76。水工模型试验上游库区河道模拟高程至2 610 m,下游河道模拟至2 591 m。河道地形模拟范围为下游围堰至1号尾水洞下游540 m。河道地形采用断面法,用水泥砂浆成型。模型过水建筑物(1号尾水洞出口、2号尾水洞出口)用有机玻璃制作。

3.4.3 数值模拟计算方法与网格划分

模拟范围:包括1号尾水洞上游70 m至2号尾水洞下游450 m,总长近750 m河段。建模时,以坝轴线下游530.14 m,在坝轴线A点右侧191.64 m处点(X=3 742 208.479 4,Y=268 998.635 3)为坐标原点;X轴与两个尾水洞出口河段轴线大致平行,指向下游为正;Y轴与河道垂直,指向左岸为正;Z坐标与高程一致。

模型选择及计算方法:建模采用原型数据,模拟工具选用FLUENT软件,计算模型选用Standardk-ε紊流模型,固壁边界处理采用壁面函数法,偏微分方程离散采用有限体积法,动量、紊动能和紊动耗散率插值采用二阶迎风格式。

边界条件:(1)1号和2号尾水洞出口断面采用速度进口边界,以保证入流量为一恒定值;(2)河道下游出口为出流断面,采用自由出流边界;(3)1号和2号尾水洞壁面及河道地形采用固壁边界。

网格划分:沿水深方向网格较密,节点间距为0.4~0.8 m,与水深垂直的方向网格较稀,节点间距为2~3 m。天然情况,机组半发(工况3)的网格单元总数约27.31万个,机组满发(工况4)的网格单元总数约28.7万个。牙根一级水电站正常蓄水位,机组半发(工况3)的网格单元总数约29.7万个,机组满发(工况4)的网格单元总数约30.04万个。数值模拟范围及网格划分见图6。

图6 计算区域及网格划分

3.4.4 试验成果

(1)牙根一级建成前。典型发电工况条件下两河口电站尾水出口河段流态见图7中的(a)-(d)。相应的数值模拟成果见图8中的(a)-(d)。

图7 牙根一级建成前,典型发电工况条件下尾水出口河段流态

图8 牙根一级建成前,典型发电工况条件下尾水出口河段流场数值模拟成果

(2)牙根一级水电站建成后。牙根库水位为2 605 m典型发电工况条件下尾水出口河段流态见图9中的(a)-(d)。相应的数值模拟成果见图10中的(a)-(d)。

图9 牙根一级建成后,典型发电工况条件下尾水出口河段流态

结果表明:数学模型和物理模型模拟结果吻合良好。各发电工况尾水洞对岸沿程存在低流速区,可作为鱼类回游上溯的通道。机组满发时,尾水洞出口河段河心及右岸区域流速较大,但均小于1.67 m/s,未形成流速屏障,不会影响鱼类从该区域回溯上游。其余发电流量时亦未见明显的流速屏障。2号尾水洞对岸上游区域呈相对缓流回流状态,同时,由于坝体阻挡,该区域是鱼类上溯的最上游端,鱼类较易于在此集群。推荐2号尾水洞出口上游左岸(A点)以及大坝坝趾(B点)作为集鱼地点。

图10 牙根一级建成后,典型发电工况条件下电站尾水出口河段流场数值模拟成果

3.5 鱼类集鱼效应观测

3.5.1 观测方法

采用鱼探仪(Sound Metrics 公司制造的双频识别声呐DIDSON)。在尾水出口河段进行定点观测,观测点位如图所示定点连续观测(图11),四个观测点均位于左岸岸边,包括2号尾水洞上游静水区(观测点1)、2号导流洞洞口(观测点2)、1号和2号导流洞口之间(观测点3)和1号导流洞洞口附近(观测点4)。每个观测点设置左、中、右3个观测断面。观测期间电站通过导流洞下泄流量730~770 m3/s。每个观测点为1 d,每天上午、下午及夜间各观测3 h,即9:00~12:00、14:00~17:00、19:00~22:00。

3.5.2 观测结果

观测结果表明从空间上,尾水洞正下方的5号和11号断面鱼类数量明显较其他断面少,其他断面白天观测鱼类数量差异不大,而夜间2号尾水洞上游的1、2、3、4号断面鱼类数量明显增加,特别是临近2号导流洞口附近的4号断面,夜间观测鱼类数量急剧增加。

图11 两河口坝下尾水附近鱼类集群效应观测点位图

图12 定点观测每个断面时均鱼类数量比较

观测结果见图12。观测结果表明,在电站下泄流量730~760 m3/s工况条件下(两河口工程共设置6台机电,单机引用流量248 m3/s,最大引用流量 1 491.6 m3/s)。在尾水洞上游侧区域,即图中的A区、B区及C区分布有较多的鱼类,说明尽管在电站尾水大流量下泄的情况下可能会对上溯鱼类形成流速屏障,但鱼类仍可通过河岸边的低流速区到达尾水洞上游,而后聚集在下游围堰下方,即鱼类将上溯至河道内物理屏障的下方。因此,建议集鱼地点选择尾水洞的上游区域。

3.6 其他因素分析

(1)地质条件。A点位于大坝下游6号冲沟底部,6号冲沟上部边坡开挖抛渣,冲沟中下部堆渣较厚。经前期地质调查,6号冲沟存在发生泥石流的可能,6号沟沟心设置泥石流排导槽,因此沟口不宜布置过鱼建筑物。其余各点岩体位于弱风化、弱~强卸荷带内,岩体质量分类为Ⅳ2~Ⅴ1类,地质条件上相差不大,不存在建设升鱼机系统的不利地质条件。

(2)布置条件。A点处存在6号冲沟,沟心设置泥石流排导槽,受此影响不宜再布置集鱼设施;B点位于坝址下游围堰下方,下游围堰中部处布置有用于导排大坝渗流的量水堰,量水堰左侧至岸边区域具备布置集鱼系统的条件;C点位右岸2号尾水隧洞出口上游,C点与坝脚之间的区域较为狭窄,布置集鱼设施、补水设施以及升鱼机系统存在一定的难度;D点位右岸1号、2号尾水隧洞出口之间,布置条件更为有限。同时,尾水洞出口断面布置构筑物,人为束窄了尾水口出水断面面积,可能对尾水洞正常运行产生影响;E点场地条件较为开阔,不存在布置集鱼系统的制约因素。

(3)泄洪雾化影响分析。两河口水电站为雅砻江中下游的“龙头水库”,工程泄洪具有“水头高、泄量大、河谷窄、岸坡陡、泄洪功率高、下游河道及岸坡抗冲能力较低”的特点。本工程泄洪功率大,泄洪雾化影响区范围广,影响程度深。该工程潜在的集鱼地点中E点位于泄洪雾化区范围,雨强在50 ~ 200 mm/h范围,工程泄洪雾化将对对升鱼机的建筑物与金属结设备产生不利影响。

(4)施工条件。拟选的五个集鱼地点施工条件相当,均需进行水下围堰施工,无本质差别。

3.7 集鱼地点比选结果

参考国内外已有过鱼工程选择诱鱼口位置的经验与原则,该报告拟定了左岸5号导流洞上游(A点)、大坝坝趾(下游围堰下方,B点)、右岸2号尾水隧洞出口上游(C点)、右岸1号、2号尾水隧洞出口之间(D点)以及右岸1号尾水隧洞出口下游(E点)5个集鱼点。通过坝下集群效应观测,在尾水洞上游侧区域,即图中的A、B、C点分布有较多的鱼类。坝下流场数值模拟分析表明各发电工况条件下河道断面均存在低流速区,鱼类可通过这些低流速区上溯至尾水洞上游区域,直至坝脚物理屏障处。受6号冲沟影响,A点不具备布置集鱼系统的条件,B、C、D、E四点均可布置集鱼系统,但C、D两点场地较为狭小,布置上存在一定的难度。其中D点位于两尾水洞出口之间,可能将对尾水洞正常运行产生影响;E点位于电站泄洪雾化区范围内,电站泄洪雾化将对集鱼系统的建筑物和鱼斗、启闭设备等金属构件产生不利影响。A、B、C、D、E五点的工程地质条件以及施工条件相当。

经综合比选,最终推荐B点,即大坝下游左岸,下游围堰下方作为过鱼工程的集鱼地点。

4 结 语

该工程通过鱼类游泳能力测试获得了主要过鱼对象的游泳能力指标,并通过水工模型试验与数值模拟的方式获得坝下流场的分布情况。结合鱼类游泳能力指标,对鱼类上溯的最前沿位置进行了初步判断,进而在坝下进行了鱼类集群效应观测。观测结果表明鱼类较多地聚集在坝下围堰下游侧且观测成果较好地验证了前期的判断。最后从地质条件、布置条件、泄洪雾化影响分析、施工条件对推荐的几个集鱼地点进行了综合分析,最终提出了最佳集鱼地点。该工程确定集鱼地点的工作思路与研究成果对于其他水电工程过鱼设施设计具有一定的借鉴和参考作用。