做思共生:从“有意思”走向“有意义”

张小勤

在苏教版小学科学四年级下册教材中,《摆》一课是作为运动方式来认识的,全课基于“做思共生”理念,指导学生从观察中发现和提出问题,并对问题作出合理假设,学生在合作中设计实验验证假设,在讨论中依据事实作出合乎实际的推论,再应用结论解决生活中的问题。从能力看,本课要求学生能够使用“控制变量”搜集影响摆的快慢的证据,通过测量与记录,遴选实证数据进行定量研究,发展对比实验能力和归纳概括能力。通过“做”科学活动,使得科学“有意思”。通过“思”科学经历,使得科学“有意义”,契合了科学的学习。通过“做思共生”努力实现儿童的科学学习从“有意思”走向“有意义”。

本课教学目标设定为:引导学生找出生活中的摆并制作摆;引导学生有序探究影响摆快慢的因素,体会“变量控制”是探寻因果关系的方法;得出摆的快慢与摆长的关系;运用所学知识解释与摆相关的生活现象。

片段一:了解摆的构成,测量摆动次数

师:这是一根棉线,把它挂在铁架台的横杆上。这是一个重物,将它挂在这根棉线的下方,我们把这个装置就叫作摆。一根绳子下面挂着一个重物,想一想,生活中还有哪些物体也是这样的?

生:风铃、挂件。

生:拳击袋、吊床、秋千、降落伞。

师:刚才大家说的这些物体都和摆有关。摆由两部分组成,上面这部分叫作摆线。现在摆线这么长,可以转动上面的齿轮让摆线短一些,也可以抵住上面的金属杆让摆线再长一些,让摆线可长可短;下面的重物叫作摆锤,摆锤可重可轻。自然状态下,摆是竖直向下的,要让它摆起来,就要把它沿水平方向轻轻拉开,然后自然松开。摆线与竖直方向形成的角,叫作摆角,这个角也是可大可小的。

评析:教师通过演示让学生直观认识单摆,引导他们举例说出日常生活中类似的物品,唤起学生对摆的生活表象,为接下来“做”与“思”的活动提供生活经验。接着,在教师的描述与演示中学生了解了摆由摆线、摆锤和摆角组成。同时有意识地渗透摆线可长可短、摆锤可重可轻、摆角可大可小,为学生下一步探究影响摆的快慢的因素埋下伏笔。

师:刚才了解了摆的结构,现在要想知道这个摆10秒可以摆多少次,需要一个计时的工具。如果我让大家来计时,你们觉得从什么时候开始计时比较好?

生:从每个数字开始比较合适。

生:我觉得最好以秒针快到大格时说一下“预备—放”。

师:怎样才算摆一次?从什么时候数“1”比较合适?

生:一个来回算一次,第一个来回摆完了再数“1”。

师:我們来测试一下这个摆10秒摆多少次。

(师生合作测试,男生计时,女生数摆的次数。)

师:这个摆10秒摆8次,那我们来推测一下,20秒钟会摆多少次?你是怎么想的?

生:我认为会摆16次,时间是原来的2倍,次数也应该是2倍。

生:我觉得13次,因为它会越摆越慢。

师:我们来验证一下。这个10秒摆8次,20秒摆16次,说明摆具有等时性。刚才共同做了摆,学会测量摆的次数。下面就请大家以小组为单位根据提供的材料做一个摆,并测一测你们组的摆10秒摆几次。大家觉得要完成这个实验任务,有什么需要注意的?

生:要分工合作,有人数摆的次数,有人计时。

师:请大家先在小组内进行分工,然后开始实验。

(学生分组测摆10秒摆的次数,教师巡视指导。)

师:各组汇报一下你们组的摆10秒摆的次数。

(8个组依次汇报,教师记录,见表1。)

评析:计时与数摆是接下来探索规律的前提条件。教师选用动画计时钟并强调计时的方法,这为实验数据的真实有效做好准备;教师追问“什么时候才算摆1次”,为后续探究影响摆的快慢的因素,统一“做”的标准,打实“做”的基础。

片段二:探究摆角大小与摆的快慢的关系

师:面对这组数据,你们有什么发现?

生:摆的次数不一样,有的摆得快,有的摆得慢。

师:你认为,摆的快慢可能与哪些因素有关?

生:可能与摆线长短有关,也可能与摆锤轻重有关,还可能与摆角大小有关。

师:为什么说是“可能有关”呢?

生:这只是我们的想法,还没有具体验证。

师:说得对!要想得到确切的答案,就得通过实验来验证。

评析:猜测是学生思维的过程,更是一个推理的过程,针对相同时间内摆的次数不一样,学生从发现并提出进一步研究的问题,自然会做出摆的快慢与摆的结构三要素相关的猜想。

师:刚才我们猜测摆的快慢可能和摆角有关,可能会有什么样的关系呢?

生:摆角越小,摆得越快;摆角越大,摆得越慢。

生:我认为摆角越小,摆得越慢;摆角越大,摆得越快。

师:如果认为摆的快慢与摆角有关,实验中要改变的是什么,不改变的是什么?

生:要改变的是摆角,不改变的是摆锤和摆线。

师:为什么只改变摆角?如果既改变摆角,也改变摆锤,行不行?为什么?

生:不行,因为这样话,结果发生了变化,就不知道是谁在起作用了。

师:对!大家每次做对比实验时只能改变一个因素,保持另两个量不变。我们可以一次做摆角小一点,一次做摆角大一点。谁愿意和老师合作?

(一位学生上台与老师合作。)

师:我们这次先试摆角小一点。这次女生计时,男生数摆。摆角小一点10秒摆7次,摆角大一点也是7次。通过这个实验,大家有什么发现

生:摆的快慢与摆角大小无关。

师:看来,只改变摆角,在不改变摆线和摆锤的情况下,摆的快慢与摆角是没有关系的。

片段三:探究摆线、摆锤与摆的快慢的关系

师:摆的快慢与摆角无关,可能与摆线和摆锤有关。这里有两个实验方案,一个是研究摆锤的,一个是研究摆线的。请各小组选择一个方案,讨论一下你们的想法,并填写在实验记录上。

(学生选择一个方案进行验证。)

师:看看你们的设计方案。(教师通过拍照上传,选择两种方案进行交流)这次要不要考虑摆角?为什么?

生:不需要,因为刚才已经做过实验和摆角无关。

师:对方案做进一步修改,没问题就以小组为单位完成实验。

(学生分组测量摆10秒钟摆的次数,教师巡视指导。)

师:下面来汇报实验现象,请研究摆锤的小组先说。

生:我们组摆锤重的摆了7次,摆锤轻的也摆了7次,结论是摆的快慢与摆锤无关;我们组发现摆锤重的摆摆了9次,摆锤轻的也是9次,结论是摆的快慢与摆锤无关。

师:研究摆锤的其他小组同意这个结论吗?(学生点头)接下来请研究摆线的小组汇报。

生:我们组实验的结果是摆线长的摆了8次,摆线短的摆了6次,我们得到的结论是摆的快慢与摆线有关,摆线越长,摆得越慢;摆线越短,摆得越快。

师:大家同意他们的结果吗?

生:同意。

师:通过刚才的实验,我们发现摆的快慢与摆锤的轻重无关,与摆线的长短有关。摆线越长,摆得越慢;摆线越短,摆得越快。

评析:教师采取排除法,逐步导引学生探寻最终的影响变量(即摆线的长短)。对三个变量的探索都经历假设与验证,教师的扶放程度不一样,学生的参与度有所侧重。对摆角的验证,教师“扶”得多一些;对摆锤与摆线的验证,学生的自主性强一些。学生在假设、设计与验证,在独立思考与合作交流中经历“做”与“思”的过程,逐步探究出影响摆的快慢的因素。教师引导学生从“有意思”的科学走向“有意义”的科学。

片段四:直观体悟摆长与摆的快慢的对应关系

师:刚才操作的都是10秒摆多少次的摆。下面再做一个摆,测一测做的这个摆15秒摆多少次?请大家拿出信封里的器材,开始实验。

(学生分组做摆与测这个摆15秒钟摆的次数,教师巡视指导。)

师:请每组将测好的摆拿到前面来,摆了几次就挂在对应的位置。(每组派人将摆挂至相应的位置)这就是刚才每个组实验的结果。刚才有几个摆我们没有测试,请大家猜一猜,15秒钟摆12次,这个摆锤应该在什么位置?

生:比11次高,比13次低。

师:还有剩下没做的,你能猜出来吗?

生:我觉得应该越往前摆线越长,越往后摆线越短。

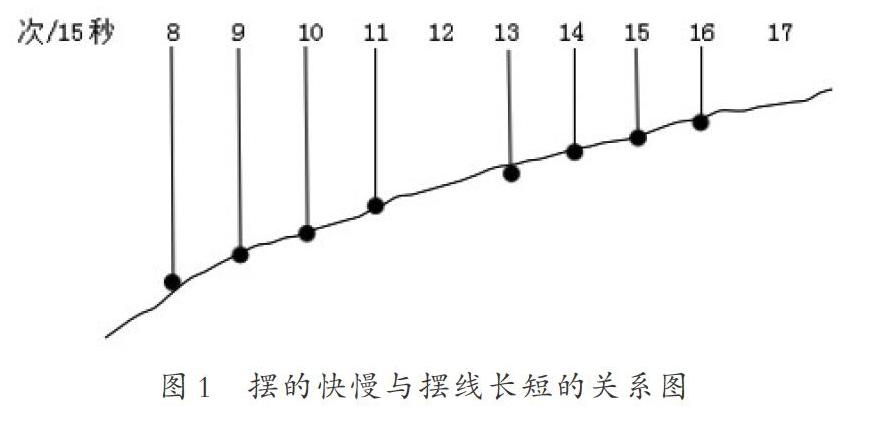

师:大概在这个位置吗?(标示摆锤位置)如果把摆锤所在的位置用线连起来,就形成了这样一条曲线,这条曲线蕴含着一定的规律。透过这种规律,我们可以预测还没有得出的实验结果。另外,从这条线上还可以直观地看出,摆的快慢与摆线的长短有关。上面是摆的次数,下面是摆的长度。摆的次数越少,摆线就越长;摆的次数越多,摆线就越短。

评析:此时教师提供了有结构的材料,学生用教师给定的摆线,测出该摆15秒摆的次数,将其挂在对应的位置,15秒摆12次和17次的摆没有测试,教师有意为之,学生在分析8组数据的基础上,很容易推测出15秒摆12次和17次的摆锤位置。通过数形结合与直观图示,让学生形象地体悟摆的快慢与摆线长短的关系(如图1),将“有意思”的科学经历提升为“有意义”的科学经验。

片段五:联系实际解决问题

师:学了知识就要在生活中运用。请看屏幕(如图2),在自然状态下,用哪个秋千比赛更公平?为什么?

生:用左边的比赛公平,因为右边的线不一样长。

师:我们就用左边的秋千比赛,如果一个胖子坐在这个秋千上,相同时间内他摆得会不会比瘦的人慢呢?为什么?

生:不会。因为摆的快慢与摆锤的轻重无关。

师:如果一个力气大的人在这个秋千上比赛,力气大可以摆得很高,摆角就大,他会不会摆得更快呢?为什么?

生:不會。因为摆的快慢与摆角的大小无关。

师:是的。在自然状态下,摆的快慢只和摆线的长短有关,与摆锤的重量、摆角的大小无关。这里有一个摆钟,它的时间快了怎么办?慢了呢?

生:快了就把摆线调长一点,慢了就把摆线调短一些。

(教师在展台上调试摆钟的摆长。)

评析:学生运用所学知识,判断与解释“比赛用秋千”的公平性问题,学以致用,通过解决问题检验学习效果。尝试解决摆钟快慢的问题,与课文呼应,既是点睛之笔,同时也完善了课堂教学结构。

总 评

本课致力于使学生的“做”更“有意思”,使学生的“思”更“有意义”,做思共生彰显出儿童的科学与儿童的学习的紧密对接、转化与融合。本课呈现出以下四个特点:

从课堂结构看,让学生在40分钟经历完整的探究过程,即提出问题(摆的快慢与什么有关)——猜想假设(摆的快慢可能与摆线、摆锤和摆幅有关)——实验设计(进行变量控制与验证)——分析数据(摆的快慢与摆线有关,与摆锤和摆幅无关)——拓展应用(解释生活现象)。在探究过程中培养学生分析与综合、归纳与概括的能力,突出变量控制与因果分析。这样的结构促进了学生对知识的本质理解。

从教材使用看,本课努力践行“用教材教”的理念。首先基于教材,尊重教材,把教学着力点放在对摆的组成和特点的认识以及对操作的体验、感悟和内化上。其次,教师对教材进行了适当的超越和有效的生成。从学生操作水平和控制变量实验的能力出发,在操作技能方面进行引领与示范,在变量调控方面由扶到放,通过扶调整变量的数量,减少无关变量,凸显因果变量,降低实验难度,增强实验效果。

从材料选用上看,“工欲善其事,必先利其器”,教师为学生提供了有结构的材料。教具更多的是为完成观察与实验的任务,而有结构的材料则是完成完整的探究过程的基础。教师提供的摆长是共同但有差异的,学生凭借有结构的材料之间的关联性完成“认识摆—操作摆—验证摆—总结摆—应用摆”这个过程。特别是有结构材料的使用为学生控制变量实验起到支撑作用,为“有意义”的“思”奠定了基础。直观与抽象互补,获取与内化共进,理性与感性互动。

从学习方式看,组织了基于“思”与“做”的“有意思”的科学活动。“思”即思考、思维,是源于实践的认识,教师创设了10秒摆多少次的情境,使学生身临其境,触景生情,广泛联想,产生问题,合理猜测,将“为什么”的问题转化为“怎么样”的问题,进而产生求证的行动。“做”即求证,是用实践检验认识,让学生用事实和数据来说明“摆的快慢与什么有关”,“思”催生了“做”的动机,“做”促进了“思”的全面,“说”外化了“做”的内涵。