促进学生深度思考让学习真正发生

管淑君

学生的科学探究能力与其科学思考的深度密切相关。在教师的启发引领下,学生将获得的原始信息,通过大脑的分析整理,加工成完整、清晰、有条理的知识,并联结到他们现有的认知结构上。深度思考就是思维的深加工,也是学生巩固、转换和内化信息的过程,是通往理解、领悟、运用的通道。在执教六年级下册第三单元《化石告诉我们什么》一课时,我尝试通过多种途径促进学生深度思考,有效提升学生的科学素养。

由单层到梯状,提升思维层次

注意、参与、互动和交流、共同解决问题、利用有意义的想法、逻辑思维是思维能力的六个单层,它们以梯状上升,从简单到复杂,从低级到高级,形成儿童思维发展的规律。根据这一规律,我们应从儿童本身出发,考虑到年龄及生理心理特点,让他们通过直接参与、互动进行直观体验,再经过交流,共同解决问题,培养其逻辑思维能力,提升思维层次。

教学片段:制作印迹化石

师:印迹化石是怎样形成的呢?你们能用黏土、贝壳、树叶这些材料来说明吗?

(学生讨论交流,他们用贝壳或树叶在黏土上用力摁一下,留下痕迹,黏土干了之后,就可以形成化石模型。)

师:在制作时有什么需要注意的呢?

(根据学生的回答,教师利用投影出示制作步骤。)

师:科学家们发现,被发掘出来的很多化石,都分布在不同的岩层中,这是为什么呢?(利用投影展示不同岩层中的化石。)分小組讨论说一说。

生:可能有的动物先死去,比较早地形成化石,而有的动物晚一些,所以形成的化石也晚一点。

师:(拿出一组的化石模型)过了几百万年,又有一些动植物死去,或在松软的黏土上留下印记,这时形成的化石在原先形成化石的什么位置上呢?

生:上面。

(教师拿出另一组的化石模型放在第一组的模型上。)

师:又过了几百万年,又有新的化石形成,这些化石呢?

生:在第二组的化石上面。

师:以此类推,随着不同年代的化石形成,最早形成的化石就出现在了最底下,这么一层又一层形成的岩石,就是岩层。不同时代的化石就分布在了不同时期的岩层中。

小学生的思维以具体形象思维为主。课堂中,教师并没有局限在只让学生理解印迹化石的形成上,而是与教材描述相结合:化石分布在不同的岩层中,如果把不同年代的岩层比作一本书,那么化石就是书页中的特殊文字。通过把各组的印迹化石模型进行叠加,让学生理解岩层的概念,同时也明白了化石与它周围的岩层属于一个时期,为后续认识化石的作用打下基础。这样的设计,使得这一活动从单层的思维——直观体验化石模型的制作,认识化石的形成,进阶到梯状的思维——理解化石是“书页”中的特殊文字。学生在深刻理解知识的基础上,把握各知识间的关联,并适时迁移和应用。

由表象到深层,内化思维深度

随着年级的增长,学生的思维形式开始从形象思维转变为抽象思维。自我意识也已初步形成,能对自己的认知活动和思维过程进行初步的监控和调节。教师的适时点拨引导,能让他们的思维得到有效提升。课堂上,学生能抓住某一点,集中注意力,由表象到深层,深入持久地思考,从而获得更深刻的理解。

教学片段:化石的形成

师:刚才我们通过视频、文字,对恐龙骨骼化石、其他动植物印迹类化石以及琥珀等化石的形成过程有了一定的了解。那么,现在你们能用一些关键词来概括化石形成以及它们被发现的过程吗?

(小组讨论交流。)

生:我们组的关键词是死亡、硬组织、掩埋、矿物化、地壳运动、暴露。

生:我们组的关键词是硬组织、保存、包围、矿物化、上升、坍塌、暴露。

师:大家有没有不同意见?

生:我们觉得死亡不是关键词。因为有的化石是印迹化石,它可以是动物活着的时候,活动留下的痕迹。

生:我们觉得硬组织也不是。因为像琥珀化石,它是生物整个被包裹了,不管是硬组织还是软组织,都包在里面了。

生:我们觉得掩埋和包围也不是,印迹化石是动植物留下的遗迹,“包围”这个词不合适。如果掩埋的话,印迹就消失了。

师:那这样一来,关键词就只剩保存、矿物化、地壳运动、上升、坍塌、暴露。对于这些词,大家还有没有其他想法?

生:地壳运动和上升、坍塌、暴露都讲的是化石被发现,所以可以用一个词概括。

师:你们认为这几个词可以用哪个关键词概括?

生:暴露。

师:化石形成及被发现的过程,我们可以用这几个关键词来概括:保存、矿物化、暴露。谁能用自己的语言来解读一下这些关键词?比如,什么被保存了?什么被矿物化了?怎样暴露出来了?

生:古生物的残骸、遗迹等被保存下来,在周围的沙土、岩石里被矿物化,通过地壳运动暴露出来。

教学中,学生在对化石形成有了一定的感性认识和整体把握后,教师让他们用关键词提炼化石的形成过程,使他们能真切领会到化石的共同特点,感悟化石形成的过程。用这一方法,让学生对各类化石的形成过程的认识,从表象到深层,有了更深层次的思考。在各组交流的过程中,不仅锤炼了学生的语言表达能力,也把科学学习推向更有深度的领域。

从孤立到联系,建构思维系统

图形、符号等形象直观的事物更符合大脑的理解和记忆,思维导图就是这样一种可视直观的有效学习手段,它让原来孤立的知识点形成有联系的、系统的知识网络,能够有效帮助学生用创新的视角思考问题,以此来提高他们的探究能力。

教学片段:化石的作用

师:通过化石除了能了解到古代生物的形态和习性外,科学家还可以了解到哪些信息呢?

(学生猜测。)

师:老师为大家准备了一些有关化石作用的资料,有关于地质变化的,有关于气候变化的,还有关于生物进化的。你们想研究哪个方面的呢?大家可以自主选择。

(教师分发资料,指导学生阅读、分析。)

师:现在请研究鱼龙以及太行山贝壳化石的小组发言。在什么地方发现了化石?大家想到了什么?

生:在太行山上发现化石,我想到可能太行山这个地方原来是一片海洋。

师:也就是说环境发生了改变。看来,通过化石,我们还能知道动物曾经的生存环境是怎样的。那么,为什么大海会变成陆地呢?

生:可能是太行山那个地方发生了火山或者地震等地质变化,让那里的陆地升高,海的地方变成了高山。

师:看来,通过研究化石,我们还能知道地质变化会改变动物生存的环境。下面请研究猛犸象化石的小组展开发言。撒哈拉沙漠里面发现了鳄鱼化石。这个发现让大家想到了什么?是什么原因使得它的生存环境发生了改变?

生:我想到撒哈拉沙漠原来可能不是沙漠,而是河流,那里生活着鳄鱼。

师:是什么使得猛犸象灭绝的?为什么它的生活环境会发生变化?

生:气候变化以及新特种的出现。

师:所以,新物种出现常常也是造成生存环境变化的一个原因。再请研究马的演变小组汇报。最早的马是什么样的?从古至今,马发生了什么变化?为什么会发生这些变化?

生:最早的马和现在的狗差不多一样大,后来马的体形越来越大,而且它们的脚趾也不同了。我认为肯定是它们生活的环境在不断变化,它们为了适应环境,所以慢慢改变了自己的样子。

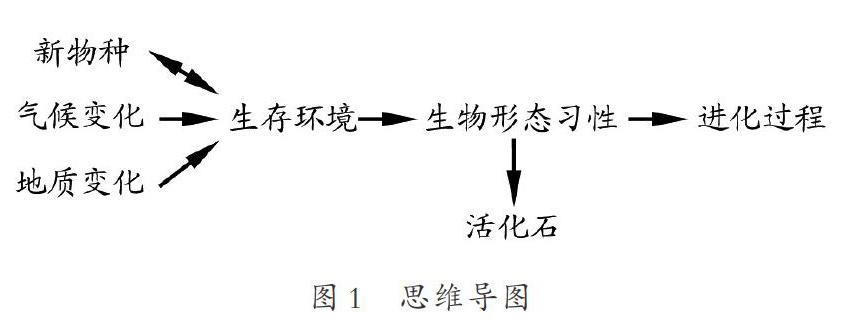

师:我们通过研究各个时期马的化石,发现了马的进化过程。现在,我们将各个知识点联系起来,用箭头表示如图1。

教师让各组先通过一个个孤立的资料来认识化石的作用,再通过讨论、思考,把各个孤立的资料所显示的化石作用,通过思维导图形成系统的认知,将各个资料的全部潜态、显态信息,用知识结构、系统思考等方式组成一个统一的有机整体,以思维导图反映事物间的联系,为学生建构思维系统,以提升科学核心素养。

通过本课的教学分析,可以明确地认识到,只有当学生的已有经验与新信息形成有效连接时,他们的思维层次才能得到提升;当学生能用准确的语言有序地表述化石的相關信息时,这就意味着学生的思维已经从表象深入到了深层,有了更深层次的思考。当学生对单个的事例进行分析,让原来孤立的知识点形成了系统的知识网络,从而构建了思维系统,这表明深度的学习思考成功了。如此,学习便真正发生了。