黄海绿潮暴发期间浒苔沉降研究进展*

刘金林 杨晓倩 李继业 文钦琳 刘 炜 宋文鹏 何培民,3 张建恒,3#

(1.上海海洋大学海洋生态与环境学院,上海 201306;2.国家海洋局北海环境监测中心,山东 青岛 266033;3.江苏省海洋生物产业技术协同创新中心,江苏 连云港 222005)

近年来,我国海域生态灾害频发,对海洋生态系统的健康及稳定造成一定冲击。长江口附近海域暴发的赤潮在危害渔业资源的同时,释放的藻毒素也对海域生态造成剧烈破坏[1-2]。大规模暴发的金潮、绿潮等[3-4]引起的生态灾害及次生灾害更为严重,我国渤海、黄海、东海等海域已持续多年出现绿潮规模性暴发,对海域的生态系统及沿岸地区的生态景观等造成较大破坏[5-6]。其中,浒苔(Ulvaprolifera)是引发我国渤海、黄海等暴发绿潮灾害的主要物种[7-9]。浒苔是归属于绿藻门(Chlorophyta)、绿藻纲(Chlorophyceae)、石莼目(Ulvales)、石莼科(Ulvaceae)、石莼属(Ulva)的一种大型藻类,世界范围内已知的石莼属物种共有70余种,是引发绿潮暴发的主要优势种类[10-12]。全球范围内由石莼属藻类引发的绿潮暴发频率以及地理分布范围均呈显著增长趋势[13],浒苔在全球范围内约有20余亚种,分布较为广泛。

我国黄海绿潮已持续10余年大规模暴发[14-16],浒苔是引发黄海绿潮暴发的主要优势物种。黄海绿潮暴发不仅规模巨大且持续时间长[17]825,给江苏及山东沿岸地区造成巨大的经济损失,对生态系统、景观以及养殖业等产生了严重影响[18-20]。黄海绿潮暴发期间,大量藻体最终以沉降形式进入海区,目前有关沉降绿潮藻对海域生态影响的研究相对较少且不全面,因而迫切需要对此开展深入的研究及总结。本研究依托现有文献,以优势绿潮藻物种浒苔为代表,总结了黄海绿潮藻主要去向及影响,并着重关注浒苔沉降的影响因素,为将来黄海绿潮灾害防控工作提供建设性意见。

1 黄海绿潮藻的主要去向

1.1 进入岸滩堆积

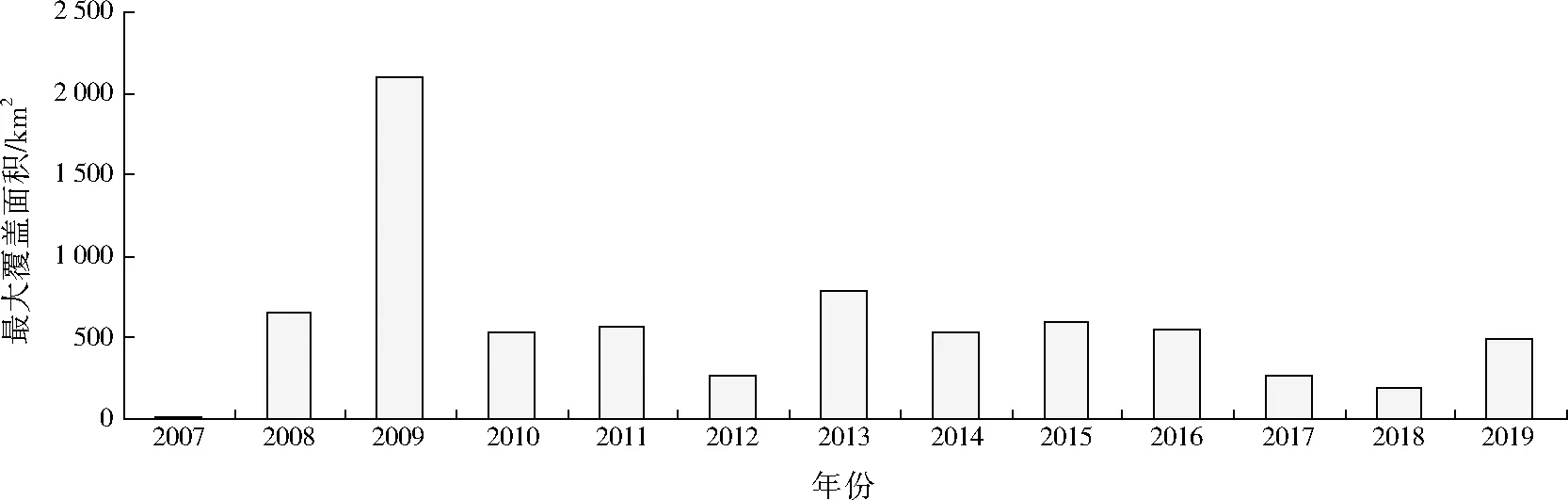

黄海绿潮暴发规模庞大,2007—2019年绿潮最大覆盖面积统计见图1。风场驱动下的海洋表层流场是浒苔漂移路径变化的主要原因[21],[22]1472。绿潮藻于每年6月进入山东半岛近岸海域,受海风、海流等因素的影响大规模登陆青岛附近海岸[23]409。山东的岸滩浒苔清理工作主要集中在重点旅游区域,而绝大多数非旅游区域的岸滩浒苔则由群众自发组织清理并用于资源化利用,或者不进行清理自然堆积在岸滩。岸滩堆积浒苔在分解过程中会生成二甲基硫醚和硫化氢等恶臭气体,同时也对海水养殖、海陆交通等带来损失及影响[24-25]。胡炜等[26]调查发现,近岸区域堆积的绿潮藻会导致刺参出现过度应激与死亡现象,给刺参养殖业造成了巨大损失。

1.2 船舶打捞后资源化利用

自2008年起,山东政府已连续13年开展黄海绿潮藻打捞工作,主要打捞区域集中在青岛附近海域。起初,打捞的绿潮藻主要采用集中填埋的方式处理,随着新型打捞设备及去盐等技术的开发与应用[27],目前已形成由打捞、脱水、打包、转运和资源化利用等环节构成的产业链[28]。以2019年为例,截至8月4日,浒苔无害化处置基地已累计商业化处置浒苔约23.8万t,其中以生产浒苔粉、浒苔有机肥等粗加工产品为主。

此外,浒苔在其他领域也具有较广泛的应用。王淑贤等[29]从腐烂浒苔中筛选出一株可高效降解浒苔纤维素的微生物菌株,用于提升浒苔发酵产乙醇的产量;张明等[30]研究发现,在250~350 ℃下对浒苔进行炭化处理,生成的生物炭对水中萘等有机污染物的吸附作用明显增强;高翔等[31]的研究表明,浒苔干粉能够发挥显著的助凝作用从而提升有机高分子絮凝剂的絮凝效果。赵卫等[32]利用浒苔制备纳米纤丝化的海藻纤维素和高比表面积气凝胶材料,在新材料制备方面应用前景广阔。大型藻能够有效抑制赤潮的暴发[33-34],韩秀荣等[35]发现浒苔提取物中含有可以影响赤潮藻类生长的克生物质,且克生作用具有明显的浓度效应。浒苔潜在开发价值巨大,有关技术的开发将进一步推进浒苔的资源化利用进程,继而减小因绿潮大规模暴发造成的经济损失。

1.3 沉降入海

打捞上岸及岸滩自然堆积的浒苔仅占暴发总量的小部分,多数浒苔沉降在海面水体表层以下。浒苔因管状中空,藻体内包含由光合作用形成的气泡,继而产生足够浮力[36]。当藻体自身浮力不再足以支撑其漂浮时,处于消亡期的浒苔藻体将于水体中悬浮或沉降进入海底[37]601,在海流冲击及微生物等作用下逐渐碎片化并不断分解,在此过程中将会大量消耗溶解氧并释放出营养盐[17]832,极有可能诱发次生灾害,对海域生态系统稳定产生影响。

总体看来,浒苔的岸滩堆积和沉降入海均易引起大规模次生灾害的暴发,只有大力开发环境节约型、资源友好的浒苔资源化利用技术并投入实际生产应用,才能将绿潮大规模暴发造成的经济损失降至较低水平。

2 浒苔的主要沉降区域

黄海绿潮藻的漂浮时间及输送机制与紫菜养殖模式联系密切,此外其漂浮路径也受风、海流等因素影响[22]1475,[38-40],在不借助特种设备的情况下难以开展水下观测,因此其沉降区域分布较为复杂,较难开展研究。2008年是黄海绿潮大规模暴发的元年,初期未有成体系的联防联控措施应用于绿潮灾害控制,因此2008年的绿潮暴发及影响情况较为接近自然状态。

图1 2007—2019年中国黄海绿潮暴发最大覆盖面积

2.1 沉降区域范围及持续时间

2008年7月,易俊陶等[41]对江苏省盐城市南黄海海域的绿潮藻开展研究,在浒苔沉降的海区打捞到褐色的藻团,验证发现该沉降藻体仍有光合作用,说明藻体依旧存在一定生理活性,从而具备恢复增殖的潜力。同期乔方利等[23]410在北黄海青岛近海表层无浒苔海域处共开展了11次拖网观测,水平拖网深度为20 m,平均拖网浒苔生物量为0.154 kg/m,表明在暴发初期无明显的人为干扰下,青岛近岸等处也是黄海绿潮藻的沉降区域。上述研究也进一步说明,从南黄海至北黄海的绿潮藻漂浮流经区域均是其沉降范围。

2013年1—4月,HUO等[42]在江苏省定期开展船舶监测,1—2月在如东和大丰等断面发现一定数量的沉降藻体,种类包含浒苔、曲浒苔(Ulvaflexuosa)以及缘管浒苔(Ulvalinza),但3—4月仅采集到极少量的沉降藻体且种类均为浒苔,由此判定绿潮暴发前的少量沉降藻体不是构成大规模绿潮暴发的主要原因;5月大量的绿潮藻自周边紫菜养殖筏架区脱落后,由于光照、温度等条件适合[43-44],浒苔大规模暴发并持续输入至山东省近岸。而8月绿潮藻自海面消失之后,进入水面以下的浒苔藻体仍将以悬浮或下沉进入海底的状态继续存在一段时间,对海域生态微环境产生持久影响。

2.2 沉降区域追踪

自2009年起,成体系的联防联控措施被应用于绿潮灾害控制全过程,如在海面布置拦截网及开展打捞作业等。研究人员连续多年在青岛近岸海域多个固定站位开展沉降浒苔监测,仅在个别站位采集到少量的沉降浒苔藻体。此外,近几年在青岛附近多个海湾开展的垂直拖网作业也未能采集到大规模的沉降浒苔。与2008年的调查结果[23]410对比可知,大规模的人工提前打捞行动等可能促使近海海域的沉降浒苔生物量大大降低,继而减小了青岛近岸海域暴发次生灾害的可能性。

2015年8月,GENG等[45]在黄海、渤海海域采集了大量沉积物样品,利用沉积物中的28-异褐藻甾醇作为生物标志物追踪黄海绿潮藻类的沉降区域。结果表明,2015年绿潮藻主要沉降于荣成市以南的外海处(122.66°E,36.00°N),该方法从化学的角度追踪了沉降浒苔的主要沉降区域[46],结合近几年开展的拖网等调查情况可以判断,该结论与实际调查结果基本吻合。

总体而言,当前绿潮藻的主要沉降区可能位于距离岸边较远处的海域,但沉降浒苔对山东近岸居民生产生活等的具体影响程度依旧未能得到有效评估;此外,目前仍需要使用船舶验证等方式进一步判断化学追踪结果的准确度,未来应进一步开展浒苔沉降区域的追踪研究,更为准确的生物标志物也亟需开发。

3 沉降浒苔代谢产物的释放与影响

沉降浒苔藻体在分解过程中向水体中释放大量氨氮和磷酸盐等无机盐并消耗溶解氧,继而导致总无机氮浓度迅速升高[47-48]。水体中氨氮浓度的迅速增加将严重损坏海洋动物的呼吸、循环等系统,进一步导致生物死亡,使生物种群数量大量减少,影响生态系统的稳定。另外,藻体分解释放的无机盐可能被赤潮藻所吸收,当生长条件适宜时可能诱导赤潮的形成[49],进一步引发次生灾害。

沉降藻体在分解过程中还向水体释放大量有机物。以2008年浒苔消亡末期为例,受浒苔消亡产生大量碎屑的影响,水体中颗粒有机碳(POC)和颗粒有机氮(PON)都显现出近岸高、远岸低,表层高、底层低的分布特征[50-51]。王雪景等[52]于2016年夏季开展的研究也符合上述结论。此外,绿潮藻对黄海海域叶绿素含量的影响也较为显著[53]。绿潮的暴发及消亡除对环境等造成危害之外,也具备有益的一面。浒苔在漂浮过程中可以有效净化当地海域的水质,如大量吸收双酚类化合物[54-55];而在浒苔消亡末期,大量沉降至海底的生物碎屑也可以有效吸附多环芳烃化合物,从而减少海域中有机污染物的量[56]。总之,沉降浒苔代谢释放的无机、有机产物对环境的影响有利有弊,使黄海海域生态系统长期处于不稳定的状态,急需通过构建黄海海域海底生态监测网对相关影响进行数据监测及有效评估。

4 影响浒苔沉降速率的因素

浒苔的生长及消亡与海表温度、降水和光照等生态因素息息相关。张林慧等[57]调查发现,绿潮藻向北黄海漂移过程中所受的光照强度不断增强,绿潮藻颜色显著变浅且叶绿素含量偏低,可以判断其进入了消亡期并将逐渐下沉。漂浮浒苔藻体独特的悬挂分枝使得其对高光强逆境胁迫具备生态适应性,悬挂分枝的长期存在极有可能延长浒苔的海面漂浮周期[58-59]。而“厄尔尼诺”或“拉尼娜”等事件的发生也可能影响黄海绿潮暴发总体规模及持续时长[60],给绿潮的防控工作带来诸多不确定性以及挑战。

ZHANG等[61]通过分析认为,失去了南黄海海域泥沙的“遮光”作用,北黄海海域较高的透明度及较低的营养盐浓度等使绿潮藻提早进入消亡期,郭丽娜等[62]结合水文气象数据分析,发现雾天偏多、海表温度偏低等因素间接延长了绿潮藻的消亡周期。连续的阴天会造成绿潮藻光合作用效率下降,从而造成藻体浮力发生改变并下沉至海面以下,当光照强度增加、上升流作用以及新的分枝细胞增殖产生气囊等条件下,低活性沉降藻体将重新恢复漂浮能力[37]603。根据2008—2017年遥感影像反演黄海绿潮生消情况,降水不是造成绿潮消亡的最主要生态因子,夏季较高的海表温度(大于22 ℃)与光照辐射强度(大于240 W/m2)抑制了浒苔的生长,从而使浒苔藻体不断死亡下沉[63]。

总而言之,海表温度、降水和光照等生态因子均可能影响浒苔的沉降速率,多数学者仅针对单一影响因子进行分析,相关作用机制仍较为复杂且不够明晰。未来急需开展更为广泛的综合性研究,依托已有数据建立沉降模型,对黄海绿潮藻的沉降过程进行动态模拟,从而进一步完善已有的黄海绿潮联防联控系统,做好我国黄海绿潮灾害预警及防控工作。

5 展 望

黄海绿潮暴发十余年,针对沉降藻体的后续研究关注度较低,且尚未形成具备说服力的综合性生态影响评估报告,未来极有必要对沉降藻体的生态动态影响进行研究;此外,应开发实用型的沉降藻体监测设备并建立绿潮藻沉降模型,构建黄海海域海底生态监测网;后续应深入研究影响浒苔下沉速率的因素,开发出微生物干预等新型手段减小绿潮藻规模并加速浒苔的下沉,从而减少输入至山东近岸的绿潮藻生物量;在黄海绿潮暴发的源头海区开展防控措施方能从根源上控制绿潮藻暴发,减少陆源污染物等的排放方能解决实质性问题。