“港独”的极化机制与过程研究

李捷 李文慧

摘 要:“港独”思潮与运动的形成与发展体现出鲜明的极化色彩。“港独”是香港本土主义的极端形式,香港社会长期存在的结构性二元对立矛盾是其滋长的背景。“港独”的极化机制与过程主要表现为认知极化与行动极端化两个相互增强的层面。一方面,通过香港与内地之间“自我”与“他者”的极化塑造,“港独”在认知与认同层面建构了分裂主义的基础。另一方面,通过意识形态和行为主体的极化,“港独”势力不断推动从社会运动到民粹主义,再到“颜色革命”和恐怖主义的行动极端化。在香港社会严重撕裂、政治高度极化的背景下,“港独”势力正企图以“民主”手段夺取和实现对香港社会的暴力劫持。

关键词:“港独”;极化;本土主义;极端化;民粹主义

中图分类号:D676.58 文献标识码:A 文章编号:2096-3378(2020)03-0045-17

一、“港独”极化问题的提出

香港回归以来,香港的分离主义(“港独”)从无到有、愈演愈烈。特别是自2019年6月以来,其借由“反送中”公然走向台前并肆虐至今。在对香港此起彼伏的乱象错愕乃至愤怒的同时,我们需要从理论角度梳理“港独”产生与发展的动态机理。这涉及对香港在政治与社会变迁过程中结构性矛盾的总结,也涉及香港人对国家文化与政治认同的偏移,还包括对“港独”势力进行认同政治建构及其极端化行为的解释。以动态方法观察和研究香港的新问题和新动向,分析“港独”势力对香港社会的暴力劫持以及研判香港的政治走向,对维护香港的繁荣稳定及国家安全和统一具有重要意义。

整体而言,“港独”思潮及活动的产生与发展除了体现分裂主义的一般规律外,在理论维度中还兼具认同政治、民粹主义、社会运动、极端主义、“颜色革命”等各种色彩。在上述领域的综合性研究中,学界已经对香港社会及政治问题作出有益探索。如在香港政治研究中,学界对国家认同与本土主义之间的紧张关系及其对香港社会运动的影响展开了相关研究。本土认同与社会运动互为激励关系。一方面,社会建构主义理论认为,集体认同感是连接个体、集体行动的组织载体和文化体系的社会建构物;另一方面,运动本身也对身份认同的转变产生了重大影响[1]。如果将“港獨”视作实质性的政治行动乃至“颜色革命”,那么它的政治动员是嵌入社会运动之中的。其机制包括社会分歧与对抗轴线的确立、针对民众展开集体意识的建构与强化、运动的持续组织化过程。“港独”体现出明显的民粹路径:建构“人民”,定位“人民”的敌人,进而确立“人民”对“其他人”的二元世界观,构成民粹主义的内在规定性。这既是民粹主义话语政治的逻辑基础,也是民粹主义反抗性的内在根源[2]。结合认同政治、民粹主义的相关理论,“港独”中社会认同的建构、动员策略明显基于二元对立的价值观基础。

香港本土主义势力以“自我”和“他者”为范畴,进行放大自我同质性与他者异质性的社会建构。一方面,诉诸社会认同建构以论证和增强自我的同质性。随着香港与内地间经济社会发展差距的不断缩小,香港本土主义引以为傲的经济优越感不复存在,他们对两地政治制度及其背后价值理念差异的强调和放大就成为自然选择。在这个层面上,香港本土主义开始强调自我“价值本土”[1]的同质性。另一方面,通过妖魔化内地,排斥一切和内地密切相关的事物,在形塑自我身份认同的同时彰显对异质的排他性。这种排他在政治上涉及对国家主体实施的社会主义制度的污名化、对中央治理权威的刻板偏见,在价值观上全面向西方靠拢,在文化及社会关系中“去中国化”。这种极端本土派的他者异质性建构常常始于情绪的调动,即故意选择最煽情、极端和侮辱的词句来凸显自身的政治倾向,以“勇武抗争”为行动指南并诉诸激烈的排他主义行径。

以二元价值观为基础,“港独”所建构的“自我”与“他者”从根本上存在一种对抗关系。这种二元对抗体现在纵向与横向两个维度。纵向维度的对抗指香港本土主义者对特区政府的对抗。横向维度的对抗指本土主义者对内地同胞的对抗。两个维度的对抗最终都指向主权、治权的归属——国家。国家(中央政府)成为“港独”实施政治动员所确立的政治对抗轴线。但是,仅以上述二元价值观和横纵向对抗关系解读“港独”思潮和行径是不够的。“港独”并非天然形成,它不同于一般认同政治以种族、族群或宗教等身份特征为载体,而根源于香港人身份认同的特性及变迁,同时具有深刻建构性。香港人存在着一种独特的“香港-中国人”身份认同,其中香港人的身份与文化或族群意义上的中国人身份之间存在张力,这种身份认同在社会中构建出一种对趋同与保留独特性之间的“极化态度”[3]。同时,“港独”不同于以单一性议题为主的民粹主义——围绕着某一个不能被体制所满足的要求来动员人民。从当前“港独”的行为特征来看,它已远远超越“要求”的范畴,即“不再在向当权者要求某事物的层次上运作,它想要摧毁他们”[4]。

简言之,“港独”在某种程度上已将内部同质性与外部异质性之间的差异和对立建构推进到极化的程度。这种极化首先表现为以极端本土主义为一端,以国家/中央政府/内地为另一端,体现出强烈的反民族、反国家性质。这种极化同时造成香港社会的内部撕裂。撕裂性均源于内部不同团体对外在“他者”态度的差异,内部撕裂是外部亲“他者”与反“他者”区隔的延续。“港独”议题导致香港社会极化的核心在于分裂与统一的问题,是意识形态和身份认同的极化。更严峻的是,这种认知层面的极化同时推动“港独”内部的极端化。从非法“占中”到“旺角骚乱”,再到“修例风波”持续至今的动乱,它正在以异常暴力和极端的颠覆方式体现出来。所以,对“港独”的研究需要在范式层面进行突破,立足于国家统一与安全的角度来看待香港的政治社会变迁。本文在综合认同政治、民粹主义和社会运动等相关理论的基础上,尝试以极化理论分析“港独”对立型认知建构和极端化路径,以期对其内在机理和深层威胁作出梳理和评估。

二、极化机制的相关理论

极化理论源自社会心理学,随后扩展到社会运动理论并在政治学领域得到广泛运用。内外群体之间的对立和行为倾向的极端化是极化机制在认知与行为方面的两个显著特征。

(一)社会心理学中的群体极化

群体极化的概念最早由詹姆斯·斯托纳在1961年提出。凯斯·桑斯坦则在社会心理学层面对群体极化进行了详细论述。他将“群体极化”定义为:“团体成员一开始就有某些倾向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点。”[5]在一定程度上,群体极化是群体内部协商机制的产物。群体极化是群体内部充分协商、频繁沟通、不断强化共识的结果,这种因相似偏好、观念而结成的群体具有很强的同质性,容易形成心理暗示并相互感染,最终产生极端化的群体意见。但是,这种群体内的协商是非均衡的,因为它首先是一种在群体内排斥异己的现象。

群体极化最直接的后果是观点和态度的极端化。持有相同倾向的人在群体讨论结束之后,更趋向保持原有观点且变得更为极端。群体极化形成于社会隔离机制与群体的自我确信和确认。促成群体极化的社会心理学诱因源于新的信息交流,而名誉感、舌战优势、抱有偏见的辩论、退出机制、社会压力、权威结构、具体境遇、群体思维等促使群体极化进一步发展。群体极化遍布社会政治领域,它们绝非无理性的冲动,而是在社会隔离机制的诱发下理性的自我选择与自我强化[6]。在暴力极端主义传播特别是“自我极端化”的案例中,我们常常可以看到自我隔离、孤立的活动小组,通过群体极化的心理路径急剧地走向暴力。

在信息传媒充分发展的时代,广泛普及的社交平台和网络为相近立场的人群提供了相互沟通的便利,也为发展和巩固已有立场提供了更多机会。这就更容易强化极端群体的封闭性、激进性和极端性。“社交网络的使用者通过一系列对相异观点的筛选和过滤,进而通过在线社交网络的朋友建构机制,寻找与自己政见相同者,最终塑造了一个以自己为中心的观点极化的社会网络。”[7]

(二)社会运动理论中的极化

在社会运动理论中,极化是指抗争过程中诉求者之间政治和社会差别的扩大,以及先前摇摆不定或中立的行为者向一端或两端聚集的趋势。极化一旦发生,就成为影响抗争进程的重要因素,因为它挖空了温和的中心,阻碍旧有联盟的重构,并为未来新联盟的产生提供条件。它甚至为最具体的政策问题注入意识形态内容而使之难以解决,可能导致镇压、武装冲突以及内战的爆发。在社会斗争理论中,极化机制通常与机遇/威胁螺旋、竞争、范畴形成及居间网络等机制共同发生作用[8]。其中,机遇和威胁并非客观的范畴,而是取决于集体归因的类型。竞争主要围绕群体边界而展开。范畴形成造就认同,它影响着斗争参与者的认同。而居间网络则在群体联盟过程中发挥穿梭协调的中介作用。社会运动理论对极化案例的研究,最早涉及法国大革命时期雅各宾派与吉伦特派之间的斗争,即运动诉求者之间的关系。后来,这一机制逐步扩展到美国南北战争、东南亚族群宗教冲突等案例的研究。

(三)政治学中的极化

在政治学领域,极化一般指对某种意识形态所持的截然不同的态度,既是一种状态又是一个过程。作为一种状态是指“对某件事情的观点与理论上最大值的对立程度;作为一个过程是指这样的对立程度随著时间而增加”[9]。现有研究常常以美国两党制为基本研究对象,重点关注两党对峙所导致的政党极化、国会分化、政策措施的分歧,并由两党传递到选民所导致的社会在意识形态及价值观等方面的分裂。有学者将政治极化定义为:“人们在政治生活中的政治态度和政治偏好趋于政治光谱的两极,并且两极的政治态度和政治偏好分歧较大、对立严重。”[10]

政治极化的层次界定一般包含两个方面:一方面,民意和公众态度的分歧甚至极端化过程,或曰大众极化;另一方面,在两党制或多党制政体中,处于竞争态势的两党或多党的主流意识形态滑向两个极端的过程,或者某种极端的意识形态、派系或精英在某个党派地位显著上升甚至占据主流地位的过程,意即精英极化[11]。大众极化与精英极化实质上是相互强化的,现代传媒及围绕着政党竞选产生的竞争推动了两者间的相互激励。随着研究范围的扩大、研究视野的拓展和研究议题的深化,政治学所研究极化的内涵和外延继续延展。它越来越多地涉及包括精英、大众、阶层、信众等不同群体围绕权力、意识形态、文化、全球化等议题导致的分化与对立。

(四)极化的本质与威胁

在极化的主体方面,社会心理学认为极化的主体是小群体,极化效应是小群体决策过程中的一种独特现象;社会运动理论关注运动诉求者之间的分化,政治学则将极化的主体扩大到了社会公众。关于极化的对象,在社会心理学领域,研究者将极化指向观点、态度、立场的极端化或激进趋向;社会运动理论重点关注极化过程中的群体内关系;政治学领域的极化问题不仅指观点和立场的激进,也包括观点两极化中的内部高度同质化。极化的本质及其威胁体现在如下方面。

1.认知层面:异质性与同质性的对立。极化现象包括两个主要向度:一是相互之间的差异性,二是各自内部的同一性。例如,美国的政治极化意味着在意识形态和政策立场上,两个阵营的差异越来越大,同时各自内部的同一性越来越高[12]。政治极化意味着两个政治阵营内部越来越同质化,同时两者之间越来越异质化。回到社会心理学的维度,一方面,群体极化过程中,群体内部非均衡性的协商即排除异己的过程,实质上是一个去个体性的过程。个体基于群体归属与认同的考量,在此过程中放弃自我的观点而选择从众。群体内部的压力机制加强了群体内部的同质性。将一个群体团结在一起所需要的攻击性不仅是对外朝向另一群体的,而且也是对内的,致力于清除将个体区别于群体的差异,即去个体性[13]。另一方面,群体极化必然导致不同群体之间分歧进一步加剧。由于社会区隔机制的作用,秉持固有立场的群体为彰显自我特性,更愿意以极端的立场为标签,放大与其他群体之间的分歧和差异。在这种背景下,群体之间的边界固化且难以跨越。

2.行为层面:从极化到极端化。在心理学上,群体极化源自集体无意识现象。勒庞认为群体心理是一种集体无意识现象,由于群体中的异质性被同质性吞没,约束个人的责任感在群体中彻底消失,群体成为一个不必承担责任的无名氏[14]。在社会运动中,群体的同质性、匿名性成为大众情绪激化和群体冲动的重要条件,在群体极化的背景下,其行为常常朝着暴力化、极端化的方向发展。更进一步,极端主义可视为群体极化的升级版。极端主义无论是在思想方面还是在行为方面,都偏离了常规而选择激进和极端的路径和行动。在认知闭环和群体极化的背景下,群体内观点的偏激化、维护自我同一性和纯洁性的诉求,以及对异质性他者的敌视乃至仇恨,都将催生暴力极端的冲动。像民粹主义、种族主义、分离主义这类政治极端主义,更是群体极化的产物。比如,在一国之中独特的文化或民族地区,那些与其他人分离且有反抗甚至暴力倾向的人,经过协商有可能更加明确地朝反叛或暴力方面发展[15]。如桑斯坦所言,民族仇恨不是人类社会原生的,它并不存在于任何人的血液中。它们往往是一种迅速的、受到群体极化刺激的“民族化”的产物[16]。

从极化发展到极端化,必然对社会政治稳定造成极其负面的影响。极端化在群際情绪、社会认同及价值理念等层面对群体偏激情绪的塑造和推动,不可避免地恶化群体关系,导致社会分裂和政治冲突。在政治层面,大众及精英之间的极化发展到极端化的程度,极易催生民粹主义乃至“颜色革命”,或是国家政治被少数精英劫持。极化与极端化传递到文化、民族、宗教领域,则必然导致严重的民族宗教冲突,或导致恐怖主义、宗教极端主义泛滥。

三、“港独”思潮的实质及背景

“港独”思潮是香港本土主义的极端形式。“港独”思潮滋长并发展为肆虐至今的分离主义运动,其背后是本土主义对香港原有二元对立性社会政治结构的利用和极化。“港独”思潮极化香港本土主义、挑战国家权威,并在香港扭曲的媒体环境中为所谓“香港民族主义”迷思提供了土壤。

(一)本土主义与分离主义

所谓香港本土主义,实质是一种意识形态,也是一种极端化的地域认同。曼纽尔·卡斯特认为,地域认同就是国民对国家的疏离意识以及由此产生的对次共同体认同的常见现象。人们会抗拒个体化和社会原子化的过程,而更愿意在那些不断产生归属感、最终在许多情况下产生一种共同体的组织中聚集到一起[17],于是形成了相应的地域利益共同体及地域认同。早期来港的内地人士建构的“反把他乡当故乡”意识,实质上是一种没有本地认同的意识。“移民”对香港从“他乡”到“故乡”的认知过程,形成了初期的香港本土意识。由于受殖民统治时期针对各种不公的社会抗争运动的刺激,以及从移民社会向本土社会转型,香港的本土化逐步完成,形成了初步的本土意识。

“本土主义”是一种政治理念,与之互为表里的是另一种政治观念——“去中国化”。在“港独”泛起的过程中,受到“新本土主义”思潮鼓动,高度政治化的“香港本土主义”成为分离主义的主要思想基础。“新本土主义”原意是指全球化时代导致的精英势力分化和本土保护主义倾向。近年来,这一运动已发展成为世界范围内的一种具有结构性特征的政治现象。在许多国家和地区,“新本土主义”表现为一种借用“本土”历史文化资源的文化论述方式,后来逐渐演化为一股影响广泛的社会思潮甚至社会运动。“新本土主义”的概念在香港被少数民主派人士借用,他们援引大量西方政治学、社会学经典,包括西方民族主义、文化保守主义、社区社群主义,牵强附会地解释香港本土意识、构建本土认同。回归以来,围绕一系列政治争拗,香港在受殖民统治时期形成的本土意识逐渐去“乡土化”而政治化和极端化,成为构筑“港独”理论的底基[18]。2016年5月,张德江视察香港时指出,有极少数人排斥“一国”,抗拒中央,甚至打出“港独”旗号。这不是本土问题,而是以本土之名行分离之实。基于分离立场上的“本土主义”已逐步脱离了原生的文化属性,逐步政治化并成为国家认同的重要挑战力量。其一,这种地域认同不断强化自身的主体性和独立性,排斥对国家认同的从属身份。其二,塑造和放大自身的同质性,在价值和制度层面放大与国家的差异。其三,强调自身的优先性,以地域范围内的利益优先为原则,罔顾国家利益的整体权衡及不同地区间的协调。

(二)“港独”主义思潮

近年来,“港独”主义思潮泛起,把所谓“香港自治运动”和“香港独立建国”两种略有相似又有差异的话语体系作为基本论述,辅之以借自“台独”的本土主义、本土优先、本土利益等民粹口号。其主要诉求是在政治、社会和文化层面切断香港与内地的联系,实现所谓“香港民族自决”,在香港建立脱离中央管治的独立或半独立的所谓“自治城邦”[2]。在组织方式上,新世代的“港独”组织最初往往借助互联网以快聚快散的形式组成。成员以青年为主,使用从“独立建国”“命运自决”到“全民制宪”“本土优先”等烈度不一的口号标语。随着“港独”的逐步发展,其成员组织开始逐渐规范化、常态化。同时,本土派的抗争运动逐渐向更加激进化、有组织化和暴力化的方向发展[19]。

“港独”思潮在香港的滥觞,标志着香港政治对抗图景中的主要矛盾发生了三项主要转变。其一,香港政治对抗的主题和主要诉求已从20世纪80年代以来的“争民主、争普选”迅速转变为“争自决、争独立”,民主之争转变为统“独”之争。更严重的是,通过投靠英美等国反华势力,香港反对势力公开宣示对国家的背叛。香港的政治对抗超出本地范畴,对国家的统一、安全和领土完整构成直接威胁。其二,香港政治对抗的主要形式从和平、非暴力的社会运动转变成暴力、激进的大规模破坏行动和“勇武抗争”,对社会安宁、公共秩序和特区管治造成直接威胁。其三,在香港反对派政治力量中占据主导地位的“泛民主派”与更年轻且更激进的本土、“勇武”组织加紧勾结,共同形成针对特区和中央政府的反对势力并发起反动活动[19]195。

从根本上说,“港独”思潮及其运动所依仗的激进本土认同既是空洞的,也是狂妄的。由于在文化和政治上不可能割裂与国家的整体性和事实性联系,它只能建立在一系列的否定、对立、反题的基础之上。香港激进本土认同主要涉及三方面的否定:否定制度上对国家的从属,强调自身作为西方文明和制度代理人的身份;否定社会主义意识形态,建构所谓“价值本土”;否定与内地的文化联系,强调自身粤语方言与繁体字等文化特性。在分离主义的语境下,上述否定式的本土认同陷入否定之否定的怪圈。建构在这种双重否定基础上的认同,最终催生了逆反、仇恨和极度的破坏性而非建设性活动。

(三)二元对立与“港独”产生的结构性背景

陈端洪认为“对峙”是香港政治精神构造的基本特征,是理解香港政治的关键[20]。实质上,无论是结构、现象,抑或是群体政治层面,香港政治中的恶性对峙都是一种典型的二元对立。它诞生于香港受殖民统治时期、在回归后一直未得到有效缓解,并在当前香港社会与政治的剧烈变迁中急剧恶化。这种二元对立主要表现如下:

1.本土主义与爱国主义。在港英当局管治晚期,香港的本土意识中开始形成香港人与中国人二元分化的身份架构。在这种身份构建的逻辑里,港人通过经济差距、地缘文化、历史认知、生活方式、语言口音的差异,不断将内地“他者”化,从而逐步形成香港的本土身份意识。自回归以降,港人在构建本土身份意识时更加注重政治和制度方面的因素,形成一套突显政治色彩的香港身份模式。本土意识的政治化,特别是在制度取向和价值层面相对于内地的异质化建构,而成为本土主义。本土主义走到极端,即为“港独”意识,与爱国主义形成二元对立。

2.一国与两制。“一国两制”超越了现代国家所要求的同质性原则,在坚持“一国”前提下,通過“两制”与高度自治保持香港社会及政治的异质性。但是,“港独”势力把“一国”与“两制”二元对立起来,把社会主义制度与资本主义制度相互排斥,把国家主权、中央对香港全面管治权同香港高度自治权对立起来。“一国两制”作为国家治理体系的重要创新,本身已经清楚地界定“一国”与“两制”的关系,但香港的反动势力蓄意制造和扩大两者之间的矛盾。

3.市民社会与特区政府。由于殖民主义造成的畸形权力结构残余,香港经济、意识形态权力的重心并不在特区政府,前者在商业利益阶层,后者在社会,而且依靠西方的意识形态来展开自身的政治论述。在此结构性制约下,香港市民对特区政府的期望与特区政府管制能力之间的鸿沟不断加大,即特区政府无法单独应对经济与民生矛盾,社会在向特区政府发泄各类不满的同时,转向意识形态路径,加大、升级与特区政府的政治矛盾。

4.政治精英的分化。在香港,由于在国家统一、“一国两制”等重大问题上的立场差异,政治精英间的分化达到前所未有的程度。建制派与泛民派之间的二元对立和对抗成为香港政治的结构性因素,也成为香港政治困局的主要源头。相对于现代政治体系中政治派别的“议题主导型”,香港政治这种以反政权的基础性政治对抗为基调的二元对立结构是极其荒谬的。此外,随着民主化的推进,委任治理的方式逐步向选举政治转型,传统的精英主义治港路线不可避免地受到民粹主义和激进甚至极端势力的冲击。在近期香港事态的发展中,泛民与民粹主义、激进主义出现合流倾向。

(四)“港独”煽动“香港民族主义”迷思

社会政治结构的二元对立及各类矛盾的尖锐化,使“港独”思潮得以产生。与此同时,利用这些对立和矛盾,香港政治、文化精英不断以民主化为名,持续进行本土主义及所谓“香港民族主义”的社会建构。精英分子能否鼓动民众的民族主义情绪并实施动员,取决于三个条件:一是他们控制信息来源的能力;二是是否容易将大众分隔为若干部分,充当民族主义信息的目标;三是新闻记者的独立程度和专业水平[21]。多年来香港社会矛盾的累积和媒体市场的畸形发展,为反对势力煽动“港独”的迷思创造了条件。

1.供给的部分垄断,即公共讨论的竞技场看似开放而有竞争性,但事实上信息被严重控制并有倾向性。在香港相对畸形的媒体市场中,客观、中立媒体的缺失,严重削弱了中央政府的话语权和议程设置权。仅有的中立媒体如《大公报》《文汇报》等被本地社会打压,长期被丑化和妖魔化。而香港电台、《苹果日报》等早已成为“港独”势力的喉舌。

2.需求的分隔化,即个体因偏好差异或信息隔离,只接触到被过滤后的扭曲思想。香港人可以被称为踊跃的传媒新闻接受者[22],但是由于政治偏好及政治区隔的因素,他们的信息来源并非全面。在高度的政治警觉性下,港人对政治的参与虽然在短期内存在认知踊跃和行动冷漠间的矛盾,但一旦其动机和机会被激活,很可能出现爆炸式释放。

3.媒体制度和规范欠完善。由于缺乏制度规范和必要的价值引领,香港传媒系统的多样性和庸俗商业主义并存。在激烈的市场竞争中,香港媒体表现出明显的议程设立和批判倾向。对轰动性效果的追求、问题紧迫感的塑造和情绪化的解决方案又进一步削弱了媒体的客观性和公正性。

在所谓的“后真相时代”[3],当情感先于事实、立场决定真相时,人们对现实政治的怀疑越深,左右阵营的对抗和分化越严重,造成的社会危害也越大。在话语专断、情感压制理性的背景下,来自底层民意的宣泄、非理性的社会氛围和极端化的利益表达三者合一,构成当代极端民粹主义情绪产生的重要根源。质疑理性、仇官仇富、反精英、反体制,成为一种升级版的“政治正确”[23]。

四、认知极化:以认同政治建构极端化的本土意识

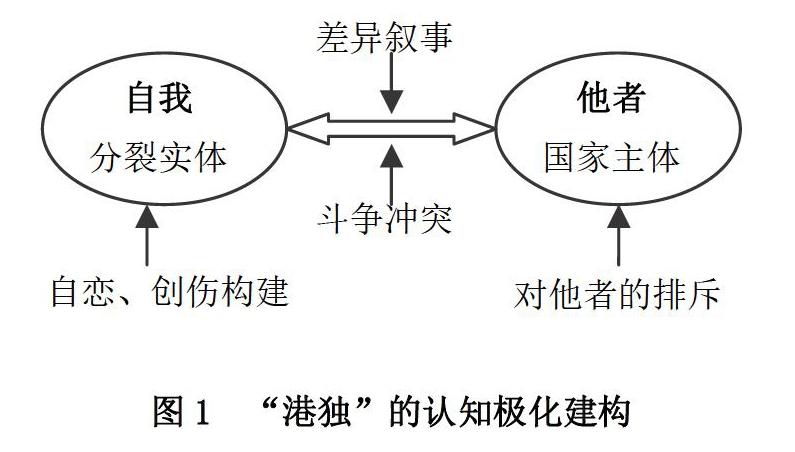

认知极化是指建构极端化的本土意识,这是分离主义运动的起点。因为首先在认同层面建构国家的他者形象,同时塑造自我的政治认同,香港分离主义的意识形态得以从本土意识转变为排斥国家的本土主义。通过这种自我与他者紧张与敌对关系的建构,香港本土主义将本土意识从它所属的国家意识中剥离出来,以排他的形式构造出自身的主体意识乃至独立身份。“港独”的认知极化机制如图1所示。

(一)主体建构与差异化叙事

以群体划界,建构敌对性的自我和他者之间的认同边界,是极化过程中意识形态宣传及叙事的基本功能。当然,这种内外群体差异化的叙事方式是化约的、刻板化的,也是高度政治化的。在认同多元化及平等共处的现实中,这种认同政治刻意塑造孤立和单一性的身份认同,把内群体偏好极端化和放大,在群际关系的敌对性建构中实现认同极化的第一步。内群体偏向和外群体敌视之间的关系如下:

1.集群归因错误。它是一种自利性质的内群体偏向,内群体成员通过排斥外群体的形式赋予自己质疑的权利。这种信念反过来决定且维系了其他形式的外群体歧视。相比外群体而言,内群体被认为拥有更多成果或者积极行为特征,更加不需要为那些失败或消极的行为负责。

2.群际图示。它由两部分组成:一是基于图式的不信任。即人们有这样一个信念和预期,群际关系本身是竞争性的,因此外群体是不可信任的。这种先入为主的竞争性预期会让人产生自我实现预言。二是相对获益,群际关系意味着一种转变:从行为结果的绝对价值的最大化,转变为跟其他群体比较而产生的相对价值的最大化[24]。

港英当局最初将“自我”与“他者”二元对立的殖民逻辑带入香港,逐步将包括香港人在内的“中国人”视为“他者”,从而确立了具有殖民主义色彩的“伪主体”意识。“伪主体”意识是港人国家认同困境危机的根源。香港在20世纪70 年代所建立起来的“自我”意识其实是一种西化的本土意识,本质是一个“伪自我”。它所建构的主体也是“伪主体”,即臣服于西方话语霸权、替西方言说的“自我”。港人本土意识即“伪主体”意识建立起来以后,内地成为另一个“他者”,但这个“他者”与港人想象中的英国人这个“大他者”截然不同。内地的“他者”角色是一个在第一阶段就已经建立起来的,被视作西方化自我的对立面的“他者”。通过对香港的言说,西方话语制造了一种港人的“伪主体”,导致部分港人以“伪主体”的身份介入香港与内地对立的映像中[25]。

由于叙事方式的差异,回归后香港本土意识有了一组对立的定位——缅怀受殖民统治时期的旧日子与重回母体、拥抱内地的经济机遇。后一种本土意识反思后殖民处境,以建立解殖主体为目标;前一种将本土意识重新挪移回中国特色社会主义的对立面,将时间维度剔除,殖民遗产由需要批判反思的对象吊诡地回潮成为港人甚至要捍卫的政治及文化基本结构[26]。就香港本土意识的差异化叙事而言,前一种转变的基础在于图示的不信任,以简单的香港与内地竞争来看待自身境遇及问题。由于特殊的受殖民统治的历史,香港与内地之间长期的政治区隔制造的差异化叙事由来已久。在主体建构方面,历史境遇、殖民制度、政治区隔建构了香港社会的“伪主体”身份。这一身份及其与内地“他者”之间的差异化并没有因其回归祖国而弥合,反而在自身与内地的落差及认知中被放大。这种巨大的心理落差以不同形式呈现在政治层面,在民族主义的煽动下往往异化为极端的“反中”情绪并激化为“港独”思潮。在差异化叙事上,香港本土主义者在试图挖掘本土文化特质、以“想象的共同体”建构所谓“香港民族”的同时,也在凸显自身的民主标签,并在国际社会极力塑造香港的所谓“民主斗士”形象。

(二)自恋、创伤与认同构建

在社会心理学看来,积极独特性多半为积极自尊这一基本需要服务,这种积极自尊的表现形式是积极的社会身份。既然身份是关系性的,任何一个群体中群体自豪感的激活,也会相应激活其他群体。一旦这些群体自豪的展示开始包括对领土的要求、自决的要求或对旧有悲哀和伤害的重温,自恋的循环就开始超越模仿而进入对抗。简言之,民族主义是一个现代语言游戏,它将身份转化为自恋。它是一种话语,承认存在差异的现实,且将他们转化为叙事性的、正当化的政治自决。在为政治规划——获得国家地位——提供合法性的过程中,民族主义赋予身份以荣耀。它把邻居变成陌生人,把本可相互渗透的身份界限变成了不可逾越的边界[13]53。同时,创伤的经验可以被理解为一个社会心理过程。它定义了痛苦的集体伤害,明确了受害者,认定了责任,分配了物质和精神层面的后果。在分裂主义的认同政治中,一个重要手段即通过对创伤及不公正的回溯来推进认同构建。根据社会运动理论的解释,在确认不公、归罪他人并提出解决方案的整个框架中记录不公,是社会运动的一个主要活动。大多数斗争构造“工作”是认知上的和可估价的——就是说,它识别不满,并在与其他重大不满相对照的背景下,将其转化为更广泛的要求[27]。

香港分离主义的吹鼓手陈云妄称:“要挽回香港的城邦地位,要继承往昔英治时期的优良传统,补回英治后期的匮乏,建立中西文化揉合的香港本土文化。”具体行动包括认识本土历史、重建文化荣誉、建立香港文化符号象征等。在陈云眼中,阻碍香港本土认同的重要因素之一,在于民主中国乃至文化中国的迷障,因此,要“打烂这个要人不断献祭的女神、母神,即是打破偶像崇拜,是香港人的心灵革命,之后才有真实的政治,才有真实的前途”[28]。陈云的所谓情绪化批判是优越感日渐散去后,借由自锁和妖魔化手段来重塑身份认同。

在某种程度上,自回归以来,中央政府充当了香港内部结构性矛盾的“替罪羊”。受殖民统治时期形成的畸形社会经济结构制造了严重的社会矛盾,这种结构在回归后由于既得利益集团的维护并未得以改观,反而被“祸水北引”——相关集团利用媒体大肆煽动,将社会政治矛盾转移到中央政府身上。在此背景下,诸如非法“占中”等被美化为“雨伞革命”,并被赋予所谓公民社会反抗官商共谋体制的正义色彩。香港激进本土势力将“一国两制”界定为“官商共谋”制度,将香港的社会矛盾和不满建构为阶级创伤。

(三)对他者的排斥

“他者”理论认为,认同的前提是“他者”的存在。个体在自我归类过程中会对内群体和外群体(“他者”)进行比较。“他者”的存在感愈强,内外群体的差异就越大,内群体的认同也就越强。爱德华·萨义德认为,自我认同的建构总是牵涉到与自己相反的他者认同的建构,而且总是牵涉到对与我们不同的特质的不断解释和再解释[29]。他者是否存在以及存在的显著性是影响个体产生群体认同的关键因素[30]。

从社会认同的路径来看,群体间(包括族群和某些地域群体)文化的客观差异是人们范畴化的前提。可是在許多情况下,文化差异只是政治修辞的原料而已,能从这些差异中引导出什么样的结果,无关差异本身[31]。然而范畴化过程涉及感知的简化和明晰化,加上人们有将积极价值赋予自身的动机,内外群体之间的差异被夸大乃至于被极端化,进而产生对外群体僵化和贬抑的刻板印象。在群体间的社会竞争中,内外群体间关系朝恶性方向发展。

香港回归后,“反23条立法”“反国教”和非法“占中”三场具有对抗中央管治色彩的社会运动登场。香港本土意识在其中被重新演绎,解殖的话语为分离的主张所代替,香港与内地之间亦形成了“自我”和“他者”的对立。在此过程中,香港本土意识亦从一个自治意识、文化意识向“独立意识”、政治意识过渡。“民主独立”“香港民族”等极端分离主义的概念出现在本土意识中,本土意识逐步沦为“港独”思潮的外壳[18]。而且“港独”势力的范畴化维度是全方位的,即它所反对的“他者”是整体性的,包含人民(内地人)、政治体制(中国共产党领导的社会主义制度)和主权国家(中国)三个层次,三个层次互相渗透、彼此支撑,导致了反“他者”情绪的强烈性[32]。

(四)认知封闭与自我强化的循环动力

很显然,以极端本土主义为基底的“港独”势力对香港社会的认同极化建构已取得“成功”,它以香港人的身份认同鲜明地体现出来。根据香港大学2019年6月的调查数据,只认同自己是香港人的占受访者总数的52.9%,创下历史新高;认同自己为广义中国人身份的占受访者总数的46.6%,分别是认同中国人身份的占10.8%,认同中国的香港人身份的占23.5%,认同香港的中国人身份的占12.3%。2019年的调查是香港人身份认同史上的首次大逆转:一是只认同香港人身份的比例历史首次超过认同广义中国人身份的比例;二是只认同香港人身份的比例历史首次超过50%。尤需注意的是,对广义中国人的认同是基于文化层面的,而非政治层面的。在香港社会已高度政治化和意识形态化的情况下,他们的政治取向堪忧。

参照极端主义的宣传和认知路径,这种趋势仍将继续发展。极化认同建构必然导致认知的封闭,同时内群体认同、解决方案和危机建构的各种相互作用也在增强循环动力。如图2所示,群体内外的认同分别具有正值和负值,因此对危机的感知将变得越来越尖锐,并且实施解决方案的紧迫性更加迫切。反过来,对他者引发危机的认知,加剧了对群体内生成解决方案的迫切性,因此群体内外之间的双极性变得更加严格。这些过程通过自我强化和复合循环,进一步加强了极化认知中的“竞争意义系统”,即危机意识更严重化,解决方案诉求更极端化,对待他者更为凶狠,纯化内群体的诉求更为强烈。

五、行动极端化:“港独”的极化演进

从认知极化到行动极端化,是极化机制演进的必然结果。当前,香港繁荣稳定及“一国两制”在港顺利施行的最大障碍,在于由香港本土主义极端势力所催生的“港独”思潮复兴和以该思潮作为动员基础的新型社会运动。在香港本土主义极端化的推动下,此类社会运动不断朝暴力化乃至分裂主义的方向发展。2003年“反23条立法”、2012年“反国教”、2014年非法“占中”、2016年“旺角骚乱”等愈演愈烈,到2019年“修例风波”达到高潮并持续至今。极端化行动在不断突破底线:非法“占中”冲破了法律底线,“旺角骚乱”冲破了暴力边界,肆虐至今的“修例风波”则挑战了国家统一底线。2019年6月开始,香港的动乱至今仍未平息,种种恶行已经到了极其严重的程度。

(一)从极化到极端主义的逻辑必然

从“维园晚会”到“七一游行”,从抗议人大释法行动、“反高铁”“反国教”一直到“反送中”,香港本地社会运动从早期的小规模、单一议题抗议活动,发展为当前的大规模、总体性、全面同中央和特区政府对抗的社会运动。它不再以一时一事为依归,而是从基础层面反对和抵制中央对香港的主权和治权,谋求建立属于香港本地的身份认同以及独立的政治实体[19]19。为什么会发生这种转变?最根本的原因在于运动的性质已发生了极化:从民粹性社会运动发展到分裂主义运动。

“反自由行”“反高铁”“反国教”等民粹性社会运动中,香港反对势力使用典型的否定式话语动员,不断增加目标清单。在“自我”与“他者”二元对立的背景下,只要不利于狭隘自我利益的政策,都可能成为香港民粹运动否定的对象。很显然,这种否定式的民粹运动主要是基于对现行政策与现行体制的不信任以及广泛的大众动员的需要。从反对某个单一政策议题上升到反国家,标志着香港反动运动的极化。这种运动内部的极化,既是认同政治、民粹主义朝极端化方向发展的必然产物,也是社会运动发展到所谓“政治抗争”阶段后的逻辑使然。

从非法“占中”、“旺角骚乱”到当前以夺权为诉求的暴乱等一系列香港反动运动,“港独”势力对“颜色革命”与后现代政治抗争技术进行精致模仿,在弱公民意识和极端化进程下政治羞耻感丧失。政治过程论认为,抗争策略的本质是要破坏某种权力赖以形成和运作的社会结构,策略的有效性就来自它对某种社会结构的破坏力。塔罗指出:“斗争的核心是通过不断发明新的表现抗争的方法以形成破坏力。”[33]

既然抗争策略的本质是追求破坏力,那么破坏力形成和变化的规律就决定着社会运动对策略的选择和运用。根据破坏力的大小,社会运动一般可以选择三种基本抗争策略:暴力、破坏和顺化的集体行动[33]99-113。三种策略都是社会运动戏码的组成部分,会在一定条件下相互转化,运动组织根据需要而组合使用。上述策略的选择还需在效果上契合三种逻辑:首先是“数量逻辑”,即策略设计的基本方向是尽可能提高参与人数。数量意味着能量,参与集体抗争的人数不仅直观地展示着社会支持力度,而且会影响整个社会对有关权威的合法性认同。其次是“损害逻辑”,即直接或间接地给对手造成实质性损害,企图使对方因难以承受损失而让步。最后是“见证逻辑”,即通过展示或制造某种证据,让外界见证自己体现或捍卫着社会普遍尊崇的某种价值,其关键是在足够大的范围内营造出足够强烈的悲情[34]。在策略选择方面,一般性、基于数量逻辑的顺化行动虽然可以彰显香港反动运动的规模,但在认同政治导致社会严重撕裂、民粹主义运动出现议题疲劳的情况下,已难以满足相关势力的“胃口”。在反对势力内部温和派与激进派之间的极化过程中,暴力、破坏策略及其相对应的损害、见证逻辑得以占据上风。更重要的是,“港独”势力面对国家及特区政府,只能沿袭极化逻辑、依赖极端化的暴力和破坏来彰显自身的存在。

在本土、外部等各類极端势力的挟持下,香港的社会运动朝恐怖化方向发展,分离主义运动也正式走向舞台中心。其行为逻辑包括三个方面:在对内地方面极力丑化和妖魔化,以极端民粹和恐怖手段打击一切包含国家元素的目标及其支持者;在对港内部方面,通过大规模的社会破坏运动,以“自残”的方式自我破坏、自我毁灭,以瘫痪香港的政治、经济和社会秩序来要挟本地社会和中央政府;在对外方面以意识形态为宣传口径极力争取外部势力的同情,抓紧与外部反华势力的勾结并充当西方制华的工具。

所谓抗争策略加上外部介入,不仅使冲突扩大化,其目标性质也可能进一步极化。“修例风波”背后隐藏着“颜色革命”的图谋,反中乱港分子肆无忌惮地搞乱香港、祸乱人心,摧毁香港赖以生存的法治秩序,企图挑动西方势力深度干涉香港事务,为自身私利而甘作西方遏制中国的棋子。在他们眼中,香港的未来不过是向“西方救世主”摇尾乞怜的献礼,市民的幸福生活不过是胁迫勒索选票的筹码[35]。“港独”分子投靠西方敌对势力的行为已将矛盾升级为敌我矛盾。这种极化将使他们最终成为人民的敌人和历史的罪人。

(二)“港独”的内在极化

在实践上,今天的香港反动政治已发生了根本性转变:在政治诉求上,过去20多年所追求的“民主回归”已经转向本土主义的“独立自决”;在抗争手法上,从过去强调和平理性非暴力转向“勇武抗命”;在组织领导上,由精英主义转向扁平化的民粹主义[36]。上述转变实质是“港独”内部极化的结果。

1. 意识形态。在本土主义者内部,香港社会运动中抗争身份的生产过程同时关乎着其正当性的竞争过程。2009年“反高铁”的主体“80后”以文化政治抗争方式以及世代论述作动员,全面开始了政治本土化的建构进程。这种空洞性的本土论述为各类势力的话语争夺提供了空间。在此竞争过程中,“香港人优先”“香港民族主义”等“港独”意识形态开始走上台前。它对本土主义的极端化阐述表现为,把“本土”从地方转化为领土,进而以边界跟内地作区隔。典型如陈云所提出的“香港城邦论”把握本土论述的真空状态,提出右翼式的本土观,以“边界—领土”的空间性架构其本土策略,催生了本土派的抗争身份。本土论述在时空性质中从文化、地域型上升为政治、“国家”型,标志着香港本土主义在意识形态层面的极化。

在自我与他者关系之间,2013年至2016年,香港社会进入一个空前政治化的时期。在2014年非法“占中”无功而退后,本土主义者的身份认同演变成一种更强烈、更狭隘也更具对抗性的政治性共同体意识。在内外群体两极分化的背景下,国家、内地新移民及特区政府均被视作“他者”。随着激烈的政治争论持续发生,港人的身份认同日趋分明而尖锐。自2019年6月以来,“港独”的意识形态在年轻本土派激进运动的推动和大肆传播下,更为公开化、系统化。在其话语体系中,崇尚和实践西方政治文明及其制度成为香港身份的标签,在充当西方代理人的同时,反中、反共则成为其行动指南。当然,鉴于“港独”意识形态本身的空洞性和虚妄性,它缺乏理论和价值层面的自洽性与合理性。为迎合部分青年的逆反情绪并在媒体舆论层面推进社会极化,它以更强烈的否定方式构建自我认同、激化政治矛盾。例如,公然侮辱国旗、称祖国为“支那”、肆无忌惮地打砸乃至实施恐怖主义行径等,以最大的仇恨和否定、最彻底的侮辱和破坏,与内地割席而实现对自我存在的肯定。

2. 行动主体。自2014年非法“占中”导致香港社会深度撕裂为“黄”“蓝”两大阵营的同时,香港政治反对势力内部也在分化,特别是围绕行动目标和方式发生极化。这种行动主体的极化大大加速了香港反对势力极端化的进程。其一是青年本土派崛起。从非法“占中”落幕到政改方案被否决,香港传统泛民派的体制内抗争资源已然耗尽(至少在青年本土派看来)。而在这一过程中日趋活跃并不断自我组织化的青年非法“占中”力量在后政改时期迅速扩大,产生了青年本土派。它主导了2016年的“旺角骚乱”并在2016年9月的立法会选举中取得重要政治突破。青年本土派是非法“占中”与政改接连失败带来的社会运动激进化的产物,也是其主要推动力量。而且,他们经由香港的民主选举程序已部分进入体制内,导致香港政治进入一个更加迷茫、激进和不确定的“泛本土化时代”[37]。其二是本土派中“勇武派”走上台前。所谓“勇武派”产生于非法“占中”后期运动内部的分化:一方是以“占中三丑”“学盟”为代表的所谓“温和派”,另一方是宣称革命的“勇武派”。双方围绕运动方式的争论迅速导致了极化,“勇武派”倾向所谓“暴力革命”的路径。“旺角骚乱”及侮辱恐吓内地游客都被他们视为“勇武”有效的案例。从2019年6月起肆虐至今的动乱中,“勇武派”实质已向恐怖主义发展,成为社会稳定及国家安全的重大威胁。在公然打出“港独”旗号、公然投靠外部敌对势力而威胁国家安全的同时,其内部极化导致的极端化与暴力成为必然。当前,香港青年本土派实际上已经抛弃传统泛民的“双普选”议题或重启政改诉求等制度内目标,直接践踏和突破基本法秩序而沦为分裂势力。所谓“勇武派”实质上已堕入反民族、反国家的深渊。

六、结语:极化背景下“港独”的民主算盘和暴力劫持

通过极端本土、价值本土及反民族、反国家的论述和认同构建,“港独”势力在原有二元对立的架构下,不断制造港人认同危机。自2019年6月以来,“港独”势力发动的一系列以所谓“抗争”为名的暴力、骚乱活动,实际是图谋在进行“颜色革命”的同时,对香港社会进行暴力劫持。在高度政治化、暴力化的背景下,香港社会已呈现出全方位的深度撕裂。在上述极化背景下,香港社会的深度撕裂和“港独”的暴力化将陷入撕裂—暴力—极化—再撕裂—更暴力的恶性循环。在这一过程中,有两个动向值得高度警惕。

(一)“港独”的民主算盘

首先要承认的是,在本土主义认同政治的操弄下,香港社会的国家认同危机不断加剧。其结果是香港人的身份认同不断本土化和“去中国化”。近年来“港独”的极化与本土主义者身份认同的“去中国化”是一个互为强化的过程。2018年12月的调查显示,只认同自己是香港人的比例为43.2%;而仅仅半年后,该数据就上升到52.9%[38]。其升幅之大,足见“修例风波”对“港独”意识的助推作用。部分港人身份认同的上述转变,直接传递到投票行为中,这在近年来的香港多次地方选举中已有体现。2016年立法会选举数据显示,建制派得票为87.1万张(40.17%),泛民派78.1万张(36.02%),本土派41.2万张(19.0%)。在2019年香港区议会选举中,建制派获得59席,得票120.7万张(41%);泛民(包括本土派)获得388席,得票167.4万张(57%)。在香港本土主义对认同政治、民粹主义和分离主义的操弄下,传统意义上建制派与反对派之间40%对60%的支持比例差距将面临直选的强烈冲击。尤需注意的是,香港社会对建制派与泛民派的支持带有明显的代际差异,前者以中老年为主,后者以青年为主。随着香港社会的代际更替,这一所谓“四六黄金比例”将发生剧烈变化。

反对派以“民主”为名推动“港独”的算盘如下:香港特别行政区行政长官的选举来自于选举委员会,选举委员会共有1 200名委员;在2019年区议会选举后,泛民派控制了117席区议会名额,加上原有的325席,它已控制了选举委员会的442席;泛民派的目标是在选举委员会中过半数,削弱中央政府提名特首的能力,以所谓“民主”手段控制特区政府或制造香港宪治危机;2020年,香港将举行立法会选举,就目前形势而言,泛民派可能发动新一轮的冲击。2019年的区议会选举表明,民主派内部的政治整合已逐步完成。泛民派与本土派达成的政治共识是,在街头运动上不割席,“和理非”与“勇武”联合;在选举政治上也不割席,泛民和本土联合。在实现内部整合的基础上,基于挟持支持者的多数优势,香港反动势力的胃口已不是“双普选”的程序所能满足,他们企图全面控制香港特區的立法权和行政权。

(二)暴力劫持

“港独”极化过程中蔓延的暴力、恐怖主义和极端主义,直接造成了香港社会的严重撕裂,但更严重的问题在于,它以暴力实现了对撕裂社会的劫持。香港社会法治、道德、伦理与国家认同等方面的深层危机最终显露出来。

1.在认同政治层面极化了对内地和国家的仇视。由于强烈的疑中、恐中、反中情结,本土主义者对内地和中央政府的态度有着极大怀疑和不信任。在极度的暴力和秩序失控状态下,本土主义者的认知定势和思维闭环并未受到破坏,反而归因于特区和中央政府本身并加深对他们的怨恨。

2.在加深对他者怨恨的同时对暴力进行合理化。虽然不能直接将2019年香港区议会选举结果与香港社会的多数对待暴力的态度等同起来,但面对“港独”势力持续至今的无差别、不择手段的暴力和仇恨犯罪,面对“东方之珠”日渐沦为失序乃至动荡的深渊,香港社会的部分人反而陷入了“沉默大多数的螺旋”。这种极端认知实质是对暴力的默许,对“港独”的一种表态和纵容。

3.“港独”实现对香港社会的暴力劫持。这次区议会选举对极端“港独”势力来说意义重大,他们的暴力行径并未受到社会内部严厉的道德和伦理的约束和谴责。在收获大规模社会骚乱和极端暴力煽动仇恨、赢取基层选举的“果实”后,他们实际正在以暴力实现对社会的劫持。在他们看来,香港社会只能默许他们的极端化行动及夺权、分裂目标,否则将发动更大规模的暴力。由此,高度政治化、激进化的年轻人将在更大程度上影响香港的政治生态;甚至暴力将继续“平庸化”,成为香港政治生活的标准组成部分。

目前,香港社会及政治的走向面临极大困境,一是“港独”的公然活动,二是它所操弄的认知极化与行动极端化。重塑香港社会的国家认同、坚定维护政治和社会的秩序、全面打击“港独”势力,才是香港的真正出路。同时,我们也欣喜地看到,面对香港当前的危机,香港社会不再沉默。2020年5月5日,由全国政协副主席、前特首董建华和梁振英作为总召集人组建的“香港再出发大联盟”举行成立仪式。在1 545位社会各界人士共同发起下,“香港再出发大联盟”旨在团结香港各界人士,呼吁坚守“一国两制”,凝聚共识,为香港寻找出路。

参考文献:

[1] Francesca polletta and james M.Jasper.Collective Identity and Social Movements[J].Annual Reciew of Sociology,2001(1):283-305.

[2] 林红.西方民粹主义的话语政治及其面临的批判[J].政治学研究,2018(4):68-79+127.

[3] Marilynn B.Brewer.Multiple Identities and Identity Transition:Implications for Hong Kong[J].International Journal of Intercultural Relations,1999(2):187-197.

[4] Slavoj Zizek.Against the Populist Temptation[J].Critical Inquiry,2006(3):551-574.

[5] 凯斯·桑斯坦.网络共和国:网络社会中的民主问题[M].黄维明,译.上海:上海人民出版社,2003:47.

[6] 程岩.群体极化、二阶多样性与制度安排——读桑斯坦《极端的人群:群体行为的心理学》[J].环球法律评论,2011(6):145-160.

[7] 陈福平,许丹红.观点与链接:在线社交网络中的群体政治极化——一个微观行为的解释框架[J].社會, 2017(4):217-240.

[8] 道格·马克亚当,西德尼·塔罗,查尔斯·蒂利.斗争的动力[M].李义中,屈平,译.南京:译林出版社,2006:206-252.

[9] Paul DiMaggio,John Evans,Bethany Bryson.Have American Attitudes Become more Polarized ?[J].American Journal of Sociology,1996(3):693.

[10] 孙存良.政治极化:选举民主的宿命?——兼论协商民主的功能与局限[J].上海市社会主义学院学报,2016(1):35-38.

[11] 李钧鹏.政治多元化与美国政治极化:迈向关系网络的理路[J].华南理工大学学报(社会科学版),2011(3):74-79+96.

[12] David Brady, Hahrie Han.Polarizmion Then and Now:A Historical Perspective[C]// Pietro S. Nivola, David W. Brady,eds.Red and Blue Nation?Characteristics and Causes ofAmericas Polarized Politics, Washington, D.C.: Brookings Institution, 2000:119-151.

[13] 叶礼庭,战士的荣耀:民族战争与现代良知[M].成起宏,译.北京:中央编译出版社,2017:44.

[14] 古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2005:15-16.

[15] Albert Bretton.Political Nationality and Extremism[M].New York:Cambridge University Press,2002:53-55.

[16] 凯斯·R. 桑斯坦.极端的人群: 群体行为的心理学[M].尹宏毅,郭彬彬,译.北京:新华出版社,2010:133.

[17] 曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].曹荣湘,译.北京:社会科学文献出版社,2006:65.

[18] 祝捷,章小杉.“香港本土意识” 的历史性梳理与还原——兼论“港独”思潮的形成与演化[J].港澳研究,2016(1):12-22+93.

[19] 阎小骏.香港治与乱:2047年的政治想象[M].北京:人民出版社,2016:194.

[20] 陈端洪.理解香港政治[G]//田飞龙.视角:香港回归二十年.北京:文津出版社,2017:4.

[21] 杰克·斯奈德.从投票到暴力:民主化和民族主义冲突[M].吴强,译.北京:中央编译出版社,2017:47-49.

[22] Curtis H. Martin,Bruce Stronach.Politics East and West:A Comparison of Japanese and British Political Culture[M].Armonk:M.E.Sharpe,1992:131.

[23] 庞金友.国家极化与当代欧美民主政治危机[J].政治学研究,2019(3):44-56+126-127.

[24] 玛丽莲·布鲁尔.我们、你们、他们:群际关系心理学揭秘[M].李卫华,译.北京:机械工业出版社,2016:66-92.

[25] 杨晗旭,徐海波.试析香港国家认同的困境——从被言说的“他者”到“伪主体”[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2015(6):139-143.

[26] 周思中.本土的矩阵——后殖民时期香港的躁动与寂静[J].思想香港,2014(3):14-21.

[27] 西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏,译.南京:译林出版社,2005:149.

[28] 陈云.香港城邦论[M].香港:天窗出版有限公司,2012:174-175.

[29] 爱德华·W·萨义德.东方学[M].王宇根,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:426.

[30] 庞琴,蒋帆.“他者”在香港青年大学生国家认同感中的作用:北京香港两地大学生国家认同感的实证比较研究[J].中山大学学报(社会科学版),2015(6):147-158.

[31] 李峻石.何故为敌:族群与宗教冲突论纲[M].吴秀杰,译.北京:社会科学文献出版社,2017:21.

[32] 庄吟茜.论台港民粹主义的独特性:“他者”想象下的社会撕裂与对抗[J].台湾研究集刊,2016(4):7-14.

[33] Tarrow,Sidney G..Power in Movement:Social Movements and Contentious Politics[M].Cambridge; New York: Cambridge University Press,2011:101.

[34] Della Porta,Donatella,Mario Diani.Social Movements: An Introduction[M].Oxford,UK;Malden,Mass: Blackwell,2007:170-178.

[35] 鄭士庭.人民锐评|珍惜香港的前途命运[EB/OL].(2019-11-10)[2020-04-22].https://baijiahao. baidu.com/s?id=1649821991789528921&wfr=spider&for=pc.

[36] Kaeding,Malte Philipp.Resisting Chinese Influence: Social Movements in Hong Kong and Taiwan[J].Current History,2015(773):210-216.

[37] 田飞龙.香港政改闯关的故事[G]//田飞龙.视角:香港回归二十年.北京:文津出版社,2017:59.

责任编辑:孙德魁

[1] 所谓的“价值本土”,是指以“普世价值”为包装,以“自由民主”为论述口号,以“制宪”“自决公投”“深化民主”“公民不服从”等为具体行动,以确立“香港主体性”为实质内容,为“本土”服务的政治理念。参见:刘强.香港本土意识的源流与嬗变[G]//田飞龙.视角:香港回归二十年.北京:文津出版社,2017:162.

[2] “港独”分子陈云的《香港城邦论》被本土派视为“圣经”。他在书中认为“香港要区别于中国”,以维护香港人利益。其后,陈云更提出要以“勇武抗争”的方式捍卫所谓的“本土利益”。

[3] 即事实不再是媒体报道的中心,真相开始让位于情感、观点和立场;相较于事实与真相,人们更倾向于信任自己的感觉、情绪和情感。