从中国藏西夏文献看西夏文写经书法风格及成因

□崔宁姜欧

佛教传入中国后,迅速与中国本土的各种艺术形式如石刻、绘画、书法等相结合,形成了辉煌灿烂的佛教艺术文化。西夏境内曾囊括有丝绸之路要道,同时也是佛教东传的要道——河西走廊,可以说西夏自古以来就有着浓厚的佛教文化氛围,加之西夏尊崇佛教,佛教在西夏政权范围内得到了广泛流传。为促进佛教的传播,西夏曾向宋、辽、吐蕃求取佛教经典并将之翻译成西夏文字,为满足佛经的翻译与流传的需求,“抄写佛经便成为佛教传播的主要形式和首要任务”[1]150。在抄写佛经的过程中,西夏的佛教传播与西夏文书法都得到了相辅相成的发展,并结合成为一种独特的书法形式——西夏文写经书法。

本文旨在从中国境内收藏的西夏文佛教写本文献中,分析西夏文写经书法的形成与艺术特点,并尝试对比西夏文写经书法与汉文写经书法的异同。

一、西夏文书法研究简述

西夏文书法即用西夏文字书写的书法作品,由于西夏处在中华文化圈之内,其文字同是仿照汉字创制的方块字,其主要书写工具也是毛笔①,因此其书法艺术风格也在一定程度上同汉字书法相似。由于西夏境内党项、汉、吐蕃、回鹘等多民族混同杂居,通行番、汉、吐蕃、回鹘等多种文字,因此西夏文字的书写也必然受到其他民族文字书写的影响,这就给西夏书法的笔法增添了多样性、复杂性与神秘性,也使其具有了区别于汉文书法的独特魅力。关于西夏书法的论述,有史金波《略论西夏文草书》,牛达生《汉字影响下的西夏书法艺术》,卢桐《论西夏文书法及其艺术》,冯继红《浅论汉字文化圈的西夏文书法》,韩小忙、李彤《西夏时期的书法艺术》,赵生泉《西夏文草书书写特征举隅》等,主要从西夏文的造字起源论证其文字固有的书法性,并从运笔、结字、章法、艺术风格等方面简要分析了西夏文真、行、草、篆四体书法及其与汉字书法的异同。此外尚有任长幸在《西夏文书法及其创作浅析》中简要阐述了西夏文书法创作的方法,以及胡进杉《西夏文楷书书法略论》一文中从西夏文楷书的笔画、结字、章法三个方面讲解了西夏文楷书书法创作。赵生泉在《西夏的笔与笔法》中分析了其他民族书写对于西夏文字书写的影响。

二、何为写经书法

写经书法,又称“写经体”,是佛教传入中国后,由于“佛经翻译和流布的需求不断扩大”[1]151而产生的一种书体,发端于西晋,成熟于南北朝时期,兴盛于隋唐,宋代以后由于印刷术发展而逐渐没落,因主要应用在经卷或者经折上书写而得名为“写经体”。在书体上最初有八分书、隶书,南北朝以后逐渐以楷书为主,并形成了自身独特的风格,“写横画都是尖锋起笔,不用逆锋,收笔处重按,转折处多不是提笔转换笔锋,而是略作顿驻后再调锋,以取劲疾”[2]。同时,写经也具有固定的规格程序,通常是在抄写经文的纸或丝织品上下画横线,“中间相距18—19厘米,然后再分割成宽1.5—1.8厘米的竖线”[3]006,即所谓的“乌丝栏”,一般每行写十七个字,卷首和卷尾一般也要书写题目与题记。这一特点的形成,一是因为大量的佛经抄写需要提高书写速度,但为了表示虔诚与经文内容的易于辨识又不得不采用楷书这一书体,故而抄经人在抄写佛经时逐渐简化了楷书书写法则中的一些内容以求迅捷;二是因为抄写佛经的主体人员是寺院的僧众、未剃度的信徒以及受雇专门抄写佛经的“写经生”,其中又以“写经生”为最。这一群体往往受一些信徒或官方组织的译经机构雇佣,以抄写佛经为生。“写经生”总体而言社会地位与文化水平较低,只受过一些简单的书法训练,没有高超的书写技艺,也无法见到传世名家法帖,只能根据前代留下的经书范本机械抄经,故而其简化用笔的特点被固定地流传下来。

三、西夏文写本《大般若波罗蜜多经》书法分卷比较

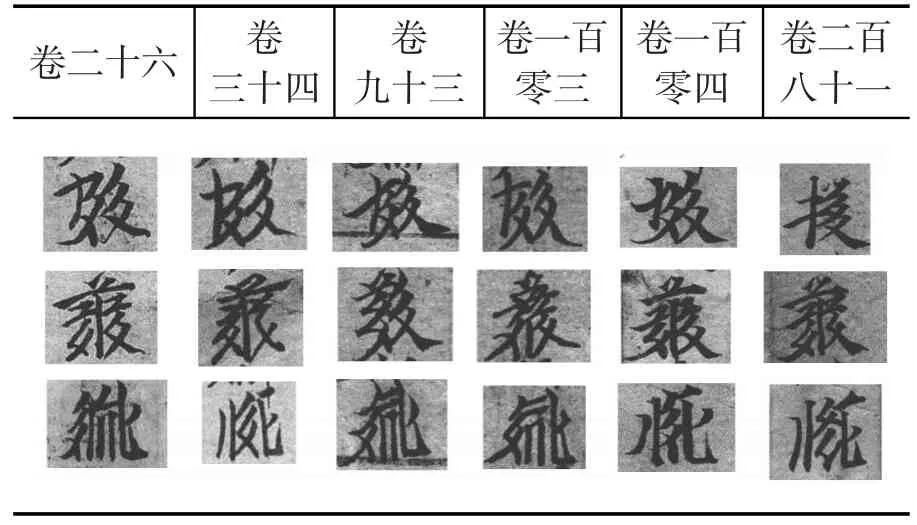

本文主要对中国藏西夏文献中的西夏文佛经写本《大般若波罗蜜多经》及随其一同出土的西夏文佛经残页、残件进行分析。该经书于1909年出土于内蒙古额济纳旗黑水城遗址,共450卷,为目前西夏佛教文献中数量最多的文献,大部分藏于俄罗斯科学院东方文献研究所。“1957年,俄方曾把原有藏品中的21卷赠予中国,现藏中国国家图书馆。”[4]此即本文所研究的佛经写本。选取这一文献的原因在于这一批文献大部分经卷的校经题款均写有“奉天显道耀武宣文神谋睿智制义去邪敦睦懿恭皇帝嵬名御校”[5]字样,这一尊号为夏仁宗仁孝(1139—1193年在位)的尊号。仁宗时期距元昊主导创制西夏文字已过去一百多年,西夏文字书法及佛教文化已经得到了相当的发展。同时,经过图像对比分析,这一批文献不同卷之间在书写上有着明显的差异,显然非一人所书(对比情况见表1)。西夏文笔画重复颇多,因此通过不同作者对同一字或笔画的书写,最能直观地反映出西夏时期书法的特征。

表1:中国藏《大般若经》写本西夏文相近字形笔画比较

经过图像对比,发现西夏文《大般若波罗蜜多经》在书写上主要存在以下几方面的特征。

(一)笔法受汉文写经体风格影响明显

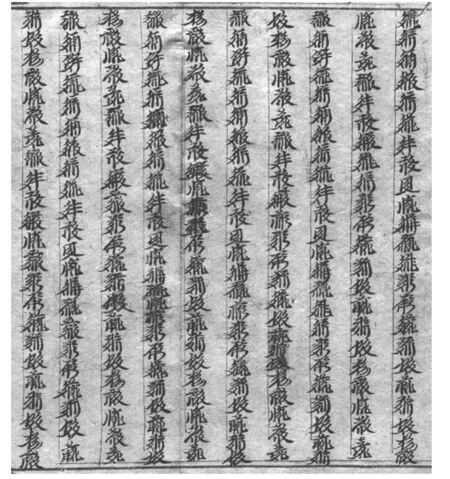

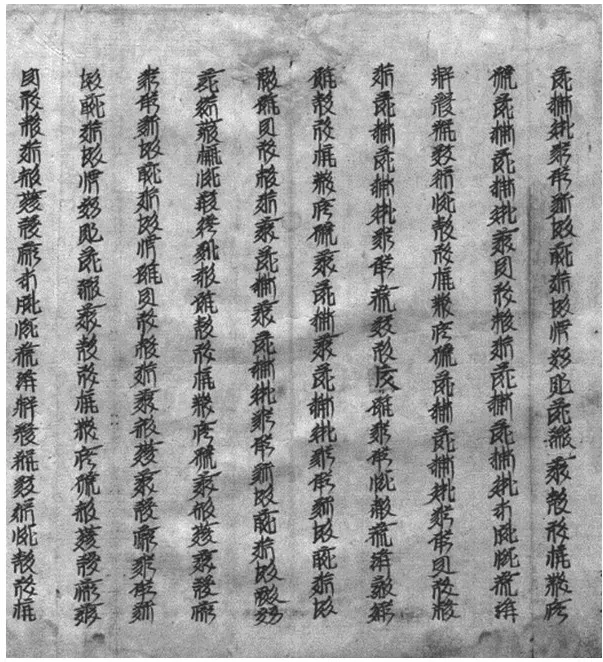

笔法上存在有明显的尖锋直入而在收笔出重按顿驻的痕迹,这是受汉文写经体影响的表现。如卷十八、卷二十二、卷二十七、卷一百一十三、卷二百八十一、卷二百八十三、卷二百九十三、卷二百九十四、卷三百五十五等(见图1),这些经卷在笔画上除了受汉字楷书基本法则影响外,还保留了大量唐代写经体的书写特征,如横画基本都是尖锋直入,在收笔处顿驻;竖画基本为尖锋斜入,在收笔处作“垂露”,而在一个字的最右下方若有竖画则写作锐竖,向左出锋;钩画和横折基本都是在顿驻后直接调锋而出;撇多入笔按压而后向左提笔出锋;捺多尖锋直入后向右重按而后自右侧提笔出锋;点则从右上尖锋入笔,或顿驻后回锋收笔,或向左下、右上挑出,变化较多。写经风格与敦煌《佛说阿弥陀经》写本(见图2)相类似。虽然书写技法上各有优劣,但总体而言其书风或典雅端庄或柔媚丰腴,都比较注重书写的优美。

图1:中国藏西夏文《大般若经》写本卷二十二(局部)[6]88

图2:敦煌写经《佛说阿弥陀经》

(二)字数区别

如第十八卷为一行21字,第二十一卷、第二十二卷为一行23字,第一百零三卷为一行20字,第一百一十二卷为一行21—25字不等。

(三)篆隶笔法部分

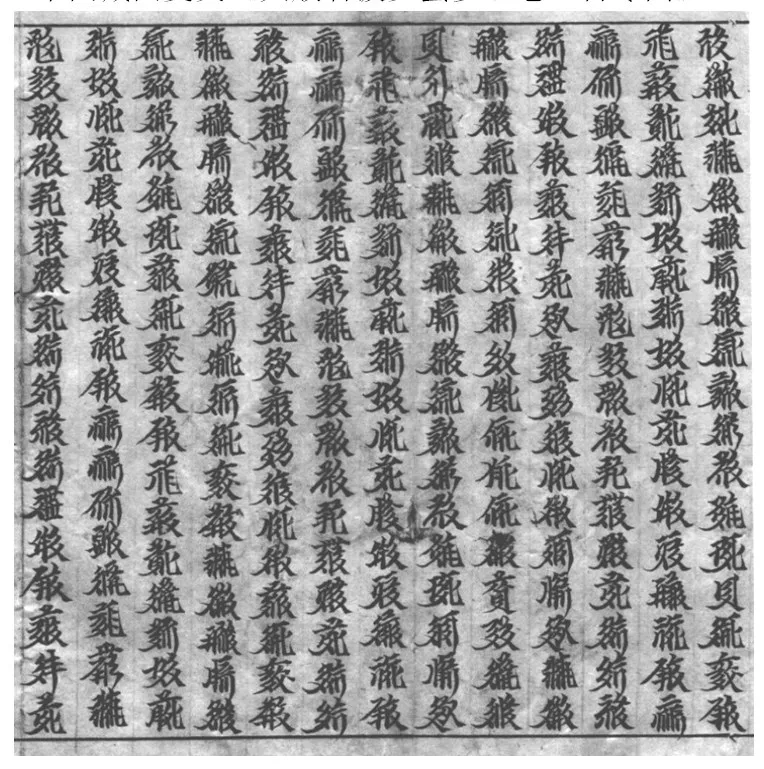

经卷存在极其明显的篆隶笔法,以第三十四卷为最(见图3),第二百八十三卷亦有之。第三十四卷经文的笔画上多逆锋入笔,在收笔处写出明显的波磔,具有隶书“蚕头雁尾”的特征,亦有部分笔画作圆笔。同时一些复笔如横、折、竖等,在楷书中多使用提按或转折的笔法一笔完成,而此卷经文则是在横后收笔再逆锋起笔写竖,具有明显的隶书特征,但结体不及隶书方整,另有一些笔画也未严格遵守隶法。钩与点在书写上也有换锋后直接挑出的写法,显然是也受到了汉字“写经体”书法的影响。卢桐在《西夏文书法研究初探》中认为西夏文并不存在隶书,所谓“(西夏文)字形体方整类八分”[7]10808是指被称作“今隶”的楷书。然而此篇经文通篇使用了大量的隶书笔法,大致有两个原因,一是经文作者受到汉字隶书笔法的影响,并进行用隶书笔法书写西夏文字的创造性尝试;第二个原因即是这种书写方式极有可能是西夏文字创制之初的本来面目之一。因为所谓“八分书”,即是“汉隶之未有挑法者也,比秦篆则易识,比汉隶则微似篆,若用篆笔,作汉隶书,即得之矣”[8]。这一书体因八分似汉隶而二分似秦篆故得名“八分书”,以现今存世的八分书西汉《五凤二年刻石》与东汉蔡邕《夏承碑》为例,此二书法作品同样结字不甚方整,而蔡邕书比《五凤二年石刻》出现更多的波磔,也更与本卷经文书法风格相近。最后根据本卷文字笔法同隶书、八分书相类似,但并没有严格遵守隶书或八分书的书写法则,除较简单的横、竖保留隶法外,撇、点、钩等笔画以及字形结体均得到简化,可以作出猜测:若此篇是写经者刻意作隶书而为之,则必然会在更多的笔画及字体结构上依照隶书法则书写。故在西夏文字创制之初,可能存在有以篆隶笔法书写的字体,但随着书写量的增加,以及西夏文字笔画较汉字更为繁复的特征,复杂的书写法被逐步简化,同时受到中原楷书的影响,最终西夏文字变成以楷书书体为主。同时在写经中适应大量书写的需求,楷书法则也得到进一步简化。至于这一猜测是否属实,则有待于新的考古和文献资料来佐证。

图3:西夏文写经中的隶书笔法[6]188

(四)技法程度不同

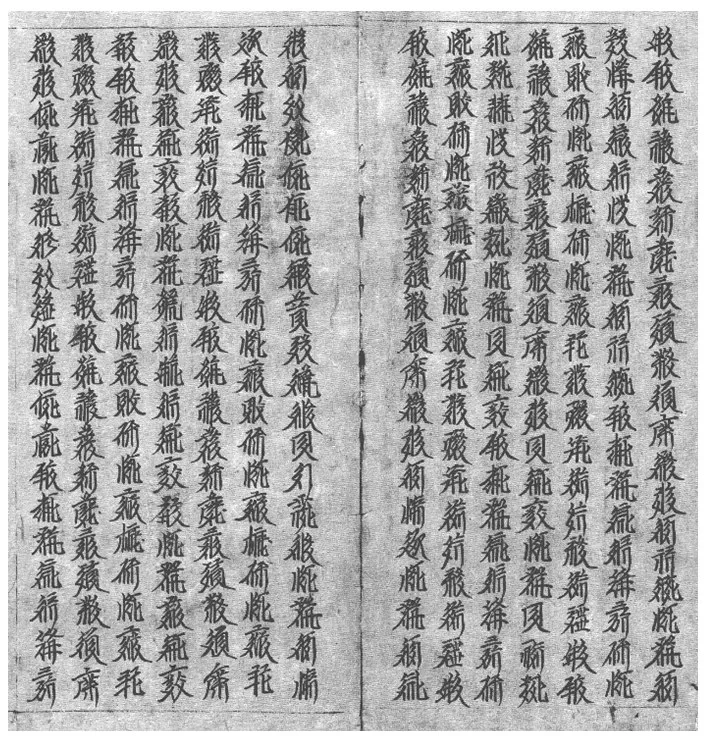

书写技法良莠不齐,并存在有同一卷经疑似为两人所写的情况。

如第一百零三卷前半部分笔画粗细均匀,转折处较为生硬,似是硬笔书写,其结字较稚拙;而后半部分则是用毛笔书写,笔法灵动,牵丝与连笔较多,有行书笔意。就结字技法而言,前半部分明显不及后半部分中国藏西夏文,所以可能是同一经卷两人书写。

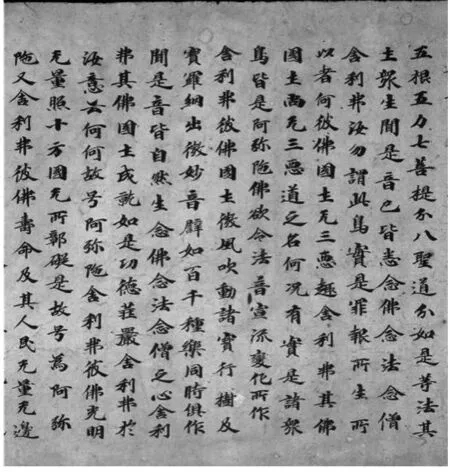

(五)“尚意”

一定程度上受到宋人书法“尚意”的影响,同时在佛经残页中也发现有草书、行书等其他书体的写经。在中国藏西夏文《大般若波罗蜜多经》的第七十一卷、九十三卷、九十六卷、一百零四卷(见图4)的点画中,可以看出写经者笔力浑厚,虽为楷书而线条沉着、结体开张,极力避免通篇文字如算子般排列,除传统的永字八法外尚用到有钩努势、萤尾势、曲尺势、飞带势、折钉势等多种方法取势,也可以在某些地方看到“使转”的痕迹。尤其是第一百零四卷,其笔画媚骨而矫姿,不同于常见的写经书法,在艺术风格上有苏东坡早期行楷的韵味,可以看出写经者当有较高的汉字书法造诣。其他佛经残片及西夏文写本《六祖大师法宝坛经》则使用行、草等字体写经,其书法多恣意纵横,技艺虽不甚高超,但也可以当作西夏人在写经时受到宋人书法“尚意”风格的影响、追求个性的证据。

图4:中国藏西夏文《大般若波罗蜜多经》卷一百零四[9]123

(六)书写工具多样

西夏写经的书写工具不单单是来自中原的汉字书写工具——毛笔一种,如第一百零三卷(见图5)的前半部分,所有文字笔画粗细几乎全部相同,应当是使用硬笔书写。1972年,甘肃武威出土西夏时期竹笔,“其形制是将竹子的一头削成笔尖形,在笔尖中间划开一道缝隙,与现在的蘸水笔类似”[10]。这部分文字当是使用此种竹笔书写(见图6)。这种竹笔并未在同时期的中原发现,有学者认为这种竹笔“源自吐蕃文化,属于藏笔”[11]262。又据清末沈君锡《西藏风俗》称:“土人所造之纸颇佳,笔则用竹就。尝见土人左手举纸,右手执笔,挥写如意。”[12]吐蕃曾长期占领河西地区,而西夏境内亦有吐蕃人,藏文也在西夏境内使用,故而西夏文字的书写也一定程度上受到吐蕃的影响。再之中国藏西夏文《大般若波罗蜜多经》当依据仁宗校勘本作为底本抄写,其年代上限是1139年,可见这种竹笔在西夏曾被长期使用并作为主要书写工具之一。这些文字结字较为稚拙,多为直笔,类似今天的硬笔书写笔法,受唐宋楷书影响较小。

图5:中国藏西夏文写本《大般若波罗蜜多经》卷一百零三(局部)[9]88

图6:武威出土西夏竹笔

四、西夏写经书法风格特点及其形成原因

经前文分析可知,西夏写经书法在笔画与艺术风格上受汉字写经体书法影响较深,呈现出与敦煌写经尤其是唐代以来的敦煌写经相类似的艺术特点,同时西夏写经书法在技法层面上呈现出良莠不齐的特点,其技法高者明显对于汉字书法有较高造诣,而技法较差者多是依照前代写经本的笔画抄写。此外西夏文字的书写还在一定程度上受到吐蕃等其他民族的影响。

(一)受到敦煌写经书法的影响

本文认为西夏写经书法形成这一风格的首要原因是受到敦煌写经书法的影响。早在西晋和十六国时期,敦煌一带就已经有手抄经文流传,如现存最早的敦煌写经《诸佛要集经》写于西晋元康六年(296),随后敦煌写经书法与中原汉字书法发展亦步亦趋,至唐代发展成为以楷书为主的成熟的写经体。“大师级书法家欧阳询、褚遂良、虞世南等人曾在政府机构教示楷法,书手经过严格的训练,也都是出色的书家,所用字体为标准的唐楷。这些书手中有人曾参与抄写佛经,其中有部分流传至敦煌地区。”[3]010唐代敦煌的寺院也曾雇佣或培养职业书手或经生专职佛经抄写,这些人通过对大师作品的学习使敦煌写经体在唐代臻于成熟。尽管唐末中央政权衰落,吐蕃政权控制河西走廊并在此推行“去汉化”、“吐蕃化”的教育,“吐蕃统治者在河西不仅废除科举,关闭学校,而且在社会生活中强制推行吐蕃语和吐蕃文。文献,举凡政令文书、课役牒告、颁布刑律、诉讼契约,均用吐蕃文书写”[11]261。但由于吐蕃政权的佛教信仰使得这一地区的佛教得到了更进一步的发展,“寺院、僧尼不断增加,抄经规模庞大,一些番汉高僧如昙旷、摩诃衍、法成等或译经讲道、或专心著述”[13],随后的归义军政权也继续支持佛教的发展。可以说直到西夏占领河西地区时,河西敦煌一带对于抄写佛经的体系是基本得到了完整的保留,并且在不断发展的。所以西夏基本上得到了河西敦煌一带传承有序、体系完整的写经系统并使其继续发展,敦煌发现的西夏文佛经写本就是有力的证据。

西夏在全境范围内推行佛教信仰,对于佛经的需求量更甚从前,但河西地区的战火遗存断然不够满足西夏全境的佛经需求,故西夏统治者多次向宋、辽求取佛经,并亲自主持译经活动,如“北京图书馆藏第22号《现状贤劫千佛名经》卷首有一秉常时期译经图,生动描绘了皇帝皇太后亲临译经场所,都译勾管作者安全国师白智光与辅助译经者僧俗十六人译经的画面”[14]。在经书翻译完成后,必然需要大量的抄写与流布,这一过程需要职业写经的书手或经生参与。因为一卷佛经往往需要抄写多份,所以便出现了多人共同抄写一卷佛经形成多份的情况,而这一过程必然有来自河西地区得到唐代楷法传承、精通汉文书法的职业经生的参与。可以推测的是,最初的佛经抄写有较多精通汉文书法的高手经生或僧侣参与,故而这一批佛经传承了鲜明的唐代楷书写经体的特征,并且书法精美,质量较高。而随着佛经的二次抄写乃至多次抄写,抄写者可能变成其他寺院的普通僧侣、受寺院或信众雇佣的其他经生。这一批经生可能社会地位较低、文化水平不高,依靠替人抄写佛经或文书糊口,甚至这批经生并没有见过标准的唐宋楷书或书写质量较高的西夏文佛经写本,仅是对照自己拿到的佛经范本机械抄写,对于笔法中的精妙之处往往不能领会,只保留了写经中为增快行笔速度而保留的尖锋入笔后重按、顿驻后调锋等较为鲜明的书写特点,因而形成了西夏写经书法虽在技法层面上存有云泥之别,但都鲜明地保留了敦煌唐代楷书写经体笔法的风格特点。此外西夏写经书法又带有党项民族自身的书法特征,一是西夏文字繁多的笔画给人一种内密外疏、粗犷豪放的感觉;二是西夏文写经多使用向左长出锋的竖、撇等笔画,四面出锋,体现了党项民族尚武的锐气。

(二)文教事业催生书法人才,书法人才促进写经书法

随着西夏经济社会发展,文化昌盛,尤其是文人、士人阶层必然会注重书法技巧的练习与书写文字的美观性。这首先体现在西夏的教育制度上,《宋史·夏国传》载:“建中靖国元年,乾顺始建国学,设弟子员三百,立养贤务以廪食之。”此处“国学”当指西夏国之学,不管教授何种具体内容,西夏国之学中必然有西夏文字的教学。再者“(绍兴)十三年(1143),夏改元人庆,始建学校于国中,立小学于禁中,亲为训导”[7]10829。南宋朱熹于淳熙四年(1187)编纂《小学》一书,讲授儿童如何处事待人、遵从孝道。此处“小学”当与朱熹之《小学》无关,而是指汉唐时的文字学,包括字音、字形、字义等内容。许慎《说文解字》云:“《周礼》八岁入小学,保氏教国子,先以六书。”段玉裁注曰:“六书者,文字声音义理之总汇也。”故仁宗“亲为训导”的内容便是番汉文字的“声音义理之总汇”,其中也必然涉及文字的书写。随后“(绍兴)十五年八月,夏重大汉太学,亲释奠,弟子员赐予有差”,“十七年,改元天盛,始立唱名法。”[7]10829又周腊生在《西夏贡举钩沉》中认为“西夏人首开贡举于乾顺时期,大约举行过27次”[15]。科举的推行与翰林院的设立②有力地推动了书法教育的发展,参照唐代科举以楷法优劣作为成绩的重要指标和宋代科举推行“誊录”制度,因此西夏科举无论仿唐或仿宋,必然会产生对西夏文书法人才的需求。

此外西夏还有寺院教育,如《西夏译经图》中“安全国师白智光……其前置一书案,上有梵帙经书一册,墨砚一台,毛笔两支……前排每位僧人面前有长案一条,上置经书、经卷及笔墨纸砚”[16];有书院教育如“1957年在北京发现的一本寿亲养老新书,牌子刻有‘西夏揆文书院重刻’字样”[17];在西夏翻译的唐人于立政编纂类书《类林》中也有关于书法的记载,在“笃学品第四十一”(汉文原本作攻书篇第四十一)中记载有书法家“杜庆、程邈、张芝、蔡邕、韦诞、师宣官、仓颉、崔寔、梁鹄、钟繇、胡照、羲之、羊忻、诸葛长、李斯”[18]等汉族书法家的事迹及书法特点,可见西夏文人对于历史上的汉族书法家应当有所了解。

综上所述,教育制度与文化事业的发展促进了西夏书法人才的产生。而又以唐代为例,书法大家也多参与佛教艺术文化创作,如褚遂良《雁塔圣教序》、颜真卿《多宝塔感应碑》、柳公权《玄秘塔碑》等。故西夏遍及境内的佛教信仰必然会使文人参与写经等佛教艺术创作,这些人创作的质量较高的写经作品又会成为一般经生抄经的范本,从而推动了西夏写经书法的发展。

(三)受到宋人“尚意”书风的影响

宋代书法是我国古代书法发展的一个高峰,主要表现出两大特征,一是在唐人的“法”发挥到极致的基础上出现了“尚意”的风格,即随着印刷技术的发展,不再追求唐代楷书以法度严整为美的审美标准,转而追求自我的个性与整幅作品各个结构相呼应的意境,并涌现了以苏黄米蔡四大家为首的风格多样的书法家;二是以苏轼等为首的“文坛领袖与书坛领袖的结合”[19],书法不再是“小学”中的一个科目,已经成为体现文人综合修养的一个重要指标。此二点特征必然会对与宋相邻的西夏产生影响,即西夏上层社会的文人与僧侣、技法水平较高的职业书手等在写经时会加入自身的书写个性,寻求写经书体的进一步变革。

(四)受到其他民族文字书写的影响

如前文所述,西夏人在抄写佛经时,不仅使用汉族书写工具毛笔、受到汉文书法的影响,同样也使用吐蕃的书写工具竹笔,并受到藏文等其他民族文字的影响。因为吐蕃曾经长期据有河西陇右地区,并在这一带极力推行藏文与藏传佛教。西夏占领河西走廊后,此地仍留存有数量不少的吐蕃人及藏传佛教信仰,这些人在使用西夏文抄写经文时,很可能仍使用其原有的书写工具与书写方式。其所抄写的经书也可能作为范本对写经书法形成风格影响。此外西夏境内党项、汉、吐蕃、回鹘等多民族杂处,这些民族都拥有自己的文字并在西夏境内通行,这些人在使用党项文字抄写佛经时必然会带有本民族文字的书写方式,经多次流传后也就会对西夏文写经的总体风格产生影响。

五、结论

本文通过对西夏文写本《大般若波罗蜜多经》及其一同出土的佛经残片作图像分析得知,西夏文写经的艺术风格主要受到唐代敦煌写经的影响,同时在西夏文化发展的背景下,还一定程度上受到吐蕃、回鹘等民族文字书写风格及宋人“尚意”书法风格的影响,形成了总体上既类似于唐代敦煌写经书体,又独具地域特色的独特写经书法风格。

注释:

①据赵生泉《西夏竹笔新解》提及1972年甘肃武威出土西夏时期竹笔,也曾在西夏被长期使用,具体后文有述。

②据《西夏书事》卷三十六载“夏天盛十三年春正月……立翰林学士院”。