如果死亡代表着失去,那什么才是永恒?

秦艳琼

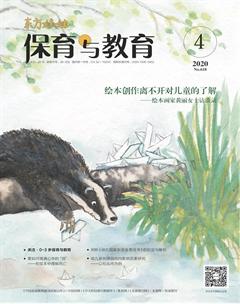

很多读者留意到,今年《保育与教育》的封面跟去年比有不小的变化。我们会结合当期文章内容或者节气、节日等做一些特别的设计。4月有清明节,因此“绘本观察”栏目策划了一期“死亡”主题的绘本赏析。同时,2020年4月4日,举国都在为抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲的烈士和逝世的同胞哀悼。于是我们决定本期封面以“失去与追念”为主题。

我们选取了《我还有好多好多话要对你说》这本书的插页图,做了裁剪设计。书里有一只叫巴杰的獾四处寻找他去世的好友,他把想说的话写成了信,溪流中的纸船寄托着满满的爱与思念……

在封面出来之前,我就开始思考一个问题:除了审美,关于死亡,我们希望传递给读者些什么?

我们的文化中,死亡在孩子那里仿佛是一种忌讳,现在仍有老人觉得不能当着孩子的面说“死”字。在成人世界里,人们对死亡也小心翼翼,避免谈论过多。就算提起,也会用其他词替代—— “老了”“走了”“离开了”等。然而死亡并不会因为我们的避讳而不存在。

我常听到很多成人提起面对家人死亡时的感受:痛哭,悲怆,黑色,窒息,甚至是恐惧。这样的感受多与他幼年时的经历有关。可是死亡只是这些吗?如果生命的离去代表着失去,那什么才是永恒?我回忆了亲历的几次亲近的人的死亡,虽然早就忘了孩提时是怎么想的,但庆幸的是,死亡在我的心里并不是黑色的。或许,我应该感激家乡那些葬礼上的繁文缛节(比如请“先生”写祭文回顾逝者一生,然后从配偶、亲戚、子女等角度抒发跟逝者之间的感情并用一定的曲调唱出来)和清明、中元等节日上坟祭奠先人的风俗。这些充满仪式感的民俗冲淡了一个孩子对死亡的恐惧,反而让她多了一点对人情的了解。现在想想,长大后关于生命、亲情和文化的看法,很难说跟这些见闻无关。

然而对现在的孩子来说,死亡离他们很遥远——如果有熟人死去,医院和殡仪馆会承担大部分需要直接面对死亡的任务,追悼会也很少有孩子参加。不少孩子只通过电视、电影里的死亡场面和新闻中的事故、自然灾害等了解死亡。这种与死亡的距离容易造成孩子对死亡的不安感,加重了死亡带来的惶恐。

相比之下,绘本中对待死亡的态度更值得我们学习。上一期“生态式美育”栏目中,教师用绘本《天堂的问候》引发了开放、真诚的讨论,帮助小女孩从外婆意外离世带来的心理问题中慢慢走出来。这一期的“绘本赏析”中,作者提到的那几本书无一不在告诉我们:死亡不是生命最后的终结,只是另一种形式的存在。当我们想念逝去的人的时候,他就活在我们的记忆里。能够好好面对死亡,意味着我们学会了更好地生活下去。很多关于死亡的绘本不會去渲染冰冷的恐惧,而是落脚于爱和怀念——虽然也有对分别的惋惜和伤感,但整体是温暖的、指向未来的。

周翔老师审阅了这期的主题后,这样回复:

当我们跟孩子提起死亡时,不能止步于追悼或是对死亡的概念化表现,更要向生命的活泼、继往开来的热烈去做。就算是清明节,也要知道它不仅意味着祭奠,更是一种爱的表达,更何况清明还是踏青聚会的日子。

于是,这一期的封面,就变成了你所看到的样子。