王时敏画像考

◇ 蔡力杰

清初“四王”之首的王时敏(1592—1680)在大众眼中大概是一个既熟悉又陌生的形象,熟悉美术史的人能轻而易举地在脑海里构建起他的年少英姿,但是除此之外,这位画坛巨匠漫长人生中的形影便鲜为人知了。实际上,王时敏一生都热衷为自己造像留影,后世也多有重绘之作。这些媒介、尺寸、技法都不尽相同的王时敏肖像画,不但为今人呈现了一位更为立体丰满的传奇人物,更清晰展现了时人如何借助人物肖像来完成个人情感、社会意识乃至于民族立场的视觉化表达。而当我们将眼光放宽到明清易代的变局与江南文化的语境中时,又都无不惊诧于另外一番景象:社会群体中的文人、画师、宗族等似乎从未停止过对王时敏形象的改造、重塑和利用,王时敏的肖像始终处于图像再生产的过程之中。

一

曾鲸绘制于万历四十四年(1616)的《王时敏二十五岁小像》(图1)不但是波臣派肖像画中的扛鼎之作,也是美术史中被频繁提及的人物画经典。像主王时敏时年25岁,正当风华,画上的他面如冠玉,目若朗星,眉如墨画、鼻似悬胆,于温雅中透出英气,令人过目不忘。在俊俏面容之外,王氏一身装扮则与其翩翩公子形象多有鉏铻,只见他身着一袭素色道袍,头戴冠巾,盘坐于蒲团之上,右手端持拂尘而左手轻捋之,极似一位超脱凡俗的居士僧侣,而配合着大片的留白背景,画面亦营造出空灵超然的宗教氛围。

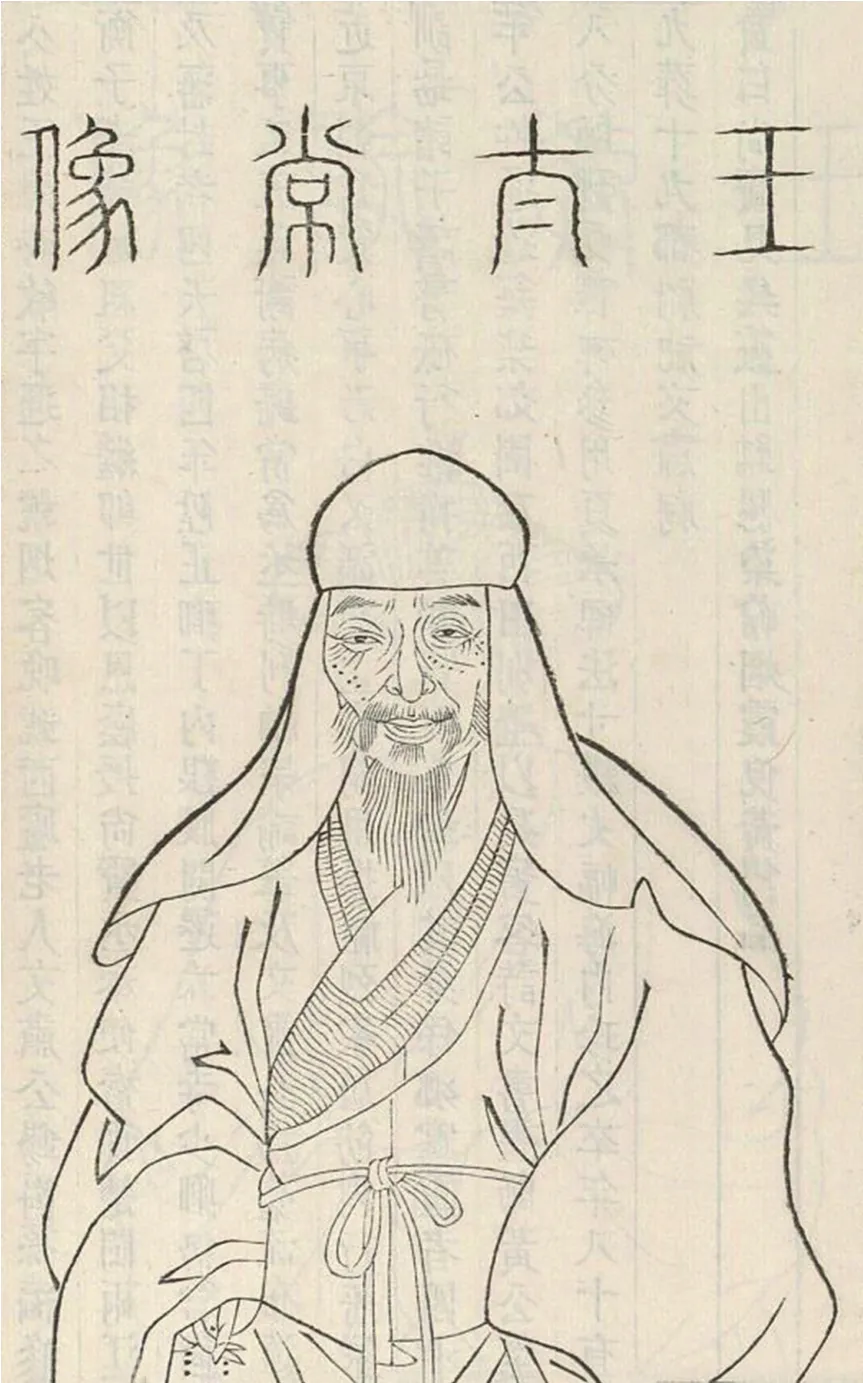

图2 [清]佚名 太仓王氏像图册之一 纸本设色 南京博物院藏

这一切自然是像主的刻意安排,王氏家族世代奉佛甚虔,可谓“生长旃檀林中”〔1〕。浸淫其中的王时敏自幼笃信禅门,每日持诵《金刚经》至老不绝,往来交游者不乏高僧檀越。由此想见,王时敏于画中作一身居士打扮自无不妥,既可传递素雅高洁的审美意趣,又迎合了释门信徒的身份表达。此外,这一完美形象还凝聚了画师的良苦用心,曾鲸审慎地选取了五分之四的侧面像,力求避免“浑然用其正像,则板刻而近俗态”〔2〕的时风,同时兼采传统“江南法”与独创的“墨骨法”,为之尝试技法改良〔3〕。唯有如此,方使得此像能达到尽善尽美的至臻之境。

与理想化的画中天地迥然不同,现实世界中的王时敏正遭遇着人生的空前危机。在此像完成的前七年,即万历三十七年(1609),王时敏之父王衡溘然长逝,他因此罹患咯血之疾,数年方愈。次年,素与王时敏感情笃厚的祖父王锡爵亦撒手人寰。自此王家“叠遭闵凶,门户凋瘁”〔4〕,家族血脉的延续悬于王时敏一人,自幼羸弱的他不得不独自面对“门祚单弱,内外事填委一身”〔5〕的困局。为了保全家业,扭转颓势,万历四十二年(1614)王时敏进京赴任恩荫的尚宝司丞一职,后数次担任朝廷使臣,奔劳于大江南北。天有不测风云,就在一切看似好转之际,万历四十三年(1615),即此像绘制的前一年,王时敏的妻子李氏及三个儿子相继离世,他再次经受了命运无情的嘲弄。事实上,《王时敏小像》不仅是一件聊以自娱的赏玩雅物,更埋藏了王时敏难以言说的内心独白。画中塑造的居士形象一方面是现实的身份表达,一方面也是臆想的虚空幻象。他想要借助宗教之力获得慰藉,在画中逃离尘世并获得解脱。许多人都曾注意到画中像主面无表情,这在曾鲸的肖像画中并不常见,殊不知这冷若冰霜的面目正是王时敏心中郁结的真实流露,豁达超然的居士外形掩盖了他无尽的彷徨与苦闷。

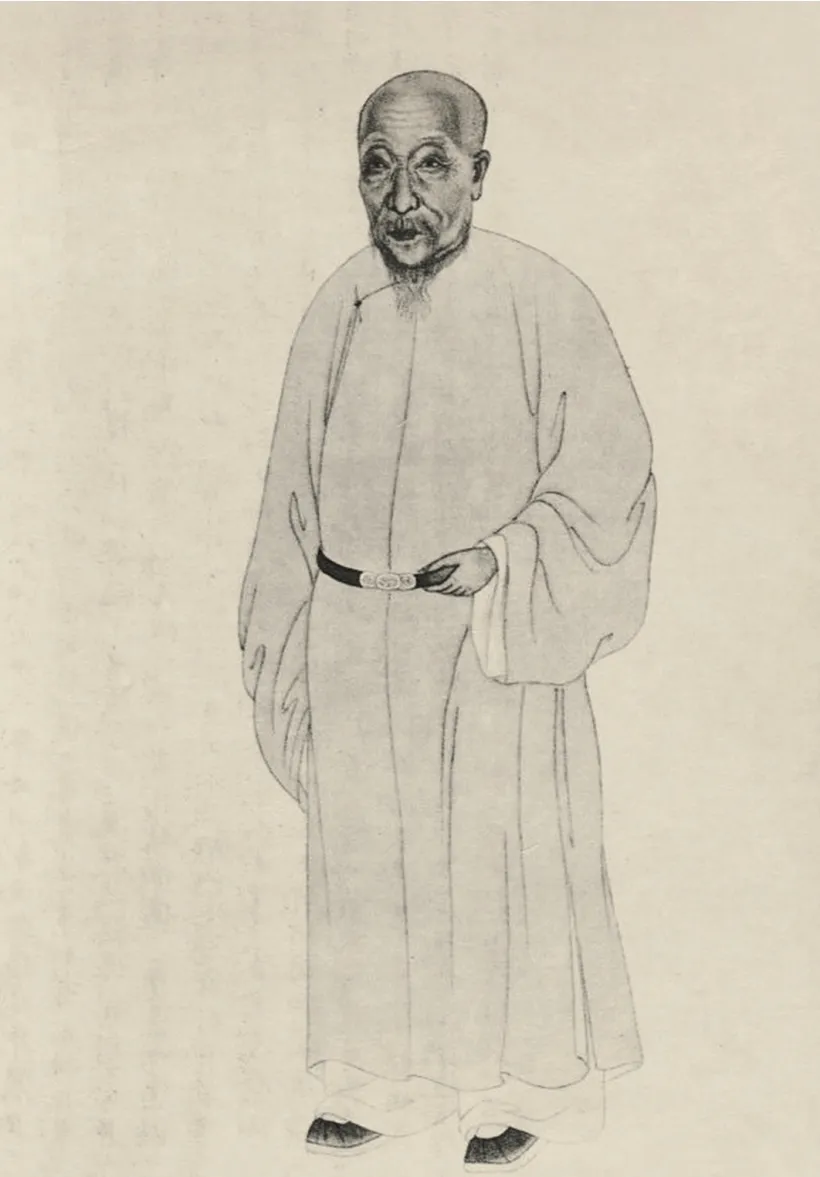

图4 [清]孔继尧《王时敏像》,版画,出自吴郡名贤图传赞,清道光九年长洲顾氏刊本

曾鲸在《王时敏二十五岁小像》中以精湛的技艺敏锐捕捉了青年王时敏的仪容风姿与内心情感,是存世王时敏肖像中罕有的能凸显像主自由意志的写真作品。无独有偶,相似的王时敏青年形象还曾出现于南京博物院所藏《太仓王氏像图册》(图2)中。图册收录了太仓王氏家族中王锡爵、王鼎爵、王衡、王时敏四人的正面半身肖像,其中王时敏为一白面无须的青年形象,与《王时敏二十五岁小像》中的形象酷肖,唯衣冠装束有所不同。图册中王时敏头戴乌纱帽,身着青色常服,老成矜持,被塑造成一位踌躇满志的年轻官员。

该图册一直被标注为清人无款作品,然而画面内容却暗示它或有着更早的母本,这点通过王时敏所着袍服便不难发现。《大明会典》记载,明时五品及以下官员“俱穿青绿锦绣”,而包括尚宝司在内的在京五品以上官员则可穿“大红苎丝纱罗服”〔6〕。检核王时敏的官职履历,笔者发现他于万历三十九年(1611)初拜尚宝司丞时为正六品衔,当着青袍;天启四年(1623)升尚宝卿,为正五品衔,可着绯袍。这表明画中身穿青袍的王时敏仍处尚宝司丞任内,即介于20岁到33岁间,与画中人的年龄特征相吻合,因此该图册的母本很可能是在此期间由王时敏授意绘制的〔7〕。仔细观察还可发现册中每位像主肖像两侧均以工整的小楷誊录功名、职务及谥号,此举明显是为追思和纪念先人的不朽功勋。对于彼时尚无建树的王时敏来说,让自己忝列先辈勋臣名录中,除了有自我勉励、鞭策的意味外,更重要的则是有意要表达不忘重振家族荣耀的心志。

在晚明的飘摇岁月中,家庭的变故让涉世未深的王时敏于画中呈现出两种截然迥异的形象,他是逃避俗世的居士,也是直面宦海的官员。家族繁衍延续的重压下埋藏着他个人的苦痛挣扎,今人所见肖像中那位少年老成、矜而不争的有志青年或许只是他言不由衷的形象表达。

图6 [清]顾见龙 消夏图卷 35.3cm×119.5cm 绢本设色 美国明尼阿波利斯艺术学院藏

二

出乎很多人的意料,对于前文提到的这幅“如镜取影”的波臣派杰作,王时敏本人颇有微词,毫不客气地评价它“俱不甚似”〔8〕。也许正是这个原因,在此后的漫长岁月里,王时敏对肖像画失去了兴趣以至于“久无貌余者”〔9〕,如今所见王时敏肖像无一例外都集中在他暮年岁月。

王翚及其弟子杨晋便曾留下为老年王时敏绘制肖像的记录〔10〕。康熙十三年(1674),王、杨二人自邗江归时顺道来访,闲暇之余便合作绘制了一帧王时敏小影。王时敏对这幅肖像画极尽夸耀,赞誉“妙得神解”,惜此作未能存世。在稍早的康熙元年(1662),王时敏还曾令画师为自己作一长帧肖像〔11〕,并将其呈送好友钱谦益观览,同时叮嘱钱氏为之作像赞。这幅长帧肖像今也不存,所幸钱谦益题写的像赞为我们留下了文字描述,文中“幅巾道衣,一床未改”〔12〕的描述使得今人尚能依稀还原王时敏大异时风的特殊形象。所谓的“幅巾道衣”指的乃是幅巾〔13〕与道袍〔14〕,两者均属明代的汉人服饰。明清易代后,幅巾与道袍实际上很快遭禁,仅小范围留存于清初遗民群体中,成了隐逸者塑造自身遗民形象的重要工具之一,如林时对“幅巾深衣,踯躅行吟”〔15〕,又如黄宗羲“深衣幅巾,须眉庞古”〔16〕。更有甚者还要求死后戴幅巾入殓,如屈大均提出“吾死之日,以幅巾、深衣、大带、方舄敛之”〔17〕。而存世的清初遗民肖像中,十有八九也身着幅巾道袍。

王时敏“幅巾道衣”的形象显然也出于相似的考量,然而王氏在鼎革之际的所作所为偏偏又注定了他的身份定位始终模棱两可。甲申事变后,摧枯拉朽的清军旋即叩关太仓,王时敏出于延续家族、保全郡邑的目的,不得不选择率领乡民打开太仓城门放弃抵抗。这一污点使得王时敏深受折磨,失节的梦魇一直伴随着他的余生。就在画像的前一年,王时敏仍自责“窃录五朝叨法从,偷生七袤愧遗民”,感慨“恩波太液浩无津,每咏秋槐倍怆神”〔18〕。在此情形下,王时敏迫切需要进行自我形塑以谋得心灵上的宽慰。早在国变之初,卜居西田的王时敏即开始有意识地向世人表露自己“追念国恩,感怀今昔”〔19〕的遗民心态,常与遗民群体往来酬唱。与此同时,太仓本邑遗民群体的肖像画创作也带给王时敏不小的触动与灵感,清初《娄东十老图》中曾描绘了明末清初活动于太仓地区的十位隐逸遗民,其中有四位皆戴幅巾而衣道袍。幅巾与道袍在此俨然是遗民自我指陈的一种文化符号。王时敏于此肖像中选择相同装束着实意味深长,他将自己塑造成“非写实”的遗民形象,向时人倾诉自己的亡国之痛,寄托故国之思,以期阐明自己的道德态度和情感方式。

王时敏的良苦用心得到了社会的正向反馈,遗民与隐士成了此后三百余年间最为士人们所接受的王时敏形象。故宫博物院藏倪耘《王时敏像》〔20〕(图3)即为典型一例,画中老年王时敏形容枯槁,须发灰白,他头戴玄色幅巾,身着黄绿色的道袍,双手则掩于袖中,完全是钱谦益笔下那张王时敏“幅巾道衣”肖像的翻版,代表了晚清时精英文人群体对王时敏形象的普遍印象〔21〕。

道光九年(1829),由苏州人顾沅辑刻《吴郡名贤图传赞》刊刻出版,此书辑录了周朝以来吴郡先贤凡五百七十人,传主皆附有肖像及赞辞,画像均出自孔继尧之手。王时敏名列其中,这标志着其肖像开始从私人走向公众,参与到公共图像的传播网络中。顾沅身为吴中望族,庋藏“甲于东南”,是清代著名藏书家,他搜集先贤肖像可谓精益求精,“或临自古册,或访得之于各家后裔,其冠服悉仍其旧,均有征信,无一凭虚造者”〔22〕,收录的王时敏肖像便很可能源自太仓太原王氏家族旧藏。此像亦为“幅巾道衣”的王时敏老年像(图4),形貌与倪耘的绘像相近。值得注意的是,《吴郡名贤图传赞》的刊行目的在于倡导教化,即“观是册者,咸知爱慕而兴起,则其垂教之功为不浅”〔23〕。故而在遴选传主肖像时,顾沅多掺杂了个人的价值判断和道德考量。这点从王时敏肖像的遴选便可见一斑,顾沅为王时敏题写的赞辞乃是“尚宝见几,云山归隐,染翰烟霞,倪黄隽品”,王氏的隐士之风和艺术才华被充分强调,其前朝旧臣的身份则被有意淡化。王时敏此像兼具艺术家和隐者的双重风貌,无疑与赞辞描述最为契合。

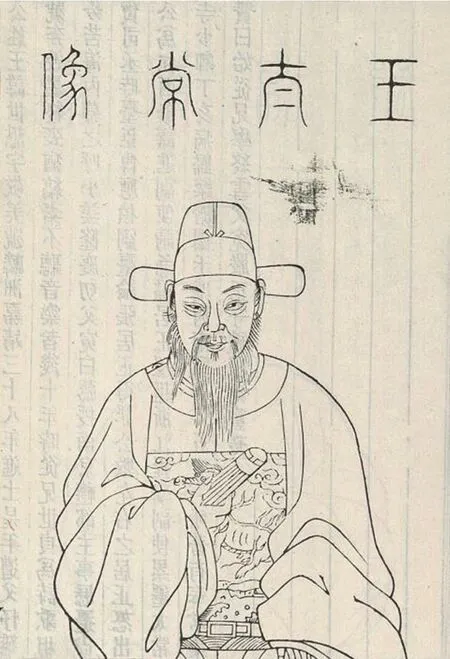

图7 [清]叶衍兰《王时敏像》,版画,出自清代学者像传第一集,民国十七年刊本

《吴郡名贤图传赞》在刊行前后还曾得到江苏巡抚陶澍的欣赏,他决意将诸先贤像“刻石以垂久”,以缅怀先贤,教化士子,使观者“一瞻拜间而效法之心油然自生”〔24〕,进而彰显吴地的典故文章。适逢沧浪亭修葺完毕,陶澍便在亭西建祠,于祠之四壁石刻顾沅所辑的这五百七十位先贤画像,其中王时敏像(图5)悉数摹刻自《吴郡名贤图传赞》中而稍加美化,又于其上添“皇清赠大学士王公时敏”榜题。众所周知,王时敏入清不仕而归隐田园,当然不可能得授赠大学士虚衔,此举所图不过是借机拔高王时敏的社会地位罢了。如果说《吴郡名贤图传赞》的刊刻属于顾沅“以广其传”的私人行为,那么“沧浪亭五百名贤像”的施工则是带有政治意味的官方活动,甚至是一种地方文化威权的昭彰〔25〕。因此,地方官员竭尽所能地对吴地历代名贤形象进行视觉化表现和合理改造,进而塑造苏州乃至江南地区文人阶层的集体记忆,重新激发被湮灭的地方意识。而结合道咸时期理学复兴的大背景〔26〕,笔者甚至有理由认为这种文化先贤的形象重塑并非心血来潮,其归根结底也是对晚清“变局”中所面临的社会文化挑战所作出的有力回应。

从得志青年到隐逸遗民,时代的变故让王时敏形象逐渐脱离真实。入清以来,王时敏像又从私人肖像衍化为公共形象,直接面对民众审视。出于为尊者讳的原因,这些肖像往往是美化或改造后的非真实形象,且由掌握文化话语权的江南文人群体进行了重新诠释,通过春秋笔法隐晦地表达了传统士大夫立场下的道德诉求。

三

作为一种特殊的社交工具,作遗民姿态的王时敏肖像画通常会在文人雅集活动中作公开展示,由诸名家题跋,借此传达像主的美好品质。与之相对应,王时敏肖像中还有另一类作品,它们往往更具私密性,甚至连像主都对此讳莫如深。不过,它们也更真实地呈现了像主的生活状态和细腻情感。

图8 [明]曾鲸(款) 王时敏七十肖像轴122cm×46.5cm 纸本设色 私人收藏

这类私密化肖像的典型当属收藏于美国明尼阿波利斯艺术学院的《消夏图》(图6)。此像由太仓画家顾见龙所绘,描绘了一位隐逸文人在自家园林中纳凉消夏的场景。这位文人据信便是老年王时敏,故此画也习称为《王时敏像》。画史记载顾见龙善人物肖像,风格有粗犷与精工两种,《消夏图》即属于后者。王时敏与顾见龙的关系非同一般,他不但赞誉顾氏“品列精能,独步江左”〔27〕,还曾为顾氏的摹古绘粉本欣然作序,可见二人的交往相当热络。过去高居翰曾认为顾、王二人“由于彼此之间社会经济地位相差悬殊,他们都未能为对方作画”〔28〕,这一说法如今看来未必准确。顾见龙虽是一介职业画师,但他与江南文人多有交往又曾祗候内廷,因此王时敏延请这位“名重京师”的老乡为自己绘制肖像也就无可厚非。从严格意义上讲,《消夏图》应当属于文人行乐图,这意味着它能提供更为丰富的情节暗示和意象表达。画面中的老年王时敏身处富有情景色彩的园林环境中,视觉中心处的书房空间完全开敞,如同“舞台”一般为观者呈现了像主的举止活动,同时也实现了像主自身的叙事性表达。

图9 [清]王节(款) 训子图轴 101cm×44cm 纸本设色 私人收藏

这幅工巧细丽的设色作品最吸引人的地方在于室内空间的富丽装潢与陈设,单王时敏近旁就汇集了青铜觚、钧瓷、砚台等雅玩,以至于乔迅惊呼:“这一书房陈设更可能是理想化呈现而不是客观的记录。”〔29〕结合史料记载,笔者推测画中园林应该就是王时敏晚岁费心经营的西园,此园“日积月累,费至四五千金,垒石穿池,亭台竹树,颇堪游赏”〔30〕,顺治年间业已闻名江南。在《消夏图》中,王时敏无意掩饰西园的堂皇和自己奢靡的生活状态,因为此画的私密性质决定了它在多数情况下仅供像主本人欣赏,这也解释了卷中为何除顾见龙的款印外再无他物。同理,正是在私密化空间中,王时敏被罕见地呈现出闲适随意的造型,他只穿着白色的对襟褂子,甚至以袒胸露乳的姿势直面观者,摆出毫无掩饰的自然之态。笔者还注意到画中王时敏髡发留辫,不复以冠巾掩饰他薙发窘态。相似的造型在叶衍兰编《清代学者像传》中也曾出现过(图7),从中不难看出随着社会经济的逐步恢复,这位前朝旧臣的民族立场也逐渐淡化。另一个特征则是画面上处处暗示的家庭属性,孩童形象充斥在游廊、书斋、闺房等角落。尤其是右上部轩窗内优雅的女主人与侍立的孩童,更巧妙地在空间上与像主王时敏发生联动,营造出其乐融融的家庭氛围。前文笔者曾提到家族的延续问题一直是王时敏的挥之不去的阴霾,这种情况在17世纪中叶以后有了根本改变,1646年的王时敏已育有九子,时人称之“年跻大耋,林立孙曾,人每称羡其诸福俱备”〔31〕,画中的频繁出现的孩童正是王家人丁兴旺的现实写照。

催生了一批似是而非的肖像,在这些作品中,老年王时敏被置于各种象征性的环境中。《艺苑掇英》第七十期曾刊登过一幅《王时敏七十肖像》(图8),像主髡发并着长衫端坐于波涛中一枯槎上,头顶有磐石长松,场景显然化用了张华《博物志》中“仙人乘槎”的典故,以历史故事来构筑像主逍遥散仙的生活状态。笔者注意到像上题跋乃:“西庐老人七十小象,辛丑春日,曾鲸写照,吴伟业题。”按辛丑年为顺治十八年(1661),而曾鲸卒于1647年,此时已经过世十余年,又怎么可能绘制此像呢?北京匡时2007年春拍中还曾出现一件王节〔32〕《王烟客训子图》(图9),画面左侧绘一中年人盘坐于矮榻上,右手上举作说教状,即为王时敏;右侧绘一年轻小生端坐于瘿瘤木椅上,侧耳倾听,为时敏子。二人置身于园林宅院中,一株挂满红叶的乔木则暗示了时节。有趣的是,此画上种种细节与王家实况多有吻合,例如本年王时敏开始分割家产,训勉诸子似在情理之中;又如王时敏四子王持时年十九,五子王抃时年十八,年龄与画中人相仿。只是画中那位年长者的丰腴脸型实在与王时敏相去甚远,笔墨也缺乏精到。

记录人物的真实状态本是肖像画的基本功用,在清初的时代语境下,这一目标的实现却只存在于那些私密之作中。令人唏嘘的是,王时敏那些秘不示人的肖像画能轻易颠覆大众对他的单一化认知,指涉了其物质生活和延续意识在生活中难以抹杀的地位。随之出现的伪作则塑造了王时敏更为夸张离奇形象,从侧面反映了公众对于这位耆宿隐居生活的强烈兴趣。

四

正如前文所展示的那样,目前存世的王时敏肖像大都曾由他本人亲自参与自我形象的建构,或多或少都蕴藏了王氏的自我意识。然而在某些肖像中王时敏却始终缺席,其形象基本是后人不切实际的臆造。

民国年间由上海苏新书社与苏州振新书社合作排印的《王烟客先生集》曾收录了一帧王时敏半身像(图10),画中为罕见的王氏中年像,他留着长须美髯,左手握书卷朝胸前微举,右手前伸置于腿侧,肃穆威严之余又兼有饱读诗书的儒者风范。其穿戴的圆领袍及乌纱帽则皆为明制,丝毫不爽。此像右下角题“崇明黄厚生敬摹”则证明其当有所本,绝非凭空捏造。遗憾的是,这幅貌似真实可靠的肖像背后却疑点重重:其一,画中人胸前补子上的图案隐现一大型猛兽,而身为文官的王时敏补服图案理当为禽鸟。其二,画中人须髯极旺盛而连及鬓角,这也与素来胡须稀疏的王时敏大不相同。诸多迹象表明这幅肖像的像主或许另有其人。

笔者几番寻求后终于在《吴郡名贤图传赞》中找到了原型,这幅肖像事实是明人王世懋像(图11)。王世懋,字敬美,明嘉靖间进士,为明代文学家王世贞胞弟,他与王时敏一样也是苏州府太仓人,但源出太仓琅琊王氏家族,与王时敏所宗太仓太原家族为同源的独立分支。更巧的是,王世懋与王时敏一样都曾累官至太常寺少卿,所以二人均被世人尊称为“王太常”或“王奉常”〔33〕,也正是这个原因才导致后人在图像传播中将明代“王太常”王世懋误认为清代“王太常”王时敏。从另一角度看,这种令人啼笑皆非的错舛也与当时特殊的社会历史语境密不可分。

《王烟客先生集》刊行于民国五年(1916),收录了王时敏的诗、训、跋、尺牍等,是有清两百余年来第一部较为完备的王时敏集著。此书编纂的初衷乃是王氏子孙决意为先祖保留文存,使之免受“风霜兵燹简籍飘零”〔34〕之苦。此后由王氏族孙王乃昌与邹登泰两人旁搜博采,汇集遗存,终得结集出版。与官修文集截然不同,《王烟客先生集》从刊刻伊始便带有强烈的家族烙印,书中扉页便明确指出此为“家藏秘本”,而此书的四位校订者也皆为王时敏裔孙。为了达到“以志不朽”的目的,此书还网罗一时名流为之添光增色,其书名由时任农工商部左侍郎的太仓籍乡贤唐文治题写,书中《南园始末》一文由光绪间进士、太仓籍乡贤王祖畬所撰。耐人寻味的是,这样一部浸染着功利色彩的文集却没有采用《吴郡名贤图传赞》或“沧浪亭五百名贤像”中经典的王时敏肖像。要知道彼时沧浪亭五百名贤像业已是民众奉若圭臬的“标准”肖像,王氏族人不可能置若罔闻,笔者推测这或许是太仓王氏家族有意为之。

晚清以来,随着太仓近代化程度的加深,包括太仓太原王氏家族在内的封建地主家族迅速走向衰落,取而代之的则是涉足实业的唐家、朱家、俞家、吴家等,这些后起之秀逐渐在工科、医科、社会教育等文化方面占据有利地位。面对新兴家族的挑战,王氏家族试图通过对地方文化领域的介入以保持其社会地位,例如前文提到的太原王氏族人王祖畬自光绪十九年(1893年)后一直潜心于地方志纂修及家谱整理,编纂有《太仓州志》《镇洋县志》等方志及《太仓太原王氏宗谱》。在时代剧变的环境下,对于迫切谋求家族蜕变的王氏家族而言,先祖形象的真实与否并不十分重要,如何传承家族文脉,彰显家族文化权力方是核心旨要。《王烟客先生集》的编撰者在拟定王时敏肖像时故意以声名赫赫的太常取代身无寸功的隐者,意在重塑王氏立朝为官的政治形象,并借机达到夸耀家族文化积淀与权力地位的隐晦目的。

这幅张冠李戴的王时敏肖像背后映射了关乎地方文化主导权的明争暗斗,并揭示新旧宗族势力的此消彼长。它所暴露出的无序状态也正是中国近代化历程中地域社会关系纠葛的缩影。

图10 [清]黄厚生《王时敏像》,版画,出自王烟客先生集,民国五年刊本

图11 [清]孔继尧《王世懋像》,版画,出自吴郡名贤图传赞,清道光九年长洲顾氏刊本

五

清人沈宗骞熙曾在《芥舟学画编》中指出肖像画的意义在于“盖以能传古圣先贤之神,垂诸后世也”。但很多情况下,“写照传神”不过是后人的一厢情愿罢了,作为视觉图像的肖像画其实始终处于一个“建构—重构”的生成过程中,因而图像的多义性难以避免。本文所讨论的王时敏肖像无疑是能佐证此说的经典案例。在王时敏的自我形塑中,两种类型的肖像有着明显分野:理想化的肖像塑造了王时敏儒雅而简朴的形象,突出强调他的道德品质;生活化的肖像则描绘了王时敏不修边幅的另一面,并将他与物质世界紧密相连。而在更为宏阔的叙述视角中,王时敏肖像则衍化为公共图像的一部分,其形塑过程具有了社会属性。在江南各阶级群体的推动下,王时敏形象得以重构,俨然被视为家族、社会、地域等诸维度中的文化标尺。文以诚曾指出“肖像画不是单单被动地映照出文化的其他面向,而是积极地参与到自我意识与自我形象的建构中去”〔35〕。王时敏形象的建构过程或许更进一步,它实现的乃是自我意识和社会意志的统一。