薛绍彭的仕途机遇与书法复古

◇ 谢少苑

薛绍彭(?—1109?)〔1〕是北宋书法史上一位重要人物,其“复古守旧”的书风在“尚意”的北宋具有独特性。薛氏收藏书画丰富,拥有著名的《定武兰亭》,刻有《清閟堂帖》,而且鉴赏能力高〔2〕。其门荫入仕,历任上清太平宫兼兵马监押、主客郎中、少府监丞并兼职文思院、梓路提举常平官、秘阁修撰等职,这些仕途经历为薛绍彭提供了不同的书法取法材料,也因此改变其书风特点。现主要从薛绍彭的仕途经历入手,分析其书法取法对风格的影响,使我们对薛绍彭的书风演变有更为全面的认识,同时更明晰其在书史上的意义。

一、既访唐碑,遍学唐法

薛绍彭为北宋万泉薛氏家族一员。曾祖父薛颜,科举出身,“字彦回,河东万泉人,举三礼中第”〔3〕,为官干练且受民爱戴,“丁谓招抚溪蛮,有威惠,部人爱之”〔4〕,为家族成员入仕奠定坚实的政治基础;其父薛向,“字师正,以祖颜任太庙斋郎”〔5〕,荫补入仕,薛向“干局绝人,尤善商财,计算无遗策,用心至到”〔6〕,对北宋经济有重要影响,是家族兴盛的标志性人物。薛绍彭出身官宦世家,门荫入仕,在元祐时以“承事郎勾当上清太平宫兼兵马监押”〔7〕,其叔父薛周曾为“国子博士监上清太平宫”〔8〕,故其入仕前已耳濡目染其职务。仕途顺畅和仕途地点为薛氏书法取法提供时间和空间。

上清太平宫位于陕西西安,为官方创建的道教宫观。薛绍彭在管理宫观事务时,也常因身份缘故陪来客游玩。西安是唐朝故都,有很多唐碑。因此,薛氏常在游玩过程中搜访唐碑。如现存薛绍彭最早的书刻《题华岳庙碑》,即有“乐安薛绍彭日沙□勃,元丰六年(1083)六月十六日”〔9〕的文字;又有鄠县《唐定慧禅师碑》,侧有正书“薛绍彭题名,元祐□年□月刻”,毕沅《关中金石记》提到“此应是元祐二年(1087)时,与苏轼等同游鄠杜,故题名在此”〔10〕;另有《太平宫碑阴》,也可见薛氏于元祐二年(1087)正书题名“薛绍彭道祖、弟嗣昌亢宗,丁卯重阳后一日侍亲游”〔11〕;元祐三年(1088)题晚唐裴休书、柳公权篆额的《唐圭峰定慧禅师碑》“薛绍彭同曹朴游,元祐□年五月初一日”〔12〕。多次访碑的经历加深薛氏对唐楷的认识,故唐楷是其早期书法取法的主要对象,对其书风的形成起到重要作用。

另外值得一提的是薛绍彭早期所得的《定武兰亭》,也应是其取法对象。北宋李之仪《跋薛氏本》道:“贞观中得兰亭,上命供奉榻书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等,各拓数本,分赐皇太子诸王近臣。而一时能书如欧虞褚陆辈,人皆临拓相尚。故兰亭刻石流传最多。尝有类今所传者,参订独定州本为佳,似是镌以当时所临本模勒。其位置近类欧阳询,疑询笔也。此石已为薛向取去。见在向家。而定州石刻又从而传模者。然亦不能辨真赝。若谛观锱铢,则较然相远矣。此乃向家本也。”〔13〕薛向即薛绍彭父,《兰亭》经后世传抄摹刻,其连带笔画逐渐减少,字体趋向端正,到宋代,已变成如欧楷般端雅,可见薛氏早期取法《定武兰亭》,实际也是取法唐法。

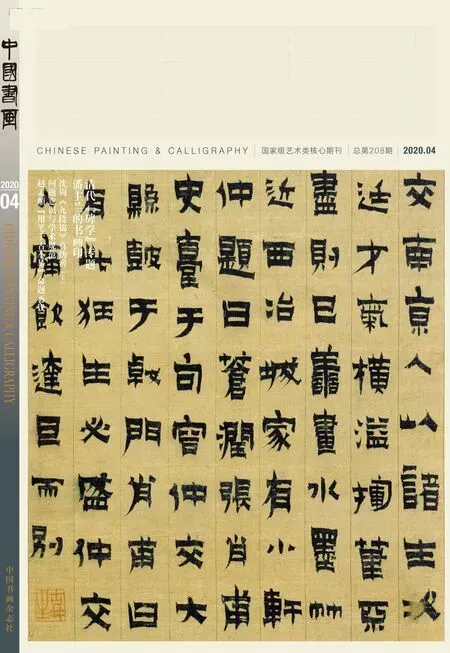

图1 [宋]薛绍彭《题华岳庙碑》拓片(台北“中研院”傅斯年图书馆藏有此刻拓片)

图2 [宋]薛绍彭《薛周留题楼观诗》(石在陕西周至)

图3 [宋]薛绍彭《大中题楼观南楼诗》(石在陕西周至)

王昶《金石萃编》记有“题名在司空徒残诗之左三行,字数不等,正书”,内容为“乐安薛绍彭日沙□勃,元丰六年(1083)六月十六日”(图1),其字结体严谨端正,笔法上可见褚遂良笔意;其于元祐元年(1086)三月廿一、廿九、卅书于楼观台的三首诗歌作品亦可见唐书风,其中《薛周留题楼观诗》(图2),笔法上方圆并用,运笔顿挫有致,风格上婉媚遒逸,与存于陕西西安的褚遂良《雁塔圣教序》在用笔结字上极为相似;而相差八天的《大中题楼观南楼诗》(图3)却是带有明显的颜书笔意,运笔提按明显,笔画粗细分明,结体上与颜书《谒金天王神祠题记》〔14〕相似,近代著名学者姚华跋《谒金天王神祠题记》拓本,称其“书势方阔,而以圆笔行之,方圆兼至,遂若篆分并行,唐人书法变成与此”〔15〕,在薛氏作品中,亦可见端庄、方阔的气势;而与《大中题楼观南楼诗》仅相差一天的《王工部题楼观诗》(图4),其风格又带有其他唐书家笔意,既有虞世南结字上的偏瘦长、笔势舒展,又有欧阳询结构上的严谨、中宫紧密、寓险于正的特点。可见薛绍彭学遍唐大家,唐法处处可见。

图4 [宋]薛绍彭《王工部题楼观诗》(石在陕西周至)

图5 [宋]薛绍彭《题赞唐搨硬黄本兰亭》(故宫博物院藏)

图7 [宋]薛绍彭《元章召饭帖》(台北故宫博物院藏)

图8 [宋]薛绍彭《晴和帖》(故宫博物院藏)

图9 [宋]薛绍彭《光禄坂留题诗碑》(石在四川盐亭县)

二、归京任职,遍览魏晋风度

薛绍彭于三年后秩满归京,在绍圣、元符之际为主客郎中,担任少府监丞并兼职文思院,同时任提举常平司一职。薛氏为主客郎中时,须“掌以宾礼,待四夷之朝贡,凡郊劳、授馆、宴设、赐予辨其等,而以式颁之”〔16〕;而在任少府监丞,又要管制造门戟、神衣、旌节等物;同时又因在文思院任职,“掌造金银犀玉工巧之物,金采绘素装钿之饰”〔17〕;在担任提举常平司期间,要“掌常平、义仓、免役、市易坊场、河渡、水利之法,视岁之丰歉而为之敛散,以惠农民”〔18〕。从任职经历可见,在京城为官期间,薛氏过着与礼制及财政打交道的官场生活,由于其出身书香门第,对儒家礼制可谓熟烂在心,而薛父又是熙宁年间王安石在财政上改革的得力助手,同样使其耳濡目染其职责,仕途顺畅和仕途地点的转变同样为薛氏书法取法提供材料来源。

薛绍彭任职时,须“掌以宾礼,待四夷之朝贡”,故多与人打交道,朋友圈较广,在京城除与苏、黄、米等大家交往外,还与皇室贵族赵令穰〔19〕有来往。这不仅开阔其眼界,拓展收藏范围,而且确实提高了鉴赏能力,在思想上也有了很大的转变,将书风全面转向“尚晋”。北宋汴京是书画收藏的繁荣地带,薛绍彭在与书家交游过程中过眼过许多晋帖,如《荐季直表》〔20〕,唐拓《兰亭帖》〔21〕等,甚至亲自勒唐拓硬黄兰亭,并于其后题赞〔22〕。同时,他收藏许多晋帖,如《裹鲊帖》〔23〕《异热帖》〔24〕《子敬帖》〔25〕《智永临右军五帖》〔26〕等。薛氏取法诸帖,完全改变之前书风。在交游对象中,米芾对其影响最大,米芾在《寄薛绍彭》中提道:“欧怪褚妍不自持,犹能半蹈古人规……二王之前有高古,有志欲购无高赀。殷勤分治薛绍彭,散金购取重跋题。”〔27〕在米芾任职涟水时,也建议薛绍彭转换草体,追求晋人古气。曹宝麟提及米芾《吾友帖》应是写给薛绍彭〔28〕,文中提道:“吾友何不易草体?想便到古人也。盖其体已近古,但少为蔡君谟脚手尔!余无可道也,以稍用意。若得大年《千文》,必能顿长,爱其有偏侧之势,出二王外也。又无索靖真迹,看其下笔处。《月仪》不能佳,恐他人为之,只唐人尔,无晋人古气。”〔29〕从薛氏题跋中可见思想的转变,如其《裹鲊帖跋赞》“右军为书,暮年更妙。裹鲊既出,众帖咸少。盖其暮年,纵心所造”〔30〕,在“尚意”旗帜鲜明的北宋时期,薛氏由“追唐”转向“尚晋”,恪守晋人古法,同时担心“庶几将坠法”,而要“模勒金石刊”,以此来“可续后世观”〔31〕,可见对古法的重视。

受时代风气影响,北宋,特别是京城地区,尽学“二王”,自唐太宗确立王羲之不祧之祖地位后,宋初延续唐旧习,帝王也好王字,如宋太宗御笔:“不到兰亭千日余,尝思墨客五云居,曾经数处看屏障,尽是王家小草书。”〔32〕且通过刻帖形式推广,《淳化阁帖》中“二王”行草书超过总数的一半,影响了当时包括苏、黄、米在内的文人雅士。虽然薛氏所处的时期尚意书风更尚一筹,诸多名家在学习晋人之后,表现出新的风格特征,然薛绍彭依然坚守“二王”古法。由此可见,仕途经历的改变为薛绍彭取法魏晋提供了现实环境和大量材料。从薛氏《题赞唐拓硬黄本兰亭》(图5)和《题赞王羲之裹鲊帖》(图6)书迹中可见,此时的楷书已不见早期唐风,点画遒劲而多意趣,宽博而多扁方的结字透露出魏晋小楷古朴风貌;而约书于元祐六年(1091)后的《元章召饭帖》(图7)〔33〕,其用笔以圆为主,笔画粗细分明,结体宽博,字的大小和谐穿插,行气贯通,与其收藏过的《裹鲊帖》在风格上极为相似,牵丝连绵却字字独立的晋人草书在此可见一斑;这种优美遒劲的“二王”风格在后来,即元符二年(1099)其赴梓州任职前所写的《晴和帖》〔34〕(图8)中展现无遗,字字可见“二王”法度。

三、赴蜀多愁不求新 回京坚守前人法

元符二年〔35〕(1099),薛绍彭以承事郎出为梓州路(在今四川)提举常平官,即梓路使者,管理着本路的财赋,漕运钱谷等事。其曾祖父也曾担任过夔州转运使、陕西转运使,其父也曾任职过陕西转运使,与祖、父相类似的官职使薛绍彭又有较为熟练处理官务的能力。《乍履危途帖》提道:“职事区区粗遣,但版曹新完法度,额劳应报,有以见教。”〔36〕从大量关于薛氏讨论役法问题的简帖中可见薛氏恪守己分,尽心尽职,但也可见此时薛氏仕途之路并非如早期那样顺畅舒适,而是有感于“锦城繁华,当有可乐,又恐非使者事尔”〔37〕。

四川远离京城,又是南蛮之地,此地“穷山僻陋,日苦阴雨,异俗愁挹”〔38〕,此时已近知命之年的薛绍彭“将母至此,行已一季”〔39〕,在写给朋友信中提到“绍彭远官,良非所堪。奉亲到此累月,诸幸粗遣。手足在北,音问不继,朝夕耿耿”〔40〕。背井离乡,思念亲人,其《重阳日寄弟七绝》提到“秋影萧疏无雁行,篱花冷落未开黄。都城遍插茱萸日,郪县涪江正异乡”〔41〕,同时从其与此时被贬的好友黄庭坚的书信往来中提到“书来遥识犹青眼,别久悬知半白头”〔42〕,也可见两人惺惺相惜。

图10 [宋]薛绍彭《云顶山诗帖》(局部)(台北故宫博物院藏)

图11 [宋]薛绍彭《左绵帖》(局部)(台北故宫博物院藏)

此时薛氏仍然坚守古法,日日临习,笔笔追魏晋,如其《通泉帖》提到“通泉字法出《官奴》,日日临池恨不如”〔43〕。其书于崇宁元年(1102)的《光禄坂留题诗碑》(图9),再现宽扁结体的魏晋小楷风貌,笔意中透露出一股古朴淳厚的气息;而行楷书《云顶山诗帖》(图10),用笔处处可见“二王”笔法,特别是其行气的贯通无处不透露出《兰亭》飘逸优美的气息;而最能代表其晚期作品的是《左绵帖》(图11),起笔时顺势而下,方笔可见,行笔时又能圆转自如,方圆兼备,收笔时适可而止不做外扬,笔画粗细变化和谐,融合王帖各种风格,处处严谨古法,晚期书风相比于之前作品而言,少了一份稚嫩与张扬,多了一份淡泊与成熟。

后来,薛氏再度回京任职秘阁,在开阔魏晋书法眼界的同时,总结了这一生对书法领域的种种认识,从中依然可见其对古法的坚守。“秘阁”是皇家藏书地,薛氏在此一饱魏晋书法眼福,从其《秘阁观书》可见,此时的薛氏开阔了魏晋书法眼界〔44〕,也提高了鉴赏能力〔45〕,依然追崇“二王”,坚守魏晋古法〔46〕,对唐书家评价也从古法角度出发,认可张旭对晋法的追求〔47〕,认为欧、虞皆能守住古法气息〔48〕。

薛氏对魏晋书风坚持“复古守旧”,相对于当时“尚意”的北宋风气,显得特立独行,但是也正因为对古法的坚持,使魏晋书风能在宋以后还继续影响后代,这一贡献不容忽视。赵孟頫评《薛道祖三帖》称其“能脱略唐宋,齐踪前古,岂不伟哉”〔49〕;刘熙载道“道祖书得二王法……盖以其时苏、黄尚变法,故循循晋法者见绌也。然如所书楼观诗,雅逸足名后矣”〔50〕;甚至在南宋时,宋高宗就已充分肯定其对古法坚守的重要性,将其与苏、米、黄并称,“继苏、黄、米、薛,笔势澜翻,各有趣向”〔51〕。

综上所述,薛绍彭的仕途经历为其书法取法提供重要的背景和材料,薛氏也借助这些材料使其书风从“追唐”转变为“尚晋”,以及晚年对古法的坚守。由此,我们在清晰地看到薛氏书风演变的同时,也看到对古法的坚守的重要作用。这些认识使我们更加全面地理解薛绍彭书法的意义。

——晚清以降颜氏书风在湖南特展