炎症微环境下大鼠下颌骨缺损模型的建立

罗梦琳 李岩 贾骏麒 余凡 陈吉华

牙周炎与心血管、糖尿病并成为是世界范围内的三大类慢性疾病[1-2]。口腔颌骨因其解剖结构复杂,并且口腔处于开放污染环境中,一旦发生区域性的炎症,炎症范围难以控制[3]。

目前已经成熟建立颅骨骨缺损与长骨骨缺损的模型,但以上位置的骨缺损的微环境并不能完全模拟颌骨骨缺损的缺损周围微环境[4]。此外,颅骨和长骨缺损区域不包含牙齿,这限制了其作为应用模型的多功能性。因此,亟需一种新的动物模型评价口腔颌骨缺损修复的效果。理想的骨缺损修复模型称为极限缺损模型(CSD)[5],指在生物存活时间内无法愈合的最小尺寸的缺损。而目前,并没有成熟的口腔颌骨骨缺损的动物模型。

本研究的目的是尝试以SD大鼠为模型,建立一种炎症环境下的,易于制造,可重复性高,缺损不能自行愈合,且不影响咀嚼功能的下颌骨缺损模型。

1 材料与方法

1.1 动物分组

健康成年雄性SD大鼠33 只(约300 g,由第四军医大学实验动物中心提供),其中18 只随机分为3 组,每组6 只,分别为建立不同大小缺损的3、 4、 5 mm组;所有大鼠均在第四军医大学西京医院动物中心的SPF环境下饲养。

1.2 牙周炎模型的建立

所有大鼠称重后用3%戊巴比妥钠(w/V)按照0.167 ml/100 g剂量对其进行腹腔麻醉,拍摄造模前micro-CT(Siemens,德国),测量下颌第一磨牙远中根分叉顶点到牙槽嵴顶的距离。固定大鼠后,使用正畸结扎丝从大鼠下颌第一、二磨牙间隙穿入,于下颌第一磨牙近中结扎并收紧,使结扎丝嵌入龈沟中。每两天于下颌第一磨牙颊侧牙龈缘下方约3 mm处注射2.5 μg LPS-PG(Invivogen,美国)。1 个月后,拆除结扎丝,micro-CT检查造模结果,并测量下颌第一磨牙近、远中根釉牙骨质界到牙槽嵴顶的距离。

1.3 不同直径缺损模型的探究

大鼠腹腔麻醉,备皮后常规消毒铺巾,沿下颌下缘切开约2 cm,分离软组织及肌肉,暴露下颌骨,切断咬肌粗隆,在不影响动物咀嚼效率的情况下,于磨牙位置的牙槽嵴顶下1~2 mm处,采用制备圆形全层骨缺损的方法,分别制造直径3、 4、 5 mm的垂直于骨面的贯通缺损,收集骨块进行组织学观察。严密缝合肌肉及皮肤(图 1)。于术后每周缺损局部注射1.0 μg LPS-PG。 于术后0、 4、 8、 12 周进行micro-CT检查。

1.4 组织学观察

图 1 制造大鼠下颌骨缺损模型手术过程

标本置于4%多聚甲醛中固定24 h;浸泡在10%的EDTA脱钙液中于37 ℃恒温摇床上脱钙2 周后,梯度乙醇脱水,石蜡包埋,5 μm近远中向连续切片,常规HE染色后,体视显微镜(Olympus,日本)下观察并拍照。

1.5 统计学分析

统计学分析使用 SPSS 19.0(SPSS,USA)软件,各组之间差异比较采用单因素方差分析检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 牙周炎模型的建立

牙周炎模型建立结果由造模前后micro-CT重建图像和下颌第一磨牙近、远中根釉牙骨质界与牙槽嵴顶距离变化来衡量。结果显示:三维重建图像可以直观看出所有组大鼠的下颌第一磨牙处的牙槽骨高度明显降低(图 2A~C);测量结果可以看出,各组大鼠下颌第一磨牙近中的釉牙骨质界与牙槽嵴顶距离由(0.87±0.04) mm降低为(1.51±0.14) mm,降低了约(0.64±0.15) mm,远中的釉牙骨质界与牙槽嵴顶距离由(0.91±0.04) mm降低为(1.21±0.04) mm,降低了约(0.30±0.05)mm,造模前后有显著的统计学差异(图 2D~E)。这结果提示下颌炎症环境构建成功。

2.2 组织学观察

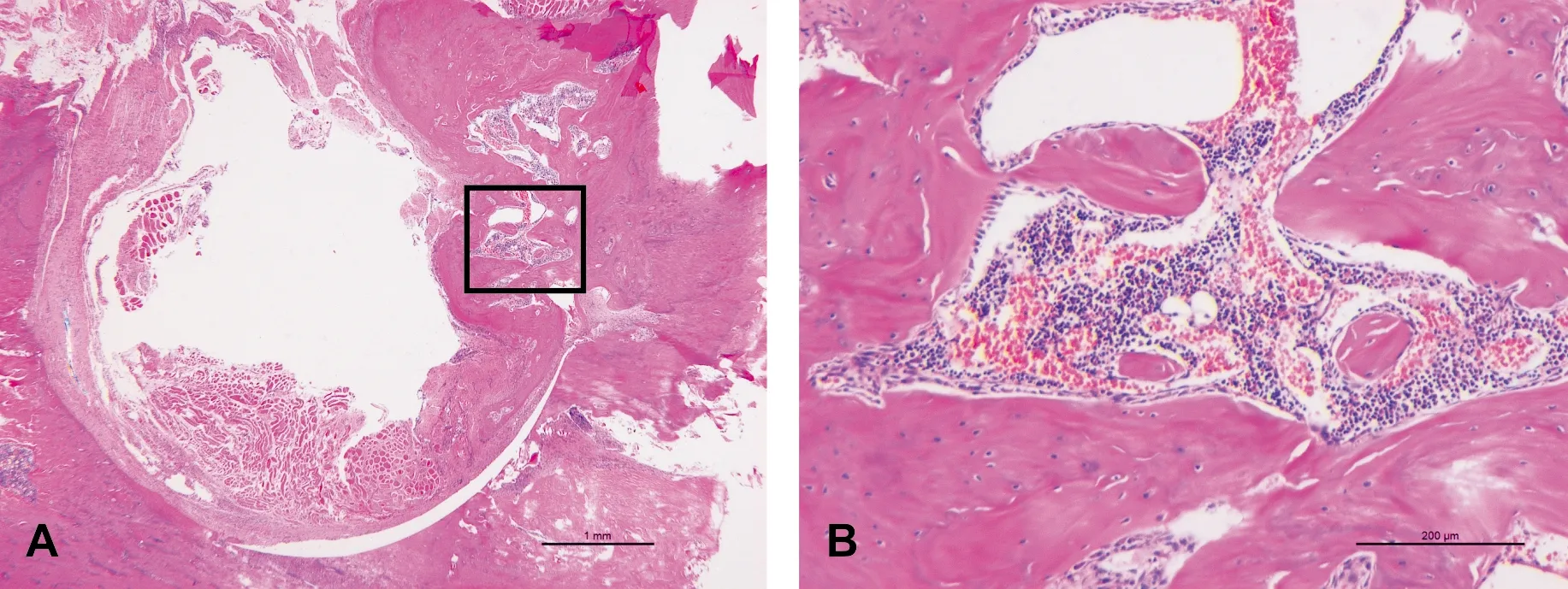

在已经建立完成的牙周炎模型基础上建立缺损模型,术中骨块HE染色可以看到大量中性粒细胞浸润,牙根周围骨组织破坏,并有中性粒细胞和血管充填其中,部分中心粒细胞涉及牙周膜(图 3B)。颊侧骨质有大量破坏,可以看到骨皮质不完整,临近组织水肿,可见新生血管(图 3D),组织学观察证明牙周膜、牙槽骨和牙周软组织有明显的炎症,炎症造模成功。

图 2 牙周炎模型micro-CT 3D重建

术后12 周取3 mm缺损的标本,HE染色可见缺损并未完全修复(图 4),缺损周围有大量炎细胞浸润,并有血管生成,证明在术后12 周时,下颌骨缺损处仍处于炎症微环境中。

图 4 3 mm缺损形成后12 周(HE, A: ×20; B:×150)

Fig 4 3 mm defect 12 weeks after operation(HE, A: ×20; B:×150)

2.3 不同直径下颌骨缺损模型的探究

术后即刻及4、 8、 12 周活体micro-CT跟踪扫描显示:3、 4、 5 mm 直径的下颌骨缺损均有持续的、少量的恢复,均未能完全形成缺损底部桥接,缺损未能完全修复(图 5)。计算各组骨量恢复百分比,结果显示:3 mm组在第12 周时骨量恢复了约42.1%±1.02%,4 mm组骨量恢复了21.2%±1.37%,5 mm组骨量恢复了12.8%±0.83%。 3 组不同直径的缺损虽在观察时间内都未完全修复,但4、 5 mm组缺损面积过大,余留骨边缘过窄,术后下颌骨骨折比例稍高(4 mm组1 例骨折,5 mm组3 例骨折),且缺损涉及下切牙,大鼠进食受到影响,死亡率及并发症发生率较高(4 mm组死亡1 例,5 mm组死亡1 例)。相比较而言,3 mm组大鼠无一例骨折,并发症发生率与另两组相比大大降低,即造模后大鼠饲养难度较低,这样便充分保证了样本数量从而保证了实验的统计学意义,所以选择3 mm直径的缺损作为炎症环境下的大鼠下颌骨的极限骨缺损。

3 讨 论

本实验采用LPS-PG局部注射和正畸丝结扎的方式成功建立大鼠牙周炎模型,通过每周持续局部注射1.0 μg剂量的LPS-PG来维持下颌炎症环境,并在该模型的牙周炎症累及区域分别建造了3、 4、 5 mm的圆形贯穿骨缺损,最终确定3mm直径的缺损可以成为炎症状态下SD大鼠下颌骨骨缺损模型的CSD尺寸,该尺寸为SD大鼠存活时间内在该周围炎症微环境下下颌骨无法愈合的最小尺寸的缺损,并且该缺损造成SD大鼠并发症与死亡的发生率较低,这样便可以保证充分的样本量以使实验获得充分的统计学意义。

本研究使用micro-CT对大鼠下颌骨缺损愈合情况跟踪扫描并结合组织学研究,通过缺损范围和术后缺损修复及炎症反应三方面来评估三种不同直径的缺损。与4 mm和5 mm缺陷相比,3 mm缺损在术后4 周时有明显的骨愈合。到8 周时,不同缺损大小组间骨愈合的差异进一步增大,所有3 mm缺损均表现出完全的骨愈合和轮廓再生,而4、 5 mm缺损愈合情况有限,即使延长了观察时间,也仅有少量骨充填。通过micro-CT生成的3D模型而产生的定性数据对于评估整个缺陷体积中骨愈合的细节尤其有用。在缺损的样本中骨连接不完整,缺损的中心没有骨再生。组织学分析也进一步证实了该结果。本研究推测大直径的缺损可能阻止了成骨生长因子和成骨前体细胞到达缺损的中心,这极大地阻碍了缺损中的桥接形成。此外,组织学研究显示,与3 mm缺损相比,4、 5 mm缺损容易出现骨折、感染等并发症。因此,在炎症环境下,去除了颊侧和舌侧骨皮质,包括牙槽骨和牙根的3 mm缺损,在12 周后未显示下颌骨缺损完全修复的现象,可被定义为SD大鼠下颌骨的CSD模型。

图 5 不同直径缺损愈合图

本研究建立的下颌骨骨缺损的模型可用于评估炎症环境下生物材料促进骨再生的能力和药物缓释策略解决炎症环境下下颌骨缺损的能力。此外,该模型可用于测试炎症环境下承担咀嚼应力的种植体的骨结合强度或应用于颅面组织工程和牙科中的其他领域,例如炎症环境下牙齿再生或牙槽骨与牙齿同步再生。该模型的建立,为评价颌骨缺损修复效果,包括多种组织类型的功能性的重建(例如:骨,软组织,牙齿,神经),提供了安全和有效的验证平台。