开放式创新下民企技术创新能力演进逻辑

陈翔 王娟

【摘 要】开放式创新是知识经济时代企业创新的主要形式,也是我国经济发展的核心理念,然而适应我国国情的开放式创新框架尚未形成,其创新过程仍需深入研究。本文选取华为作为典型案例,运用探索性单案例研究,从技术创新能力的知识视角出发,分析华为开放式创新的三个阶段,进而总结出华为技术创新能力的演化路径。研究表明,华为经历了从外源性知识驱动型开放式创新到内源性知识驱动型开放式创新,最终演化为内外知识双重驱动的开放式创新。其技术创新能力按照“潜在吸收能力为核心→集成能力与现实吸收能力协同发展→集成能力、吸收能力与原创能力双向互动、均衡发展”的路径进行演化。为中国民营企业顺应世界开放式创新发展潮流,提高企业技术创新能力提供借鉴与参考。

【关键词】开放式创新;华为;技术创新能力;演化路径

随着产品更新迭代速度加快,用户个性化需求日趋增加,仅仅依靠企业内部资源的传统创新方式已经不能适应动态的市场环境和技术要求。进入信息时代,组织间交流沟通障碍不断缩小,传统“闭门造车”的封闭式创新逐渐被开放式创新模式取代,并为越来越多的企业采用,进行内外部资源整合,提高自身创新效率与质量[1][2]。开放式创新是指企业有意识地对内外部资源进行整合吸收,加快知识资源的内外部流动,作用于企业技术、产品创新,成为智力资产市场上活跃的引进者与输出者 [3][4]。

得益于市场化进程的推进,我国民营企业发展迅速,并承担起推动经济发展和稳定社会的重任,因此民营企业的发展备受关注。随着国际制造业回流、我国人口红利逐渐消失,“世界工厂”的劳动力优势开始式微。与其它制造强国相比,中国民营企业存在大而不强、质量参差不齐、核心技术缺失等问题[5],而提升民营企业技术创新能力,不仅有助于增强民营企业的市场竞争力,而且对优化经济结构和推动經济持续健康发展具有重要作用。

改革开放四十多年来,我国民营企业发展呈现两极格局,少数如华为、三一重工等企业已实现追赶,处于行业领先地位,进入技术无人区[6],而众多企业仍缺乏核心技术,产品附加值低,处于整个行业链的中下游。为何在同样的发展环境中,企业呈现如此明显的差距?民营企业如何提高技术能力并实现自主创新?

经过30多年发展,华为通过开放式创新,从深圳的一个小型通讯设备代理商,一跃成为国际上知名的创新型企业。因此,本文选取华为作为案例研究对象,以揭示其在开放式创新进程中遵循的客观因素以及技术创新能力的演化路径。

一、理论基础和文献综述

(一)技术创新能力

20世纪60年代,学术界逐渐展开对技术创新能力的研究,Arrow [7]的“干中学”思想是当时的代表性观念,即在工作或生产过程中,通过经验积累,导致技术的动态变迁乃至创新。学术界从不同的角度对技术创新能力进行了诠释。知识观视角认为,技术创新能力是从创新过程中提炼出的高级能力,是企业经历隐形知识积累、知识外化以及知识编码等过程的成果[8],具体包括吸收能力、集成能力和原创能力[9]。过程观的学者认为技术创新能力是企业完成创新活动所需具备的一系列能力[10]。Dore将技术创新能力定义为企业学习能力、搜寻能力以及创造能力的协同表现。我国学者傅家骥[11]在糅合了技术创新能力过程观与技术能力观后,认为技术创新能力包括资源投入能力、组织创新活动管理能力等五种子能力。魏江、许庆瑞等将资源要素与过程观结合提出相似观点,如魏江[12]提出模仿、吸收与自主创新能力是技术创新能力的三个阶段。赵晓庆和许庆瑞[13]认为企业技术能力的变迁是各个能力要素的持续性积累,进而螺旋上升、间断性跳跃的过程。从企业技术创新能力的演进过程来看,技术能力跨越了技术购买、模仿、内化吸收、自主创新四个层次[14]。从上述论述可以发现,尽管学术界从不同角度对技术创新能力的内涵进行了界定,但技术创新能力是结构复杂、由众多元素构成的创新活动。

(二)开放式创新与技术创新能力

在技术创新过程中,通过与外部创新主体广泛合作,整合企业内外部资源进而提升企业技术创新能力的开放式创新模式,已经成为当今企业获得竞争优势的主要导向[15]。Kang[16]对韩国的创新调查数据进行研究,发现通过加强与外部主体的合作可以提高内部创新能力。

Ahuja等[17]指出企业内部与外部主体直接或间接的联系对自身技术创新能力产生着极大的影响。张文红等[18]运用286家制造业企业数据构建数据模型,通过实证检验得出企业的创新性行为受到外部合作研发的正向影响。岳鹄等[19]认为企业不断加强与外部的合作,可以有效整合创新价值链,提升企业的技术创新能力。王飞和刘丹[20]对我国浙江、广东等四省的制造业展开调研,从知识基础观出发得出客户参与对企业新产品的开发产生正向影响,有效提高了新产品创新度,企业内跨部门合作可以强化客户参与的作用。

通过对国内外相关文献综述后可以发现,企业外部的创新思想以及先进技术可以有效提升内部知识存量,增强企业创新基础,企业开展开放式创新,若能有效地利用外部知识源,可以缩减研发流程,降低企业创新成本,最终显著提高企业的技术创新能力。

对于开放式创新范式可以提高企业的技术创新能力已经得到学界普遍认可,但其背后的作用机理我们尚且未知,开放式创新下企业的技术创新能力提升路径遵循何种内在机理?本文拟从技术创新能力的知识观出发,探究开放式创新下民营企业的技术创新能力演化路径。

二、研究设计

(一)研究方法与样本选择

本研究想要探讨的是开放式创新背景下民营企业技术创新能力的体系变迁与演进路径,因此适合运用探索性案例研究法。本文之所以选取华为作为研究样本,因为华为是我国民营企业的创新标杆,从一家小型代理商成长为世界科技巨头,具有典型性与代表性。从技术创新能力的知识观出发,结合华为在技术能力发展中的关键事件,阐述华为在开放式创新下技术能力的演化路径。

(二)数据收集

基于可获得性和代表性原则,本文的数据来源于二手资料,从以下三个方面进行收集:1.通过华为官网获取华为的发展历程以及公司年报等基本情况;2.收集华为高层管理者的公开演讲资料以及相关报道;3.进行检索,搜索“华为”“创新平台”“开放式创新”“技术能力”等关键词获得华为的开放式创新相关资料。

三、案例分析

根据华为发展时间线与典型代表事件,将华为的开放式创新历程划分为以下三个阶段(见图1)。

(一)外源性知识驱动型开放式创新(1987-1994)

1987年,华为在广东深圳成立,以代理交换机业务赚取差价。当时国家采取“市场换技术”政策,外商被大量引进来,国内技术落后的客观状况促使中国电信设备市场几乎被外商瓜分。为了长久生存,必须拿出属于自己的产品,然而当时华为尚没有独立的研发部门,因此华为开始向经营网络中的其他企业学习,从外部获取知识源。

1989年,华为从国营单位购买交换机散件,对香港厂商生产的PBX设备进行拆解,然后组装,这就是华为研发的起点,但由于上游厂商控制着散件货源,华为众多订单无法完成。华为意识到,没有产品,就没有话语权。因此华为对BH01进行拆解研究,分析模仿,经过一年努力,开发出具有自主知识产权的BH03。研发需要人才,于是华为积极邀请清华大学等高校师生参观,从参观的学生中寻觅合作伙伴,很快研发出HJD48。1993年,通过对西门子EWSD与贝尔S1240进行研究模仿,开发出中国第一台C&C08 2000交换机。

这一阶段,华为的研发重点是对于外部知识源的模仿与吸收,主要是对市场上的产品进行拆解以及产品内部的局部化改进,因此,直到华为成立8年后的1995年,才首次获得发明专利授权。

(二)内源性知识驱动型开放式创新(1995-2003)

C&C08的成功研发,标志着华为成功转型。从1996年起,华为开始与国内厂家、高校院所、海外机构开展大规模合作,如与北京大学无线电系合作研究窄带CDMA技术,建立中央研究院、北京研发中心等,并先后在俄罗斯、巴西等地建立合资企业,汲取创新资源,在全球范围内搜索、追踪通信领域前沿技术,并于 1997年推出具有自主知识产权的无线GSM解决方案。同年,华为与IBM合作,引进了其产品开发与集成供应链管理模式,并确立了从顾客需求出发的研发理念。1999年,华为的第一个海外研发中心在印度建成,通过融入“亚洲硅谷”,学习世界级的软件开发技术。随后陆续在瑞典、美国、俄罗斯等地建立研发中心,形成深层次战略合作关系。截至1999年,华为授权专利包括167项发明专利、72项实用型专利、76项外观设计专利。2002 年,华为投入30亿元用来引进高端研发设备、建立优秀创新人才库、创建研究院所,不斷加快内源性知识驱动创新的开放式创新建设步伐。

这一阶段,华为逐渐演变成以自主研发为基础的合作研发模式。不再采取以市场换技术的方式,而是以技术换技术,共同进行产品开发,华为不再是处于价值链中下游,仅提供廉价资源,而是与合作伙伴平等共同研发,极大提高了华为的技术创新能力。凭借强大的研发政策,在2000年后,华为的产品改进能力与技术创新能力大大提高。合作创新虽然一直存在,但华为这期间主要凭借企业内的资源进行创新。

(三)内外知识双重驱动型开放式创新(2004-至今)

2004年以来,华为通过与海外公司、科研院所建立命运共同体,在技术上取长补短,在LTE/SAE、SingleRAN和40G/100G传送等前沿技术持续领先。截至2008年,华为在全球共有22个地区部,分支机构遍及200多个国家与地区,加入了91个国际标准组织。“电信业未来的主流一定是来自于最优秀的大学里的顶尖学者”,意识到这一点的华为,早于1999年就成立了华为高校基金,与中国一流大学合作。2009年,华为正式提出HIRP,与全球最优秀的教授合作。2014年,以“开放创新,广泛吸收业界优秀思想,与世界级学者共同挑战重大突破性创新”为原则的HIRP开放式创新平台正式推出。通过线上发布需求,征求全球机构、学者意见,对相关问题集思广益,最后由华为内部研发中心或是在联合研发中心实施,双方协同交互,落地商用,最终实现共赢。

这一时期,华为贯彻“协同全球技术合作资源,提高创新效率”的理念,对外部资源的整合成为华为研发活动的中心。一方面,华为以模块化为基础,对瞬息万变的市场趋势密切关注,通过建立命运共同体、产品兼容、参股合资等方式建立了全球价值链网络,快速获得、运用全球信息通信领域的前沿技术;另一方面,华为实施创新研究计划,建立HIRP平台,在全球范围内搜寻创新资源,与海内外众多著名高校、科研院所、专家学者进行合作,仅仅通过香港科技大学就先后取得了60多项国际专利和标准,完成了超过90个技术解决方案。

通过内部集团协同机制,依据客户需求,华为将外部获取的知识源与内部技术需求相对接,进行分解、转化再到商业运用。这一阶段,华为的研发重心是将外部技术应用化,从客户需求出发,对外部技术进行整合迭代。通过这种快速对知识进行整合迭代的方式,华为的技术创新能力大大增强。截至2017年,华为累计获得专利授权74307件,其中90%以上是发明专利;华为加入了360多个标准组织、产业联盟和开源社区,担任超过300个重要职务,在IIC、IEEE-SA、BBF、ETSI、TMF等担任董事会或执行委员会成员。

四、案例讨论

知识观视角认为,技术创新能力是从创新过程中提炼出的高级能力,包括吸收能力、集成能力和原创能力[9]。吸收能力指引进、吸收、消化外部技术知识的能力;集成能力指多渠道整合技术知识的能力;原创能力指内生性创造领先技术知识的能力。经过30多年的发展,华为从小到大,从一家交换机代理商成长为世界型企业的过程中,华为的技术创新能力结构体系也在不断演化,从华为的开放式创新历程上看,华为形成了三种技术创新能力结构。

(一)以吸收能力为核心的技术创新能力体系

这一时期,华为刚刚成立,技术基础薄弱,技术创新能力水平很低,缺乏技术人才,仍处于积累阶段,华为从外部获取知识,采取开放式创新的初衷是在被国外企业垄断的电信市场上“活下去”,注重的是使用,此时获取的只是显性知识,并未触及隐形环节,仍处在潜在知识吸收能力阶段,在生产过程中通过“干中学”积累创新能力。随着组装的BHO1的市场火爆,在引进技术的同时,加大研发投入,但其开发活动仍依托外部的技术平台,或是仿制最新产品,或是根据市场需求,对现有的产品性能进行延伸。1995年,华为开发出中国第一台C&C08 2000交换机,技术水平有所提高,但并不具备核心技术。通过开放式创新,华为的研发活动从仿制逐渐过渡到模仿创新,创新能力仅仅体现在局部创新,原创能力很低(见表1)。

(二)吸收能力与集成能力协同的技术创新能力体系

经历了外源性知识驱动型开放式创新阶段,华为技术知识不断积累,逐步建立起组织惯例,技术集成创新能力大大提高,形成了吸收能力与集成能力协同发展的双螺旋模式。企业研发活动不再以模仿创新为主,而是立足于自身技术基础,针对技术薄弱点,与国内外高校、研发机构、企业等广泛开展合作。此时华为的吸收能力从潜在吸收能力过渡到现实吸收能力,重视的是对外部隐形知识的转化与开发利用,强调的是对外部知识的细致学习。原创能力也进入萌芽期,华为的发明专利量由此显著增加。凭借集成能力,获取了各种异质性资源,取长补短,同时利用合作伙伴的信息通道与信息资源,增加了华为获取隐形知识、集成外部创新技术的渠道,从而提高了自身的创新能力。这一阶段,华为开展内源性知识驱动的开放式创新模式,形成了吸收与集成能力相互协调、共同促进的技术创新能力体系,目的在于完善现有产品,提升技术能力,促进企业核心竞争力的形成,由此加快开拓国际市场的步伐(见表2)。

(三)吸收、集成与原创能力三者协调循环往复的技术创新能力体系

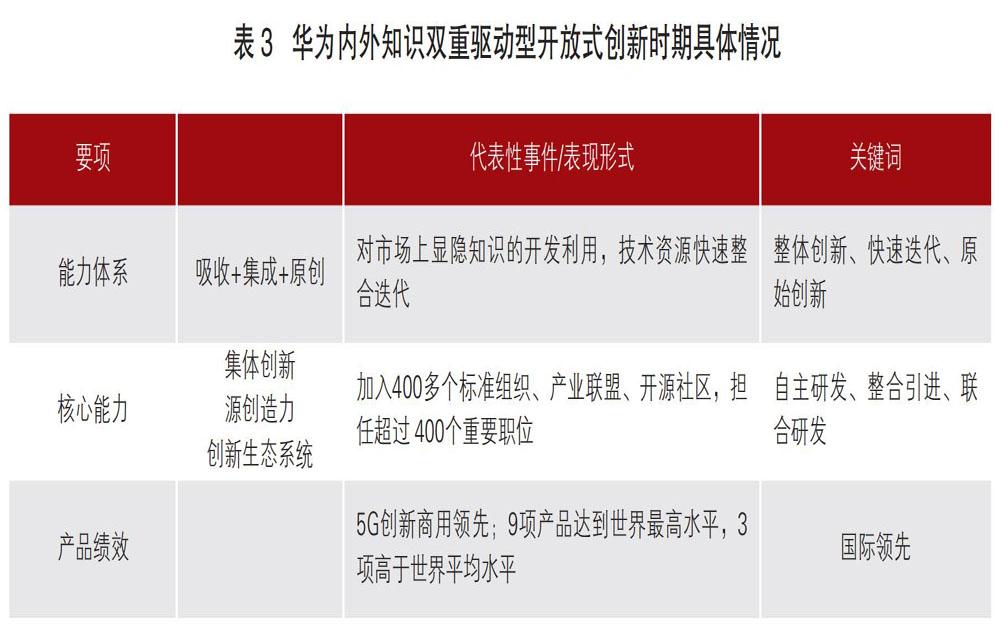

在内外知识双重驱动的开放式创新阶段,华为的技术创新能力体系进一步演化,吸收能力、集成能力与原创能力均衡发展。华为构建了全球价值链网络,并与合作伙伴建立命运共同体,而不是利益共同体,最大程度地集聚“源创造力”,提高了技术创新能力。这一阶段,华为构建的嵌入网络是有机网络,是长期合作共赢。华为可以优先获得全球优质而稀缺的战略资源,尤以世界一流科学家为主,形成了类似粒子加速器的企业运行机制。华为充分调动了价值链上的全球参与者进行分散式创新、协作创新与累计式创新,实现了产品、技术的瀑布式增加。由华为主导形成复杂而微妙的企业创新生态系统,全球产业链上下游齐心协力,极大巩固了华为的市场领先地位。此时华为走的是命运共同体的集体创新之路,犹如繁茂的森林那样大而强,产生了森林效应(見表3)。

经历了前两个阶段的开放式创新,华为的原创能力发展壮大,形成原创能力、吸收能力、集成能力三者相互促进、循环往复的技术创新能力。原创能力的形成机制区别于另外两种能力,虽然其可以让企业产生极大的市场竞争优势,但是原创能力并不能让华为持久保持技术优势,尤其是在全球化的开放式创新环境下,受技术变革以及市场变化等因素的影响,华为开发的产品不能持久满足市场的需求,因此很难保持原创能力的持久性,因此又需要运用自身的吸收能力与集成能力,再次进行技术与知识积累,促进原创能力的再次产生,因此这一阶段华为的技术创新能力体系是一种相互补充、相互促进的能力结构(见图2)。

五、研究结论与展望

本文选取华为作为典型案例,运用探索性案例研究方法,研究华为的开放式创新模式演化以及企业技术创新能力体系变迁。发现华为的开放式创新模式经历了从外源性知识驱动型开放式创新到内源性知识驱动型开放式创新,最后演化为内外知识双重驱动型开放式创新模式,企业的研发能力结构也从模仿创新能力→合作为辅的自主创新→命运共同体的集体创新。在开放式创新环境下,华为的技术创新能力沿着“潜在吸收能力为核心→集成能力与现实吸收能力协同发展→集成能力、吸收能力与原创能力三者协调双向互动”的路径发展。

华为是近30年来我国民营企业的创新标杆,经历了三阶段的开放式创新历程,华为已经成长为世界级企业。总结华为在开放式创新历程中技术创新能力的演化路径,可以为中国民营企业顺应世界开放式创新发展潮流,提高企业技术创新能力提供借鉴与参考。

参考文献

[1]吴超,饶佳艺,乔晗,胡毅,汪寿阳.基于社群经济的自媒体商业模式创新——“罗辑思维”案例[J].管理评论,2017,29(04):255-263.

[2]于淼.开放式创新导向—能力与创新绩效——CEO个性的调节作用分析[J].财经问题研究,2017(12):117-124.

[3]Chesbrough H. Open Innovation [M].Cambridge,MA:Harvard University Press,2003.

[4]张振刚,陈志明,陈力恒.企业开放式创新特征的归纳性分析——基于28家创新型企业的问卷调查[J].软科学,2014,28(12):6-9.

[5]吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J].管理世界,2018,34(08):11-29.

[6]肖曙光.技术“无人区”的原始创新屏障与技术供给侧改革[J].社会科学,2018(01):37-44.

[7]Arrow.Economic implications of learning by doing [J].Review of Economic Studies,1962,6(29):155-173.

[8]陈艳,范炳全.中小企业开放式创新能力与创新绩效的关系研究[J].研究与发展管理,2013,25(01):24-35.

[9]Helena Forsman. Innovation capacity and innovation development in small enterprises.A comparison between the manufacturing and service sectors [J].Research Policy,2011,40(5):739-750.

[10]梁海山,魏江,萬新明.企业技术创新能力体系变迁及其绩效影响机制——海尔开放式创新新范式[J].管理评论,2018,30(07):281-291.

[11]傅家骥.技术创新学[M].北京:清华大学出版社,1998:320-321.

[12]魏江,寒午.企业技术创新能力的界定及其与核心能力的关联[J].科研管理,1998(06):13-18.

[13]赵晓庆,许庆瑞.技术能力积累途径的螺旋运动过程研究[J].科研管理,2006(01):40-46.

[14]安同亮.企业技术发展论:经济转型过程中中国企业技术能力实证研究[M].北京:人民出版社,2004.

[15] Dittrich K,Duysters G. Networking as a Means to Strategy Change: The Case of Open Innovation in Mobile Telephony [J]. Journal of Product Innovation Management,2007,24(6):510–521.

[16] Kang,K.H.Kang,J.Does partner type matter in R&D collaboration for product innovation? [J].Technology Analysis and Strategic Management,2010(8):945-959.

[17]Ahuja,G.Collaboration networks,structural holes and innovation:a longitudinal study [J].Administrative Science Quarterly, 2000(45):425-455.

[18]张文红,王丹萍,陈斯蕾.自己做还是找人合作?开放性悖论下企业研发行为对产品创新的影响研究[J].科技管理研究,2018,38(03):11-18.

[19]岳鹄,张宗益,朱怀念.创新主体差异性、双元组织学习与开放式创新绩效[J].管理学报,2018,15(01):48-56.

[20]王飞,刘丹.客户合作对新产品开发绩效的影响研究——跨部门合作的调节效应[J].华东经济管理,2019,33(02):169-175.

(作者陈翔系南京邮电大学管理学院硕士研究生;王娟系南京邮电大学管理学院副教授、南京大学博士后)