基于数据挖掘的麦冬现代临床量效关系探索

秦空 韩析霖 傅延龄

麦冬入药历史悠久,它是滋阴补虚的传统中药材,首以“麦门冬”之名入《神农本草经》[1],被列为上品,其功效多从主治病症入手阐述,为治“心腹结气,伤中伤饱,胃络脉绝,羸瘦短气” 。《本草纲目》[2]云:“麦须曰虋(音门),此草根似麦而有须,其叶如韭,凌冬不凋,故谓之麦虋冬。”2015版《中华人民共和国药典》记载为百合科植物麦冬OphiopogonJapouicus(L.f.)Ker-Gaw的干燥块根[3],其味甘、微苦,其性微寒,归心、肺、胃经,具有滋阴润肺、生津液、清心火、补虚等作用,临床多用于燥咳、心悸怔忡、不寐、胃脘疼痛、口燥渴、阴虚便秘、咽喉灼痛等症。

现代药理学研究表明,麦冬具有抗心肌缺血、抗血栓、抗炎、抗肿瘤、降低血糖、防止脑缺血、抗老化、止咳、增强免疫力、保护心脏等各种药理活性[4]。但是,临床应用中麦冬在处方中的用量变化很复杂,使得其所产生的作用也不尽相同。药物剂量是决定方剂效力的重要因素[5],也是方剂最具研究价值的内容。而中药量效关系是药物剂量与效应之间的相互关系,主要表现为药物的剂量决定着疗效,临床用药所产生的效力随着用药剂量的变化而改变,这是临床用药剂量的基础,也是临床疗效和安全性的依据[6]。

“中医不传之秘在于药量”,历代医家都十分重视药物量效关系的问题。如明代李中梓言:“寒热温凉,一匕之谬,覆水难收。”清代王清任也说:“药味要紧,分量更要紧。”然而,在临床中影响中药量效关系的因素很多,包括疾病对药物的反应性不同、患者个体差异、药材本身的产地炮制等。单味药物在复方中的用量也会受到其他药物用量的影响,体现出量效关系的复杂性。最近研究显示,数据挖掘方法为探索临床中药剂量和效应之间的规律提供了新的思路,应用前景十分广阔[7-8]。此次研究计划从临床医案中麦冬用量入手,采用数据挖掘技术,探讨麦冬在实际应用中的用量与效应关系。

1 资料与方法

1.1 资料来源

在中文期刊全文数据库(CNKI)中,使用搜索词“麦冬”“麦门冬”,对2009年1月1日至 2019年1月1日期间在知网发表的含有麦冬的临床应用经验、医案和临床观察进行汇总分类,共有412篇。文献纳入标准:(1)处方中包含麦冬;(2)明确标示出方剂组成;(3)有确切的麦冬用量;(4)汤剂剂型。文献排除标准:(1)方剂药物组成不明确;(2)处方中麦冬没有标出用量;(3)采用丸、散、膏剂;(4)文献重复的仅采用1次。筛选后共剩余344篇符合标准。

1.2 数据处理

在建立标准化和规范化的数据库之前,参考《中药学》第二版,用以规范病名及药名。若案例当中出现“麦门冬”一词,均替换为“麦冬”。规范案例中的病名,例如失眠、入睡难、睡眠不足等描述同类症状疾病的均统一成“不寐”;大便干、排便困难均改为“大便难”;心慌、心中悸动不安均统一成“心悸”。

1.3 统计学处理

使用SPSS 24统计软件处理分析药物和主治病症的频次。关联规则方法:使用SPSS Modeler 14.1软件的Apriori模型,处理分析麦冬的使用剂量与主治病症的关联性。数据库构建:采用双人录入,将符合纳入标准的案例处方信息,输入Excel,构建麦冬用量效应数据库,包括编号、名称、出处、麦冬剂量(g)、主治病症及用药成分。Apriori关联规则分析:根据某一病症在病案中是否出现,出现设置T,不出现设置F。

2 结果

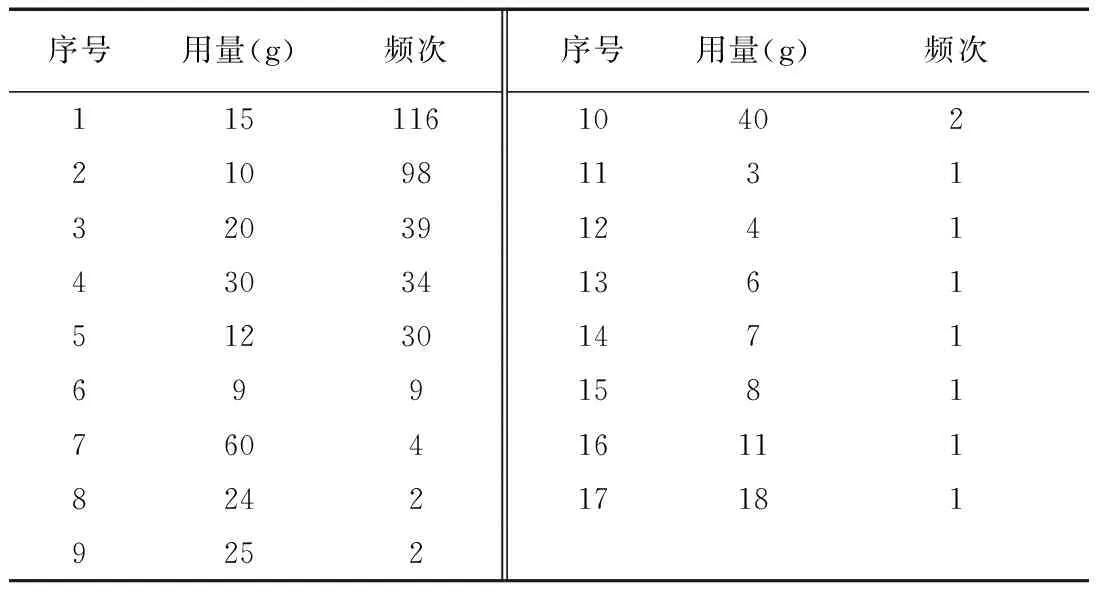

2.1 麦冬临床剂量使用的频次统计

使用SPSS频次分析344首处方,其中麦冬的使用剂量范围为3~60 g,较多的有15 g、10 g、20 g、30 g,其他为12 g、9 g、60 g、24 g、25 g、40 g等,平均值为15.85 g。频次最高的麦冬用量为15 g,总计116次;其余的依次是10 g、20 g、30 g,频次是98、39、34次。在现代临床中,麦冬通常的使用剂量多是15 g、10 g、20 g、30 g。见表1。

表1 麦冬临床剂量使用频次统计表

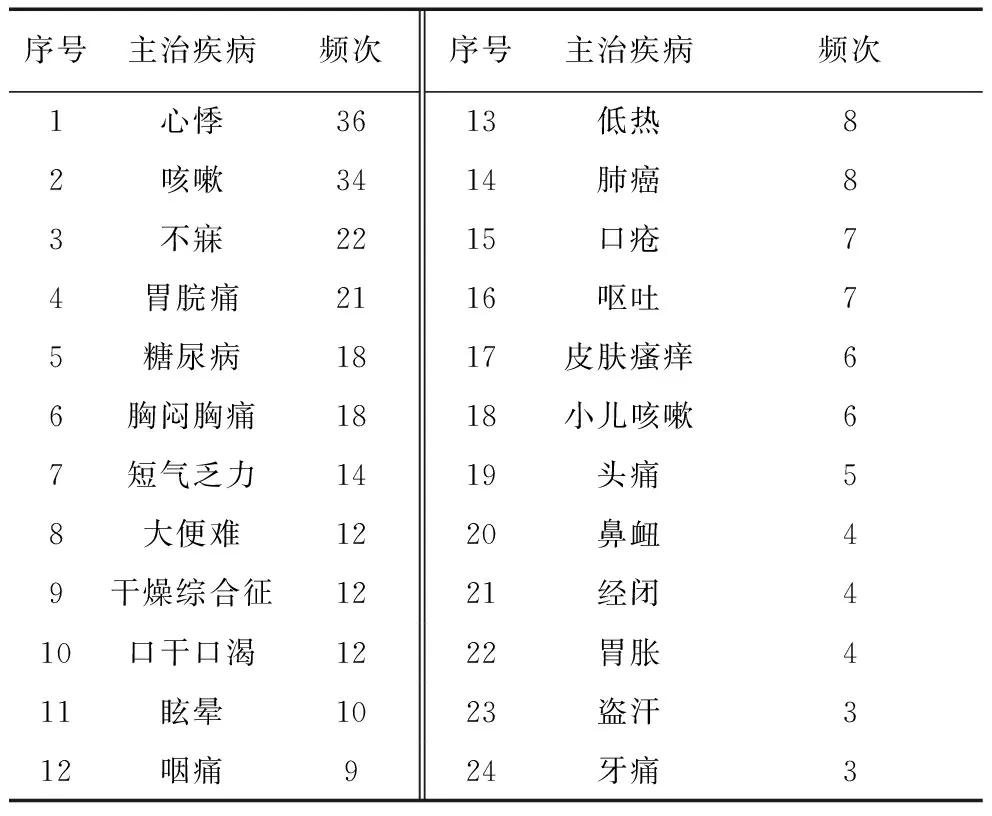

2.2 麦冬相关主治病症的频次统计

使用SPSS频次分析,将临床医案主治病症(优先输入主症,病名次之;既有主症又有病名,取主症)根据频次排序,仅列出频次≥3的病症。统计发现:麦冬主要应用于心悸、咳嗽、不寐、胃脘痛、糖尿病、胸闷胸痛、短气乏力、大便难、干燥综合征、口干口渴、眩晕、咽喉痛、低热、肺癌等。其中治疗心悸的临床应用频次最高为36次,其次为咳嗽、不寐、胃脘痛,频次分别为34、22、21次。在现代临床中,麦冬广泛应用于心悸、咳嗽、不寐、胃脘痛的治疗。见表2。

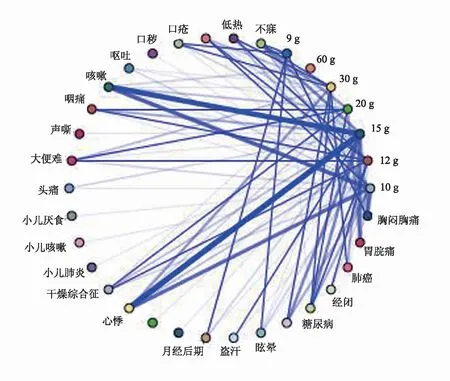

2.3 麦冬剂量与主治病症的关联分析

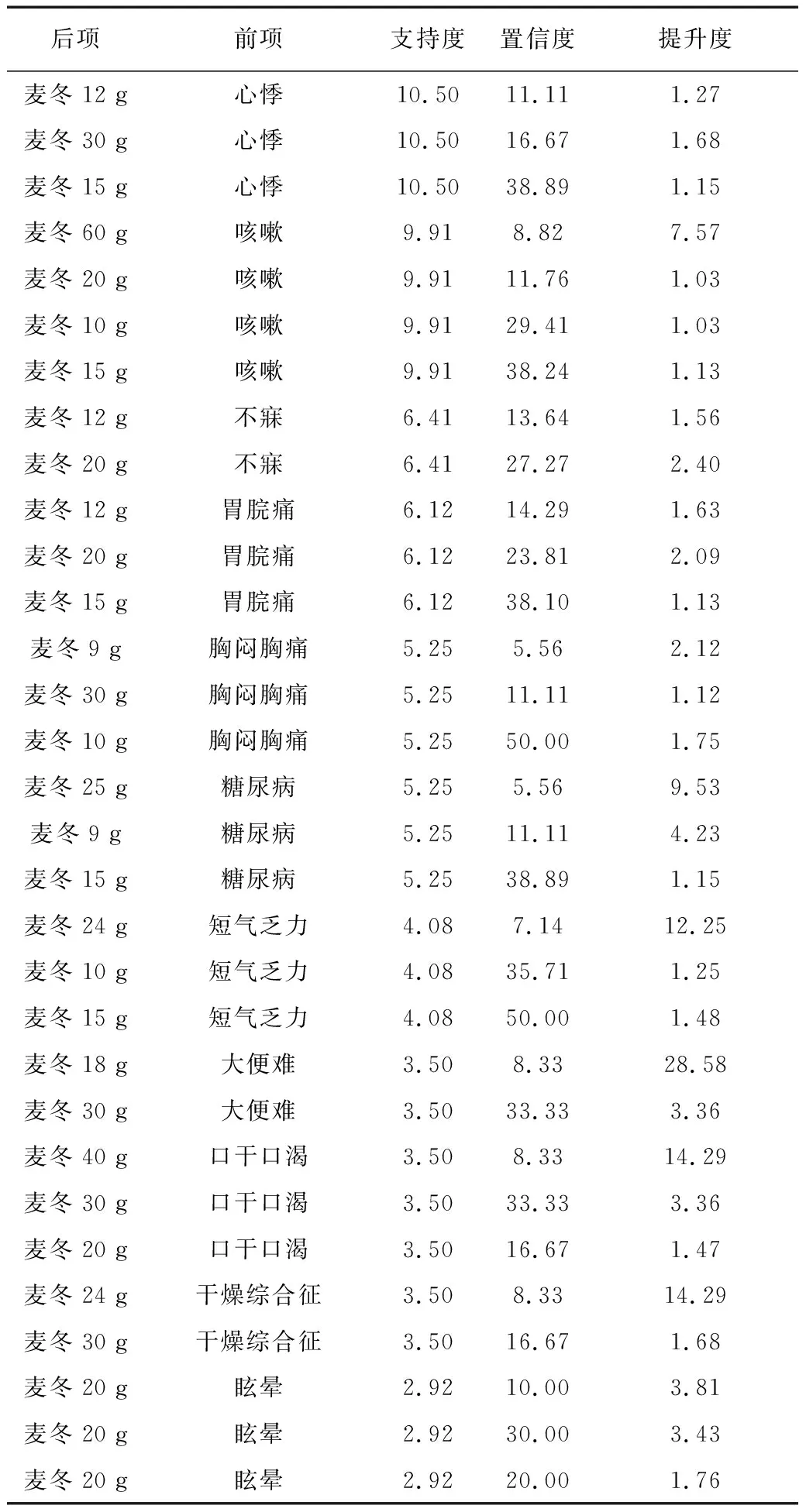

使用SPSS Modeler里的Apriori模型分析麦冬用量与相关病症是否存在一定的规律。采用关联规则[9-10]方法可挖掘匿藏在大型数据集中的有意义的联系。所发现的联系可用关联规则或频繁项集的形式表示不同项目在相同事件中的关联性,即频繁发生的项和所有子集间的属性关系[11]。研究可发现麦冬的不同使用量与不同病症之间的相关程度,仅列出支持度≥2.9%,提升度≥1的关联结果。见图1和表3。

表2 麦冬相关主治病症的频次统计表

图1 麦冬用量与主治病症关联图

表3 麦冬临床用量与主治病症关联规律

表3中支持度代表了某个主治疾病在整个病例中所占的比例,置信度是规则支持度与支持度的比值,表示当发生某种病症的时候麦冬用量的概率。提升度(Lift)是衡量某个规则的预测力的重要指标,它是置信度与先验概率的比率。提升度>1的规律有实际意义,提示麦冬用量与某种病症的有效强关联[12]。在图1中,线的粗细代表相关度,线越粗,相关性越大;相反,线越细,相关性越小。

以15 g麦冬与心悸为例,支持度是10.50%,代表心悸占整个案例的10.50%,置信度为38.89%,表示心悸出现后,麦冬用量为15 g的概率。也就是说当出现心悸后,麦冬用量为15 g的概率为38.89%,提升度为1.15>1,表示心悸与麦冬用量为15 g是一条有效的强关联规则。

根据相关分析结果,当患者出现心悸症状时,15 g为麦冬常用量;当患者有咳嗽表现时,10 g、15 g是麦冬常用量;当患者出现不寐症状时,20 g是麦冬常用量;当患者有胃脘痛表现时,15 g、20 g是麦冬常用量;当患者有胸闷胸痛表现时,10 g是麦冬常用量;当患者有糖尿病时,15 g是麦冬常用量;当患者有短气乏力表现时,15 g是麦冬常用量;当患者有大便难表现时,30 g是麦冬常用量;当患者出现口干口渴症状时,30 g是麦冬常用量;当患者有干燥综合征时,30 g是麦冬常用量;当患者有眩晕表现时,12 g是麦冬常用量。

3 讨论

临床处方用量是疗效的关键,方药剂量效应关系是临床中药剂量应用的重要根据之一。所谓量效关系[13],是指当药物的剂量或浓度在一定范围和程度上增减变化,药物的效应作用也随之呈正相关性的增减。如张仲景的小承气汤、厚朴三物汤、厚朴大黄汤,药物组成均相同,只因用量有差别则功效主治各异。

2015版《中华人民共和国药典》(一部)中,麦冬用量为6~12 g。而本研究中麦冬用量频次分析显示:现代临床应用中,麦冬用量平均值为15.85 g,最大用量为60 g,最小用量为3 g,最常用量为15 g、10 g、20 g、30 g,说明临床实际用量较《中华人民共和国药典》(一部)规定用量有所突破,用量范围扩宽,也反映出临床药物用量的复杂性和多变性。经方麦门冬汤中麦冬用量达7升,经实测原书中7升麦冬重量约为741 g,在“煮取六升,温服一升”后一次摄入量为123.4 g,足见麦冬用量之大[14]。《本草新编》[15]明确提出麦冬清热的使用剂量应较大:“世人未知麦冬之妙,往往少用之而不能成功,为可惜也。不知麦冬必须多用,力量始大。盖火伏于肺中,烁干内液,不用麦冬之多,则火不能制矣。热炽于胃中,熬尽真阴,不用麦冬之多,则火不能息矣。”杨华升等[16]认为在治疗肺胃阴虚有火的气逆咳喘时,当重用麦冬为君,成人药量应掌握在30~60 g为宜。黄仕沛[17]认为治疗阴虚为本、咳嗽上气为标的疾病时,应如吴鞠通所言的“非重用不足以为功”,重用麦冬至60~120 g。

从麦冬复方与主治病症的频次分析中,可发现麦冬广泛应用于治疗心悸、咳嗽、不寐、胃脘痛等。其中,心悸的频次最高。若主治病症和其中的兼夹症状出现不一致的情况,则会舍弃掉兼夹症状。这就会导致某一类病症的频次升高,而另一类的降低,使得分析结果不够客观真实,这也是频次分析的局限性。

通过对麦冬用量与主治病症关联规律的分析,可以看出麦冬的不同用量与不同病症在临床中存在一定的有效强关联性。即患者出现某种病症时,麦冬相对应的最常用量。但由于麦冬不是单方而是以入复方的形式在汤剂中发挥作用,其作用的发挥或受到复方中其他药物的联合影响。例如,很难明确15 g麦冬在心悸病症中究竟发挥了多大作用,亦或是否为最主要的作用。在现代临床应用中,麦冬以入复方的形式应用广泛,例如用于治疗心悸的炙甘草汤、天王补心丹、麦门冬煎;治疗不寐的清营汤、清宫汤;治疗咳嗽的麦门冬汤、沙参麦冬汤、清燥救肺汤、百合固金汤;治疗口干口渴的黄芪汤、五汁饮、麦门冬饮子、玉竹麦冬汤、益胃汤、麦冬消暑汁、麦菊冲剂等[18];治疗短气乏力的生脉散、清暑益气汤;治疗大便难的增液汤、麦冬麻仁汤。

总之,中药的剂量与效应关系研究进展较慢,由于方剂的复杂性和临床影响因子较多,关于方药量效理论的运用和规律探索还较少。临床用药剂量的把握运用多是来源于师承或医案经验,而数据挖掘与临床实践应用从结果上看具有基本的一致性[19]。若从数据挖掘的角度出发,可为麦冬在临床上的合理运用提供借鉴。