浅析“四方石瓢”的传统与端正之美

朱琴华

陶瓷制品是中国的象征,在世界上有着重要的地位,无论是名扬天下的青花瓷,还是反应人类早期生活的粗简陶器,均体现出中华民族那古老悠久的文化艺术与工艺智慧。在陶器制品中,紫砂壶可以称得上是艺术水准与成就最高的一种,体现了中国人对饮茶的喜爱以及对茶道文化的认可。今天的紫砂壶已经是得到人们认可的最好茶壶了,它的实用价值、艺术价值与收藏价值证明了对紫砂壶艺术研究的必要性与重要性。

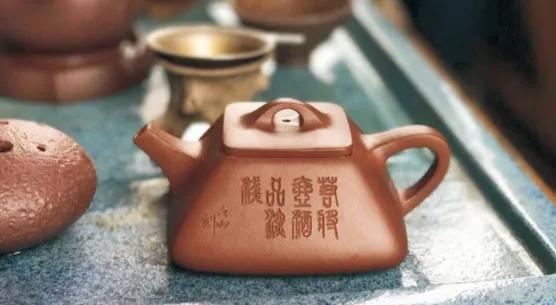

紫砂壶自明朝正德年间起出现兴盛的局面,至今已有五百余年的历史,在造型、装饰及内涵上十分丰富,并涌现出诸多经典款式。此件“四方石瓢”就是由四方壶与石瓢壶结合而成,以深厚的紫砂壶艺术传统为根基,具有一种创新意味,将这两种经典造型的传统与端正之美发挥到极致。

“石瓢壶”最早出现于北宋,相传由苏东坡制成。后由清朝文学家、艺术家陈曼生将这一壶型移植至紫砂壶制作中,成为经典的“曼生十八式”之一。石瓢壶通常为梯形,造型浑厚古朴,力道比例均衡,形成一种透视美感,文学文化气息浓厚。四方壶是紫砂方器中的经典造型,由四面构成,立体感强。二者结合使壶体既有石瓢壶的形又有四方壶的棱角,构成独特的艺术气质。

此壶壶身较为小巧,为标准的梯形,上下比例配合精当,使壶呈现出一种充满智慧的立体几何效果,具有现代气息。壶由四面共同构成,面与面之间的转折流畅而不急促,形成分明柔和的棱线,各个角的处理也是圆润光滑,不露锋芒。整件紫砂壶的线与线、角与角之间构成完美对称,使壶体造型端庄平稳,结构立体清晰。

四方造型决定了在制作此壶时工艺流程复杂。手工艺人首先要对泥料进行拍打、裁割,前者决定了泥料的厚度,后者决定了壶的造型。手工艺人要制作出四个薄厚、大小均等的四个梯形面,再将它们进行拼合,也就是传统的“镶身筒”技法。在拼合时要注意各面角度,这是保持壶身端庄,凝结气韵的重要一步,最后再用一些工具对面、线、角进行细节处理,才能最终完成壶身造型。“四方石瓢”比传统石瓢造型的梯形特点更为明显,在线面角构成的立体空间中呈现出紫砂壶造型及制作技法的发展。

传统石瓢壶底部常有钉足,此壶根据壶身造型将底部改为方形大平底,增强了壶身的稳定性,使壶重心平稳,有脚踏实地之感。方正的壶口打磨精细,用以承接方正平整的壶盖。壶盖与壶口衔接处细密非常,这是手工艺人对于细节完美的追求。壶盖中央是桥形壶钮,从整体造型上看,壶钮如同拱桥,在光线照射中形成的阴影如同拱桥在水面上的倒影,富于意境美。壶钮与壶身造型一致,采用了四方造型,使桥的造型得以强化。

壶身两侧是四方形的壶钮与把手。在造型上手工艺人继承了石瓢壶的传统,又将四方造型结合其中,使这两者与壶身保持一致性。二者恰好镶嵌于两侧壶面中央形成对称,增强了壶身的稳固性,使壶对称、均衡的美感更加鲜明。

全壶以色泽亮丽,饱满细腻的红色泥料制成。在光线变化之中可见泥料色彩深浅的变化,使壶的结构美得以强化。泥料表面细腻但内部不乏肌理质感,使紫砂泥本身的特性得以保留,可以使壶的古朴、自然气息更加浓厚。在壶面中央手工艺人增加了一处陶刻装饰。石瓢壶是一种文学气息十分浓厚的作品,这是由苏东坡与陈曼生二人的文学素养所决定的。在此壶中,手工艺人选取的是中国古文字对壶进行装饰,几个古朴硬朗的文字均匀地分布于壶面之上,可使壶的艺术个性更加具体,这是表现壶之传统、端正美感的一种选择。

此件“四方石瓢”紫砂壶全壶所贯穿的是一个“正”字。壶以均衡、精确为主要设计目标,使壶于线角相对,面面结合的过程中展现出四方壶、石瓢壶之造型特色,由此构建起一个丰富多样的艺术空间。古文字的运用使壶特点鲜明,更于独特造型之中加深人的印象,加深了人们对此壶艺术特点的认识,感受“四方石瓢“之精湛、灵活与端庄。

结 语

“四方石瓢”是一件传统气息浓厚,形制端庄的经典紫砂壶作品。本文分别通过对石瓢壶、四方壶的介绍,以及此壶制作方法的说明,主要体会到紫砂壶工艺流程之复杂与此壶在线面结构上形成的特点,更为细致地了解到此壶的艺术特点,于一壶之中感受多种紫砂壶造型及艺术技巧之魅力。