香菇设施栽培菌棒制作及培养的关键点解析

黄 毅 郑永德

香菇设施栽培菌棒制作及培养的关键点解析

黄 毅1郑永德2

(1. 福建农林大学,福建 福州 350000;2. 莆田市农业科学研究所,福建 莆田 351144)

我国食用菌工厂化生产水平近十余年取得了长足的进步,而香菇由于自身生物学特性的原因,工厂化生产技术研究进展相对迟缓。解析香菇设施栽培中菌棒制作培养的难点包括:培养料的木屑颗粒大小与比例,填料方式,灭菌,优质菌株,菌种类型,菌棒发菌及转色管理等。结合介绍当前较前沿的设施设备;分析讨论并提出解决途径;指出使用网格培养架进行发菌培养是突破性进步。

香菇;设施栽培;长棒;方包;短袋;菌棒(包)中心

香菇“砍花”栽培法近千年的传承、积累,明确了适宜种植香菇的树种集中在山毛榉科(又称壳斗科)、桦木科、杜英科、金缕梅科(枫香树属、蕈树属)等阔叶树,常见的有枹栎、麻栎、栓皮栎、青刚栎、栎树(橡树)、蒙古栎(东北)、小叶青刚、米槠、板栗、锥栗、蕈树和枫香。而近30年实践经验则表明,禾本科的植物残体也可以种植香菇,但原料晒干、粉碎成本高,且因木质素含量低等原因导致出菇菇质差,经济效益低,因而不适于商业化生产。

1 培养料的木屑颗粒大小及其比例

最适合香菇栽培的木屑需具备的条件鲜有人研究,仅凭经验,如木屑颗粒粗细度,不同树种木屑标准等。阔叶树木屑分硬质树种粗木屑(3~8毫米,块状)和软质树种木屑(长条状,图1),实践显示,前者因木质素含量高,降解较慢,出菇迟,香菇品质好;后者易被降解,出菇快,但品质欠佳。

图1 长条形木屑

粗木屑颗粒培养料的孔隙度较高,能满足菌丝前期蔓延对氧气的需求,后期这些孔隙可成为香菇菌丝增殖、储存营养的空间,提升菌棒菌丝生物量,增加丰产可能性。香菇栽培周期长达150~180天,菌丝培养过程有机酸积累,待pH降至3.8~4.2才能出菇。粗木屑培养料降解时间长,而使用过细的木屑,培养料虽然降解快,但易爆发性出菇,导致菇蕾相互挤压,影响菇盖圆整度,商品品质下降,且培养料出菇后劲不足。

食用菌设施栽培,栽培周期长短比产品品质更让栽培者关切。因此在配制培养料时,平衡硬质树种与软质树种木屑比例、粗木屑与细木屑比例,实现品质与时间双赢,非常值得研究。

2 填料方式选择

香菇菌棒填料时,出口菌棒企业多使用单层低压聚乙烯袋做容器(简称“单膜法”),接种后立即置于高效净化培养库内完成定植培养,再转入发热库、转色库培养,完成转色后,人工剥离外膜,裸露的菌棒装箱后用于出口。国内不少地方使用双层袋为容器(“双膜法”),内袋采用保水膜,外袋采用低压聚乙烯膜。保水薄膜较薄,制作时添加有碳酸钙等粉末,菇蕾突破保水膜时产生的薄膜碎片、微粒,容易残留在菇盖或菌褶上,影响产品食用安全,且其不易降解、污染环境,保水膜菌棒用于出口时国外均拒收。为减少塑料微粒污染,今后国内保水膜也会被严格限制。寻找适合的替代品较为迫切。

国内中小型香菇栽培主产区,大多采用3层袋制作菌棒(“三膜法”),这与当地气候条件较干燥和培养条件粗放密切相关。制棒时同时使用保水薄膜袋和低压聚乙烯袋填料、扎口,灭菌、接种后,在菌棒外再套上宽大的外套袋,封口,以保证接种口不被污染和菌种干燥。接种后第12~13天,脱去外袋,可送入设施栽培发热库培养。

3 灭 菌

香菇代料生产发展已有数十年,由于各地发展水平不同,仍然有不少栽培者对彻底灭菌的重要性缺乏足够的认识。广泛采用的香菇长棒栽培,栽培周期长达180天,培养料使用的木屑颗粒多较粗,料内孔隙度比其他木腐型菌类高,菌棒的装料湿重有2~3千克,是短袋装料量的1~2倍,灭菌较难彻底。采用传统常压灭菌,须保持98 ℃以上十余小时甚至更长时间,消耗大量能源。灭菌过程要将棒内颗粒间的冷空气排除干净,制棒时在每一菌棒上扎一小孔,贴上透气胶布,可方便灭菌时棒内空气排出,避免发生“涨袋”。最近开发成功的香菇长棒抽真空高压灭菌锅,可达到节能、快速灭菌目的。

经过几十年的发展,从业者对灭菌彻底是食用菌栽培成功的核心,认识不断加深。10年前,蒙古包常压灭菌为主流(图2);5年前,高压灭菌锅开始在企业中普及,但需人工推灭菌小车(图3)进锅,小车车轮磨损快,须经常维修;现在则实现电动叉车快速进出锅(图4),降低劳动强度,减少用工量,也无需维修小车车轮。

图2 蒙古包常压灭菌

图3 灭菌小车抽真空灭菌

图4 全自动灭菌锅

连云港国鑫食用菌成套设备公司开发出全自动网格上架机,将填料后的料棒插入灭菌网格架,一次插8~10棒,每小时上架5 800~6 200棒,随后,用电动叉车协助进出灭菌锅。灭菌过程蒸汽快速在料棒间流动,热交换均匀,无死角,灭菌彻底,且可缩短料棒灭菌及冷却时间。

蒸汽灭菌锅有多种,不同型号灭菌锅的结构不同,因灭菌塑料容器的材质、融解温度、抗张强度等物理性状不同,有各自相对应的灭菌程序。使用前必须对灭菌锅的特点、使用方法、灭菌程序等了如指掌,对安全、能耗、灭菌时间、环境影响、进出锅的形式做深入评估。牢记灭菌彻底是香菇菌棒制作的核心,杀灭培养基颗粒内外所有微生物,才能使接种后菌棒实现纯培养。规模化香菇菌棒生产企业,对此尤需重视,要认真监控灭菌全过程的温度、压力,始终保持锅内蒸汽流动。

建议初学者每锅次灭菌后取样“回接”,即在无菌环境剖袋、取少量培养料样品置于PDA试管内,培养3天后观察,如果斜面依旧光滑、无杂斑,表明灭菌彻底;反之,则灭菌不彻底,有隐性污染。应将培养料回接作业列入每周必做工作,避免灭菌不彻底造成损失。

4 优质菌株

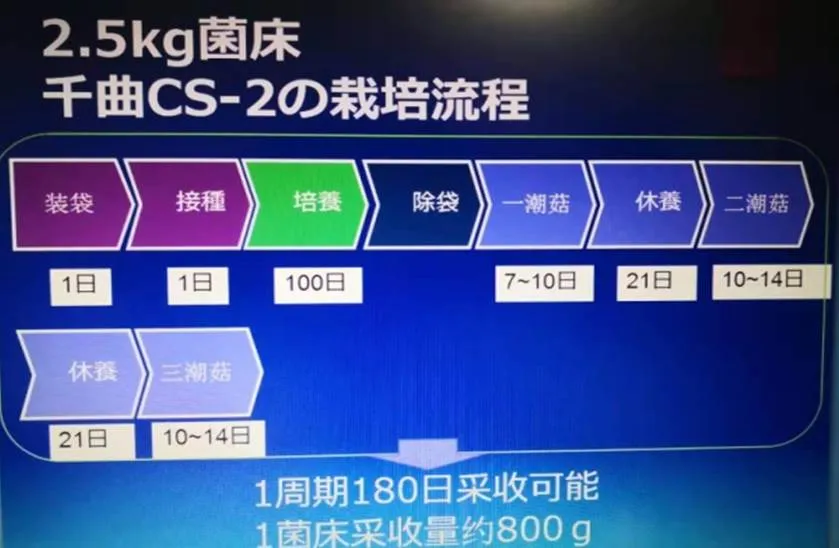

在日本,多家专业研究所培育出不同用途的栽培菌株,配套有栽培工艺流程和栽培技术要点(图5),除在本国申请菌株保护外,也在中国申请菌株登记保护。

目前国内部分香菇菌种来源五花八门,一旦进行来源的追溯,可能会陷入诉讼纠纷。上海农业科学院食用菌研究所长期致力于优良香菇菌株选育,取得了不错的进展,但除知识产权登记保护外,还应加紧对所培育菌株的栽培工艺的细节研究及推广。

适宜香菇设施栽培的优质菌株要求具备栽培周期短、抗性强,菇盖圆整、色深,菌肉厚实、有弹性,柄短,高产,适应性广等特性。我国地域辽阔,南北气候环境差异较大,培育出适合当地气候条件的菌种,难度相当高。

培育设施栽培的优质菌株是现阶段国内企业迫切需要解决的问题。对培育新菌株,仅凭分子研究还不够,还应确定所选育菌株在实际栽培中的生理、生化指标,并建立相应的完善的栽培工艺流程,核算运行成本,通过生产实践检验。在推广的后期,能够被栽培者主动索要的,才是好菌株。

图5 千曲化成菌砖栽培流程(引自平田 尚久)

图6 使用液体菌种出菇现场(李玉提供)

5 菌种类型

香菇菌种类型有:木屑菌种、麦粒菌种、种木菌种(三棱形、圆柱形、枝条菌种,炮弹形颗粒菌种)、液体菌种、液体+固体菌种等。木屑菌种制作简单,为传统类型。枝条菌种的香菇菌丝极易相互缠绕,使用时,枝条不易分离,影响接种速度,生产时不宜使用。香菇麦粒菌种在台湾被广泛采用,但在大陆不被认可。液体菌种在香菇料棒上使用成功的案例不多(图6)。液体菌种应用是否成功取决于料棒灭菌是否彻底,菌种是否存在细菌性隐性污染,接种快慢,液体菌种接入量多少,以及接种环境净化度高低等。最近上海农业科学院食用菌研究所在辽宁成功举行香菇液体菌种规模化生产现场会,但该技术的广泛推行还有一段路要走。

香菇液体+固体菌种,是生产香菇栽培种的创新方法,其在实质上简化了香菇原种制作工艺,该法为辽宁三友农业生物科技有限公司首创。操作流程:将常规方法培养出的香菇液体菌种,通过镜检确定无隐性污染后,在无菌条件下,定量喷入木屑栽培种袋的预留孔内和料面上进行接种,然后培养。栽培种在培养过程中经3次检查,确定无任何污染后,对栽培种菌袋进行表面消毒,置于可控净化环境中,使用全自动香菇接种机流水线接种,随后,采用人工或自动套棒机套上聚乙烯薄膜袋,并封口。此法节省了栽培种制作成本。

人工短缺和接种过程中消毒剂对健康的影响,使人们逐渐告别传统人工接种箱接种。规模生产企业采取高效净化系统下,接种机械流水线接种,成为主流。为防止接种后环境洁净度不足引起菌棒污染,生产上多在料棒接种后,手工或机械套薄膜外袋。对于做好机械接种小环境、接种设备的净化度维护,确保操作员工洁净,具体操作细节监控到位,进一步简化操作流程等问题,值得企业重视并研究。

6 菌棒发菌及转色管理

6.1 使用网格培养架培养香菇菌棒是突破性进步

几十年来,香菇传统生产完全依靠自然季节,菌棒接种后置于室内大场所堆叠培养、转色,培养时间长达100~120天,越夏时,时常因“烧菌”烂棒造成损失。菌棒越夏措施有利用环境喷雾降温,或在高海拔低温地区制作、培养菌棒等,但都较难实现每一菌棒培养过程的生理成熟度的一致。最近有设施企业在450~650米海拔山区,在设施栽培库内使用网格培养架培养香菇菌棒,实现了菌棒的生理成熟度和积温大体相同,为后续实现香菇周年设施栽培奠定基础。

香菇设施培养库应分割为定植库、发热库、转色库,三库连成一体。在布局设计菌棒培养库时,应考虑菌种培养库、接种流水线、分层专用培养架、网格插棒机、高效空气净化定植库、发热库及转色库之间菌棒转送各道工序间的高效衔接;任何生物在培养过程中始终需要一定的空间,如果忽视这一点,设计库容过小,而一味追求入库量,将得不偿失。应尽量用机械替代人工,杜绝尚未封口的菌棒暴露库外。定植库、发热库运行时须始终维持正压,并注意保持定植库、发热库、转色库内的环境卫生,一旦出现香菇菌棒跌落破裂,须立刻清理干净,以免引起螨害。

6.2 定植库培养

定植库紧连接种室,接种后的料棒(菌棒)通过传送带直接进入定植库培养,人工放入培养架(图7),采用库内专用铲车将培养架移到预定位置。这样可减少工序及用工量。定植库内的设备配置以空气净化系统为主,制冷、加热设备为辅,调控环境使接种穴内受伤的菌丝恢复与定植。定植库的容量以16天的生产总量及定植培养架容量划分区域,有序放置,便于操作。

进入定植库的前5天,库内环境温度控制在24~25 ℃,利于受到机械损伤的菌丝迅速恢复生长;随后9天,将库温降至21~22 ℃,使菌丝蔓延产生更多侧向分支,更加浓密。由于前期袋内氧气充足,定植阶段仅需调控温度及适当进行通风换气,将库内二氧化碳浓度控制在0.15%以下。

接种后第13~15天,接种穴口菌丝蔓延直径达6~8厘米时,有的企业开始出售部分菌棒,采用手压拖车将定植库内菌棒培养架拉出库外,再使用龙门吊或叉车装车,送至栽培者所在地,用户自行完成“放小气”工序。企业自用菌棒,从培养架上卸下后,人工去除外套膜、“放小气”,再由人工或机械往网格架上插棒。随后,用叉车将网格架移入发热库重叠培养(图8)。

图7 定植库培养架

图8 网格重叠式培养库

6.3 发热库培养

随着菌丝在菌棒内蔓延,其生物量增加,产生大量呼吸热,引起棒温上升。菌棒温度超过26 ℃,菌丝酶活力下降,超过32 ℃,酶逐渐失活,引起“烧菌”。此时,若之前料棒灭菌不彻底或侵入杂菌,则极易造成烂棒。全国每年因高温造成“烧菌”的菌棒数以亿计。

为此,上海食用菌研究所和河南三门峡卢氏县金海食用菌企业,联合开发出组合式香菇网格培养架,每一菌棒都独立放置,制冷机运行时空气流动,可将菌棒四周呼吸热及时带走,彻底解决了菌棒“烧菌”难题。发热库温度设定在21~23 ℃(菌棒中心温度25~26 ℃),库内培养架呈“非”字形排列(图8)。其空气循环路径:外界空气通过高效过滤器过滤后,经涡轮离心风机压入风箱,高压风从风管两侧孔吹出,经制冷机组盘管机降温后送出,冷空气为网格培养架的菌棒降温;部分余风回流至回风箱,通过调节阀过滤;控制回风量,部分回风和室外进入新风混合,通过涡轮离心风机再次压入风箱,其余排出,周而复始。秋、冬季节采用温度传感器,当检测到库外温度低于库内时,自动切换至室外新风系统,制冷机组停止运行,可节约大量能耗。笔者认为其布局合理。

发热库设备配置以卫生、制冷、加热设备为主,空气净化系统为辅,容量以43天(包括休息日)生产总量及网格培养架容量划分区域,有序放置,便于操作。如:培养库投影面积900平方米,高度6米,体积5 400立方米,培养架452架,每架放置菌棒11×12=264棒,总存放量大约12万棒。每立方米空间存放量为265棒,单棒培养料湿重2.85千克,每立方米空间湿料重755千克,即0.75吨。

通常,香菇菌棒接种后第25~27天发热量最高,随后逐渐下降。接种后第55~60天(定植库内放置12~15天,发热库内放置43~45天),菌棒逐渐开始生理后熟,表现为:培养料收缩,表面出现不规则凸起(图9),部分菌棒在接种穴周围出现红褐色斑块,预示发热库培养阶段结束。使用叉车将发热库内的网格培养架移出,对菌棒行刺孔“放大气”工序后,移入转色库重叠培养。

6.4 刺孔

转色是香菇菌棒培养的特有工序,转色好坏决定产量与品质的高低。转色的目的,是使菌棒表面形成一层具有一定硬度和厚度的褐色菌皮,俗称“人造树皮”,可对棒内菌丝、基质起保湿作用,日本称之“二次培养”。有关转色过程的环境参数目前尚未明确,多凭经验操作。

刺孔工序分为“刺小孔”(前述接种后第13~15天“放小气”)与“刺大孔”(放大气)。刺孔“放大气”是香菇菌棒转色的前提。连云港国鑫食用菌成套设备有限公司新开发的全自动刺孔设备,适用于大型企业:网格菌棒自动下架机将菌棒下架,送入自动旋转刺孔机,进行周身刺孔,每次可同时刺孔10棒(刺孔孔径与深度可调整),刺完孔的菌棒使用自动网格上架机上架,用叉车将培养架重叠堆放进行培养。也有企业将放大气后的菌棒出售给栽培者。

小型生产企业菌棒采取人工上下架,用压缩气体为动力的单棒刺孔机(图10)或简易自动机械刺孔机刺孔。刺孔深度为菌棒直径1/2,孔数和孔径因各地气候不同而异。刺孔后重新放回网格架,再培养45天(早熟品种,接种后第100天)或65天(晚熟品种,接种后第120天)进行出菇管理。

6.5 转色库

刺孔后香菇菌棒获得充足氧气,新陈代谢旺盛,出现第二波发热,但发热量较小,靠转色库内制冷机即可控制。转色库设备配置以制冷、加热、通风、光照为主,空气净化为辅,容量以45~60天(早、晚熟种)生产总量及网格培养架存放量划分区域,有序放置,便于操作。协调库内湿度在85%~92%、温度19~22 ℃、光线500~1 500勒克斯、二氧化碳浓度0.06%~0.15%的条件下进行转色。各企业生产条件有差异,转色方式也不同。

图9 不规则小突起

图10 采用单棒刺孔机放大气

(1)库内培养+库内转色。在光照刺激和通风良好状态下,刺孔后菌棒经过一段时间培养,经多酚氧化酶作用,从水红色花斑,转成褐红色,完成前期转色。为了提高香菇产品的优质比率,减少畸形菇发生,前期转色后依旧在转色库内继续培养至接种后100~120天(早、晚熟种),在此期间,菌棒内菌丝继续降解培养基质,积累有机酸,当菌棒pH降到3.8~4.2,即标志菌棒后期转色结束。

(2)库内培养+库外转色。在南方中海拔地区,有的香菇周年栽培者,先在库内控制环境使菌棒安全度过发热高峰期、炎热夏季及低温期(气温低于16 ℃不易转色),完成定植、培养、转色,在“芒种”至“白露”、“冬至”至“惊蛰”期间,待库外环境适合时,将菌棒移置库外大棚(图11),在通风状态下完成转色,以减少转色库建设投资或库房运行费用。笔者认为这种做法不一定可取,频繁搬动菌棒会增加人工费用。

图11 库外转色

7 结 语

我国食用菌工厂化生产水平,近十余年取得了长足的进步。在目前市场行情不景气的情况下,大部分企业能够生存下来,是得益于国家对现代农业的支持;得益于企业主对管理与技术关系辩证的认识;得益于一批熟练的老员工;得益于一批大学生在企业中摸爬滚打摸索,通过传、帮、带,在实践中逐渐成长,发挥聪明才智,独挡一面;也得益于机械化、自动化的发展。今后企业将进入大数据管理,不久的将来将会实现“少人化” “无人化”管理。

优胜劣汰,淘汰落后的产能是社会发展的规律。香菇由于自生生物学特性原因,工厂化生产技术研究仍在缓慢行进。同心协作、群策群力解决难题,终将迎来完全实现香菇设施栽培的春天。

S646

B

2095-0934(2020)03-160-06