左江花山岩画铜鼓考

万辅彬 樊道智 陈凤梅

【摘 要】左江花山岩画文化景观成功入选世界遗产名录后,依然有未解的千年之谜。经对左江花山岩画中铜鼓的族属、类型、传承发展、文化功能等进行多角度考证,确认左江花山岩画所绘铜鼓为骆越人所有,其类型为万家坝型、石寨山型和东山型早期铜鼓;岩画中的铜鼓不仅是部族首领权力的象征,还是通天礼神、汇聚人心、指挥军阵、人神共娱的重要礼器、响器及乐器;东汉马援缴骆越铜鼓后,左江流域骆越后裔仍有用鼓、尚鼓的习俗,这是对左江花山岩画铜鼓的一种继承与发展。与此同时,骆越人先进的青铜铸造技术亦为铜鼓在这一地区的传承与发展提供了物质基础。

【关键词】左江花山岩画;铜鼓图像;族属;继承与发展;功能

【作 者】万辅彬,广西民族大学教授,博士生导师;樊道智,广西民族大学民族学与社会学学院科学技术史硕士研究生;陈凤梅,广西民族大学民族学与社会学学院科学技术史硕士研究生。广西南宁,530006。

【中图分类号】C912.4 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2020)02-0147-011

2003年启动的左江花山岩画申报世界遗产工作,历时13年,终于在2016年7月15日传来捷报——“左江花山岩画文化景观”成功被列入《世界遗产名录》。左江花山岩画文化景观位于广西崇左市宁明县、龙州县、江州区及扶绥县境内,包括沿左江及其支流明江密集分布的38个岩画点以及与其共同构成文化景观的山崖、河流、台地等环境要素。[1]

学界此前对左江花山岩画的研究主要集中在其绘制年代问题、作画动因、族属问题、内容和功能、传说、艺术及审美特征、开发与保护等方面。覃圣敏、覃彩銮、卢敏飞等人的《广西左江流域崖壁画考察与研究》一书详细地介绍了已发现的左江流域各崖壁画地点的情况,并对崖壁画的年代、族属、内容、性质、艺术风格、作画技术等一系列重要问题进行了较为系统的研究。[2]王克荣、邱钟仑、陈远璋编著的《广西左江岩画》[3]除了对岩画的发现、历史研究和岩画本身作了详细的叙述外,亦对岩画的性质、内容、分期、年代、族属和艺术风格等问题做了探讨。2016年7月15日,随着左江花山岩画文化景观成功“申遗”,为了让世人更好地认识、了解左江花山岩画,一起携手保护与传承人类的文化遗产,笔者与胡宝华、李桐共同编著了《花山岩画》[4]一书,进一步梳理了左江花山岩画的发现过程与研究历史,对左江花山岩画的图案元素及绘制年代进行了介绍,分析了左江花山岩画的文化内涵与延伸意义,并在此基础上提出了对左江花山岩画、花山文化的保护、传承路径和建议。

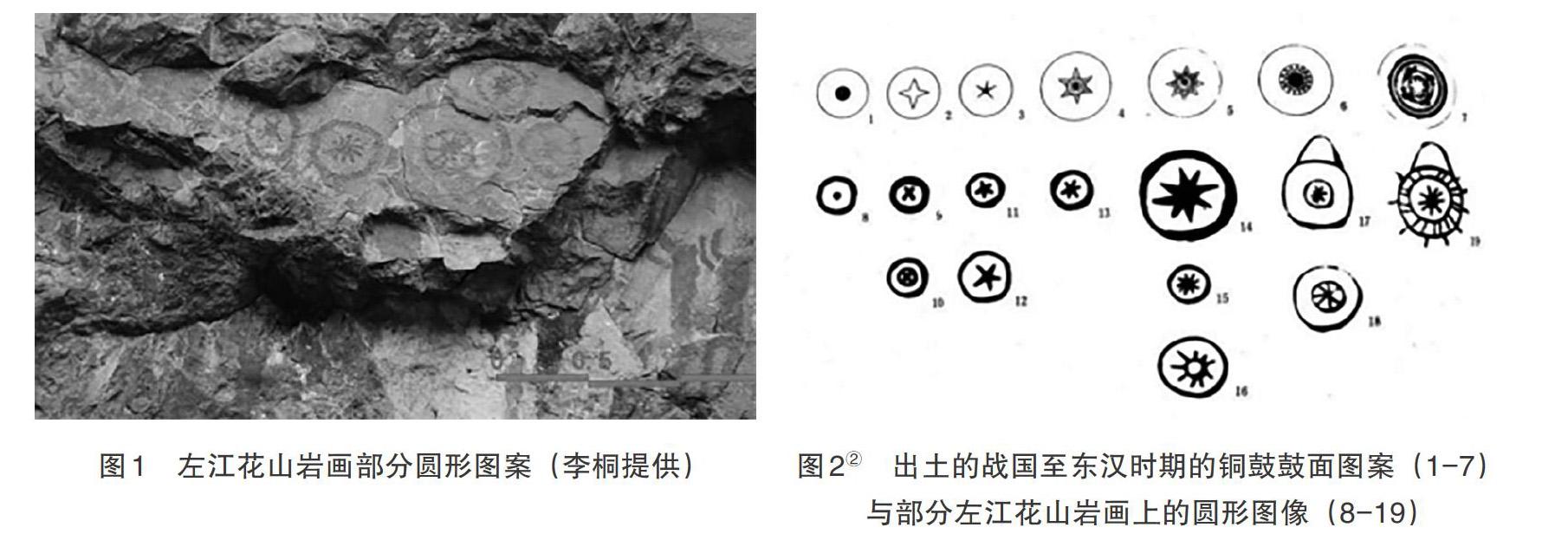

左江花山岩画文化景观的38个岩画点,包括109处,4050个图像。其中,人物图像3315个;器物图像621个,含圆形图像368个、羊角钮钟及细钮钟图像16个、环首刀图像39个、长剑图像174个、扁茎短剑图像1个、渡船图像21个、男女交媾图2个。[1]39-40

对于这些圆形图像(图1、图2),很多人进行了研究,存在“铜鼓说”“日月说”“盾牌说”“铜锣说”“车轮说”等不同观点。覃圣敏等人通过已出土的战国至东汉时期的铜鼓鼓面图案(图2)与花山岩画上的圆形图像比较,认为这些圆形图像是铜鼓图像。[2]164-168笔者赞同覃圣敏等人的观点。

笔者曾在2017年12月份在南宁举办的“铜鼓及其文化国际研讨会”上做了《花山岩画铜鼓考》的学术报告,本文正是该报告的延伸及深化。

一、左江花山岩画铜鼓的族属及类型

左江花山岩画上的铜鼓究竟归何人所有?作画的是哪个民族?属于哪一类型的铜鼓?由于缺少确切的史料记载,关于左江花山岩画铜鼓(如下简称花山铜鼓)的族属及类型问题,我们可以从其作画年代及当时活跃于左江流域上的族群的论述中得以窥探。

(一)花山铜鼓族属

欲探明花山铜鼓的族属问题,通过岩画作画的年代及作画民族进行推论不失为可靠路径。目前,关于花山岩画作画时间的上限是战国早期,下限是东汉时期的说法已成为国内外大多数专家、学者认同的共识。早在二十世纪八十年代覃圣敏、覃彩銮、王克荣等人运用考古学、历史学、民族学等学科方法,将岩画上出现的环首刀、羊角钮钟、铜鼓等器物图像与相应的出土文物比照,得出花山岩画作画时间大致在战国至东汉时期;此外,覃圣敏、王克荣等人又对左江花山岩画上的钟乳石取样进行碳十四测定、分析,结果也显示左江岩画的绘制年代在战国早期至东汉这段时期。[2]138,[3]208

陈远璋结合左江流域骆越文化源流、文献记载、岩画内容特征等进一步阐述左江花山岩画与骆越的关系,认为战国秦汉之时,左江流域是骆越及其先民聚居的主要区域,而左江流域及其支流明江、黑水河两岸,涉及凭祥、龙州、宁明、扶绥、崇左、大新等市县境,正是产生于此時期的花山岩画的分布区域。[5]邱钟仑则通过对《水经注》中关于马援获骆越铜鼓的记载①进行再解读,认为广西历来就有铜鼓发现,并就东汉以来有关这一地区铜鼓历史文献记载的史实,结合在广西宁明、龙州、崇左、扶绥等县左江流域的高山崖壁上发现的战国至东汉时期所绘制的铜鼓岩画图象,说明了马援“于交阯得骆越铜鼓”的地点在今广西左江流域龙州一带,在广西发现的骆越铜鼓,是古代居住在广西的骆越人所铸造和使用的。[6]4李富强亦在《对左江流域岩画的新认识》[7]一文中,针对左江花山岩画族属问题的观点进行缕析,进一步总结了战国至东汉时期活动于左江地区的族群是骆越人,左江花山岩画中的图像反映了骆越人生活习俗的观点。

综上所述,战国至东汉时期,居住在左江流域的族群应为骆越人,这一时期的花山岩画(铜鼓图像)应是骆越人所绘,画中展现的铜鼓为骆越人所有,岩画内容充分体现了骆越人使用铜鼓、崇尚铜鼓的习俗及相关族群文化。

(二)花山铜鼓类型

战国至东汉时期,骆越人在左江花山岩画中所绘的铜鼓属于何种类型?已有专家运用考古类型学分析,认为花山铜鼓图像主要为万家坝、石寨山两种类型。王克荣、邱钟仑等人[3]204将左江岩画所绘的铜鼓图像分为6类(笔者将他们的分类用表1列出),指出这6类铜鼓图像的共同点是没有在鼓面绘出任何立体装饰物,显然是早期铜鼓的图像(图3),与以各种立体饰物为鼓面特征的冷水冲型鼓、灵山型鼓、北流型鼓及西盟型鼓无关,其中I类至V类铜鼓图像所代表的铜鼓相当于万家坝型铜鼓(图4-1,4-2),VI类鼓面有日体、芒体及双层单弦晕圈,型体也比较大,但鼓面没有出现立体饰物,应为石寨山型铜鼓(图5-1,5-2)。

笔者认为左江花山岩画所绘铜鼓类型除了王克荣、邱钟仑等人指认是万家坝型、石寨山型之外,还应包括东山型早期铜鼓③(图6、图7)。理由如下:早期东山铜鼓与石寨山型铜鼓时间相同,形态相似(与表1的VI类图像相似)。蒋廷瑜先生说,早期东山铜鼓与石寨山型铜鼓平行发展,使铜鼓文化臻于成熟。[8]自秦汉以来,秦始皇、汉武帝先后统一岭南地区,并分别设立了象郡、桂林郡、南海郡(图8)和交趾郡、日南郡、九真郡、南海郡、苍梧郡、郁林郡、合浦郡、珠崖郡、儋耳郡(图9),从秦汉时期中国的版图中我们可以看出此时的象郡、交趾郡、日南郡、九真郡等郡所管辖的区域包括今越南北部及中部大部分地区。而这一时期越南北部地区与左江花山岩画分布地区同属骆越人活动区域,山水相连,往来密切;越南国家历史博物馆原馆长范国军先生在由中国广西壮族自治区博物馆、中国广西文物考古研究所、越南国家历史博物馆三家单位共同主编的《越南铜鼓》[9]4一书的概述中亦提及东山铜鼓的主人是骆越人。由此可见,左江花山岩画所绘铜鼓与越南东山型铜鼓同为骆越人所有,岩画中的铜鼓图像与东山型铜鼓关系非常密切,花山岩画的主人既有可能使用从右江传过来的早期铜鼓(万家坝型),也有可能是从交趾郡传过来的东山铜鼓。

二、花山铜鼓的继承与发展

《后汉书·马援传》:“援所过辄为郡县治城郭……自后骆越奉行马将军故事……援好马,善别名马。于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式,还,上之”。[10]562这是目前有关骆越铜鼓的最早历史文献记载。此处伏波将军马援于交趾地区所缴获骆越铜鼓的时间最迟不会晚于公元49年,④这与花山铜鼓的绘制年代有所重叠。可以想见,属于骆越地区的左江流域的铜鼓也可能被马援缴走殆尽,所以近几十年來,未见万家坝型、石寨山型和东山型铜鼓在左江流域出土,但出土了冷水冲型、灵山型、西盟型铜鼓。出土的这些铜鼓与花山铜鼓有什么关联呢?我们认为,东汉以后,西江流域的冷水冲型、灵山型铜鼓沿着河流传入左江地区,并且得到骆越后裔⑤的推崇,活跃于该地区的骆越人及其后裔用鼓、尚鼓的习俗得以不断延续。如,万震的《南州异物志》就曾对东汉时期居住在广州以南、交州以北的乌浒人喜好“击铜鼓、歌舞”的习俗进行记载。从目前所掌握的文献资料与考古出土文物情况,我们认为左江流域已出土的冷水冲型、灵山型、西盟型铜鼓与花山铜鼓图像不但有着内在联系,而且一脉相承,这一点我们可以从龙州县、大新县、崇左市江州区、扶绥县等左江流域所出土的铜鼓中得以探明。

(一)龙州县出土铜鼓

1971年2月出土于崇左市龙州县响水公社龙江大队派良屯的西盟型早期龙江村鼓,面径49.9cm,身高33.4cm,胸径47cm,腰径40cm,足径44.6cm;其鼓面饰有太阳纹、栉纹、雷纹填线纹、同心圆纹、变形羽人纹、鸟纹、鸟夹定胜纹雷纹,鼓面边缘装饰四只逆时针四足素面立体青蛙;鼓身刻有栉纹、同心圆纹、圆心三角垂叶纹;胸部有羽纹带孔扁耳两对(图10)。

(二)大新县出土铜鼓

1993年10月,在广西大新县桃成镇大岭村慢侣屯头挖出一面冷水冲型鼓。其面径为64cm,高47cm,重29kg;鼓面饰太阳纹(12芒)、变形羽人纹、变形翊翔鹭纹、云雷纹等;边缘逆时针饰4只素面立体青蛙;鼓身饰有栉纹、同心圆纹、素纹栉纹、同心圆纹垂直纹带、圆心三角垂叶纹;两对扁耳饰辫纹(图11)。

(三)左江区出土铜鼓

1973年10月2日,在广西崇左市左州镇陇合村布逻屯出土一面灵山型鼓。该鼓鼓面面径50.5cm,高36.6cm,重75kg;鼓面饰有太阳纹、蝉纹、四出钱纹、鸟形纹、四瓣花纹、席纹、连钱纹等;边沿饰六组逆时针相间环列的三足螺旋纹立蛙,即三单蛙和三累蹲蛙;两对扁耳饰叶脉纹(图12)。

(四)扶绥县出土铜鼓

1985年2月,在广西扶绥县昌平乡四和村恒丰屯石柱岭出土一面冷水冲型鼓。其鼓面面径为73cm,高45cm;鼓面中心饰太阳纹,边沿逆时针环列四蛙;鼓胸有两对扁耳,内壁胸、足部各有两对小钮。芒间心形纹,其余饰栉纹夹同心圆纹纹带、复线交叉纹、变形羽人纹、变形翔鹭纹、眼纹、圆心垂叶纹等(图13)。

(五)流落到日本的铜鼓

现存于东京出光美术馆的一面冷水冲型铜鼓,从其铭文④可知,该铜鼓是清嘉庆十四年(1809)广西大新县境一些官绅百姓供奉在某个寺庙里的,不知何时流落到日本(图14)。⑤

综上,左江流域近几十年来所出土的冷水冲型、灵山型、西盟型等类型铜鼓与花山铜鼓(万家坝型、石寨山型、东山型)比较,相同之处:鼓面中心均有太阳纹,晕圈越来越多,圈内所饰纹饰越来越繁复。特别值得指出的是,石寨山型、东山型的船纹比较写实和具象,而冷水冲型鼓的船纹则是变形和抽象。再有,花山铜鼓的主人在岩画上表现出对青蛙的崇拜(所有的人像都是蛙形蹲踞式),在冷水冲型、灵山型、西盟型铜鼓上用青蛙立体塑像表达。可见在左江流域所出土的冷水冲型、灵山型、西盟型等类型铜鼓与花山铜鼓具有内在的关联。所以说左江地区出土铜鼓是花山铜鼓的继承与发展,一脉相承。

三、花山铜鼓的功能

铜鼓作为中国南方地区青铜文明的典型代表之一,曾发挥了多方面的功能。铜鼓用作炊具、乐器、重器、礼器的历史可谓由来已久。在不同时期、不同场合的历史条件背景下,铜鼓亦发挥出不同的功用。如,小到早期先民日常生活中的食物蒸煮或在喜庆、祭祀和丧葬仪式中的敲击作乐;大到表示权威和象征权力或作为军鼓,鸣鼓集众,号令战阵,又或用于大型族群祭祀和巫术仪式,以沟通人神等等。覃彩銮先生认为铜鼓出现以后,首先应是作为祭祀或乐器使用;随着社会的发展,逐步演变成王权的象征,为部落头人或贵族所拥有而后又被用作指挥作战的号令或鼓舞士气。[11]

在左江花山岩画文化景观621个器物图像中,铜鼓图像多达368个。这些铜鼓被赋予哪些具体的社会文化功能?下面我们通过相关历史文献记载,结合花山岩画中的部分铜鼓图像加以阐释。

(一)王权之重器,首领标配

从古籍文献记载中我们得知铜鼓曾作为权力的象征或是被当作权力的重器。《隋书·地理志》有载:“有鼓者,好为都老,群情推服。”《续资治通鉴长篇》亦言:“家有铜鼓,子孙秘传,号为右族。”《明史·刘显传》云:“得鼓二三,便可僭号称王。”在部分花山岩画所绘铜鼓图像中,我们也可以窥见其作为重器、权力的象征。

如图15-1、15-2、15-3所示,岩画中的配剑者周围都绘有2至3个铜鼓图像,首领手足间置有铜鼓的图像也多有出现。图像中的配剑者无疑是族群中具有身份和地位的统治者,③而铜鼓则成了他们区别于岩画中其它人物身份地位的最好表征,作为一种身份、地位等级或是实施统治的符号,说明了此时左江流域地区社会分层已经很明显,有了雒(骆)王、雒(骆)侯、雒(骆)将④⑤。

(二)祭祀之礼器,沟通人神

据王国维、吴梅[12]1考证:“周礼既废,巫风大兴。楚越之间,其风尤盛。”《楚语》亦载:“古者民神不杂,民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正......如此,则明神降之。在男曰觋,在女曰巫......”。可见,在早期人类文化与生态环境的互动关系中,整个生产活动过程一般都会贯穿着巫术仪式,人们通过巫术来获取神赋予的神力,以实现某种愿望。《左传·成公十三年》有言:“国之大事,在祀与戎。”在古代,祀神祈福是社会生活中的头等大事。左江岩画是礼神的产物,作用在于与神灵通话。[13]原始宗教祭祀礼仪活动,往往配以乐舞,是为了娱悦神灵,以获得“神灵”的好感与认同,进而达成“人神合一”的圆融和熙境界。左江花山岩画上以铜鼓为中心,众多举手投足的舞人环绕着铜鼓,踏步起舞,便是骆越人举行盛大祭祀仪式场景的真实反映。[11]笔者认为左江岩画绘制了骆越人通过祭祀、敲击铜鼓等场景,以祈求实现本族群五谷丰登、人丁兴旺的愿望。

如图16-1中不仅绘制了佩剑者(部落首领或酋长)及其标配——铜鼓、环首刀、扁茎短剑,还有戴着傩面具的巫(觋)师以及狗等,向我们展现一幅部落首领或者巫(觋)师们正在敲击铜鼓,戴上傩面具,用犬祭、舞人(双手向上并举)等方式进行一场隆重的祭祀活动。

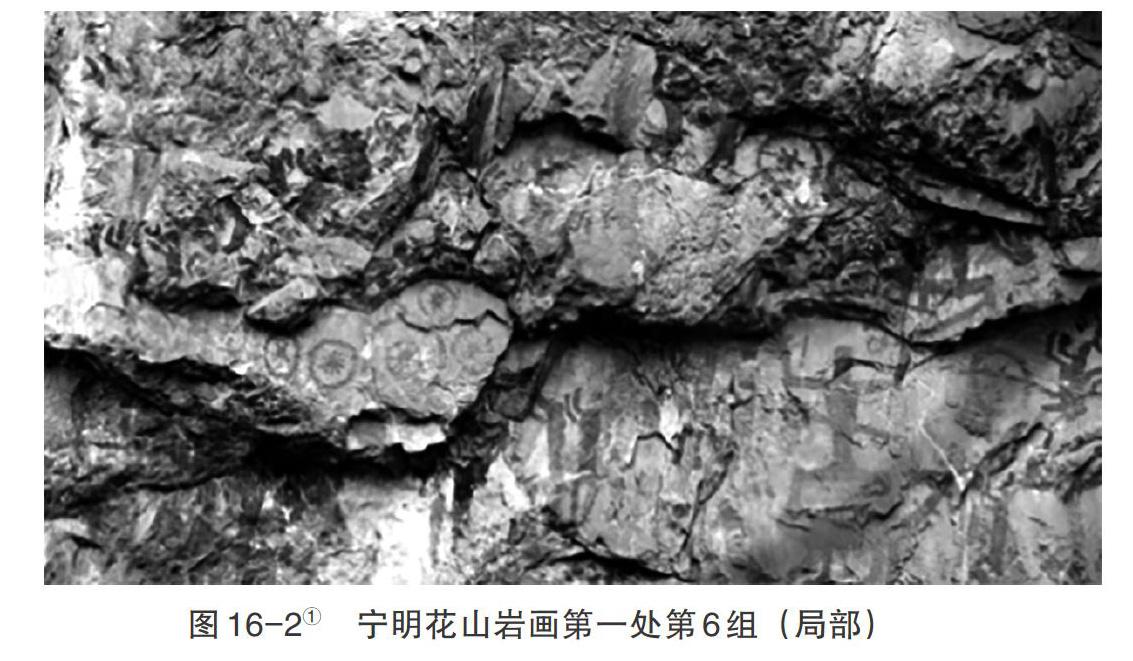

又图16-2所示,其人物、动作方向基本一致,上下两排之间排列有铜鼓若干,这是事先已经规定安排的,预示着巫(觋)师们正在通过敲击铜鼓向神灵传达某种意愿。借此,结合骆越稻作文化的历史发展背景,我们可以联想到这可能是一场由部落首领或巫师主持的旨在通过铜鼓这一明器向神灵传达愿望,请求神灵庇佑,祈祷粮食丰收、族群人口繁衍兴盛的祭祀活动。

直至今日,在左江流域的龙州、宁明、大新等地依然保留着与人口、粮食生产生活相关的祭祀祈福活动。如,广西崇左市壮族的陇峒节举行的“求务”仪式,意在“向天地祈求丰收”。

(三)兵戎之响器,会盟集众

由于缺乏确切的古籍文献记载,后人对于花山岩画所绘制的内容及表征问题众说纷纭。除了上文所提及的“祭祀说”之外,目前还存在“会盟”“庆祝战争胜利”等说法。无疑,“国之大事,在祀与戎”,我们并不排除岩画部分内容系描绘的战争场景的可能。骆越人将铜鼓作为“战鼓”或是“会盟”时的重要标配,在相关古籍文献及花山岩画中亦能察见。如“俚僚贵铜鼓,唯高大为贵,......风俗好杀,怨欲相攻击,鸣此鼓集众,到者如云,有是鼓者极为豪雄。”②,“诸僚皆然,铸铜为大鼓,......俗好相攻杀,多构仇怨,欲相攻,则鸣此鼓,到者如云,有是鼓者号都老,群情推服。”③文献中的“乌浒”“俚僚”“诸僚”是为骆越后裔,前文已有说明,不再赘述。

若此,对比图17中由各个部落首领(雒王、雒侯)鸣鼓聚众,敲响战鼓(铜鼓),云集出动的规模场景,再次向我们展现了这是一幅汇聚盟友,准备出征或是庆祝战争胜利凯旋的壮观场面。从中我们可以反观、推测,早在战国至东汉时期,击铜鼓以云集族众、部落会盟的行为已经存在。铜鼓在这一过程中扮演了其作为响器会盟集众的功用。

(四)乐舞之乐器,娱神娱人

将鼓用作乐器的功能,自古有之。据《周易》记载:“鼔之舞以尽神”,说明早在商代就已经出现了鼔與舞相结合而成的原始乐舞形式,其不仅可以鼓舞人心,使人振奋,还可以“赛神”,调节生活生产。王逸在《楚辞章句》中言:“楚国南部之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞,以乐诸神。”

而把铜鼓当成歌舞中的一种乐器,在相关史籍亦有记载。如《通典》《文献通考》《太平御览》等先后把铜鼓当作乐器,归入“乐部”。此外,万震在其《南州异物志》中对东汉时期广州以南、交州以北的乌浒人“击铜鼓、歌舞”的习俗也有记载。《新唐书·南蛮列传》更是有在唐代东谢蛮宴会上“击铜鼓,吹大角,歌舞以为欢”盛宴的记载;《太平寰宇记》云:“新州(今广东新兴县),豪渠之家,丧祭则鸣铜鼓。”①明人田汝成在其《炎徼纪闻》中载:“仲家‘俗尚铜鼓,中空无底,时时击之为乐”;清代屈大均《广东新语》中说:“粤之俗,凡遇嘉礼,必用铜鼓以节乐”。上述关于铜鼓作为乐器的功用,在左江花山岩画相关铜鼓图像中也可窥察。

如图18所示,岩画中依稀可见一个造型高大的部落首领及若干人物、铜鼓以及一组呈上小下大、顶部有似一对羊角器物的图像,我们认为这一组合器物为铜鼓、羊角钮钟与细钮钟(铃)的组合图像。王克荣等人视此悬挂在“士”字形器物架上的铜钟图象,其形近似上小下大的三角形,底边平直,顶端歧出两片羊角形要钮为羊角钮铜钟之画象。[13]陈夕阳对花山岩画上诸多舞蹈动作进行考究,认为这是用于驱邪请神、求雨和丧礼仪式中的巫舞,在这些仪式中最常使用的乐器便是铜鼓。[14]图18中部落酋长(巫师)及其追随者大都双手并举,人物造型奇特,部分还突出男性生殖器特征,铜鼓与羊角钮钟同时并列,部分人物作出敲击铜鼓的动作,似在举行一场欢快雀跃、请神赛神的祭祀乐舞活动。

四、小 结

绵延100多公里的左江花山岩画,是反映左江流域骆越文明的无字史书。我们通过对花山岩画中部分铜鼓图像的族属、类型、继承与发展、社会文化功能等问题进行探究,发现铜鼓不仅作为骆越人祭祀祈福、沟通神灵的重要礼器,还是骆越首领(雒王)的标配,成为权力的象征,表明战国至东汉时期,骆越地区已出现社会分层。说明花山铜鼓的主人——骆越人极具创造力,他们的青铜文化相当发达,冶铸技术已臻成熟,完全有实力、有能力在左江崖壁上绘制宏伟的岩画。

参考文献:

[1] 中国国家文物局.左江花山岩画文化景观申遗文本[Z].2015.

[2] 覃圣敏,等.广西左江流域崖壁画考察与研究[M].南宁:广西民族出版社,1987.

[3] 王克荣,等.广西左江岩画[M].北京:文物出版社,1988.

[4] 胡宝华,等.花山岩画[M].南宁:广西科学技术出版社,2018.

[5] 陈远璋.左江花山岩画与骆越缘由考[J].中国文化遗产,2016(4).

[6] 邱钟仑.马援获骆越铜鼓地点考[G]//中国古代铜鼓研究会.古代铜鼓学术讨论会论文集,1980.

[7] 李富强,等.对左江流域岩画的新认识[J].广西民族研究,2015(4).

[8] 蒋廷瑜.东山铜鼓在铜鼓发展史中的地位[J].中国古代铜鼓研究通讯,2003(19).

[9] 中国广西壮族自治区博物馆,中国广西文物考古研究所,越南国家历史博物馆.越南铜鼓[M].北京:科学出版社,2011.

[10] [汉]班固.汉书·卷24·马援传[M].上海:中华书局,2012.

[11] 覃彩銮.骆越铜鼓文化研究——骆越文化研究系列之三[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2017(4).

[12] 王国维,吴梅.中国戏曲史[M].南昌:江西教育出版社,2014.

[13] 王克荣,等.巫术文化的遗迹——广西左江岩画剖析[J].学术论坛,1984(3).

[14] 陈夕阳.花山岩画铜鼓元素的初探[J].北方音乐,2017(3).

Abstract: After the Zuojiang Huashan Rock Painting Cultural Landscape was successfully included in the World Heritage List, there are still unsolved mysteries of the millennium.Multi-angle research on the ethnicity, type, inheritance and development, cultural function, etc. of the bronze drums in the Zuojiang Huashan rock paintings confirms that the bronze drums are owned by the Luoyue people, and their types are Wanjiaba, Shizhaishan and Dongshan early bronze drums. The bronze drums in the rock paintings is not only a symbol of the power of the tribal leaders but also an important ritual instrument, sounding instrument and musical instrument for ceremonial gods, gathering hearts, commanding military formations, and human and god entertainment. After Ma yuan of the Eastern Han Dynasty had collected Luoyue bronze drums, the descendants of Luoyue in the Zuojiang river area still continued the custom of the drums, which is an inheritance and development of the bronze drums in the rock paintings of Huashan in Zuojiang river, indicating that Luoyue people and their descendants are a drum-loving people. At the same time, the advanced bronze casting technology of Luoyue people in this region also provided a material basis for the inheritance and development of bronze drums in this area.

Key words: Zuojiang Huashan rock painting;bronze drum image;ethnicity;inheritance and development;function

〔責任编辑:黄润柏〕